Видит ли мрт отеки

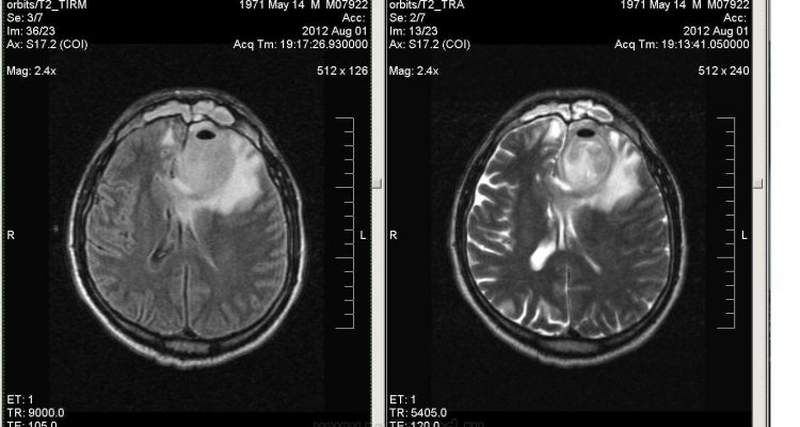

Посттравматический отек левого полушария (показано стрелками)

Посттравматический отек левого полушария (показано стрелками)Отек головного мозга – увеличение объема тканей, возникающее вследствие постепенного или стремительного накопления жидкости, изменения структур и функциональности клеток. Патологическое явление является осложнением ряда заболеваний. Опасность отека и набухания состоит в том, что церебральные структуры оказываются сдавлены черепом и отрогами твердой оболочки и не могут дальше увеличиваться в объеме. Данный процесс влечет за собой повышение внутричерепного давления, компрессию сосудов, дислокацию мозговых структур, нарушение кровообращения и, в конечном счете, – гибель нейронов. Смерть от отека мозга, если его не лечить, неизбежна. Вовремя проведенное обследование может помочь сохранить жизнь человеку.

Магнитно-резонансную и компьютерную томографии широко используют для быстрой диагностики патологических явлений в головном мозге. Обсуждаемый процесс может иметь несколько форм: цитотоксическую или вазогенную. Каждый вид отличается причинами возникновения и локализацией патологических проявлений.

Наиболее распространён вазогенный тип отека. Характеризуется переходом жидкости из сосудов в белое мозговое вещество. Патология возникает в связи с нарушением работы гематоэнцефалического барьера. Данный тип отека наблюдают вокруг опухолей (первичных и вторичных), при абсцессах, инсультах, ушибах, кровоизлияниях и пр. Подвидом рассматриваемого осложнения считают интерстициальный вариант, который возникает вследствие повышения давления в желудочках, что приводит к пропотеванию спинномозговой жидкости в интерстициальное пространство. Данный процесс вызывает отек белого вещества. Частыми причинами являются обструктивная гидроцефалия и менингит.

Цитотоксический (клеточный) вид патологии возникает в сером веществе, может быть вызван интоксикацией, отравлением, ишемическим инсультом, вирусными инфекциями, травмами головы и т.д. При данной форме отека на первом этапе не происходит повреждение гематоэнцефалического барьера, наблюдают изменение ионного баланса на поверхности клеточных мембран.

Любой из описанных вариантов патологии крайне непродолжительное время может существовать изолированно. Принято рассматривать отек и набухание головного мозга как звенья одного патологического процесса.

С помощью МРТ возможно определить преобладающий вариант, что обуславливает выбор схемы лечения.

Признаки отека головного мозга

Снимки головного мозга на МРТ

Снимки головного мозга на МРТ

Основной симптом, по которому врачи безошибочно определяют отек и набухание головного мозга – расстройство сознания от легких до тяжелых форм.

На начальной стадии при медленном прогрессировании церебрального процесса больной остается в адекватен и ориентирован в себе, месте и времени, могут развиваться судороги. Выделяют следующие общие признаки, указывающие на возможный отек мозга:

- сильная головная боль, сопровождающаяся тошнотой и рвотой, особенно в утренние часы;

- нарушение двигательных функций, чувствительности, зрения, координации и т.п.;

- головокружение;

- галлюцинации;

- судороги;

- психомоторное возбуждение;

- нарушение вегетативных и витальных функций;

- панические атаки и пр.

Последние признаки из списка – самые опасные, так как сопровождают компрессию ствола мозга и требуют неотложной медицинской помощи.

При возникновении любых вышеуказанных настораживающих проявлений при неврологических заболеваниях или опухолях мозга и головы следует незамедлительно обращаться к врачу. После диагностики менингеальных симптомов и признаков нарушения сознания будет назначено соответствующее обследование на МРТ или КТ.

Отек мозга на МРТ, как выглядит?

Вазогенный отек чаще всего возникает вследствие опухоли, абсцесса. На МРТ регистрируют гиперинтенсивный сигнал в режиме Т2 взвешенного изображения и FLAIR (с подавлением сигнала свободной воды) без ограничения диффузии.

Вазогенный отек из-за абсцесса на МРТ

Вазогенный отек из-за абсцесса на МРТ

Цитотоксический отек головного мозга на МРТ невозможно определить на Т2 или Т1 режимах, так как процесс происходит из-за перераспределения воды из вне- во внутриклеточное пространство. Патологию определяют за счет соизмеримого снижения диффузии, которая проявляется повышенным сигналом на ДВИ (диффузионно-взвешенных изображениях). Данные изменения возможно выявить в подострой фазе (до 14 дней).

Пройти МРТ головы по назначению врача Вы можете в медицинском центре «Магнит». Для выбора оптимальной даты, времени процедуры заполните обратную форму связи на сайте, после чего наши консультанты свяжутся с Вами.

Источник

Диагностика посттравматического отека головного мозга по КТ, МРТа) Терминология: б) Визуализация: 1. Общие характеристики посттравматического отека головного мозга: 2. Рентгенологические признаки:

3. КТ при посттравматическом отеке головного мозга: 3. МРТ при посттравматическом отеке головного мозга:

4. УЗИ при посттравматическом отеке головного мозга: 5. Ангиография: 6. Радионуклидная диагностика: 7. Рекомендации по визуализации: в) Дифференциальная диагностика посттравматического отека головного мозга: 1. Аноксическая энцефалопатия: 2. Метаболическая энцефалопатия: 3. Гипертензивный отек: 4. Менингит/энцефалит: г) Патология: 1. Общие характеристики посттравматического отека головного мозга: 2. Макроскопические и хирургические особенности: 3. Микроскопия: г) Клиническая картина посттравматического отека головного мозга: 1. Проявления: 2. Демография: 3. Течение и прогноз: 4. Лечение: д) Диагностическая памятка: е) Список литературы:

– Также рекомендуем “Травматическая ишемия и инфаркт головного мозга на КТ” Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 10.3.2019 Оглавление темы “Лучевая диагностика черепно-мозговых травм (ЧМТ).”:

|

Источник

21 января 2021 г.

Просмотров: 589

С начала пандемии коронавируса спрос на процедуры лучевой диагностики заметно вырос. При этом сегодня, на первый взгляд, пройти такое обследование не составляет особой проблемы: его проводят как в государственных, так и в частных клиниках.

При этом, как говорят специалисты, встречаются ситуации, когда пациентов попросту обманывают при прохождении процедуры или скрывают какие-то нюансы, влияющие на достоверность исследования. Пациенты же, не разбираясь в тонкостях, не понимают, в чем подвох. На деле же они получают недостоверную или неполную информацию от исследования, что затрудняет постановку диагноза. А значит, надо тщательно выбирать клинику, где будут выполнять процедуру. О том, в чем может крыться подвох, АиФ.ru рассказал к. м. н., главврач клиники экспертной медицины Олег Серебрянский.

Первое — отсутствие точной информации о марке оборудования и годе его выпуска

«Есть аппараты китайского и европейского производства. Естественно, последние стоят дороже, в большинстве случаев они рассчитаны на более сложные задачи. В принципе китайская техника тоже имеет право на существование, но, если у вас действительно серьезная проблема, вы уже делали не одно исследование в разных местах и вам надо либо подтвердить, либо опровергнуть диагноз, лучше выбирать европейские аппараты», — говорит Олег Серебрянский.

Второй немаловажный фактор — срок службы оборудования. Стоит ли говорить о том, что если вам предлагают пройти диагностику на аппарате, который был выпущен еще в девяностых годах прошлого века, прошел уже третью или четвертую реновацию, то, скорее всего, исследование будет неточным, хотя бы потому, что с тех времен технологии шагнули далеко вперед, отмечает эксперт.

Также не стоит пытаться сэкономить на процедуре, отмечает специалист. «Некоторые клиники предлагают пройти исследование по удивительно низкой цене, мотивируя это различными акциями и скидками, на самом деле скидок на диагностику на хорошем оборудовании быть не может, потому что себестоимость и обслуживание обходятся дорого. Поэтому не стоит проходить КТ и МРТ по акциям, купонам и т. д. Скорее всего, то, что вам предложат за полцены, — формальное обследование на списанном оборудовании, которое удалось восстановить», — объясняет Серебрянский.

Второе — проведение исследования на аппаратах с малой мощностью

Обязательно нужно уточнять количество срезов для аппарата КТ. «Для проведения современных исследований количество срезов для КТ должно быть не менее 64, мощность аппарата МРТ — хотя бы 1,5 тесла. Если сотрудники клиники делают круглые глаза или отказываются назвать параметры прибора, лучше поискать другое место для проведения диагностики. К большому сожалению, все еще распространены ситуации, когда КТ проводится на аппаратах с количеством срезов 16,32. При помощи программного обеспечения и прошивки удается получить количество срезов, приближенное к 64, но качество картинки при этом будет достаточно низким. Максимальное качество дает 128-срезовый аппарат. В основном он используется для проведения диагностики с контрастом и обеспечивает наилучшую резкость, но, если исследование стандартное, можно обойтись и 64-срезовым прибором», — советует Серебрянский.

Свои правила работают и для МРТ: «Для МРТ один из важных параметров — мощность. Она должна быть от 1,5 теслы. В некоторых учреждениях не брезгуют даже приборами, не предназначенными для медицинских целей. Например, используют старый, списанный аппарат мощностью 0,35 теслы, который раньше использовался в каком-нибудь зоопарке в Европе и чудесным образом потом попал в Россию. Специальное ПО позволяет увеличить мощность, но она все равно будет недостаточной для проведения диагностики человека, не более 1 теслы».

Третье — время проведения исследования

Еще один важный параметр — время проведения исследования. КТ может проводиться в течение 10–15 минут, для МРТ это 45 минут — 1 час. Возможно и быстрое МРТ, оно длится около 15 минут, но не дает полной картины. «Таким образом, можно выявить лишь наличие грубых патологий: да-да, нет-нет. Более детально зону невозможно просмотреть за такое короткое время. Поэтому, пройдя короткое обследование и получив положительное заключение, не спешите радоваться. Вы можете быть совсем не так здоровы, как вам кажется, особенно если у вас проявляются симптомы какого-то заболевания или вы чувствуете себя плохо. Сейчас быстрая диагностика используется для тяжелых больных, находящихся на ИВЛ, чтобы определить, насколько плоха ситуация», — отмечает Олег Серебрянский.

Четвертое — наличие лишних манипуляций

Обычно достаточно только непосредственно КТ или МРТ для определения проблемы. Лишние манипуляции требуются лишь в редких случаях и только по рекомендации врача. «Видя проблему, с которой приходит пациент, хороший специалист может предложить расширить зону исследования. К этому не стоит относиться скептически. Допустим, на КТ грудной клетки приходит пациентка с раком молочной железы. В данном случае исследования одной грудной клетки будет недостаточно, сюда необходимо включить и зону молочной железы, и зону вплоть до нижней челюсти. Также необходимо понимать, куда обычно метастазирует рак, и, соответственно, просмотреть эти зоны, чтобы узнать, какие еще органы и системы поражены», — говорит Олег Серебрянский.

Пятое — некачественная расшифровка

«Как человек может узнать, выдали ему качественное заключение или нет? Очень просто. Если вам дали листок А4 с несколькими строчками, которые подытожены заключением „патологий не выявлено“, вы потратили деньги зря. Сотрудник, проводящий КТ и МРТ, — не врач, он медицинский специалист, который может видеть или не видеть те или иные проблемы, не более того. Он обязан их детально описать для врача, который будет оценивать результаты», — отмечает врач.

Например, если проводится исследование брюшной полости, то там может быть множество образований, какие-то из них — это норма, каких-то быть не должно. И специалист, проводящий исследование, должен их все указать и подробно описать, иначе процедура не имеет смысла, объясняет Серебрянский. «В правильном описании достаточно много граф и полей. Также повод насторожиться, если вам слишком быстро выдали результаты. Если вы получили их менее, чем через полчаса после исследования, это значит, что вами никто не занимался», — говорит врач.

Также стоит обратить внимание на то, на каком носителе вам выдают информацию. «Если это только несколько снимков, значит, можете считать, что исследование вам фактически не проводилось. В связи с тем, что количество срезов на современных приборах достаточно большое, многие вообще не печатают снимки, все записывается на диск или на флешку, если количество информации слишком большое», — подчеркивает Олег Серебрянский.

Шестое — использование контраста, когда не требуется

«Часто можно услышать такую фразу: „Давайте сделаем исследование с контрастом, так надежнее“. На самом деле это не так. Контраст при КТ и МРТ — это очень тяжелая вещь, особенно если мы имеем дело с пациентом, у которого нарушена функция почек или печени. Просто на всякий случай контраст использовать нельзя, в этом случае врач сознательно подвергает пациента опасности. Примерно в 10% случаев у пациентов развивается аллергия на контраст при КТ, около 3% случаев — аллергия со смертельным исходом на контраст при МРТ», — отмечает Олег Серебрянский.

Томография с контрастом — это очень серьезная медицинская манипуляция. Отличным решением становится расположение диагностического кабинета рядом с реанимацией, чтобы можно было экстренно принять меры, если что-то пойдет не так.

Седьмое — заменять КТ на МРТ и наоборот

«Пациент должен четко понимать, что КТ и МРТ — это совершенно разные процедуры. В каких-то ситуациях показано КТ, в каких-то МРТ, в каких-то и другое. КТ дешевле, но это не значит, что можно обойтись этим исследованием, если врач хочет увидеть результат МРТ. КТ дает представление о костных тканях, которые имеют очень насыщенную плотность и задерживают на себе рентгеновское излучение. МРТ дает представление о богатых водой структурах, то есть это внутренние органы, воздушные структуры, такие как легкие, а также оно показывает топографо-анатомическое соотношение между органами», — говорит Олег Серебрянский.

Фактически КТ — усовершенствованный рентген, который может детально изучать не только кости, но и те же легие. При этом картинку он даст лучше. Так, например, начальные стадии рака легких специалисты рекомендуют искать именно на КТ-снимках. Поэтому нужно очень внимательно относиться к выбору метода исследования. И если врач направляет на КТ или МРТ, стоит уточнить, почему именно этот метод показан, можно ли выбрать другой, а также уточнить все интересующие нюансы.

Источник: Аргументы и Факты

Источник