Травматические отеки у лошади

| Отеки (виды отеков, описание процессов, их лечение) |

Отеки. Непосредственно после механических и термический воздействий в организме возникают более или менее значительные повреждения тканей, капилляров, рецепторного аппарата, нервных, артериальных, венозных и лимфатических стволов, на этом фоне проявляется травматический отек. Затем к нему присоединяется воспалительный отек, а по мере развития первой фазы воспалительной реакции формируются клеточковые инфильтраты отличающиеся друг от друга по клеточному составу и клиническим признакам. Во второй фазе воспаления клинически выявляются пролифераты. Каждый из перечисленных клинических признаков воспалительной реакции имеет важное диагностическое и прогностическое значение. Травматический отекТравматический отек – транссудативное пропитывание тканей с последующим набуханием коллоидов преимущественно поврежденных тканей, в которых вначале возрастает проницаемость резкое расширенных капилляров, гидрофильность коллоидов и гидролизе мертвых тканей под влиянием выхода в ткани и активации внутри клеточных гидролитических ферментов. Это способствует повышению онкотического и осмотического давления, обильному выходу жидкой части крови в ткани, которая сдавливает всю капиллярную сеть, и развитию ишемии. На ее фоне развивается травматический отек, который начинает выявляться клинически через 10-15 мин после травмирования и может достигать значительных размеров. У лошадей и собак травматический отек формируется быстрее и менее заметен, чем у рогатого скота. При этом он оказывается сильнее выражен в тех местах, где больше рыхлой клетчатки. Чем сильнее повреждены ткани, тем значительнее отек. По мере его развития он распространяется и на неповрежденные ткани. По своему составу отечная жидкость напоминает транссудативна не свертывается, обладает щелочной реакцией, содержит не более 3% белка, при соотношении альбуминов к глобулинам 2,5 : 2 плотность ее колеблется от 1,007 до 1,013. Клинические признаки. Травматический отек характеризуется разлитой тестоватой припухлостью, переходящей без резких границ в здоровые участки. При давлении пальцем в нем легко образуется ямка, которая затем выравнивается в течение 2-3 мин. Температура кожи в зоне отека несколько ниже температуры соседних здоровых участков, общая температура не повышена или увеличена незначительно. Кожа непигментированных участков бледно-синюшного оттенка. При внедрении в зону отека инфекта, как правило, возникает местный гнойный процесс. Лечение. Зону травматического отека смазывают 5%-ным спиртовым раствором йода, целесообразно сделать короткую новокаиновую блокаду с гидрокортизоном и антибиотиком и наложить умеренно давящую охлаждающую антисептическую повязку с буровской жидкостью или 2%-ной свинцовой водой. Этими жидкостями орошают повязку через каждые 2 ч в течение первых 12-24 ч. Затем применяют тепловые процедуры:

Невропатический отекНевропатический отек чаще возникает в результате паралича конечностей, иногда после проведенной невректомии. По клинической картине он, будучи сходен с травматическим отеком, носит стойкий характер. По мере восстановления нервной проводимости отек постепенно рассасывается. Лечение его сводится к восстановлению нарушенной нервной проводимости (см. лечение параличей и парезав нервов). Холодный, или застойный, отек является следствием затрудненного оттока крови и лимфы, чаще всего при сердечно-сосудистой недостаточности, заболеваниях почек, во второй половине беременности, недостаточном моционе, нарушении белково-минерального обмена, сдавливании вен и лимфатических путей рубцовой тканью, тромбофлебитах яремной и других крупных вен. Застойные отеки тестоваты, холодные и безболезненные. Чаще они наблюдаются в дистальных частях конечностей, в области подгрудка, Живота и половых органов. Необходимо иметь в виду, что при хроническом течении застойных и других отеков развиваются пролифераты с последующей гиперплазией соединительнотканных элементов и превращением рыхлой соединительной ткани в рубцовую, Что может привести к слоновости (см. ниже).

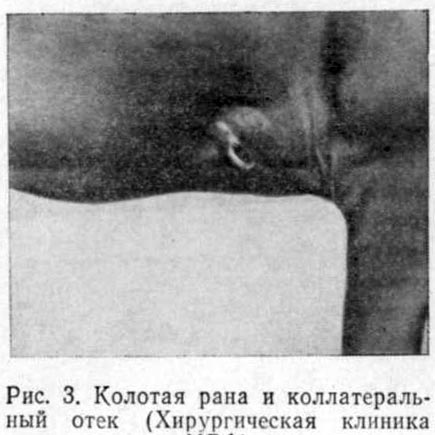

Воспалительный отекВоспалительный отек – экссудативно-серозное пропитывание тканей, развивающееся на фон активной гиперемии и характеризующееся преобладанием набухания эластических, коллагеновых волокон и клеток поврежденных тканей. Воспалительный отек, как правило, наслаивается на травматический. Различают асептические инфекционные воспалительные отеки. При первых экссудат преимущественно серозный, прозрачный, желтоватого цвета, кислой реакции, содержит от 3 до 6% белков, до 3°/ альбуминов, иногда содержит небольшое количество лейкоцитов и отдельные эритроциты, хлопья фибрина; плотность его более 1,018 (в среднем 1,022); при хроническом отеке преобладают лимфоциты. В экссудате инфекционных отеков, кроме лейкоцитов и эритроцитов, обнаруживаются микробы. Асептические воспалительные отеки чаще бывают ограниченными, а инфекционные – диффузными. Клинические признаки. При асептических отеках отмечается болезненность, более или менее тестоватая припухлость, повышена местная, а при инфекционных и общая температура. Припухлость инфекционных отеков резко болезненная, горячая, более напряженная, ямка от давления образуется при большем усилии и медленнее выравнивается в сравнении с асептическим воспалительным и тем более травматическим отеками. Лечение. См. лечение при воспалительных процессах. Коллатеральные отекиКоллатеральные отеки развиваются вблизи инфекционного очага, локализованного в плотных тканях или глубоких слоях той или иной части тела. Напряжение тканей при коллатеральных отеках выражено умеренно, местная температура в норме или незначительно повышена, зато всегда высокая температура тела. При пальпации они умеренно болезненные, боль усиливается при глубокой пальпации вследствие передачи давления на инфекционный очаг. В экссудате таких отеков микробы обычно отсутствуют. Опускающиеся отеки чаще локализуются на конечностях, реже в других частях тела. От коллатеральных отеков они отличаются малой болезненностью, большей тестоватостью и распространением книзу от основного, нередко инфекционного очага. Похожий материал по теме:

|

Источник

Припухания, обязанные своим происхождением скоплению жидкости (лимфы) в подкожной клетчатке, получили название кожных отёков. Так как в динамике развития отёков большое значение имеют рыхлость подкожной клетчатки, мягкость и подвижность кожи, а также действие силы тяжести, они чаще всего появляются на определённых участках поверхности тела. Излюбленным местом их локализации у травоядных служат: мошонка, нижняя поверхность груди и брюха, промежность; у плотоядных-конечности, нижняя поверхность брюха, половые органы, лицо. По своему распространению отеки бывают различной величины: в тяжёлых случаях они захватывают иногда громадную часть поверхности тела, в лёгких-настолько невелики, что их приходится тщательно разыскивать.

Кожа отёчных участков гладка, напряжена, блестяща, при отсутствии пигмента кажется бледножелтоватой, при надавливании остаётся ямка, которая выравнивается лишь постепенно. Тестообразная консистенция-важнейший признак отёка; она помогает легко отличать его от подкожных эмфизем и других припуханий.

По своему происхождению отёки разделяются на застойные, воспалительные, почечные, марантические и ангионевротические.

Застойные отёки развиваются вследствие застоев крови в большом круге кровообращения. Они чаще всего появляются на удалённых от сердца участках тела и по большей части симметричны. От воспалительных отёков они отличаются отсутствием воспалительной реакции со стороны поражённой кожи. У рабочих лошадей в начале болезни отёки замечают обычно утром, причём после небольшого движения они полностью исчезают. Впоследствии, с развитием основного процесса, отёки оказываются уже более

Рис. 0тёки при morbus maculosus.

Стойкими и, распространяясь, захватывают одновременно громадные области, неисчезая и днём, причём их локализация меняется в зависимости от изменения положения тела. Обычно застойные отёки являются следствием заболеваний сердца, связанных с расстройствами кровообращения. Их наблюдают при миодегенерациях сердечной мышцы и миокардитах, хронических пороках клапанов сердца, при острой недостаточности сердца и перикардитах, а также при хронических заболеваниях лёгкого, связанных с застоем в малом круге кровообращения.

Воспалительные отёки являются продуктом воспаления кожи и подкожной клетчатки. В динамике их развития, помимо других факторов, особенно подчёркивается Влияние токсинов, Которые, повреждая сосудистую стенку, делают её более проницаемой. Воспалительная реакция со стороны изменённой кожи-болезненность, повышение температуры, расстройство функции-выражена обычно слабо, и лишь в случаях, когда отёки появляются быстро, она несколько резче. Излюбленным местом воспалительных отёков являются конечносхи, лицо, боковые поверхности груди, шея и голова животного. При многих заболеваниях отёчные места резко отграничены от окружающей здоровой кожи и часто оказываются несимметричными.

Таким образом, при диференциации воспалительных отёков, помимо изменений со стороны кожи, необходимо учитывать локализацию отёка, симметричность, границы, а кроме того, и семиотику болезни, вызвавшей отёк.

У травоядных воспалительные отёки наблюдаются при многих тяжёлых инфекционных заболеваниях, иногда отчётливо характеризуя собой страдание.

Особенно типичными для воспалительного отёка являются отёки при morbus rnaculosus лошади; несимметричность, резкая ограниченность от здоровых участков, своеобразная локализация (конечности, голова), порою резкая реакция воспаления делают их основным признаком болезни. Кроме того, у лошади воспалительные отёки наблюдают при остром сапе, иифлуэнце, сибирской язве, инфекционном энцефаломиэлите, пироплазмозе, трипапозомозах, укусах змей и в результате введения сывороток. У крупного рогатого скота-обычно при геморрагической септицемии, иногда при сибирской язве, при злокачественном отёке, в результате разрыва влагалища, при тяжёлых родах, при укусах змей и сывороточной болезни. У овец-при австралийской big (большая голова), которая характеризуется отёками губ, век, ушей и подчелюстной о5ласти.

Особую разновидность воспалительного отека представляют коллатеральные отёки, распространяющиеся на участки кожи, покрывающей

Коллатеральный отек при травматическом перикардите (по Stang).

Глубоколе кащие органы при тяжёлом их воспалении. Показывая вначале все признаки воспаления, впоследствии они нередко переходят в нагноение, причём дело иногда заканчивается образованием свища. Сюда относятся отёки подгрудка при травматическом перикардите крупного рогатого скота, отёки коки области глотки при фарингитах у лошадей, сибирской язве свиней и заушнице подсвинков, отёки яремного жолоба при перфорациях пищевода, отёки. низа груди при экссудативных плевритах; при сапе коллатеральные отёки иногда развиваются на мошонке и в области суставов, а также по ходу воспалительно опухших лимфатических сосудов; при инфекционном вагините, разрывах прямой кишки и её воспалениях-в области промежности.

Глубоколе кащие органы при тяжёлом их воспалении. Показывая вначале все признаки воспаления, впоследствии они нередко переходят в нагноение, причём дело иногда заканчивается образованием свища. Сюда относятся отёки подгрудка при травматическом перикардите крупного рогатого скота, отёки коки области глотки при фарингитах у лошадей, сибирской язве свиней и заушнице подсвинков, отёки яремного жолоба при перфорациях пищевода, отёки. низа груди при экссудативных плевритах; при сапе коллатеральные отёки иногда развиваются на мошонке и в области суставов, а также по ходу воспалительно опухших лимфатических сосудов; при инфекционном вагините, разрывах прямой кишки и её воспалениях-в области промежности.

Почечные отёки начинаются обычно с лица опуханием век, губ, углов рта, распространяясь впоследствии на большую часть поверхности тела. Их чаще всего устанавливают у собак, соответственно большей склонности этого рода животных к почечным заболеваниям, и сравнительно редко у травоядных. Так как воспалительные изменения поражённых участков кожи выражены очень слабо, при их диференциации приходится использовать особенности клинической картины почечных заболеваний. Олигуряя, рвота, тошнота, судороги, резкие альбуминурии, иногда с большим количеством клеток почечного эпителия, эритроцитами и почечными цилиндрами, вполне подтверждают предположения о почечном происхождении обнаруженных отёков. Они наблюдаются при острых гломерулонефритах, нефрозах, нефрозо-нефритах и при хронических воспалительных процессах почек.

Марантические отёки наблюдаются при хронических изнуряющих заболеваниях. В динамике их развития имеют значение, помимо других факторов, резкие расстройства питания тканей и повреждение стенок сосудов веществами, образующимися в результате нарушения химизма тканевых жидкостей и клеток. Марантические отёки весьма часто встречаются у рогатого скота, особенно овец. Сюда следует отнести отёки при диктиокаулёзе, фасциолёзе, оводовой болезни и хлорозе овец. У крупного рогатого скота они наблюдаются при тяжёлых формах туберкулёза, при лейкемии и псевдолейкемии. У лошади марантическим отёкам придают большое значение в диагностике хронической инфекционной анемии. Кроме того, они встречаются иногда при высоких степенях’истощения и изнурения, а также при раковых новообразованиях.

Ангионевротические отёки развиваются на почве некоторых расстройств п(флфеглической и центральной нервной системы. Сюда относятся сильно зудящие волдыри при крапивнице у лошадей (волдыри крайне быстро появляются, распространяясь иногда на всю поверхность туловища, и так же быстро исчезают) и, очевидно, отёки губ и низа лица при инфекционном энцефаломиэлите.

Источник

Отеком называется скопление водяночной жидкости в тканях и межтканевых пространствах. Отечная жидкость-транссудат, в отличие от экссудата (воспалительного происхождения), имеет меньший удельный вес и меньшее количество белка. Отек может быть местным и общим.

Общий отек захватывает большие области кожи и подкожной клетчатки (anasarca). Кроме кожи и подкожной клетчатки, отек может охватывать и большие полости. Скопление отечной жидкости в серозных полостях называется водянкой (hydrops), которая по локализации может носить различные названия.

По преимущественному патогенетическому фактору общие отеки могут быть подразделены на три вида.

1. Механические, или застойные, отеки, в основе образования которых лежит венозный застой. Сюда относятся отеки на почве сердечно-сосудистой недостаточности.

2. Коллоидно-осмотические отеки, к которым относятся кахектические отеки при разного рода истощениях (голодание) и истощающих заболеваниях (туберкулез), почечные отеки (нефроз) и анемические отеки (малокровие).

3. Капиллярные, или сосудистые, отеки, например при гломерулонефри-

тах, при которых имеется нарушение функции капилляров.

Местные отеки в свою очередь подразделяются на:

1. Инфекционно-токсические. большей частью воспалительного характера, при различного рода инфекциях и интоксикациях. В основе этих отеков лежит повреждение капилляров.

2. Нервно-трофические отеки при крапивнице, сывороточной болезни и идиосинкразиях. В основе образования отеков лежит нарушение вегетативной иннервации и проницаемости сосудов.

Приведенные классификации имеют условное значение, так как патогенез отеков в своих деталях еще недостаточно ясен. Основная роль отводится трем факторам: 1) внутрикапиллярному давлению крови; 2) коллоидно-осмотическому давлению белков крови и тканевой жидкости и 3) повышению проницаемости капиллярной стенки.

В норме между тканями и кровью происходит постоянный обмен жидкостью. Из артериальных капилляров жидкая часть кровяной плазмы всасывается обратно в венозные капилляры. При нарушении проницаемости капиллярной сети и нарушении водно-солевого обмена развивается отек. Поскольку водно-солевой обмен регулируется особым центром, расположенным в гипоталамической области межуточного мозга, а также гипофизом и щитовидной железой, нарушению нейрогуморальной регуляции водно-солевого обмена в патогенезе отеков принадлежит основное место.

Не следует забывать в патогенезе отека и таких органов, как почек и печени. Почки являются главным выделительным органом, а печень важным органом обмена веществ.

Клинически отеки подразделяются на застойные, почечные, кахектиче-ские, ангионевротические и воспалительные.

Застойные отеки возникают вследствие застоя крови в большом круге кровообращения. Они появляются на местах, отдаленных от сердца, и бывают в большинстве симметричными. Отечные места бывают на ощупь более холодными, чем окружающие ткани. Кожа отечных участков становится гладкой, напряженной, блестящей, кажется бледной или имеет желтоватый оттенок. При надавливании пальцем образуется ямка, которая не пропадает довольно длительное время. У рабочих лошадей застойный отек появляется вначале утром и после незначительного движения исчезает. С ухудшением и развитием основного процесса отеки становятся более стойкими, не исчезают после проводки и, распространяясь, захватывают большие участки тела. Застойные отеки возникают на почве заболевания сердца с расстройством кровообращения. Их отмечают при эндокардитах, миокардитах и перикардитах, а также при тромбозе вен и сдавливании кровеносных сосудов.

Местный застойный отек, возникающий при тромбозе или сдавливании сосудов, в отличие от общих отеков, появляется только на одной стороне. Остальные признаки идентичны с симптомами общего отека.

Застойный отек на нижней части груди и брюха может развиться вследствие сдавливания грудной вены и лимфатических сосудов при значительном скоплении жидкости в грудной и брюшной полости.

Кахектический, или марантический, отек отмечается при хронических изнуряющих заболеваниях. В основе этого отека лежит резкое расстройство питания тканей и повреждение кровеносных сосудов веществами, образующимися в результате нарушения химизма тканевых жидкостей и клеток. У лошадей кахектический отек возникает при хронической форме инфекционной анемии, у крупного рогатого скота-при тяжелых формах туберкулеза, лейкемии и псевдолейкемии, у овец при диктиокаулезе, фасциолезе, хлорозе, мониезиозе и оводной болезни. Кахектические отеки появляются, следовательно, при истощении и изнурении животных. Кахектический отек может быть незначительным, но иногда он захватывает значительные области и по характеру напоминает почечные отеки.

По внешним признакам кахектический отек напоминает отеки застойные и отличается от них только тем, что локализуется в области груди, живота и шеи, преимущественно в нижней их части.

Почечный отек возникает вследствие воспалительных или дегенеративных заболеваний почек. Вначале он появляется на нижнем и верхнем веке. Появляется утром и исчезает вечером. В дальнейшем отеки могут появляться на ногах и при значительном поражении почек могут охватывать все тело.

Почечные отеки чаще отмечаются у собак, у которых они начинаются с отекания век, губ и углов рта. У травоядных животных почечные отеки встречаются довольно редко. Возможно, что редкое появление их у травоядных связано с тем, что лабораторная диагностика в ветеринарии не получила еще должного распространения, а почечные отеки надежно могут диагносцироваться только по результатам исследования мочи.

Почечные отеки обычно сопровождаются олигурией, альбуминурией, наличием в осадке мочи почечного эпителия, почечных цилиндров и лейкоцитов.

Ангионевротический отек возникает на почве сосудодвигательных расстройств. Он появляется быстро и также быстро исчезает. Отечные места представляют собой небольшие возвышения, имеющие различную форму. При крапивнице лошадей отек появляется в виде зудящихся волдырей, которые быстро возникают и распространяются по всей поверхности кожи. Такого же характера отек отмечается при энцефаломиэлите лошадей. Ангионевротический отек при этом заболевании отмечается на нижней части лица и главным образом на губах.

Воспалительный отек возникает вследствие воспаления кожи и подкожной клетчатки или как коллятеральный отек при сильных воспалительных процессах глубоколежащих органов. В последнем случае отек распространяется на участки кожи, покрывающие эти органы. Отличительными признаками воспалительного отека являются увеличение объема, напряжение тканей, местное повышение температуры, покраснение кожи, болевая реакция и расстройство функции. При медленном развитии отека эти признаки выражены слабо и только в случаях быстрого появления отека они выступают резче. Отечные места бывают ассиметричными и резко отграничены от здоровой окружающей ткани.

Воспалительный отек может появиться на любом участке тела: голове, шее, грудной клетке и конечностях. Локализация, резкая отграниченность от здоровых участков кожи, местная температура и болезненность дают возможность легко отличать воспалительные отеки от других форм.

У лошади воспалительный отек встречается при повреждении тканей, кровепятнистой болезни, сибирской язве, трипанозомозе, укусах змей и после введения сыворотки; у крупного рогатого скота-при геморрагической септицемии, злокачественном отеке, тяжелых родах и разрыве влагалища; у овец-при австралийской болезни, для которой характерно появление отеков губ, век, ушей и подчелюстной области.

Коллятеральные отеки отмечаются при глубоко идущих воспалительных процессах с переходом в нагноение, с образованием свища. Коллятеральный отек можно наблюдать при травматическом перикардите крупного рогатого скота, фарингитах лошадей и сибирской язве свиней. При травматическом перикардите отек развивается в области подгрудка, фарингите-в области глотки, а при сибирской язве-в области подчелюстного пространства и шеи. При перфорации пищевода отек появляется в области яремного желоба, при разрыве прямой кишки-в области промежности, сапе-на мошонке и в области суставов, а также по ходу лимфатических сосудов.

Семиотическое значение отека большое, так как он является симптомом при многих заболеваниях. Клинически отек распознается легко и играет важную роль при определении характера заболевания. При отеке жизненно важных органов (мозг, легкие, гортань) имеется непосредственная опасность для жизни животного. Своевременное определение характера отека и его уменьшение или устранение может облегчить положение пациента или даже устранить угрозу жизни.

Источник