Токсическая форма дифтерии отек клетчатки шеи

Токсигеская

форма дифтерии

может развиваться из распространенной

(без специфического лечения),

преимущественно у непривитых.

Характерно острое начало болезни с

повышения температура тела до 39-40°

С. Выражен синдром интоксикации,

характеризующийся вялостью (иногда

возбуждением), общей слабостью,

головной болью, повторной рвотой,

болями в животе. Ребенок жалуется на

боль при глотании (чаще умеренную, иногда

— сильную).

При осмотре зева

выявляют яркую (темно-красного цвета)

гиперемию слизистых оболочек и отек

небных миндалин, дужек, мягкого неба,

язычка. Отек носит диффузный характер,

не имеет четких границ и локальных

выбуханий, быстро нарастает, просвет

зева резко сужается, язычок оттесняется

кзади, иногда кпереди — «указующий

перст».

Налеты вначале

имеют вид нежной, тонкой, паутинообразной

сетки, иногда — желеобразной массы. Уже

к концу 1-х или на 2-ые сутки налеты

уплотняются, утолщаются, становятся

складчатыми, повторяя рельеф небных

миндалин, распространяются на небные

дужки, мягкое небо, язычок, в тяжелых

случаях — твердое небо. Гиперемия в

зеве на 2—3-й сутки заболевания

приобретает цианотический оттенок,

отек достигает максимальных проявлений→

нарушение дыхания, которое становится

затрудненным, шумным, храпящим

(«фарингеальный стеноз», или стеноз

глотки). Голос невнятный, с носовым

оттенком. Появляется специфический,

сладковато-приторный запах изо рта. С

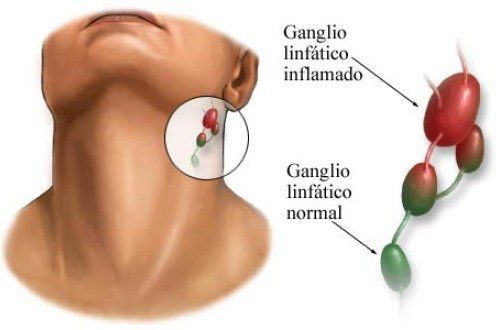

1-х дней болезни значительно ↑ и уплотнение

регионарных ЛУ, болезненные при

пальпации, цвет кожи над ними не изменен.

Важнейшим признаком токсической дифтерии

зева является отек подкожной клетчатки

шеи, появляющийся в конце 1-х или на 2-ые

сутки болезни. Отечные ткани

желеобразной консистенции,

безболезненные, без изменения цвета

кожи; надавливание не оставляет ямок.

Отек распространяется от регионарных

ЛУ к периферии, иногда не только сверху

вниз, но и кзади – на лопаточную,

затылочную области и вверх — на лицо.

В зависимости от распространенности

отека выделяют:

субтоксическую

форму — отек в зеве и области регионарных

лимфатических узлов;

токсическую

I

степени — отек до середины шеи;

токсическую

II

степени — отек, спускающийся до ключиц;

токсическую

III

степени — отек, спускающийся ниже

ключиц.

Геморрагигеская

форма клинически

проявляется такими же симптомами, что

и токсическая дифтерия зева II—III

степени. В 1-ые дни болезни

присоединяются геморрагические

явления, обусловленные развитием

синдрома диссеминированного

внутрисосудистого свертывания.

Фибринозные налеты пропитываются

кровью, приобретают грязно-черный цвет.

Появляются кровоизлияния в кожу: сначала

в местах инъекций, затем — самопроизвольные.

Характерны обильные кровотечения

из носа, возможны рвота с кровью и

гематурия (моча цвета «мясных помоев»).

Заболевание часто заканчивается

смертью на 4—7-й день болезни от быстро

прогрессирующей сердечно-сосудистой

недостаточности.

Гипертоксигеская

(молниеносная) форма дифтерии

характеризуется внезапным началом,

выраженной интоксикацией уже с первых

часов болезни. Температура тела

повышается до 40-41° С, появляется

многократная рвота, судороги, сознание

спутано, прогрессивно нарастает

сердечно-сосудистая недостаточность.

В зеве выраженный отек, однако налеты

не успевают сформироваться такими

плотными.

как

при токсической дифтерии III

степени. Отек подкожной клетчатки шеи

быстро распространяется и может

спускаться ниже ключицы. Общее

состояние ребенка крайне тяжелое. Кожа

бледная, конечности холодные, с

цианотичным оттенком, пульс нитевидный,

гипотония, олигурия. Смерть наступает

в 1—2-е сутки заболевания при нарастающих

явлениях инфекционно-токсического

шока.

Лечение.

Госпитализация

больных дифтерией, особенно токсическими

формами, должна быть щадящей (транспортировка

— только лежа, исключая резкие

движения).

Постельный

режим

— не менее 30—45 дней.

Питание

в

остром периоде – механически щадящая

пища

Специфическая

терапия- антитоксическая

противодифтерийная сыворотка (АПДС),

при установлении диагноза «дифтерия»

АПДС следует вводить немедленно.

Субтоксическая

дифтерия ротоглотки (Первая доза (тыс.

ME)-60;

Курс лечения (тыс. ME)

-60-100 )

Токсическая

дифтерия ротоглотки:

I

степени (Первая доза (тыс. ME)

– 60-80; Курс лечения (тыс. ME)

– 120-180 )

II

степени (Первая доза (тыс. ME)

– 80-100; Курс лечения (тыс. ME)

– до250 )

III

степени (Первая доза (тыс. ME)

– 100-150; Курс лечения (тыс. ME)

– до 450)

Гипертоксическая

дифтерия ротоглотки (Первая доза (тыс.

ME)

– 150-200; Курс лечения (тыс. ME)

– до 500 )

В случаях

необходимости повторное введение АПДС

проводят через 8-12 часов. Длительность

сывороточной терапии не должна превышать

2 суток.

Антибактериальная

терапия. Аб.

назначают всем больным дифтерией.

Предпочтение отдается препаратам из

группы макролидов (эритромицин, рулид,

мидекамицин, азитромицин); цефалоспоринам

1 и 2 поколения (цефалексин, цефазолин,

цефаклор, цефоксин, цефуроксим).

Продолжительность антибиотикотерапии

при токсической — 7—10 дней.

Патогенетическая

терапия.

1.

Глюкокортикостероиды(дексаметазон,

преднизолон, гидрокортизон) в дозе от

2 до 15 мг/кг/сутки (по предни-золону). Курс

кортикостероидной терапии— 5—10 дней

2.

Инфузионная терапия. Из расчета

физиологической потребности:

5% раствор

глюкозы с витамином С., альбумин,

свежезамороженную плазму

При

развитии ДВС-синдрома : ингибиторы

протеаз (контрикал, трасилол), гепарин

(под контролем коагулограммы).

рекомбинантные

интерфероны (виферон и др.)-цель снизить

частоту и тяжесть специфических

осложнений

Патогенетическое

лечение больных дифтерией гортани также

должно быть комплексным (кислородотерапия,

глюкокортикоиды, седативные средства,

антигипоксанты (мексидол), антигистаминные

(тавегил, супрастин), посиндромная

терапия, санация трахеобронхиального

дерева и др.). При отсутствии эффекта и

прогрессировании стеноза гортани –

продленную эндотрахеальную интубацию

или оперативное вмешательство

(трахеостомию) с последующим переводом

ребенка на ИВЛ.

Соседние файлы в папке детские болезни

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Комментарии

Опубликовано в журнале:

Южно-Российский медицинский журнал »» № 3-4’2000 Медицина: наука и практика

Инфекционные заболевания

Сундуков А. В.

Московский государственный медико-стоматологический университет

Многолетний опыт работы с дифтерийными больными и студентами показал, что принятая в нашей стране классификация дифтерии, которая разрабатывалась А.А. Колтыпиным, В.И. Молчановым, Розановым С.Н. и основывалася на локализации и распространенности процесса [2], сложна, зачастую не дает полного клинического представления о болезни. Так, врачи по разному оценивают субтоксическую и токсическую дифтерию I степени тяжести, много разногласий в постановке гипертоксической дифтерии, нет четких клинических различий тяжести осложнений. По существующей классификация ВОЗ [3,4] выделяет следующие формы токсической дифтерии:

- 1. Дифтерия среднетяжелого течения (субтоксическая и токсическая 1-й степени тяжести)

2. Дифтерия тяжелого течения (токсическая 2-й и 3-й степени тяжести)

С другой стороны, многие авторы считают, что следует упростить классификацию – так, Турьянов М.Х. и Беляева Н.М. [1] предложили классификацию, которая основывается на локализации процесса (ротоглотка, нос, гортань и т.д.), ведущих синдромах (миокардиопатии, нефропатии и т.д.), а также разделение по тяжести и течению заболевания. Мы предлагаем собственную классификацию токсических форм дифтерии ротоглотки, которую адаптировали к современному уровню знаний по этой проблеме и проанализировали ее на 450 больных с токсической дифтерией ротоглотки.

Классификация токсических форм дифтерии ротоглотки представлена в таблице 1.

Таблица 1

Клиническая классификация токсической дифтерии

| Локализация | Степень отека | Тяжесть дифтери | Основные осложнения | Стадия тяжести осложнений |

| Ротоглотка | Токсическая I степени | Легкая | Миокардит (ранний, поздний) | Компенсированный |

| Полинейропатия | ||||

| Токсическая II степени | Средней тяжести | Токсический нефроз | Субкомпенсированный | |

| Комбинированная | III степени | Тяжелая | Круп | |

| ДВС-синдром | Декомпенсированный | |||

| Фульминантная | ИТШ | |||

| ОПН |

Из представленной классификации видно, что в ее основу положены уже известные классификации. Мы полностью сохранили разделение дифтерии в зависимости от локализации процесса. По степени выраженности отека подкожной клетчатки шеи оставлено три формы заболевания: токсическая I степени (отек до середины шеи), токсическая II степени (отек до ключиц) и токсическая III степени (отек ниже ключиц). В нашей классификации отсутствуют такие формы, как субтоксическая, т.к. анализ течения болезни не выявил выраженных отличий между субтоксической и токсической дифтерией I степени как в лечении, так и в клинической картине, а также в частоте и тяжести осложнений и в прогнозе заболевания. С другой стороны, мы исключили и гипертоксическую форму, т.к. нет единых стандартов и отличий этой формы от токсической дифтерии III степе ни, что приводило к гипердиагностике в различных клиниках. А тяжесть гипертоксической формы фактически определялась присоединением в ранние сроки болезни осложнений (ДВС-синдрома, раннего миокардита), т.е. соответствовала клиническим критериям токсической дифтерии III степени тяжести, фульминантному течению. Также в нашей классификации отсутствует геморрагическая форма дифтерии, которая не может быть самостоятельной среди других токсических форм и укладывается в картину токсической дифтерии с ДВС-синдромом.

Так как отек подкожной клетчатки шеи не всегда соответствует тяжести дифтерии, мы выделили отдельно тяжесть заболевания, разделив ее на 4 степени: легкую, средней тяжести, тяжелую и фульминантную. Степень тяжести оценивали по интоксикации, учитывая при этом нарушение аппетита, лихорадку, общее состояние больного, состояние сердечно-сосудистой системы и т.д.. Следует отметить, что если токсическая дифтерия I степени может быть как легкой, средней тяжести, так и тяжелой, то II и III степени всегда тяжелая или фульминантная.

К особенностям классификации следует отнести разделение наиболее часто встречающихся осложнений, в зависимости от их тяжести, на три степени: компенсированную (легкую), субкомпенсированную (средней тяжести) и декомпенсированную (тяжелую). Такое разделение дает четкую картину степени выраженности осложнений и возможности быстрого и адекватного лечения.

Компенсированный миокардит – к этой группе отнесли миокардиты, которые выявлялись только лабораторными методами исследования – УЗИ, ЭКГ, определение кардиоспецифических ферментов. Субкомпенсированный миокардит характеризуется уже клиническими проявлениями – систолический шум, тахикардия, расширение границ сердца, слабость, незначительное снижение АД, притупление тонов сердца.

Декомпенсированный миокардит характеризуется значительным расширением границ сердца, выраженной приглушенностью сердечных тонов, значительным снижением АД, увеличением печени, рвотой, полным отказом от еды, болями в животе, брадикардией, антриовентрикулярной блокадой, ритмом галопа.

Разделение полинейропатии проводится по следующему признаку – возможностью самостоятельно себя обслуживать и принимать пищу: компенсированная – больной свободно принимает пищу и полностью может за собой ухаживать, субкомпенсированная – пищу глотает с трудом, маленькими кусочками, также с трудом может себя обслуживать. Декомпенсированная – не может самостоятельно принимать пищу (зондовое питание), а также не может самостоятельно передвигаться.

Разделение токсического нефроза на 3 стадии; 1 стадия (компенсированная) – выявляется только лабораторными методами. Вторая стадия (субкомпенсированная) – помимо лабораторных нарушений, при этой стадии выявляются и клинические признаки: слабость, увеличение АД, снижение выделительной функции почек, невыраженные отеки. Третья стадия – декомпенсированная: олигурия вплоть до анурии, повышение в крови мочевины и креатинина, выраженные отеки.

Дифтерийный круп – I стадия (компенсированная): голос афоничный, лающий кашель, одышки нет, дыхание затруднено. II стадия (субкомпенсированная) – больной принимает вынужденное положение в постели, дыхание становится шумным, свистящим, отмечается втяжение уступчивых мест грудной клетки, больной становится беспокойным. III стадия (декомпенсированная) -дыхание бесшумное, поверхностное, выраженный цианоз губ, ногтей, кончика носа, конечности холодные, пульс частый, нитевидный.

ДВС-синдром (компенсированный) также выявляется только лабораторными методами исследования, вторая стадия – субкомпенсированная проявляется в виде геморрагий в местах уколов, фибринозные налеты пропитываются кровью, значительно снижается время свертывания крови. И третья стадия – декомпенсированная – проявляется в виде массивных кровотечений и глубокой гипокоагуляцией (вплоть до полной несвертываемости крови). Инфекционно-токсический шок при дифтерии часто встречается вместе с ДВС-синдромом; компенсированный проявляется психомоторным возбуждением, похолоданием конечностей, тахикардией, одышкой, бледностью кожных покровов. Вторая стадия – субкомпенсированная – отмечается снижение температуры тела, акроцианоз, падение АД до 50%, олигурия. Третья стадия – декомпенсированная – проявляется одышкой, снижением АД более 50%, пульс нитевидный, анурия.

Примеры постановки диагнозов: дифтерия ротоглотки, токсическая I степени, средней тяжести, компенсированный миокардит.

Комбинированная дифтерия ротоглотки и носа, токсическая II степени, тяжелое течение, декомпенсированная полинейропатия.

Таким образом, представленная классификация отличается простотой и дает полное представление о клиническом состоянии больного, что немаловажно для проведения адекватной терапии. Важно, что все осложнения были разделены на три степени, что позволяет более точно проводить патогенетическую терапию – при компенсированных осложнениях терапию можно проводить в общей палате, при субкомпенсированных – должна проводиться в палатах интенсивной терапии, а деконменсированные осложнения требуют перевода больных в реанимационное отделение. Мы считаем эту классификацию рабочей моделью и не претендуем на ее всеобъемлемость, хотя использование этой классификации в большей степени учитывает состояние больных, что, по нашему мнению, будет способствовать более эффективному лечению.

Литература

1. Турьянов М.Х., Беляева Н.М. Клиническая классификация дифтерии / Материалы Всероссийской конференции инфекционистов. -Москва-Волгоград. 1995- С 117-118.

2. Фаворова Л.А., Астафьева Н.В., Корженкова М.П. и др. Дифтерия./ М.Медицина, 1988, С 22-34.

3. Ющук Н.Д., Астафьва Н.В., Венгеров Ю.Я., Турьянов М.Х. и др. Дифтерия у взрослых (Клиника, диагностика, лечение) / Методические рекомендации, М. 1995.27 С.

4. Forbes J.A. Diphteria.// Medicine international, 1988, 2141-2144.

Комментарии

(видны только специалистам, верифицированным редакцией МЕДИ РУ)

Источник

Дифтерия (от латинского diftera – плёнка; дореволюционное – «болезнь плача матерей», «болезнь ужаса матерей») – острое инфекционное заболевание, вызываемое токсигенными штаммами дифтерийной палочки, которые токсически поражают систему кровообращения, нервную ткань и надпочечники, а также вызывают фибринозное воспаление в области входных ворот (местах проникновения инфекции). Клинически характеризуется синдромом общей инфекционной интоксикации, углочелюстным лимфаденитом, тонзиллитом, местными воспалительными процессами фибринозного характера.

Этиология

Царство – Бактерии

род – Corynebacterium

вид – Corynebacterium diphteriae

Это грамотрицательные палочки, расположенные под углом V или W. На концах имеются булавовидные утолщения (от греческого coryne – булава) за счёт волютиновых гранул. Имеется свойство метахромазии – окрашивание не в цвет красителя (по Нейссеру – в темно-синий, а бактериальные клетки – в светло-коричневый).

Содержит липополисахарид, белки и липиды. В клеточной стенке находится корд-фактор, который отвечает за адгезию (прилипание) к клеткам. Известны колонии mitis, intermedius, gravis. Сохраняют жизнеспособность во внешней среде: при обычных условиях на воздухе остаются живыми до 15 суток, в молоке и воде доживают до 20 дней, на поверхностях вещей – до 6 месяцев. Утрачивают свойства и погибают при кипячении в течение 1 минуты, в 10% перекиси водорода – за 3 минуты. Чувствительны к дезинфицирующим средствам и антибиотикам (пенициллинам, аминопенициллинам, цефалоспоринам). Любят питательные среды, содержащие сахар (шоколадная среда Мак-Лауда).

Выделяет такие патогенные продукты, как:

1) Экзотоксин (синтез токсина детерминирован геном tox+, который иногда теряется), включающий несколько составляющих:

- некротоксин (вызывает некроз эпителия в месте входных ворот, повреждает сосуды; это ведёт к экссудации плазмы и образованию фибриноидных плёнок, так как из клеток выделяется фермент тромбокиназа, который переводит фибриноген в фибрин);

- истинный дифтерийный токсин – экзотоксин (близок по действию к цитохрому Б – ферменту клеточного дыхания; он замещает цитохром Б в клетках и блокирует клеточное дыхание). Имеет две части: А (фермент, вызывающий цитотоксический эффект) и Б (рецептор, способствующий проникновению А в клетку);

- гиалуронидаза (разрушает гиалуроновую кислоту, являющуюся частью соединительной ткани, что вызывает повышение проницаемости мембран и распространение токсина за пределы очага);

- гемолизирующий фактор;

2) Нейраминидаза;

3) Цистиназа (позволяет отличать дифтерийные бактерии от других видов коринебактерий и дифтероидов). [2][6]

Эпидемиология

Антропоноз. Генератор инфекции – человек, болеющий различными формами дифтерии, и здоровый носитель токсигенных штаммов дифтерийных микробов. Возможный источник инфекции для людей – домашние животные (лошади, коровы, овцы), у которых возбудитель может локализоваться на слизистых оболочках, вызывать язвы на вымени, маститы.

Наиболее опасны в плане распространения заражения люди с дифтерией носа, зева и гортани.

Механизмы передачи: воздушно-капельный (аэрозольный), контактный (через руки, предметы), алиментарный путь (через молоко).

Болеет человек, не обладающий естественной резистентностью (сопротивлением) к возбудителю и не имеющий антитоксический иммунитет необходимого уровня (0,03 – 0,09 МЕ/мл – условно защищенные, 0,1 и выше МЕ/мл – защищенные). После перенесенного заболевания иммунитет держится около 10 лет, затем возможно повторное заболевание. На заболеваемость влияет охват населения профилактическими прививками. Сезонность осенне-зимняя. При проведении полного курса иммунизации против дифтерии в детском возрасте и регулярной ревакцинации (раз в 10 лет) вырабатывается и поддерживается стойкий напряженный иммунитет, защищающий от заболевания.

Несмотря на успехи современного здравоохранения, смертность от дифтерии на мировом уровне (в основном малоразвитые страны) остаётся в пределах 10%. [1][5]

Инкубационный период – от 2 до 10 суток.

Течение заболевания подострое (т.е. основной синдром появляется на 2-3 сутки от начала заболевания), однако при развитии болезни в молодом и зрелом возрасте, а также при сопутствующих патологиях иммунной системы, оно может меняться.

Синдромы дифтерии:

- синдром общей инфекционной интоксикации;

- тонзиллита (фибринозного) – ведущий;

- регионарного лимфаденита (углочелюстного);

- геморрагический;

- отёка подкожной жировой клетчатки.

Начало заболевания обычно сопровождается умеренным подъёмом температуры тела, общим недомоганием, затем клиническая картина расходится сообразно форме заболевания.

Атипичная форма (характеризуется непродолжительной лихорадкой в течение двух дней, лёгким дискомфортом и болезненным ощущением в горле во время глотания, увеличением углочелюстных лимфоузлов до 1 см, слабо чувствительных при лёгком прикосновении);

Типичная форма (достаточно ощутимая тяжесть в голове, сонливость, вялость, слабость, бледность кожи, увеличение углочелюстных лимфоузлов от 2 см и более, боли при глотании):

а) распространённая (первично распространённая или развивающаяся из локализованной) – повышение температуры тела до фебрильных цифр (38-39°С), заметно выраженная слабость, адинамия, бледность кожных покровов, пересыхание во рту, боли в горле при глотании средней интенсивности, болезненные лимфоузлы до 3 см;

б) токсическая (первично токсическая или происходящая из распространённой) – характерна сильная головная боль, апатия, заторможенность, бледность кожи, сухая слизистая оболочка рта, возможное возникновение боли в животе у детей, рвотные позывы, температура 39-41°С, болезненные ощущения в горле при глотании, болезненные лимфоузлы до 4 см, отёк подкожной жировой клетчатки вокруг них, распространяющийся в некоторых случаях на другие участки организма, затруднение носового дыхания – гнусавость голоса.

Степени отёка подкожной жировой клетчатки:

- субтоксическая форма (отёк односторонний или околоушной области);

- токсическая I степени (до середины шеи);

- токсическая II степени (до ключиц);

- токсическая III степени (отёк переходит на грудную клетку).

При тяжёлых токсических формах дифтерии из-за отёка шея визуально становиться короткой и толстой, кожные покровы напоминают студнеобразную консистенцию (симптом «римских консулов»).

Бледность кожи пропорциональна степени интоксикации. Налёты на миндалинах асимметричны.

в) гипертоксическая – острое начало, резко выраженный синдром общей инфекционной интоксикации, явные изменения в месте входных ворот, гипертермия от 40°С; присоединяется острая сердечно-сосудистая недостаточность, неустойчивое артериальное давление;

г) геморрагическая – пропитывание фибринозных налётов кровью, кровотечения из носовых ходов, петехии на коже и слизистых оболочках (красные или фиолетовые пятна, образующиеся при повреждении капилляров).

Если при отсутствии адекватного лечения температура тела нормализуется, то это нельзя однозначно расценивать как улучшение – зачастую это крайне неблагоприятный признак.

Различают редкую дифтерию у привитых (похожа на дифтерию атипичного течения) и дифтерию в сочетании со стрептококковой инфекцией (принципиальных отличий нет).

Другие формы дифтерийной инфекции:

- гортани (субфебрилитет – незначительное повышение температуры; не ярко выраженный синдром общей инфекционной интоксикации, сначала катаральный период – беззвучный кашель с мокротой, с затруднением как вдоха (сильнее), так и выдоха (менее выраженно), изменения тембра или потеря голоса; затем стенотический период, сопровождающийся трудностями при дыхании и втяжением лабильных мест грудной клетки; далее период асфиксии – возбуждённое состояние, сопровождающееся потливостью, посинением кожных покровов и в дальнейшем сменяющимся угнетением дыхания, сонливостью, нарушениями ритма сердца – может закончиться смертью);

- носа (температура в норме либо слегка повышена, нет интоксикации, сначала поражается один носовой ход с проявлением в нём серозно-гнойного или гнойного отделяемого с геморрагическим пропитыванием, затем второй ход. На крыльях носа возникает намокание и коркообразование, возможно появления подсыхающих корочек на лбу, щеках и подбородочной области. Возможен отёк подкожной жировой клетчатки щёк и шеи при токсических формах);

- глаза (выражается отёком и гиперемией конъюнктивы средней интенсивности, сероватым гнойным отделяемым из конъюнктивального мешка умеренной выраженности. При плёнчатой форме – значительный отёк век и образование с трудом снимаемых серо-белых плёнок на конъюнктиве);

- раны (длительно незаживающие раны с гиперемией краёв, налёт грязно серого цвета, инфильтрация окружающих тканей).

Особенности при фарингоскопии:

а) атипичная (гиперемия и гипертрофия нёбных миндалин);

б) типичная (не ярко выраженное покраснение с синюшным оттенком, плёнчатый налёт, отёк миндалин. В начале болезни он белого цвета, далее серый или жёлто-серый; снимается с нажимом, рвётся – после удаления оставляет кровоточащую рану. Плёнка плотная, нерастворима и быстро тонет в воде, выступает над тканью. Свойственна малоболезненность, так как имеется анестезия):

- распространённая (гиперемия застойно-синюшного цвета, отёк миндалин, мягких образований ротоглотки, плёнчатый налёт, продолжающийся за пределами миндалин);

- токсическая (те же симптомы, что и у распространённой формы + миндалины совершенно перегораживают зёв, грубый плёнчатый налёт, распространяющийся на окружающие ткани. Отёк мягкого нёба. Иногда коричневатый налёт – пропитка кровью, асимметрия). [2][6]

Входные ворота – любые области покровов (чаще слизистая оболочка ротоглотки и гортани). Вслед за фиксацией бактерии происходит размножение в месте внедрения. Далее продукция экзотоксина вызывает некроз эпителия, анестезию тканей, замедление кровотока, образование фибринозных плёнок. Дифтерийные микробы за пределы очага не распространяются, но распространяется токсин по соединительной ткани и вызывает нарушение функций различных органов:

- кардиомиоциты (некроз – миолизис – инфекционно-токсический миокардит);

- парез капилляров (циркуляторные нарушения – инфекционно-токсический шок);

- тромбоцитопения, снижение факторов свёртывания крови, активация системы фибринолиза – геморрагический синдром;

- нервная ткань (дистрофия шванновских клеток, демиелинизация нервных волокон, в первую очередь регионарных по отношению к очагу – поражение черепно-мозговых нервов – парезы и параличи через 3-5 дней. Блокада сердца AV – 90% смертности от дифтерии). [1][3]

1. По клинической форме:

а) атипичная (катаральная);

б) типичная (с плёнками):

- локализованная;

- распространённая;

- токсическая;

2. По степени тяжести:

- лёгкая;

- средняя;

- тяжёлая.

3. По носительству:

- транзиторное (однократно выявляемое);

- кратковременное (до 2-х недель);

- средней продолжительности (15 суток – 1 месяц);

- затяжное (до 6 месяцев);

- хроническое (более 6 месяцев).

4. По локализации:

- зева (90% встречаемости);

- гортани (локализованная и распространённая);

- носа, глаз, половых органов, кожи, раны, комбинированная.

5. При дифтерии зева:

а) атипичная;

б) типичная:

- локализованная (островчатая и плёнчатая);

- распространённая;

- токсическая: субтоксическая, токсическая I степени, токсическая II степени, токсическая III степени, гипертоксическая, геморрагическая[3][8] (при дифтерии гортани не бывает токсической формы, так как там нет соединительной ткани).

6. По характеру воспаления:

| Признаки | Локализованная форма | Распространённая форма | ||

|---|---|---|---|---|

| Катаральная | Островчатая | Плёнчатая | ||

| симптомы инфекции | отсутствуют | незначительная слабость, лёгкая головная боль | острое начало, вялость,умеренная головная боль | острое начало, сильная головная боль, слабость, рвота, бледность, сухость во рту |

| температура | 37,3-37,5℃ 1-2 дня | 37,5-38℃ | 38,1-38,5℃ | 38,1-39℃ |

| боль в горле | незначительная | незначительная, усиливающаяся при глотании | умеренная, усиливающаяся при глотании | умеренная, усиливающаяся при глотании |

| лимфаденит (воспаление лимфоузлов) | увеличение до 1 см, чувств. при пальпации | увеличение до 1 см и более чувств. при пальпации | увеличение до 2 см, малоболезненные | увеличение до 3 см, болезненные |

| нёбные миндалины | покраснение и гипертрофия | покраснение и гипертрофия, островки паутинообразных налётов, легко снимаемых без кровоточивости | застойная гиперемия, налёты с перла- мутровым блеском, снимаются с нажимом с кровоточивостью | застойно-синюшная гиперемия,отёк миндалин, мягких тканей ротоглотки, плёнчатый налёт, уходящий за границы миндалин |

- 1-2 недели: инфекционно-токсический миокардит (кардиалгия, тахикардия, бледность, расползание границ сердца, одышка);

- 2 недели: инфекционно-токсическая полиневропатия (III, VI, VII, IX, X);

- 4-6 недель: параличи и парезы (вялые периферические – парез мягкого нёба);

- инфекционно-токсический шок;

- инфекционно-токсический некроз;

- острая надпочечниковая недостаточность (болевые ощущения в эпигастрии, иногда рвота, акроцианоз, потливость, снижение АД, анурия);

- острая дыхательная недостаточность (дифтерия гортани).

- полный клинический анализ крови (нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом влево, повышение СОЭ);

- общеклинический анализ мочи (микрогематурия, цилиндрурия, протеинурия);

- биохимические анализы крови (повышение АСТ при миокардите);

- серологические методы (определение антител классов М и G методом ИФА в сыворотке крови, нуклеиновых кислот возбудителя методом ПЦР, определение уровня дифтерийного антитоксина методом ИФА – считается, что титр 0,01 МЕ и выше считается надёжной защитой от возникновения дифтерии);

- бактериологический метод (посев материала из зева и носоглотки на чашки с питательной средой – предварительный ответ через 48 часов). [1][3]

Проводится в стационарных условиях (лёгкие формы могут быть нераспознаны и пролечены дома).

Наиболее эффективно начало терапии в первые трое суток заболевания. Режим в стационаре боксовый, постельный (так как есть риск развития паралича сердца). Сроки при локализованной дифтерии – 10 суток, при токсической – 30 суток, при остальных формах – 15 суток.

Диета №2 по Певзнеру в разгар заболевания (механически и химически щадящая, полноценного состава), далее диета №15 (общий стол).

В самое первое время медикаментозно показано введение противодифтерийной сыворотки (в/м или в/в) после пробы:

- неотягощённое течение – 15-150 тысяч МЕ;

- при риске неблагоприятного исхода – 150-500 тысяч МЕ.

Неотъемлемой частью лечения является проведение антибиотикотерапии (антибиотики пенициллинового, аминопенициллинового, цефалоспоринового рядов).

Патогенетическая терапия включает проведение дезинтоксикации, гормональную поддержку при необходимости.

В качестве симптоматической терапии могут быть использованы препараты следующих групп:

- жаропонижающие при температуре у взрослых свыше 39,5℃, у детей свыше 38,5 ℃ (парацетамол, ибупрофен);

- противовоспалительные и противомикробные средства местного действия (таблетки, пастилки и др.);

- седативные средства;

- противоаллергические средства;

- спазмолитики.

Лечение носителей осуществляется с использованием антибиотиков по общим основаниям.

Правила выписки больных:

- исчезновение клинической картины заболевания;

- прекращение выделения возбудителя (два отрицательных посева слизи из ротоглотки и носа, выполненные не ранее 14 суток после нормализации клиники с интервалом в 2-3 дня).

После выписки из стационара в боксе проводится заключительная дезинфекция. [7][8]

Наиболее важным способом предупреждения заболеваний тяжелыми формами дифтерийной инфекции во всём мире является проведение вакцинации. Первичный курс проводится в детском возрасте, далее осуществляются регулярные ревакцинации во взрослом состоянии (раз в 10 лет). Вакцинация спасает не от бактерионосительства, а от вырабатываемого бактерией токсина, который вызывает тяжелую клиническую картину. В этом свете становиться ясной необходимость постоянно поддерживать защитный уровень антитоксического иммунитета, регулярно проводить ревакцинацию (в РФ – вакциной АДС-м). [1][2]

Источник