Спирт при отеке легких у животных

Отек легких у животных – Ветеринарная клиника Никавет

Автор: Дегтерев Георгий Денисович

Наши любимые домашние питомцы, как и мы сами не можем жить без воздуха. В нем содержится кислород (21%)– элемент, без которого невозможны обменные процессы в организме. Для осуществления дыхания необходимы легкие, в паренхиме которых осуществляется газообмен между воздухом и кровью, протекающей по легочным капиллярам. Любые патологические процессы, протекающие в легких, препятствуют нормальному газообмену, могут вызывать гипоксию (кислородное голодание) и даже смерть. Одно из критически сложных состояний – это отек легких.

Отек легких – это тяжелое патологическое состояние, которое обусловлено массивным выходом жидкости (транссудата) из легочных капилляров в интерстиций легких и альвеолы. Выпот жидкости связан с нарушением гидростатического и коллоидно-осмотического давления. Процесс приводит к снижению функций альвеол, резкому нарушению газообмена в легких и развитию кислородного голодания органов и тканей – гипоксии. Наряду с гипоксией наступает тяжелое угнетение функций ЦНС. У животных всех видов, возрастов, полов и пород может быть диагностирован отек легких.

Этиология

Отек легких, как правило, делится на две формы: кардиогенный и некардиогенный. Кардиогенный отек легких обусловлен повышением гидростатического давления, вызванного левосторонней сердечной недостаточностью, сюда входит: дилатационная кардиомиопатия, гипертрофическая кардиомиопатия и недостаточность митрального клапана, вызывающая регургитацию (обратный ток крови через митральный клапан от левого желудочка в левое предсердие). Некардиогенный отек не связан с сердечно-сосудистой системой, чаще всего происходит на фоне общих нарушений в организме. Это могут быть: травмы головного мозга, обструкции дыхательных путей, острый респираторный дистресс-синдром, почечная недостаточность, гипопротеинемия, электрический шок, токсины (например, дым и змеиный яд).

Клинические признаки

Клинические признаки кардиогенного отека включают тахипноэ (учащённое поверхностное дыхание), цианоз (синюшность) слизистых оболочек ротовой полости, обильное выделение пенистой розовой мокроты, дыхание с открытым ртом у кошек. Аускультация может выявить легочные хрипы, а также наличие нарушений сердечной деятельности: кардиогенные шумы, ритм галопа и аритмия. Так же можно отметить увеличение частоты пульса больного животного и патологические его характеристики – он слабого наполнения, нитевидный. При осмотре отмечается бледность или цианоз видимых слизистых. Яремные вены набухшие, так же может быть асцит при бивентрикулярной сердечной недостаточности, собаки с хронической сердечной недостаточностью страдают сердечной кахексией и сильно измождены.

Клинические признаки некардиогенного отека включают тахипное и респираторный дистресс синдром (РДС). Респираторный дистресс-синдром (РДС) — острая дыхательная недостаточность, причиной которой могут быть осторые повреждения легких разной природы, и которая характеризуется некардиогенным отеком легких, нарушениями внешнего дыхания и гипоксией (нехваткой воздуха в организме). Аускультация выявляет хрипы, но сердечный ритм, как правило, нормальный, посторонних кардиогенных шумов не прослушивается. При поражении электрическим током, животное может иметь ожоги в ротовой полости. У животных с обструкцией верхних дыхательных путей (паралич гортани/брахиоцефалическии синдром) шумное дыхание.

Диагностика

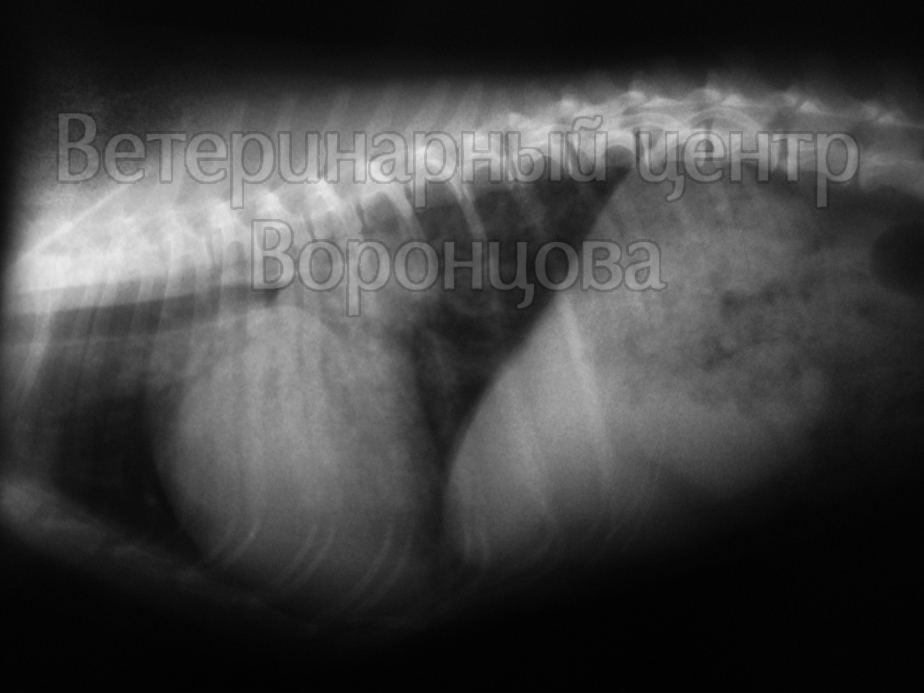

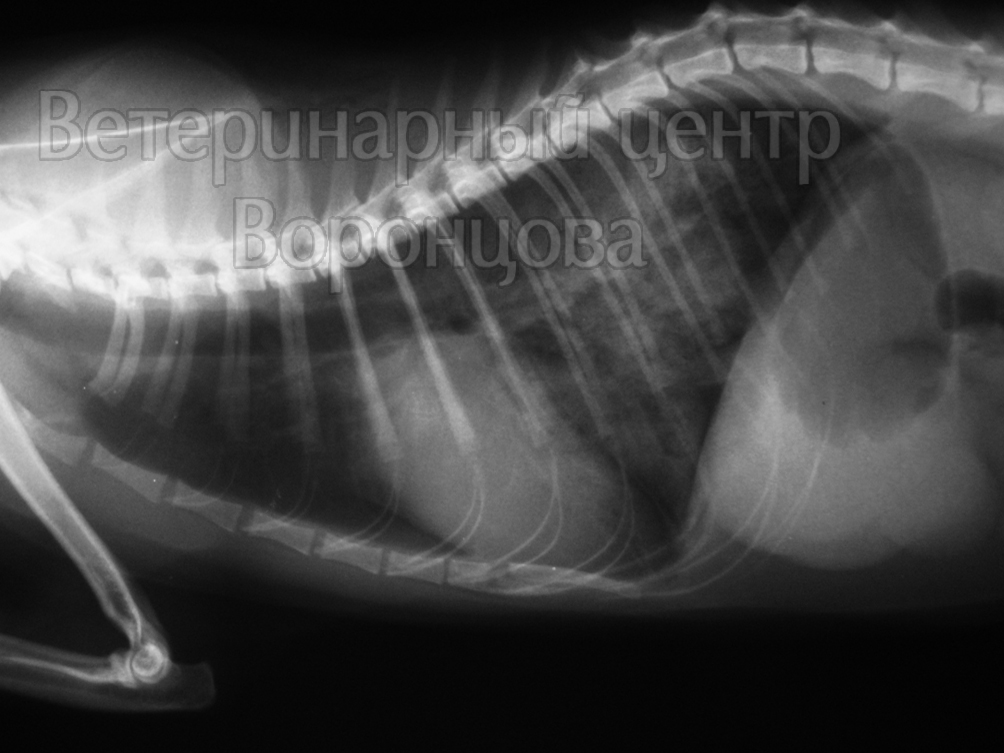

При всех формах отека легких главным диагностическим тестом является грудная рентгенограмма. Грудная рентгенограмма подтверждает или опровергает наличие жидкости в легких (затемнение легочных полей с одной или обеих сторон), при сердечной патологии – увеличение в размерах тени сердца. Распределение инфильтратов может помочь в определении этиологии. В человеческой медицине давление заклинивания в лёгочных капиллярах (ДЗЛК) является золотым стандартом для дифференцировки кардиогенного от некардиогенного отека легких, но в ветеринарии применяется очень редко, так как для его измерения необходимо установить катетер в легочную артерию.

рис. 1 – отек

рис. 2 – норма

рис. 2 – норма

У собак с кардиогенным отеком грудная рентгенограмма документирует кардиомегалию, венозный застой, интерстициальную и альвеолярную инфильтрацию. У собак инфильтрация обычно начинается в перихилярной области (корень легкого), но может расширяться и в тяжелых случаях поражать всю паренхиму легкого. У кошек с кардиогенным отеком на рентгене так же можно увидеть кардиомегалию, застой в легочных венах, но картина отека вариабельна.Также желательно проводить следующие исследования: эхокардиография, ЭКГ, измерение ДЗЛК.

У животных с некардиогенным отеком грудная рентгенограмма покажет инфильтрацию паренхимы легких без кардиомегалии. Другие диагностические тесты: нормальная эхокардиограмма и нормальное ДЗЛК.

Измерение соотношения белка в легочном инфильтрате и плазме крови также полезно для определения этиологии (кардиогенный VS некардиогенный). При кардиогенном отеке жидкость с низким содержанием, а при некардиогенном отеке уровень белка высок. Если животное не интубировано или есть кашель, то забор жидкости может быть затруднен.

Лечение

Лечение кардиогенного отека концентрируется на: кислороде, снижении стресса, диуретиках и вазодилататорах. Из диуретиков наиболее часто используется фуросемид. Вазодилататоры включают нитроглицирин, нитропруссид, а также ингибиторы АПФ (эналаприл) или гидралазин. Вазодилататоры следует использовать с особой осторожностью у животных с артериальной гипотензией. Животное должно находиться в покое, частота дыхательных сокращений их качество, кровяное давление, а также частота сердечных сокращений должны постоянно контролироваться. Собак с дилатационной кардиомиопатией желательно обеспечить инотропной поддержкой. Значительные тахиаритмии могут быть решены с антиаритмической терапии по мере необходимости терапию. При застойной сердечной недостаточности внутривенные вливания растворов противопоказаны, но животные должны быть обеспечены водой. Прогноз при ХСН осторожный, животному требуется пожизненная сердечная терапия и постоянный контроль, так как при несоблюдении лечения могут быть рецидивы.

Лечение животных с некардиологическим отеком менее очевидно, по сравнению с кардиологическим отеком. Состояние животных с острым некардиогенным отеком, обусловленным обструкцией дыхательных путей, поражением электрическим током, как правило, быстро улучшается, если животное обеспечено покоем и кислородотерапией. Можно использовать диуретики, противовоспалительные средства (дексаметазон), а также коллоиды. У животных с некардиогенным отеком легких другой этиологии терапия зависит от основной причины, но может включать в себя антибиотики или внутривенное введение жидкости.

При всех формах отека легких должен быть постоянный мониторинг, включающий в себя ЧСС ЧДД, кровяное давление, температуру тела, насыщение кислородом артериальной крови. Животное должно находиться в покое. Желательно сначала стабилизировать животное, а уже затем проводить дополнительные диагностические исследования, так как стресс может вызвать ухудшение состояния.

Берегите своих домашних животных, следите за их состоянием, не откладывайте в оказании квалифицированной помощи!

Источник

Отек легких – это патологическое состояние, при котором жидкая часть крови выпотевает и скапливается в межклеточном пространстве (интерстиции) легких или легочных альвеолах.

Легкие – основной орган дыхательной системы, именно в нем происходит газообмен. Правое и левое легкие образованы окруженными соединительной тканью бронхами, бронхиолами, альвеолярными ходами и альвеолами. Непосредственно газообмен в легких происходит в ацинусах. Это функциональная единица легкого, представленная бронхиолами, альвеолярными ходами и альвеолами. Альвеолы – это пузырьки, через которые идут капилляры, несущие кровь. Внутренняя поверхность альвеол выстлана специфическими эпителиальными клетками – респираторным эпителием. Его клетки тесно прилежат к клеткам кровеносных сосудов, благодаря чему и возможно осуществление обогащения крови кислородом.

Причины отека легких и что происходит

Отек легких может развиваться по 3 основным механизмам:

- Повышенное гидростатическое давление в сосудах малого круга кровообращения (когда при остром повышении давления в капилляре нарушается его проницаемость и жидкая часть крови выходит в интерстициальную ткань легкого). Это происходит при различных пороках сердца, кардиомиопатии, эндокардите и других заболеваниях сердца, а также при объемных и быстрых внутривенных инфузиях.

- Снижение онкотического давления крови (в этом случае возникает разница между онкотическим давлением крови и онкотическим давлением межклеточной жидкости, и для того чтобы сравнять эту разницу, жидкость из сосуда выходит во внеклеточное пространство — интерстиций). Такой механизм развивается при гипопротеинемии.

- Повышение проницаемости капиллярно-альвеолярных мембран (в результате какого-либо повреждения нарушается белковая структура капиллярно-альвеолярных мембран с выходом жидкости в интерстициальное пространство). Этот процесс наблюдается при пневмонии, различных интоксикациях, синдроме диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови.

Развитию отека легких также может способствовать почечная недостаточность, укус змеи, тепловой удар, электротравма, черепно-мозговая травма.

Виды отека легких

Таким образом учитывая механизм, по которому развивается патология, различают кардиогенный, некардиогенный и смешанный отек легких.

Кардиогенный (так называемый сердечный) отек легких развивается по причине увеличения гидростатического давления в системе малого круга кровообращения, ведущего к возникновению острой левожелудочковой недостаточности. При этом важна любая причина, приводящая к повышению давления в легочной артерии. Быстро нарастающее гидростатическое давление в малом круге кровообращения приводит к патологическому выпотеванию жидкости в легочную ткань, а затем и в альвеолы. Чаще всего кардиогенный отек легких развивается на фоне артериальной гипертензии, кардиосклероза, различных пороков сердца.

Некардиогенный отек легких – это скопление жидкости в интерстициальной ткани легкого и альвеолах, не связанное с заболеванием сердца. Возникает скорее из-за повышения проницаемости капилляров, а не в результате повышения гидростатического давления в отличие от кардиогенного отека легких. Встречается главным образом у собак, реже у кошек. Наиболее распространенные причины включают в себя обструкцию верхних дыхательных путей (паралич гортани, инородные тела, абсцессы), черепно-мозговую травму, отравление дымом, сепсис, анафилактический шок у кошек.

Отек легких симптомы

Отек легких у животных – это критическое состояние, требующее неотложной помощи. Сопровождается заболевание следующими симптомами:

- одышка,

- учащенное дыхание,

- беспокойное поведение,

- цианоз (синюшность) слизистых оболочек ротовой полости,

- обильное выделение пенистой розовой мокроты, которую можно принять за рвотные массы или слюну,

- тахикардия,

- дыхание с открытым ртом у кошек.

Симптомы могут появиться внезапно в зависимости от причины, вызвавшей отек, и приводят к тяжелой дыхательной недостаточности, представляющей угрозу для жизни животного.

Как диагностируют отек легких у кошек и собак

Диагноз основывается на основании клинических признаков, аускультации (прослушивания) легких, данных рентгенографического исследования. При аускультации отмечаются диффузные влажные хрипы. При лабораторных исследованиях крови иногда отмечают лейкоцитоз, гиперазотемию, повышение активности печеночных ферментов.

При эхокардиографическом исследовании можно исключить кардиологические патологии, приводящие к отеку легких.

Золотым стандартом диагностики отека легких является рентгенография грудной полости в двух взаимно перпендикулярных проекциях. На рентгеновском снимке выявляют понижение прозрачности легочной ткани, расширение и «размытость» корней легких. Эти изменения могут быть как диффузными и затрагивать все доли легких, так и очаговыми, что встречается реже.

Заболевание дифференцируют от других патологий, сопровождающихся одышкой: коллапс трахеи, паралич гортани, обструкция верхних дыхательных путей, новообразования, тромбоэмболия у кошек.

Отек легких на рентгене у животных

Как лечить отек легких у кошек и собак

Лечение включает в себя:

- ограничение физической активности животного,

- минимизацию стресса,

- оксигенотерапию (ингаляция кислородом),

- медикаментозную поддержку.

Необходимо назначение диуретических препаратов (фуросемид, маннит), глюкокортикоидов (дексаметазон, преднизолон), в некоторых случаях целесообразно использование успокоительных препаратов (ацепромазин). Также показано использование вазодилататоров (нитроглицерин), бронхолитиков (эуфиллин).

При некардиогенном отеке легких проводится лечение основного заболевания, в частности лечение гипопротеинемии. Данные мероприятия направлены на купирование дыхательной недостаточности, коррекцию нарастающего кислородного голодания, профилактику шокового состояния.

Интенсивная терапия по поводу отека легких должна проводиться до полной стабилизации состояния животного. Чаще всего таким пациентам требуется стационарное наблюдение для постоянного мониторинга, возможности проведения дополнительных обследований и реанимационных мероприятий в случае ухудшения.

Прогнозы

Выздоровление и прогнозы зависят от основной причины, вызвавшей отек легких. В среднем выздоровление происходит чаще всего в течение 24-72 часов и далее не требует назначения специальной терапии. В тяжелых случаях развивается так называемый респираторный дистресс-синдром, который приводит к гибели животного.

Своевременное обращение за помощью для животных с явлениями одышки и немедленное оказание помощи таким пациентам необходимо для профилактики осложнений и улучшения прогнозов в лечении данного состояния.

Лечение отека легких в ветцентре Воронцова

При любых признаках отека легкого у вашего питомца — срочно обращайтесь к ветеринарному врачу. Ветклиника Воронцова находится в ЮАО, недалеко от пересечения МКАД и Каширского шоссе. Точный адрес: Совхоз им. Ленина, дом 3а (смотрите схему проезда), метро Домодедовская, Орехово, Зябликово, Красногвардейская. Имеется стационар.

ВСЕ ЦЕНЫ И УСЛУГИ

Записывайтесь по телефонам:

+7(495) 740-48-59

+7(936) 001-03-04

Источник

Интенсивная терапия кардиогенного отека легких.Интенсивную терапию при отеке легких начинают с придания больному сидячего или полусидячего положения в кровати. При необходимости транспортировку больного осуществляют только на сидячей каталке. Укладывание больного на спину категорически противопоказано. Оксигенотерапию проводят путем ингаляции кислорода через носовые катетеры, через маску наркозного аппарата. Кислород необходим уже на самых начальных этапах отека легких, т. к. диффузионная проницаемость альвеолярно-капиллярной мембраны для кислорода в 20-25 раз меньше, чем для углекислого газа. Поэтому при кардиогенном отеке легких первоначально наблюдается снижение диффузии кислорода через альвеолярно-капиллярную мембрану, что вызьюает гипоксемию с нормо- или с гипокапнией (при тахипноэ). Кроме того, оксигенотерапия снимает, уменьшает или замедляет развитие бронхоспазма, возникающего в ответ на гипоксемию, и тем самым уменьшает отрицательное (повышение энергозатрат на дыхание, отрицательное давление в альвеолах) влияние бронхоспазма на развитие отека легких. В фазе альвеолярного отека в воздухопроводящих путях появляется пенистая мокрота, которая повьппает сопротивление газотоку, нарушает распределение и диффузию потока газа в бронхиальном дереве. Для “пеногашения” используют ингаляции 30% этилового спирта. Этиловый спирт применяется и внутривенно (5 мл 96° спирта, разведенного в 15 мл 5-10% растворе глюкозы). Считается, что этиловый спирт снижает поверхностное натяжение пены и тем самым способствует ее осаждению. В условиях отека легких при кардиалгии и/или при психомоторном возбуждении целесообразно назначить 5-10 мг морфина внутривенно, который обладает обезболивающим, седативным эффектом, вызьюает периферическую вазодилятацию и снижает активность дыхательного центра. Однако следует помнить, что у больных с хронической легочной недостаточностью, с респираторным или метаболическим ацидозом угнетение морфином деятельности дыхательного центра с последующей гиповентиляцией может способствовать значительному снижению рН крови.

Противопоказаниями для применения морфина служат ОНМК, отек мозга, отсутствие сознания, судорожный синдром, дыхание типа Чейна-Стокса, обструктивная ОДН. Морфин целесообразно использовать у пациентов молодого и среднего возраста без тяжелых нарушений работы дыхательного центра и без артериальной гипертензии. Аналгетическая и седативная терапия, снижая боль и психомоторное возбуждение, уменьшает активацию симпато-адреналовой системы, потребление организмом кислорода, нормализует гемодинамические показатели и способствует более успешному лечению кардиогенного отека легких. Для снижения притока крови к “правому” сердцу рекомендуется наложение венозных жгутов на нижние (верхняя треть бедра) и/или верхние конечности (верхняя треть плеча) на 20-30 минут, причем пульс дистальнее места пережатия не должен исчезать. Снимают жгут с конечности постепенно с расслаблением в течение 1-2 минут, с тем чтобы избежать резкого повышения ОЦК. Жгуты снимаются поочередно, с интервалом 5-7 минут. Внутривенное введение ганглиоблокаторов (пентамин) позволяет эффективно проводить управляемое снижение артериального давления при отеке легких. При назначении и введении ганглиоблокаторов необходимо обеспечить мониторинг артериального давления, пульса и ЦВД. Контроль ЦВД необходим для оценки степени снижения венозного возврата крови к сердцу как одного из факторов, влияющих на отек легкого и показатель оценки лечебного эффекта ганглионарной блокады. Эффективными препаратами для лечения отека легких являются нитроглицерин и натропруссид натрия, которые снижают как пред-, так и постнагрузку. Преимуществом нитроглицерина является коронарорасширяющее действие, что позволяет использовать препарат на фоне отека легких, вызванного острым инфарктом миокарда. Нитропруссид нария за счет сравнительно более выраженного снижения поетаагрузки целесообразно применять в случаях острой недостаточности артериального клапана или разрыва межжелудочковой перегородки. Нитроглицерин назначается под язык в дозе 0,4-0,6 мг с интервалом 5-10 минут до 4-5 раз. При уровне артериального давления более 100 мм рт. ст. нитроглицерин используется внутривенно со скоростью 0,3-0,5 мкг/кг*мин. (изокет 0,1% – 10 мл, обладает по сравнению с нитроглицерином отсроченным и пролонгированным эффектом). При неэффективности нитратов, при отеке легких на фоне митральной или аортальной недостаточности, при артериальной гипертензии целесообразно назначение нитропруссида натрия в начальной дозе 0,1 мкг/кг • мин, которую постепенно увеличивают до клинического улучшения состояния больного и гемодинамических показателей. При введении препарата необходимо тщательно следить за уровнем артериального давления, в связи с опасностью развития тяжелой плохо купируемой артериальной гипотензии. Для “уплотнения” мембран, функции которых в условиях гипоксии, гиперкапнии и ацидоза нарушаются, внутривенно водят глюкокортикостероиды (преднизолон 90-120 мг, гидрокортизон 400-600 мг, дексаметазон 4-8 мг), которые показаны при отеке легких на фоне респираторного дистресс-синдрома, шока, травмы, инфекции. При кардиогенном отеке легких, развившемся по причине артериальной гипер-тензии, эффективность глюкокортикостероидов сомнительна. – Также рекомендуем “Искусственная вентиляция при отеке легких.” Оглавление темы “Кардиогенный шок. Искусственная вентиляция легких.”: |

Источник