Симптомы при отеке спинного мозга

Отек спинного мозга – это процесс, характеризующийся скоплением жидкости в клетках и межклеточном пространстве, вследствие чего мозг увеличивается в объеме. В медицинской литературе нет точного определения понятия «отек мозга». Это явление описывается как «отек и набухание мозга». При этом под отеком понимается раздвигание клеток отечной жидкостью, что влечет за собой нарушение межклеточного обмена, кислородное голодание клеток и как следствие их гибель. Увеличение клеток в объеме из-за отека определяется как «набухание».

Отеки спинного мозга имеют несколько форм. Каждая форма имеет свои особенности и причины возникновения. Отек мозга, классифицируется согласно причине его образования: отек на фоне опухоли, после проведения операции, посттравматический, токсический, ишемический, воспалительный, гипертензивный.

Существующие виды отеков

Строение органа и условное деление на зоны

Различают три вида отеков мозга в зависимости от патогенеза:

- Цитотоксический.

- Вазогенный.

- Интерстициальный.

Цитотоксический отек чаще всего возникает после травмы мозга. При гипоксии в клетках нарушается метаболизм, после чего в них начинает скапливаться натрий, который способствует накоплению воды в тканях. Сначала отекают астроциты, которые находятся ближе всего к кровеносным сосудам. Нейроны начинают страдать от отека после того, как окружающие их клетки погибают.

При нарушении гематоэнцефалического барьера возникает вазогенный отек мозга. Отек возникает вследствие нарушения осмотического давления, за которое отвечают положительно заряженные ионы. Клеточный барьер начинает пропускать ионы, что приводит к увеличению количества межклеточной жидкости. При увеличении проницаемости гематоэнцефалического барьера количество межклеточной жидкости начинает зависеть от артериального давления – чем оно выше, тем быстрее скапливается жидкость. Вазогенный отек возникает на фоне опухоли мозга, при микроэмболии сосудов или окклюзии сонных артерий.

Вазогенный отек мозга считается самым распространенным видом отека. При повышении проницаемости капилляров в межклеточное пространство начинает поступать жидкость. Выявить патологию с помощью МРТ с контрастированием достаточно просто, так как капилляры пропускают и контрастное вещество.

Интерстициальный отек возникает при гидроцефалии. При патологии нарушается оттек спинномозговой жидкости, что приводит к повышению внутричерепного давления и скоплению воды в тканях.

Артериовенозные мальформации

Внутренний разрез органа и его строение

Артериовенозная мальформация – это патология развития сосудов спинного или головного мозга во внутриутробном периоде. При мальформации не образуются капилляры, поэтому нарушается метаболизм и кислородный обмен в клетках.

АВМ спинного мозга проявляется нарушением болевой, температурной и вибрационной чувствительности в нижних и верхних конечностях. В тяжелых случаях может диагностироваться паралич конечностей. Артериовенозная мальформация нарушает кровоснабжение головного или спинного мозга и может привести к кровоизлиянию в мозг.

Диагноз АВМ ставят на основе МРТ или КТ. Осмотр у невропатолога позволяет выявить наличие поражения в спинном или головном мозге. Для диагностики аномалии развития также используют контрастирование, при которой патология четко проявляется при рентгенографии.

АВМ спинного мозга лечат хирургическим методом. Эндоваскулярное лечение осуществляется катетером и заключается в перекрытии просвета артерии. АВМ небольших размеров удаляют при помощи лучевых излучений.

Предотвратить патологию невозможно, так как развивается она еще во внутриутробном периоде на 1-2 месяце беременности.

Симптомы отека

Вне зависимости от причин возникновения отека мозга клиническая картина практически всегда одинакова. При отеке мозга наблюдается нарушение дыхания, кровообращения, снижается реакция зрачков.

При увеличении количества жидкости в полостях черепной коробки возникает ощущение «распирания» черепа изнутри, сопровождаемое сильной головной болью. В период обострения болевых ощущений возникает спутанность сознания, может возникать тошнота и рвота.

Лечение отека мозга представляется серьезной задачей, даже для высококвалифицированного специалиста, так как проблема является жизнеугрожающей.

Прежде всего необходимо восстановить церебрально-перфузийное давление, от которого зависит полноценное питание нейронов и хорошее кровоснабжение. Чтобы устранить внутричерепное давление применяют:

- Оскигенацию.

- Устраняют болевые ощущения, судороги и повышенное мышечное возбуждение.

- Контролируют температуру тела.

- Назначают мочегонные препараты.

- Восстанавливают систему оттока жидкости из головного мозга.

При неэффективности консервативного лечения необходимо хирургическое вмешательство. Для понижения внутричерепного давления удаляют костный лоскут.

Лечение отека спинного мозга

При отеке в спинном мозге происходят аналогичные процессы, как и при отеке головного мозга. Отеки спинного мозга могут быть следствием травмы позвоночника с последующей гипоксией, сосудистыми нарушениями и опухолью. Единственным явным отличием может быть спинальный шок. Спинальный шок возникает после травмы с разрывом позвоночника. Симптомы спинального шока проявляются в виде полного отсутствия чувствительности ниже места повреждения. При правильном и своевременном лечении процесс может стать обратимым, но в тяжелых случаях полное излечение невозможно.

Спинальный шок лечится хирургическим методом в случае:

- Зажима сосудов, по которым движется спинномозговая жидкость;

- Гематомы, которая может сопровождаться зажимом сосудов;

- Сдавления спинного мозга;

- Риска разрыва позвоночника сломанными позвонками.

Хирургическое лечение при печеночной, почечной или сердечной недостаточности, а также при внутреннем кровотечении, гематоме головного мозга и эмболии легочной артерии противопоказано. Чтобы восстановить объем спинного мозга необходимо наладить электролитный обмен. Для этого назначаются диуретики (мочегонные препараты).

Стабилизировать клеточные мембраны помогает глюкокортикоидная терапия. Она позволяет предупредить скопление гормонов в травмированных тканях, которые участвуют в межклеточных взаимодействиях.

В местах нарушения иннервации при травме позвоночника возникают пролежни. Пролежни быстрее возникают при повреждении шейного или грудного отдела позвоночника. Пролежни могут стать причиной развития сепсиса, так как быстро инфицируются. Лечение сепсиса проводится антибактериальной терапией.

Отеки спинного мозга при опухоли

Опухоль образуется из спинномозгового вещества или может быть метастазами опухоли другого органа. Бывает двух типов: злокачественная и доброкачественная.

Если опухоль образовалась из оболочки спинного мозга, то она имеет доброкачественную природу и называется менингиома. Опухоль, образованная из оболочек нервов называется шваннома и тоже относится к доброкачественному типу. Злокачественные опухоли возникают из глиальных клеток или соединительных тканей позвоночника.

Новообразование в стволе спинного мозга

При опухоли сдавливается спинной мозг, чем и объясняются все симптомы заболевания. Зажим нервных корешков позвоночника вызывает боль, слабость и потерю чувствительности. Нервная компрессия вызывает мышечные спазмы, онемение, слабость и ухудшение координации. Опухоль в поясничном отделе позвоночника может стать причиной нарушения работы внутренних органов – мочевого пузыря и кишечника.

Еще не удалось точно установить, почему возникает опухоль спинного мозга, однако определены факторы, которые повышают риск развития заболевания:

- Генетическая предрасположенность.

- Лимфоцитомы спинного мозга.

- Отравление канцерогенами.

- Болезнь Гиппеля- Ландау.

- Наследственное заболевание нейрофиброматоз второго типа.

Диагностика заболевания

Если в организме присутствует злокачественная опухоль какого-либо органа и при этом больной жалуется на боли в спине, слабость, парестезию или ухудшение координации, врач предполагает наличие опухоли спинного мозга.

Локализация опухоли определяется по тем функциям, которые нарушены в организме. Связь болевых ощущений и опухоли подтверждается исключением других заболеваний со схожими симптомами: нарушение кровоснабжения, воспаление мышечной ткани, переломы позвонков и травмы межпозвоночных дисков, инфекции, вызванные вирусами, туберкулез, сифилис, склероз или злокачественная болезнь крови.

Для точного определения локализации опухоли и ее детального рассмотрения применяют метод магнитно-резонансной томографии. Чтобы определить вид опухоли проводят биопсию – изъятие небольшого фрагмента опухоли для исследования.

Лечение опухолей

Лечение опухоли спинного мозга проводят двумя методами: хирургическим и консервативным. Оба метода могут использовать по отдельности или в дополнение друг к другу. Консервативное лечение заключается в применении лучевой терапии. Чтобы уменьшить отек назначают кортикостероиды, которые помогают уменьшить объем тканей спинного мозга и восстановить функцию нервов.

Эффективность лечения зависит от вида опухоли и степени ее влияния на целостность спинного мозга. Некоторые виды опухолей удается полностью ликвидировать. После лечения у 50% пациентов исчезают симптомы заболевания.

Источник

Магнитно-резонансная томография показывает патологические изменения внутренних структур без инвазивных манипуляций. Метод отличается большей информативностью в отношении рыхлых тканей, содержащих значительное количество жидкости. Атомы водорода в молекулах воды реагируют на направленный электромагнитный импульс, обеспечивая устойчивый сигнал. Трабекулярный (от лат. trabeculae – пластинки губчатого вещества) отек на МРТ позвоночника хорошо виден по причине скопления жидкости в тканях костного мозга.

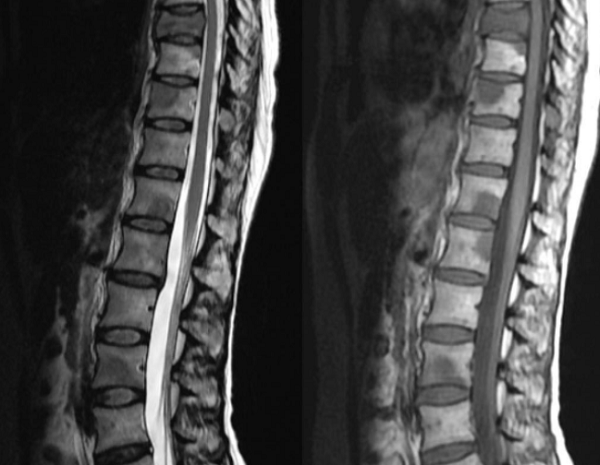

Спондилодисцит поясничного отдела с гипергидратацией (увеличением объема жидкости) губчатого вещества

Датчики томографа фиксируют сигнал, возникающий при резонансе заряженных атомов. Информацию с помощью сложных алгоритмов преобразуют в серию монохромных изображений и транслируют на монитор компьютера. Послойное сканирование осуществляют с шагом от 1 мм, что позволяет визуализировать малейшие изменения вещества в зоне интереса.

В некоторых случаях проводят МРТ с контрастным усилением. Метод предполагает внутривенную инъекцию «окрашивающего» раствора на основе хелатов гадолиния. Препарат не вызывает аллергию и выводится из организма естественным путем.

Что значит отек костного мозга?

Губчатое вещество (трабекулярная ткань) состоит из рыхлых пластинок и перегородок. Промежутки заполнены костным мозгом, который отвечает за кроветворение и формирование иммунных цепочек в организме человека. Отек губчатой ткани сопровождается скоплением экссудата в трабекулярных пластинах. Уровень жидкости может возрасти до 20% (в нормальном состоянии – 10%).

Трабекулярный отек на снимке МРТ позвоночника (пораженный участок выделен красным)

По характеру течения различают три типа гипергидратации костного мозга:

вазогенный – вследствие повышения проницаемости или повреждения стенок капилляров происходит скопление жидкости в межклеточном пространстве;

интерстициальный – под действием экссудата коллагеновые волокна увеличиваются в объеме;

цитотоксический – наблюдается набухание клеток костного мозга (остеоцитов, остеобластов, остеокластов).

На ранних стадиях процесс протекает бессимптомно. При отсутствии лечения патология негативно влияет на состояние и функциональность костного мозга. На фоне развития отека наблюдают прогрессирование аутоиммунных заболеваний (ревматоидный артрит). Нарушение функции кроветворения заключается в уменьшении продуцирования форменных элементов:

эритроцитов;

моноцитов;

лимфоцитов.

При длительном течении процесса у пациента наблюдаются:

носовые кровотечения;

появление синяков и гематом без явной причины;

анемия.

Развитие отека костного мозга приводит к увеличению объема губчатого вещества, тело позвонка набухает. Изменения передаются на соседние ткани, захватывают нервные волокна и субарахноидальное пространство.

Деформация позвонка приводит к стенозу канала и сдавлению спинного мозга. Компрессия провоцирует патологические изменения в области нервных тканей. Отек спинного мозга сопровождается клиническими проявлениями, характер которых зависит от локализации пораженного участка. Чем выше расположен очаг, тем серьезнее последствия патологии. Наиболее выражена симптоматика при поражении шейного отдела позвоночника. В случае неблагоприятного течения процесса возможен летальный исход.

Подозрения на развитие трабекулярного отека позвонков и спинномозгового канала возникают при наличии:

постоянной ноющей боли в спине, усиливающейся при физических нагрузках;

парестезий, паралича верхних и нижних конечностей;

беспричинных нарушений в работе дыхательной, сердечно-сосудистой систем;

болей при мочеиспускании, опорожнении кишечника (при локализации процесса в области копчика);

жалоб на часто возникающие судороги;

нарушений функциональности мочеполовой системы.

Особенностью клинической картины при отеке губчатого вещества позвонка является локализация болевого импульса выше точки поражения. Причина заключается в сдавлении расположенных рядом спинальных корешков измененными тканями.

Перелом тела позвонка и признаки отека костного мозга (указаны стрелками)

Наряду с болевым синдромом компрессия нервных стволов приводит к нарушению работы внутренних органов грудной клетки, брюшной полости и малого таза.

Причины отека костного мозга

Повреждения губчатого вещества чаще возникают вследствие травм спины (падений, ушибов, ранений и пр.). При повреждении тела позвонка возможны:

нарушение целостности костных структур;

разрывы лимфатических и кровеносных сосудов;

выделение жидкого экссудата в область губчатого вещества.

Наблюдающиеся при этом отеки называют первичными. Процесс может распространяться на паравертебральные ткани (мышцы, сухожилия, связки, синовиальные оболочки).

Причинами вторичных отеков костного мозга служат патологические явления в окружающих тканях:

инфекционные заболевания (спондилит, остеомиелит, туберкулез позвоночника);

воспалительные изменения суставных элементов при остеоартрите;

аллергические реакции;

добро- и злокачественные новообразования;

операции на позвоночнике;

эндокринные патологии и заболевания, сопровождающиеся нарушением клеточного метаболизма;

дегенеративно-дистрофические явления (остеохондроз, грыжи, деформирующий артроз и пр.)

Воспалительные процессы костной ткани позвонка усиливают проницаемость капилляров губчатого вещества и сопровождаются активным выделением жидкого экссудата в межклеточное пространство. Опасны заболевания, протекающие с образованием множественных гнойных очагов, которые провоцируют увеличение отечности окружающих структур.

На фоне развития в области позвонка онкологического процесса происходит разрушение трабекул. Наблюдается перифокальный отек, локализованный в зоне костного мозга. Злокачественные образования могут повреждать кровеносные сосуды, увеличивая количество жидкости в губчатом веществе.

Метастазы на снимке МРТ, признаки перифокального отека костного мозга

Дегенеративно-дистрофические патологии приводят к изменению структуры позвонка, снижают трофику тканей и вызывают асептическое воспаление костных и хрящевых элементов. Возможно развитие субарахноидального и трабекулярного отеков.

Гипергидратация костного мозга в большинстве случаев является защитным механизмом при поражении губчатого вещества. Для эффективного лечения патологии необходимо выяснить причину патологии и устранить повреждающий фактор.

Отек костного мозга, что покажет МРТ позвоночника?

Диагностику патологического состояния проводят с помощью инструментальных видов исследования. Одним из наиболее результативных способов является магнитно-резонансная томография позвоночника. Метод визуализирует форму, размеры, расположение морфологических элементов, показывает состояние окружающих тканей.

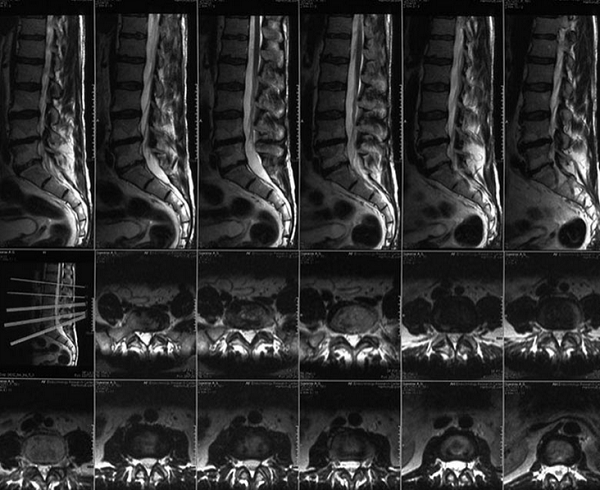

Отек костного мозга на МРТ позвоночника дает гиперинтенсивный сигнал и выглядит как очаг с размытыми контурами. Сканирование позволяет определить этиологию процесса, отражает изменения расположенных рядом структур. На томограммах можно увидеть травматические повреждения костной ткани, признаки воспалительных, онкологических или дегенеративных явлений в области пораженного участка.

При локализации процесса в шейном отделе возможно скопление цереброспинальной жидкости в желудочках головного мозга. Признаки гидроцефалии на МРТ служат поводом для сканирования позвоночного столба.

На томограммах при развитии трабекулярного отека врач увидит деформацию пораженного костного элемента. В случае стеноза спинального канала МРТ визуализирует состояние оболочек и церебрального вещества. Послойные изображения показывают состояние суставных элементов позвоночника и окружающих мягких тканей.

МР-диагностика заболеваний позвоночника (снимки в боковой и поперечной плоскостях)

Магнитно-резонансная томография дает возможность уточнить локализацию и размеры патологического участка. При необходимости врач реконструирует 3D-модель изучаемого отдела. Трехмерное изображение визуализирует взаимное расположение структурных элементов, позволяет определить характер распространения отека.

Клиника «Магнит» осуществляет диагностику заболеваний позвоночника с помощью МРТ. Исследование проводят на закрытом томографе немецкой фирмы Siemens мощностью 1,5 Тл. Благодаря высокой напряженности магнитного поля получают качественные фотографии изучаемой области.

Записаться на сканирование спины можно по телефону +7 (812) 407-32-31 или на сайте клиники.

Источник

Дата публикации 16 апреля 2020Обновлено 26 апреля 2021

Определение болезни. Причины заболевания

Опухоли спинного мозга – это новообразования первичного и вторичного характера в спинном мозге и окружающих его тканях [1].

Первичные (интрамедуллярные) опухоли, как правило, доброкачественные, а вторичные (экстрамедуллярные) – метастатические, т. е. злокачественные [14]. Первичные опухоли растут из клеток спинного мозга, его оболочек или корешков. Вторичные – это метастазы опухолей, возникших в других частях тела, поэтому они всегда злокачественные.

Распространённость

Опухоли спинного мозга чаще выявляются у людей в возрасте 30-50 лет. За год диагноз ставят в 1-1,3 случаях на 100 000 населения[2].

Опухоли спинного мозга составляют 10-15 % опухолей ЦНС. Среди них:

- поражение шейного отдела спинного мозга (19-37 %);

- грудного отдела (27-47 %);

- пояснично-крестцового отдела (23-33 %);

- конского хвоста и терминальной нити (11 %) [3][4].

Более 80 % опухолей спинного мозга развиваются из его оболочек, сосудов, эпидуральной клетчатки и нервных корешков. И только 15-20 % случаев составляют интрамедуллярные опухоли, которые растут внутри ткани спинного мозга.

Факторы риска

Достоверные причины появления опухолей спинного мозга, до сих пор неизвестны. В качестве факторов риска выступают [1][4]:

- генетическая предрасположенность;

- воздействие канцерогенных веществ (нефтепродуктов, красителей);

- лимфома (злокачественая опухоль лимфатической системы);

- болезнь Гиппеля – Ландау (наследственный опухолевый синдром, предполагающий развитие доброкачественных и злокачественных новообразований);

- нейрофиброматоз II типа (генетическое заболевание, при котором образуются множественные доброкачественные опухоли, преимущественно шванномы и менингиомы в ЦНС и по ходу периферических нервов);

- неблагоприятные экологические условия (радиация, химические загрязнения);

- нездоровый образ жизни (алкоголизм, курение, неправильное питание);

- низкий иммунитет;

- регулярный стресс;

- избыточное пребывание на солнце;

- воздействие высоковольтных линий (согласно последним исследованиям, связь между влиянием линий электропередач и развитием опухолей не выявлена [15][18] – Прим. ред.).

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением – это опасно для вашего здоровья!

Симптомы опухоли спинного мозга

Симптомы заболевания:

- Болевой синдром. Самая частая жалоба – это боль. Изначально она возникает на том уровне позвоночника, где образовалась опухоль. На ранней стадии боль бывает разной интенсивности, но без выраженных неврологических расстройств. Поэтому многие пациенты лечатся от других болезней: дегенеративно-дистрофического заболевания позвоночника, остеопороза, рассеянного склероза и обращаются к нейрохирургу с уже развившимся неврологическим дефицитом (сенсорными и моторными нарушениями). Боль усиливается при чихании, кашле, физических нагрузках, наклонах головы и в ночное время [5][6].

- Двигательные нарушения. Следующая по частоте жалоба – мышечная слабость. Обычно появляется через некоторое время после чувствительных симптомов. Также встречаются: атрофия мышц, мышечные подёргивания и внезапное сокращение расслабленной мышцы [7].

- Безболевые чувствительные нарушения. Выпадение поверхностной чувствительности при сохранении глубокой: восприимчивость к боли и температурным колебаниям снижается, но к лёгким прикосновениям остаётся на прежнем уровне [8].

- Расстройства функции сфинктеров. Зачастую урогенитальных, реже – анальных. Распространены задержка или недержание мочи.

- Сколиотическая или другая деформация позвоночника, возникшая из-за болей, двигательных нарушений и деструкции позвонков.

Новообразования спинного мозга нельзя обнаружить по внешним признакам. Визуально можно определить только опухоль позвоночника в позвонках или рядом с ними.

Патогенез опухоли спинного мозга

Появление опухолей вызвано изменениями в генах, которые контролируют работу клеток, особенно их рост и деление. Генетические нарушения могут быть унаследованы от родителей или возникать в течение жизни человека в результате ошибок при делении клеток или из-за повреждения ДНК под воздействием окружающей среды [17].

Доброкачественные и злокачественные образования

Опухоли делятся на доброкачественные и злокачественные. Большинство первичных новообразований, которые развиваются из спинного мозга, его оболочки и/или корешков, – доброкачественные. В отличие от злокачественных опухолей для них не характерна инвазия – способность клеток опухоли отделяться от неё и проникать в окружающие ткани. Как правило, инвазия – это первый этап сложного процесса, приводящего к появлению метастазов. Метастатическая опухоль содержит клетки, подобные клеткам исходной (первичной) опухоли [1]. Когда клетки отрываются от раковой опухоли, они могут перемещаться в другие области тела через кровоток или лимфатическую систему. Оттуда они могут попасть в любой орган или ткань [15].

В спинной мозг чаще метастазируют опухоли молочной железы (21 %), лёгких (19 %), простаты (7,5 %), почек (5 %), желудочно-кишечного тракта (4,5 %) и щитовидной железы (2,5 %) [16].

Скорость роста опухоли зависит от типа ткани и расположения новообразования [1]. Симптомы развиваются быстро, если опухоль злокачественная.

Новообразование со временем увеличивается в размерах и давит на содержимое позвоночного канала. Сильная боль возникает при опухолях в области шейного отдела и конского хвоста. Боль может быть односторонней, когда опухоль развивается на боковой поверхности спинного мозга и вызывает компрессию корешка; двусторонние боли в начале заболевания служат указанием на заднюю локализацию опухоли.

Опухоли задней поверхность спинного мозга вызывают утрату суставно-мышечного чувства и чувствительности к вибрации. Заднебоковая локализация опухоли проявляется болевым корешковым (радикулярным) синдромом, пониженной чувствительностью в этой области с последующим её полным выпадением.

По мере развития опухоли возникают и другие симптомы, которые указывают на сдавление спинного мозга. Синдром половинного поражения спинного мозга проявляется слабостью мышц с непроизвольными сокращениями, выпадением глубокой чувствительности (ощущения массы тела, вибрации, давления), нарушением способности понимать через прикосновения, что пишут или рисуют на коже (графестезия). Кроме того, притупляются болевые, температурные, реже тактильные ощущения в противоположной стороне тела.

Стадия парапареза (снижения мышечной силы) самая длительная, и неврологические симптомы в этом периоде зависят от локализации опухоли. Средняя продолжительность этой стадии – 2-3 года, при новообразованиях конского хвоста – до 10 и более лет [8].

Классификация и стадии развития опухоли спинного мозга

Заболевание классифицируют по следующим признакам:

- расположения опухоли по отношению к спинному мозгу, оболочкам и позвоночнику;

- гистологическое строение (из клеток каких тканей состоит опухоль);

- уровень локализации [1][8].

По происхождению опухоли делятся на две группы:

- первичные – развиваются из спинного мозга, его оболочки и/или корешков.

- вторичные – образуются вне спинного мозга и являются метастазами других опухолей [1].

По локализации [4]:

- интрамедуллярные опухоли – формируются из клеток мозгового вещества и растут внутри спинного мозга;

- экстрамедуллярные опухоли могут быть экстрадуральными (располагаются над твёрдой мозговой оболочкой) и интрадуральными, или субдуральными (локализуются под твёрдой мозговой оболочкой).

По отношению к стороне спинного мозга [3][4]:

- дорсальные (задние);

- дорсолатеральные (заднебоковые);

- латеральные (боковые);

- вентральные (передние).

- вентролатеральные (переднебоковые).

По топографической локализации [8]:

- шейного отдела;

- грудного отдела;

- поясничного отдела;

- крестцового отдела.

По гистологической характеристике [1][8]:

- менингиома (из клеток оболочек головного и спинного мозга);

- невринома (из клеток, образующих миелиновую оболочку нервов);

- эпендимома (из клеток центрального канала спинного мозга);

- астроцитома (из вспомогательных клеток нервной ткани);

- олигодендроглиомы (из олигодендроцитов – клеток нейроглии);

- ганглиоглиома (из нейрональных клеток и глии);

- гемангиобластома (из капиллярных каналов);

- дермоид (из клеток соединительной ткани и эпителия);

- эпидермоид (из клеток кожи);

- медуллобластомы (из эмбриональных клеток);

- тератома (из гоноцитов – первичных половых клеток);

- гемангиома (из эндотелиальных клеток);

- глиобластома (из вспомогательных глиальных клеток);

- липома (из жировых клеток);

- субэпендимома (клетки эпителиальной мембраны, выстилающей центральный канал спинного мозга);

- метастазы (лимфома, саркома, рак лёгкого, предстательной железы, почек, меланома).

Cтадии развития заболевания представлены в таблице [8]:

| Стадии развития заболевания | Проявления |

|---|---|

| 1. Радикулярная | 1. Слабая по интенсивности боль в области спины. Пациент может 10-15 лет не обращается к нейрохирургу или неврологу, так как не подозревает о проблеме. |

| 2. Броун-Секаровская | 1. Спастический парез со стороны опухоли. 2. Выпадение глубокой чувствительности (чувства массы тела, давления и вибрации, мышечно-суставные расстройства). 3. Нарушение графестезии. 4. Притупление болевого, температурного и реже тактильного восприятия с противоположной стороны тела. |

| 3. Парапарез или паралич | 1. Функциональные нарушения вегетативной системы, органов таза. 2. Выраженные сенсомоторные расстройства. 3. Паралич конечностей – как временный, так и постоянный. 4. Если опухоль злокачественная, то паралич наступает в течение 3-4 месяцев. Длительность жизни составляет полгода-год. |

Осложнения опухоли спинного мозга

Заболевание может приводить к следующим осложнениям[1][2]:

- нарушение движений, парезы и параличи;

- парез кишечника (снижение моторной функции кишечника);

- инвалидность из-за потери трудоспособности;

- недержание или задержка кала или мочи;

- нарушения чувствительности;

- сильная боль, которую не удаётся устранить;

- малигнизация (приобретение клетками свойств злокачественной опухоли);

- венозные тромбоэмболические осложнения из-за снижения мышечной силы и нехватки двигательной активности;

- воспалительные осложнения (пневмония, инфекции мочеполовой системы и другие);

- трофические расстройства (пролежни);

- сепсис;

- переломы позвонков (метастазы могут прорастать в тела позвонков и приводить к переломам).

Сирингомиелический синдром при опухоли

Сирингомиелией называют образование полостей в спинном мозге, наполненных жидкостью. Они могут возникать как осложнение опухолей – примерно в 30 % случаев новообразования спинного мозга приводят к их появлению [19].

Полости сдавливают спинной мозг, при этом сначала поражаются нервные волокна, несущие в мозг информацию о температуре и боли. Затем повреждаются волокна, передающие сигналы из мозга к мышцам. В результате пациенты становятся менее чувствительны к температуре и боли, их руки и ноги слабеют.

Диагностика опухоли спинного мозга

Когда следует обращаться к врачу

К доктору нужно обратиться при появлении первых симптомов: боли в спине, мышечной слабости и нарушении чувствительности.

Обследование и постановка диагноза

Диагностика опухоли спинного мозга проходит в несколько этапов:

1. Сбор анамнеза и жалоб. Уточняется начало развития заболевания, наличие болевого синдрома и неврологического дефицита, сроков его возникновения. Оценивают влияние клинических проявлений на качество жизни больного. Подробно собирается информация о сопутствующих патологиях [1].

2. Неврологическое исследование. Проверяется чувствительность частей тела, рефлексы, уровень мышечной силы. Оценивают неврологические нарушения и общее состояние по следующим шкалам: ASIA, Frankel, Klekamp – Samii, Brice, MacKissock, EGOS и Karnofsky [9][10].

3. Магнитно-резонансная томография (МРТ) с контрастным усилением. На данный момент это основной метод диагностики новообразований спинного мозга. МРТ позволяет визуализировать весь спинной мозг и позвоночник и определить локализацию опухоли. Накопление контрастного вещества определяет не только распространение, но и гистологическую структуру опухоли [5][6].

4. КТ-миелография. Применяют для выявления границ опухоли. Метод заключается в контрастировании субарахноидального пространства (полости со спинномозговой жидкостью между мягкой и паутинной оболочками спинного мозга) водорастворимыми веществами. В комбинации с МРТ или КТ позволяет значительно улучшить диагностику опухолей спинного мозга, особенно в окружающих его тканях.

5. Диффузионно-взвешенная МРТ. Позволяет оценить состояние опухолевой ткани путём мониторинга движения свободных молекул воды на клеточном уровне [5][6][10].

6. Диффузионно-тензорная МРТ. Это разновидность диффузионно-взвешенной МРТ, которая позволяет визуализировать проводящие пути спинного мозга [11][12].

7. Сцинтиграфия. В организм вводят радиоактивные изотопы и по излучению от них получают двумерное изображение. Методом определяют распространение опухоли и количество метастатических очагов [9].

8. Прямая ангиография. Рентгенологическая методика с введением контрастного вещества. Показана в редких случаях, в основном при подозрении на артериовенозную мальформацию спинного мозга [1].

Дифференциальную диагностику проводят с рассеянным склерозом, спинальным лептоменингитом, миелитом, миелопатией, сирингомиелией, нейросифилисом, спинальным инсультом [3].

Лечение опухоли спинного мозга

Диагноз “опухоль спинного мозга” зачастую предполагает нейрохирургическое вмешательство. Если пациент находится в тяжёлом соматическом, то хирургическое лечение противопоказано.

Операция

Она состоит двух этапов:

- доступ;

- удаление опухоли.

Нейрохирург, оперируя опухоль, стремится провести декомпрессию (устранить сдавление) спинного мозга, полностью удалить новообразование и, по возможности, избежать развития нового неврологического дефицита. Основные цели оперативного лечения:

- повысить уровень качества жизни;

- устранить болевой синдром;

- уменьшить неврологические симптомы;

- сократить период стационарного лечения.

За последние два десятилетия с развитием микронейрохирургической техники, интраоперационной нейровизуализации и нейронавигации хирургическое лечение опухолей спинного мозга стало значительно эффективнее [7][13]. Нейрофизиологический мониторинг при удалении опухоли позволяет наблюдать за областями проводящих путей. Интраоперационное ультразвуковое сканирование даёт возможность проводить вскрытие твёрдой мозговой оболочки точно над опухолью. Ультразвуковая интраоперационная визуализация помогает спланировать вскрытие твёрдой мозговой оболочки и уточнить доступ в зависимости от расположения опухоли и её размера [7][10].

Интраоперационная мультиспиральная КТ позволяет чётко определить уровень расположения опухоли, уменьшить объём рассечения мягких тканей и костной резекции и снизить риск осложнений. Применение интраоперационного КТ и навигационной системы обеспечивает снижение лучевой нагрузки на медицинский персонал и пациента [13].

Лучевая терапия и химиотерапия

При злокачественных опухолях кроме хирургического лечения больному назначают лучевую терапию и химиотерапию. Влияние химиотерапии на прогноз и результаты лечения на сегодняшний день не доказаны. Лучевую терапию проводят в том числе с помощью стереотаксической радиотерапии – высокоточной лучевой терапии. [9]. В этом случае лечение проводят нейрохирурги вместе с онкологами. При некоторых метастатических опухолях прибегают к гормональной терапии.

На настоящий момент лучевую терапию при опухолях спинного мозга не рассматривают в качестве первичного лечебного воздействия из-за её низкой продуктивности.

Стереотаксическая радиотерапия. Этот способ считается лучшим из всех известных медицине на сегодняшний день. Радиотерапию назначают пациентам, опухоли которых неоперабельны. Суть лечения в том, чтобы целенаправленным потоком гамма-излучения вызвать разрушение опухоли, не затрагивая при этом здоровые клетки.

Прогноз. Профилактика

Прогноз зависит от возраста пациента, уровня неврологического дефицита, размеров опухоли, степени повреждения спинного мозга и разрушения позвоночника [1][8]. При своевременном удалении экстрамедуллярной опухоли возможно полное выздоровление. При интра