Развитию отека клетки при повреждении способствуют

Внутриклеточный отек. Внеклеточный отек

Отеки связаны с присутствием избыточного количества жидкости в тканях. В большинстве случаев развитие отеков связано с внеклеточной жидкостью, однако в данный процесс может вовлекаться и внутриклеточная жидкость.

Внутриклеточный отек

Развитию внутриклеточного отека способствуют две причины: (1) угнетение обменных процессов в тканях; (2) ухудшение питания клеток. Например, при уменьшении кровоснабжения тканей доставка кислорода и питательных веществ к тканям снижается. Если кровоток станет настолько мал для поддержания обменных процессов на должном уровне, произойдет угнетение ионных насосов клеточной мембраны. Утечка ионов натрия из внешней среды внутрь клеток, компенсируемая до этого момента насосами, приводит к повышению концентрации натрия и движению воды в клетку.

Иногда осмос приводит к увеличению объема тканей: например, в ишемизированной нижней конечности объем тканей возрастает в 2 или 3 раза, что обычно является предвестником гибели клеток. Внутриклеточный отек может также встречаться и в воспаленных тканях. Воспаление обычно оказывает непосредственное влияние на мембраны клеток, увеличивая проницаемость для натрия, других ионов, а затем и воды, проникающей в клетку вследствие осмоса.

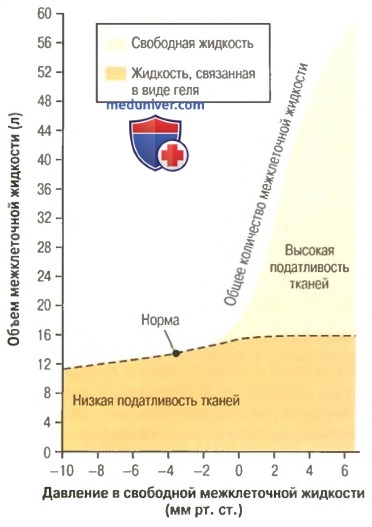

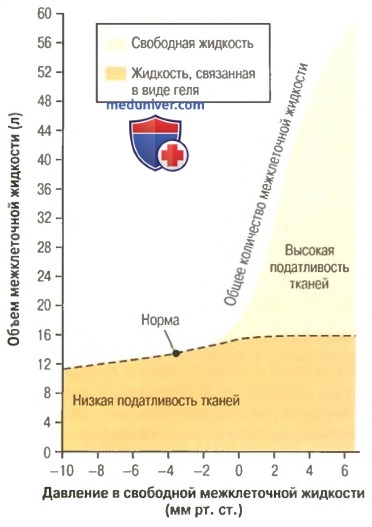

Соотношения между уровнем гидростатического давления межклеточной жидкости и ее объемом, включая общий объем, свободную и связанную в виде геля жидкость. Данные представлены для относительно рыхлых тканей (например, подкожной клетчатки). Отметим, что накопление большого количества свободной жидкости происходит в случае, когда давление в тканях становится выше атмосферного

Внеклеточный отек

Накопление жидкости во внеклеточном пространстве приводит к внеклеточному отеку. Различают две основные причины его развития: (1) избыточная утечка жидкости из плазмы в пространство, окружающее капилляры; (2) неспособность лимфатических сосудов обеспечивать возврат жидкости из межклеточного пространства в кровь. Наиболее частой причиной накопления жидкости в межклеточном пространстве является избыточная фильтрация в капиллярах.

а) Факторы, способные приводить к усилению фильтрации. Чтобы понять причины, вследствие которых происходит усиление фильтрации в капиллярах, полезно вернуться к предыдущим статьям на сайте (просим вас пользоваться формой поиска выше), где разъясняются основы процесса фильтрации.

Фильтрация может быть математически представлена формулой: Фильтрация = Кф х (Pk-Pмж-По+ПМж),

где Кф — коэффициент фильтрации в капилляре (зависит от проницаемости и площади поверхности капилляров), Рк — гидростатическое давление в капилляре, Рмж — гидростатическое давление в межклеточной жидкости, По — онкотическое давление белков плазмы крови, Пмж — онкотическое давление белков в межклеточной жидкости.

Из формулы следует, что фильтрация может возрастать вследствие любой из следующих причин:

• увеличения коэффициента фильтрации в капилляре;

• возрастания гидростатического давления в капилляре;

• снижения онкотического давления белков плазмы крови.

б) Нарушение лимфооттока приводит к отеку. При блокаде лимфооттока отек может быть значительным, поскольку белки плазмы, попадающие в межклеточную жидкость, не могут ее покинуть. Увеличение концентрации белка приводит к возрастанию онкотического давления в межклеточной жидкости, что ведет к еще большему извлечению жидкости из капилляров.

Нарушения лимфооттока могут быть очень тяжелыми при паразитарном поражении лимфоузлов круглым червем филярией. Блокада лимфатических сосудов встречается при определенных злокачественных новообразованиях, после удаления или в результате закрытия просвета лимфатических сосудов. Например, во время радикальной операции по поводу опухоли молочной железы удаляют большее количество лимфатической ткани: нарушение оттока жидкости от грудной клетки и верхней конечности приводит к отеку и увеличению объема межклеточного пространства данной области. Обычно такое нарушение носит временный характер, поскольку лимфатические сосуды в небольшом количестве образуются вновь.

– Также рекомендуем “Причины внеклеточных отеков. Факторы приводящие к отекам”

Оглавление темы “Обмен жидкостей в организме”:

1. Регуляция обмена жидкости. Осмос и осмотическое давление

2. Соотношение между осмотическим давлением и осмолярностью. Осмолярность жидких сред организма

3. Поддержание осмотического равновесия. Осмотическое равновесие сред организма

4. Объем и осмолярность сред организма при патологии. Эффекты вливания хлорида натрия

5. Эффекты раствора глюкозы. Гипонатриемия и гипернатриемия

6. Внутриклеточный отек. Внеклеточный отек

7. Причины внеклеточных отеков. Факторы приводящие к отекам

8. Механизмы предотвращающие отеки. Предотвращение накопления жидкости в межклеточном пространстве

9. Функции протеогликанов в профилактике отеков. Лимфоотток

10. Жидкости полостей организма. Ключевые функции почек

Источник

ОБЩАЯ

ПАТОЛОГИЯ КЛЕТКИ

1.

Признаками повреждения клеток могут

служить:

1.

Повышение уровня лактата в плазме крови

2.

Повышение уровня кальция в цитоплазме

3.

Повышение уровня натрия в плазме крови

4.

Появление внутриклеточных ферментов

в плазме крови

5.

Повышение уровня калия в плазме крови

2. Отеку

клетки при повреждении способствуют:

1.

Повышение концентрации внутриклеточного

натрия

2.

Повышение концентрации внутриклеточного

калия

3.

Повышение проницаемости цитоплазматической

мембраны для ионов

4.

Угнетение анаэробного гликолиза

5.

Снижение гидрофильности цитоплазмы

3. При

повреждении клетки в ее цитоплазме

повышается содержание:

1.

Калия

2.

Кальция

3.

Свободных радикалов

4.

АТФ

5.

Гидролитических ферментов

4.

Неспецифическими проявлениями повреждения

клетки являются:

1.

Повреждение генома

2.

Ацидоз

3.

Алкалоз

4.

Накопление в клетке натрия

5.

Активация лизосомальных ферментов

5. Буферная

система клетки препятствует изменению

в цитоплазме

1.

Концентрации протонов

2.

Концентрации глюкозы

3.

Концентрации перекисей

4.

Концентрации калия и натрия

5.

Концентрации триглицеридов

6. К

антиоксидантным системам относятся:

1.

Супероксидный анион радикал

2.

Супероксиддисмутаза и каталаза

3.

Гидроксильный радикал

4.

-токоферол

5.

Фосфолипиды

7.

Активация фосфолипазы в клетке при

повреждении происходит под влиянием:

1.

Снижения чувствительности рецепторов

клетки к тиреокальцитонину

2.

Снижения интенсивности свободнорадикального

окисления

3.

Увеличения концентрации ионов Са в

цитоплазме

4.

Увеличения концентрации ионов К в

цитоплазме

5.

Увеличения синтеза биогенных аминов в

клетке

8. Укажите

механизмы повреждения клеточных мембран:

1.

Интенсификация свободнорадикальных и

липоперекисных реакций

2.

Выход лизосомальных гидролаз в цитоплазму

3.

Активация транспорта глюкозы в клетку

4.

Осмотическая гипергидратация клетки

и ее структур

5.

Адсорбция белков на цитолемме

9. Укажите

неферментные факторы антиоксидантной

защиты клеток:

1.

Витамин К

2.

Глюкуронидаза

3.

Витамин А

4.

Витамин С

5.

Витамин Е

10. Укажите

вещества, обладающие свойствами

антиоксидантов

1.

Токоферолы

2.

Каталазы

3.

Миелопероксидаза

4.

Глютатионредуктаза

5.

Щелочная фосфатаза

11.

Укажите, какие из перечисленных изменений

метаболизма клетки сопровождаются

быстроразвивающимися нарушениями

барьерных свойств цитоплазматических

мембран

1.

Активация гликолиза

2.

Активация фосфолипаз

3.

Угнетение синтеза белка

4.

Активация перекисного окисления липидов

5.

Активация аденилатциклазы

12.

Укажите, какие механизмы лежат в основе

реперфузионных повреждений клетки?

1.

Активация перекисного окисления липидов

2.

Активация ферментов синтеза и транспорта

АТФ

3.

Накопление ионов калия

4.

Накопление в повреждщенных клетках

активных форм кислорода

5.

Увеличение активности фосфолипаз

13. Апоптоз

проявляется:

1.

Уменьшением объема клетки

2.

Увеличением объема клетки

3.

Конденсацией и фрагментацией хроматина

4.

Увеличением трансмембранного потенциала

5.

Уплотнением цитоплазматических мембран

без выхода содержимого

14. К

свободным радикалам относятся:

1.

Супероксид

2.

Липиды

3.

Гидроксил

4.

Оксид азота

5.

Альфа-токоферол

15.

Маркерами оксидантного повреждения

мембран клеток являются:

1.

Глюкоза и галактоза

2.

Малоновый диальдегид

3.

Супероксиддисмутаза

4.

Бета-каротин

5.

Витамин C

16. К

защитным механизмам клеток при повреждении

относятся:

1.

Антиоксидантные системы

2.

Система комплемента

3.

Кининовая система

4.

Гипертрофия

5.

Гиперплазия

17.

Укажите показатели повреждения клетки:

а)

увеличение рН в клетке

б)

снижение мембранного потенциала

в)

увеличение внеклеточной концентрации

ионов калия

г)

увеличение внутриклеточной концентрации

ионов калия

д)

увеличение внутриклеточной концентрации

ионов кальция

е)

уменьшение внутриклеточной концентрации

ионов кальция

18.

Выберите из перечисленного механизмы

повреждения клетки:

а)

повышение сопряженности окислительного

фосфорилирования;

б)

повышение активности ферментов системы

репарации ДНК;

в)

усиление свободнорадикального окисления

липидов;

г)

выход лизосомальных ферментов в

гиалоплазму;

д)

экспрессия онкогена.

19.

Укажите, чем сопровождается увеличение

содержания свободного ионизированного

кальция в клетке

а)

активацией фосфолипазы А2;

б)

инактивацией фосфолипазы С;

в)

активацией перекисного окисления

липидов;

г)

гиперполяризацией цитоплазматической

мембраны;

д)

увеличением выхода К+ из клетки;

е)

гипергидратацией клетки.

20.

Укажите признаки, характерные для

апоптоза клеток:

а)

хаотичные разрывы ДНК;

б)

расщепление ДНК в строго определенных

участках;

в)

высвобождение и активация лизосомальных

ферментов;

г)

формирование вакуолей, содержащих

фрагменты ядра и органеллы;

д)

гипергидратация клеток.

21.

Укажите последствия выраженного ацидоза

при ишемическом повреждении кардиомиоцитов:

а)

↓Са++-транспортирующей функции

саркоплазматического ретикулума;

б)

активация Nа+/К+-АТФазы;

в)

инактивация лизосомальных протеаз и

фосфолипаз;

г)

активация перекисного окисления липидов;

д)

снижение сократительной функции

миофибрилл;

е)

активация ферментов креатининкиназной

системы.

22.

В основе ишемического повреждения

клеток лежат все нижеперечисленные

механизмы, кроме:

1)

увеличение активности Са++АТФазы;

2)

уменьшение активности Na+/K+АТФазы;

3)

увеличение в клетке ионов Са++;

4)

активация ПОЛ;

5)

высвобождение лизосомальных протеаз

23.

Повреждение клетки может возникать

вследствие изменения ее генетической

программы при:

а)

экспрессии патологических генов

б)

репрессии нормальных генов

в)

транслокации генов

г)

изменении структуры генов

д)

экспрессии генов главного комплекса

гистосовместимости

24.

Измерения внутриклеточной концентрации

ионов натрия и калия в двух соседних

миокардиальных клетках дали следующие

результаты: клетка А: K+ -100 мМ, Na+ – 40 мМ,

клетка

Б: К+-155 мМ, Na+ -12 мМ. Признаки отека

обнаруживаются…

а)

в клетке А

б)

в клетке Б

25.

Укажите причины гипергидратации клетки

при повреждении:

а)

уменьшение активности Na+/К+ АТФазы

б)

уменьшение активности гликогенсинтетазы

в)

увеличение активности фосфофруктокиназы

г)

увеличение внутриклеточного осмотического

давления

д)

уменьшение активности фосфолипазы С

е)

интенсификация перекисного окисления

липидов

26.

Могут ли ионы кальция влиять на процессы

перекисного окисления липидов?

а)

да

б)

нет

27.

К механизмам повреждения клеточных

мембран относятся все нижеперечисленные,

кроме:

а)

интенсификация свободнорадикальных и

липопероксидных реакций

б)

выход лизосомных гидролаз в гиалоплазму

в)

активация мембранных и внутриклеточных

фосфолипаз

г)

активация транспорта глюкозы в клетку

д)

осмотическая гипергидратация клетки

и субклеточных структур

е)

адсорбция белков на цитолемме

28.

Укажите интрацеллюлярные адаптивные

механизмы при повреждении клетки:

а)

активация гликолиза

б)

усиление транспорта ионов кальция в

клетку

в)

активация буферных систем гиалоплазмы

г)

активация факторов антиоксидантной

защиты

д)

выход лизосомальных ферментов в

гиалоплазму и активациях их

е)

активация ДНК-полимераз и лигаз

29.

Укажите, чем сопровождается увеличение

содержания свободного ионизированного

кальция в клетке

а)

увеличением выхода ионов калия из клетки

б)

инактивацией протеаз

в)

гипергидратацией клетки

г)

активацией перекисного оксления липидов

30.

Прямыми последствиями снижения рН в

поврежденной клетке являются:

а)

инактивация лизосомальных протеаз

б)

активация лизосомальных фосфолипаз и

протеаз

в)

снижение синтеза ДНК

г)

повышение проницаемости лизосомальных

мембран

д)

активация гликолиза

е)

изменение конформационных свойств

мембранных белков

Соседние файлы в папке комплект тестов

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

В условиях современного мира, когда человеку постоянно приходится сталкиваться с негативным воздействием огромного количества агрессивных факторов внешней среды (плохая экология, несбалансированное питание, постоянные стрессы, нездоровый образ жизни и т.д.), риск развития оксидативного стресса крайне велик.

Тем не менее, у большинства людей нет четкого представления, что это такое, чем конкретно опасны свободные радикалы, а главное – как уберечь клетки организма от их негативного воздействия.

Окислительные процессы в организме

Окислительным стрессом (оксидативным стрессом) называется процесс повреждения клетки в результате окисления.

В процессе жизнедеятельности любого организма в клетках и межклеточном пространстве происходит один из самых универсальных процессов – образование свободных радикалов. Они составляют особый класс химических веществ, различных по своему атомарному составу, но характеризующихся наличием в молекуле непарного электрона. Свободные радикалы – это вещества, являющиеся непременными спутниками кислорода и обладающие высокой химической активностью.

Их действие специалисты рассматривают как звено в метаболизме клетки, необходимое при иммунных реакциях, окислительном фосфорилировании (получении энергии в виде АТФ при клеточном дыхании), биосинтезе простагландинов и нуклеиновых кислот. У человека же оксидативный стресс является основной причиной либо важной составляющей многих серьезных заболеваний, таких как атеросклероз, гипертензия, диабет. Но самое серьезное влияние оксидативного стресса на организм – его непосредственное участие в процессе старения организма.

Однако в некоторых случаях оксидативный стресс совершенно необходим человеку как защитный механизм, так как иммунная система организма «использует» оксидативный стресс для борьбы с патогенами (факторами внешней среды, способными вызвать повреждение каких-либо систем организма или развитие заболеваний).

Как образуются свободные радикалы

Свободные радикалы представляют собой активные неустойчивые частицы, образующиеся в ходе процессов естественного метаболизма клеток. Их образованию способствуют многие процессы, сопровождающие жизнедеятельность организма: стрессы, экзогенные и эндогенные интоксикации, влияние техногенных загрязнений окружающей среды и излучения. Легкость образования свободных радикалов связана с уникальными свойствами молекул кислорода. В химических соединениях атомы кислорода двухвалентны (иллюстрацией этого является молекула воды). Однако в молекуле кислорода оба атома соединены только одинарной связью, а остающийся на каждом атоме кислорода один электрон свободен. И когда их валентности направлены в разные стороны, образуется очень опасный для биологических субстанций нестабильный токсичный кислород.

Опасность оксидативного стресса

По данным некоторых авторов, деятельность свободных радикалов способствует появлению и развитию более 100 различных заболеваний. Патологическое действие свободных радикалов связано, прежде всего, с их влиянием на клеточные мембраны.

Это приводит к тому, что начинается разрушительная цепная реакция, которая губительно действует на живые клетки. В результате организм начинает преждевременно СТАРЕТЬ, начинаются патологические изменения, которые могут стать причиной рака, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ослабления зрения, памяти. Ученые предполагают, что начальной стадией многих заболеваний – от простого кашля до онкозаболевания – является именно большое количество свободных радикалов в организме.

Мишени свободных радикалов – клетки, их составляющие или даже целые органы. Так, чаще всего воздействию свободных радикалов подвергается ДНК-кислота, обеспечивающая хранение и передачу генетической программы. Подсчитано, что ДНК подвергается их нападению до 10 000 раз в день. С повреждением структур ДНК свободными радикалами связывают в настоящее время такие болезни, как рак, артрозы, инфаркт, ослабление иммунной системы.

Изменения молекул мембран клеток, вызванные атакой свободных радикалов, оказывают разрушительное воздействие на сердечно-сосудистую систему: компоненты крови становятся «липкими», стенки сосудов пропитываются липидами и холестерином, в результате возникают тромбоз, атеросклероз и другие заболевания.

Особо чувствителен к гиперпродукции свободных радикалов и окислительному стрессу головной мозг, так как в нем содержится множество ненасыщенных жирных кислот, таких как, например, лецитин. При их окислении в мозгу повышается уровень липофусцина. Это один из пигментов изнашивания, избыток которого ускоряет процесс старения.

В отличие от других органов легкие непосредственно подвергаются действию кислорода – инициатора окисления, а также оксидантов, содержащихся в загрязненном воздухе (озона, диоксидов азота, серы и т.д.). Ткань легких содержит в избытке ненасыщенные жирные кислоты, которые оказываются жертвами свободных радикалов. На легкие также прямо воздействуют оксиданты, образующиеся при курении. Также экспериментально доказано, что свободные радикалы могут являться факторами, провоцирующими развитие сахарного диабета и вызывающими его осложнения. Обычно здоровый организм сам справляется со свободными радикалами, однако неблагоприятные внешние факторы приводят к ситуации, когда ему необходима поддержка.

Как защитить организм

Наряду со свободнорадикальным окислением в процессе функционирования биологических объектов из групп радикалов вырабатываются вещества, обладающие антиоксидантным действием, которые называют стабильными радикалами. Они не способны нанести урон клеточным мембранам.

Такие химические соединения называются антиоксидантами, так как механизм их действия основан на торможении свободнорадикальных процессов в тканях организма. В отличие от нестабильных свободных радикалов, оказывающих повреждающее действие на клетки, антиоксиданты тормозят развитие деструктивных процессов.

В настоящее время биологические и химически синтезированные аниоксиданты подразделяются на жирорастворимые (самый известный – токоферол) и водорастворимые (наиболее распространенный – глутатион).

Полезная пища для защиты организма от свободных радикалов

В борьбе со свободными радикалами принимают участие не только антиоксидантные вещества, вырабатываемые организмом, но и антиоксиданты, поступающие с пищей. К антиоксидантам относятся также минеральные вещества (соединения селена, магния, меди), некоторые аминокислоты и растительные полифенолы (флавоноиды). А самыми сильными антиоксидантными свойствами обладают флавоноиды и антоцианы – вещества, содержащиеся в растениях, и определяющие их окраску. Поэтому в продуктах растительного происхождения антиоксидантов больше всего, особенно в кисло-сладких и кислых фруктах и овощах красного, оранжевого, синего и черного цвета. В желтых, ярко-зеленых и темно-зеленых растениях антиоксидантов тоже много, и есть даже список наиболее богатых ими растительных продуктов, хотя мнения ученых по этому поводу могут быть различными.

В один из таких списков попали фасоль – пестрая, черная и красная. Особенно ценятся мелкая фасоль, дикая и садовая, смородина, черная и красная, малина, клюква, клубника, слива и чернослив, черешня, сухофрукты и орехи, некоторые сорта яблок, артишок. Из орехов лучшими антиоксидантами считаются миндаль, грецкие орехи, фундук, фисташки и пекан.

Интересный факт: обычно считается, что при тепловой обработке продукты теряют свои полезные свойства, тем не менее, в вареном артишоке антиоксидантов становится на порядок больше, чем в сыром. Содержание антиоксидантов в продуктах может сильно отличаться, и ученые пока не могут сказать, чем это обусловлено, да и исследования проводились далеко не во всех областях. Например, мелкую фасоль считают самой полезной, но многие виды фасоли остаются пока неизученными. Лесные ягоды тоже исследованы не все, но одно можно сказать наверняка: чем ярче и насыщеннее цвет продукта, тем богаче он антиоксидантами. Ярко-желтая кукуруза содержит лютеин, оранжевые овощи и фрукты – каротин, ярко-красные помидоры – ликопин, темно-синие и черные ягоды богаты антоцианами.

Антиоксиданты в соках

В свежевыжатых соках ягод и фруктов антиоксидантов очень много: в гранатовом, виноградном, соке цитрусовых; антиоксиданты содержатся также в белом слое под их кожурой. Почти столько же антиоксидантов в яблочном соке и соке черноплодной рябины, вишни, и многих ягод и плодов, выращиваемых по всей России.

К продуктам, богатым антиоксидантами, относится и чай: зеленый, красный, черный и другие его виды. Содержание антиоксидантов, однако, зависит от технологии приготовления чая и от того, как он выращивался.

Источник