Принципы патогенетической терапии отека легких

- Авторы

- Файлы

- Литература

- English

Чеснокова Н.П.

1

Понукалина Е.В.

1

Полутова Н.В.

1

Брилль Г.Е.

1

Кудин Г.Б.

1

1 Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского

1. Гриппи М.А. Патофизиология легких. – М.: БИНОМ, 2015. – 304 с.

2. Дедов И.И. Эндокринология: учебник / И.И. Дедов, Г.А. Мельниченко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 752 с.

3. Зайчик А.Ш. Патофизиология: в 3 томах. Том 1. Общая патофизиология (с основами иммунологии): учеб. / А.Ш. Зайчик, Л.П. Чурилов. – 4-е изд. – СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2008. – 656 с.

4. Зайчик А.Ш. Патологическая физиология. Том 2. Патохимия: учеб. / А.Ш. Зайчик, Л.П. Чурилов. – 3-е изд. – СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2007. – 688 с.

5. Кэттайл В.М. Патофизиология эндокринной системы: учеб. / В.М. Кэттайл, Р.А. Арки. – СПб. – М.: «Невский Диалект» – «Изд-во БИНОМ», 2001. – 336 с.

6. Литвицкий П.Ф. Патофизиология: учеб. – 5-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 496 с.

7. Патологическая физиология: учеб. / под общ. ред. В.В. Моррисона, Н.П. Чесноковой. – 4-е изд. – Саратов: Изд-во Сарат. гос. мед. ун-та, 2009. – 679 с.

8. Серов В.Н. Гинекологическая эндокринология / В.Н. Серов, В.Н. Прилепская, Т.В. Овсянникова. – 5-е изд. – М.: МЕДпресс-информ, 2015. – 512 с.

9. Физиология человека / под ред. акад. РАМН Б.И. Ткаченко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 496 с.

10. Нормальная физиология / под ред. В.М. Смирнова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: «Академия», 2010. – 480 с.

11. Физиология человека / под ред. В.Ф. Киричука. – Саратов, 2009. – 343 с.

1

1

1

1

1

1

Abstract:

Keywords:

Отек легких. Отек легких – патологическое состояние полиэтиологической природы, характеризующееся усиленной транссудацией жидкости из сосудов микроциркуляторного русла легких в интерстициальную ткань или альвеолы.

В 23% наблюдений отек легких возникает при сердечно-сосудистой недостаточности, а также при эмболии сосудов малого круга кровообращения. Отек легких может быть осложнением тяжелых инфекций и интоксикаций (корь, скарлатина, брюшной тиф, чума), обструкции воздухоносных путей, почечной и печеночной недостаточности.

В этиологии отека легких немалое место занимает ингаляционное воздействие промышленных ядов, раздражающих газов: хлора, метана, фосгена, фреона, паров аммиака, синильной, уксусной, масляной и минеральных кислот.

Отек легких нередко возникает при передозировке ряда лекарственных соединений: наркотиков, снотворных, препаратов, угнетающих сократительную функцию миокарда, холинолитиков, стимуляторов α-адренорецепторов.

Причиной развития отека легких могут быть блокаторы β-адренергических рецепторов, антихолинэстеразные средства.

Отек легких может возникать при анафилактическом шоке, быстром выведении асцитической жидкости.

Инициировать развитие отека легких могут препараты, задерживающие воду в организме (кортикостероиды, салицилаты, адреналин, производные пирозалона).

Действие вышеуказанных этиологических факторов приводит к инициации следующих разновидностей отека легких: мембранозного, гемодинамического, онкотического, лимфодинамического.

1. Мембранозный отек связан с деструкцией альвеолярно-капиллярной мембраны, повышением ее проницаемости под влиянием медиаторов воспаления и аллергии (гистамина, лейкотриенов, кининов, лизосомальных гидролаз, простагландинов, активных форм кислорода).

Повышение проницаемости альвеолярно-капиллярной мембраны возникает при тяжелых формах системной гипоксии, местных расстройствах кровообращения в легких в случаях тромбоза, эмболии, кровоизлияний, когда снижается продукция сурфактанта, а также при ирритантном воздействии токсических раздражающих веществ.

Через поврежденный эндотелий и базальную мембрану легочных сосудов перемещаются вода, электролиты, белки плазмы, форменные элементы крови в интерстиций легочной ткани.

2. Гемодинамический отек возникает при повышении гидродинамического давления в легочных капиллярах.

Прежде всего, необходимо остановиться на гемодинамических особенностях в системе малого круга кровообращения по сравнению с таковыми в большом кругу кровообращения.

Так, гидродинамическое давление в артериальном колене капилляров различных внутренних органов и тканях большого круга кровообращения в норме составляет 40 гПа (32 мм рт. ст.), а в легочных капиллярах – 3-14 гПА (2-11 мм рт. ст.). Таким образом, даже незначительное возрастание гидродинамического давления в сосудах легких приводит к усилению транссудации и является риском развития отека легких. Как известно, возрастание гидродинамического давления в легких может быть связано с увеличением притока крови, затруднением оттока или возрастанием внутрисосудистого сопротивления в легких.

В связи с этим легочная гипертензия может иметь гиперкинентическое (гипердинамическое), застойное или вазогенное происхождение.

В большинстве случаев в возрастании гидростатического давления играют роль все три механизма, включающиеся последовательно или одновременно.

Отек легких гипердинамического генеза развивается нередко в результате избыточной гемотрансфузии или внутривенного введения безбелковых соединений.

Перегрузка жидкостью обусловливает не только возрастание гидродинамического давления в легочных капиллярах, но и снижение коллоидно-осмотического давления в крови. Отек легких формируется при незначительном возрастании гидродинамического давления на 13-16 гПА (10-12 мм рт. ст.).

3. Онкотический отек связан с развитием гипопротеинемии. Как известно, основной силой, удерживающей жидкость в легочных капиллярах, является коллоидно-осмотическое давление крови. При уменьшении концентрации белков в крови на 47-50% развивается отек.

Следует отметить, что около 80% воды задерживается в сосудистом русле альбуминами, и уменьшение их содержания даже при стабильно-нормальном уровне общего белка является фактором риска развития отека легких.

4. Лимфодинамический отек наблюдается при блокаде лимфатического дренажа. У здорового человека отток лимфы составляет 15-20 мл/ч, по мере необходимости он может увеличиваться в 15 раз. При врожденном дефекте развития лимфатических сосудов, формировании лимфоэктазий, воспалении лимфатических сосудов или их компрессии затрудняется лимфоотток, и жидкость накапливается в легочной ткани.

Стадии развития отека легких и характер нарушения внешнего дыхания. Прогрессирующее течение отека легких характеризуется последовательным развитием трех стадий: интрамурального, интерстициального и альвеолярного отека.

1. Интрамуральная стадия характеризуется усилением гидратации альвеолярно-капиллярной мембраны и ее утолщением, что естественно приводит к ослаблению альвеолярного дыхания за счет снижения эффективного диффузного давления для кислорода и углекислоты.

2. Интерстициальная стадия связана с отеком соединительнотканных структур, а также периваскулярных, перибронхиальных пространств, межальвеолярных перегородок. Для этой стадии характерно накопление в легочной ткани биологически активных веществ клеточного и гуморального происхождения (гистамина, серотонина, гепарина, лейкотриенов, интерлейкинов), вызывающих массивное повреждение эндотелия микроциркуляторного русла и увеличение проницаемости сосудистой стенки. Через поврежденную стенку плазма выходит в интерстиций легочной ткани. На первых этапах жидкость не попадает в альвеолы вследствие работы компенсаторных механизмов: повышение интерстициального гидростатического давления увеличивает скорость тока жидкости от малорастяжимого перимикроваскулярного к более растяжимому бронховаскулярному интерстицию, в котором находятся терминальные лимфатические сосуды, впадающие в конечном итоге в центральную вену. По мере накопления отечной жидкости вокруг терминальных лимфатических сосудов ток легочной лимфы может возрастать в 15 раз, поддерживая тем самым баланс жидкости в легких.

Отек легких возникает только тогда, когда резервные дренажные возможности лимфатических сосудов первоначально недостаточны или исчерпываются. Накопление жидкости в интерстиции ведет к набуханию волокон коллагена и эластина и снижению растяжимости легочной ткани. Происходит компрессия бронхиол, кровеносных и лимфатических сосудов «водными манжетами». После достижения критического уровня жидкость устремляется в альвеолы.

Касаясь нарушений внешнего дыхания в эту стадию, следует отметить наличие в паренхиме легких высокопороговых быстроадаптирующихся юкстакапиллярных рецепторов n. vagus, реагирующих в условиях патологии на возрастание объема интерстициальной жидкости. Возникающая с этих рецепторов афферентация при интерстициальном отеке поступает по мало- и немиелинизированным чувствительным волокнам n. vagus в бульбарный инспираторный отдел дыхательного центра, что приводит к повышению их возбудимости и развитию тахипноэ.

5. Альвеолярный отек возникает, когда истощаются дренажные способности лимфатической системы, хотя они и превышают необходимый объем оттока лимфы примерно в 15 раз.

При интерстициальном отеке возникает компрессия кровеносных и лимфатических сосудов, бронхиол, что приводит к дальнейшему возрастанию гидростатического давления и усилению ультрафильтрации плазмы через альвеолярно-капиллярную мембрану в альвеолы.

Транссудат из интерстиция фильтруется в альвеолы, проходя между эпителиальными клетками, вымывает сурфактант, альвеолы спадаются, проницаемость альвеолярно-капиллярной мембраны еще более возрастает. Кроме того, транссудат поступает в альвеолы и воздухоносные пути, что усугубляет гипоксемию. Альвеолы заполняются транссудатом, богатым фибриногеном. Образующаяся фибриновая выстилка создает условия для формирования гиалиновых мембран. Под влиянием транссудата сурфактант смывается с поверхности альвеол и вызывает вспенивание транссудата в процессе вдыхания воздуха. Последнее приводит к эмболии воздухоносных путей, дальнейшему подавлению синтеза сурфактанта, развитию ателэктазов. Снижается объем оксигенированной крови из-за перфузии невентилируемых альвеол. Кровь, проходя через эти альвеолы, остается венозной и смешивается с кровью, прошедшей мимо альвеол с нормальной оксигенацией; развивается циркуляторная гипоксия.

Принципы патогенетической терапии отека легких включают использование:

1) симпатолитиков, траквилизаторов, анальгетиков;

2) спазмолитиков, сосудорасширяющих препаратов;

3) диуретиков и дегидрационных средств;

4) разгрузки малого круга кровообращения (сидячее положение, горячие ножные ванны, наложение жгута на конечности);

5) пеногасителей.

Библиографическая ссылка

Чеснокова Н.П., Понукалина Е.В., Полутова Н.В., Брилль Г.Е., Кудин Г.Б. ОТЕК ЛЕГКИХ. ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ПАТОГЕНЕЗ // Научное обозрение. Медицинские науки. – 2016. – № 1. – С. 79-81;

URL: https://science-medicine.ru/ru/article/view?id=878 (дата обращения: 13.02.2021).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

Источник

Оглавление темы “Острая сердечная недостаточность”:

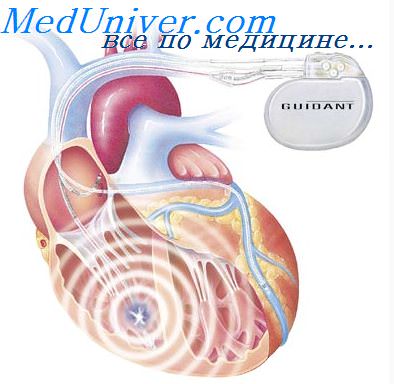

Патогенез отека легких. Механизмы отека легких.Основные патофизиологические механизмы отека легких заключаются в следующем. Причины роста гидростатического давления в капиллярах легких (более 28 мм рт. ст.):

• рост давления в легочных венах: окклюзия легочных вен, фиброзирующий медиастинит; Клинико-физиологические ситуации, сопровождающиеся уменьшением онкотического давления крови (менее или равном 15 мм рт. ст.): выраженная гипопротеинемия (но в одиночку она не вызывает развития ОЛ) при истощении, печеночной или почечной недостаточности либо обильной кровопотере. Рост проницаемости альвеолокапиллярной мембраны (острый респираторный дистресс-синдром взрослых — ОРДСВ): травма, шок («шоковое легкое»), тяжелая инфекция (пневмония), особенно с грамотрицательной септициемией, циркуляция инородных тел (бактериальных эндотоксинов); аспирация кислого содержимого желудка, повреждающего альвеолокапиллярную мембрану; ингаляция отравляющих веществ; влияние эндогенных вазоактивных веществ (цитокины, гистамин, кинины); острый геморрагический панкреатит; ДВС-синдром и иммунные факторы (ЛС, гиперчувствительный пневмонит). Малоизвестные факторы: высокогорный (при быстром подъеме на высоту в 3000—4000 м над уровнем моря, из-за вазоконстрикторной реакции на высотную гипоксию), нейрогенный или ОЛ вследствие ТЭЛА, передозировки общих анестетиков, наркотиков, длительного наркоза, интоксикации алкоголем. Реже причинами отека легких являются: прием больших доз АБ, симпатомиметиков, барбитуратов, салицилатов. В большинстве случаев ОЛ имеется комбинация этих механизмов. Больные с некардиогенным отеком легких в сознании обычно жалуются на затруднение дыхания (одышку), кашель, боли в грудной клетки, не связанные с поражением плевры. Объективно выслушиваются влажные хрипы; определяются цианоз, гипоксемия, гиперкапния и ацидоз (по данным КЩС), рентгенологически — нормальные размеры, контуры сердца и отсутствие линий Керли. Признаков ОЛЖН и системной объемной перегрузки также нет. В случае сомнений показан замер ДЗЛА путем постановки катетера Сван—Ганца. Если ДЗЛА нормальное, то это свидетельствует о том, что ОЛ не связан с патологией сердца. – Вернуться в оглавление раздела “Кардиология.” |

Источник

Описание

Отек легких – острая легочная недостаточность, возникающая вследствие массивного выхода транссудата из капилляров легочной ткани, в результате чего нарушается газообмен в легких.

В основе развития отека легких лежит резкое увеличение гидростатического и снижение онкотического давления в легочных капиллярах, а также нарушение проницаемости мембраны капилляров альвеол. Изначально развивается интерстициальная фаза отека легких, при которой происходит фильтрация транссудата в интерстициальную ткань легких. В дальнейшем транссудат в просвете альвеол смешивается с воздухом, что приводит к образованию стойкой пены, которая препятствует газообмену. Данные нарушения характерны для альвеолярной стадии отека легких.

Выделяют следующие причины развития отека легких:

- заболевания сердечно-сосудистой системы (инфаркт миокарда, постинфарктный и атеросклеротический кардиосклероз, нарушения ритма, инфекционный эндокардит, миокардиты, кардиомиопатии, врожденные или приобретенные пороки сердца);

- заболевания бронхолегочной системы (пневмония, эмфизема легких, бронхиальная астма, туберкулез, ТЭЛА (тромбоэмболия легочной артерии), злокачественные новообразования);

- заболевания почек (острый гломерулонефрит, почечная недостаточность);

- заболевания желудочно-кишечного тракта (острый панкреатит, цирроз печени, кишечная непроходимость и т.д.);

- заболевания нервной системы (острое нарушение мозгового кровообращения, менингит, энцефалит, черепно-мозговые травмы, злокачественные новообразования);

- инфекционные заболевания, протекающие с тяжелой интоксикацией (грипп, корь, дифтерия, скарлатина, коклюш, столбняк, брюшной тиф);

- патология акушерства и гинекологии (эклампсия беременных, синдром гиперстимуляции яичников);

- отравления химическими веществами (фосфорорганическими соединениями, фторсодержащими полимерами, солями металлов), лекарственными средствами (барбитуратами, салицилатами и др.), алкоголем, наркотическими веществами;

- острая аллергическая реакция (анафилактический шок).

В зависимости от причины развития различают следующие формы отека легких: кардиогенный, нефрогенный, неврогенный, токсический, аллергический и т.д.. Помимо этого, по варианту течения выделяют следующие виды отека легких:

- молниеносный – развивается в течение нескольких минут. В большинстве случаев имеет летальный исход;

- острый – отмечается быстрое нарастание степени выраженности клинических симптомов. Данный вид отека легких, как правило, развивается при инфаркте миокарда, черепно-мозговой травме, анафилактическом шоке. К сожалению, даже при немедленно начатых реанимационных мероприятиях далеко не всегда удается избежать летального исхода;

- подострый – имеет волнообразное течение, то есть характерные симптомы то нарастают, то стихают. Данный вид имеет достаточно благоприятный прогноз, в особенности при своевременном начале мероприятий неотложной помощи;

- затяжной – развивается в течение 12 часов – нескольких суток. Встречается, как правило, при хронических заболеваниях бронхолегочной системы, хронической сердечной недостаточности. Зачастую протекает со стертой клинической картиной, что значительно затрудняет диагностику.

Прогноз отека легких зависит от его формы, а также от своевременности оказания квалифицированной медицинской помощи. К сожалению, согласно статистике, в 20 – 30% случаев отек легких заканчивается летальным исходом. Чтобы значительно снизить риск развития отека легких, следует своевременно лечить заболевания, которые могут привести к развитию данной патологии.

Симптомы

Фото: esc.lviv.ua

В некоторых случаях у человека выявляются продромальные признаки (общая слабость, головная боль, периодическое головокружение, чувство стеснения в грудной клетке, одышка при физической активности). Перечисленные симптомы могут появляться как за несколько минут, так и за несколько часов до развития отека легких. Однако зачастую человек не обращает внимание на изменение своего состояния, в связи с чем не обращается за помощью в медицинское учреждение.

Интерстициальный отек легких может развиться в любое время суток, но зачастую выявляется ночью или в предутренние часы. Изначально возникает внезапный приступ удушья или надсадный кашель. В результате этого человек принимает сидячее положение с наклоном туловища вперед, поскольку данные действия в некоторой степени облегчают общее состояние.

На стадии интерстициального отека легких появляется цианоз губ и ногтей. Дыхание становится усиленным, частота дыхательных движений достигает 40 – 60 в минуту. Отмечается повышение уровня артериального давления и увеличение частоты сердечных сокращений.

На стадии альвеолярного отека легких усугубляется общее состояние человека, поскольку развивается резкая дыхательная недостаточность. У таких людей появляется выраженная одышка, диффузный цианоз, набухание вен шеи, одутловатость лица. На расстоянии можно услышать клокочущее дыхание. Также может появиться кашель, при котором изо рта человека выделяется пена. Как правила, пена имеет розовый оттенок, поскольку происходит выпотевание форменных элементов крови.

В последствие нарастает заторможенность, спутанность сознания, вплоть до комы. На последней стадии отека значительно снижается артериальное давление, что приводит к гемодинамическим нарушениям. Появляется дыхание Чейна-Стокса, при котором дыхание становится периодическим и поверхностным. Как правило, на данной стадии гибель человека наступает вследствие асфиксии.

Диагностика

Фото: sobitie.com.ua

При аускультации легких могут выслушиваться сухие свистящие хрипы, которые указывают на интерстициальный отек легких, или разнокалиберные влажные хрипы, указывающие на стадию альвеолярного отека легких.

Далее оцениваются лабораторные анализы. Так, например, в биохимическом анализе крови изучаются показатели, отклонение которых может указать на причину развития отека легких. Также используется пульсоксиметрия – неинвазивный метод определения степени насыщения крови кислородом. Метод исследования основан на использовании различных свойств оксигенированного и дезоксигенированного гемоглобина. Для измерения показателей датчик устанавливается, как правило, на палец или мочку уха. При отеке легких изначально отмечается умеренная гипокапния (уменьшение содержания углекислого газа в артериальной крови). По мере прогрессирования процесса снижаются PaCO2 и PaO2, однако на поздней стадии отмечается значительное снижение PaO2 и увеличение PaCO2.

Из инструментальных методов исследования назначается электрокардиография (ЭКГ). Чтобы получить максимально достоверный результат, во время процедуры исследуемому человеку необходимо обеспечить максимальный покой. При отеке легких на электрокардиограмме выявляются признаки гипертрофии левого желудочка, ишемия миокарда, различные нарушения ритма.

На УЗИ сердца обнаруживаются зоны гипокинезии миокарда, которые свидетельствуют о снижении сократимости левого желудочка. Кроме того, выявляется сниженная фракция выброса и увеличенный конечный диастолический объем.

Также выполняется рентгенография грудной клетки, благодаря которой производится оценка патологии органов, находящихся в данной полости, и близкорасположенных анатомических структур. На рентгенограмме при отеке легких обнаруживается расширение границ сердца и корней легких. Однородное симметричное затемнение в форме бабочки, расположенное в центральных отделах легких, указывает на альвеолярный отек легких. Помимо этого, не редко на рентгенограмме выявляется наличие плеврального выпота, который может быть умеренного или большого объема.

Лечение

Фото: nxstage.com

Поскольку отек легких относится к жизни угрожающим состояниям, лечение должно производится в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). Человеку придается положение сидя или полусидя (с приподнятым изголовьем кровати). При необходимости, например, для удаления инородного тела или аспирации содержимого из дыхательных путей, выполняется трахеостомия – рассечение передней стенки трахеи с последующим созданием искусственного отверстия. Данная манипуляция обеспечивает устранение фактора, затрудняющего дыхание, что в некоторых случаях является экстренной необходимостью. Далее осуществляется подача кислорода. В последующем, если человек продолжает нуждаться в беспрерывной подаче кислорода, в условиях ОРИТ больной переводится на ИВЛ. Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) обеспечивает принудительную подачу газовой смеси в легкие, благодаря чему кровь насыщается кислородом, а из легких удаляется углекислый газ. Для подавления активности дыхательного центра используется морфин, который относится к наркотическим анальгетикам. Чтобы снизить объем циркулирующей крови, а также достичь дегидратации легких, вводятся мочегонные средства. Кроме того, используются средства, уменьшающие постнагрузку на сердце, что также лежит в основе лечения отека легких.

По показаниям могут назначаться следующие группы лекарственных средств:

- сердечные гликозиды;

- гипотензивные препараты;

- антиаритмические средства;

- тромболитические средства;

- антигистаминные препараты;

- антибиотики.

После купирования патологического процесса, производится лечение основного заболевания, явившегося причиной развития отека легких. Это необходимо, поскольку при отсутствии соответствующего лечения значительно повышается риск развития повторного приступа отека легких.

Лекарства

Фото: healthline.com

Для подавления активности дыхательного центра используется морфин, который относится к наркотическим анальгетикам. Данный эффект достигается за счет воздействия лекарственного средства на мю-рецепторы. При передозировке появляются следующие симптомы: головокружение, спутанность сознания, холодный липкий пот, снижение уровня артериального давления, уменьшение частоты сердечных сокращений, затрудненность дыхания, сухость слизистой оболочки ротовой полости, изредка появляются галлюцинации и судороги. В случае развития клинической картины передозировки необходимо внутривенно ввести специфический антагонист наркотических анальгетиков – налоксон.

Из мочегонных средств используется фуросемид, который снижает объем циркулирующей крови. При внутривенном введении препарата эффект достигается через 5 – 10 минут. Как известно, фуросемид снижает артериальное давление, поэтому введение препарата должно осуществляться под строгим контролем уровня артериального давления. Кроме того, под контролем вводятся нитраты, действие которых направлено на уменьшение венозного притока крови к сердцу, в результате чего снижается давление в правом предсердии, в системе легочной артерии, а также уменьшается периферическое сопротивление сосудов.

Сердечные гликозиды используются при ослаблении сократительной способности миокарда, которая в последствие приводит к декомпенсации сердечной деятельности. Данные препараты нормализуют метаболические процессы и энергетический обмен в сердечной мышце, благодаря чему значительно усиливается систолическая функция миокарда. Как следствие, увеличивается ударный объем, повышается артериальное давление, замедляется ритм сердечной деятельности.

Использование антигипертензивных средств необходимо при наличии повышенного артериального давления. Выбор конкретного препарата и его дозировки осуществляется в зависимости от исходных цифр артериального давления.

Антиаритмические препараты используются при обнаружении у человека нарушения ритма какой-либо этиологии.

По показаниям назначаются тромболитические средства, антигистаминные препараты и антибактериальные средства.

Народные средства

Фото: irinazaitseva.ru

Лечение отека легких проводится в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) под постоянным контролем показателей оксигенации и гемодинамики. К сожалению, в некоторых случаях отек легких может привести к летальному исходу. Кроме того, даже после удачного купирования патологического процесса могут развиться такие осложнения, как застойная пневмония, пневмосклероз, ателектаз легкого, ишемическое поражение внутренних органов. Залогом благоприятного исхода служит своевременное выявление основного заболевания, явившегося причиной развития отека легких, а также ранее начало патогенетической терапии. Кроме того, необходимо своевременно диагностировать и в последующем лечить заболевания, которые при отсутствии специализированного лечения могут привести к развитию отека легких. Именно поэтому настоятельно рекомендуется не заниматься самолечением в домашних условиях, а немедленно обращаться за помощью к квалифицированному специалисту.

Информация носит справочный характер и не является руководством к действию. Не занимайтесь самолечением. При первых симптомах заболевания обратитесь к врачу.

Источник