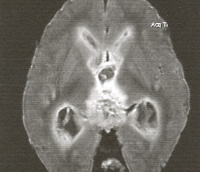

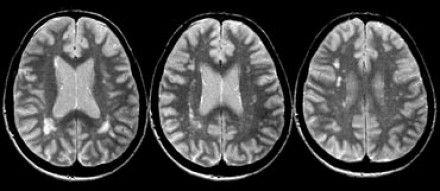

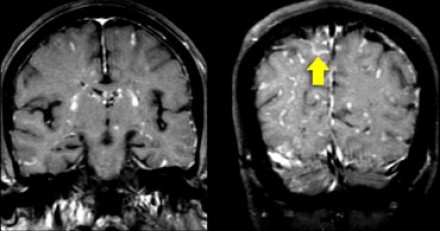

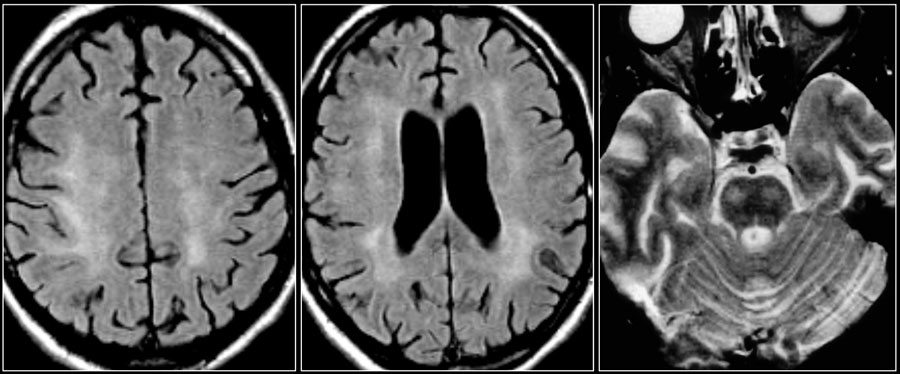

Перивентрикулярный отек передних рогов боковых желудочков

Вентрикулит (эпендимит) — воспаление мозгового желудочка, грозное осложнение проникающих черепно-мозговых повреждений, внутричерепных хирургических вмешательств и инфекционных процессов. Клинически проявляется фебрильной температурой, головной болью, рвотой, тахикардией, судорогами, угнетением сознания до состояния комы. Диагностируется при помощи компьютерной томографии, люмбальной пункции, анализа ликвора. Консервативная терапия осуществляется антибиотиками, мочегонными, кортикостероидами, противосудорожными препаратами. При неэффективности проводится вентрикулярное дренирование, промывание путей ликворооттока.

Общие сведения

Вентрикулит в переводе с латыни означает «воспаление желудочка мозга». В головном мозге находятся четыре желудочка. Два боковых расположены симметрично по одному в каждом полушарии, третий и четвёртый занимают серединное положение. В желудочках циркулирует ликвор (цереброспинальная жидкость). Полости желудочков выстланы эпителиальной мембраной — эпендимой. Поскольку воспалительные процессы происходят именно в эпендиме, в неврологии термин вентрикулит имеет синонимичное название — «эпендимит». Воспаление желудочков вследствие огнестрельного ранения головы описано основателем военно-полевой хирургии Н. И. Пироговым в 1853 году, тщательно изучено в годы Великой Отечественной войны. Ранее точно подтвердить диагноз вентрикулит позволяла лишь аутопсия. Появление методов нейровизуализации сделало возможной достоверную прижизненную диагностику заболевания.

Вентрикулит

Причины вентрикулита

Заболевание имеет инфекционную этиологию. В период новорождённости наблюдается вследствие внутриутробного инфицирования, в структуре сепсиса новорожденных. В дальнейшем причинами инфицирования желудочков становятся:

- Открытая черепно-мозговая травма. Переломы черепа в области свода или основания, сопровождающиеся повреждением церебральных тканей в перивентрикулярной области, образованием ликворных свищей являются проводящими путями для инфекционных агентов. Попадая в вентрикулярное пространство, микроорганизмы вызывают воспаление.

- Проникающее ранение черепа. Проникающие в полость черепа огнестрельные раны, ранения холодным оружием, бытовыми предметами сопровождаются инфицированием мозговых тканей. Инфекция попадает с загрязнённого ранящего орудия или по раневому каналу.

- Абсцесс головного мозга околожелудочковой локализации. Инфицирование происходит при прорыве абсцесса с излитием его содержимого в полость желудочка или перивентрикулярное пространство. Находящиеся в гное бактерии провоцируют развитие эпендимита.

- Энцефалит. Происходящие при энцефалите диффузные инфекционно-воспалительные процессы распространяются на область желудочков. Проникновение инфекции в вентрикулярную полость вызывает вентрикулит.

- Гнойный менингит. Примыкающее к церебральным оболочкам подпаутинное пространство заполнено ликвором и наряду с желудочками входит в единую ликворную систему мозга. Гноеродные микроорганизмы способны проникать в ликворные пути, распространяться по ним в церебральные желудочки, обуславливая их воспаление с развитием менинговентрикулита.

- Нейрохирургические вмешательства. К ятрогенному инфицированию эпендимы приводит нарушение правил асептики при проведении операций в вентрикулярной области. Инфекция проникает в желудочки через недостаточно стерильный инструментарий: иглу для вентрикулярной пункции, систему наружного вентрикулярного дренирования и т. п.

В группу риска развития эпендимита входят лица с проникающими ранениями головы, открытыми ЧМТ, пациенты после нейрохирургических манипуляций в области церебральных желудочков, новорожденные, перенёсшие внутриутробную инфекцию, болеющие неонатальным сепсисом.

Патогенез

Полости церебральных желудочков являются наименее иммунологически защищёнными зонами человеческого организма. Местный иммунитет слаб. Наличие гематоэнцефалического барьера обуславливает затруднённое попадание в желудочки защитных иммунных факторов и вводимых антимикробных фармпрепаратов. В сложившихся условиях интравентрикулярное проникновение микроорганизмов сопровождается их размножением, развитием в стенках и полости желудочка. Инфицирование запускает локальную воспалительную реакцию. Стенки, эпендима желудочков отекают, утолщаются, покрываются гнойными наслоениями. Нарушается продукция и всасывание цереброспинальной жидкости, возникает гидроцефалия — избыточное наполнение ликвором. В результате развивается внутричерепная гипертензия. Содержащиеся в ликворе хлопья гноя могут вызвать окклюзию межжелудочкового отверстия Монро, обуславливающую появление острой окклюзионной гидроцефалии.

Классификация

Вентрикулит классифицируется по этиопатогенетическому признаку в зависимости от пути проникновения инфекции. Соответственно выделяют:

- Первичный вентрикулит — связанный с непосредственным инфицированием вентрикулярных структур. Возникает при травмах, ранениях, хирургических вмешательствах.

- Вторичный вентрикулит — обусловленный проникновением микроорганизмов из существующего инфекционного очага. Вторичная форма развивается как осложнение менингита, церебрального абсцесса, энцефалита.

Симптомы вентрикулита

Развитие эпендимита при травмах и ранениях сопровождается резким ухудшением общего состояния пострадавшего, нарастанием температуры тела до 40 градусов. Аналогичная картина сопровождает прорыв абсцесса, имевшего до этого стабильное течение. В период сохранённого сознания пациенты жалуются на интенсивную головную боль, отмечается повторная рвота без облегчения. Характерна тяжёлая тахикардия (ЧСС больше 130 ударов), бледность или гиперемия лица, дыхательная недостаточность. Выражен менингеальный синдром.

На фоне двигательного возбуждения происходят генерализованные клонические или тонико-клонические судорожные приступы. Эпилептические пароксизмы сопровождаются нарастающим расстройством сознания. Наблюдается прогрессирующая вялость больного, заторможенность, переходящая в сонливость (сопор). Постепенно развивается кома. Истощение пациента может приводить к падению температуры до субфебрильных цифр, снижению выраженности менингеального симптомокомплекса.

Вентрикулит вследствие внутриутробной инфекции у новорожденных протекает в рамках серозного воспаления без специфической клинической картины. Выявляется только при проведении ультразвукового исследования. Эпендимит на фоне сепсиса новорожденных не имеет патогномоничных симптомов, усугубляет тяжёлое состояние ребёнка.

Осложнения

Воспаление желудочков сопровождается выделением гноя в цереброспинальную жидкость, в результате вязкость последней повышается, что затрудняет её отток. Ситуация резко ухудшается при закупорке путей ликворооттока хлопьями гноя. Нарастающее внутричерепное давление приводит к сдавлению церебрального вещества, провоцирует отёк головного мозга. Распространение воспаления на IV желудочек, расширение его полости вследствие гидроцефалии обуславливают сдавление прилегающих структур мозгового ствола — моста и продолговатого мозга, где располагаются витальные центры. Компрессия ствола становится причиной нарушений сердечной и дыхательной деятельности с опасностью летального исхода.

Диагностика

Вентрикулит не имеет специфической симптоматики, его клиника укладывается в рамки тяжёлой ЧМТ, интракраниального кровоизлияния, гнойного менингита. Поэтому диагностика требует тщательного анализа анамнеза заболевания, проведения дополнительных исследований. Диагностический алгоритм включает:

- Сбор анамнеза. Особое внимание уделяется давности и характеру травмы, указаниям на проведённое нейрохирургическое лечение. При вторичном эпендимите важна информация о предшествовавших симптомах, наличии установленного диагноза энцефалит, абсцесс мозга.

- Неврологический осмотр. Позволяет неврологу выявить признаки интракраниальной гипертензии, менингеальные симптомы, установить степень нарушения сознания. Сопутствующий очаговый неврологический дефицит помогает определить локализацию внутримозговых повреждений, месторасположение абсцесса.

- КТ головного мозга а. Выявляет гидроцефалию, повышение плотности цереброспинальной жидкости, отёчность перивентрикулярных тканей. Обнаруженные изменения носят неспецифический характер, оцениваются в совокупности с клинической картиной, результатами анализа ликвора. Однозначно говорить о наличии вентрикулита по данным КТ можно при визуализации инородного тела в желудочке, прорыва мозгового абсцесса, посттравматического ликворного свища.

- Люмбальную пункцию ю. Выполняется с измерением ликворного давления, проведением ликвородинамических проб, направленных на выявление окклюзии ликворных путей. Исследование цереброспинальной жидкости определяет наличие гноя, микроорганизмов, воспалительных изменений, позволяет исключить кровоизлияние, установить вид возбудителя.

Посттравматический вентрикулит дифференцируют от сопутствующего травме кровоизлияния в желудочки. Оба процесса имеют одинаковые КТ-признаки. Исключить кровоизлияние позволяет исследование ликвора, не обнаруживающее присутствия элементов крови.

Лечение вентрикулита

Консервативная терапия проводится по принципам лечения гнойного менингита. Недостаточная эффективность консервативных мер служит показанием к применению нейрохирургических методик: дренирования желудочков, промывания ликворной системы.

Консервативное лечение:

- Антибиотикотерапия. Применяется гентамицин, его аналоги, комбинация с ампициллином. Возможно интратекальное введение препаратов непосредственно в ликворное пространство.

- Дегидратация. Необходима для уменьшения церебрального отёка. Проводится при помощи мочегонных препаратов (фуросемида, маннитола), глюкокортикостероидов (преднизолона).

- Симптоматическая терапия. При психомоторном возбуждении показаны транквилизаторы, при судорогах — антиконвульсанты, при гиповолемии, выраженной интоксикации — осторожная инфузионная терапия.

Нейрохирургическое лечение:

- Наружное вентрикулярное дренирование. Осуществляется через фрезевые отверстия в черепе. Сочетается с промыванием полости желудочков антибактериальным раствором. Предпочтительна приточно-отточная дренирующая система с постоянным антибактериальным капельным промыванием желудочка.

- Промывание ликворных путей показано в резистентных к прочей терапии случаях. Производится при помощи люмбального и вентрикулярного дренажей. Для предупреждения обтурации узких участков ликворной системы хлопьями гноя процедура производится снизу вверх, подача жидкости осуществляется через люмбальный дренаж.

Прогноз и профилактика

Вентрикулит всегда имеет серьёзный прогноз. По разным источникам летальность достигает 35-50%. Своевременная диагностика, массивная антибиотикотерапия, осуществление дренирования повышают шансы на выживание. Выжившие пациенты нуждаются в длительной восстановительной терапии. Лучшей профилактикой является предупреждение травм и ранений головы, профилактика и своевременное лечение первичных интракраниальных очагов инфекции (менингита, абсцесса, энцефалита), соблюдение всех правил асептики и антисептики при выполнении нейрохирургических манипуляций, операций.

Источник

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЙ БЕЛОГО ВЕЩЕСТВА

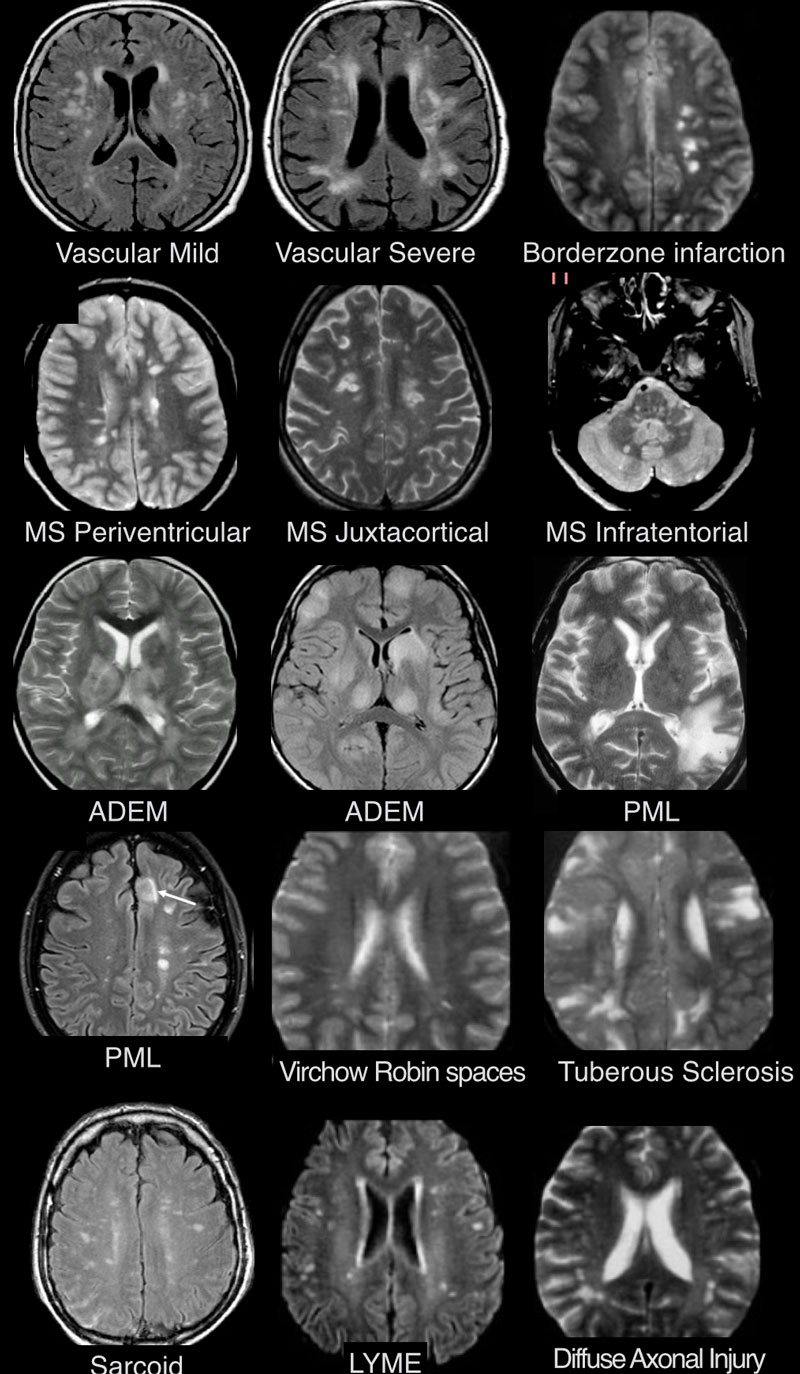

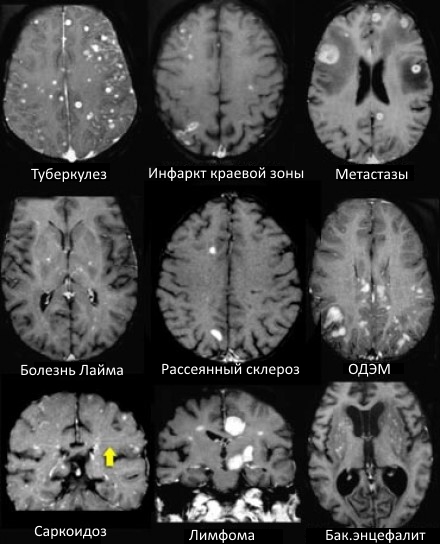

Дифференциально-диагностический ряд заболеваний белого вещества является очень длинным. Выявленные с помощью МРТ очаги могут отражать нормальные возрастные изменения, но большинство очагов в белом веществе возникают в течение жизни и в результате гипоксии и ишемии.

Рассеянный склероз считается самым распространенным воспалительным заболеванием, которое характеризуется поражением белого вещества головного мозга. Наиболее частыми вирусными заболеваниями, приводящими к возникновению похожих очагов, являются прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия и герпесвирусная инфекция. Они характеризуются симметричными патологическими участками, которые нужно дифференцировать с интоксикациями.

Сложность дифференциальной диагностики обусловливает в ряде случаев необходимость дополнительной консультации с нейрорадиологом с целью получения второго мнения.

ПРИ КАКИХ БОЛЕЗНЯХ ВОЗНИКАЮТ ОЧАГИ В БЕЛОМ ВЕЩЕСТВЕ?

Очаговые изменения сосудистого генеза

- Атеросклероз

- Гипергомоцистеинемия

- Амилоидная ангиопатия

- Диабетическая микроангиопатия

- Гипертония

- Мигрень

Воспалительные заболевания

- Рассеянный склероз

- Васкулиты: системная красная волчанка, болезнь Бехчета, болезнь Шегрена

- Саркоидоз

- Воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона, язвенный колит, целиакия)

Заболевания инфекционной природы

- ВИЧ, сифилис, боррелиоз (болезнь Лайма)

- Прогрессирующая мультифокальная лейконцефалопатия

- Острый рассеянный (диссеминированный) энцефаломиелит (ОДЭМ)

Интоксикации и метаболические расстройства

- Отравление угарным газом, дефицит витамина B12

- Центральный понтинный миелинолиз

Травматические процессы

- Связанные с лучевой терапией

- Постконтузионные очаги

Врожденные заболевания

- Обусловленные нарушением метаболизма (имеют симметричный характер, требуют дифференциальной диагностики с токсическими энцефалопатиями)

Могут наблюдаться в норме

- Перивентрикулярный лейкоареоз, 1 степень по шкале Fazekas

МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА: МНОЖЕСТВЕННЫЕ ОЧАГОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

На изображениях определяются множественные точечные и «пятнистые» очаги. Некоторые из них будут рассмотрены более детально.

Инфаркты по типу водораздела

- Главное отличие инфарктов (инсультов) этого типа — это предрасположенность к локализации очагов только в одном полушарии на границе крупных бассейнов кровоснабжения. На МР-томограмме представлен инфаркт в бассейне глубоких ветвей.

Острий диссеминированный энцефаломиелит (ОДЭМ)

- Основное отличие: появление мультифокальных участков в белом веществе и в области базальных ганглиев через 10-14 дней после перенесенной инфекции или вакцинации. Как при рассеянном склерозе, при ОДЭМ может поражаться спинной мозг, дугообразные волокна и мозолистое тело; в некоторых случаях очаги могут накапливать контраст. Отличием от РС считается тот момент, что они имеют большой размер и возникают преимущественно у молодых пациентов. Заболевание отличается монофазным течением

Болезнь Лайма

- Характеризуется наличием мелких очажков размером 2-3 мм, имитирующих таковые при РС, у пациента с кожной сыпью и гриппоподобным синдромом. Другими особенностями являются гиперинтенсивный сигнал от спинного мозга и контрастное усиление в области корневой зоны седьмой пары черепно-мозговых нервов.

Саркоидоз головного мозга

- Распределение очаговых изменений при саркоидозе крайне напоминает таковое при рассеянном склерозе.

Прогрессирующая мультфокальная лейкоэнцефалопатия (ПМЛ)

- Демиелинизирующее заболевание, обусловленное вирусом Джона Каннигема у пациентов с иммунодефицитом. Ключевым признаком являются поражения белого вещества в области дугообразных волокон, не усиливающиеся при контрастировании, оказывающие объемное воздействие (в отличие от поражений, обусловленных ВИЧ или цитомегаловирусом). Патологические участки при ПМЛ могут быть односторонними, но чаще они возникают с обеих сторон и являются асимметричными.

Пространства Вирхова-Робина

- Ключевой признак: гиперинтенсивный сигнал на Т2 ВИ и гипоинтенсивный на FLAIR

Сосудистые очаги

- Для зон сосудистого характера типична глубокая локализация в белом веществе, отсутствие вовлечения мозолистого тела, а также юкставентрикулярных и юкстакортикальных участков.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА МНОЖЕСТВЕННЫХ ОЧАГОВ, УСИЛИВАЮЩИХСЯ ПРИ КОНТРАСТИРОВАНИИ

На МР-томограммах продемонстрированы множественные патологические зоны, накапливающие контрастное вещество. Некоторые из них описаны далее подробнее.

Васкулиты

- Большинство васкулитов характеризуются возникновением точечных очаговых изменений, усиливающихся при контрастировании. Поражение сосудов головного мозга наблюдается при системной красной волчанке, паранеопластическом лимбическом энцефалите, б. Бехчета, сифилисе, гранулематозе Вегенера, б. Шегрена, а также при первичных ангиитах ЦНС.

Болезнь Бехчета

- Чаще возникает у пациентов турецкого происхождения. Типичным проявлением этого заболевания признано вовлечение мозгового ствола с появлением патологических участков, усиливающихся при контрастировании в острой фазе.

Метастазы

- Характеризуются выраженным перифокальным отеком.

Инфаркт по типу водораздела

- Периферические инфаркты краевой зоны могут усиливаться при контрастировании на ранней стадии.

ПЕРИВАСКУЛЯРНЫЕ ПРОСТРАНСТВА ВИРХОВА-РОБИНА

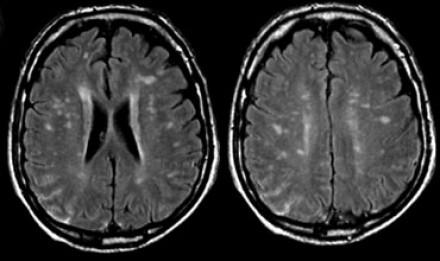

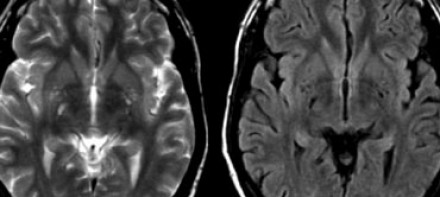

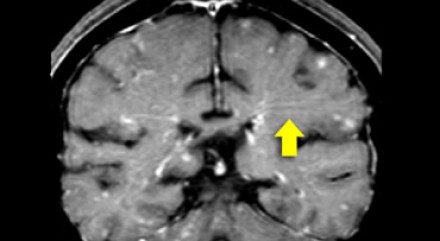

Слева на Т2-взвешенной томограмме видны множественные очаги высокой интенсивности в области базальных ганглиев. Справа в режиме FLAIR сигнал от них подавляется, и они выглядят темными. На всех остальных последовательностях они характеризуются такими же характеристиками сигнала, как ликвор (в частности, гипоинтенсивным сигналом на Т1 ВИ). Такая интенсивность сигнала в сочетании с локализацией описанного процесса являются типичными признаками пространств Вирхова-Робина (они же криблюры).

Пространства Вирхова-Робина окружают пенетрирующие лептоменингеальные сосуды, содержат ликвор. Их типичной локализацией считается область базальных ганглиев, характерно также расположение вблизи передней комиссуры и в центре мозгового ствола. На МРТ сигнал от пространств Вирхова-Робина на всех последовательностях аналогичен сигналу от ликвора. В режиме FLAIR и на томограммах, взвешенных по протонной плотности, они дают гипоинтенсивный сигнал в отличие от очагов иного характера. Пространства Вирхова-Робина имеют небольшие размеры, за исключением передней комиссуры, где периваскулярные пространства могут быть больше.

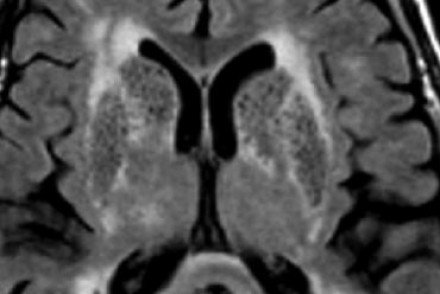

На МР-томограмме можно обнаружить как расширенные периваскулярные пространства Вирхова-Робина, так и диффузные гиперинтенсивные участки в белом веществе. Данная МР-томограмма превосходно иллюстрирует различия между пространствами Вирхова-Робина и поражениями белого вещества. В данном случае изменения выражены в значительной степени; для их описания иногда используется термин «ситовидное состояние» (etat crible). Пространства Вирхова-Робина увеличиваются с возрастом, а также при гипертонической болезни в результате атрофического процесса в окружающей ткани мозга.

НОРМАЛЬНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БЕЛОГО ВЕЩЕСТВА НА МРТ

К ожидаемым возрастным изменениям относятся:

- Перивентрикулярные «шапочки» и «полосы»

- Умеренно выраженная атрофия с расширением борозд и желудочков мозга

- Точечные (и иногда даже диффузные) нарушения нормального сигнала от мозговой ткани в глубоких отделах белого вещества (1-й и 2-й степени по шкале Fazekas)

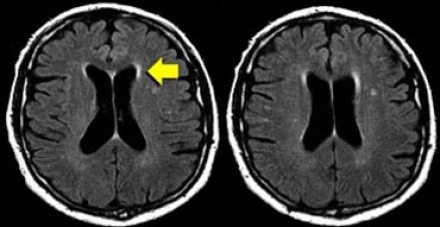

Перивентрикулярные «шапочки» представляют собой области, дающие гиперинтенсивный сигнал, расположенные вокруг передних и задних рогов боковых желудочков, обусловленные побледнением миелина и расширением периваскулярных пространств. Перивентрикулярные «полосы» или «ободки» это тонкие участки линейной формы, расположенные параллельно телам боковых желудочков, обусловленные субэпендимальным глиозом.

На магнитно-резонансных томограммах продемонстрирована нормальная возрастная картина: расширение борозд, перивентрикулярные «шапочки» (желтая стрелка), «полосы» и точечные очажки в глубоком белом веществе.

Клиническое значение возрастных изменений мозга недостаточно хорошо освещено. Тем не менее, имеется связь между очагами и некоторыми факторами риска возникновения цереброваскулярных расстройств. Одним из самых значительных факторов риска является гипертония, особенно, у пожилых людей.

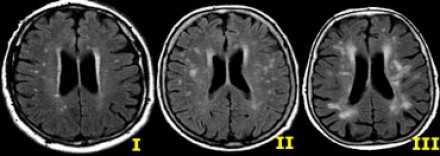

Степень вовлечения белого вещества в соответствии со шкалой Fazekas:

- Легкая степень – точечные участки, Fazekas 1

- Средняя степень – сливные участки, Fazekas 2 (изменения со стороны глубокого белого вещества могут расцениваться как возрастная норма)

- Тяжелая степень – выраженные сливные участки, Fazekas 3 (всегда являются патологическими)

ДИСЦИРКУЛЯТОРНАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ НА МРТ

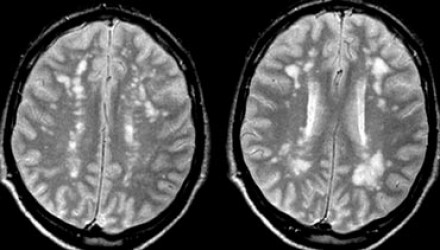

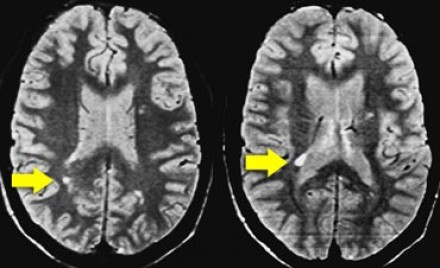

Очаговые изменения белого вещества сосудистого генеза — самая частая МРТ-находка у пациентов пожилого возраста. Они возникают в связи с нарушениями циркуляции крови по мелким сосудам, что является причиной хронических гипоксических/дистрофических процессов в мозговой ткани.

На серии МР-томограмм: множественные гиперинтенсивные участки в белом веществе головного мозга у пациента, страдающего гипертонической болезнью.

На МР-томограммах, представленных выше, визуализируются нарушения МР-сигнала в глубоких отделах больших полушарий. Важно отметить, что они не являются юкставентрикулярными, юкстакортикальными и не локализуются в области мозолистого тела. В отличие от рассеянного склероза, они не затрагивают желудочки мозга или кору. Учитывая, что вероятность развития гипоксически-ишемических поражений априори выше, можно сделать заключение о том, что представленные очаги, вероятнее, имеют сосудистое происхождение.

Только при наличии клинической симптоматики, непосредственно указывающей на воспалительное, инфекционное или иное заболевание, а также токсическую энцефалопатию, становится возможным рассматривать очаговые изменения белого вещества в связи с этими состояниями. Подозрение на рассеянный склероз у пациента с подобными нарушениями на МРТ, но без клинических признаков, признается необоснованным.

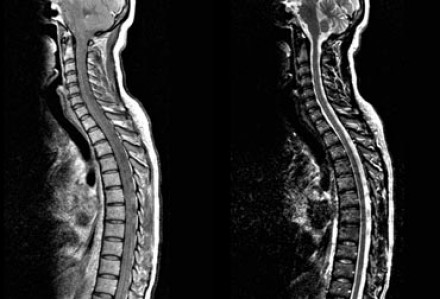

На представленных МР-томограммах патологических участков в спинном мозге не выявлено. У пациентов, страдающих васкулитами или ишемическими заболеваниями, спинной мозг обычно не изменен, в то время как у пациентов с рассеянным склерозом в более чем 90% случаев обнаруживаются патологические нарушения в спинном мозге. Если дифференциальная диагностика очагов сосудистого характера и рассеянного склероза затруднительна, например, у пожилых пациентов с подозрением на РС, может быть полезна МРТ спинного мозга.

Вернемся снова к первому случаю: на МР-томограммах выявлены очаговые изменения, и сейчас они гораздо более очевидны. Имеет место распространенное вовлечение глубоких отделов полушарий, однако дугообразные волокна и мозолистое тело остаются интактными. Нарушения ишемического характера в белом веществе могут проявляться как лакунарные инфаркты, инфаркты пограничной зоны или диффузные гиперинтенсивные зоны в глубоком белом веществе.

Лакунарные инфаркты возникают в результате склероза артериол или мелких пенетерирующих медуллярных артерий. Инфаркты пограничной зоны возникают в результате атеросклероза более крупных сосудов, например, при каротидной обструкции или вследствие гипоперфузии.

Структурные нарушения артерий головного мозга по типу атеросклероза наблюдаются у 50% пациентов старше 50 лет. Они также могут обнаруживаться и у пациентов с нормальным артериальным давлением, однако более характерны для гипертоников.

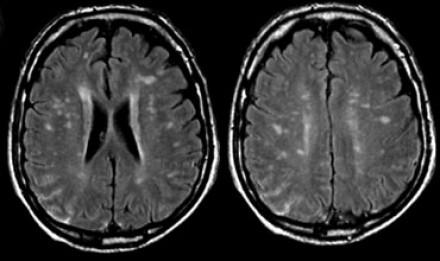

САРКОИДОЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Распределение патологических участков на представленных МР-томограммах крайне напоминает рассеянный склероз. Помимо вовлечения глубокого белого вещества визуализируются юкстакортикальные очаги и даже «пальцы Доусона». В итоге было сделано заключение о саркоидозе. Саркоидоз не зря называют «великим имитатором», т. к. он превосходит даже нейросифилис по способности симулировать проявления других заболеваний.

На Т1 взвешенных томограммах с контрастным усилением препаратами гадолиния, выполненных этому же пациенту, что и в предыдущем случае, визуализируются точечные участки накопления контраста в базальных ядрах. Подобные участки наблюдаются при саркоидозе, а также могут быть обнаружены при системной красной волчанке и других васкулитах. Типичным для саркоидоза в этом случае считается лептоменингеальное контрастное усиление (желтая стрелка), которое происходит в результате гранулематозного воспаления мягкой и паутинной оболочки.

Еще одним типичным проявлением в этом же случае является линейное контрастное усиление (желтая стрелка). Оно возникает в результате воспаления вокруг пространств Вирхова-Робина, а также считается одной из форм лептоменингеального контрастного усиления. Таким образом объясняется, почему при саркоидозе патологические зоны имеют схожее распределение с рассеянным склерозом: в пространствах Вирхова-Робина проходят мелкие пенетрирующие вены, которые поражаются при РС.

БОЛЕЗНЬ ЛАЙМА (БОРРЕЛИОЗ)

На фотографии справа: типичный вид сыпи на коже, возникающей при укусе клеща (слева) — переносчика спирохет.

Болезнь Лайма, или боррелиоз, вызывают спирохеты (Borrelia Burgdorferi), переносчиком инфекции являются клещи, заражение происходит трансмиссивным путем (при присасывании клеща). В первую очередь при боррелиозе на возникает кожная сыпь. Через несколько месяцев спирохеты могут инфицировать ЦНС, в результате чего появляются патологические участки в белом веществе, напоминающие таковые при рассеянном склерозе. Клинически болезнь Лайма проявляется острой симптоматикой со стороны ЦНС (в том числе, парезами и параличами), а в некоторых случаях может возникать поперечный миелит.

Ключевой признак болезни Лайма — это наличие мелких очажков размером 2-3 мм, симулирующих картину рассеянного склероза, у пациента с кожной сыпью и гриппоподобным синдромом. К другим признакам относится гиперинтенсивный сигнал от спинного мозга и контрастное усиление седьмой пары черепно-мозговых нервов (корневая входная зона).

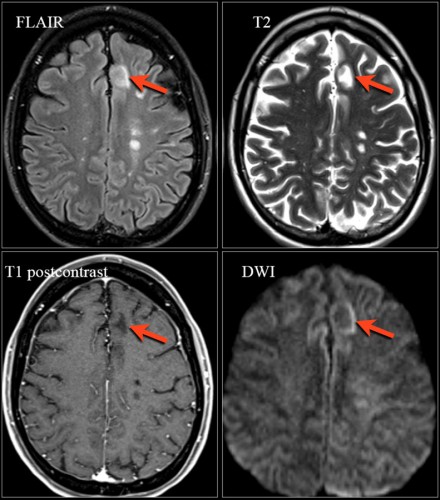

ПРОГРЕССИРУЮЩАЯ МУЛЬТИФОКАЛЬНАЯ ЛЕЙКОЭНЦЕФАЛОПАТИЯ, ОБУСЛОВЛЕННАЯ ПРИЕМОМ НАТАЛИЗУМАБА

Прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия (ПМЛ) является демиелинизирующим заболеванием, обусловленным вирусом Джона Каннингема у пациентов с иммунодефицитом. Натализумаб представляет собой препарат моноклоанальных антител к интегрину альфа-4, одобренный для лечения рассеянного склероза, т. к. он оказывает положительный эффект клинически и при МРТ исследованиях.

Относительно редкий, но в то же время серьезный побочный эффект приема этого препарата — повышение риска развития ПМЛ. Диагноз ПМЛ основывается на клинических проявлениях, обнаружении ДНК вируса в ЦНС (в частности, в цереброспинальной жидкости), и на данных методов визуализации, в частности, МРТ.

По сравнению с пациентами, у которых ПМЛ обусловлен другими причинами, например, ВИЧ, изменения на МРТ при ПМЛ, связанной с приемом натализумаба, могут быть описаны как однородные и с наличием флюктуации.

Ключевые диагностические признаки при этой форме ПМЛ:

- Фокальные либо мультифокальные зоны в подкорковом белом веществе, расположенные супратенториально с вовлечением дугообразных волокон и серого вещества коры; менее часто поражается задняя черепная ямка и глубокое серое вещество

- Характеризуются гиперинтенсивным сигналом на Т2

- На Т1 участки могут быть гипо- или изоинтенсивными в зависимости от степени выраженности демиелинизации

- Примерно у 30% пациентов с ПМЛ очаговые изменения усиливаются при контрастировании. Высокая интенсивность сигнала на DWI, особенно по краю очагов, отражает активный инфекционный процесс и отек клеток

На МРТ видны признаки ПМЛ, обусловленной приемом натализумаба. Изображения любезно предоставлены Bénédicte Quivron, Ла-Лувьер, Бельгия.

Дифференциальная диагностика между прогрессирующим РС и ПМЛ, обусловленной приемом натализумаба, может быть достаточно сложной. Для натализумаб-ассоциированной ПМЛ характерны следующие нарушения:

- В выявлении изменений при ПМЛ наибольшей чувствительностью обладает FLAIR

- Т2-взвешенные последовательности позволяют визуализировать отдельные аспекты поражений при ПМЛ, например, микрокисты

- Т1 ВИ с контрастом и без него полезны для определения степени демиелинизации и обнаружения признаков воспаления

- DWI: для определения активной инфекции

Дифференциальная диагностика РС и ПМЛ

| Рассеянный склероз | ПМЛ | |

| Форма | Овоидная | Диффузные участки |

| Края | Четко очерченные | Расплывчатые, нечеткие |

| Размер | 3-5 мм | Больше 5 мм |

| Локализация | Перивентрикулярно («пальцы Доусона») | Субкортикальные отделы |

| Объемное воздействие | Присутствует при зонах большого размера | Отсутствует |

| Динамика в течение 1 месяца | Разрешение | Прогрессивное увеличение в размерах |

БЕЛОЕ ВЕЩЕСТВО ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

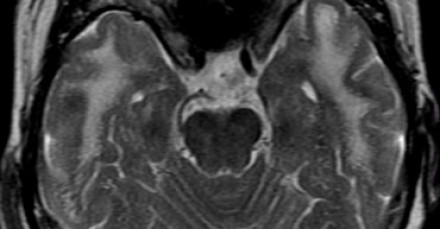

Ключевыми изменениями при ВИЧ-инфекции являются атрофия и симметричные перивентрикулярные или более диффузные зоны у пациентов со СПИДом.

Церебральная аутосомно-доминантная артериопатия с субкортикальными инфарктами и лейкоэнцефалопатией (CADASIL)

Данное сосудистое заболевание считается врожденным и характеризуется следующими ключевыми клиническими признаками: мигренью, деменцией; а также отягощенной семейной историей. Характерными диагностическими находками являются субкортикальные лакунарные инфаркты с наличием мелких кистозных очажков и лейкоэнцефалопатии у подростков. Локализация поражения белого вещества в переднем полюсе лобной доли и в наружной капсуле признана высокоспецифичным признаком.

МРТ головного мозга при синдроме CADASIL. Характерное вовлечение височных долей.

Текст составлен на основе материалов сайта https://www.radiologyassistant.nl

Василий Вишняков, врач-радиолог

Читать подробнее о Втором мнении

Читать подробнее о телемедицине

Кандидат медицинских наук, член Европейского общества радиологов

Источник