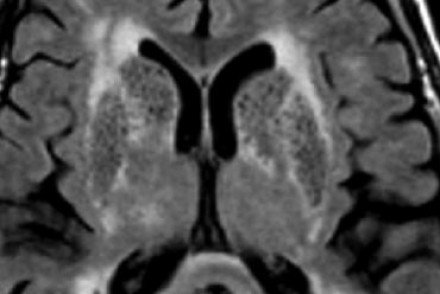

Перивентрикулярный отек на мрт

Диагностика посттравматического отека головного мозга по КТ, МРТа) Терминология: б) Визуализация: 1. Общие характеристики посттравматического отека головного мозга: 2. Рентгенологические признаки:

3. КТ при посттравматическом отеке головного мозга: 3. МРТ при посттравматическом отеке головного мозга:

4. УЗИ при посттравматическом отеке головного мозга: 5. Ангиография: 6. Радионуклидная диагностика: 7. Рекомендации по визуализации: в) Дифференциальная диагностика посттравматического отека головного мозга: 1. Аноксическая энцефалопатия: 2. Метаболическая энцефалопатия: 3. Гипертензивный отек: 4. Менингит/энцефалит: г) Патология: 1. Общие характеристики посттравматического отека головного мозга: 2. Макроскопические и хирургические особенности: 3. Микроскопия: г) Клиническая картина посттравматического отека головного мозга: 1. Проявления: 2. Демография: 3. Течение и прогноз: 4. Лечение: д) Диагностическая памятка: е) Список литературы:

– Также рекомендуем “Травматическая ишемия и инфаркт головного мозга на КТ” Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 10.3.2019 Оглавление темы “Лучевая диагностика черепно-мозговых травм (ЧМТ).”:

|

Источник

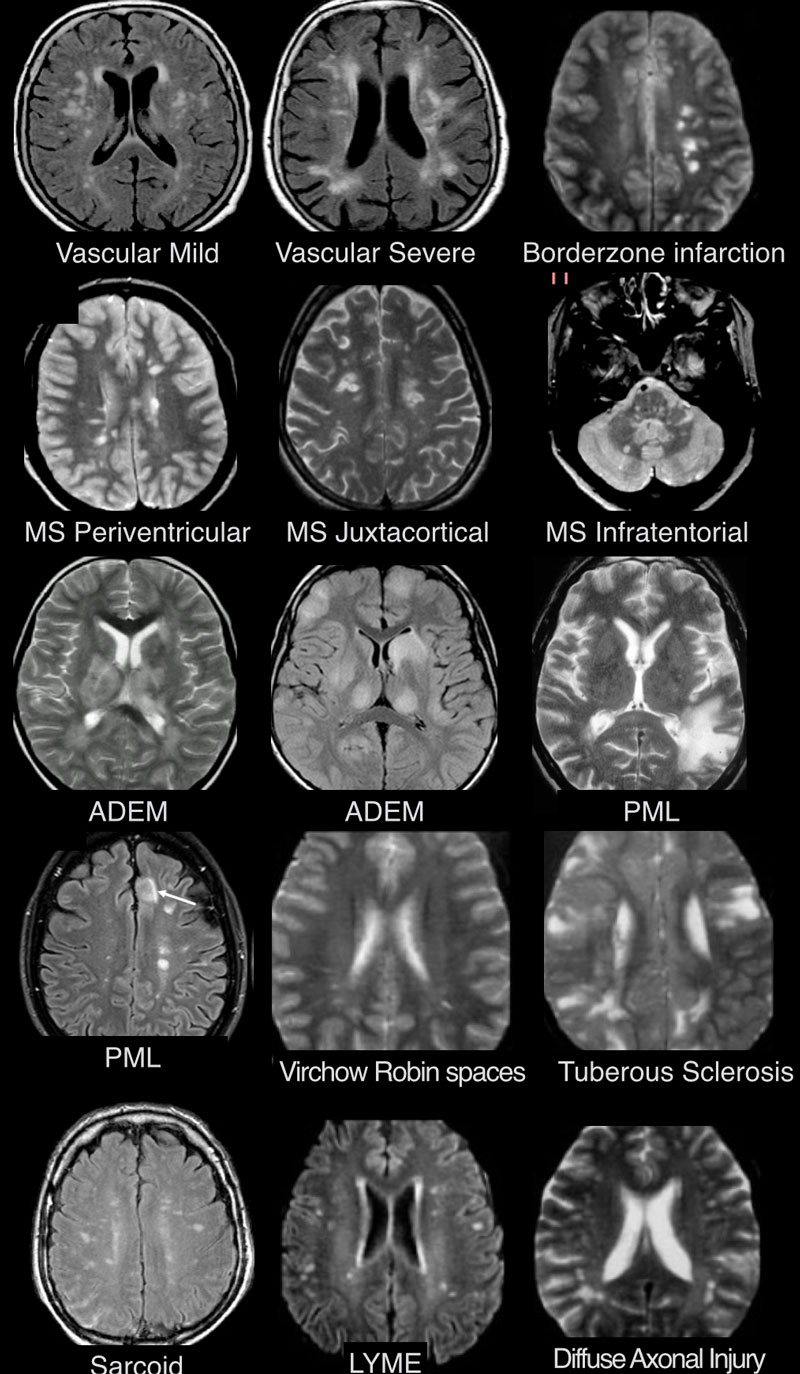

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЙ БЕЛОГО ВЕЩЕСТВА

Дифференциально-диагностический ряд заболеваний белого вещества является очень длинным. Выявленные с помощью МРТ очаги могут отражать нормальные возрастные изменения, но большинство очагов в белом веществе возникают в течение жизни и в результате гипоксии и ишемии.

Рассеянный склероз считается самым распространенным воспалительным заболеванием, которое характеризуется поражением белого вещества головного мозга. Наиболее частыми вирусными заболеваниями, приводящими к возникновению похожих очагов, являются прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия и герпесвирусная инфекция. Они характеризуются симметричными патологическими участками, которые нужно дифференцировать с интоксикациями.

Сложность дифференциальной диагностики обусловливает в ряде случаев необходимость дополнительной консультации с нейрорадиологом с целью получения второго мнения.

ПРИ КАКИХ БОЛЕЗНЯХ ВОЗНИКАЮТ ОЧАГИ В БЕЛОМ ВЕЩЕСТВЕ?

Очаговые изменения сосудистого генеза

- Атеросклероз

- Гипергомоцистеинемия

- Амилоидная ангиопатия

- Диабетическая микроангиопатия

- Гипертония

- Мигрень

Воспалительные заболевания

- Рассеянный склероз

- Васкулиты: системная красная волчанка, болезнь Бехчета, болезнь Шегрена

- Саркоидоз

- Воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона, язвенный колит, целиакия)

Заболевания инфекционной природы

- ВИЧ, сифилис, боррелиоз (болезнь Лайма)

- Прогрессирующая мультифокальная лейконцефалопатия

- Острый рассеянный (диссеминированный) энцефаломиелит (ОДЭМ)

Интоксикации и метаболические расстройства

- Отравление угарным газом, дефицит витамина B12

- Центральный понтинный миелинолиз

Травматические процессы

- Связанные с лучевой терапией

- Постконтузионные очаги

Врожденные заболевания

- Обусловленные нарушением метаболизма (имеют симметричный характер, требуют дифференциальной диагностики с токсическими энцефалопатиями)

Могут наблюдаться в норме

- Перивентрикулярный лейкоареоз, 1 степень по шкале Fazekas

МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА: МНОЖЕСТВЕННЫЕ ОЧАГОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

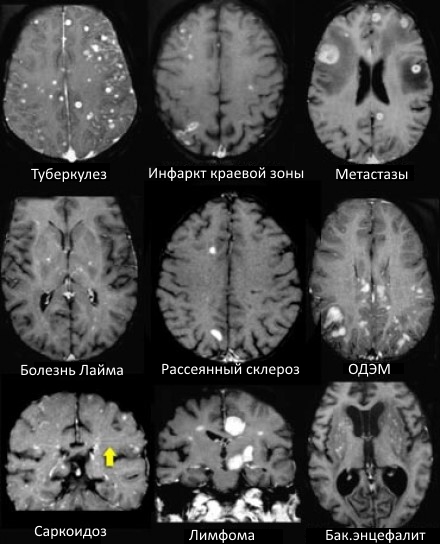

На изображениях определяются множественные точечные и «пятнистые» очаги. Некоторые из них будут рассмотрены более детально.

Инфаркты по типу водораздела

- Главное отличие инфарктов (инсультов) этого типа — это предрасположенность к локализации очагов только в одном полушарии на границе крупных бассейнов кровоснабжения. На МР-томограмме представлен инфаркт в бассейне глубоких ветвей.

Острий диссеминированный энцефаломиелит (ОДЭМ)

- Основное отличие: появление мультифокальных участков в белом веществе и в области базальных ганглиев через 10-14 дней после перенесенной инфекции или вакцинации. Как при рассеянном склерозе, при ОДЭМ может поражаться спинной мозг, дугообразные волокна и мозолистое тело; в некоторых случаях очаги могут накапливать контраст. Отличием от РС считается тот момент, что они имеют большой размер и возникают преимущественно у молодых пациентов. Заболевание отличается монофазным течением

Болезнь Лайма

- Характеризуется наличием мелких очажков размером 2-3 мм, имитирующих таковые при РС, у пациента с кожной сыпью и гриппоподобным синдромом. Другими особенностями являются гиперинтенсивный сигнал от спинного мозга и контрастное усиление в области корневой зоны седьмой пары черепно-мозговых нервов.

Саркоидоз головного мозга

- Распределение очаговых изменений при саркоидозе крайне напоминает таковое при рассеянном склерозе.

Прогрессирующая мультфокальная лейкоэнцефалопатия (ПМЛ)

- Демиелинизирующее заболевание, обусловленное вирусом Джона Каннигема у пациентов с иммунодефицитом. Ключевым признаком являются поражения белого вещества в области дугообразных волокон, не усиливающиеся при контрастировании, оказывающие объемное воздействие (в отличие от поражений, обусловленных ВИЧ или цитомегаловирусом). Патологические участки при ПМЛ могут быть односторонними, но чаще они возникают с обеих сторон и являются асимметричными.

Пространства Вирхова-Робина

- Ключевой признак: гиперинтенсивный сигнал на Т2 ВИ и гипоинтенсивный на FLAIR

Сосудистые очаги

- Для зон сосудистого характера типична глубокая локализация в белом веществе, отсутствие вовлечения мозолистого тела, а также юкставентрикулярных и юкстакортикальных участков.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА МНОЖЕСТВЕННЫХ ОЧАГОВ, УСИЛИВАЮЩИХСЯ ПРИ КОНТРАСТИРОВАНИИ

На МР-томограммах продемонстрированы множественные патологические зоны, накапливающие контрастное вещество. Некоторые из них описаны далее подробнее.

Васкулиты

- Большинство васкулитов характеризуются возникновением точечных очаговых изменений, усиливающихся при контрастировании. Поражение сосудов головного мозга наблюдается при системной красной волчанке, паранеопластическом лимбическом энцефалите, б. Бехчета, сифилисе, гранулематозе Вегенера, б. Шегрена, а также при первичных ангиитах ЦНС.

Болезнь Бехчета

- Чаще возникает у пациентов турецкого происхождения. Типичным проявлением этого заболевания признано вовлечение мозгового ствола с появлением патологических участков, усиливающихся при контрастировании в острой фазе.

Метастазы

- Характеризуются выраженным перифокальным отеком.

Инфаркт по типу водораздела

- Периферические инфаркты краевой зоны могут усиливаться при контрастировании на ранней стадии.

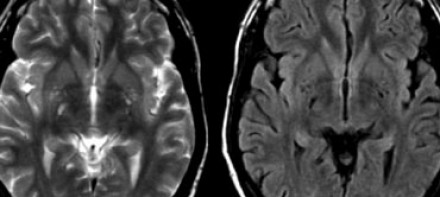

ПЕРИВАСКУЛЯРНЫЕ ПРОСТРАНСТВА ВИРХОВА-РОБИНА

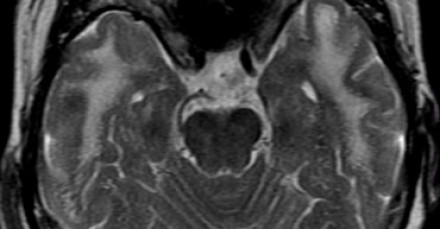

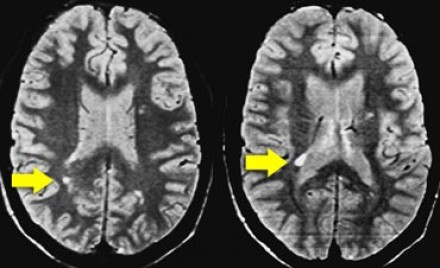

Слева на Т2-взвешенной томограмме видны множественные очаги высокой интенсивности в области базальных ганглиев. Справа в режиме FLAIR сигнал от них подавляется, и они выглядят темными. На всех остальных последовательностях они характеризуются такими же характеристиками сигнала, как ликвор (в частности, гипоинтенсивным сигналом на Т1 ВИ). Такая интенсивность сигнала в сочетании с локализацией описанного процесса являются типичными признаками пространств Вирхова-Робина (они же криблюры).

Пространства Вирхова-Робина окружают пенетрирующие лептоменингеальные сосуды, содержат ликвор. Их типичной локализацией считается область базальных ганглиев, характерно также расположение вблизи передней комиссуры и в центре мозгового ствола. На МРТ сигнал от пространств Вирхова-Робина на всех последовательностях аналогичен сигналу от ликвора. В режиме FLAIR и на томограммах, взвешенных по протонной плотности, они дают гипоинтенсивный сигнал в отличие от очагов иного характера. Пространства Вирхова-Робина имеют небольшие размеры, за исключением передней комиссуры, где периваскулярные пространства могут быть больше.

На МР-томограмме можно обнаружить как расширенные периваскулярные пространства Вирхова-Робина, так и диффузные гиперинтенсивные участки в белом веществе. Данная МР-томограмма превосходно иллюстрирует различия между пространствами Вирхова-Робина и поражениями белого вещества. В данном случае изменения выражены в значительной степени; для их описания иногда используется термин «ситовидное состояние» (etat crible). Пространства Вирхова-Робина увеличиваются с возрастом, а также при гипертонической болезни в результате атрофического процесса в окружающей ткани мозга.

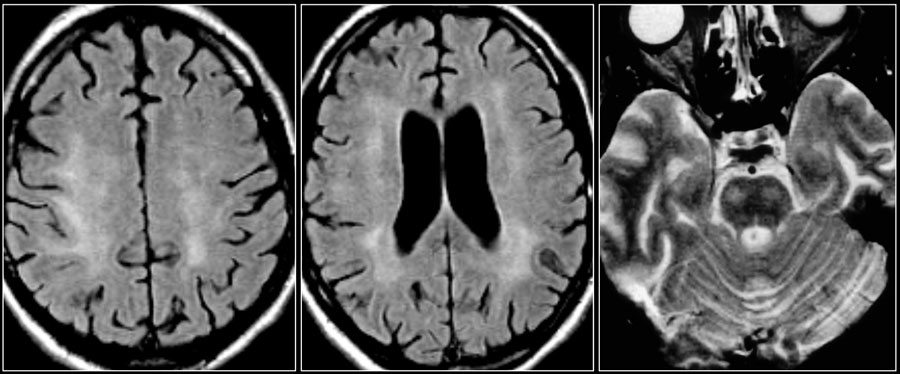

НОРМАЛЬНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БЕЛОГО ВЕЩЕСТВА НА МРТ

К ожидаемым возрастным изменениям относятся:

- Перивентрикулярные «шапочки» и «полосы»

- Умеренно выраженная атрофия с расширением борозд и желудочков мозга

- Точечные (и иногда даже диффузные) нарушения нормального сигнала от мозговой ткани в глубоких отделах белого вещества (1-й и 2-й степени по шкале Fazekas)

Перивентрикулярные «шапочки» представляют собой области, дающие гиперинтенсивный сигнал, расположенные вокруг передних и задних рогов боковых желудочков, обусловленные побледнением миелина и расширением периваскулярных пространств. Перивентрикулярные «полосы» или «ободки» это тонкие участки линейной формы, расположенные параллельно телам боковых желудочков, обусловленные субэпендимальным глиозом.

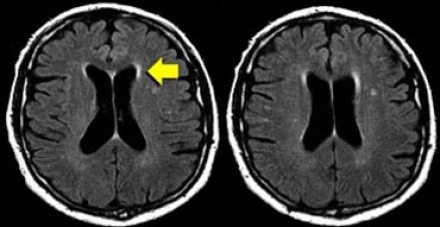

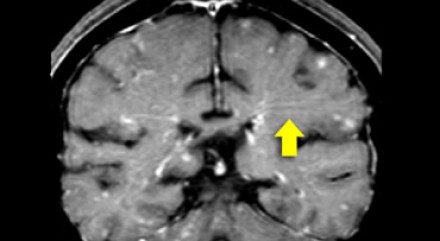

На магнитно-резонансных томограммах продемонстрирована нормальная возрастная картина: расширение борозд, перивентрикулярные «шапочки» (желтая стрелка), «полосы» и точечные очажки в глубоком белом веществе.

Клиническое значение возрастных изменений мозга недостаточно хорошо освещено. Тем не менее, имеется связь между очагами и некоторыми факторами риска возникновения цереброваскулярных расстройств. Одним из самых значительных факторов риска является гипертония, особенно, у пожилых людей.

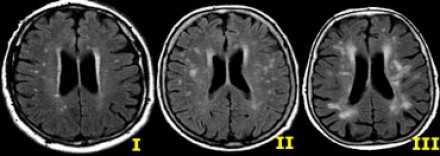

Степень вовлечения белого вещества в соответствии со шкалой Fazekas:

- Легкая степень – точечные участки, Fazekas 1

- Средняя степень – сливные участки, Fazekas 2 (изменения со стороны глубокого белого вещества могут расцениваться как возрастная норма)

- Тяжелая степень – выраженные сливные участки, Fazekas 3 (всегда являются патологическими)

ДИСЦИРКУЛЯТОРНАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ НА МРТ

Очаговые изменения белого вещества сосудистого генеза — самая частая МРТ-находка у пациентов пожилого возраста. Они возникают в связи с нарушениями циркуляции крови по мелким сосудам, что является причиной хронических гипоксических/дистрофических процессов в мозговой ткани.

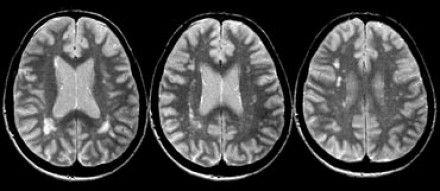

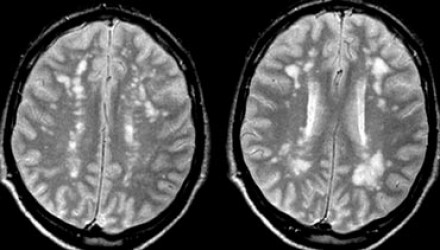

На серии МР-томограмм: множественные гиперинтенсивные участки в белом веществе головного мозга у пациента, страдающего гипертонической болезнью.

На МР-томограммах, представленных выше, визуализируются нарушения МР-сигнала в глубоких отделах больших полушарий. Важно отметить, что они не являются юкставентрикулярными, юкстакортикальными и не локализуются в области мозолистого тела. В отличие от рассеянного склероза, они не затрагивают желудочки мозга или кору. Учитывая, что вероятность развития гипоксически-ишемических поражений априори выше, можно сделать заключение о том, что представленные очаги, вероятнее, имеют сосудистое происхождение.

Только при наличии клинической симптоматики, непосредственно указывающей на воспалительное, инфекционное или иное заболевание, а также токсическую энцефалопатию, становится возможным рассматривать очаговые изменения белого вещества в связи с этими состояниями. Подозрение на рассеянный склероз у пациента с подобными нарушениями на МРТ, но без клинических признаков, признается необоснованным.

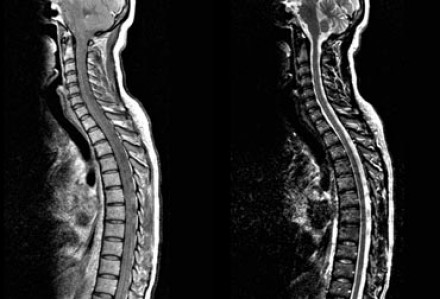

На представленных МР-томограммах патологических участков в спинном мозге не выявлено. У пациентов, страдающих васкулитами или ишемическими заболеваниями, спинной мозг обычно не изменен, в то время как у пациентов с рассеянным склерозом в более чем 90% случаев обнаруживаются патологические нарушения в спинном мозге. Если дифференциальная диагностика очагов сосудистого характера и рассеянного склероза затруднительна, например, у пожилых пациентов с подозрением на РС, может быть полезна МРТ спинного мозга.

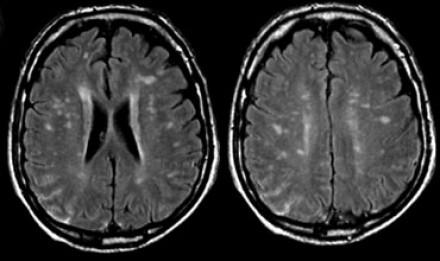

Вернемся снова к первому случаю: на МР-томограммах выявлены очаговые изменения, и сейчас они гораздо более очевидны. Имеет место распространенное вовлечение глубоких отделов полушарий, однако дугообразные волокна и мозолистое тело остаются интактными. Нарушения ишемического характера в белом веществе могут проявляться как лакунарные инфаркты, инфаркты пограничной зоны или диффузные гиперинтенсивные зоны в глубоком белом веществе.

Лакунарные инфаркты возникают в результате склероза артериол или мелких пенетерирующих медуллярных артерий. Инфаркты пограничной зоны возникают в результате атеросклероза более крупных сосудов, например, при каротидной обструкции или вследствие гипоперфузии.

Структурные нарушения артерий головного мозга по типу атеросклероза наблюдаются у 50% пациентов старше 50 лет. Они также могут обнаруживаться и у пациентов с нормальным артериальным давлением, однако более характерны для гипертоников.

САРКОИДОЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

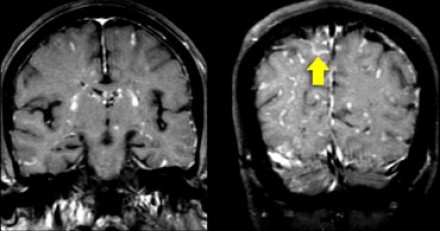

Распределение патологических участков на представленных МР-томограммах крайне напоминает рассеянный склероз. Помимо вовлечения глубокого белого вещества визуализируются юкстакортикальные очаги и даже «пальцы Доусона». В итоге было сделано заключение о саркоидозе. Саркоидоз не зря называют «великим имитатором», т. к. он превосходит даже нейросифилис по способности симулировать проявления других заболеваний.

На Т1 взвешенных томограммах с контрастным усилением препаратами гадолиния, выполненных этому же пациенту, что и в предыдущем случае, визуализируются точечные участки накопления контраста в базальных ядрах. Подобные участки наблюдаются при саркоидозе, а также могут быть обнаружены при системной красной волчанке и других васкулитах. Типичным для саркоидоза в этом случае считается лептоменингеальное контрастное усиление (желтая стрелка), которое происходит в результате гранулематозного воспаления мягкой и паутинной оболочки.

Еще одним типичным проявлением в этом же случае является линейное контрастное усиление (желтая стрелка). Оно возникает в результате воспаления вокруг пространств Вирхова-Робина, а также считается одной из форм лептоменингеального контрастного усиления. Таким образом объясняется, почему при саркоидозе патологические зоны имеют схожее распределение с рассеянным склерозом: в пространствах Вирхова-Робина проходят мелкие пенетрирующие вены, которые поражаются при РС.

БОЛЕЗНЬ ЛАЙМА (БОРРЕЛИОЗ)

На фотографии справа: типичный вид сыпи на коже, возникающей при укусе клеща (слева) — переносчика спирохет.

Болезнь Лайма, или боррелиоз, вызывают спирохеты (Borrelia Burgdorferi), переносчиком инфекции являются клещи, заражение происходит трансмиссивным путем (при присасывании клеща). В первую очередь при боррелиозе на возникает кожная сыпь. Через несколько месяцев спирохеты могут инфицировать ЦНС, в результате чего появляются патологические участки в белом веществе, напоминающие таковые при рассеянном склерозе. Клинически болезнь Лайма проявляется острой симптоматикой со стороны ЦНС (в том числе, парезами и параличами), а в некоторых случаях может возникать поперечный миелит.

Ключевой признак болезни Лайма — это наличие мелких очажков размером 2-3 мм, симулирующих картину рассеянного склероза, у пациента с кожной сыпью и гриппоподобным синдромом. К другим признакам относится гиперинтенсивный сигнал от спинного мозга и контрастное усиление седьмой пары черепно-мозговых нервов (корневая входная зона).

ПРОГРЕССИРУЮЩАЯ МУЛЬТИФОКАЛЬНАЯ ЛЕЙКОЭНЦЕФАЛОПАТИЯ, ОБУСЛОВЛЕННАЯ ПРИЕМОМ НАТАЛИЗУМАБА

Прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия (ПМЛ) является демиелинизирующим заболеванием, обусловленным вирусом Джона Каннингема у пациентов с иммунодефицитом. Натализумаб представляет собой препарат моноклоанальных антител к интегрину альфа-4, одобренный для лечения рассеянного склероза, т. к. он оказывает положительный эффект клинически и при МРТ исследованиях.

Относительно редкий, но в то же время серьезный побочный эффект приема этого препарата — повышение риска развития ПМЛ. Диагноз ПМЛ основывается на клинических проявлениях, обнаружении ДНК вируса в ЦНС (в частности, в цереброспинальной жидкости), и на данных методов визуализации, в частности, МРТ.

По сравнению с пациентами, у которых ПМЛ обусловлен другими причинами, например, ВИЧ, изменения на МРТ при ПМЛ, связанной с приемом натализумаба, могут быть описаны как однородные и с наличием флюктуации.

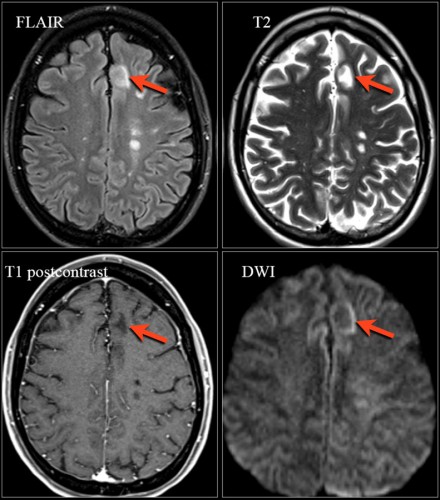

Ключевые диагностические признаки при этой форме ПМЛ:

- Фокальные либо мультифокальные зоны в подкорковом белом веществе, расположенные супратенториально с вовлечением дугообразных волокон и серого вещества коры; менее часто поражается задняя черепная ямка и глубокое серое вещество

- Характеризуются гиперинтенсивным сигналом на Т2

- На Т1 участки могут быть гипо- или изоинтенсивными в зависимости от степени выраженности демиелинизации

- Примерно у 30% пациентов с ПМЛ очаговые изменения усиливаются при контрастировании. Высокая интенсивность сигнала на DWI, особенно по краю очагов, отражает активный инфекционный процесс и отек клеток

На МРТ видны признаки ПМЛ, обусловленной приемом натализумаба. Изображения любезно предоставлены Bénédicte Quivron, Ла-Лувьер, Бельгия.

Дифференциальная диагностика между прогрессирующим РС и ПМЛ, обусловленной приемом натализумаба, может быть достаточно сложной. Для натализумаб-ассоциированной ПМЛ характерны следующие нарушения:

- В выявлении изменений при ПМЛ наибольшей чувствительностью обладает FLAIR

- Т2-взвешенные последовательности позволяют визуализировать отдельные аспекты поражений при ПМЛ, например, микрокисты

- Т1 ВИ с контрастом и без него полезны для определения степени демиелинизации и обнаружения признаков воспаления

- DWI: для определения активной инфекции

Дифференциальная диагностика РС и ПМЛ

| Рассеянный склероз | ПМЛ | |

| Форма | Овоидная | Диффузные участки |

| Края | Четко очерченные | Расплывчатые, нечеткие |

| Размер | 3-5 мм | Больше 5 мм |

| Локализация | Перивентрикулярно («пальцы Доусона») | Субкортикальные отделы |

| Объемное воздействие | Присутствует при зонах большого размера | Отсутствует |

| Динамика в течение 1 месяца | Разрешение | Прогрессивное увеличение в размерах |

БЕЛОЕ ВЕЩЕСТВО ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Ключевыми изменениями при ВИЧ-инфекции являются атрофия и симметричные перивентрикулярные или более диффузные зоны у пациентов со СПИДом.

Церебральная аутосомно-доминантная артериопатия с субкортикальными инфарктами и лейкоэнцефалопатией (CADASIL)

Данное сосудистое заболевание считается врожденным и характеризуется следующими ключевыми клиническими признаками: мигренью, деменцией; а также отягощенной семейной историей. Характерными диагностическими находками являются субкортикальные лакунарные инфаркты с наличием мелких кистозных очажков и лейкоэнцефалопатии у подростков. Локализация поражения белого вещества в переднем полюсе лобной доли и в наружной капсуле признана высокоспецифичным признаком.