Перивентрикулярный отек гипокинетическому типу

Перивентрикулярная лейкомаляция – это гипоксически-ишемическая энцефалопатия, характеризующаяся поражением белого вещества головного мозга новорожденных. Состояние чаще возникает у недоношенных, провоцируется патологиями течения беременности и родов, неадекватной респираторной поддержкой в постнатальном периоде. Заболевание проявляется мышечной дистонией, судорожным синдромом, задержкой психомоторного развития. Для диагностики болезни назначается КТ или МРТ мозга, ЭЭГ, допплерография церебральных сосудов. Лечение лейкомаляции включает медикаменты (нейропротекторы, инфузионные растворы, антиконвульсанты), индивидуальный комплекс физиотерапии, массажа, ЛФК.

Общие сведения

По разным данным, перивентрикулярная лейкомаляция (ПВЛ) встречается у 4,8-9% младенцев, причем среди больных преобладают недоношенные новорожденные (78%). Наибольшая вероятность появления болезни у детей, родившихся на сроке 27-32 недели. По данным аутопсии умерших младенцев, признаки ПВЛ регистрируются чаще – у 50-75%. Заболевание имеет большую значимость в детской неврологии, поскольку может вызывать тяжелые отдаленные последствия, считается ведущей причиной ДЦП.

Перивентрикулярная лейкомаляция

Причины

Основной этиологический фактор перивентрикулярной лейкомаляции – внутриутробная гипоксия, которая выступает следствием осложнений протекания беременности, материнских факторов риска либо негативного экзогенного воздействия. Также состояние может возникать при перинатальной гипоксии, которая развивается во время родов, в первые дни жизни младенца (при синдроме дыхательных расстройств, врожденных аномалиях сердца и легких, неонатальном сепсисе).

В группе риска наибольшую по численности категорию составляют недоношенные младенцы. Зачастую лейкомаляция выявляется у детей, которое были рождены от матерей с сахарным диабетом, хронической анемией, гипертиреозом либо страдавших от преэклампсии и эклампсии. Состояние возникает при выполнении экстренного кесарева сечения, неадекватном родовспоможении (травмирующие акушерские пособия). Высокая частота лейкомаляции (до 22%) отмечается при сочетании длительного безводного периода с хориоамнионитом у матери.

Патогенез

Поражение головного мозга связано со снижением кровотока в церебральных сосудах, недостаточным поступлением кислорода и питательных ингредиентов. Перивентрикулярная область наиболее чувствительна к этим изменениям, что обусловлено особенностями кровоснабжения, несовершенством процессов ауторегуляции, нейроонтогенетическими особенностями головного мозга у младенцев.

Недоношенные намного чаще страдают лейкомаляцией, поскольку у них на фоне гипоксии не увеличивается церебральный кровоток, как это бывает у рожденных в срок младенцев. В результате этого резко уменьшается кровоток в зоне между вентрикулофугальными и вентрикулопетальными артериями, быстро формируется гиперкапния и ацидоз. Расстройства микроциркуляции проявляются стазом, тромбозом, вне- и внутриклеточным отеком белого вещества.

При перивентрикулярной лейкомаляции в конечном итоге происходит некроз отельных участков мозгового вещества, образование кист, избыточное накопление медиаторов воспаления. Поскольку на 28-32 неделях в норме происходит активная миелинизация белого вещества, а в условиях гипоксии этот процесс не может происходить, недоношенные новорожденные впоследствии имеют серьезные органические поражения ЦНС.

Формирование ПВЛ возможно не только при недостатке кислорода, но и при гипероксии – при проведении ИВЛ, оказании других видов респираторной поддержки. При избыточном поступлении кислорода повышается рН крови в мозговой ткани, что вызывает рефлекторный спазм сосудов, затруднение венозного оттока. Также кислород активизирует процессы свободнорадикального церебрального повреждения.

Симптомы

Как правило, перивентрикулярная лейкомаляция формируется антенатально или на протяжении первых часов после рождения ребенка, поэтому начальные признаки заметны уже в родильном доме, особенно если младенец рожден недоношенным. При обширном повреждении белого вещества происходят нарушения сознания по типу летаргии или комы, однако возможна обратная симптоматика – повышенная возбудимость, оживление безусловных рефлексов, судорожный синдром.

Типичным проявлением патологии являются изменения тонуса мышц. На первом месяце жизни преобладает слабость мускулатуры ног в сочетании с нормальным формированием мышц верхних конечностей. У недоношенных новорожденных часто отмечается тотальная мышечная гипотония. Такие нарушения сохраняются в среднем до 6 месяцев, после чего они сменяются спастическими явлениями – повышением тонуса мускулатуры нижних конечностей, оживлением коленных рефлексов.

Течение перивентрикулярной лейкомаляции имеет неравномерный характер: периоды обострения симптоматики сменяются «мнимым благополучием», когда ребенок развивается относительно нормально. Затем происходит задержка формирования моторных навыков, развиваются различные сенсорные нарушения, дизартрия. 66% детей, особенно недоношенные, страдают от снижения остроты зрения вплоть до полной слепоты вследствие атрофии зрительных нервов.

Осложнения

Перивентрикулярные поражения белого вещества – крайне тяжелое состояние. Недоношенные дети с ПВЛ умирают в 50% случаев еще в период новорожденности, у выживших обычно наступает инвалидность с полной дезадаптацией. Пациенты с длительно сохраняющимся судорожными приступами в 85% случаев имеют грубую задержку психомоторного развития. У перенесших ПВЛ в будущем в 1,5 раза чаще встречаются фебрильные судороги, в 27 раз чаще формируется эпилепсия.

При множественных кистах в перивентрикулярной зоне у 80-97% больных (чаще – недоношенных) возникает детский церебральный паралич (ДЦП), который сопровождается глубоким психоречевым отставанием. Развитие заболевания связано с повреждением центральной части внутренней капсулы, средне- и заднелобных сегментов белого вещества полушарий. Также лейкомаляция вызывает микроцефалию (у 42% пациентов), нейросенсорную тугоухость (у 28% больных).

Диагностика

Постановка правильного диагноза в неонатальном периоде затруднена, что объясняется полиморфностью клинической картины, отсутствием патогномоничных симптомов. При физикальном осмотре выявляется асимметрия мышечного тонуса, патологическое усиление рефлексов, на более поздних этапах – спастическая диплегия. Особую настороженность следует проявлять в отношении детей, родившихся недоношенными. В план обследования новорожденных с подозрением на ПВЛ включаются:

- Нейровизуализация. При КТ и МРТ головного мозга определяются множественные очаги атрофии белого вещества, зачастую визуализируются кисты перивентрикулярной области размером более 4 мм, что коррелирует с тяжелым неврологическим дефицитом.

- Дуплексное сканирование сосудов. Исследование артерий головы и шеи с помощью допплерографии имеет важное значение для уточнения параметров кровотока, исключения сосудистых аномалий, которые могли быть причиной постнатальной гипоксии. По показаниям исследование дополняется реоэнцефалографией.

- ЭЭГ. При судорожном синдроме электроэнцефалография необходима для обнаружения зон мозга с повышенной электрической активностью. Недоношенным новорожденным требуются повторные исследования в разные возрастные периоды для оценки динамики морфофункционального созревания мозга.

- Консультации специалистов. При подозрении на патологию зрения, рекомендуется обследование у офтальмолога с осмотром глазного дна. Больным со сниженным слухом необходима консультация ЛОР-врача. Иногда требуется визит к детскому психологу, психиатру.

Лечение перивентрикулярной лейкомаляции

Терапия перивентрикулярной лейкомаляции представляет собой сложную задачу, учитывая необратимый характер повреждений белого вещества, частое сочетание гипоксически-ишемической энцефалопатии с поражениями других систем организма у недоношенных. Медикаментозное лечение подбирается на основе ведущих синдромов болезни и включает следующие группы препаратов:

- Инфузионная терапия. Растворы глюкозы, электролитов, витаминов оказывают положительное влияние на церебральный метаболизм, повышают устойчивость перивентрикулярных зон к гипоксии.

- Нейрометаболиты. Препараты улучшают кровоток и стимулируют доставку питательных веществ в головной мозг, а также выполняют функцию нейропротекторов, способствуют формированию когнитивных навыков.

- Антиконвульсанты. Для купирования судорог используются медикаменты из группы бензодиазепиновых транквилизаторов, а при их неэффективности применяются барбитураты, препараты для наркоза.

- Глюкокортикоиды. Лекарства показаны в случае осложнения заболевания внутричерепной гипертензией. В таком случае они дополняются осмотическими диуретиками.

Учитывая высокую частоту резидуальных неврологических явлений, рекомендовано восстановительное лечение. Чтобы улучшить двигательные способности, назначаются курсы массажа, физиотерапии, лечебной физкультуры. Для развития речевых навыков требуются коррекционные занятия у логопеда, дефектолога. Детям с поражением органов чувств нужна помощь тифлопедагога, сурдопедагога. Пациентам с ДЦП необходимы специальные ходунки, костыли, инвалидные коляски.

Прогноз и профилактика

В большинстве случаев лейкомаляция отличается неблагоприятным течением, отличается высоким уровнем смертности во время младенчества. Для выживших детей прогноз напрямую зависит от тяжести органического дефекта перивентрикулярной зоны, своевременности и полноты проведенного лечения. Профилактика ПВЛ включает рациональное ведение беременности, предупреждение родового травматизма, соблюдение протоколов при респираторной поддержке в роддоме, усиленный контроль за развитием недоношенных.

Источник

Патологические процессы, затрагивающие центральную нервную систему (ЦНС), влияют на работоспособность всего организма. Морфологические изменения зачастую носят необратимый характер, снижая функциональность поврежденных отделов.

Органические поражения головного мозга часто развиваются на фоне нарушения кровоснабжения интракраниального (внутричерепного) пространства. Следствием длительной ишемии нервных тканей может стать лейкоареоз – структурные изменения белого церебрального вещества.

Признаки сосудистого поражения головного мозга

Своевременная диагностика заболевания позволяет стабилизировать работу брахиоцефальных артерий, снизить риск развития опасных осложнений. Эффективным методом исследования головного мозга является магнитно-резонансная томография.

МРТ предполагает использование силового поля, безвредного для здоровья человека. В ответ на направленный электромагнитный импульс наблюдается резонанс заряженных частиц в клетках организма. Атомы водорода в молекулах воды совершают колебательные движения, которые можно зарегистрировать при помощи чувствительных детекторов.

Информативность МР-сканирования зависит от насыщенности жидкостью изучаемых структур. Ткани головного и спинного мозга содержат большой объем воды, поэтому магнитно-резонансная томография позволяет визуализировать малейшие изменения в состоянии ЦНС.

Что такое лейкоареоз?

Причиной развития патологических процессов в области церебрального вещества служит хроническая ишемия головного мозга. При нарушении интракраниального кровообращения возникают очаги некроза нервной ткани. Структурные трансформации сопровождаются уменьшением плотности белого вещества, разрушением миелиновой оболочки нейронов. Процесс передачи нервных импульсов прекращается, снижается функциональность пораженного участка ЦНС.

В зависимости от локализации патологических явлений различают две формы лейкоареоза:

перивентрикулярный – дегенеративные процессы протекают в боковых желудочках головного мозга, возможны очаговые или диффузные изменения паренхимы;

субкортикальный – затрагивает белое вещество под корковым слоем.

Перивентрикулярный лейкоареоз как самостоятельное заболевание встречается редко, чаще данное явление служит симптомом другой патологии головного мозга. Причинами деструктивных процессов считают:

болезнь Альцгеймера;

рассеянный склероз;

болезнь Бинсвангера;

сосудистую деменцию;

ишемический инсульт;

гипертоническую болезнь;

сахарный диабет;

ВИЧ и пр.

Характерным признаком перечисленных патологий является нарушение мозгового кровообращения, приводящее к демиелинизации и дегенерации церебральных структур.

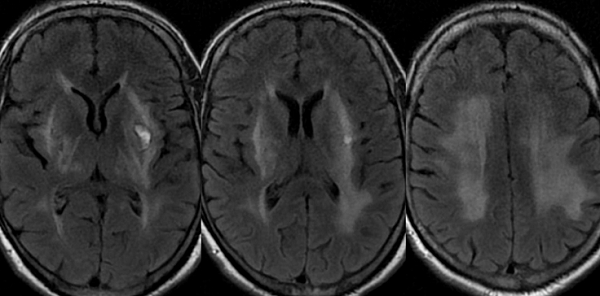

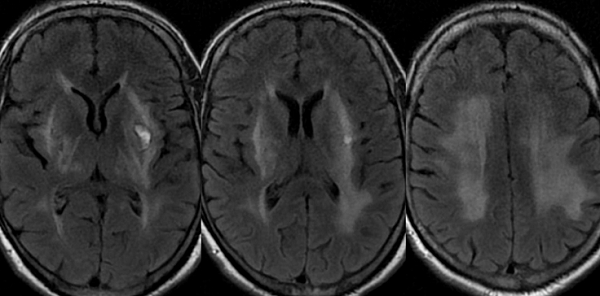

Перивентрикулярный процесс на снимках МРТ

К негативным факторам, повышающим риск развития лейкоареоза, относят:

пожилой возраст;

табакокурение;

алкоголизм;

употребление наркотических средств;

заболевания сердечно-сосудистой системы;

повышенную свертываемость крови;

нерациональное питание.

Перивентрикулярный процесс часто развивается вследствие отека головного мозга, сопровождающегося нарушением функционирования ликвора боковых желудочков. Крупные очаги появляются при лакунарном инфаркте или инсульте.

Симптомы лейкоареоза

Деструкция белого вещества характеризуется нарушением мозговых функций. Клинические проявления зависят от локализации и стадии патологического процесса. Степень поражения нервной ткани определяют с помощью инструментальных исследований. При проведении МРТ возможна диагностика лейкоареоза на начальном этапе.

Для клинической картины деструкции головного мозга характерны:

моторная дисфункция;

когнитивные нарушения;

расстройство психо-эмоционального фона;

нарушения речи;

мышечная слабость;

головные боли;

бессонница.

Первая стадия лейкоареоза сопровождается незначительными головокружениями, быстрой утомляемостью, слабостью. Пациент отмечает:

шум в ушах;

снижение концентрации внимания;

общее депрессивное состояние.

Возможны речевые нарушения, ослабление памяти. При осмотре выявляют повышение сухожильных рефлексов.

Вторая стадия протекает со значительным снижением функциональности организма. Отмечают:

нарушение координации движений;

потерю равновесия при ходьбе;

замедление психомоторных функций;

частичную или полную утрату речи;

снижение памяти и внимания.

Пациент перестает контролировать свои действия. Заметны апатия, раздражительность, депрессия. Возможны учащенное мочеиспускание, ночной диурез.

Третья стадия сопровождается усилением перечисленных признаков. Наблюдаются:

выраженные поведенческие нарушения;

падения при ходьбе;

утрата речи, памяти;

недержание мочи.

Пациент не способен к самообслуживанию.

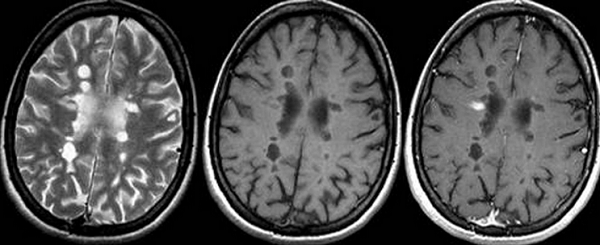

Лейкоареоз на снимках МРТ

Деструкция белого вещества в области лобной доли характеризуется снижением интеллектуальных способностей на фоне удовлетворительной моторной функции.

МРТ головного мозга покажет лейкоареоз?

Магнитно-резонансную томографию считают одним из наиболее информативных способов исследования церебральных структур. В результате МРТ получают послойные изображения с шагом от 1 мм.

Сканирование проводят в трех взаимно перпендикулярных проекциях, при необходимости врач реконструирует 3D-модель рассматриваемой области. Томограммы визуализируют строение, форму, размеры интракраниальных структур. Трехмерная проекция помогает оценить локализацию и распространенность патологического процесса.

Изменения, характерные для лейкоареоза, хорошо видны при МРТ головного мозга. Метод позволяет оценить состояние белого вещества, показывает нарушение целостности миелинового слоя нейронов. Для визуализации кровеносной системы назначают МР-ангиографию.

Исследование церебральных сосудов проводят с использованием контрастного препарата. После внутривенной инъекции раствор заполняет кровеносное русло и межклеточное пространство. Томограммы дают возможность оценить просвет, наполненность, состояние стенок сосудов. В результате ангиографии выявляют патологии церебральных вен и артерий, последствия нарушений мозгового кровообращения (ишемию и пр.)

Сканирование применяют для дифференциальной диагностики дегенеративно-дистрофических, воспалительных, демиелинизирующих процессов, следствием которых может стать деструкция белого вещества. МРТ показывает структурные изменения тканей головного мозга, помогая выявлять пораженные очаги диаметром от 3 мм.

Магнитно-резонансная томография позволяет определить лейкоареоз на начальном этапе, уточнить патогенез заболевания и выбрать результативный метод лечения. Эффективность терапевтических и хирургических мер во многом зависит от этиологии деструктивного процесса.

Признаки легкого перивентрикулярного лейкоареоза на МРТ

Заболевание развивается на фоне увеличения количества жидкости вокруг боковых желудочков головного мозга. Расширение периваскулярной щели сопровождается образованием патологических очагов вследствие инсульта или инфаркта. Наблюдается нарушение кровотока церебральных артерий.

При проведении МРТ выявляют следующие признаки лейкоареоза:

вдоль перивентрикулярного пространства заметна равномерная полоса;

над полюсом бокового желудочка образуется «шапочка», соответствующая пораженному участку белого вещества.

На Т2-взвешенных изображениях патологические очаги имеют гиперинтенсивный сигнал.

Изменения в области боковых желудочков при перивентрикулярном лейкоарезе

Клиника «Магнит» в Санкт-Петербурге проводит МРТ головного мозга на закрытом томографе фирмы Siemens. Устройство генерирует силовое поле напряженностью 1,5 Тл, обеспечивая высокое качество снимков. Записаться на исследование можно по телефону +7 (812) 407-32-31 или на сайте клиники.

Источник

Приводится описание форм гидроцефалии, которые могут быть случайными находками на МРТ/КТ головного мозга – первичные гидроцефалии и состояния с которыми нужно проводить дифференциальный диагноз. Информация о доброкачественной внутричерепной гипертензии (ДВГ), нормотензивной и заместительной гидроцефалии представлена в том, объёме, который необходим неврологу в амбулаторной практике для принятия решений и разъяснения пациенту сути его состояния. Структура документа отражает стоящие перед ним задачи. Более подробно с вопросом можно познакомится по ссылкам в соответствующих разделах текста. Клиника внутричерепной гипертензии складывается из общемозговых и очаговых симптомов. Для внутричерепной гипертензии характерно отсутствие патогномоничных нарушений. При типичной клинической картине выделяется триада: головная боль, рвота, застойные явления на глазном дне. Повышенное внутричерепное давление часто сочетается с гидроцефалией – это расстройство с накоплением избыточного количества спинномозговой жидкости (СМЖ) в желудочках головного мозга и/или субарахноидальных пространствах, вследствие нарушения равновесия между секрецией и всасыванием, которое сопровождается расширением желудочков и/или субарахноидальных пространств. Набор нарушений у пациентов может быть сходен с клиникой других поражений нервной системы: – диссеминированные демиелинизирующие очаговые поражения вещества головного мозга и черепных нервов, – очаговые поражения ствола головного мозга с заинтересованностью медиального продольного пучка и развитием расстройств сознания – объёмные образования головного мозга с общемозговыми изменениями, очаговыми симптомами и симптомами поражения черепных нервов, – состояния с диффузным поражением головного мозга – энцефалопатии. – нейроинфекции (врождённый сифилис, цитомегаловирусная инфекция, эпидемический паротит и др.) – тромбоз синусов и вен головного мозга. Малосимптомные случаи внутричерепной гипертензии (ВЧГ) сопровождаются неспецифическими жалобами – головокружение, утомляемость. Разнообразие вариантов клинической картины, как по степени тяжести, так и по набору симптомов является причиной гипердиагностики гипертензионно-гидроцефального синдрома, как во взрослой, так и в детской неврологической практике. Дополнительное вредное влияние оказывает высокая доля ложноположительных данных о расширении желудочковой системы при использовании эхоэнцефалоскопии. Врачи могут утверждать, что у пациента ВЧГ, если по данным реоэнцефалографии, дуплексного сканирования брахиоцефальных артерий или транскраниальной допплерографии выявлено венозного оттока из полости черепа.

К визуализационным признакам гидроцефалии с повышением ВЧД относятся: Увеличение размеров нижних рогов боковых желудочков более чем на 2 см с отсутствием визуализации субарахноидальных пространств конвекситальных областей, межполушарной и боковых щелей мозга; Баллоновидное расширение передних рогов боковых желудочков (симптом Микки Мауса) и III желудочка; Перивентрикулярное снижение плотности ткани, фиксируемое при КТ, или повышение сигнала в режиме Т2, отмечаемое при магнитно-резонансной томографии (МРТ), в результате трансэпендимарного пропитывания или миграции ликвора. Кроме структурных изменений, учитываются клинические проявления гидроцефалии. Последнее уточнение необходимо, поскольку учёт только структурных изменений не позволяет относить к гидроцефалии нарушения ликвородинамики без изменения конфигурации желудочков, например, доброкачественная внутичерепная гипертензия (ДВГ).

ДОБРОКАЧЕСТВЕННАЯ ВНУТРИЧЕРЕПНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ

ДВГ является идиопатическим заболеванием в рамках синдрома псевдопухоли головного мозга.

Вторичные состояния, сходные с ДВГ по клиническим и инструментальным характеристикам, вызываются следующими причинами (по Adams And Victor’s Principles Of Neurology, Eighth Edition, 2005, Allan H. Ropper, M.D. Robert H. Brown, D.Phil., M.D.):

I. Церебральная венозная гипертензия (диагноз устанавливается на основании визуализации сосудов головного мозга)

A. Окклюзия верхнего сагиттального и латеральных синусов:

- Гиперкоагуляция (онкологические заболевания, приём оральных контрацептивов, дегидратация, антифосфолипидный синдром)

- Травматическая

- Послеоперационная

- Инфекционная (чаще – поперечных синусов в связи с мастоидитом)

B. Увеличение объёма крови в связи с артериовенозными мальформациями с высоким сбросом, фистулами твёрдой мозговой оболочки и другими сосудистыми аномалиями

III. Заболевания оболочек головного мозга (диагноз устанавливается на основании исследования СМЖ)

A. Карциноматоз и лимфоматоз оболочек

B. Хронический инфекционный и гранулёматозный менингит (грибковый, спирохетозный, туберкулёзный, саркоидозный)

IV. Глиоматоз головного мозга

V. Токсическое поражение

A. Гипервитаминоз A (особенно, изотретиноин, который используется для лечения акне)

B. Тетраэтисвинец

C. Тетрациклин

D. Идиосинкразия на различные препараты (амиодарон, фторхинолоны, эстрогены, фенотиазины и другие)

VI. Метаболические нарушения

A. Назначение и отмена кортикостероидов

B. Гипер- и гипофункция мозгового слоя надпочечников

C. Микседема

D. Гипопаротиреоз

VII. Состояния с повышенным содержанием белка в СМЖ

A. Синдром Гийена-Барре

B. Спинальная олигодендроглиома

C. Системная красная волчанка

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Распространённость ДВГ составляет 4-21 на 100 000 населения. Доброкачественная внутричерепная гипертензия чаще встречается у женщин (92%) детородного возраста (15-44 года), страдающих избыточным весом (94%). Отмечается тенденция к росту распространённости состояния в развитых странах.

ПАТОГЕНЕЗ

В качестве механизма развития рассматривают нарушения строения венозной системы головного мозга и повышение давления в грудной и брюшной полости, что нарушает возврат венозной крови. Для ДВГ характерно сочетание повышенного ВЧД с нормальным составов СМЖ, при отсутствии других причин внутричерепной гипертензии по данным нейровизуализации и других обследований.

КЛИНИКА

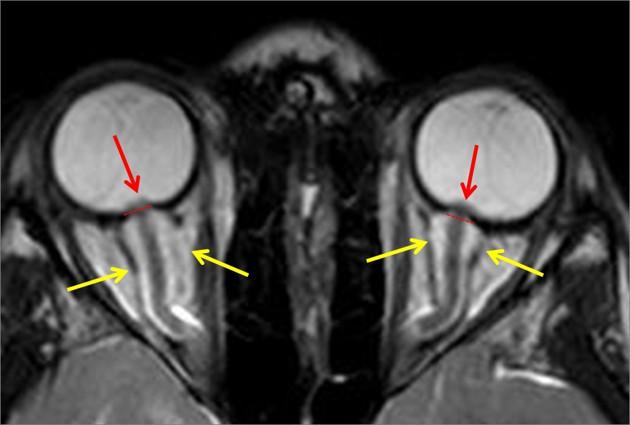

Головная боль не имеет специфических характеристик, чаще латерализованная и носит пульсирующий характер. Может быть постоянной или возникать в виде приступов. Тошнота и рвота встречаются не часто. У отдельных пациентов интенсивность головной боли определяется положением тела. Боль может купироваться в покое или под действием НПВС. В отдельных случаях боль распространяется по дерматомам, иннервируемым тройничным нервов или шейными сегментами спинного мозга. Часто описывается ригидность шейного отдела позвоночника. Приблизительно у 2/3 пациенток с отёком соска зрительного нерва отмечаются транзиторные зрительные нарушения (чаще, несколько секунд). Они могут быть как односторонними, так и двусторонними. Выраженность зрительных нарушений не коррелирует со степенью повышения внутричерепного давления, и не имеет прогностической значимости для определения риска развития стойких зрительныхнарушений. Пациенты также могут отмечать фотопсии («вспышки», «искры», «молнии»), их развитие может зависеть от положения головы. У пациентов часто отмечается стойкий или преходящий парез горизонтального взора, связанный с поражением отводящего нерва (значительно реже с другими причинами) Пульсирующий шум в ушах, похожий на порывы ветра или поток воды характерен и специфичен для доброкачественной внутричерепной гипертензии. Патогенез шума связывают с тем, что при повышенном давлении, СМЖ может проводить пульсацию от синусов головного мозга. При физикальном обследовании пациентов фиксируют: – отёк дисков зрительных нервов – выпадение полей зрения – признаки пареза отводящего нерва реже страдают другие черепно-мозговые нервы (обонятельный, глазодвигательный, блоковый, тройничный, лицевой, слуховой).

ДИАГНОСТИКА

В большинстве случаев КТ/МРТ головного мозга дают нормальные результаты. Реже выявляются незначительные изменения: уплощение задней части белочной оболочки глаза, расширение субарахноидального пространства вокруг зрительного нерва, увеличение или пролабирование внутрь внутриглазной части зрительного нерва на МРТ с контрастным усилением, синдром «пустого турецкого седла», извитость орбитальной части зрительного нерва в вертикальной плоскости.

Рисунок 1 Изменения зрительного нерва при доброкачественной внутричерепной гипертензии

В диагностике ДВГ нейровизуализация используется для исключения других состояний. Предпочтительным является проведение МРТ головного мозга со сканированием в режиме венографии. Метод более точен для исклюлючения церебрального венозного тромбоза.

Повышенное давление ликвора по данным люмбальной пункции является необходимым условием диагноза. Нормальной величиной давления СМЖ считается 200 мм водного столба, значения в пределах 200-250 мм.водн.ст. являются пограничными, > 250 мм.водн.ст. – патологическими. Кроме того, люмбальная пункция проводится чтобы доказать нормальный состава ликвора. Это является требованием постановки диагноза.

ЛЕЧЕНИЕ

При отсутствии лечения, ДВГ может приводить к потере зрения.

К немедикаментозным мероприятиям относят:

- снижение массы тела;

- коррекция сонного апноэ;

- лечение анемии;

- отмена препаратов, провоцирующих развитие внутричерепной гипертензии.

Используется ингибитор карбоангидразы – ацетазоламид в начальной дозе 500мг х 2раза в день, в дальнейшем, доза может быть повышена до 2-4 г/сут. Использование препарата обосновано только результатами единичных клинических наблюдений.

Перед назначением рекомендуется уточнить, нет ли у пациента непереносимости сходных по химической природе сульфаниламидных препаратов.

Реже используется другое мочегонное средство – фуросемид. Доза препарата у взрослых – 20-40мг/сут.

Более ограничен опыт использования топирамата, который также является ингибитором карбоангидразы.

Рутинное использование кортикостероидов не рекомендуется. Ввиду большого количества побочных действий, в том числе, увеличение массы тела, назначение препаратов целесообразно только при остром развитии нарушений зрения в комплексной терапии с ацетазоламидом и антисекреторными препаратами (ранитидин, омепразол). Длительный приём кортикостероидов у пациентов с ДВГ не рекомендуется. Подходы к купированию приступов и профилактическому лечению головной боли сходны с таковыми при мигрени (НПВС для приступов, вальпроаты, трициклические антидепрессанты для профилактического лечения).

Рутинное выполнение люмбальных пункций не рекомендуется.

Возможность проведения операции у пациентов, получающих терапию, рассматривается в следующих случаях:

- прогрессируют двигательные нарушения

- снижается острота зрения в связи с отёком диска зрительного нерва;

- сохраняется головная боль

- прогнозируется гипотензия (лечение артериальной гипертензии, гемодиализ).

Гипотензия, теоретически, может увеличить риск ишемической невропатии при отёчности диска зрительного нерва. пациент не может выполнять рекомендации врача по консервативному лечению (когнитивные нарушения, нарушения приверженности, беспорядочный образ жизни).

Существует два подхода к хирургическому лечению: шунтирующие операции и фенестрирование оболочки зрительного нерва. Эффективность и безопасность этих подходов не сравнивалась.

НОРМОТЕНЗИВНАЯ ГИДРОЦЕФАЛИЯ

Нормотензивная гидроцефалия (НГ) связана с нарушением всасывания СМЖ, при этом развивается расширение желудочков головного мозга при нормальном внутричерепном давлении.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Распространённость НГ составляет 1-2 случая на 1 000 000 человек. В практике невролога, специализирующегося на пациентах с экстрапирамидными заболеваниями за год фиксируется, как правило, не более десятка пациентов. Этот вид гидроцефалии чаще встречается у пожилых людей. Состояние нужно исключать у лиц старше 60 лет с сочетанием когнитивных нарушений (слабоумия), нарушений функции тазовых органов (чаще, недержание мочи) и нарушений ходьбы (паркинсонизм нижней части тела) – триада Хакима-Адамса. Ввиду того, что в существенной доле случаев шунтирующая операция на ранних стадиях приводит к улучшению ходьбы, важно своевременно заподозрить и подтвердить это состояние.

КЛИНИКА

В структуре когнитивных нарушений доминируют лобно-подкорковые расстройства: снижение активности, аспонтанность, нарушения поведения. Нарушения ходьбы описываются как «магнитная» походка, апраксия ходьбы, лобная атаксия. Пациенты испытывают наибольшие затруднения при начале ходьбы. Площадь опоры увеличена, длина и высота шага уменьшена, нарушена плавность движений, отмечается «декремент» – прогрессирующее замедление ходьбы с каждым шагом. У пациентов всегда есть постуральная неустойчивость, часто при расспросе можно выяснить, что ранее были падения.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

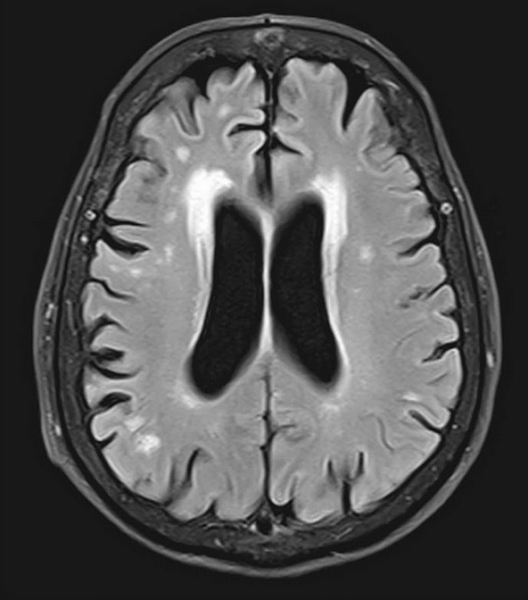

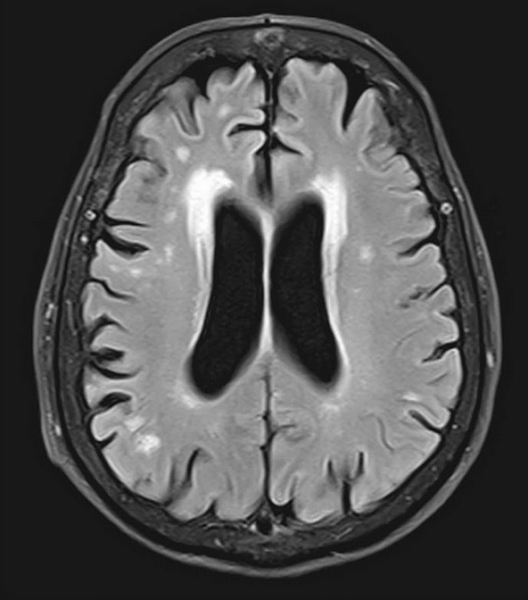

Однако, другие заболевания с когнитивными и двигательными нарушениями могут иметь похожий набор нарушений. При проведении дифференциальной диагностики рассматриваются: сосудистая деменция (дисциркуляторная энцефалопатия III стадии), болезнь Паркинсона с деменцией и деменция с тельцами Леви, болезнь Альцгеймера. Основным методом диагностики является МРТ головного мозга. При исследовании выявляется расширение боковых желудочков, округлая форма их передних рогов, сглаженность рельефа коры головного мозга. Важно использование желудочково-полушарного индекса Эванса, который представляет собой отношение расстояния между наиболее отдаленными точками передних рогов боковых желудочков к наибольшему внутреннему диаметру черепа. Вентрикуломегалия диагностируется, если индекс превышает 0,31. Для НГ характерны изменения перивентрикулярного белого вещества, сходные с лейкоареозом (см.выше). Их выраженность коррелирует со степенью когнитивных нарушений].

Рисунок 2 МРТ признаки церебральной атрофии (А) при болезни Альцгеймера и (В) нормотензивной гидроцефалии

На первый взгляд изображения довольно похожи, но на снимке справа отмечается округлая форма рогов боковых желудочков, сглаженность борозд больших полушарий.

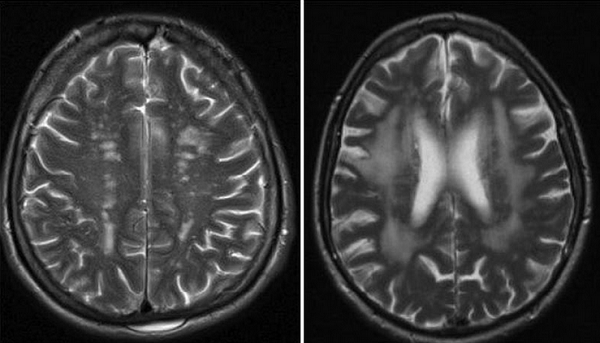

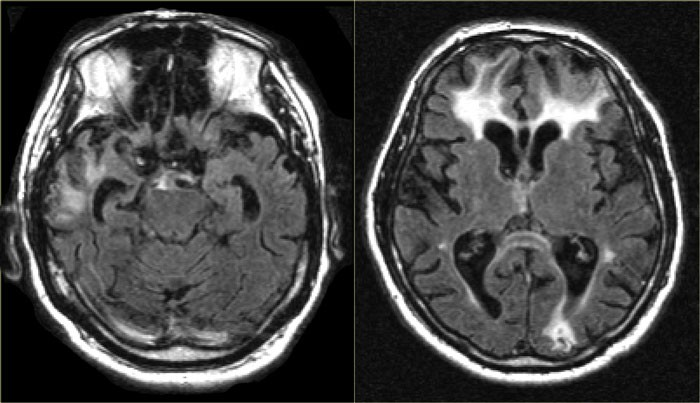

Рисунок 3 Глиозные и атрофические изменения после черепно-мозговой травмы, заместительная гидроцефалия

ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ГИДРОЦЕФАЛИЯ

Термины «заместительная гидроцефалия» и гидроцефалия ex-vacuo обозначают расширение желудочков головного мозга вторичного характера, вследствие атрофии головного мозга – уменьшения объёма мозговой ткани. Заместительная гидроцефалия не сопровождается нарушениями ликвородинамики, в том числе повышением внутричерепного давления. В связи с этим отношение этого состояния к гидроцефалии оспаривается. С заместительной гидроцефалией чаще сталкиваются у пожилых пациентов с хроническим сосудистым и/или токсическим поражением головного мозга, последствиями черепно- мозговых травм. В последних двух случаях возможно избирательное уменьшение объёма отдельных мозговых областей: атрофия мозжечка и лобных долей, атрофия областей головного мозга в проекции ушиба. Заместительная гидроцефалия не имеет чёткой корреляции с неврологическими нарушениями и не требует специального лечения.

На фоне терминологических разногласий в вопросе, существует несколько не противоречащих друг другу классификаций:

- сообщающаяся и несообщающаяся;

- обструктивная и арезорбтивная;

- врождённая и приобретённая;

- генетическая или связанная с мальформациями ЦНС;

- изолированная внутрижелудочковая-обструктивная и экстравентрикулярная простая и осложнённая.

Термин «компенсированная гидроцефалия» описывает состояния без прогрессирущего увеличения желудочков головного мозга, в противном случае диагностируется некомпенсированная гидроцефалия. «Наружная гидроцефалия» или «доброкачественное расширение субарахноидальных пространств» это избыточное накоплению жидкости, состояние довольно часто ассоциировано с семейной макроцефалией (размер черепа больше размера головного мозга, при этом нарушений ликвородинамики, в том числе повышения давления СМЖ не отмечается).

- Термин «гидроцефалия» используется для обозначения группы состояний различимых друг от друга по данным КТ или МРТ головного мозга.

- Суждение о гидроцефалии без данных КТ или МРТ может быть ошибочным.

- У детей гидроцефалия, как правило, ассоциирована с повышением внутричерепного давления (ВЧД). В большинстве случаев, она вызывается избыточной продукцией СМЖ, которая скапливается в желудочках головного мозга в связи с нарушениями её циркуляции (обструктивная или несообщающаяся гидроцефалия). Реже, СМЖ скапливается из-за нарушений всасывания (сообщающаяся гидроцефалия).

- У взрослых, в отличие от детей, значительно чаще встречаются формы гидроцефалии без повышения ВЧД.

- Поскольку гидроцефалия может быть не только изолированным сос?