Перифокальный отек масс эффект

Соавтор: Сотников В. В., к.в.н., главный врач Ветеринарной клиники неврологии, травматологии и интенсивной терапии, г. Санкт-Петербург.

Для выбора оптимальной лечебной тактики и планирования нейрохирургического вмешательства при опухолях головного мозга важно получить наиболее полную диагностическую информацию не только о локализации и гистологических свойствах опухоли, но и о выраженности и характере перифокальных реакций мозга, существенно влияющих на клинические проявления заболевания. Значительный перифокальный отек снижает выживаемость пациентов при менингиомах (Motta L, Mandara MT, Skerritt GC.2012).

Наиболее общей, закономерно развивающейся реакцией при очаговых поражениях (прежде всего при опухолях мозга) является перифокальный отек, в основе развития которого лежит взаимодействие сосудистого и паренхиматозного фактора.

Принято различать вазогенный и цитотоксический отеки мозга, которые могут сочетаться и изменять количественные соотношения в динамике развития в зависимости от вызвавшей их причины. Перифокальный отек при опухолях мозга формируется за счет увеличения объема внеклеточного пространства в результате накопления в нем жидкости, поступающей из поврежденных глиальных клеток, и вследствие повышения проницаемости клеточной мембраны эндотелия капилляров в зоне, окружающей очаг поражения. Распространенность зоны перифокального отека определяется не только увеличением содержания в ней воды, но и степенью регионарной демиелинизации волокон белого вещества мозга.

Чем выше степень демиелинизации, тем меньше содержание липидов в перифокальной зоне и тем более выражены нарушения процессов окисления и фосфорилирования, а также явления отека мозга (Chan Р.Н., Fishmann R.A. 1978). В прогрессировании перифокального отека основную роль играют два механизма: поступление в белое вещество мозга белков плазмы и их связывание с глиальными элементами; увеличение дальнейшего поступления жидкости в перивазальное пространство вследствие осмотического градиента; а также, по аналогичному механизму, поступление жидкости из ликворной системы (Priden F.R., Tsayumu M., Reulen H.J. 1979; S.Reulen H.J., Graber S., Huber P., Jto U. 1988).

Многочисленные исследования в гуманной медицине, проведенные в Институте нейрохирургии АМН Украины, свидетельствуют о существовании динамических различий между явлениями отека и набухания мозга. Отек – это увеличение содержания свободной воды в межклеточных интерстициальных пространствах, а набухание – это накопление свободной воды в клетках и связанной воды в межклеточных пространствах. Для внутримозговых опухолей, особенно для глиом, характерно преобладание отека в перифокальной зоне (О.Ю.Чувашова 2000).

По мере увеличения объема опухоли и нарастания явлений внутричерепной гипертензии изменяется белковый состав как в очаге поражения, так и в перифокальной зоне, в которой эти сдвиги коррелируют со степенью злокачественности опухоли. При этом развиваются регионарные нарушения проницаемости гематоэнцефалического барьера, которые увеличивают цитотоксический отек. Определенную роль в этом процессе, по-видимому, играет обнаруженный недавно в головном мозге специфический белок – фактор проницаемости сосудов, стимулирующий ангиогенез в опухолевой ткани и повышающий проницаемость капилляров, причем обнаружена корреляция между концентрацией этого белка и выраженностью перифокального отека.

Изложенные предпосылки обосновывают поиски возможностей неинвазивного получения диагностической информации, характеризующей выраженность перифокального отека мозга при глиомах с учетом их локализации, величины и гистологических свойств.

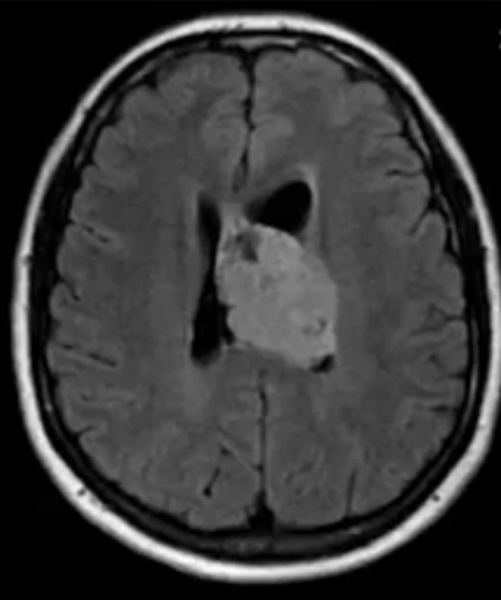

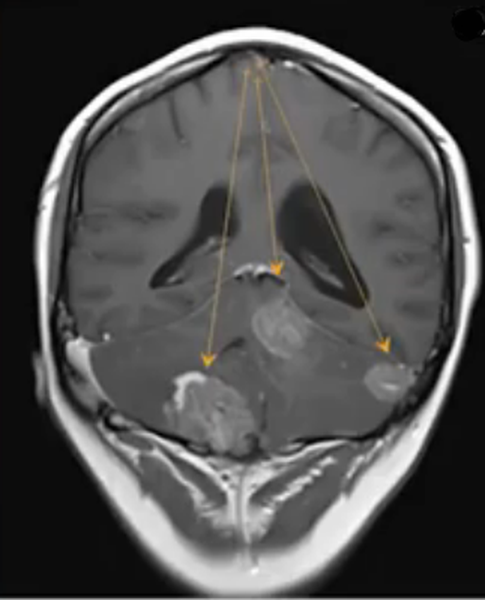

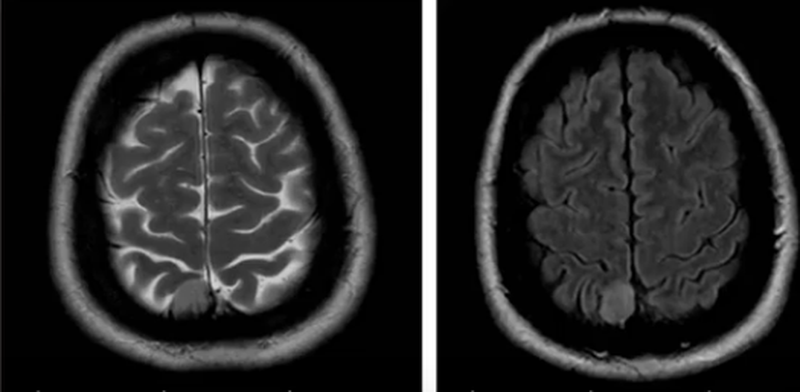

По данным МРТ границы глиом и перифокального отека оптимально отличаются в Т2 режиме, поскольку интенсивность сигнала возрастает в зоне большого накопления экстрацеллюлярной жидкости. Рис 1(а)

Рис. 1А. Т2 режим, хорошо выражен перифокальный отек (белые стрелки).

Рис. 1Б. Т1 режим без введения контраста, отсутствует правый желудочек, имеется смещение срединных структур.

Рис. 1В. Т1 режим с введенным контрастным препаратом «Магневист». Регистрируется интенсивный сигнал от новообразования (обозначено стрелкой), перифокальный отек не виден.

Возможность выявления границ между опухолью и зоной перифокального отека повышается при повторном МРТ-исследовании после введения магнитоусиливающих препаратов (магневист). Поскольку магневист не проникает через неповрежденный гематоэнцефалический барьер, сопоставление томограмм, полученных до и после введения препарата, позволяет судить о регионарных нарушениях проницаемости барьера. Рис 1(A,B)

Это особенно отчетливо проявляется при астроцитомах типичной структуры, при которых функция гематопаренхиматозного барьера на границе опухоли и прилегающих участках мозга до определенного времени остается относительно сохранной, поэтому магневист не проникает в ткань опухоли.

В связи с этим зона гипоинтенсивности сигнала более отчетливо определяется в проекции астроцитомы, чем в области перифокального отека. Оценка размеров и распространения глиом более точна на МРТ, чем на КТ (Кобяков Г.Л., Коновалов А.Н., Личиницер М.Р. 2001; Коновалов A.Н., Корниенко В.Н. 1985; Коновалов А.Н., Корниенко В.Н., Пронин И.Н., 1997.; Yamada K., Soreusen A.G. 2000).

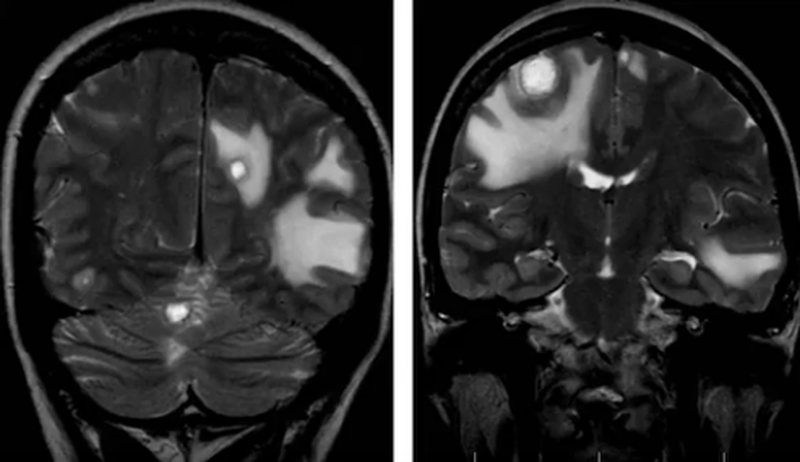

Существует большая точность и разрешающая способность МРТ в диагностике глиом полушарий мозга, этот метод не сопоставим с данными, полученными при КТ-исследовании. Он позволяет более точно определить вид опухоли, степень ее анаплазии и выраженность перифокального отека мозга, что имеет важное значение для выбора наиболее рациональной противоотечной терапии в процессе предоперационной подготовки и планирования хирургического вмешательства (рис. 2,3,4,5,6). На всех рисунках представлены справа результаты МРТ – изображения, а слева – КТ в аналогичных срезах.

Рис. 2 а. КТ. Заметно смещение срединных структур (стрелка). Отек не виден

Рис. 2б. МРТ. Хорошо виден перифокальный отек

Рис. 3а. КТ. Заметно смещение срединных структур (стрелка). Отек не виден

Рис. 3б. МРТ. Хорошо виден перифокальный отек

Рис. 4а. КТ. Заметно смещение срединных структур.Отек не виден

Рис. 4б. МРТ. Хорошо виден перифокальный отек. FLAIR последовательность

Рис. 5а. КТ. Перифокальный отек плохо виден, но новообразование хорошо заметно (стрелка)

Рис. 5б. МРТ. Видно новообразование (большая стрелка), отек наиболее хорошо виден в программе FLAIR (маленькие стрелки)

Рис 6а. КТ. В области обонятельной луковицы визуализируется новообразование

Рис. 6б. МРТ. Т1 режим с контрастом дает возможность гораздо точнее оценить объем новообразования, его границы

Представленные выше рисунки демонстрируют, что визуализация новообразования головного мозга, перифокального отека и его распространенности гораздо информативнее при использовании МРТ, чем КТ. Улучшить визуализацию помогает использование контраста, а также последовательного выполнения программ: для оценки перифокального отека целесообразно использовать FLAIR импульсную последовательность МРТ. Т2-взвешенные изображения, широко использующиеся для выявления патологических изменений, не всегда позволяют с достаточной надежностью различать зоны поражения и некоторые нормальные ткани. Так, на Т2-взвешенных изображениях зоны патологических изменений вещества мозга часто имеют высокий сигнал и выглядят как более яркие участки. Аналогичный высокий сигнал имеет также нормальная спинномозговая жидкость, что затрудняет выявление патологических очагов, располагающихся около пространств, заполненных данной жидкостью. Для преодоления данного недостатка разработана методика FLAIR (Fluid Attenuated Inversion Recovery), обеспечивающая подавление сигнала свободной воды (спинномозговой и некоторых других физиологических жидкостей) при сохранении базовой Т2-взвешенности изображения. FLAIR лучше выявляет очаговые изменения мозга.

Нельзя не отметить, что (по нашим данным наблюдения 35 пациентов) оценить наличие и размер перифокального отека при ЭЭГ – исследовании невозможно. Такая же ситуация существует и в гуманной медицине. Изменения биоэлектрической активности мозга (ЭЭГ) при глиальных опухолях неспецифичны и отражают реакцию мозга на поражение, развивающееся в нем. В дооперационном периоде ЭЭГ позволяет получить объективную информацию о функциональном состоянии мозга, выявить наличие и локализацию эпилептического очага у пациентов, имеющих эпилептические припадки (Фадеева Т.Н. 2004). Следует исходить из данных о том, что опухолевая ткань электрически нейтральна, поэтому на ЭЭГ нет отражения места локализации опухоли. Однако при проведении противоотечной терапии (дексаметазон 1мг/кг 2 раза в день) перед оперативным лечением либо при неоперабельных опухолях вместе с регрессом неврологических симптомов очень быстро происходит нормализация электрической активности головного мозга, что, несомненно, указывает на влияние перифокального отека на электрическую активность мозга.

Список литературы:

- Chan Р.Н., Fishmann R.A. Brain edema: induction in cortical slices by polyunsaturated fatty acids //Science. – 1978. – V.201, №5607. – P.358-360.

- Priden F.R., Tsayumu M., Reulen H.J. Measurement of vasogenic brain edema clearance into ventricular CSF //Surg. Forum. – 1979. – V.30, №5. – P. 446-453.

- S.Reulen H.J., Graber S., Huber P., Jto U. Factors off ecting the extension of peritumoral brain oedema ACT-study //Acta Neurochir. – 1988. – V.96, №1-2. – P. 19-24.

- Motta L., Mandara M. T., Skerritt G. C. Canine and feline intracranial meningiomas: an upd review. The Veterinary Journal, 192, 153-165. Source ChesterGates Animal Referral Hospital, Chester Gate Road, Telford Court, Unit E-F, Chester CH16LT, United Kingdom.

- Чувашова О.Ю. Характеристика перифокального отека при глиомах полушарий головного мозга различной степени анаплазии по данным компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Институт нейрохирургии им. акад. А.П.Ромоданова АМН Украины, г. Киев. 2000.

- Кобяков Г.Л., Коновалов А.Н., Личиницер М.Р. и др. Современные возможности химиотерапии в лечении злокачественных опухолей // Современные минимально-инвазивные технологии (нейрохирургия, вертебрология, неврология, нейрофизиология): Материалы симпозиума. – СПб., 2001.-С. 251-253.

- Коновалов A.Н., Корниенко В.Н. Компьютерная томография в нейрохирургической клинике. – М.: Медицина, 1985.- С. 20-44.

- Коновалов А.Н., Корниенко В.Н., Пронин И.Н. Магнитно-резонансная томография в нейрохирургии. – М.: Видар, 1997.-С. 95-134.

- Yamada K., Soreusen A.G. Diagnostic imaging // Neurooncology. The Essentials. – New York, 2000. – Ch. 6. – P. 56 -77

Источник

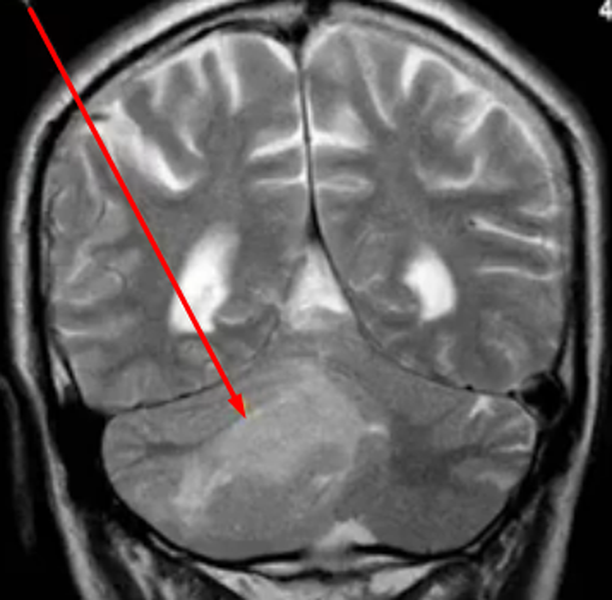

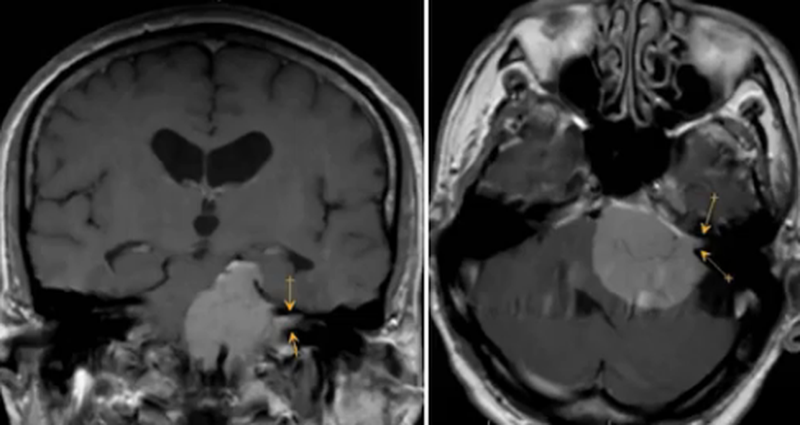

Опухоль мозжечка на МРТ (указана стрелкой)

Опухоль мозжечка на МРТ (указана стрелкой)Опухоли головного мозга долгое время диагностировали исключительно по клиническим признакам, часто слишком поздно. С появлением нейровизуализационных методов стало возможным выявление опасных патологий на ранних этапах их развития. Уже на первых стадиях формирования опухоль головного мозга на МРТ отчетливо видна, а врачи могут планировать дальнейшие действия. Ранняя диагностика увеличивает шансы на выздоровление даже при онкологических заболеваниях.

Симптомы рака головного мозга

Злокачественные опухоли составляют почти половину выявленных внутричерепных новообразований. Общими проявлениями патологических изменений в мозге могут быть:

- головные боли, часто утренние, с тошнотой и рвотой;

- вертиго (головокружение центрального происхождения);

- нарушение координации движений;

- ухудшение зрения, слуха;

- речевые расстройства;

- раздражительность;

- сонливость;

- судороги;

- поведенческие расстройства;

- слабость в мышцах лица или конечностей;

- онемение, парестезии в отдельных частях тела;

- психические нарушения и др.

Клиника опухолей отличается в зависимости от локализации, размеров, типа новообразования. Патологию дифференцируют исходя из данных, полученных при инструментальном и лабораторном обследовании, гистологического анализа тканей.

По тому, как выглядит опухоль мозга на МРТ, врачи делают предположения о ее природе. Однозначных утверждений быть не может, так как верификацию образований осуществляют с помощью гистологического анализа. Характерными признаками злокачественных опухолей головного мозга на снимках МРТ являются:

- неправильная их форма;

- нечеткие контуры новообразований;

- выраженный перифокальный отек;

- масс-эффект (смещение близлежащих структур);

- гидроцефалия;

- неоднородное накопление контраста (иногда вообще не накапливают);

- “пестрота” опухоли (кровоизлияния, некрозы и/или кисты в структуре) и др.

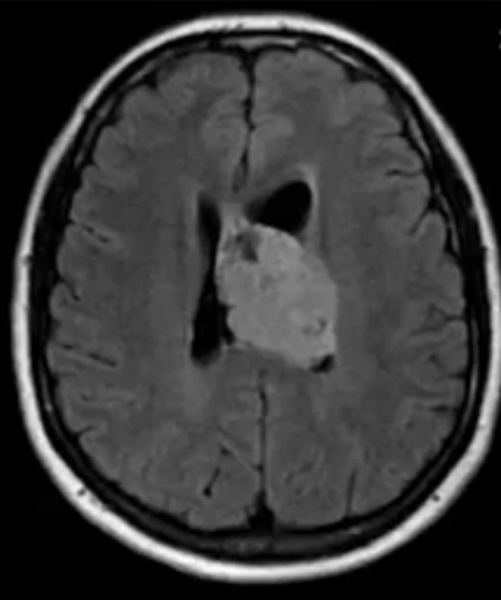

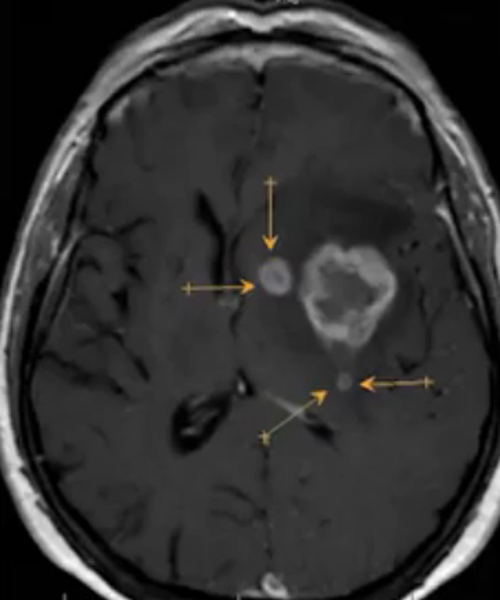

Глиобластома на МРТ головного мозга без контраста

Глиобластома на МРТ головного мозга без контраста

Причины появления опухоли головного мозга

Точный механизм формирования злокачественных образований не установлен. Факторами риска признаны возраст старше 70 лет, принадлежность к мужскому полу. Чаще опухолевые патологии мозга обнаруживают у пациентов, которые имеют:

- отягощенный семейный анамнез;

- контакты с канцерогенными веществами;

- радиационное воздействие;

- черепно-мозговые травмы в анамнезе;

- перенесенные воспалительные патологии головного мозга.

У некоторых пациентов с обнаруженными опухолями врачам не удается выявить ни одного провоцирующего фактора, тогда как у лиц, которые регулярно подвергаются их воздействию, новообразований мозга нет. Такие сведения подвергают сомнению существующие гипотезы о происхождении онкопатологий ЦНС (центральной нервной системы).

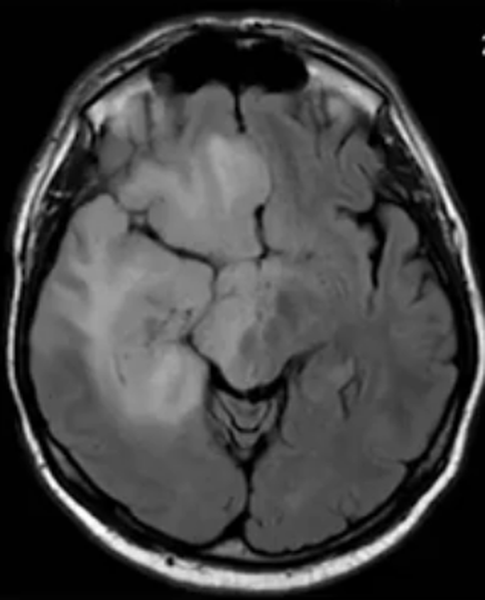

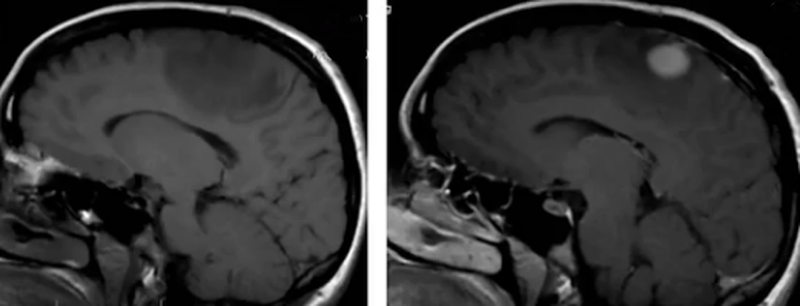

Эпендимома при МР-сканировании головного мозга

Эпендимома при МР-сканировании головного мозга

Опухоли головы часто по своей природе являются вторичными, т.е. метастазами. По локализации образования могут быть расположены в костях черепа, мягкой и твердой мозговых оболочках, в сером и белом веществе. В структуры головы чаще метастазируют меланомы, рак почки, простаты, легкого, молочной железы, желудка.

Метастазы в головном мозге на постконтрастном изображении (указаны стрелками)

Метастазы в головном мозге на постконтрастном изображении (указаны стрелками)

Может ли МРТ показать опухоль головного мозга?

По результатам магнитно-резонансной томографии врачи могут выявить изменения структуры тканей. Опухоли головного мозга на МРТ определяют по прямым и косвенным признакам. Врачи подозревают патологическое образование по типу и равномерности изменений МР-сигнала:

- гипо- (более слабый, чем окружающие области) или гиперинтенсивный (отклик сильнее, чем от нормальных зон);

- гетероизмененный (смешиваются разные характеристики);

- изоинтенсивный (опухоль выглядит, как другие ткани, но отличается от нормальной архитектоники мозга).

Существуют и косвенные признаки. Последние дают основания подозревать новообразование головного мозга на фоне изоинтенсивного отклика тканей или подтверждают ее наличие при измененном МР-сигнале.

Множественные метастазы в вещество головного мозга на МРТ без контраста

Множественные метастазы в вещество головного мозга на МРТ без контраста

Вторичными проявлениями патологии могут быть:

- латеральная дислокация срединных структур;

- смещение сосудистого пучка;

- изменение величины и деформации желудочков;

- аксиальная дислокация;

- окклюзионная гидроцефалия при блокаде ликворных путей;

- смещение или деформация базальных цистерн;

- отек мозга в зоне опухоли и вокруг нее (локальный, генерализованный, тотальный, перивентрикулярный).

До- и постконтрастное изображение злокачественной опухоли головного мозга

До- и постконтрастное изображение злокачественной опухоли головного мозга

С помощью МРТ при раке мозга выявляют локализацию опухоли, степень ее инвазии в соседние структуры, особенности кровоснабжения, стадию заболевания и наличие метастазов. Для получения дополнительных сведений, сканирование проводят в различных последовательностях (Т1, Т2, FLAIR, диффузно-взвешенное и пр.), в нативном режиме и после контрастирования.

Заключение МРТ при опухоли головного мозга

Пациент получает результаты сканирования на бумаге и/или на информационном носителе со снимками. Заключение составляет врач-рентгенолог. Он изучает снимки, замечает отклонения от нормы и фиксирует их.

Опухоль головного мозга на МРТ с отсевами (указаны стрелками)

Опухоль головного мозга на МРТ с отсевами (указаны стрелками)

В заключении описывают зоны измененного МР-сигнала, их локализацию, размеры, контуры, наличие масс-эффекта, признаков перифокального отека и дислокационные явления. Выводы рентгенолога нельзя считать диагнозом. Результаты исследования должен изучить врач, который инициировал диагностику, или онколог. На поздних стадиях развития заболевания по структуре и характеристикам опухоли можно с большой долей вероятности определить ее тип. Окончательный диагноз ставят с учетом результатов других исследований.

Если МРТ покажет опухоль мозга, в диагностической клинике «Магнит» пациенты могут воспользоваться услугой «Второе мнение». Она актуальна при длительном анамнезе, в спорных ситуациях, при подозрениях на опасные патологии. Суть услуги заключается в изучении результатов МРТ вторым рентгенологом. Его мнение может подтвердить или опровергнуть выводы первого специалиста и скоординировать действия лечащего врача при назначении дальнейшего обследования.

Рак головного мозга на фото снимке МРТ

В зависимости от типа новообразования отличается его внешний вид. Изучая снимки, врач может лишь предположить природу основных вариантов опухолей по характерным признакам:

- астроцитомы – происходят из глиальной ткани, чаще выявляются в лобных и височных долях. Выглядят как зоны гипоинтенсивного МР-сигнала без четких контуров, плохо или почти не накапливают контраст, нередко содержат в своей структуре обызвествленные зоны и мелкие кисты;

- олигодендроглиомы – плотность снижена неравномерна, контуры относительно четкие, часто сливаются с отеком. Обнаруживаются в лобной или теменной долях.

- эпендимомы – предположительно образуются в эмбриональном периоде. Характеризуются четкими контурами, плотнее, чем здоровые ткани, редко вызывают отек, чаще обнаруживаются в полостях желудочков;

- глиобластомы – злокачественные опухоли, которые отличаются высокой скоростью роста и склонностью к инвазии. Выглядят на снимках, как образования неправильной формы, с нечеткими фестончатыми контурами и выраженным перифокальным отеком. Дают выраженный масс-эффект, смещают головной мозг в полости черепа, повреждая его на отдалении от своего местоположения;

- менингиомы (оболочечные опухоли). На снимках часто дают изоинтенсивный сигнал, отчетливо видны после контрастирования. Имеют четкие контуры, неправильную бугристую форму, обычно нет выраженной зоны перифокального отека;

Менингиома на МРТ

Менингиома на МРТ

- метастазы. Выглядят, как множественные образования в тканях головного мозга различных размеров, неправильной формы, с неровными контурами, накапливающие контраст, с различной интенсивностью отека вокруг;

- невриномы – опухоли черепно-мозговых нервов. Чаще исходят из корешка VIII пары, реже V и остальных. На Т2-взвешенном изображении гиперинтенсивны по сравнению с окружающими тканями. Контуры неправильные, четкие, структура гомогенная, дают масс-эффект.

МР-изображение невриномы VIII пары черепно-мозговых нервов (стрелками указана часть опухоли, растущая из внутреннего слухового прохода)

МР-изображение невриномы VIII пары черепно-мозговых нервов (стрелками указана часть опухоли, растущая из внутреннего слухового прохода)

В некоторых случаях МРТ диагностика опухолей головного мозга бывает затруднена. Гипоэхогенные образования без четких контуров могут быть перепутаны с признаками ишемического инсульта. Аппараты с низкой степенью напряжения магнитного поля и ограниченным пространственным разрешением могут «не увидеть» образование. Для диагностики патологий мозга применяют томографы мощностью от 1,5 Тл. Практически всегда дополнительно проводится МР-сканирование с контрастированием для улучшения визуализации новообразований.

В редких случаях опухоли малого размера не обнаруживают при первом обследовании. При наличии клинических проявлений заболевания врач назначает другие методы исследования или повторное сканирование.

МРТ ― безопасная и высоко информативная диагностическая процедура. Отсутствие лучевой нагрузки позволяет проводить ее столько раз, сколько нужно для контроля состояния больного. Метод актуален для предварительной оценки степени злокачественности образования, повреждения близлежащих структур, особенностей кровоснабжения опухоли. По результатам сканирования врач уточняет сохранность функций мозга, опасности заболевания и составляет план обследования или лечения. Своевременное выявление опухоли в мозге может спасти человеку жизнь. Поэтому роль МРТ в диагностике и лечении онкопатологии ЦНС чрезвычайно велика.

Источник