Патогенез отеков при гестозе

Гестоз (поздние токсикозы беременных, ПТГ) – патологические состояния второй половины беременности, характеризующиеся триадой основных симптомов: отеки (скрытые и видимые), протеинурия (наличие белка в моче), гипертензия (стойкое повышение артериального давления). Сопровождается расстройствами функций жизненно-важных систем: сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной, гемостаза. По степени тяжести нарушений различают претоксикоз, водянку беременных, нефропатию беременных, преэклампсию и эклампсию. Могут явиться причиной материнской и детской смертности.

Общие сведения

Гестозом или поздним токсикозом беременных называется осложненное течение III триместра беременности, характеризующееся развитием глубоких нарушений в жизненно важных органах и системах, особенно в сосудистом русле и кровообращении. Гестоз начинает развиваться после 18-20 недель беременности, а выявляется чаще всего после 26-28 недели. Гестоз сопровождает 20-30% беременностей и является одной из самых частых причин осложненных родов (в 13-16% случаев), в том числе, материнской смертности и гибели плода. По клиническим формам гестоза различают водянку, нефропатию, преэклампсию и эклампсию беременных. Клинические формы гестоза также могут являться последовательными стадиями единого патологического процесса, начинаясь с отеков при водянке беременных и постепенно развиваясь в самую тяжелую форму – эклампсию.

Поздние токсикозы беременных разделяют на чистые и сочетанные гестозы. Чистый гестоз развивается на фоне беременности у женщин, не страдающих сопутствующими заболеваниями, а сочетанный – у женщин, имеющих в анамнезе различные заболевания. Неблагоприятное течение гестоза наблюдается у беременных, страдающих гипертонической болезнью, почечной патологией (пиелонефрит, гломерулонефрит), заболеваниями желчевыводящих путей и печени (дискенезии, ранее перенесенный гепатит), эндокринных желез (надпочечников, щитовидной, поджелудочной железы), нарушениями липидного обмена.

Гестоз

Причины гестоза

До сих пор акушерство и гинекология имеют несколько теории о причинах и развитии гестоза, поэтому его часто называют «болезнью теорий». Кортико-висцеральная теория трактует гестоз как заболевание, при котором нарушается физиологическая взаимосвязь между корой и подкорковыми структурами головного мозга, что вызывает рефлекторные изменения в сосудах и системе кровообращения. Важное место в развитии гестоза отводится нарушению гормонального регулирования жизненно важных функций, а также иммунологическому конфликту тканей плода и матери. Также высказываются предположения о роли наследственности в возникновении гестоза. Общепринятым считается мнение о комбинированном воздействии различных факторов в механизме развития гестоза.

Патогенез

В основе нарушений, вызывающих гестоз, лежит возникновение генерализованного спазма сосудов, вызывающего нарушение кровоснабжения тканей и органов. Сосудистый спазм вызывает повышение артериального давления, уменьшение общего объема крови, циркулирующей в сосудистом русле. Эти механизмы развития гестоза приводят к нарушению питания и нормального функционирования клеток и тканей. Поражение внутренней оболочки сосудов – эндотелия обусловливает повышение проницаемости сосудистой стенки и выпотевание жидкости в ткани, изменение текучести, вязкости и свертываемости крови, склонность к тромбообразованию в сосудистом русле. Наибольшей чувствительностью к недостаточному кровоснабжению и кислородному голоданию обладают клетки головного мозга, почек, печени и плацента.

При гестозе беременных происходят структурные и функциональные нарушения в головном мозге: нарушение микроциркуляции, образование тромбов, дистрофические изменения нервных клеток, развитие мелкоточечных или мелкоочаговых кровоизлияний, повышение внутричерепного давления. Нарушение функционирования почек при гестозе может проявляться различно: от появления в моче белка до развития острой почечной недостаточности. Расстройство кровообращения в тканях печени при гестозе вызывает развитие очаговых некрозов и кровоизлияний. Нарушение плацентарного кровоснабжения при гестозе ведет к развитию гипоксии и внутриутробной задержки развития плода.

Клинические проявления гестоза

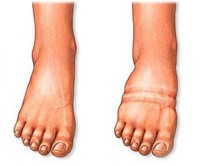

Ранним проявлением гестоза служит водянка, характеризующаяся задержкой в организме жидкости и появлением стойких отеков. Вначале отеки обычно бывают скрытыми, и судить о них можно только по чрезмерному (свыше 300 г в неделю) либо неравномерному увеличению массы тела. Появление видимых, явных отеков служит основой классификации стадий водянки:

- I стадия водянки – отеки ног (стоп и голеней)

- II стадия водянки – отеки ног и передней брюшной стенки живота

- III стадия водянки – отеки ног, живота, рук и лица

- IV стадия водянки – генерализованные, универсальные отеки

Отеки при гестозе развиваются в результате уменьшения диуреза и задержки в организме жидкости. Отеки сначала образуются на лодыжках, затем распространяются выше. Иногда отеки одновременно образуются на лице. По утрам отечность менее выражена, т. к. за время ночного сна жидкость распределяется по всем тканям равномерно. В течение дня отеки опускаются на нижние конечности и низ живота.

При водянке общее самочувствие и состояние беременных обычно не нарушается. При выраженных отеках женщины жалуются на утомляемость, чувство тяжести в ногах, жажду. При развитии гестоза отеки выявляются путем осмотра, систематического взвешивания женщины и измерения ее диуреза. О развитии отеков при гестозе свидетельствует чрезмерная прибавка массы тела и отрицательный диурез (преобладание количества выпитой жидкости над выделенной).

Для нефропатии беременных с гестозом характерно сочетание триады симптомов: отеков, гипертонии беременных (повышения артериального давления) и протеинурии (появления в моче белка). Даже наличие любых двух указанных симптомов, позволяет говорить о нефропатии. Развитию нефропатии при гестозе, как правило, предшествует водянка беременных. Увеличение показателей артериального давления до 135/85 мм рт.ст. и выше расценивается как проявление нефропатии. При гестозе знать исходные данные артериального давления до беременности и в первой половине беременности.

Патологическим повышением артериального давления у беременных считается увеличение его систолических показателей от 30 мм рт.ст. и выше по сравнению с исходными цифрами и диастолических – от 15 мм рт.ст. и выше. Особенно важным показателем при гестозе является подъем диастолического давления, свидетельствующего о снижении плацентарного кровообращения и кислородной недостаточности плода.

Развитие опасных осложнений при гестозе (кровотечений, преждевременной отслойки плаценты, гибели плода) вызывается не столько высокими показателями артериального давления, сколько его колебаниями. Протеинурия (появление в моче белка) при гестозе свидетельствует о прогрессировании течения нефропатии. При этом у беременной суточный диурез (объем мочи) снижается до 500-600 мл или менее. Чем ниже диурез и длительнее течение нефропатии, тем хуже дальнейший прогноз на течение и исход беременности.

Также ухудшают прогноз сочетанные формы гестоза – нефропатия, развившаяся на фоне гипертонии, нефрита, пороков сердца и т. д. При длительном течении нефропатия может перейти в более тяжелую стадию гестоза – преэклампсию, вызывать развитие почечной недостаточности, кровотечений, преждевременных родов, гипоксии и гипотрофии плода, асфиксии новорожденных, внутриутробной гибели плода. При обследовании женщин с гестозом важное диагностическое значение имеет характеристика сосудов глазного дна, отражающих состояние мозгового кровообращения.

Преэклампсия при гестозе беременных обычно развивается из тяжелых форм нефропатии и характеризуется преимущественным расстройством кровообращения центральной нервной системы. К симптомам нефропатии в этой стадии гестоза присоединяются головные боли, тяжесть в затылке, боли в правом подреберье и подложечной области, тошнота, нередко рвота. Также отмечаются нарушение памяти, сонливость или бессонница, раздражительность, вялость, безразличие, расстройство зрения (ощущение пелены, тумана, сетки и мелькания мушек перед глазами), свидетельствующие о нарушении кровообращения головного мозга и поражении сетчатки. Нередко возникают боли в эпигастрии и правом подреберье, обусловленные мелкими кровоизлияниями в стенки желудка и ткани печени.

Основные показатели, характеризующие стадию преэклампсии гестоза беременных:

- артериальное давление – 160/110 мм рт.ст. и выше;

- количество белка в моче – от 5 г и более в сутки;

- диурез менее 400 мл;

- зрительные и мозговые нарушения;

- тошнота и рвота;

- снижение тромбоцитов в крови и показателей системы свертываемости крови;

- расстройство функций печени.

Наиболее тяжелым проявлением гестоза беременных является эклампсия, характеризующаяся прогрессированием признаков нефропатии и преэклампсии, а также судорогами с потерей сознания. При эклампсии развитие судорожного припадка может быть спровоцировано внешними раздражающими факторами: рекой болью, звуком, ярким светом, стрессом. Продолжительность судорожного припадка составляет 1-2 минуты, начинается с подергивания мышц век, лица, распространяясь затем на мышцы конечностей и всего тела. Взгляд застывает, зрачки закатываются под подвижное веко, уголки рта опускаются, пальцы рук сжимаются в кулаки.

Через 30 секунд развиваются тонические судороги: тело беременной напрягается и вытягивается, позвоночник выгибается, голова запрокидывается назад, челюсти сжимаются, кожа приобретает синюшный оттенок. Ввиду задействованности дыхательных мышц наступает прекращение дыхания и потеря сознания. В этот период может наступить кровоизлияние в головной мозг и смерть беременной.

Спустя 10-20 секунд наступают клонические судороги: пациентка бьется в судорогах, непрерывно двигая руками и ногами и, как бы, подпрыгивая в постели. Через 30 секунд -1,5 минуты, к концу припадка судороги ослабевают и прекращаются, появляется хриплое, с выделением пены изо рта, дыхание. Нередко, в связи с прикусыванием языка, пена окрашивается кровью. Еще через 30 секунд дыхание выравнивается, кожа розовеет, зрачки сужаются. После возвращения сознания пациентка не помнит о припадке, испытывает общую слабость и головную боль. Любые раздражители (инъекции, громкие разговоры, исследования, боль) могут вызвать начало нового припадка.

При эклампсии могут возникать опасные для жизни матери и плода осложнения: геморрагический инсульт, отек мозга и легких, отслойка сетчатки, отслойка плаценты, кровоизлияния в почки и печень, кома. При гестозе опасно развитие бессудорожной формы эклампсии, когда коматозное состояние развивается внезапно на фоне высоких показателей артериального давления. Часто такая форма эклампсии обусловлена кровоизлиянием в мозг и ведет к летальному исходу.

Эклампсию при гестозе беременных следует дифференцировать от эпилептического приступа, который характеризуется наличием эпилепсии в анамнезе женщины, нормальных анализов мочи и показателей артериального давления, эпилептического крика перед судорожным припадком.

Диагностика гестоза

При диагностике гестоза принимают во внимание амнестические данные, жалобы беременной, результаты объективного и лабораторного исследований. С целью оценки степени нарушений при гестозе целесообразно провести исследования:

- свертывающей системы крови (коагулограмма);

- общего анализа крови;

- общего и биохимического анализов мочи;

- биохимических показателей крови;

- соотношения объема употребляемой жидкости и выделяемой мочи;

- артериального давления;

- динамики изменения массы тела;

- состояния глазного дна.

Для уточнения состояния плода и плацентарного кровотока при гестозе проводится УЗИ и допплерография маточно-плацентарного кровотока. При гестозе дополнительно необходимы консультации окулиста, терапевта, невролога, нефролога.

Осложнения гестоза

Развитие осложнений гестоза всегда сопряжено с гибелью беременной и плода. Течение гестоза может осложниться развитием почечной и сердечной недостаточности, отека легких, кровоизлияниями в печень, надпочечники, почки, кишечник, селезенку, поджелудочную железу.

Характерными осложнениями гестоза являются преждевременное отслоение нормально расположенной плаценты, плацентарная недостаточность, ведущая к задержке развития, гипоксии и гипотрофии плода. При тяжелом течении гестоза может развиваться HELLP-синдром, название которого является аббревиатурой симптомов: H – гемолиза, EL – повышения уровня печеночных ферментов, LP – снижения уровня тромбоцитов.

Лечение гестоза

Основными принципами лечения возникшего гестоза являются: осуществление госпитализации и соблюдение лечебно-охранительных мероприятий, устранение нарушений в функционировании жизненно важных органов и систем, бережное и быстрое родоразрешение. Амбулаторное лечение гестоза допускается лишь при I стадии водянки. Беременные с тяжелыми гестозами (нефропатией, преэклампсией, эклампсией) госпитализируются в стационары с наличием реанимационного блока и отделения для недоношенных детей. В особо тяжелых случаях гестоза показано досрочное прерывание беременности.

Лечебные мероприятия при гестозе направлены на профилактику и лечение осложненной беременности и внутриутробных нарушений плода (гипоксии, гипотрофии и задержки развития) путем нормализации:

- деятельности центральной нервной системы;

- циркуляции, свертываемости, вязкости крови;

- обменных процессов;

- состояния сосудистой стенки;

- показателей артериального давления;

- водно-солевого обмена.

Продолжительность лечения гестоза зависит от степени выраженности его проявлений. При легкой степени нефропатии госпитализация осуществляется не менее, чем на 2 недели, при средней степени – на 2-4 недели с учетом состояния плода и беременной с последующей выпиской под наблюдение в женской консультации. Тяжелые формы гестозов (нефропатии, преэклампсии и эклампсии) лечатся в стационаре под наблюдением реаниматологов вплоть до родоразрешения.

Досрочное родоразрешение при гестозе показано при стойкой нефропатии средней тяжести, если эффект от лечения отсутствует в течение 7-10 дней; тяжелых формах гестоза в случаях безуспешности мероприятий интенсивной терапии на протяжении 2-3 ч; нефропатии, сопровождающейся задержкой развития и роста плода на фоне проводимого лечения; эклампсии и ее осложнениях.

Самостоятельные роды при гестозах беременных допускаются при удовлетворительном состоянии роженицы, эффективности проводимой терапии, отсутствии внутриутробных нарушений развития плода по результатам кардиомониторного и ультразвукового исследований. Отрицательная динамика в состоянии беременной с гестозом (повышение показателей артериального давления, наличие мозговых симптомов, нарастание гипоксии плода) служит показанием к оперативному родоразрешению.

Профилактика гестоза

Факторами, предрасполагающими к развитию гестоза, являются: наследственная предрасположенность, хроническая патология внутренних органов у беременной (почек, сердца, печени, сосудов), резус-конфликт, многоплодная беременность, крупный плод, беременность у женщины старше 35 лет. Профилактика гестоза у женщин с факторами риска должна проводиться с начала II триместра беременности.

С целью предотвращения развития гестоза у беременных рекомендуется организация рационального режима отдыха, питания, двигательной активности, пребывания на свежем воздухе. Даже при нормальном развитии беременности необходимо ограничение употребления жидкости и соли, особенно во второй ее половине. Важной составляющей профилактики гестоза является ведение беременности на протяжении всего срока: ранняя постановка на учет, регулярные посещения, контроль массы тела, артериального давления, лабораторные исследования мочи и т. д. Назначение медикаментозной профилактики при гестозах зависит от сопутствующих заболеваний и проводится по индивидуальным показаниям.

Источник

Медицинский эксперт статьи

х

Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

Причины развития гестоза

Причины развития гестоза зависят от многих факторов, сложны и до конца не изучены. Несмотря на многочисленные исследования, во всем мире до сих пор нет единого мнения о причинах возникновения гестоза. Несомненно, что заболевание непосредственно связано с беременностью, так как прекращение последней до развития тяжелых осложнений всегда способствует выздоровлению.

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11]

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11]

Патогенез гестоза

В генезе гестоза принимают участие множество факторов, но до сих пор не известен пусковой механизм данного заболевания.

Гестоз – это болезнь, связанная с имплантацией плодного яйца, и доказано, что основы заболевания закладываются в ранние сроки гестации.

За счет иммунологических и генетических особенностей у беременных в момент имплантации наблюдают торможение миграции трофобласта и отсутствие трансформации мышечного слоя в спиральных артериях, сохраняющих морфологию небеременных, что предрасполагает их к спазму, снижению межворсинчатого кровотока и гипоксии.

Гипоксия, развивающаяся в тканях маточно-плацентарного комплекса, вызывает поражение эндотелия с нарушением его тромборезистентных и вазоактивных свойств, выделением медиаторов (эндотелин, серотонин, тромбоксан), играющих ключевую роль в регуляции гемостаза и сосудистого тонуса. Одной из причин, способных вызывать дисфункцию эндотелия, может быть недостаточное высвобождение эндотелиального расслабляющего фактора, отождествляемого с оксидом азота, самым мощным дилататором, синтезируемым эндотелиальными клетками, уровень которого при гестозе резко снижен. Параллельно с этими изменениями возникают нарушение синтеза и дисбаланс простаноидов материнского и плодового происхождения (простагландины классов Е и F, простациклин, тромбоксан и др.), которые обеспечивают динамическое равновесие в системе гомеостаза, а также вызывают необходимые изменения в организме женщины при беременности.

Недостаточная продукция простациклина и простагландина Е или гиперпродукция простагландина F и тромбоксана приводит к генерализованному сосудистому спазму и повышению общего периферического сосудистого сопротивления (ОПСС), уменьшению сердечного выброса, снижению кровотока и клубочковой фильтрации почек, нарушению микроциркуляции в плаценте.

Возникают тромбофилические нарушения, обусловленные наличием у женщин генетических изменений ряда факторов свертывания крови: резистентность к протеину C, врожденный дефицит протеина S и антитромбина, а также другие генетические нарушения в системе свертываемости крови.

Кроме того, одним из основных патогенетических звеньев в развитии гестоза выступает отложение циркулирующих иммунных комплексов в жизненно важных органах и их повреждение. У 93% беременных, перенесших гестоз, даже при отсутствии патоморфологических изменений в почках обнаружены отложения иммуноглобулинов классов G, M и A.

Главные звенья патогенеза гестоза:

- генерализованный спазм сосудов;

- гиповолемия;

- нарушение реологических и коагуляционных свойств крови;

- эндотоксемия;

- гипоперфузия тканей;

- нарушение структурно-функциональных свойств клеточных мембран с изменением жизнедеятельности клеток;

- ишемические и некротические изменения в тканях жизненно важных органов с нарушением их функции.

Классическая триада симптомов гестоза (отеки, протеинурия, гипертензия), описанная в 1913 г. немецким акушером Цангемейстером, вызвана рядом патогенетических факторов, тесно связанных между собой.

- Генерализованный сосудистый спазм (преимущественно в артериальном звене кровообращения) приводит к повышению внутрисосудистого давления, стазу крови в капиллярах, повышению проницаемости мелких сосудов. В результате указанных процессов происходит повышение ОПСС, что приводит к развитию артериальной гипертензии и нарушению кровообращения в жизненно важных органах. Степень повышения ОПСС находится в прямой зависимости от тяжести гестоза.

- Длительный спазм сосудов приводит к нарушению деятельности миокарда, что ведет к развитию ишемической миокардиопатии. Эхокардиографическое исследование показателей центральной гемодинамики у беременных с гестозом выявило следующие особенности: по мере нарастания степени тяжести гестоза происходит достоверное снижение ударного и сердечного индексов. Наиболее часто при гестозах выявляется гипокинетический и эукинетический типы центральной материнской гемодинамики. При этом имеется прямо пропорциональная зависимость между типом центральной материнской гемодинамики и степенью тяжести гестоза. Так, при гиперкинетическом типе центральной материнской гемодинамики в 85,3% наблюдений выявлялась легкая степень тяжести гестоза и ни в одном – тяжелая. В то же время при гипокинетическом типе центральной гемодинамики легкая степень тяжести гестоза выявлялась только в 21,2% наблюдений.

- Нарушения гемодинамики в почечных сосудах приводят к ишемии коркового слоя почек. Степень тяжести нарушений почечного и внутрипочечного кровотока находится в прямой зависимости от типа центральной материнской гемодинамики и степени тяжести гестоза. При легкой степени тяжести гестоза нарушения почечного и внутрипочечного кровотока выявляются только в 30%, при средней – в 60%, а при тяжелой – в 92%. Клинически нарушения почечного кровообращения проявляются развитием почечной недостаточности, уменьшением клубочковой фильтрации и снижением диуреза, протеинурией, задержкой воды и натрия. Спазм почечных сосудов и ишемия почек обеспечивают избыточный выброс ренина и ангиотензина, что способствует еще большему ангиоспазму и повышению артериального давления.

- Спазм сосудов головного мозга обусловливает снижение мозгового кровообращения, что подтверждается результатами допплерометрического исследования кровотока в системе сонных артерий. Однако нарушения церебральной гемодинамики не зависят от исходного типа центральной материнской гемодинамики. По нашим данным, выраженные нарушения кровотока в системе сонных и надблоковых артерий наблюдаются только при гестозах с быстрым нарастанием клинической симптоматики. Указанные изменения создают условия для развития отека мозга и его оболочек, что клинически проявляется мозговой сиптоматикой, а в особо тяжелых случаях наступлением судорожных припадков (эклампсия).

- Спазм маточных и спиральных артерий ведет к нарушению маточно-плацентарного кровообращения, что, в свою очередь, вызывает нарушения плодового и плодово-плацентарного кровотока. Нарушение маточно-плацентарно-плодовой гемодинамики приводит к хронической гипоксии и СЗРП. Тяжесть нарушений маточно-плацентарно-плодовой гемодинамики также находится в прямой зависимости от типа ЦМГ и четко коррелирует со степенью тяжести и длительностью течения гестоза. Особого внимания заслуживает анализ наблюдений с двусторонним нарушением кровотока в маточных артериях. При данном виде гемодинамических нарушений в 30% наблюдений выявлялись среднетяжелые, а в 70% – тяжелые формы гестоза. Следует отметить, что нарушения маточно-плацентарного кровообращения и внутриплацентарного кровообращения выявляются при допплерометрическом исследовании уже в начале II триместра беременности.

- При анализе динамики изменений ОПСС и показателей сосудистой резистентности в сонных, почечных, маточных, спиральных артериях, артерии пуповины и ее терминальных ветвях установлено, что при неосложненной беременности максимальное снижение периферической сосудистой резистентности отмечается в маточных и спиральных артериях, артерии пуповины и ее терминальных ветвях. Эти изменения носят компенсаторно-приспособительный характер и направлены на создание оптимальных условий для нормального развития плода. В то же время при гестозах в наибольшей степени возрастает ОПСС, а наименьшее возрастание сосудистой резистентности отмечалось в маточно-плацентарно-плодовом звене кровообращения. Полученные нами данные можно рассматривать как свидетельство того, что при гестозах, несмотря на снижение объемных показателей центральной гемодинамики и системный сосудистый спазм, формируются компенсаторно-приспособительные механизмы, направленные, в первую очередь, на нормальное функционирование системы мать-плацента-плод, и только при их истощении развивается фетоплацентарная недостаточность и задержка внутриутробного развития плода.

- В ряде наблюдений выраженные изменения в сосудах способствуют выпадению фибрина в их просвет, агрегации эритроцитов и тромбоцитов. При этом еще более ухудшается перфузия жизненно важных органов и формируется синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания.

- Циркуляторные нарушения обусловливают снижение дезинтоксикационной активности и белковообразующей функции печени. Развивающаяся при этом гипо- и диспротеинемия приводят к уменьшению осмотического и онкотического давления, что в свою очередь способствует появлению гиповолемии, гемоконцентрации, задержке воды и натрия в интерстициальном пространстве.

- Раздражение ангиорецепторов приводит к формированию гиповолемии. Последняя является причиной патологической реакции ЦНС и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, увеличивающей выработку антидиуретического гормона, 17-оксикортикостероидов, альдостерона, что также способствует задержке в организме натрия и воды.

В результате комплексного исследования центральной гемодинамики и почечного, мозгового и маточно-плацентарно-плодового и внутриплацентарного кровотока, а также анализа исходов беременностей и родов было выявлено 4 патогенетических варианта системной материнской гемодинамики при гестозах:

- Гиперкинетический тип ЦМГ независимо от значений ОПСС и эукинетический тип ЦМГ с нормальными численными значениями ОПСС. При данном типе регистрируются умеренные нарушения церебрального, почечного, маточно-плацентарного и внутриплацентарного кровообращения.

- Эукинетический тип ЦМГ с повышенными значениями ОПСС (более 1500) и гипокинетический тип ЦМГ с нормальными значениями ОПСС. При данном типе регистрируются нарушения кровотока преимущественно I и II степени в системе почечных артерий, маточно-плацентарно-плодового и внутриплацентарного кровотока.

- Гипокинетический тип ЦМГ с повышенным ОПСС. При этом типе тяжелые нарушения почечного, маточно-плацентарно-плодового и внутриплацентарного кровотока выявляются в 100% наблюдений.

- Выраженные нарушения мозговой гемодинамики (повышение ПИ во ВСА более 2,0 и – или ретроградный кровоток в надблоковых артериях). Для данного типа характерны формы гестоза с быстрым возникновением и нарастанием клинической картины (в течение 2-3 суток) и развитием преэклампсии, причем максимальный срок от регистрации патологических значений кровотока во внутренних сонных артериях до развития клинической картины преэклампсии не превышает 48 часов.

Классификация гестоза

(010-016) Отеки, протеинурия и гипертензивные расстройства во время беременности, родов и в послеродовом периоде

- 010 Существовавшая ранее гипертензия, осложняющая беременность, роды и пос леродовой период

- 010.0 Существовавшая ранее эссенциальная гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период

- 010.1 Существовавшая ранее периваскулярная гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период

- 010.2 Существовавшая ранее почечная гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период

- 010.3 Существовавшая ранее кардиоваскулярная и почечная гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период

- 010.4 Существовавшая ранее вторичная гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период

- О10.9 Существовавшая ранее гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период, неуточненная

- 011 Существовавшая ранее гипертензия с присоединившейся протеинурией

- 012.2. Вызванные беременностью отеки с протеинурией

- 013 Вызванная беременностью гипертензия без значительной протеинурии

- 014.0 Преэклампсия (нефропатия) средней тяжести

- 014.1 Тяжелая преэклампсия

- 014.9 Преэклампсия (нефропатия) неуточненная

- 015 Эклампсия

- Включены: судороги, вызванные состояниями, классифицированными в рубриках 010–014 и 016

- 015.0 Эклампсия во время беременности

- 015.1 Эклампсия в родах

- 015.2 Эклампсия в послеродовом периоде

- 015.3 Эклампсия неуточненная по срокам

- 016 Гипертензия у матери неуточненная. Преходящая гипертензия во время беременности

Гестоз называют болезнью теорий, так как для его объяснения привлекались различные факторы. Существует несколько взаимодополняющих теорий гестоза, в том числе неврогенная, почечная, плацентарная, иммунологическая, генетическая. В настоящее время наиболее приоритетной считают роль дисфункции эндотелия в генезе гестоза. Дезадаптация функции эндотелиальных клеток выступает в качестве триггера внутрисосудистой гиперкоагуляции тромбоцитов, присущей всем формам гестоза.

Каждая отдельно взятая теория не может объяснить многообразие клинических проявлений, но многие элементы объективно регистрируемых отклонений находят подтверждение в патогенезе происходящих при гестозе изменений.

Среди факторов риска возникновения гестоза ведущее место принадлежит экстрагенитальной патологии (64%). При этом наибольшее значение имеют:

- гипертензия вне беременности (25%);

- патология почек (80% первобеременных с гестозом страдают заболеваниями почек, подтвержденными биопсией почек);

- сосудистые заболевания (50%), в том числе у 10% отмечают хроническую венозную недостаточность;

- эндокринная патология (диабет – 22%, дислипидемия – 17%, ожирение – 17%);

- аутоиммунные заболевания (67%).

К другим факторам риска развития гестоза относят:

- возраст беременных моложе 17 и старше 30 лет;

- частые инфекции верхних дыхательных путей;

- многоплодие;

- генетический фактор (повышенная частота мутантной формы метилентетрагидрофолатредуктазы, замена 677 С–Т);

- профессиональные вредности;

- неблагоприятные социальные и бытовые условия;

- наличие гестоза, перинатальной заболеваемости и смертности во время предыдущей беременности.

[12], [13], [14], [15], [16], [17]

[12], [13], [14], [15], [16], [17]

Источник