Патогенетические механизмы воспалительного отека

Сердечный

отек. Этот

вид отека возникает при сердечной

недостаточности, то есть при состоянии,

характеризующимся снижением резервных

возможностей сердечной мышцы, при

котором нагрузка, падающая на сердце,

превышает его способность совершать

работу (другими словами, – в том случае,

когда сердце выбрасывает в артерии

меньше крови, чем к нему притекает по

венам).

Ослабление

силы сердечных сокращений ведет к

уменьшению минутного объема крови

(сердечного выброса), что включает четыре

механизма.

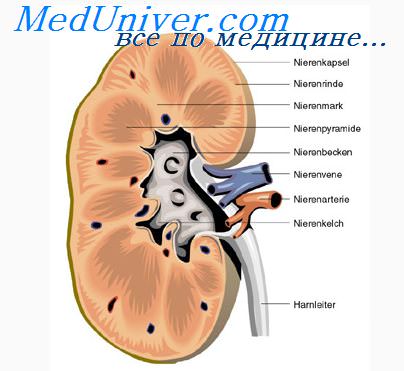

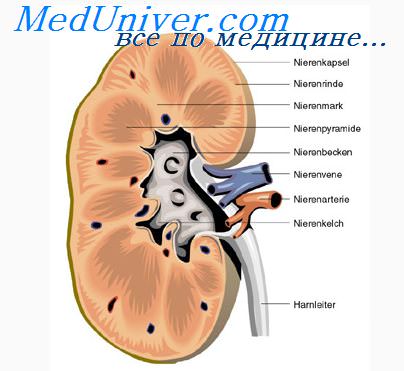

Во-первых, наступает

снижение интенсивности кровотока в

почках, в

результате чего клетки юкстагломерулярного

аппарата начинают вырабатывать повышенное

количество ренина. Последний через

сложную систему метаболических реакций

активирует секрецию надпочечниками

альдостерона, что, в свою очередь,

приводит к усилению реабсорбции натрия

в почечных канальцах. Следует подчеркнуть,

что избыточная секреция альдостерона

сама по себе не может вызвать длительную

задержку натрия в организме, так как

через несколько дней почки «ускользают»

от его действия. Однако избыточная

секреция альдостерона в данном случае

играет роль «пускового» механизма

задержки натрия, которая усиливается

далее посредством включения других

реакций.

Во-вторых, уменьшение

сердечного выброса ведет к возбуждению

волюмрецепторов крупных кровеносных

сосудов, в

результате чего происходит рефлекторное

сужение почечных артерий, причем

суживаются сосуды только коркового

вещества почек, а сосуды мозгового

вещества не спазмируются. В результате

этого в почках происходит «сброс» крови

в медуллярные нефроны, канальцы которых

имеют гораздо большую длину, нежели в

нефронах коркового вещества. Поэтому

при таком перераспределении почечного

кровотока возрастает реабсорбция, в

том числе и реабсорбция натрия, а на

фоне избыточной секреции альдостерона

она усиливается длительно. Таким образом,

сочетание указанных двух механизмов

вызывает значительную и продолжительную

задержку натрия в организме. Это приводит

к возникновению внеклеточной гиперосмии,

вследствие чего возбуждаются осморецепторы

тканей и рефлекторно усиливается

секреция АДГ, который увеличивает

реабсорбцию воды в почках, что и

способствует ее задержке в организме

и развитию отека.

В-третьих, в

результате уменьшения минутного объема

крови возникает циркуляторная гипоксия, то

есть кислородное голодание тканей,

связанное с нарушением обращения крови

в сосудистой системе. В результате этого

повышается проницаемость капиллярных

стенок, и плазма крови начинает идти в

ткани, что усиливает отек.

В

четвертых, если сердце выбрасывает в

артерии меньше крови, чем к нему ее

притекает по венам, повысится

венозное давление, то

есть разовьется венозная гиперемия.

Последняя вызовет нарушение оттока

лимфы от тканей, приведет к усилению

фильтрации воды из сосудов и, наконец,

явится причиной застоя крови в печени.

В «застойной» печени уменьшится синтез

альбуминов, в результате чего возникнет

гипоонкия плазмы. Вследствие этого

онкотическое давление в тканях по

сравнению с сосудистым руслом окажется

повышенным, и вода из сосудов начнет

усиленно фильтроваться в ткани. Таким

образом, этот механизм, приводящий к

нарушению тканевого лимфооттока,

усилению фильтрации воды в ткани из-за

возросшего венозного давления и

вызывающий снижение белковосинтезирующей

функции печени, вызовет дальнейшее

усиление отека.

В

развитии сердечного отека играют роль

осмотический, мембранный, гидродинамический,

лимфатический и онкотический факторы.

Уменьшение

минутного обьема сердца, венозный застой

=> Гипоксия тканей => Раздражение

волюморецепторов => Стимуляция секреции

альдостерона, вторичный альдостеронизм

=>

Повышение

реабсорбции Na

в почках и задержка воды =>

Гипернатриемия

=>

Раздражения

осморецепторов =>

Усиление

выработки АДГ=>Увеличение реабсорбции

воды=>Накопление

воды в тквнях (полостях) => Уменьшение

почечного кровотока =>

Усиление

выработки ренина => Капиллярная

гипертензия =>

Ацидоз

=> Отек, водянка.

Воспалительный

отек возникает

следующим путем. В результате альтерации

тканей и повреждения стенок вен при

воспалении возникает венозная гиперемия,

вследствие чего давление внутри венозного

сосуда начинает преобладать над давлением

жидкости в ткани. Вследствие накопления

в воспаленных тканях биологически

активных веществ происходит повышение

проницаемости сосудистой стенки. Затем

повышается осмотическое и онкотическое

давления, поэтому жидкая часть крови

устремляется в ткани. Возникший отек

сдавливает лимфатические сосуды и

нарушает отток лимфы от очага воспаления.

Таким образом, в патогенезе воспалительного

отека играют роль гидродинамический,

мембранный, осмотический, онкотический

и лимфатический факторы.

Соседние файлы в предмете Патологическая физиология

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

26.01.20181.49 Mб77Лечки кратко (Не Кокорева).wiz

- #

- #

- #

- #

Источник

Отеки. Причины отеков. Воспалительный отек.

Воспалительный отек характеризуется тремя основными симптомами: краснотой, жаром, болью (rubor, calor, dolor); клинически его почти всегда нетрудно отличить от невоспалительного отека.

На образование невоспалительного отека или скопление жидкости в подкожной клетчатке влияют следующие факторы.

1. Гидростатическое давление, которое обычно в капиллярах выше, чем в межклеточных пространствах, и поэтому имеет тенденцию выжимать жидкость из сосудов в ткань.

2. Онкотическое давление, величина которого определяется концентрацией белковых молекул, которая в кровеносных сосудах значительно выше, чем в тканях Стенки капилляров, являясь полупроницаемыми мембранами, не пропускают белковых молекул.

Онкотическое давление в сосудах имеет, таким образом, тенденцию притягивать жидкость из тканей и является поэтому самой значительной силой, которая противодействует гидростатическому давлению.

3. Концентрация электролитов, и прежде всего натрия, в высокой степени определяет общее количество жидкости как в сосудах, так ив межклеточной ткани; обмен электролитов между плазмой крови и тканями происходит через полупроницаемые стенки капилляров беспрепятственно. Поэтому повышенная концентрация электролитов ведет к увеличению общего количества жидкости в организме, что обнаруживается в возрастании как циркулирующего объема плазмы, так и массы межклеточной тканевой жидкости. Выделение натрия при этом обусловлено как величиной почечного кровотока, так и в первую очередь альдостероном—минералокортикоидом коры надпочечников.

4. Состояние капиллярной стенки.

5. Состояние лимфатических сосудов, через которые частично совершается отток межтканевой жидкости.

6. Так называемый тканевой фактор.

Отеки часто имеют сложный генез,т. е. обусловлены несколькими факторами. «Старые механические» (гидростатическое давление и т. д.) факторы в значительной степени определяют локализацию отека, в то время как «современные гуморальные» факторы (натрий, альдостерон) поддерживают его. Несмотря на это, в дифференциально-диагностических целях можно подразделять отеки на патогенетической основе.

Патогенетически можно различать следующие отеки.

1. Отеки вследствие повышенного гидростатического давления:

а) при местно обусловленном застое, варикозном расширении вен, тромбофлебите;

б) при гемодинамической сердечной недостаточности;

в) при хроническом наследственном отеке.

2. Отеки вследствие сниженного онкотического давления:

а) при нефрозах;

б) при заболеваниях печени;

в) голодные отеки (алиментарно-дистрофические);

г) кахектические отеки.

3. Отеки вследствие нарушения обмена электролитов:

а) при диффузном геморрагическом нефрите;

б) сердечные отеки при нарушенном выделении хлористого натрия;

в) при передозировках препаратов дезоксикортикостерона.

4. Отеки вследствие повреждения капиллярных стенок:

а) нефритические отеки;

б) аллергические отеки (Квинке);

в) отеки при неврологических заболеваниях.

5. Отеки вследствие нарушенного оттока лимфы:

а) слоновость при филяриозе;

б) при неспецифических лимфангоитах;

в) при аномалиях в расположении лимфатических сосудов.

6. Отеки вследствие тканевого фактора:

а) сердечные отеки;

б) «липедема».

7. Отеки, механизмы возникновения которых еще не выяснены:

а) отеки при микседеме;

б) отеки вследствие гормональных влияний;

в) отеки при высокой температуре;

г) «эссенциальныеч> отеки.

Вместе с тем, исходя из клинической картины, образование отеков можно наблюдать при следующих состояниях:

1) гемодинамическая недостаточность миокарда;

2) цирроз печени;

3) гломерулонефроз;

4) геморрагический нефрит;

5) местное нарушение венозного оттока (тромбофлебит);

6) нарушение оттока лимфы;

7) гормональные нарушения (микседема, гиперсекреция минералокортикоидов);

8) аллергические состояния;

9) длительное голодание и кахектические состояния;

10) различные воспалительные процессы.

Видео техники определения отеков

– Также рекомендуем “Отеки вследствие повышенного гидростатического давления. Отеки вследствие пониженного онкотического давления.”

Оглавление темы “Болезни почек. Отеки и их причины.”:

1. Оценка почечной функции. Проба с фенолсульфофталеином.

2. Клиника уремии. Признаки уремии. Псевдоуремия.

3. Гепато-ренальный синдром. Экстраренальный почечный синдром.

4. Злокачественные опухоли почек. Саркома почек.

5. Нефролитиаз. Почечная колика.

6. Гидронефроз. Пиелонефрит. Признаки гидронефроза и пиелонефрита.

7. Пионефроз. Протеинурия. Признаки и классификация протеинурии.

8. Отеки. Причины отеков. Воспалительный отек.

9. Отеки вследствие повышенного гидростатического давления. Отеки вследствие пониженного онкотического давления.

10. Отеки вследствие нарушения обмена электролитов. Отеки вследствие нарушения капиллярной стенки.

Источник

Отёк

Отёк – это типовой патологический процесс, который характеризуется увеличением содержания воды во внесосудистом пространстве. В основе его развития лежит нарушение обмена воды между плазмой крови и периваскулярной жидкостью. Отек – широко распространенная форма нарушения обмена воды в организме.

Для обозначения некоторых форм отеков используются определенные термины, например, отек подкожной клетчатки – анасарка; скопление жидкости в брюшной полости – асцит; в плевральной – гидроторакс.

Виды отеков:

По происхождению: По патогенезу:

1. «застойные»: – гемодинамические,

– сердечные («центральные»), – онкотические,

– венозные («периферические»), – осмотические,

– лимфатические; – мембраногенные,

2. почечные: – лимфогенные.

– нефритические,

– нефротические;

3. воспалительные;

4. кахексические;

5. аллергические;

6. эндокринные;

7. токсические;

8. нейрогенные;

9. голодные;

10. печеночные.

патогенетические механизмы развития отеков:

1. Гемодинамический механизм развития отека. Отек возникает вследствие повышения давления крови в венозном отделе капилляров. Это уменьшает величину реабсорбции жидкости при продолжающейся ее фильтрации.

2. Онкотический механизм развития отека.

Осмотический механизм развития отека.

4. Мембраногенный механизм развития отека. Отек формируется вследствие значительного возрастания проницаемости сосудистой стенки.

5. Лимфогенный механизм развития отека. Отек возникает вследствие значительного уменьшения оттока жидкости по лимфатическим сосудам.

Этиология, патогенез, проявления нарушений на разных этапах углеводного обмена.

Обмен углеводов включает в себя несколько этапов:

1. Гидролиз и всасывание углеводов.

2. Депонирование углеводов.

3. Промежуточный обмен углеводов.

4. Выделение глюкозы почками и ее реабсорбция.

Нарушение углеводного обмена на этапе гидролиза (расщепления) и всасывания

Гидролиз углеводов начинается в ротовой полости под влиянием α-амилазы слюны. Моносахариды способны всасываться уже в ротовой полости. В желудке нет ферментов, осуществляющих гидролиз углеводов. В полости тонкой кишки под влиянием α-амилазы сока поджелудочной железы они гидролизуются до декстринов и мальтозы.

Причинами нарушения процессов переваривания (расщепления) и всасывания углеводовявляются:

1. Интестинальные энзимопатии наследственного и приобретенного характера.

2. Нарушение выработки и выделения панкреатического сока при поражении ацинозной ткани поджелудочной железы

3. Действие ферментных ядов, блокирующих процесс фосфорилирования и дефосфорилирования

4. Недостаток Na+,

5. Нарушение кровоснабжения кишечной стенки.

Нарушение расщепления (переваривания) углеводовчаще всего отмечается при дефектах ферментов, участвующих в гидролизе углеводов в кишечнике

Нарушение всасывания углеводов.

Нарушение всасывания углеводов отмечается при синдроме мальабсорбции.

Нарушение углеводного обмена на этапе депонирования гликогена

Всосавшаяся в тонкой кишке экзогенная глюкоза поступает через воротную вену в печень и попадает в гепатоциты, где с помощью активированной инсулином глюкокиназы превращается в глюкозо-6-фосфат. Особые свойства глюкокиназы, которая в отличие от гексокиназ клеток других тканей не, позволяют, гепатоцитам, захватывать глюкозу из кровотока в абсорбтивном периоде. Это предотвращает чрезмерное повышение ее концентрации в крови после приема пищи и такие нежелательные последствия гипергликемии, как гликозилирование белков.

Нарушения промежуточного обмена углеводов

Промежуточный обмен углеводов осуществляется на уровне клетки и включает в себя все превращения с момента их поступления в клетку до образования конечных продуктов распада. Основной путь обмена глюкозы – гликолиз. В физиологических условиях пищеварения роль гликолиза в жировой ткани, так же как и в печени, заключается в обеспечении источника субстратов для синтеза жирных кислот. В тканях, где нет или очень мало митохондрий (эритроциты, белые мышцы, клетки сетчатки глаза, мозгового слоя коры надпочечников), гликолиз является конечным энергетическим процессом, в результате которого образуется лактат. Избыток лактата образуется и в скелетных мышцах при интенсивной физической нагрузке. Благодаря реакции ресинтеза лактата в пируват в печени – (цикл Кори), избыток лактата возвращается в метаболический пул углеводов, так как из него вновь синтезируется глюкоза – (глюконеогенез), которая может снова возвращаться в кровь и поглощаться скелетными мышцами в условиях физической нагрузки.

Когда поступление углеводов в составе пищи уменьшается, содержание глюкозы в крови поддерживается за счет гликогенолиза в печени, где запасы гликогена невелики, и они истощаются уже к 6-10 ч голодания. При продолжении голодания до 24 ч включается глюконеогенез в печени, энтероцитах и корковом веществе почек, обеспечивающий синтез 80-100 г глюкозы в сутки. На долю мозга при голодании приходится большая часть потребности организма в глюкозе.

Этиология, патогенез, проявления нарушений 1-го, 2-го этапов белкового обмена

Нарушение первого этапа белкового обмена

– гидролиза и усвоения белков пищи в ЖКТ.

В желудке и кишечнике происходит гидролитическое расщепление белков пищи до пептидов и аминокислот под влиянием ферментов желудочного сока (пепсин), панкреатического (трипсин, химотрипсин, аминопептидазы и карбоксипептидазы) и кишечного (аминопептидаза, дипептидазы) соков. Образующиеся при расщеплении белков аминокислоты всасываются стенкой тонкого кишечника в кровь и потребляются клетками различных органов. Нарушение этих процессов имеет место при заболеваниях желудка (воспалительные и язвенные процессы, опухоли), поджелудочной железы (панкреатиты, закупорка протоков, рак), тонкого кишечника При снижении секреции соляной кислоты в желудке уменьшается набухание белков в желудке и уменьшение превращения пепсиногена в пепсин. Из-за быстрой эвакуации пищи из желудка белки достаточно не гидролизируются до пептидов, т.е. часть белков попадает в двенадцатиперстную кишку в неизменном состоянии. Это также нарушает гидролиз белков в кишечнике.

Недостаточность усвоения белков пищи сопровождается дефицитом аминокислот и нарушением синтеза собственных белков. Недостаток пищевых белков не может быть полностью компенсирован избыточным введением и усвоением каких-либо других веществ, так как белки являются основным источником азота для организма.

Нарушение второго этапа белкового обмена – процессов эндогенного синтеза и распада белка

Синтез белков происходит в организме непрерывно на протяжении всей жизни, но наиболее интенсивно совершается в период внутриутробного развития, в детском и юношеском возрасте.

Причинами нарушения синтеза белка являются:

• отсутствие достаточного количества аминокислот;

• дефицит энергии в клетках;

• расстройства нейроэндокринной регуляции;

• нарушение процессов транскрипции или трансляции информации о структуре того или иного белка, закодированной в геноме клетки.

Наиболее частой причиной нарушения синтеза белка является недостаток аминокислот в организме

Дефицит заменимых аминокислотв пище реже приводит к понижению синтеза белка, так как они могут образовываться в организме из кетокислот, являющихся продуктами метаболизма углеводов, жиров и белков.

Недостаток источников энергииимеет место при гипоксии, действии разобщающих факторов, сахарном диабете, гиповитаминозе В1, дефиците никотиновой кислоты и др. Синтез белка – энергозависимый процесс.

Синтез белкаувеличивается под действием:

• инсулина • соматотропного гормона • тиреоидных гормонов в физиологических дозах: • половых гормонов

Этиология, патогенез, нарушений межуточного и конечного этапов белкового обмена

Источник

Отек – это избыточное накопление жидкости в межклеточном пространстве, в результате нарушения обмена воды между кровью и тканями.

Скопление жидкости в полостях тела получило название водянка.

Различают водянку брюшной полости – асцит, плевральный гидроторакс; перикардиальный – гидроперикардиум и др.

Жидкость, скапливающаяся в этих полостях, называется транссудатом.

Основные местные факторы развития отеков:

а) повышение гидростатического давления в капиллярах;

б) снижение гидростатического (механического) давления в тканях;

в) снижение онкотического и/или осмотического давления плазмы;

г) увеличение онкотического давления периваскулярной жидкости;

д) увеличение проницаемости капилляров;

е) нарушение оттока лимфы.

В зависимости от того, какой из перечисленных факторов является ведущим в патогенезе отека, их делят на:

– гидростатические (гемодинамические, механические, застойные);

– онкотические;

– мемброногенные;

В основу клинической классификации отеков положены два принципа:

– причинный и органный.

В соответствии с этим отеки делят на:

– сердечные,

– почечные,

– воспалительные,

– аллергические

– кахектические

– эндокринные.

Выделяют две группы причин ведущих к развитию отека:

а) патологические состояния, сопровождающиеся задержкой Nа,:

– заболевание почек;

– цирроз печени.

– избыток минералкортикоидов:

– применение лекарств (кортикостероиды, нестероидные противовоспалительные препараты)

б) гипопротеинемии – болезни печени, нефротический синдром.

Причины и патогенез гемодинамических отеков.

Развитие этих отеков связано с увеличением гидростатического давления в капиллярах из-за нарушения оттока венозной крови. Первичное увеличение А/Д, как правило, не ведет к возникновению отеков.

Венозный оттек нарушается при целом ряде патологических состояний:

– венозная гиперемия в большом или малом круге кровообращения при недостаточности кровообращения;

– флеботромбозы;

– сдавливание вен матки при беременности.

Способствует развитию гемодинамических отеков также снижение тканевого механического сопротивления из-за обеднения тканей колагенном (при воспалении); снижение давления в полостях, например, в плевральной (что может привести к развитию гидроторакса.

Первоначально гемодинамические отеки возникают на ногах, а затем «поднимаются» в верхнюю часть туловища.

Причины гипоонкотических отеков.

При снижении концентрации белка плазмы крови ниже 5% онкотическое давление в ней становится неспособным удерживать воду в просвете капилляра и она начинает выходить в ткани.

К гипоонкии приводят:

а) протеинурия;

б) нарушение белков – синтетической функции печени;

в) значительные потери белка при энтеропатиях, обширных ожогах;

г) белковое и полное голодание.

Иногда данный вид отеков развивается при при нормальном содержании белка, но при выраженной диспротеинемии, когда резко снижен альбумин – глобулиновый коэффициент ( в норме 2:10).

Развитие отека по онкотическому механизму наблюдается при тканевой гиперонкии. Отек в этом случае носит местный характер.

Это происходит при:

– выходе плазменных белков в ткани;

– выходе клеточных белков при их альтерации

– повышении гидрофильности белков в межклеточном пространстве под влиянием ионов H,Nа, гистомина, серотоина, тироксина, при дефиците Са.

Патогенез мемброгенных отеков.

Мембраногенные отеки связаны с повышенной проницаемостью стенки сосудов. К повышению проницаемости сосудистой стенки приводят различные нейрогенные механизмы, яды, ацидоз, повышение температуры, а также биологически активные вещества – гистамин, брадикинин, серотонин.

Множество этих причин, повышающих проницаемость капилляров, предполагает участие мембранного фактора в развитии самых различных отеков, но ведущим он является для воспалительного, аллергического, токсического и ангионевротического отеков. Повышение проницаемости сосудистой стенки ведет в данном случае к выходу большого количества альбуминов в межклеточную жидкость ,а альбумины эффективно связывают и удерживают жидкость в тканях.

Механизмы развития лимфогенных отеков.

Лимфогенный отек обусловлен нарушением отека лимфы, что ведет к накоплению в тканях отечной жидкости богатой белком.

Причинами затрудненного оттока лимфы могут быть врожденная гипоплазия лимфотических сосудов, сдавление их рубцами или сдавление опухолями и метастазами.

Длительный лимфатический отек ведет к накоплению в ткани белка с последующим разрастанием коллагановых волокон и деформацией органа – слоновостью.

Патогенез сердечных отеков.

Механизм развития сердечных отеков можно представить в виде схемы:

Снижение сократительной способности миокарда

Снижение ОЦЖ и венозный застой.

_________________________________________________________

Затруднение

| оттока крови по венозной системе. | снижение почечного кровотока | Раздражение волюморецепторов правого предсердия | Гипоксия тканей. |

| Активация Ренин – ангиотензин- альдостеронового механизма. | Ацидоз | ||

| Увеличение реабсорбцииNа | Увеличение проницаемости местных сосудов. | ||

| Увеличение Р осм. | |||

| Увеличение выработки АДГ | |||

| Задержка воды |

Нефротический отек связан с массивной почечной протеинурией, развитием гипопротеинемии, гипоонкии и переходом значительного количества жидкости в ткани. Формирующаяся при этом гиповолемия и снижение ОЦК включает ренин- ангиотезин – альдостероновый механизм задержки Nа, к этому подключается АДГ-механизм задержки воды.

Патогенез почечных (нефротических) отеков.

Подобная двойственность механизмов: гипоонкия с одной стороны и задержка H2О почками с другой, делает нефротические отеки весьма выраженными и стойкими.

Патогенез нефритических отеков.

Нефритические отеки возникают при заболеваниях почек с преимущественным диффузным поражением клубочкового аппарата воспалительного и/или аллергического происхождения в корковом слое почек обуславливает усиление секреции ренина юкстагломерулярными (ЮГА) клетками, что, в свою очередь, активирует систему ренин – ангиотензин – II- альдостерон – АДГ.

Это ведет к эадержке в организме Nа и воды. Важно, что для диффузного гломерулонефрита характкрно повреждение мембран микрососудов и, прежде всего, каппиляров во многих тканях и органах организма. Повышение их проницаемости является важным механизмом развития нефритических отеков. Постепенное поражение почек при гломерулонефрите ведет к такому же постепенному нарастанию отеков.

Впрочем, первоначально жидкость начинает выходить из сосудов, расположенных в рыхлых тканях. Поэтому раньше всего нефротические отеки возникают в сетчатке глаз, в области век, в мягких тканях лица, шеи, а затем и туловища.

Патогенез печеночных отеков.

В возникновении печеночных отеков главная роль отводится повреждению печеночной паренхимы при гепатитах и циррозе печени.

При этом безусловная роль принадлежит следующим механизмам:

а) – поврежденные гепотациты не синтезируют достаточного количества альбуминов, снижение концентрации которых в крови включает гипоонкотический путь перехода жидкости в ткани;

б) – развивающаяся при циррозе печени соединительная ткань, сдавливая кровеносные сосуды, является причиной портального застоя, что затрудняет отток крови от органов брюшной полости, приводя к формированию асцита;

в) – снижение ОЦЖ, вследствие задержки ее печенью приводит с одной стороны к снижению активности волюморецепторов левого предсердия и увеличению выброса АДГ, а с другой стороны – к раздражению волюморецепторов правого предсердия и повышению секреции альдостерона;

г) – печень с нарушенным кровотоком (застойная) плохо инактивирует гормоны, в том числе альдостерон и АДГ, которые способствует задержке солей и воды в организме.

Принципы терапии отеков.

Основными принципами терапии отеков является:

а) устранение причины вызвавшей развитие отека- если это возможно;

б) снижение активности альдостерона – назначение его антагонистов;

в) снижение активности АДГ – назначение диуретиков (фурасемид);

г) ограничение водной и солевой нагрузки;

д) воздействие на ведущие звенья патогенеза, специфичные для конкретного вида отеков.

Источник