Отеки в области головы у коров

29 сентября 2015 г.

Злокачественный отек – острая неконтагиозная болезнь, протекающая с признаками тяжелой интоксикации, развитием быстро распространяющегося воспалительного отека и образованием в пораженных тканях газов.

Встречается повсеместно в спорадических случаях и характеризуется высокой летальностью заболевших животных.

Возбудители болезни – анаэробные микроорганизмы, широко распространенные в природе, в том числе — Cl. perfringens тип А, Cl. oedematiens, Vibrio septique, Cl. histolyticus, выделяющие сильнодействующие токсины и длительно сохраняющиеся во внешней среде (преимущественно в почве) в споровой форме.

У крупного рогатого скота злокачественный отек чаще всего развивается после тяжелых родов, а также при травмах, куда вместе с землей и фекалиями попадает возбудитель. На месте инфицированной травмы или раны через 12-72 часа появляется горячая, болезненная, быстро распространяющаяся опухоль, при пальпации которой отмечают крепитацию. Температура тела при этом повышается до 40-40,5 °С.

При возникновении болезни после тяжелых родов наблюдается опухание срамных губ, из влагалища выделяется экссудат с неприятным гнилостным запахом, воспалительный отек распространяется на область промежности, вымени и живота.

О причинах и симптомах

При постановке диагноза учитывались клинические признаки и эпизоотологические данные. При этом было выявлено, что злокачественный отек возникал у коров спорадически в результате нарушения целостности кожи и слизистых оболочек, особенно в местах, благоприятных для развития клостридий (раны с омертвевшими тканями, участки тела, богатые мускулатурой и соединительной тканью). Большинство животных (81 %) заболевало в первые 20 дней после отела, чему способствовали тяжелые роды, задержание последа, внесение инфекции при оказании акушерской помощи. В остальных случаях болезнь возникала при различных травмах, несоблюдения правил септики и антисептики при осуществлении инъекций.

У заболевших коров отмечали острое течение болезни, угнетенное состояние, отказ от корма, учащенный пульс, затрудненное дыхание, цианоз слизистых оболочек. У 62% особей – повышение температуры тела, при исследовании припухлостей всегда регистрировали выраженную крепитацию. При послеродовом злокачественном отеке наблюдали опухание половых органов, покраснение слизистой влагалища, обильное истечение со зловонным запахом. У некоторых животных отек распространялся из половых органов на бедра, промежность, вымя, крестцовую область.

При этом выявлены определенные закономерности в частоте поражения тех или иных органов.

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что в подавляющем большинстве случаев злокачественный отек локализуется в тканях половых органов (81%). При этом не менее чем в 40% эпизодов одновременно с данной зоной поражения вовлекаются в патологический процесс области крупа и задних конечностей. Это объясняется тем, что наиболее благоприятными для развития клостридий являются именно травмированные ткани в сочетании с анаэробными условиями и на фоне снижения показателей естественной резистентности организма.

При родильном злокачественном отеке поражаются половые органы, мышцы таза, бедер, промежности. Слизистая оболочка влагалища и матка сильно утолщены и покрыты грязными, издающими неприятный запах некротическими массами. При лабораторном исследовании отечного содержимого выявлены Cl. perfringens, Cl. oedematiens.

Были проанализированы сезонные особенности заболеваемости коров злокачественным отеком.

При этом было выявлено, что наибольшая заболеваемость коров злокачественным отеком приходилась на февраль, март, апрель на протяжении 5 лет. Данная тенденция обусловлена двумя факторами: пик отелов в данное время года; сезонное снижение показателей резистентности по причине недостаточности рационов по содержанию макро-микроэлементов и витаминов у животных.

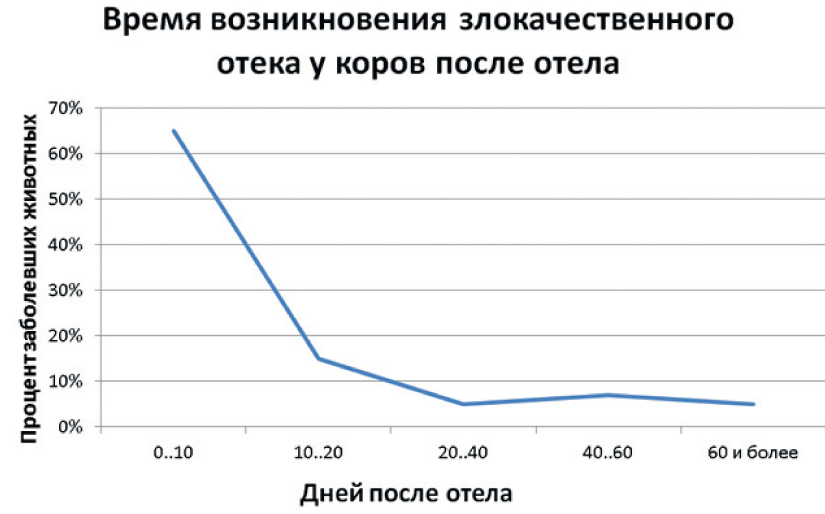

Кроме того, была установлена связь между частотой заболеваемости злокачественным отеком у коров и сроками их отелов.

Данные рисунка свидетельствуют о том, что подавляющее большинство животных заболело в первые 20 дней после отела. Это указывает на немаловажную роль уровня естественной резистентности организма в возникновении, патогенезе злокачественного отека.

Озон: эффективно и выгодно

По данным литературы, основной метод лечения – хирургическое вмешательство, нанесение разрезов в области опухоли для открытия к пораженному месту доступа воздуха (кислорода), который неблагоприятно влияет на размножение анаэробов, уменьшая интоксикацию организма.

Все авторы научной литературы рекомендуют обрабатывать открытые раны перекисью водорода или раствором марганцовокислого калия. Показано также внутримышечное введение 4%-ного раствора норсульфазола в дозе 50 — 100 мл, белого стрептоцида, хлорацида, фурациллиновых препаратов, пенициллина. Некоторые из них рекомендуют бактериофаг, антигангенозную сыворотку в дозе 300-500 мл внутривенно, сыворотку против Vibrio septique.

При злокачественном отеке применяют также симптоматическое лечение: кофеин, внутривенно 33-% спирт, гипертонические и изотонические растворы хлорида натрия, внутривенно камфорную сыворотку до 500 мл. При этом необходимо отметить, что существующие на данный момент времени стандартные способы лечения крайне неэффективны и не позволяют сохранять животных, зачастую представляющих из себя большую племенную и хозяйственную ценность.

В связи с этим нами была изучена возможность применения при лечении злокачественных отеков крупного рогатого скота озонированных материалов. Это обусловлено биологическими особенностями возбудителей данного заболевания, способных размножаться и вызывать соответствующие патологические изменения в тканях только при наличии анаэробных условий. Озон позволяет в данном случае кардинальным образом влиять на данные условия, превращая их в аэробные. Считаем, что данный фактор является ключевым звеном при лечении анаэробных инфекций.

Что показали исследования

Исследования проводились на 28 коровах, больных злокачественным отеком в 1996-2001 годах. Данные животные были разделены на 4 группы (три опытные и одна контрольная). Животных контрольной группы (n=5) лечили общепринятыми традиционными средствами, им вводили ежедневно внутримышечно в область крупа вплоть до выздоровления: раствор тетрациклина гидрохлорида в дозе 10000 ЕД на 1 кг массы тела 2 раза в день; раствор бензилпенициллина натриевой соли на дистиллированной воде в дозе 3000 ЕД на 1 кг массы тела 4 раза в сутки; 5% — ный раствор витамина С 1 раз в день в дозе 20 мл; а также внутривенно 2 раза в день до явных признаков улучшения 20%-ный расвтор кофеина бензоата натрия в дозе 20 мл, 40%-ный раствор глюкозы в дозе 400 мл и 10%-ный раствор кальция хлористого в дозе 200 мл.

При этом антибиотики использовали для подавления жизнедеятельности анаэробных микроорганизмов; аскорбиновую кислоту – для ускорения тканевого обмена веществ, сопротивляемости организма инфекции; кофеин – для возбуждающего действия на центральную нервную систему, главным образом, на дыхательный и сосудодвигательный центры, улучшения сердечной деятельности; глюкозу — для активизации обменных процессов и дезинтоксикационно функции печени; кальций хлористый – для стимуляции ретикуло-эндотелиальной системы и фагоцитарной функции лейкоцитов, повышения противовоспалительного действия и предупреждения отеков.

Животным опытных групп ежедневно 2 раза в день вводили внутривенно озонированный 15%-ный раствор натрия хлорида в дозе 0,5-1 л и озонированный изотонический раствор натрия хлорида с помощью шприца-автомата непосредственно в опухоль и по ее границам в дозе 1 л. Концентрация озона в растворах составляла 1 мгл для первой группы, 1,5 мгл для второй и 2 мгл для третьей. Данные растворы озонировали в течение 20 мин, а после не позднее, чем через 20 мин, вводили больному животному.

Эти растворы озонировали с помощью аппарата озонотерапии с низкой концентрацией и деструктором озона АОТ-Н-01-Арз-01 (фирма «Медозонс»), который позволяет производить кислородно-озоновую смесь заданной концентрации в пределах 0,05 — 10 мгл. Все 28 коров, больные злокачественным отеком, были на момент заболевания вакцинированы против эмфизематозного карбункула.

Микробиологические исследования проведены на базе Нижегородской областной ветеринарной лаборатории.

Подведем итоги

Таким образом, исходя из биологических особенностей возбудителя данного заболевания, можно сделать следующий вывод. Клостридии постоянно попадают в организм животных с кормами, загрязненными остатками почвы – основного природного резервуара анаэробов, и даже циркулируют по кровеносным и лимфатическим сосудам по всему организму, но только при наличии как минимум двух условий развивается непосредственно злокачественный отек. Это – снижение уровня естественной резистентности и наличие травмированных, частично некротизированных, в первую очередь, мышечных, тканей в организме животного.

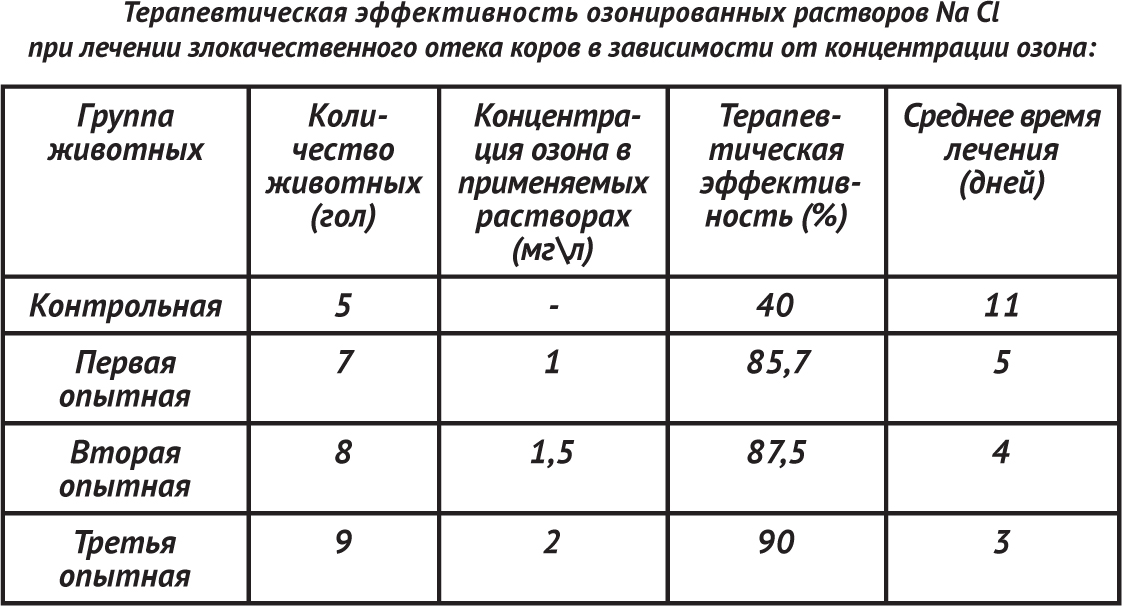

Терапевтическая эффективность озонированных растворов Na Cl при лечении злокачественного отека коров в зависимости от концентрации озона:

По данным таблицы, терапевтическая эффективность при лечении злокачественного отека у коров медикаментозным методом (контрольная группа) составила 40%, а среднее время лечения – 11 дней. В трех опытных группах с применением озона терапевтическая эффективность выразилась в диапазоне 85,7 – 90 %, а среднее время лечения 5-3 дня. При этом наиболее высокие результаты получены при парентеральном введении растворов с наибольшей из примененных концентраций – 2 мгл. Это – 90% терапевтической эффективности и 3 дня – среднее время выздоровления.

Таким образом, применение озонированных материалов при лечении злокачественного отека крупного рогатого скота является более эффективным, простым и быстрым способом, чем использование традиционных общепринятых медикаментозных средств. При этом наиболее предпочтительная концентрация озона в применяемых растворах составляет 2 мгл.

Лечебная эффективность озонированных растворов обусловлена стимулирующим действием на иммунную систему организма, бактерицидными свойствами, заключающимися в локальном повреждении плазматических мембран бактерий в процессе озонолиза, а также в окислении внутриклеточных белков и нарушении функций органелл за счет действия вторичных окислителей. Атомарный кислород, выделяемый при разложении озона, обладает и дезинтоксикационным действием.

Учитывая высокую эффективность воздействия озонированных материалов на анаэробные организмы, развивающиеся при отсутствии атмосферного кислорода, можно предположить, что их механизм действия связан с высокими окислительными способностями озонидов, что и обуславливает в первую очередь гибель клостридий.

Экономическая эффективность разработанного нами метода лечения больных злокачественным отеком коров озонированными материалами составила в расчете на одно животное 248, 9 рублей по состоянию цен на 01.07.2002 года.

Таким образом, считаем, что наиболее эффективным, экономически выгодным, позволяющим максимально сохранить жизнь животных, методом лечения при злокачественном отеке крупного рогатого скота является парентеральное применение озонированных растворов Na Cl с концентрацией озона 2 мгл по описанным выше методикам.

Дмитрий Никулин, кандидат ветеринарных наук,

генеральный директор ООО Молочная Компания «Генетика»

Нивы Зауралья №8 (130) СЕНТЯБРЬ 2015

Источник

Коровы, как и многие другие сельскохозяйственные животные, имеют склонность к болезни инфекционной природы – актиномикозу. Такое заболевание очень опасно, так как оно может поразить и человеческий организм. Разберемся, как может животное заразиться актиномикозом, каковы признаки заболевания, как его диагностировать и вылечить.

Актиномикоз – что это такое

Актиномикоз представляет собой грибковую патологию хронического течения. Она способна поражать разные ткани и органы в организме как животных, так и людей. Для него свойственно формирование гранулематозных участков, называемых актиномикомами.

Если корова инфицировано актиномикозом, в области головы, шеи, конечностей, лимфоузлов, молочных желез и других участках наблюдается появление гранулем большого размера. Когда эти формирования самостоятельно вскрываются, на коже особи остаются фистулы, которые не заживают в течение длительного времени. Такая болезнь протекает только в хронической форме. Продолжительность инкубационного периода составляет от пары недель до 12 месяцев.

Если у животного ослаблен иммунитет, заболевание чаще всего преобразуется в генерализованную форму. В подобной ситуации гранулемы локализуются не только в области одного органа, но и по всей поверхности тела. Если болезнь приобрела такой характер, корова, к несчастью, зачастую гибнет.

Риск актиномикоза, кроме всего прочего, состоит в том, что распадаются ткани, расположенные возле абсцесса, и расплавляется костная структура. Если начали расплавляться кости, ветеринарные врачи чаще всего делают неутешительные прогнозы по поводу излечения животного.

Актиномикозу подвержены все разновидности крупного рогатого скота, овцы, свиньи, лошади. Заболевание способно поразить особей разного возраста. Причем развитие патологии наблюдается вне зависимости от времени года, хотя по большей части недуг диагностируют весной и зимой.

Происхождение заболевания

Главный возбудитель этой инфекционной болезни – грибок Actinomyces bovis. Иногда заболевание развивается под действием других разновидностей актиномицетов. В гранулематозной ткани и жидкости данный патоген проявляется мелкими серыми зернышками, носящими название друзы, размер их обусловлен возрастом колоний и может достигать 20-320 µ (в среднем друзы вырастают до 60-80 µ).

Друзы обладают сероватым либо желтоватым цветом. В мазке или среде из инфицированной ткани Actinomyces bovis выглядит как плотная масса со спутанными и ветвящимися волокнами или мицеальными грамположительными нитями, утолщенными наподобие колбы по краям. Формирование друз при заражении актиномикозом отмечается не всегда.

В процессе исследования гнойного содержимого из актиномиком, которые не вскрылись, то же выделяется пиогенная бактериальная флора (в виде протея, стафилококков, стрептококков, сенной палочки).

По утверждениям некоторых исследователей, актиномикоз у коров – это полимикробное заболевание, которое развивается под воздействием группы грибков (пиогенная микрофлора в сопровождении актиномицетов). Actinomyces bovis отлично разрастается в мясной среде с присоединением 1% кровяной сыворотки, и на агаре Сабуро при температуре 37 градусов в воздушной и бескислородной среде.

Оптимальный уровень рН в среде 7,3-7,6. Жизнеспособность актиномицетов во внешних условиях остается неизменной в течение 1-2 лет, у них отмечается устойчивость к иссушению и снижению температуры. Актиномицеты гибнут при нагревании до 75 градусов за 5 минут, а под действием 3-процентного формалина – спустя 5-7 минут.

Пути инфицирования

В организм животного Actinomyces bovis способен проникнуть сквозь поврежденную эпидерму или эпителиальные ткани. Произойти инфицирование актиномикозом может через ткани в ротовой полости, на ногах, вымени и пр. Зачастую заражение этим патогенным микроорганизмом происходит во время поедания кормов, в которых присутствуют его споры или мицеллы. В подобной ситуации инфекция попадает в организм сквозь кариозные поражения, ранки на языке и десенной ткани, стенках пищеварительного тракта и т.д.

Когда грибок проникнет в организм коровы, начинается активное поражение близлежащих тканей. Болезнь приобретает генерализованный характер после попадания возбудителя в кровеносную систему. В подобной ситуации происходит разрастание грибницы во всем теле. Это приводит к возникновению метастаз у особи и формированию новых абсцессов.

В гранулемах, спровоцированных воздействием лучистого грибка, содержатся в большом количестве друзы (колонии) Actinomyces bovis. Когда абсцесс вскрывается и образуется свищ, споры проникают в окружающие ткани одновременно с гнойным экссудатом. Это способствует дальнейшему распространению инфекции.

Зачастую развитие актиномикоза у крупного рогатого скота наблюдается на протяжение стойлового периода (в холодное время года), когда в качестве корма может использоваться зараженное сено. Если началась эпидемия, чаще всего оказываются инфицированы около 10% поголовья. Причем заражены могут быть коровы и другие сельскохозяйственные животные любого возраста. Актиномикоз может быть выявлен не только у взрослой дойной коровы или у быка-производителя, но и у совсем маленького телёнка.

Причем передача инфекции возможна как с грубыми кормами, так и с водой. Кроме того, существует риск заражения Actinomyces bovis животных, которые содержатся в грязном коровнике. В подобной ситуации грибок с лёгкостью способен проникнуть в организм коровы, например, через трещинки на молочных железах или ногах посредством инфицированной подстилки.

Симптоматика заболевания

Клиническая картина актиномикоза бывает различной. Это обусловлено локализацией возбудителя. Характерным признаком является плотная опухоль, вскрывающаяся самостоятельно в процессе прогрессирования, что сопровождается вытеканием гнойной жидкости.

Если актиномикозом поражены голова, шея, челюсти, язык, наблюдается возникновение таких признаков:

- болезненности во время прикосновения к области, где развилась актиномикома;

- болезненных проявлений в процессе потребления кормов;

- гипертермии (в редких случаях);

- выделения гнойного содержимого из гранулем;

- перемен в форме головы;

- выпадения зубов;

- затрудненной дыхательной и глотательной функции из-за абсцессов, локализующихся в дыхательной системе, полости рта, гортани, на языке;

- истощения;

- увеличения в размере и выпадения языка.

Когда актиномикозом поражена кишечная система или брюшная полость, отмечается возникновение следующих клинических признаков:

- повышенной температуры;

- болезненных ощущений в брюшине;

- рвоты;

- трудностей с процессом дефекации;

- частичной кишечной непроходимости.

Важно! Если у коровы на теле обнаружены опухоли и свищи, проводить самолечение не следует, так как это чревато нежелательными последствиями. Заметив любые симптомы, характерные актиномикозу, нужно обязательно обратиться к помощи ветеринара.

Если актиномикоз поразил молочные железы животного, отмечается появление:

- некротических признаков на коже;

- гранулем и свищей на вымени.

Когда произошло инфицирование лимфоузлов, в этом случае заболевание сопровождается:

- отёчностью ткани;

- угнетенным состоянием;

- повышением температуры;

- гиперемией или синюшностью кожи на воспаленном участке.

Диагностические мероприятия

Диагностируют актиномикоз ветеринарные врачи, взяв за основу клиническую картину заболевания (хроническое инфицирование в сопровождении кожных свищей), и данные лабораторных обследований.

Лабораторное исследование подразумевает проведение микроскопической диагностики патологической ткани и гнойного экссудата. Выявление Actinomyces bovis в материале – это решающий признак для диагностики заболевания. Чтобы провести микроскопию, в патологическом материале осуществляют забор подозрительных комочков, проводят их обработку посредством физиологического раствора либо воды, располагают в 10-процентном щелочном растворе, затем помещают на предметном стекле в 50% водном растворе глицерина, покрывают ещё одним стеклом и подвергают исследованию. Выделить чистые культуры грибка достаточно сложно.

Так как отсутствует строгая специфичность, серологическими и аллергическими способами диагностики ветеринары не пользуются.

Помимо лабораторного исследования, проводится дифференциальная диагностика. Ветеринар должен отделить актиномикоз от такого заболевания, как актинобациллез, так как эти патологии характеризуются схожим течением. Но есть и некоторые различия. Например, актиномикоз зачастую поражает костную ткань, в то время как на фоне актинобациллеза происходит заражение мягких тканей.

Актиномикозное гнойное содержимое – зернистое с содержанием колоний, различимых под микроскопом. Возбудитель актиномикоза Actinomyces bovis является грамположительным, в среде приобретает кокковую или нитчатую форму. А возбудитель актинобациллеза Pr. Lignieresi является грамотрицательным, на срезе похож на короткую палочку.

Важно! Если актиномикозом поражен язык, проводится дифференциальная диагностика от ящура по эпизоотии.

При появлении подозрений на развитие актиномикоза в межчелюстном пространстве или лимфоузлах, заболевание необходимо дифференцировать от туберкулёза лимфоузлов. Хотя для туберкулёза не свойственно самопроизвольное вскрытие абсцессов. К тому же, у животных, больных туберкулёзом, наблюдается положительная реакция на введение туберкулина.

Способы лечения актиномикоза

Если животному диагностирован актиномикоз, нужно незамедлительно приступать к терапии. Для начала инфицированных коров следует изолировать от здоровых. Затем провести дезинфекцию помещений, где их содержали, с помощью специальных средств.

Дезинфекционные мероприятия

Стойла, где содержались больные особи, следует продезинфицировать с помощью 2-3-процентного раствора едкой щелочи либо свежегашеной известью. Человеку, проводящему дезинфекционные мероприятия, следует предварительно одеть специальный костюм и придерживаться мер собственной безопасности.

Введение йодного либо йодисто-калийного раствора

Один из терапевтических методов при актиномикозе заключается во внутривенном ведении раствора йода. Для его приготовления смешивают йод (1 грамм), йодистый калий (2 грамма) с дистиллированной водой (500 мл).

Антибиотикотерапия

Кроме того, чтобы побороть патоген, прибегают к помощи антибактериальных средств. Ветеринар может назначить лечение:

- Пенициллином – 100-400 тыс. ед. в область опухоли в течение 4-5 суток;

- Окситетрациклином – 200 тыс. ед. в разведении с 5-10 мл физиологического раствора для телят до годовалого возраста, 400 тыс. ед. для взрослых особей в здоровую ткань вокруг актиномикомы, длительность лечения от 10 дней до 2-х недель, параллельно следует отсасывать гной из опухоли;

- Клиндамицином;

- Эритромицином;

- комплексом антибактериальных средств, содержащих сульфаниламиды.

Важно! Одновременно с лечением антибиотиками проводится аутогемотерапия – переливают кровь из яремного венозного сосуда в пораженную область.

Оперативное лечение

Когда консервативная терапия оказалась неэффективной, прибегают к помощи хирургического вмешательства – вскрытию актиномиком с последующим очищением от гнойного содержимого и дезинфекцией полости. Затем назначается лечение антибактериальными средствами с введением болеутоляющих препаратов.

По завершении операции на теле коровы остается рубец. Если заболевание затронуло только мягкие ткани, животное может быть полностью вылечено. Сведений о том, приобретают ли особи после излечения иммунитет к патологии, нет. Если поражена костная или суставная ткань, жизненно важные органы, прогноз обычно неутешительный.

При отсутствии своевременной терапии заболевание приобретает генерализованный характер с поражением жизненно важных внутренних органов – печени, легких, почек, мозга, сердца. Мясную продукцию от такой коровы использовать при приготовлении блюд запрещается.

Профилактические мероприятия

Во избежание распространения такой серьёзной болезни на все поголовье, нужно соблюдать некоторые правила содержания и кормления коров:

- Не отправлять на выгул стадо на заболоченной местности.

- Прежде чем давать коровам грубые корма, следует подвергнуть пищу термообработке, чтобы размягчить и продезинфицировать.

- Прежде чем раскладывать солому по кормушкам, ее нужно подвергнуть кальцинации.

- Систематически дезинфицировать стойла и инвентарь, используемый при уходе за животными.

- Регулярно проводить осмотр скота относительно присутствия на теле царапин и ранок, чтобы своевременно их обработать и вылечить.

Актиномикоз КРС – серьезная инфекционная болезнь, способная поразить животное в любом возрасте. Для заболевания характерно возникновение на теле, зачастую на голове и шее, болезненных гранулем, преобразующихся в свищи с гнойной жидкостью. Если болезнь обнаружена на начальном этапе развития, причем своевременно начато лечение, её можно полностью излечить.

Источник