Отеки в к кишечнике животных

Отек – избыточное скопление жидкости в тканях вследствие нарушения обмена воды между кровью и межклеточной жидкостью. Отечная жидкость, или транссудат, содержит воду (97%), электролиты (0, 7 %), незначительное количество выпотевающего белка (до 2%). Состав зависит от причины возникновения и локализации отека.

В зависимости от локализации различают водянку брюшной полости – асцит, плевральной полости – гидроторакс, сердечной сорочки – гидроперикард, желудочков мозга – гидроцефалию, суставной сумки – гидроартроз.

Гидродинамический отек возникает в тех случаях, когда давление крови в венозной части капилляра превышает онкотическое. Из артериального отдела микроциркуляторного русла плазма крови поступает в ткани, а реабсорбция (обратное всасывание воды и растворённых в ней веществ) становится затрудненной или невозможной.

Онкотический отек обусловлен либо снижением количества белка в плазме крови и падением онкотического давления, либо повышением гидрофильности белков межтканевой жидкости.

Осмотический отек появляется у животных, если снижается содержание электролитов в плазме крови или повышается их концентрация в межклеточной жидкости.

Виды отеков. В зависимости от причин и механизма развития выделяют отеки сердечные, почечные, кахексические, токсические, эндокринные, нейрогенные, воспалительные, аллергические.

Сердечный отек. Возникает как результат сердечной недостаточности, обусловленной поражением миокарда ( миокардит, инфаркт) или эндокарда (эндокардит, декомпенсированные пороки). Недостаточность левой половины сердца (инфаркт, декомпенсированные пороки клапанного аппарата) приводит к венозному застою, повышению давления в системе малого круга кровообращения. Что влечет за собой отек легких, асфиксию.

Функциональная недостаточность правой половины сердца (инфаркт, декомпенсированный порок) сопровождается повышением давления, венозным застоем в системе большого круга кровообращения. Отеки в этом случае у животных обнаруживают на участках тела, расположенных ниже области сердца – в грудных и тазовых конечностях, подгрудке, плевральной и брюшной полостях.

Почечный отек. Его развитие обусловлено поражением клубочкового аппарата воспалительным процессом (гломерулонефрит), в результате чего снижается фильтрационная способность почек. Также при остро и хронически протекающих нефрозах (поражение канальцев почек) выделяется большое количество белка (альбуминурия). Что способствует перемещению жидкости из кровеносного русла в ткани. Особенно четко проявляется отечность почечного происхождения в области век. Это связано с тем, что эти области богаты рыхлой клетчаткой, легко адсорбирующей электролиты.

Кахексичный отек. Возникает в результате скудного питания. Снижение концентрации белков в крови влечет за собой падение онкотического давления, жидкость не удерживается в просвете сосудов и перемещается в ткани. Также способствует снижение белковообразовательной функции печени. Кахексия сопровождается отечностью тканей, слизистых оболочек, скоплением транссудата в различных полостях.

Токсический отек. Чаще всего наблюдают у животных после укусов ядовитых змей, пчел, других жалящих насекомых. Отек легких бывает обусловлен вдыханием газообразных токсических веществ. Токсические отеки локальны, их границы определены действием этиологического (причинного) фактора.

Эндокринный отек Наиболее часто отеки эндокринного происхождения обнаруживают у животных, страдающих гипофункцией щитовидной железы. Дефицит тиреоидных гормонов вызывает нарушения белкового, жирового, углеводного и водно – солевого обменов. В результате накапливается в тканях муцин – слизеподобного вещества, связывающего воду, и появлению микседемы – слизистого отека. При надавливании на отечную ткань не остается ямки в отличие, например, от сердечного или почечного отека, когда ямка долго не выравнивается.

Аллергический отек. Развивается у животных, имеющих повышенную чувствительность организма к воздействию раздражителей, в ответ на повторное попадание аллергена. Проявляется воспалением в виде крапивницы, значительной отечностью в месте введения аллергена.

Последствия отеков зависят от их локализации, выраженности и продолжительности процесса. Возможно нарушение структуры и функции пораженных тканей, органов. Отек легких приводит к асфиксии; водянка полости перикард – к тампонаде сердца, асцит нарушает функцию органов брюшной полости.

В любом случае мы не рекомендуем заниматься самолечением, а обращаться за профессиональной помощью в ветеринарную клинику.

Источник

Отеком называется скопление водяночной жидкости в тканях и межтканевых пространствах. Отечная жидкость—транссудат, в отличие от экссудата (воспалительного происхождения), имеет меньший удельный вес и меньшее количество белка. Отек может быть местным и общим.

Общий отек захватывает большие области кожи и подкожной клетчатки (anasarca). Кроме кожи и подкожной клетчатки, отек может охватывать и большие полости. Скопление отечной жидкости в серозных полостях называется водянкой (hydrops), которая по локализации может носить различные названия.

По преимущественному патогенетическому фактору общие отеки могут быть подразделены на три вида.

1. Механические, или застойные, отеки, в основе образования которых лежит венозный застой. Сюда относятся отеки на почве сердечно-сосудистой недостаточности.

2. Коллоидно-осмотические отеки, к которым относятся кахектические отеки при разного рода истощениях (голодание) и истощающих заболеваниях (туберкулез), почечные отеки (нефроз) и анемические отеки (малокровие).

3. Капиллярные, или сосудистые, отеки, например при гломерулонефри-

тах, при которых имеется нарушение функции капилляров.

Местные отеки в свою очередь подразделяются на:

1. Инфекционно-токсические. большей частью воспалительного характера, при различного рода инфекциях и интоксикациях. В основе этих отеков лежит повреждение капилляров.

2. Нервно-трофические отеки при крапивнице, сывороточной болезни и идиосинкразиях. В основе образования отеков лежит нарушение вегетативной иннервации и проницаемости сосудов.

Приведенные классификации имеют условное значение, так как патогенез отеков в своих деталях еще недостаточно ясен. Основная роль отводится трем факторам: 1) внутрикапиллярному давлению крови; 2) коллоидно-осмотическому давлению белков крови и тканевой жидкости и 3) повышению проницаемости капиллярной стенки.

В норме между тканями и кровью происходит постоянный обмен жидкостью. Из артериальных капилляров жидкая часть кровяной плазмы всасывается обратно в венозные капилляры. При нарушении проницаемости капиллярной сети и нарушении водно-солевого обмена развивается отек. Поскольку водно-солевой обмен регулируется особым центром, расположенным в гипоталамической области межуточного мозга, а также гипофизом и щитовидной железой, нарушению нейрогуморальной регуляции водно-солевого обмена в патогенезе отеков принадлежит основное место.

Не следует забывать в патогенезе отека и таких органов, как почек и печени. Почки являются главным выделительным органом, а печень важным органом обмена веществ.

Клинически отеки подразделяются на застойные, почечные, кахектиче-ские, ангионевротические и воспалительные.

Застойные отеки возникают вследствие застоя крови в большом круге кровообращения. Они появляются на местах, отдаленных от сердца, и бывают в большинстве симметричными. Отечные места бывают на ощупь более холодными, чем окружающие ткани. Кожа отечных участков становится гладкой, напряженной, блестящей, кажется бледной или имеет желтоватый оттенок. При надавливании пальцем образуется ямка, которая не пропадает довольно длительное время. У рабочих лошадей застойный отек появляется вначале утром и после незначительного движения исчезает. С ухудшением и развитием основного процесса отеки становятся более стойкими, не исчезают после проводки и, распространяясь, захватывают большие участки тела. Застойные отеки возникают на почве заболевания сердца с расстройством кровообращения. Их отмечают при эндокардитах, миокардитах и перикардитах, а также при тромбозе вен и сдавливании кровеносных сосудов.

Местный застойный отек, возникающий при тромбозе или сдавливании сосудов, в отличие от общих отеков, появляется только на одной стороне. Остальные признаки идентичны с симптомами общего отека.

Застойный отек на нижней части груди и брюха может развиться вследствие сдавливания грудной вены и лимфатических сосудов при значительном скоплении жидкости в грудной и брюшной полости.

Кахектический, или марантический, отек отмечается при хронических изнуряющих заболеваниях. В основе этого отека лежит резкое расстройство питания тканей и повреждение кровеносных сосудов веществами, образующимися в результате нарушения химизма тканевых жидкостей и клеток. У лошадей кахектический отек возникает при хронической форме инфекционной анемии, у крупного рогатого скота—при тяжелых формах туберкулеза, лейкемии и псевдолейкемии, у овец при диктиокаулезе, фасциолезе, хлорозе, мониезиозе и оводной болезни. Кахектические отеки появляются, следовательно, при истощении и изнурении животных. Кахектический отек может быть незначительным, но иногда он захватывает значительные области и по характеру напоминает почечные отеки.

По внешним признакам кахектический отек напоминает отеки застойные и отличается от них только тем, что локализуется в области груди, живота и шеи, преимущественно в нижней их части.

Почечный отек возникает вследствие воспалительных или дегенеративных заболеваний почек. Вначале он появляется на нижнем и верхнем веке. Появляется утром и исчезает вечером. В дальнейшем отеки могут появляться на ногах и при значительном поражении почек могут охватывать все тело.

Почечные отеки чаще отмечаются у собак, у которых они начинаются с отекания век, губ и углов рта. У травоядных животных почечные отеки встречаются довольно редко. Возможно, что редкое появление их у травоядных связано с тем, что лабораторная диагностика в ветеринарии не получила еще должного распространения, а почечные отеки надежно могут диагносцироваться только по результатам исследования мочи.

Почечные отеки обычно сопровождаются олигурией, альбуминурией, наличием в осадке мочи почечного эпителия, почечных цилиндров и лейкоцитов.

Ангионевротический отек возникает на почве сосудодвигательных расстройств. Он появляется быстро и также быстро исчезает. Отечные места представляют собой небольшие возвышения, имеющие различную форму. При крапивнице лошадей отек появляется в виде зудящихся волдырей, которые быстро возникают и распространяются по всей поверхности кожи. Такого же характера отек отмечается при энцефаломиэлите лошадей. Ангионевротический отек при этом заболевании отмечается на нижней части лица и главным образом на губах.

Воспалительный отек возникает вследствие воспаления кожи и подкожной клетчатки или как коллятеральный отек при сильных воспалительных процессах глубоколежащих органов. В последнем случае отек распространяется на участки кожи, покрывающие эти органы. Отличительными признаками воспалительного отека являются увеличение объема, напряжение тканей, местное повышение температуры, покраснение кожи, болевая реакция и расстройство функции. При медленном развитии отека эти признаки выражены слабо и только в случаях быстрого появления отека они выступают резче. Отечные места бывают ассиметричными и резко отграничены от здоровой окружающей ткани.

Воспалительный отек может появиться на любом участке тела: голове, шее, грудной клетке и конечностях. Локализация, резкая отграниченность от здоровых участков кожи, местная температура и болезненность дают возможность легко отличать воспалительные отеки от других форм.

У лошади воспалительный отек встречается при повреждении тканей, кровепятнистой болезни, сибирской язве, трипанозомозе, укусах змей и после введения сыворотки; у крупного рогатого скота—при геморрагической септицемии, злокачественном отеке, тяжелых родах и разрыве влагалища; у овец—при австралийской болезни, для которой характерно появление отеков губ, век, ушей и подчелюстной области.

Коллятеральные отеки отмечаются при глубоко идущих воспалительных процессах с переходом в нагноение, с образованием свища. Коллятеральный отек можно наблюдать при травматическом перикардите крупного рогатого скота, фарингитах лошадей и сибирской язве свиней. При травматическом перикардите отек развивается в области подгрудка, фарингите—в области глотки, а при сибирской язве—в области подчелюстного пространства и шеи. При перфорации пищевода отек появляется в области яремного желоба, при разрыве прямой кишки—в области промежности, сапе—на мошонке и в области суставов, а также по ходу лимфатических сосудов.

Семиотическое значение отека большое, так как он является симптомом при многих заболеваниях. Клинически отек распознается легко и играет важную роль при определении характера заболевания. При отеке жизненно важных органов (мозг, легкие, гортань) имеется непосредственная опасность для жизни животного. Своевременное определение характера отека и его уменьшение или устранение может облегчить положение пациента или даже устранить угрозу жизни.

Источник

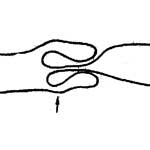

Инвагинация (Invaginatio intestinorum) –это внедрение одного участка кишки в другой вместе с подвешивающей ее брыжейкой.

Инвагинация кишечника наиболее часто наблюдается у крупного рогатого скота, овец, собак и пушных зверей, реже у свиней и лошадей. Инвагинации больше подвержены тонкий отдел кишечника иногда толстый кишечник. Принято различать нисходящую инвагинацию кишечника, когда впереди лежащий участок кишки внедряется в просвет позади лежащего отрезка, и восходящую, когда кишечник внедряется в просвет впереди лежащего участка.

Этиология. Более частой причиной инвагинации у животных является спастическое сокращение отдельных петель кишечника, которое происходит в результате раздражения рецепторов гельминтами, инородними телами, поением животных холодной водой, скармливания промерзшего или испорченного корма. К инвагинации кишечника у животных может привести энтералгия, катарально-воспалительные процессы, спазмы сосудов кишечника, легкие формы метеоризма. К факторам способствующих появлению инвагинации у животных является наличие в кишечнике опухолей, отеков, сращений, инородных тел приводящих к изменению кишечной стенки и вызывающих ограничение подвижности отдельных участков кишечника.

Патогенез. У здоровых животных сокращения краниального и расслабление каудального отрезков кишечника происходит кратковременно и сопровождается неглубоким внедрением одного участка кишки в другой. При следующей перистальтической волне кишечник выправляется. У больных животных имеющих нарушение моторной функции кишечника с повышенной возбудимостью вагуса отдельные участки кишки сильно сокращаются, в то время как смежные кишечные петли или сохраняют свои обычные сокращения, или затормаживаются, а просвет их расширяется. В результате этого у больного животного возникает возможность внедрения одного отрезка кишки в другой.

В участке кишечника подвергнутого инвагинации из за сжатия кровеносных сосудов, ухудшается кровообращение, нарушается питание; кишечная стенка отекает, наступает раздражение рецепторов и в центральную нервную систему поступают сильные болевые импульсы. В связи с наступившим отеком инвагированной кишки происходит сужение ее просвета, возникает стойкая частичная или полная непроходимость кишечника. Постоянный поток болевых импульсов, застой и быстрое развитие бродильно- гнилостных процессов в содержимом кишечника выше места непроходимости и наступающее обезвоживание организма приводят к глубоким нарушениям в организме животного, как при внутреннем ущемление кишечника.

Патологоанатомические изменения. При вскрытии павшего животного в брюшной полости находим инвагированный участок кишечника, который представляет из себя «цилиндр»- прямой, дугообразно изогнутый или извилистый, имеющий плотную консистенцию, иногда этот участок кишечника флюктуирует. Длина инвагированного участка кишки колеблется от 5 см до 1 метра, а в отдельных случаях и больше. Серозная оболочка почти нормальна, чаще темно-фиолетового цвета. Когда внедряются небольшие участки кишечника, проходимость кишечника нарушается мало и застойные явления выражены слабо. Если происходит внедрение большого участка кишечника с ущемлением брыжейки, нарушается проходимость кишечника. Наступает венозный застой, геморрагическая инфильтрация и отек стенки кишечника. Содержимое кишки окрашивается в красный цвет. В брюшной полости имеется выпот красного цвета. На серозной и слизистой оболочках видны кровоизлияния. У отдельных животных стенка кишечника подвергается некрозу.

Клиническая картина. Клиническая картина у животных зависит от степени сжатия инвагированного участка кишечника и его проходимости.

У крупного рогатого скота при быстром и сильном сжатии кишки клиника начинается с внезапного беспокойства, усиливается потоотделение, появляются фибриллярные подергивания мышц. Больное животное бьет задними ногами и рогами по животу, судорожно вытягивает хвост, иногда переступает ногами или падает на землю; походка у такого животного становится напряженной. Такое состояние у животного продолжается 5-12 часов, потом симптомы беспокойства прекращается. Температура тела у больного животного нормальная или немного повышена; конечности при пальпации холодные. Пульс у больного животного учащается до 80-100ударов в минуту. У животного прекращаются всякие позывы на корм, нарушается и быстро прекращается отрыжка, исчезает жвачка. Руминация рубца ослаблена, отмечаем небольшое вздутие рубца. При аускультации перистальтика в нижнем отделе кишечника ослабевает, у животного появляется запор, а при сохранившейся непроходимости – понос, кал становится вонючим с примесью крови и обрывков ткани. При проведении пальпации в области живота справа в месте инвагинации кишечника животное реагирует болезненно. При проведении ректального исследования ветврач в правой половине брюшной полости находит плотную, болезненную, цилиндрической формы инвагинированную кишку. В тоже время инвагинация кишечника без нарушения проходимости у животных может протекать без всякой клиники.

У овец клиника инвагинации кишечника такая же, как и у крупного рогатого скота. Владельцы замечают у овец легкое беспокойство, овцы часто оглядываются на живот, вытягивают туловище, становятся малоподвижными, стараются больше лежать.

У лошадей если имеется неполная проходимость инвагинированной кишки, владельцы регистрируют периодически возникающие припадки колик. Клиническая картина ветеринарному врачу напоминает легкую форму гастроэнтерита. При аускультации отмечаем временами неровную, сильную перистальтику кишечника: регистрируем понос с выделением резко пахучего кала, в котором имеется примесь слизи и крови. Временами беспокойство у лошади исчезает, лошадь начинает принимать корм и пить воду. В том случае, когда имеет место сильное или полное нарушение проходимости в инвагинируемом участке кишечника заболевание протекает с симптомами, как при ущемлении или завороте кишок. Если признаки интоксикации и обезвоживания у лошади нарастают, то это говорит об очень тяжелом состоянии больного.

У собак инвагинации кишечника проявляется угнетением, они становятся малоподвижными, стонут, визжат; у них ослабляется аппетит, повышается жажда. При инвагинации тонкой кишки владельцы собаки регистрируют частую рвоту зловонным содержимым с примесью крови и слизи. При аускультации области живота перистальтика кишок неровная, урчащая. Дефекация вначале частая, в дальнейшем становится редкой; если у собаки имеется полная непроходимость кишечника, то регистрируем понос с выделением вонючего кала с примесью крови. Бимануальной пальпацией ветеринарный врач через брюшную стенку может выявить плотный и болезненный инвагинированный участок кишки.

Диагноз на инвагинацию у крупных животных в зоне, доступной для пальпации ветеринарный врач ставит на основании ректального исследования, у собак на основании клинических признаков, проведения пальпации живота в области кишечника через брюшную стенку, данных обзорной и контрастной рентгенографии брюшной полости и ультразвукового исследования. При обзорной рентгенографии выше места инвагинации находим наполненные жидкостью и газами петли кишечника, а также тень инвагинированной кишки. При контрастной ренгенографии выявляем сдавливание введенного контрастного вещества (бария) в месте инвагинации. При ультразвуковом исследовании мы можем «увидеть» инвагированную кишку.

Дифференциальный диагноз. При постановке диагноза ветеринарный врач должен исключить гастроэнтерит, энтералгию. Полную непроходимость от внутреннего ущемления и заворота кишок.

Течение. У лошадей при глубокой полной непроходимости кишечника заболевание продолжается до 1-3 дней, у крупного рогатого скота – 4-9 дней, у овец заболевание может длиться еще дольше.

Лечение. При сохраняющейся проходимости кишечника больному животному вводят обезболивающие и средства расслабляющие кишечную стенку (хлоралгидрат, алкоголь, анальгин, атропин, теплое укутывание живота). Больным животным проводят удаление из расширенного желудка его содержимого с последующей дачей внутрь антимикробных препаратов, вводят слизистые отвары и растительные масла. У собак применение глубоких теплых клизм иногда способствует устранению инвагинации толстых кишок. Для лечения интоксикации и обезболивания организма применяют внутривенное введение 5-10%-ного раствора натрия хлорида с глюкозой и кофеином по 250-500мл. У животных с сильной болью в области живота, большой рвотой и кровянистым, слизистым стулом (что характеризует полную непроходимость кишечника) после проведения инфузионной терапии, введения кортикостероидных препаратов или флюниксина меглумин, антибиотиков в т.ч. современных цефалоспоринового ряда и стабилизации гемодинамики приступаем к хирургическому вмешательству.

Профилактика. Владельцы животных должны соблюдать режим кормления, содержания и эксплуатации животных.

Источник