Отеки при венозной недостаточности

Хронический венозный отек – это избыточное накопление тканевой жидкости, ассоциированное с хронической венозной патологией нижних конечностей. Клинически проявляется увеличением объема голени, образованием ямок при пальпации, изменением кожной окраски на фоне телеангиэктазий, расширения и варикозной трансформации поверхностных вен. Диагноз устанавливают при физикальном обследовании, в случае необходимости дополняя его результатами инструментальных процедур (УЗДС, КТ, МРТ вен и окружающих тканей, волюметрии). Пациенты нуждаются в комплексном лечении с использованием консервативных (фармакотерапии, эластической компрессии) и инвазивных методик.

Общие сведения

Венозные отеки на нижних конечностях выявляют у 7,2-63,8% флебологических пациентов. В общей популяции показатель может варьироваться от 7 до 20%. Это связано с различными методами анализа, особенностями этнокультурной среды, возрастом, образом жизни обследованных лиц и другими факторами. Патологическому состоянию свойственна географическая неоднородность: если в европейских странах уровень распространенности достигает 17,2%, то у жителей дальневосточных регионов он не превышает 10,7%. Как и венозная патология в целом, ассоциированные с ней хронические отеки чаще встречаются у женщин. Их распространенность увеличивается с возрастом, достигая пика у пожилых людей.

Хронический венозный отек

Причины

Появление хронического отека обусловлено длительной внутрисосудистой гипертензией и свидетельствует о прогрессирующей несостоятельности венозной сети. Затруднение оттока крови наблюдается из-за нарушений на различных уровнях – дефектов клапанного аппарата, обструкции поверхностного или глубокого русла, дисфункции мышечного насоса, внешней компрессии. Наиболее значимыми причинами подобного состояния выступают:

- Варикозная болезнь. Является наиболее распространенным этиофактором венозных отеков. В варикозно расширенных сосудах депонируется большое количество крови, что провоцирует повышение гидростатического давления и выход жидкости в межтканевые пространства.

- Посттромботический синдром. Окклюзия сосудистого просвета и клапанная деструкция являются основными факторами развития хронического отека у пациентов, перенесших тромбоз глубоких вен. Его выраженность определяется степенью реканализации стеноза и развитием коллатералей.

- Беременность. Венозную обструкцию в третьем триместре связывают со сдавлением нижней полой и подвздошных вен увеличенной маткой, а высокие уровни прогестерона снижают тонус сосудов. При повторных беременностях относительный риск венозной недостаточности и ХВО возрастает в 3 раза.

- Иммобилизация. Длительное (более трех суток) обездвиживание конечностей или всего тела сопровождается нарушением функционирования мышечно-венозной помпы и замедлением кровотока. Такая ситуация возникает после травм, хирургических вмешательств, при параличах.

- Синдром Мея-Тернера. Анатомическая особенность в виде сдавления левой общей подвздошной вены одноименной правой артерией является причиной одностороннего отека для 9% пациентов с венозным рефлюксом. Внешняя компрессия затрудняет отток крови, приводя к отечности.

- Врожденные аномалии клапанов. Источником клапанной недостаточности могут быть врожденные дефекты – гипо- или аплазия створок, атипичное и асимметричное прикрепление, полное недоразвитие либо отсутствие. Анатомические аномалии провоцируют функциональную недостаточность клапанов с развитием застойных явлений.

Причинами хронического венозного отека также могут выступать травмы нижних конечностей, опухоли малого таза. Факторами, провоцирующими гипертензию в поверхностной и глубокой сосудистой сети, являются гиподинамия, продолжительные статические нагрузки, некоторые заболевания (бронхолегочная патология с длительным кашлем, запоры, сердечная недостаточность). Риск отечности возрастает у лиц с избыточным весом и принимающих оральные контрацептивы.

Патогенез

Возникновение хронического венозного отека определяется длительным стазом и повышением внутрисосудистого давления. Как результат, увеличивается проницаемость стенки вен, нарастает градиент транскапиллярной диффузии. Это дополняется экстравазацией крупномолекулярных плазменных белков (фибриногена, фрагментированного гемоглобина) и разрушенных форменных элементов, что ведет к нарастанию онкотического интерстициального давления. Под влиянием указанных изменений в периваскулярных тканях накапливается избыток жидкости.

Сначала снижение интенсивности интерстициального отека достигается включением компенсаторных механизмов. Выведение жидкости осуществляется путем активизации лимфодренажной системы, что соответствует транзиторным симптомам. Но сохраняющаяся венозная гипертензия с постоянно высоким уровнем гидростатического давления усугубляет изменения микроциркуляторного русла и приводит к декомпенсации механизма оттока. В тканях скапливается все больше жидкости, что делает отеки интенсивными и постоянными.

Находясь в паравазальной ткани, фибриноген трансформируется в фибрин, инициируя асептическое воспаление, участвуя в образовании соединительнотканных тяжей и «муфт», сдавливающих капилляры. Микроангиопатия усугубляет гипоксические расстройства, поддерживает формирование индуративного целлюлита, что в сочетании с лимфангоитом провоцирует окклюзию путей лимфооттока. В результате развивается флеболимфедема, создаются условия для возникновения и прогрессирования трофических расстройств.

Классификация

Согласно международной классификации CEAP, используемой в практической флебологии, отечный синдром относится к 3 клиническому классу (C3), являясь начальным и основным признаком венозной недостаточности. В рамках этой диагностической системы предлагают использовать шкалу оценки тяжести хронического венозного отека (VCSS):

- 1 балл. Отеки отсутствуют.

- 2 балла. Отечность наблюдается вокруг лодыжек вечером.

- 3 балла. Сохраняется в дневное время и распространяется выше лодыжек.

- 4 балла. Утренние отеки локализуются выше лодыжек, нарушают повседневную активность.

Сам по себе отек не является отдельной нозологической единицей и имеет вторичный характер, но он отражает развитие локальных нарушений в системе сосудов голени и бедра. Наличие и выраженность венозного отека обязательно указывают при постановке клинического диагноза.

Симптомы ХВО

Развитие хронического венозного отека происходит постепенно, по мере нарастания признаков недостаточности оттока. Визуально определяются увеличение объема одной или обеих конечностей, преимущественно над лодыжками и в нижней трети голени, бледность или цианоз кожных покровов. Важным признаком становится наличие телеангиэктазий, расширенных ретикулярных или варикозно измененных подкожных вен. Субъективно пациенты ощущают тяжесть в ногах, утомляемость. Иногда возникают онемение и боли, связанные с нарастающей интравенозной гипертензией. Но с прогрессированием флебопатологии субъективные жалобы ослабевают.

Выраженность симптомов зависит от ряда внешних и внутренних факторов. Начальные стадии патологии характеризуются транзиторным отеком, возникающим обычно к концу дня после длительного стояния или сидения, исчезающим утром или при ходьбе. В дальнейшем симптомы становятся постоянными, но связь с провоцирующими условиями не утрачивается. Помимо статических нагрузок, количество тканевой жидкости увеличивается при повышении окружающей температуры, во второй фазе менструального цикла у женщин.

Венозные отеки выявляют по образованию ямки после надавливания пальцем на переднюю поверхность голени, длительному сохранению отпечатков от носков. Но воспалительная индурация, возникающая на более поздних сроках заболевания, делает следы от давления незаметными. Присоединившаяся лимфедема сопровождается отечностью стопы и определяется невозможностью сформировать кожную складку на тыльной поверхности основной фаланги второго пальца (симптом Стеммера).

Осложнения

Изолированный отек нижних конечностей встречается лишь на ранних стадиях хронической венозной недостаточности. Прогрессирование микроциркуляторных и тканевых расстройств способствует возникновению трофических нарушений: гиперпигментации, застойного дерматита, липодерматосклероза. Частым осложнением являются кожные язвы – вероятность ульцерации в дистальных участках характерна для 60-90% пациентов. Но в условиях усугубляющегося стаза наиболее значимым и опасным состоянием считаются тромбозы в поверхностных и глубоких венах, возникающие впервые либо рецидивирующие.

Диагностика

Учитывая достаточно типичные клинические признаки, выявление ХВО обычно не представляет сложностей. Однако для подтверждения его генеза, осуществления дифференциальной диагностики и планирования лечебной тактики необходимы результаты инструментальных исследований:

- УЗДС вен. Ультрасонография считается наилучшим способом оценки проходимости периферической венозной сети нижних конечностей. Позволяет выявить рефлюксы, определить состоятельность мышечной помпы, измерить толщину и эхографическую плотность подкожных тканей.

- Водно-иммерсионная волюметрия. Считается «золотым стандартом» в динамической оценке хронического венозного отека. Волюметрия измеряет объемно-весовые характеристики вытесненной и сохраненной в различных условиях тканевой жидкости (утром и вечером, стоя и лежа, при физических нагрузках и после отдыха, в динамике лечения).

- Томография сосудов и мягких тканей. Томографические методики полезны для точной верификации причины отечного синдрома и его локализации (суб- или эпифасциальной). По данным КТ-флебографии выявляют дефекты сосудистой стенки и оценивают степень обструкции. Анализировать изменения мягких тканей и состояние вен голени с высокой информативностью позволяет МРТ.

Для установления причин венозной недостаточности иногда приходится использовать инвазивные диагностические методики, в частности, контрастную флебографию. При поражении поверхностных сегментов проводится плетизмография, в неясных ситуациях прибегают к радиоизотопной сцинтиграфии.

Диагностикой хронического отека занимаются хирурги-флебологи. Учитывая вероятность иных причин патологии, а также полиморбидность, характерную для пожилых пациентов, локальные изменения венозного генеза приходится дифференцировать с нефротическими, кардиальными, лимфостатическими отеками. Необходимо исключать травматические, воспалительные, гипоонкотические и иные механизмы, не участвующие в развитии флебогенных нарушений.

Лечение хронического венозного отека

Успех лечения заключается в комплексной коррекции, каждый элемент которой имеет важное значение. Общережимные мероприятия требуют исключения продолжительных статических нагрузок, постурального дренажа – положения лежа с приподнятыми на 20-25° ногами. Параллельно осуществляют активные действия, направленные на ликвидацию застойных явлений:

- Компрессионная терапия. Признана основным компонентом консервативного лечения венозного отечного синдрома, предполагает создание положительного внесосудистого давления. Выполняется с помощью медицинских изделий – эластических бинтов средней растяжимости (в начале лечения), трикотажа 2-3 класса (колгот, чулок), переменной аппаратной пневмокомпрессии (одно- или многокамерными манжетами).

- Фармакотерапия. Главный аспект медикаментозной терапии – применение флебопротекторов или венотоников (микронизированной очищенной флавоноидной фракции, экстракта иглицы, гидроксиэтилрутозиды). В некоторых случаях системное лечение потенцируется диуретиками и полиферментными средствами. Местная терапия обычно осуществляется гелями, содержащими гепарин или венотоники.

- Хирургическая коррекция. В фазу выраженной отечности любые хирургические вмешательства противопоказаны. После курса консервативной терапии рассматривают вопрос об эндовенозной облитерации (склеротерапии, ЭВЛК, радиочастотной коагуляции), щадящей флебэктомии (криогенной, инвагинационной, PIN-стриппинге). Но ни один из них не может гарантировать полного исчезновения отечного синдрома, требуя дальнейшей поддерживающей терапии.

Послеоперационная реабилитация включает эластическую компрессию и прием флебопротекторов. Прямое воздействие на мышечно-венозную помпу нижних конечностей оказывает сравнительно новая лечебная методика – электромышечная стимуляция, позволяющая уменьшить отечность и другие признаки венозной недостаточности.

Прогноз и профилактика

Выраженность хронического венозного отека хорошо коррелирует со степенью функциональных расстройств в сосудистой системе нижних конечностей. От его адекватной терапии во многом зависит конечный исход флебопатологии. Отсутствие полноценной коррекции чревато развитием осложнений, но при комплексном подходе прогноз для жизни и трудоспособности вполне благоприятный. Профилактические рекомендации включают устранение факторов риска (борьбу с гиподинамией, ожирением, ограничение статических нагрузок), своевременное лечение начальных стадий хронической венозной патологии и сопутствующих заболеваний.

Источник

Хроническая венозная недостаточность (ХВН) – патология, развивающаяся из-за нарушения оттока крови из вен конечностей. Частые симптомы – изменения цвета кожи, судороги, отеки, боли. Чаще всего встречается хроническая недостаточность вен нижних конечностей.

Зачастую пациенты оставляют первые симптомы ХВН без внимания, обращаются к флебологу уже с ухудшившимся самочувствием, состоянием нижних конечностей. На самых ранних этапах заболевание лечится консервативным способом, при появлении выраженных признаков нарушения венозного кровообращения требуется комплексная терапия, как правило, включающая лечение варикоза, коррекцию питания, двигательную активность и ношение компрессионного белья (1, англ.).

Из статьи вы узнаете причины хронической венозной недостаточности и особенности развития заболевания. Классические симптомы и способ постановки диагноза по международной классификации. Подробно рассмотрена диагностика, терапия.

Причины

Причины хронической венозной недостаточности:

- Варикозная болезнь.

- Артериовенозная фистула.

- Флебит (воспаление венозной стенки).

- Синдром Мея-Тернера.

Вероятность ХВН возрастает при наследственном факторе и тяжелых физических нагрузках.

Что происходит с сосудами?

Из вен кровь течет по направлению к сердцу, то есть снизу вверх. Преодоление силы тяжести достигается в том числе за счет венозных клапанов – эти клапаны смыкаются и препятствуют движению крови в обратном направлении. Во время физической активности или сдавлении вен (во время массажа, при ношении компрессионных чулок) мышцы нижних конечностей сокращаются, улучшая отток жидкости.

Патология сопровождается нарушением оттока крови из сосудов ног. Это происходит при нарушении физиологических механизмов, в частности, патологии клапанного аппарата поверхностных или глубоких сосудов вен ног и дисфункции сосудистой стенки. В результате в указанных венах повышается давление, то есть развивается венозная гипертензия (2, англ.). Это, в свою очередь, приводит к характерным для болезни симптомам.

Слева – нормальная работа клапанного аппарата, справа – работа с нарушениями. На фоне патологии появляется усталость в ногах, болевой синдром к вечеру.

Слева – нормальная работа клапанного аппарата, справа – работа с нарушениями. На фоне патологии появляется усталость в ногах, болевой синдром к вечеру.

Заболевание может развиваться и при нормальных внутренних и поверхностных сосудах нижних конечностей: причиной патологии служит повышенное давление в системе нижней полой вены, куда осуществляется отток крови из сосудов ног.

Варикозное расширение вен не приравнивается к понятию хроническая венозная недостаточность (3, англ.). При поражении глубокой венозной сети видимые узловые изменения на ногах отсутствуют, но наблюдаются другие проявления патологии.

Патология характеризуется прогрессирующей венозной гипертензией, анатомической и патофизиологической дисфункцией вен (клапанов и венозной стенки), патологическим рефлюксом крови в поверхностных и глубоких венах и вторичными изменениями кожи как с наличием варикоза, так и без него (4, англ.).

Симптомы

Характерные жалобы:

- Отек нижних конечностей в области нижней трети голени;

- Тупая, ноющая боль и тяжесть в икроножных мышцах;

- Снижение переносимости физических нагрузок, что проявляется утомляемостью ног;

- Зуд и жжение пораженной конечности.

Жалобы непостоянны. Они усиливаются к концу дня, при длительном нахождении в положении стоя или сидя. Возможно ежемесячное или посезонное изменение симптомов. У женщин жалобы могут усиливаться перед менструациями. Интенсивность симптомов уменьшается после отдыха лежа, во время физической нагрузки и при использовании компрессионного трикотажа.

Чаще всего при хронической венозной недостаточности отек ноги односторонний или ассиметричный. Двухсторонний симметричный отек часто свидетельствует о системном заболевании, например, сердечной недостаточности.

Видимые признаки хронической венозной недостаточности (5, англ.):

- Телеангиэктазии (сосудистые звездочки).

- Варикоз.

- Отек.

- Трофические нарушения – красновато-коричневая гиперпигментация, венозная экзема, липодерматосклероз, сухость, потеря эластичности.

Хроническая венозная недостаточность часто сопровождается появлением сосудистых звездочек и ретикулярных вен. Желательно на самых ранних этапах обратиться к флебологу для получения лечения.

Хроническая венозная недостаточность часто сопровождается появлением сосудистых звездочек и ретикулярных вен. Желательно на самых ранних этапах обратиться к флебологу для получения лечения.

Отсутствие варикоза не является основанием для исключения диагноза.

Синдром беспокойных ног – один из важных признаков

Множество случаев заболевания остается не выявленными из-за не выраженной симптоматики, а единственным проявлением служит синдром беспокойных ног (6, англ.).

Синдром беспокойных ног – это неврологическое расстройство. Некоторые даже не обращают на него внимания, хотя могли бы обратиться к специалисту и избавиться от дискомфорта. Проявление синдрома – это желание двигать ногами, усиливается во время отдыха, в положении лежа или сидя и проходит во время движения. Жалоба усиливается ночью и не может быть объяснена какими-либо весомыми причинами (судороги, отеки, артрит и др.). При синдроме нужно незамедлительно обратиться к флебологу.

Стадии хронической венозной недостаточности

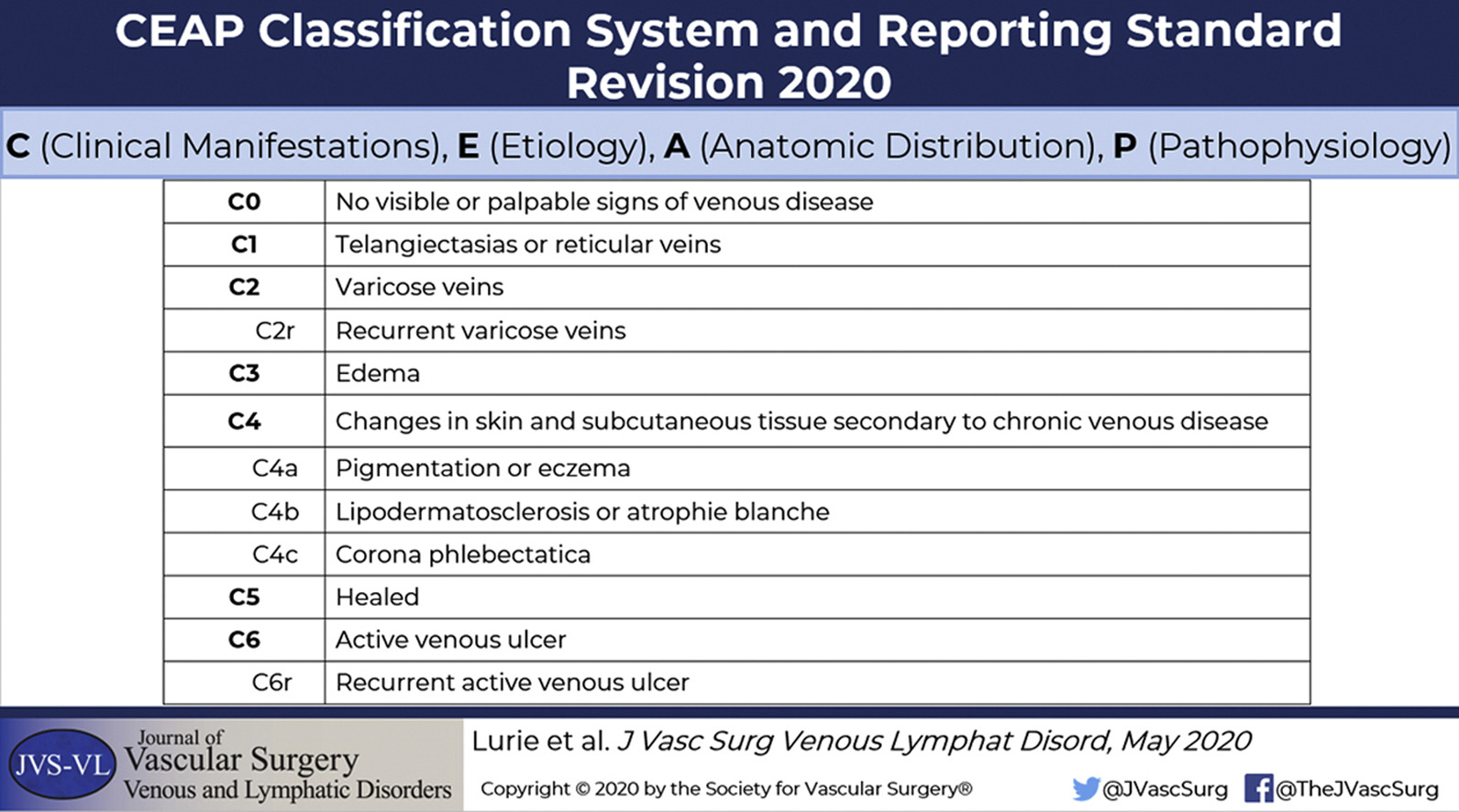

Принято выделять стадии хронической венозной недостаточности по классификации CEAP (7, англ.):

- С0 – признаки патологии отсутствуют;

- С1 – наличие ретикулярных варикозных вен или телеангиэктазий;

- С2 – варикозное расширение вен;

- С2r – рецидивирующее варикозное расширение вен;

- С3 – отек конечности;

- С4a – трофические изменения: гиперпигментация или венозная экзема;

- С4b – трофические изменения в виде липодерматосклероза или белой атрофии кожи;

- С4c – венозная корона стопы;

- С5 – затянувшаяся трофическая язва;

- С6 – открытая трофическая язва.

- С6r – рецидивирующая открытая трофическая язва.

Как видно по классификации, клиническая симптоматика постепенно нарастает от С0 (отсутствие изменений) до C5-C6 (застойный трофические изменения с затянувшейся или открытой трофической язвой). ХВН может не иметь симптомов, но всегда сопровождается характерными изменениями.

Актуальная классификация CEAP c поправками от 2020 года.

Актуальная классификация CEAP c поправками от 2020 года.

Классификация по этиологии заболевания:

- Ec – врожденная патология;

- Ep – первичное проявление;

- Es – болезнь возникла на фоне других причин;

- En – причины патологии неизвестны.

Классификация CEAP по локализации поражения:

- As – поражение поверхностных сосудов;

- Ap – вовлечение перфорантных вен;

- Ad – поражение глубоких сосудов;

- An – изменения венозной сети не выявлены.

Классификация по характеру кровотока:

- Pr – обратный отток крови (рефлюкс);

- Po – закупорка сосуда (окклюзия)

- Pr,o – сочетание двух вышеописанных нарушений;

- Pn – изменения в гемодинамике не выявлены.

Пример диагноза по классификации: хроническое заболевание вен правой нижней конечности: С5S, Ер, Ad, Ро. Расшифрока: у пациента затянувшаяся трофическая язва, вызывающая субъективные ощущения, заболевание является первичным, в процесс вовлечены глубокие сосуды и имеется нарушение гемодинамики – окклюзия.

Постановка диагноза

Часто ХВН приравнивают болезнь к варикозу, что не является правильным. Варикозная болезнь – это одно из проявлений патологии.

Постановка диагноза основана на сборе анамнеза, осмотре и дополнительных методах диагностики. В задачу специалиста входит определение наличия хронической венозной недостаточности, диагноз по классификации CEAP, формирование тактики лечения.

Обязательно проводится УЗИ вен – только ультразвуковое исследование позволяет изучить состояние венозного аппарата и поставить точный диагноз.

К основным ультразвуковым методам диагностики относится допплерография и ангиосканирование.

Ультразвуковая допплерография

Используется для исследования тока крови, диагностики рефлюкса. Информативен для исследования поверхностных вен с наличием телеангиэктазий и ретикулярного варикоза (класс С1). У пациентов с подозрением на повреждение глубоких вен конечностей, при трофических язвах метод часто малоинформативен.

Ультразвуковое ангиосканирование

Визуализация глубоких и поверхностных вен, оценка кровотока. По результатам УЗДС определяются непораженные вены, сосуды с признаками рефлюкса не посттромботического генеза и измененные в результате предшествующих тромбозов. Метод дает полное представление о состоянии поверхностных, глубоких вен нижних конечностей, хорошо визуализирует измененные сосуды.

При беременности, остром тромбозе, хронической артериальной недостаточности, патологиях почек и печени и многих других заболеваниях ультразвуковое ангиосканирование – важный инструмент дифференциальной диагностики ХВН, с высокой точностью выявляет патологии, что позволяет назначить корректное лечение.

Рентгеноконтрастная флебография (венография)

Введение контрастного вещества в сосудистое русло с последующим выполнением серии рентгеновских снимков. В настоящее время методика проводится редко, так как ультразвуковые методы исследования стали намного информативнее и доступнее.

Лечение

Особенности лечения

Лечение хронической венозной недостаточности предполагает консервативную терапию и малоинвазивные вмешательства (7, англ.):

- Терапия всегда индивидуальна и зависит от стадии венозной недостаточности и сопутствующих заболеваний, с учетом анатомических и патофизиологических изменений в сосудах.

- Компресионное белье устраняет многие симптомы патологии и позволяет быстрее получить положительный результат от лечения.

- Тактика лечения определяется только после проведения УЗДС сосудов нижних конечностей.

- Если патология развилась из-за изменений в глубоких венах, то проводится консервативная терапия.

- При патологиях поверхностных сосудов проводится малоинвазивное вмешательство с дальнейшим ношением компрессионного трикотажа.

Малоинвазивное лечение

- Удаление вен лазером (ЭВЛО). Закрытие пораженных вен лазерным лучом – безболезненная процедура, не оставляет шрамов. Лечение вен любых диаметров. За последние годы ЭВЛО претерпела сильные изменения и стала основной методикой устранения патологии поверхностных вен.

- Радиочастотная облитерация (РЧО). По механизму действия методика подобна вышеописанной, но в процессе лечения используются не лазерные волны, а радиочастотные. Процедура также безболезненна и не требует восстановительного периода.

- Склеротерапия/Криосклеротерапия. Склеивание пповерхностных вен склерозантом с дальнейшем превращением в фиброзный тяж, рассасыванием. Подходит для вен небольших диаметров.

- Флебэктомия. Хирургическое удаление варикоза. Используется при выраженной недостаточности поверхностных вен и только в крайнем случае. Сейчас доступны более современные методики лечения болезни – лазер, склеротерапия. На сегодняшний день лазерная облитерация полностью заменяет хирургическое лечение.

Консервативное лечение

Консервативная терапия замедляет течение заболевания, на ранней стадии снимает симптоматику.(8, англ.)

- Флеботропные препараты. Используются для уменьшения хронического отека. Применяются в таблетках, парентерально и местно на пораженную конечность. Терапия может включать в себя несколько препаратов, потенцирующих действие друг друга.

- Лечебная гимнастика, массаж, прессотерапия, миостимуляция. Улучшают движение крови в глубоких венах, уменьшают клинические проявления хронической венозной недостаточности.

Консервативное лечение венозной недостаточности проводится с регулярными контрольными осмотрами флеболога.

Компрессионное лечение

Консервативный способ лечения патологии, используется в дополнение к хирургическим и малоинвазивным манипуляциям в послеоперационном периоде.

Компрессия эффективна для лечения и профилактики хронической венозной недостаточности и постфлебитического синдрома (9, нем.). Показана всем пациентам, класс компрессии и вид компрессионного трикотажа определяет флеболог на очной консультации. Как правило, на начальной стадии необходимо дистальное давление 20-30 мм. рт. ст. и 30-40 мм. рт. ст. при умеренной хронической недостаточности, малых варикозных венах.

Компрессионный трикотаж одевается сразу после пробуждения до появления отечности.

Эффект от компрессионного лечения ХВН:

- усиливает капиллярный кровоток, препятствует образованию трофических нарушений;

- снижает проницаемость сосудистой мембраны, уменьшает интерстициальный отек;

- снижает выраженность симптоматики;

- уменьшает проявления синдрома беспокойных ног;

- уменьшает рефлюкс.

Лечение синдрома беспокойных ног

Наибольшую эффективность при лечении синдрома беспокойных ног, хронической венозной недостаточности дает склеротерапия и лазерные технологии в сочетании с ношением компрессионного белья и приема флеботоников.

На первой консультации врач-флеболог проводит осмотр, УЗИ, ставит диагноз и формирует план лечения. Проводится лечение по показаниям, а дальше остается лишь соблюдать рекомендации в части правильного питания, физических нагрузок и профилактического использования компрессии.

Автор статьи: Летуновский Евгений Анатольевич

Последнее обновление: 28.09.2020.

Источник