Отеки глаз при аскаридах

Многие задаются вопросом: как определить, что в организме поселился паразит? Первой реакцией могут быть отеки при глистах. Возникает симптом в результате аллергии на токсины, вырабатываемые паразитом в процессе жизнедеятельности. При этом отек бывает разных стадий — от простой крапивницы и отечной сыпи вплоть до отека Квинке с массивным опуханием лицевой части и конечностей.

Общая информация

Часто присутствие паразитов в теле человека определяется, когда чужеродные организмы выросли до значительных размеров и увеличились в количестве. Большинство червей отличаются длительным циклом жизни и активной фазой размножения в теле человека-носителя. При этом развиваются тяжелые заболевания, характеризующиеся частыми обострениями при хроническом течении.

Наиболее выраженные симптомы глистной инвазии — различные аллергические проявления в виде:

- высыпаний;

- кожного зуда, саднения в промежности и анусе;

- крапивницы;

- отека Квинке;

- лихорадки.

Глистная инвазия способна обострить аллергические реакции в организме, которые могут спровоцировать отек Квинке.

Глистная инвазия способна обострить аллергические реакции в организме, которые могут спровоцировать отек Квинке.

Частым сопутствующим признаком заражения паразитами считается расстройство работы ЖКТ. Но гельминты способны поражать разные внутренние органы (эндопаразиты, живущие внутри) и даже кожный покров (экзопаразиты, обитающие на поверхности или в приповерхностном слое дермы). От локализации и объема выбрасываемых токсинов в процессе жизнедеятельности паразита зависит характер, степень выраженности симптоматики. Симптомы глистной инвазии могут долгое время не проявляться, следовательно, рекомендуется регулярно проводить профилактическую чистку, и паразиты никогда не потревожат.

Вернуться к оглавлению

Какие паразиты часто приводят к отечности?

Главный признак аллергической реакции на паразитарную инвазию — отек органов, отдельных тканей и слизистых оболочек. Но решить проблему ни антигистаминными, ни мочегонными средствам не удастся.

Вызывают разные глисты отеки. Самые распространенные штаммы следующие:

- Из рода простейших — лямблии. При лямблиозе от отека особенно страдают дети. Часто при лямблиозе развивается отечный атопический дерматит.

- Черви-паразиты — гельминты, среди которых особенно опасны аскариды, власоглав, эхинококки, описторхи, токсокары. Они отравляют организм не только при жизни, но и после умерщвления, чем провоцируют стойкий отек и аллергию.

- Экзопаразитарные формы — насекомые, грибки, клещи.

Самый сильный отек характерен при заражении именно гельминтами. Это связано со способностью глистов поражать многие внутренние органы и разрушать ткани, провоцируя множественные дисфункции печени, почек, головного мозга, сердца, легких. В результате развивается стойкая отечность не только при росте взрослых особей, но и на фоне проникновения в кровеносную систему личинок.

Вернуться к оглавлению

Механизм появления отеков при паразитах

Ухудшение работоспособности желудочно-кишечного тракта на фоне инфицирования паразитами провоцирует отеки.

Ухудшение работоспособности желудочно-кишечного тракта на фоне инфицирования паразитами провоцирует отеки.

Отек, как собственно аллергия, проявляется на фоне угнетения паразитами работоспособности ЖКТ. Черви активно поглощают ценные микроэлементы (цинк, кремний, селен, хром, марганец, медь), участвующие в продукции пищеварительных ферментов. В итоге развивается стойкий дефицит. По мере потери ценных компонентов постепенно нарушается работа кишечника, почек и печени. От паразитов нарушается водно-электролитный баланс, что и вызывает отек. Организм испытывает тяжелый стресс, а любое восполнение дефицитных элементов только подкрепляет паразитов. Дополнительно происходит отравление организма:

- выделениями паразитов;

- продуктами распада погибших особей;

- разложившимися тканями, полученными вследствие повреждения внутренних органов.

Вернуться к оглавлению

Что делать?

Противоаллергическая терапия от паразитов не имеет смысла, следовательно, прием антигистаминных и противоотечных средств не поможет. Главная задача лечения — выведение гельминтов из организма. При первых подозрениях на гельминтоз, вызванный появлением резкой отечности, дерматита, зуда у человека, не страдающего аллергией, важно сразу же обратиться к врачу. Для умерщвления и выведения основной массы гельминтов назначаются универсальные антипаразитарные средства «Альбендазол» и «Празиквантел». Но самолечение от паразитов настоятельно не рекомендуется, так как требуется точная диагностика вида гельминтоза, по которой определяется схема лечения, курс и конкретные дозировки по типу инвазии. К тому же эти сильные препараты дают тяжелые побочные эффекты при неправильном применении и чреваты разрушительным воздействием на ткани печени, что опасно особенно в отношении детей.

При отсутствии следов гельминтоза, но при оставшихся аллергических симптомах в виде отека и зуда, рекомендуется применить средства народной медицины. Дегельминтизация производится готовыми аптечными или приготовленными в домашних условиях препаратами. Такие средства от паразитов готовятся на основе глистогонных трав и растений в комбинированном составе из 15-ти наименований. Такой подход безопасен, поэтому применяется для лечения маленьких деток.

В отдельных случаях, когда глисты и отеки переносятся тяжело, может потребоваться симптоматическая терапия. Для этого будут назначены специальные антигистаминные медпрепараты, которые помогают, когда обнаружен отек Квинке или анафилактический шок. Но многие из этих средств не назначаются детям и беременным, поэтому подбирать их должен только врач на основании поставленного диагноза.

Источник

Поражение глаз аскаридами. Глаза при аскаридозе

На экспериментальной модели было показано, что антиген живых паразитов провоцирует выработку специфических антител, которые можно выявить как в крови, так и внутри глаза, причем внутриглазной IgE продуцируется тканями глаза [Soulsby E. J. L. et al.]. В другой серии экспериментов, в которых изучалась иммунопатологическая реакция глаза на аскариды, было показано, что они могут явиться антигенным стимулом к образованию внутриглазных гранулем, не содержащих гельминтов [Rockey J. H. et al.].

Клинические изменения глаза при экспериментальном аскаридозе были обобщены еще С. И. Тальковским. У животных, проглотивших яйца аскарид с кормом, в последующие дни были отмечены повышение температуры тела и явления пневмонии, а на глазном дне обнаружены кровоизлияния. При гистологическом исследовании выявлены экстравазаты гнездного характера в радужке и ресничном теле, отек всех слоев сетчатки и очаговая клеточная инфильтрация в ней.

В другой серии опытов после инфицирования свиней и обезьян путем кормления пищей, зараженной яйцами аскарид, у животных обнаруживали особенно много личинок в сосудистой оболочке, меньше в сетчатке и зрительном нерве, причем движение живых личинок в сосудах глаза определяли уже спустя 30 ч после заражения.

В клинической практике встречались случаи обнаружения аскарид в периорбитальной ткани и внутри глаза. С. И. Тальковский наблюдал в Московской глазной клинической больнице больную 46 лет, у которой был установлен диагноз отслойки сетчатки и начинающейся атрофии глазного яблока. За 6 мес до этого были выявлены атрофия радужки, помутнения в стекловидном теле, голубоватый очаг с четкими границами перед диском зрительного нерва, тянувшийся к желтому пятну и далее переходивших в серовато-голубую отслойку сетчатки, эозинофилия.

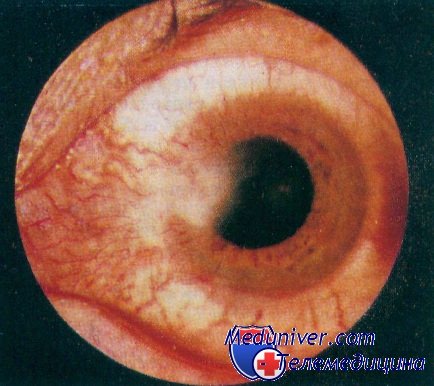

Кератит и конъюнктивит при аскаридозе

При взгляде вниз виден большой пузырь. Был заподозрен внутриглазной цистицерк и осуществлена неудачная попытка удалить его. Два месяца спустя в связи с начавшейся атрофией глазного яблока произведена энуклеация. При гистологическом исследовании обнаружена личинка аскариды, окруженная инфильтратом.

Молодые небольшие гельминты, попадающие через пищевод в глотку и далее в дыхательные пути, могут проникнуть по носослезиому протоку в слезный мешок, а через слезную точку — в конъюнктивальный мешок [Duke-Elder S.].

По данным Н. Д. Гогиной, из глазных поражений при аскаридозе наиболее часто отмечаются кератиты, реже — гиперемия дисков зрительных нервов, хронические блефариты и конъюнктивиты, отек век, иридоциклиты.

В. В. Новицкая описала случай удаления личинки аскариды из передней камеры при тяжелом иридоциклите у мальчика 13 лет, страдавшего аскаридозом (при последующей дегельминтизации отошло до 30 аскарид).

Г. В. Петрушина наблюдала случай аскаридоза глазницы у больной 42 лет из Дагестана. При выполнении операции поднадкостничной орбитотомии в связи с предполагаемым псевдотумором глазницы А. Ф. Бровкина обнаружила под ее верхней стенкой инкапсулированную полость. При вскрытии полости излилась мутная жидкость с примесью гноя и был извлечен неподвижный спиралеобразно закрученный червь длиной 8—9 см. При дополнительном опросе больной было установлено, что в детстве она лечилась по поводу аскаридоза.

С аскаридозом связывают случаи птоза, амовроза, гемианопсии, блефароспазма, косоглазия, спазма аккомодации, миоза, мидриаза, фотофобии. Особенно настойчиво связывают с аскаридозом кровоизлияния в радужке и сосудистой оболочке, а также в сетчатке, отмеченные у 8% больных аскаридозом. Описано несколько случаев геморрагического рецидивирующего ретинита при аскаридозе [Larmande A.].

Дополнительно: Клиническая рекомендация МЗ РФ Аскаридоз у детей.pdf – Получить книгу по медицине

– Также рекомендуем “Трахома, офтальмогерпес при аскаридозе. Нехватка витамина А при аскаридах”

Оглавление темы “Поражения глаз при гельминтозах”:

- Дракункулез – диагностика и лечение

- Трихинеллез – диагностика и лечение. Поражение глаз трихинеллами

- Эпидемиология аскаридоза. Распространенность аскарид

- Поражение глаз аскаридами. Глаза при аскаридозе

- Трахома, офтальмогерпес при аскаридозе. Нехватка витамина А при аскаридах

- Диагностика и лечение аскаридоза. Профилактика заражения аскаридами

- Анкилостомидозы. Распространенность и клиника заражения анкилостомидами

- Поражение глаз анкилостомидами. Лечение и профилактика анкилостомидоза

- Поражение глаз острицей при энтеробиозе

- Трихоцефалез. Поражение глаз власоглавом

Источник

Поражение глаз аскаридами. Бабезиоз глазAscaris lumbricoides — круглый червь крупных размеров, длина самки 20—30 см, самца 15—20 см. Единственным источником инвазии и окончательным хозяином является человек. Поражения глаз при аскаридозе не являются характерными клиническими симптомами и встречаются редко. В основе наиболее часто наблюдаемых симптомов лежит аллергическая реакция на продукты обмена или распада гельминтов. Это относится не только к отеку век и конъюнктивы, хемозу, конъюнктивиту, кератиту, но и к внутриглазным поражениям. Наиболее типичными проявлениями аскаридоза с поражением глаз считают: • радужка — миоз, мидриаз, расширение сосудов, кровоизлияния, ирит;

В клинической практике зарегистрированы случаи обнаружения аскарид в периорбитальной области и внутри глаз. Клинические и эпидемиологические данные позволяют заподозрить аскаридоз, а проведение исследования кала позволяет подтвердить диагноз при обнаружении характерных яиц аскарид, а иногда и самих гельминтов. Диагностическое значение имеет обнаружение личинок аскарид в мокроте или отделяемом из бронхов. Возможно использование иммунологических методов, эффективность которых, к сожалению, не высока. Бабезиоз глазБабезиоз — паразитарное заболевание, вызываемое простейшими, бабезиями, передаваемое клещами и характеризующееся лихорадкой, лимфоаденопатией, артралгией, миалгией и гемолитической анемией. По клиническим проявлениям бабезиоз похож на малярию, вызывается внутриэритроцитарным паразитом Babesia microbe. Глазные проявления встречаются редко и представлены в большинстве случаев поражением сетчатки в виде ретинопатии, хориоретинопатии, тромбоза артериол и капилляров сетчатки, очаговой ишемии и геморрагии. Изменения, обнаруживаемые на глазном дне, выраженные, в виде множественных билатеральных кровоизлияний, напоминающих пламя свечи, множественных микроинфарктов в слое нервных волокон, преимущественно вдоль сосудов. Определяется смазанность границ дисков зрительных нервов. Выявляется тромбоз прекапиллярных артериол с последующей ишемией и образованием очагов отека в виде белых хлопьев. Бабезиоз диагностируется на основании обнаружения в мазках крови или костного мозга, внутри эритроцитов, паразитов. Нередко ошибочно диагностируется малярия. Разработаны, но редко применяются серологические методы диагностики. При необходимости возможно подтверждение диагноза путем заражения лабораторных животных. – Также рекомендуем “Поражение глаз при болезни Бехчета. Глаза при болезни кошачьих царапин – лимфоретикулезе” Оглавление темы “Глаза при инфекциях”:

|

Источник

Трихинеллез (син.: трихиноз, Trichinellosis, Trichinosis, Trichiniasis, Trichinenkrankheit, Trichinose, Triquinosis)—пероральный биогельминтоз, зооноз, вызываемый микроскопической нематодой — трихиной. Заболевание характеризуется выраженной обшей реакцией инфекционно-аллергического характера: лихорадка, мышечные боли, кожные высыпания, эозинофилия, выраженный отек лица. Глазные поражения обнаруживают у 40—75% больных. Длина самки трихины 2,2—3,6 мм, толщина 0,06—0,072 мм, длина самца 1,4— 1,6 мм, мигрирующих личинок 0,1 мм, наибольшая длина мышечных личинок 1 мм. После поедания человеком или животным зараженного мяса личинки освобождаются по мере переваривания мяса и внедряются передним концом в стенку тонкой кишки. Через 30—40 ч они превращаются в половозрелых гельминтов. Самки после оплодотворения отрождают личинок, которые с током крови и лимфы попадают в мышцы и проникают в мышечные волокна. Через 2— 3 нед личинки закручиваются в виде спирали, становясь инвазионными, через 1—2 мес вокруг них образуется соединительнотканная капсула, которая обызвествляется к концу 2-го года. Патогенетическую основу заболевания составляет сенсибилизирующее действие продуктов обмена паразитов и погибших гельминтов на инвазированиый организм, обусловливающее выраженные аллергические реакции, а также аутоиммунные воздействия при деструкции ткани. В более поздних стадиях важную роль играют специфические изменения в мышцах, где вокруг личинок образуются капсулы. Трихинеллез имеет характерную клиническую картину, на основании которой получил название «одутловат-ка» [Тальковский С. П.]. Первыми симптомами заболевания бывают выраженные отеки век, конъюнктивы, лица и лихорадка. В дальнейшем отеки могут распространиться на шею, туловище, конечности. Большие беспокойства больному доставляет полиморфная зудящая сыпь. Больные жалуются на боли в мышцах и головную боль. В тяжелых случаях лихорадка носит ремиттирующий характер, но может быть и постоянной. Эозинофилия может достигать 50—60% и даже 90% и более, максимальный уровень ее отмечается на 2—4-й неделе инвазии [Калмыков П. Г., Первомайский Г. С.]. В легких случаях эозинофилия может и не достигать высокого уровня. К. Klemanska наблюдала женщину с глазным трихинеллезом, у которой эозинофилия составляла 12%. Больные могут отмечать плохое самочувствие, слабость, нарушение сна, боли в животе, тошноту, возбуждение или, наоборот, депрессивное состояние. При особенно тяжелом течении заболевания могут возникнуть осложнения: миокардиты с острой сердечной недостаточностью, пневмонии, менингоэнцефалиты, гепатиты, нефриты, системные васкулиты. Летальность при трихинеллезе может достигать 10—30%.

Поражение глаз при трихинеллезеПри трихинеллезе поражения глаз встречаются часто; по данным разных авторов, в 40; 45; 75% случаев [Larmande A.], а иногда они являются доминирующими симптомами заболевания, в связи с чем больной первоначально обращается к окулисту [Croll М., Croll L. J., Could S.]. Отечественные ученые Н. П. Чеботаев, Л. П. Дыбан, Н. В. Повлоцкая-Бурштейн провели детальный анализ поражений глаз при трихинеллезе, но особенно полное и яркое описание их дано С. И. Тальковским, лично наблюдавшим 25 случаев заболевания в очаге, где во время предыдущей вспышки были поражены около 250 больных. У больных внезапно появляется выраженный отек век, особенно верхних, которые на одутловатом отекшем лице свисают большими полупрозрачными мешками, по образному выражению С. И. Тальковского, как бы в виде лепешек, прикрывая глаза. Л. П. Дыбан наблюдал отек век уже в первый день заболевания у 30 из 37 больных. Отек век обычно двусторонний; умеренный экзофтальм наблюдается примерно у 10% больных [Дыбан А. П.]. Отмечается болезненность при пальпации и движениях глазных яблок, подвижность их ограничена [Croll M., Croll L. J.]. Гиперемия и отек конъюнктивы резко выражены уже с первого дня. В связи со значительным отеком наружных частей переходных складок образуется валикообразное выпячивание. Вследствие выраженного хемоза конъюнктивы глазного яблока формируется циркулярный валик вокруг роговицы [Kean В. Н.]. В последующие дни возникают точечные и обширные копъюиктивальные и подкоиъюпктивальиые кровоизлияния. Нарастающее раздражение конъюнктивы сопровождается образованием значительного количества серозного отделяемого. Хемоз конъюнктивы, обычно возникающий у половины больных, у некоторых из них особенно выражен и сопровождается отеком роговицы, которая теряет прозрачность, но острота зрения при этом не снижается [Тальковский С. И.]. Отек тканей глазницы, приводящий к экзофтальму, в ряде случаев сочетается с выраженным синуситом. В связи с поражением глазных мышц ощущаются боли при движении глазных яблок, причем их подвижность ограничена в большей или меньшей степени [Gould S.]. Могут развиться парезы или параличи наружных мышц, наблюдаются также птоз, недостаточность конвергенции, диплопия [Klemanska К.]. У отдельных больных возникает ирит. Отмечаются также нарушение аккомодации, скотомы — выпадения в поле зрения. Изменения глазного дна не имеют характерных признаков, у некоторых больных наблюдаются отек или гиперемия диска зрительного нерва, кровоизлияние в макулярной области, отек сетчатки, очаги экссудации в ней. В редких случаях развивается вторичная глаукома и наступает слепота [Ксап В. Н.]. Диагноз устанавливают на основании характерной клинической картины заболевания и анамнестических данных об употреблении в пищу недостаточно обработанной свинины, медвежатины или мяса других животных. Решающими являются результаты микроскопического исследования на наличие личинок трихинелл в остатках подозрительного мяса. Производят также иммунологические реакции: кольцепреципитации (положительна на 2—3-й неделе заболевания), РСК на холоде (на 4—5-й неделе), микропреципитации на живых личинках, гемагглютинацин, флюоресцирующих антител, внутрикожную пробу (чувствительна уже на 2-й неделе). Иссечение кусочка трапециевидной, дельтовидной или икроножной мышцы для трихинеллоскопии в настоящее время не производят. Лечение и профилактика трихинеллезаВ легких случаях заболевания рекомендуют постельный режим и назначают симптоматическое лечение: ацетилсалициловую кислоту, антигистаминные препараты, витамины, глюкозу. Больных с заболеванием средней тяжести и тяжелым его течением обязательно госпитализируют в инфекционные или терапевтические стационары. Вермокс (мебендазол) назначают в суточной дозе 300 мг в 3 приема в течение 7—10 дней [Озерецковская Н. Н. и др.]. В первые 48 ч после заражения, в кишечной фазе заболевания, назначают пиперазина адипииат (Adiprazina, Entacyl, Entrazin — Nematocton, Oxurasin, Vermitox) внутрь по 2—3 г ежедневно. На все стадии гельминта действует тиабендазол (миитезол). Препарат принимают по 25 мг/кг 2 раза в день в течение 10 дней. При тяжелом течении трихинеллеза одновременно с вермоксом назначают преднизолон или дексаметазон. Борьбу с трихинеллезом в нашей стране осуществляют по двум главным направлениям: усиливая ветеринарно-санитарный надзор и проводя широкую санитарно-просветительную работу [Березанцев Ю. Л.]. Основой общественной профилактики служит микроскопическое исследование свинины. Главное в предупреждении трихинеллеза — термическая обработка мяса. Как показали исследования, проведенные в Белоруссии, с 1962 по 1974 г. зараженность свиней трихинеллами уменьшилась в 14 раз, в связи с чем заболеваемость людей снизилась в 12 раз [Богуш А. А.]. – Также рекомендуем “Эпидемиология аскаридоза. Распространенность аскарид” Оглавление темы “Поражения глаз при гельминтозах”:

|

Источник