Отек в грудной полости

Образование жидкости в легких является патологическим состоянием, вызванным массивным выходом транссудата (невоспалительной природы) в интерстиций легких из капилляров, а затем и в альвеолы. Скопление жидкости в легких приводит к снижению функций альвеол, нарушениям газообмена, а следовательно, и к гипоксии. В крови наблюдается изменение газового состава с повышенной концентрацией углекислого газа. На фоне гипоксии развивается угнетение функций центральной нервной системы. Когда норма жидкости в плевральной полости превышена, возникает отек легкого.

Жидкость в легких – диагноз довольно опасный и требует оказания своевременной медицинской помощи. Юсуповская больница принимает пациентов круглосуточно, семь дней в неделю. Опытные доктора в кратчайшие сроки снимут отек легкого, определят адекватный курс терапии для устранения причин такой патологии.

Накопление жидкости в легких: причины

Почему жидкость в легких накапливается, приводя к отеку легкого? В данном вопросе выделяют две основные группы причин:

- причины, вызывающие гидростатический отек легких (закупорка легочных сосудов; пороки сердца; попадание воздуха в плевральную полость, острая дыхательная недостаточность, например, при попадании инородных предметов в дыхательные пути);

- причины мембранного отека легкого (пневмонии, сепсис, вдыхание некоторых газов, аспирация и прочее).

У пациента может наблюдаться скопление жидкости в легких при раке, приводящее к отеку легкого. Также при злокачественной опухоли может скапливаться осумкованная жидкость в плевральной полости, что приводит к развитию плеврита.

Жидкость в легких при онкологии – это последствие развития злокачественных опухолей легких, груди, желудка, кишечника, поджелудочной железы, органов половой системы. При запущенных стадиях рака у больных может развиваться отек ног при отказе легких.

Современные достижения медицины, а также высокий профессионализм врачей Юсуповской больницы позволяют выигрывать борьбу с раком и возвращать пациентов к нормальной полноценной жизни. Для каждого пациента курс терапии доктора определяют в индивидуальном порядке.

Отек легких: симптомы, признаки

Диагностировать отек легких не так сложно, если знать клиническую картину этого патологического состояния. Скопление жидкости в легких имеет следующие характерные симптомы и признаки:

- болевые ощущения в области грудной клетки, чувство сдавленности – это первые признаки острого отека легких;

- затрудненное дыхание и одышка. При этом больному тяжело не только вдыхать воздух, но и выдыхать;

- синюшность кожных покровов;

- учащенное сердцебиение и холодный липкий пот;

- сухой кашель, переходящий во влажный с мокротой розового цвета;

- частое, громкое и прерывистое дыхание;

- при развитии отека легкого наблюдается снижение артериального давления, пульс при этом слабо прощупывается.

При появлении одного или нескольких вышеперечисленных признаков необходимо обращаться за консультацией к врачу. Опытная команда докторов Юсуповской больницы в кратчайшие сроки проведет обследование и назначит эффективное лечение. В отсутствие своевременной врачебной помощи отек легкого может привести к летальному исходу. Прогнозы зависят от стадии отека легких и особенностей течения основного заболевания.

Чем опасна жидкость в легких

Накопление жидкости в легких приводит к нарушениям нормальной работы клеток и сосудов. В данном случае имеет место интерстициальная форма патологии. При этом абсолютно неважно, от чего возникает отек легких. На второй стадии жидкость проникает в полость альвеол, нарушая тем самым газообменную функцию. Это альвеолярный отек легких. Затем все альвеолы заполняются жидкостью и выключаются из процесса газообмена. Человек погибает от недостатка кислорода.

На вопрос, как долго проявляется отек легких, четкого ответа дать нельзя. Все зависит от причин, спровоцировавших накопление жидкости, а также стадии развития патологии.

Первая доврачебная помощь при отеке легких

Если человек находится в сознании, прежде всего его нужно переместить в сидячее или вертикальное положение. Затем необходимо расстегнуть стесняющую одежду и обеспечить приток свежего воздуха, после чего дать больному таблетку фуросемида и нитроглицерина.

Лечение отека легких

Первоочередными при отеке легких служат следующие мероприятия:

- обеспечение проходимости дыхательных путей;

- ингаляция 100%-м кислородом через 96%-й раствор спирта для пеногашения;

- внутривенное введение морфина.

Далее проводят медикаментозное лечение. Важно понимать, что отек легких не является самостоятельным заболеванием. Что означает появление жидкости в легких, может определить только врач. Отек легких может развиваться вследствие большого числа патологий. Поэтому тактика лечения напрямую связана со спецификой основного заболевания.

Пройти диагностику, эффективный курс лечения можно в Юсуповской больнице. В клинике терапии доктора быстро определят истинную причину развития отека легких и подберут программу лечения для каждого пациента в индивидуальном порядке. Записаться на прием к врачу можно по телефону Юсуповской больницы.

Источник

Содержание:

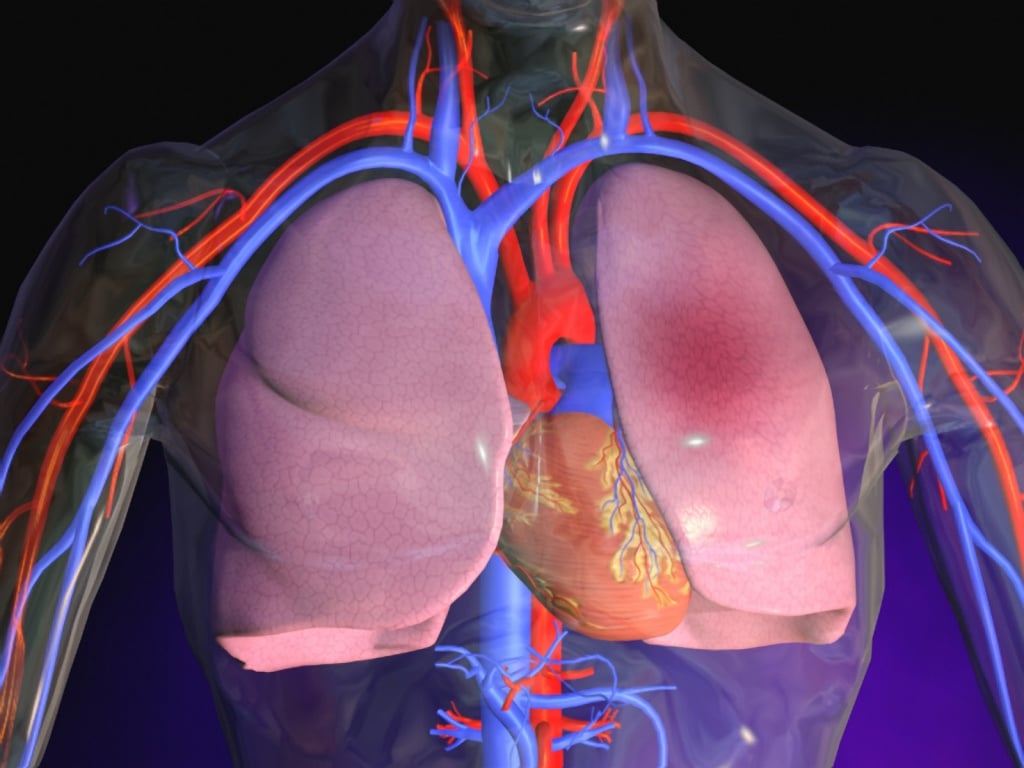

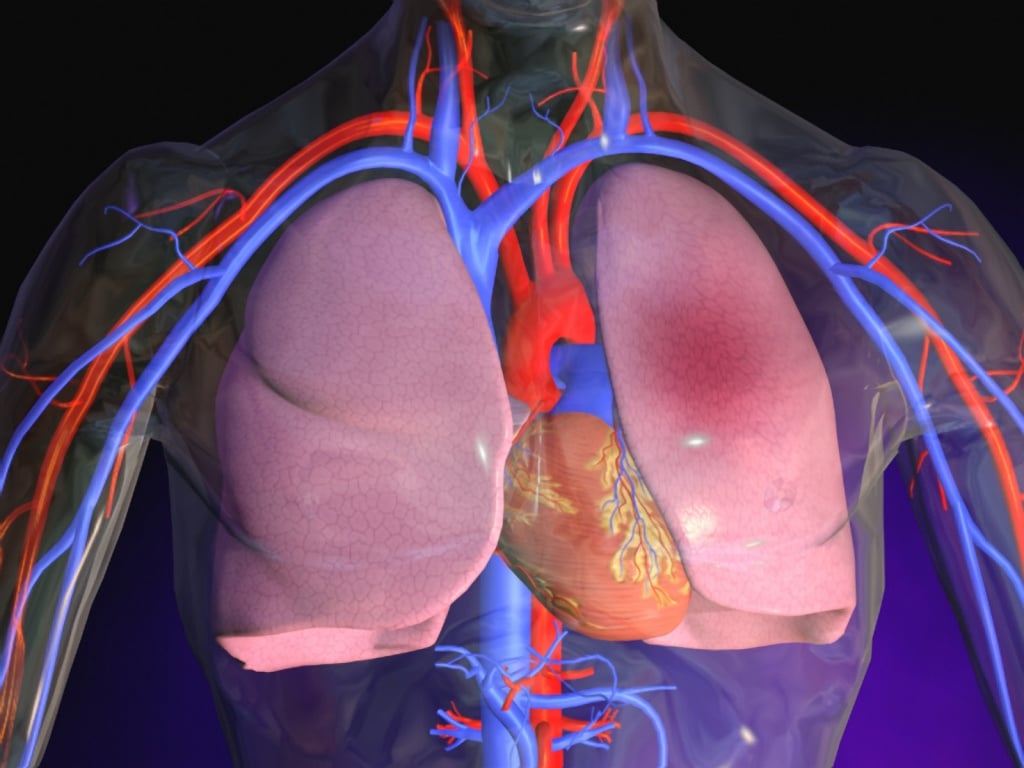

Отек легких – это патологическое состояние, при котором происходит резкое нарушение газообмена в легких и развивается гипоксия – недостаток кислорода в органах и тканях. Легкие отекают из-за резкого повышения давления в кровеносных сосудах, недостаточного количества белка или невозможности удерживать воду в жидкой части крови, которая не содержит клеток – плазме.

Термин «отек легких» используется для обозначения целой группы симптомов, которые наблюдаются при скоплении жидкости в легких за пределами кровеносных сосудов. Альвеола – это структурная единица легкого, которая имеет форму крошечного мешочка с тонкими стенками, оплетенного сетью мелких капилляров. Здесь постоянно происходит процесс газообмена – кислород поглощается кровью, выделяется углекислота, которую потом человек выдыхает наружу. Внутренняя поверхность легких устроена таким образом, что газообмен происходит очень быстро, этому способствуют и тонкие стенки каждой из альвеол. Но из-за строения легких происходит также и быстрое накопление жидкости, если произошло повреждение альвеол или по другим причинам. По сути, отек легких – это заполнение альвеол жидкостью из кровеносного русла вместо воздуха.

Виды отеков легких

Патологию принято разделять на два вида, в зависимости от причин, ее вызвавших:

- развивающийся вследствие воздействия токсинов, которые повреждают целостность стенок сосудов альвеол, что приводит к попаданию жидкости из капилляров в легкие – мембранозный отек;

- развивающийся вследствие болезней, при которых происходит увеличение гидростатического внутреннего сосудистого давления, при этом плазма выходит сначала в легкие, потом в альвеолы – гидростатический отек.

Причины отека легких

Легкие отекает не сами по себе, к этому приводят серьезные заболевания, а отек – следствие их. Основные причины это:

- воспаление легких (пневмония);

- сепсис;

- побочные эффекты приема некоторых лекарств (передозировка Фентанила, Апрессина);

- радиоактивное загрязнение;

- наркомания;

- тяжелые сердечно-сосудистые заболевания (при застое крови и левожелудочковой недостаточности – инфаркты, пороки сердца);

- хронические болезни легких (бронхиальная астма и эмфизема легких);

- ТЭЛА (тромбоэмболия легочной артерии, предрасположенность к образованию тромбов, например, при диагностировании варикозного расширения вен и гипертонической болезни);

- заболевания, при которых наблюдается снижение количества белка в крови (цирроз печени, болезни почек, сопровождающиеся нефротическим синдромом);

- внутривенные капельницы большого объема;

- травмы мозга (кровоизлияние в мозг).

Когда необходима помощь врача?

Врачебная помощь нужна в любом случае, при обнаружении первых признаков отека, независимо от того, какие причины его вызвали. В подавляющем большинстве случаев необходима срочная госпитализация.

Если у больного диагностируются заболевания сердечно-сосудистой системы и наблюдается хронический и длительный отек легких по причине сердечной недостаточности, необходимо постоянно наблюдаться у лечащего врача, выполнять все его рекомендации и регулярно проходить диагностические и лабораторные исследования.

По поводу хронического отека легких необходимо постоянное наблюдение у специалистов:

- по внутренним болезням (терапевт);

- по сердечно-сосудистым заболеваниям (кардиолог);

- по легочным заболеваниям (пульмонолог).

Симптомы отека легких

Отек легких имеет очень характерную симптоматику, которая появляется внезапно. Развитие отека происходит очень быстро, и клиническая картина подразделяется на этапы, в зависимости от того, как быстро начальная стадия переходит в альвеолярную.

Патология делится на периоды, которые выделяются в формы болезни, в зависимости от скорости ее развития:

Острая форма, при которой признаки отека альвеол наступают в среднем через два-три-четыре часа после появления первых признаков интерстициального отека. Для острой формы характерны следующие заболевания:

- Пороки митрального клапана. У больного развивается отек легких после сильного волнения или физической нагрузки.

- Инфаркт миокарда.

Подострая форма, при которой симптоматика развивается в течение четырех-двенадцати часов. Отеку подвержены больные, у которых диагностированы:

- острая печеночная недостаточность;

- почечная недостаточность;

- врожденные пороки сердца;

- пороки развития магистральных сосудов;

- поражения паренхимы легких (токсической или инфекционной природы).

Затяжная форма, для которой характерно длительное развитие симптомов в течение суток и более. Возникает у больных, имеющих в анамнезе:

- Хроническую почечную недостаточность.

- Болезни легких (хроническая форма);

- Системные заболевания соединительной ткани (например, склеродермия, васкулит).

Молниеносная форма, при которой после первого появления симптоматики через пару минут наступает смерть:

- при анафилактическом шоке;

- обширном инфаркте миокарда.

Важно! Отек легких у хронических больных обычно развивается в ночной период, так как горизонтальное положение тела в течение длительного периода времени – провоцирующий фактор. В случае тромбоэмболии легочной артерии отек может развиться в любое время суток.

Основные признаки:

- сильная одышка, даже если больной не двигается;

- частое, поверхностное и шумное с клокотом дыхание;

- мучительное удушье, которое усиливается в положении лежа на спине;

- интенсивная сжимающая боль в груди;

- учащенное сердцебиение (тахикардия);

- мучительный и очень громкий хриплый кашель;

- появление пенистой мокроты розового оттенка;

- бледность кожи или ее посинение (цианоз);

- обильный липкий пот;

- сильное возбуждение;

- страх смерти;

- спутанность сознания и галлюцинации;

- кома.

Диагностика

Диагностические мероприятия определяются в зависимости от состояния больного.

Внешний осмотр. Если больной находится в сознании, и может отвечать на вопросы адекватно, врач должен заняться сбором анамнеза. Необходим подробный расспрос для того, чтобы получить возможность установить причину развития отека.

В случае потери сознания врач обращает внимание на цвет кожного покрова, состояние пульсирующих вен шеи, дыхание, сердцебиение, наличие пота. Проводится перкуссия (простукивание) грудной клетки и аускультация (выслушивание при помощи фонендоскопа). Врач измеряет артериальное давление.

Лабораторные методы. Проводится общий анализ крови, биохимический анализ крови.

Инструментальные методы. При необходимости назначается пульсоксиметрия (определение степени насыщения крови кислородом), определение значений центрального венозного давления с помощью флеботонометра Вальдмана, электрокардиография (ЭКГ), эхокардиография (УЗИ сердца), рентгенография органов грудной клетки.

Лечение отека легких

Отек легких – это очень серьезная патология, которая требует немедленной квалифицированной врачебной помощи. При несвоевременно принятых мерах наступает смерть, потому при первых же симптомах нужно вызвать «скорую помощь».

Процесс транспортировки в лечебное учреждение требует соблюдения обязательных мероприятий. Врачи «скорой помощи» проводят комплекс лечебных мероприятий до прибытия в больницу, исходя их состояния конкретного больного:

- пациент должен находиться в полу сидячем состоянии;

- проводится оксигенотерапия (кислородная маска), интубация трахеи (по показаниям), искусственная вентиляция легких;

- больному дают нитроглицерин под язык;

- делается морфин внутривенно, если есть сильная боль;

- диуретик внутривенно.

Больничные лечебные мероприятия

Проводятся в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Обязателен постоянный контроль состояния больного: пульс, артериальное давление и дыхание.

Медикаментозная терапия. Применяются специальные медикаменты, которые вводят чаще всего через катетер. Наиболее часто используются: препараты для уменьшения пены в легких, при высоком артериальном давлении и появлении характерной для ишемии миокарда симптоматики – нитраты, с целью выведения избыточной жидкости из тканей – мочегонные средства, при низком артериальном давлении – средства, которые активизируют сокращения миокарда, при сильном болевом синдроме – наркотические анальгетики, при развитии тромбоэмболии легочной артерии – антикоагулянты, при брадикардии – средства, активирующие сердцебиение, при спазме бронхов – стероидные гормоны, при присоединенных инфекциях – антибактериальные препараты широкого спектра действия, при низком содержании белка в крови (гипопротеинемии) – плазма.

Профилактические меры

Профилактические мероприятия – это диагностика и своевременное адекватное лечение заболеваний, которые способны спровоцировать отек легких.

Для этого необходимо: проводить долгосрочную профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, избегать длительного и бесконтрольного приема медикаментов, выполнять предписания врача, вести здоровый образ жизни и исключить вредные привычки.

Существуют факторы, которые невозможно предупредить, это состояния, связанные с генерализованной инфекцией или тяжелой травмой.

Источник

Скопление жидкости в плевральной полости ежедневно диагностируют в среднем у 1 млн человек в мире. Наиболее частые причины – сердечная недостаточность (СН), пневмония, онкологические процессы, тромбоэмболия легочной артерии, туберкулез.

Классификация и диагностика плевральной жидкости

Объем жидкости в плевральной полости регулируется балансом между гидростатическим и онкотическим давлением в кровеносных сосудах висцеральной и париетальной плевры и лимфатическим дренажом. Норма составляет около 1,0–15 мл. Когда этот баланс нарушается, объем жидкости в плевральной полости увеличивается. Когда объем жидкости достигает 100-300 мл, это можно увидеть на линейной рентгенограмме грудной клетки.

Основная диагностическая процедура для проверки происхождения жидкости – пункция плевральной полости. Она проводится всем пациентам, у которых есть жидкость в плевральной полости, за исключением случаев, когда количество жидкости очень мало, и выполнять пункцию небезопасно.

![]() Пункция плевральной полости

Пункция плевральной полости

После аспирационной пункции плевральной полости в первую очередь оценивают цвет, прозрачность и запах плевральной жидкости. Очень важен характер жидкости: кровотечение (геморрагический плеврит и гематоракс), гнойная или хилозирующая. Плохой запах характерен для эмпиемы плевры, вызванной анаэробными бактериями.

Традиционно жидкость в плевральной полости подразделяется на транссудат и экссудат, диагностические критерии для которых были опубликованы в 1972 году RW Laitas et al. Эти критерии до сих пор используются во многих клиниках по всему миру. Чувствительность критериев составляет 98%, а специфичность – 83%.

- Транссудат. Считается, что транссудат возникает при нарушении баланса онкотического и гидростатического давления. Но, следует иметь в виду возможное попадание в плевральную полость ятрогенной жидкости из-за нежелательной локализации центрального венозного катетера или назогастрального зонда.

- Экссудат. В большей степени вызван воспалительными состояниями, чем необходимыми интервенционными и лечебными процедурами. Воспалительные процессы увеличивают секрецию белка в плевральной полости, так что белок затем перемещается в жидкости. Накапливаясь, он стимулирует дальнейшее развитие процесса.

![]() Экссудат и транссудат

Экссудат и транссудат

Диагностика экссудата и транссудата

Было замечено, что экссудат может быть неправильно диагностирован у пациентов, получающих диуретики, из-за повышенного уровня белка в плевральной жидкости. В таких случаях рекомендуется дополнительно исследовать уровни альбумина в плевральной жидкости и крови.

- Если градиент альбумина (концентрация альбумина в крови минус концентрация альбумина в плевральной жидкости) превышает 12 г / л, плевральная жидкость представляет собой транссудат;

- Если менее 12 г / л – экссудат.

Если обнаруживается, что жидкость является транссудатом, дальнейшее исследование нецелесообразно. В этом случае необходимо уточнить, какая из 4 наиболее частых причин – сердечная недостаточность, цирроз печени, нефротический синдром или тромбоэмболия легочной артерии – преобладает.

Если жидкость представляет собой экссудат, требуется дополнительное исследование – цитологическое, биохимическое, бактериологическое.

Как и в случае с другими заболеваниями, важно оценить вышеуказанные причины плеврального выпота, целенаправленно собрать анамнез:

- рецидивирующие или существующие заболевания (сердце, почки, печень и т. д.);

- условия труда или жизни (воздействие асбеста);

- вредные привычки (курение, алкоголь или употребление наркотиков);

- травмы грудной клетки или медицинские вмешательства;

- использованные или ранее использованные лекарства;

- возможные опухолевые процессы.

Другие более редкие заболевания можно исключить, собрав анамнез и вернувшись к ним, если ни одно из основных заболеваний не подтверждено.

Также важно время появления клинических признаков плеврита (после рецидивирующей пневмонии, травмы, медицинского вмешательства или по другим причинам).

Пациент может жаловаться на кашель, одышку и боли в плевре. Эти симптомы могут быть изолированными или их комбинацией, но они не являются специфическими и редко помогают определить причину скопления жидкости в плевральной полости.

Назначаются следующие исследования

- Спиральная компьютерная томография грудной клетки. КТ помогает дифференцировать заболевания паренхимы плевры и легких, помогает лучше оценить поражение интерстициальных лимфатических узлов, паренхиму легких, плевру, грудную стенку, костные структуры, изменения средостения, локализацию и распространение патологического процесса, отек плевры.

- Ультразвуковое исследование. Самый простой и доступный тест для определения жидкости в плевральной полости, ее количества, даже продолжительности нахождения жидкости в плевральной полости. По специфике он эквивалентен компьютерной томографии. В литературе указано, что количество жидкости можно определить по расстоянию от легкого до париетальной плевры. Конечно, во время измерения расстояние может измениться, но для эталонного количества жидкости этого достаточно.

- Передняя рентгенограмма грудной клетки. На снимках плеврит наблюдается при его объеме более 150-170 мл. Обычно это тень в углах костодиафрагмы.

- Магнитно-резонансная томография. Позволяет увидеть изменения в плевре, отличить твердые структуры от жидкости в плевральной полости, а также оценить изменения в диафрагмальной плевре и стенке грудной клетки. Однако сравнительных исследований контрастной компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии нет, поэтому трудно судить, какое исследование лучше.

- Бронхоскопия. Для дифференциальной диагностики плевральной жидкости (новообразования, туберкулез, инородное тело) важна в следующих случаях:

- инфильтрация легких видна на рентгенограмме грудной клетки или компьютерной томограмме;

- если есть кровотечение;

- когда в плевральной полости много жидкости (более 3/4 плевральной полости).

![]() Передняя рентгенограмма грудной клетки

Передняя рентгенограмма грудной клетки

Лечение при скоплении плевральной жидкости

Жидкость в плевральной полости является следствием других заболеваний, поэтому лечение также зависит от первопричины.

Если имеется большое количество жидкости, вызывающей дискомфорт и нарушение дыхания, ее следует удалить проколом или дренировать.

Уровень жидкости, вызванный приемом лекарств, невысок. Если есть подозрение на фармакологическое происхождение жидкости, обычно эффективно прекращение приема препарата (прокаинамид гидралазин, хинидин, нитрофурантоин, кордарон, прокарбазин, метотрексат и т. д.). Такое состояние не требует дальнейшего вмешательства.

В случае гнойной жидкости с pH меньше 7,2, если она инкапсулирована или обнаружены бактерии, необходимо срочное удаление толстым дренажем. У дренированных пациентов при адекватном антибактериальном лечении состояние обычно улучшается в течение недели.

Если по прошествии недели большое количество жидкости остается или увеличивается, что показывает УЗИ или другие методы, следует рассмотреть возможность дренирования плевральной полости и оценить другие причины появления жидкости. Пневмония может быть связана с опухолевым процессом или туберкулезом. В этом случае рекомендуется компьютерная томография.

Жидкость, выделяемая у онкологических больных, обычно является признаком прогрессирования процесса. Средняя выживаемость таких пациентов составляет около 1 года.

Жидкость обычно диагностируется впервые при развитии медленно прогрессирующей одышки. Поскольку этот процесс протекает медленно, пациенты объясняют эти недомогания основным заболеванием и обращаются за помощью, когда уровень жидкости очень высок.

После удаления жидкости пациент чувствует себя намного лучше. Правда, улучшение временное. Жидкость рецидивирует в течение 2-3 недель. Для удаления жидкости производятся повторные проколы плевральной полости. Было замечено, что жидкость лучше удаляется, если применяется плевральный дренаж. Иногда длительное дренирование приводит к самопроизвольному разрастанию плевральной полости. Это альтернатива плевродетической хирургии.

Туберкулезная жидкость обычно проходит спонтанно при адекватной противотуберкулезной терапии.

Хирургическое лечение при наличии жидкости в плевральной полости

Хирургическое вмешательство применяется для выяснения причин образования жидкости при отсутствии других вариантов или в чисто терапевтических целях.

Визуальная контролируемая торакоскопия. Проводится под местной или общей анестезией. Врач исследует плевральную полость, собирает биопсийный материал и удаляет обнаруженную жидкость. При необходимости проводится очищение плевральной полости. Процедура автоматически классифицируется как малоинвазивная.

![]() Визуальная контролируемая торакоскопия

Визуальная контролируемая торакоскопия

Декортикация. Когда плевральная полость по каким-то причинам деформируется, проводят декортикацию – удаляют утолщенную плевру и расслабляют легкие. Если поврежденную плевру не удалить, нарост сдавливает легкие, развивается одышка, потому что легкие не могут хорошо расширяться при дыхании. Это масштабная операция, требующая торакотомии.

Подбор медикаментозной терапии

Для лечения серьезных заболеваний назначаются лекарства. Если жидкость поступает из сердца, наиболее эффективны диуретики, вазодилататоры и другие препараты, влияющие на сердечно-сосудистую систему. Диуретики не помогут, если жидкость вызвана пневмонией, опухолью или туберкулезом.

При эмпиеме плевры, помимо дренажа плевры, наиболее важны антибиотики. Могут применяться комбинации цефалоспоринов и антианаэробных препаратов. В случае неосложненных парапневмонических жидкостей достаточно одного антибактериального агента, направленного против предполагаемого или указанного возбудителя.

Поделиться ссылкой:

Источник