Отек в голове пункция

Информация носит справочный характер. Не занимайтесь самодиагностикой и самолечением. Обращайтесь ко врачу.

Пункция головного мозга – многоцелевая медицинская манипуляция, с помощью которой преследуются одна или несколько лечебных и диагностических целей. Пункцией (уколом) называют любое проникновение иглой или троакаром в полость вены, другого сосуда, органа, для получения материала для исследований и диагностики, оптимизации функций и устранения препятствий, выполнения операций.

Пункция головного мозга – многоцелевая медицинская манипуляция, с помощью которой преследуются одна или несколько лечебных и диагностических целей. Пункцией (уколом) называют любое проникновение иглой или троакаром в полость вены, другого сосуда, органа, для получения материала для исследований и диагностики, оптимизации функций и устранения препятствий, выполнения операций.

Современные методики позволяют совмещать операционные и диагностические цели, достигая их одновременно.

Взятие жидкости на анализ не исключает применение других диагностических методов. Современные технологии позволяют параллельно проводить УЗИ, определяя место дислокации, например, кисты. Такой комбинацией можно успешно провести удаление новообразования.

Бояться пункции не стоит – это не только метод диагностики, но и способ лечения, который применялся и ранее, но в опосредованном виде.

Что такое пункция головного мозга

Проникновение в черепную коробку в месте расположения отделов головного мозга проводят реже, чем другие манипуляции в местах менее опасных и грозящих негативными последствиями. Хотя любой прокол может стать причиной осложнений, если проведен непрофессионально, затронул какие-то важные сегменты или стал источником проникновения инфекции. В осуществлении каждой инвазивной манипуляции есть особенности, характерные для конкретного отдела, разработанные методики и меры предосторожности.

Пункция головного мозга (церебральная пункция) – это собирательное название для лечебной или диагностической процедуры, осуществляемой по показаниям, в строго определенном месте назначения:

- в нижних частях височной или лобной долей;

- над барабанным пространством или сосцевидным отростком;

- вентрикулярная, в области боковых желудочков;

- в пределах ЦНС, для получения пробы на исследование спинного и головного мозга одновременно.

Для проведения процедуры используется специальная игла и скальпель, трепанационное окно выпиливается специальной фрезой, а костное кровотечение останавливают втиранием воска или электрокоагуляцией. Для регуляции вытекания ликвора есть специальное приспособление – мандрен. В большинстве случаев процедура проводится под местной анестезией, с соблюдением всех необходимых условий стерильности и подготовки стерильного операционного поля.

Однако, на всякий случай готовится большая операционная, которая в редких случаях может быть использована для проведения открытой операции на головном мозге. Такой сценарий возможен при появлении операционных осложнений – повреждения сосуда, попадания в полость воздуха или введения иглы на непредвиденную высоту.

Хотя иногда причиной дальнейшей оперативной тактики становится недостаточно исследованная патология, дислоцированная непосредственно в мозге (гнойник, абсцесс, киста, новообразование).

Для чего делают – диагностическая и лечебная цели

Получение ликвора для определения тактики лечения, анализа и диагностических прогнозов осуществляется с целью достижения определенного результата и перед назначением пункции задачи строго разграничиваются. Однако бывают ситуации, когда церебральная пункция с целью исследования, забора ликвора, как материала для проведения диагностики, превращается в шунтирование или выведение избыточной жидкости для понижения давления внутри черепа.

Вентрикулярный прокол (проникновение в боковые желудочки мозга) помогает врачам в достижении нескольких целей:

- осуществления диагностики, путем получения важной биологической жидкости для исследования;

- замеров внутричерепного давления или проведения исследований с рентгеноконстрастным веществом;

- операций, проводимых с помощью специального аппарата – вентрикулоскопа, или проведения шунтирования в ликворной системе;

- снижения внутричерепного давления с помощью вывода спинальной жидкости, если естественная система оттока не работает.

Отработанная техника и меры предосторожности позволяют проводить операции по мере необходимости, прибегая только к местному наркозу. Методики и пути проникновения отработаны на многолетней практике, а полученные данные в большинстве случаев помогают провести более эффективное лечение, основанное на объективных сведениях.

Как берут пункцию головного мозга

Операция проводится под местной анестезией при строгом соблюдении всех правил санитарной обработки сначала разреза, а затем распила кости специальным инструментом, после чего через отверстие начинает вытекать ликвор, который забирают для облегчения состояния пациента и проведения анализов.

Операционное поле ограничивается стерильной тканью, а отток биологической жидкости строго контролируется, как же, как и возможное кровотечение при появлении трепанационного отверстия.

Меры предосторожности и правила

Необходим учет всех показаний и противопоказаний, возможных препятствий к проведению операции. Тщательная санитарная обработка на каждом этапе, подготовка запасных инструментов, большой операционной, внимательный мониторинг состояния больного на каждом этапе.

Мандрен и другой инструментарий нужно тщательно дезинфицировать

Манипуляция проводится при положении больного на спине, когда голова склонена к груди. Линию разреза нейрохирург определяет на ощупь.

Есть метод проникновения через орбиту (так называемый, метод по Доглиотти), а есть другая методика – по Германовичу, разработавшему проникновение через височную кость снизу.

Как избежать осложнений и последствий

Осложнения – редкие явления при проведении пункции ГМ. Специфичность области исследования предполагает меры предосторожности для избегания ятрогенных последствий.

Высокая стерильность, перманентная обработка места разреза и краниального отверстия (с помощью воска или электрокоагуляции). использование специального инструментария, широкой и тупой иглы, на строго определенной глубине – все это необходимо, чтобы сделать процедуру без осложнений и последствий.

Компетенция врача

Взятие биологической жидкости для анализа или облегчения состояния больного относят к оперативным вмешательствам высокой степени сложности. Проведение процедуры находится в сфере профессиональной деятельности нейрохирурга и анестезиолога. Первый должен непременно обладать большим практическим опытом, чтобы в случае осложнений перевести процесс из пункции в операцию на открытом мозге.

Никто не застрахован от ошибок или осложнений в процессе операции. Результатом может стать кровотечение и гематома, повреждение собственно мозгового вещества или его сосудов, смещение структур головного мозга или его быстрый отек.

Пункция головного мозга у новорожденных детей

Вентрикулярная пункция у младенцев осуществляется через большой родничок, и это не создает таких сложностей, как у взрослых, с окостеневшим сводом черепа, требующим специально фрезы. Примерное течение мало чем отличается от взрослого (если не считать инвазии костей), только игла вводится не на 4, а на 1.5 см. Одновременно проводится измерение давления биологической жидкости и забор в пробирку для исследования ее состава.

Противопоказания

Нельзя прибегать к осуществлению процедуры, если есть признаки серьезных патологий головного мозга – отеков, дислокации, гематом после полученного травмирования или пережитого шока.

Травма ГМ и ее последствия – основное препятствие к проведению подобной диагностики, так же, как беременность и большая кровопотеря. Не рекомендуется проведение пункции и при инфекционных процессах в области спины и поясницы, при наличии пролежней, абсцессов или гнойников.

Стоимость в РФ

В Москве цена процедуры стартует от 5 тыс. руб, и может увеличиваться, в зависимости от престижности клиники и работающих в ней светил мировой медицины. В провинции цены существенно ниже, но сложность выполнения и ответственность хирурга предполагают, что эта категория вмешательств не из дешевых.

Источник

Среди многих заболеваний носа гайморит относится к патологиям, которые без соответствующего лечения могут привести к плачевным последствиям, т.е. летальному исходу. Терапия воспалительного процесса, локализованного в гайморовых пазухах, на ранних этапах развития патологии осуществляется консервативными методами. Прокол носа при гайморите рекомендуется, когда заболевание находится в тяжелой форме и медикаментозное лечение не дает положительных результатов.

Что такое гайморит?

Гайморит — это патологический процесс, который характеризуется воспалением верхнечелюстных пазух. Заболевание протекает в острой или хронической форме. Очаг воспаления может быть односторонним или двусторонним.

Причиной возникновения заболевания может быть:

- аллергия;

- стоматологические заболевания;

- аденоиды;

- хронический тонзиллит;

- механические повреждения носовой перегородки;

- грибковое поражение слизистой;

- лучевая болезнь;

- опухолевые новообразования;

- врожденные аномалии строения носовой полости и пр.

При закупоривании выходного отверстия гайморовой пазухи, например, в результате отека слизистой, происходит нарушение оттока носового секрета или гнойного содержимого (в зависимости от вида патологии). Скопившийся экссудат усугубляет течение воспалительного процесса.

При хронической форме гайморита без соответствующих терапевтических процедур у пациента наблюдается деструктивное изменение костей лицевого черепа. Разрушается слизистая оболочка, пластины пазух и нижней стенки глазницы. По этой причине у пациентов с диагнозом гайморит сохраняется риск развития такого осложнения, как менингит, если гнойное содержимое проникнет в полость черепной коробки.

Кроме инфицирования головного мозга заболевание может стать причиной неврита тройничного нерва. Патологический процесс характеризуется приступом сильной боли, локализованной в области лица.

Показания к проколу

В большинстве случаев, когда врач рекомендует делать пункцию, повышается вероятность развития осложнений. Такой способ лечения является крайней мерой, т.к. последствия после прокола гайморита не всегда возможно предугадать.

Показаниями к проведению пункции могут быть:

- гнойная форма заболевания;

- тяжелое состояние больного (с потерей сознания);

- отсутствие положительных результатов антибактериальной терапии;

- неприятный запах из носа;

- вытекание гноя из носовых проходов;

- наличие в анамнезе иммунодефицита в декомпенсированной фазе;

- высокая температура, которая не проходит в течение 3 дней и не сбивается медикаментозно;

- интенсивные головные боли и пр.

Пункцию проводят для того, чтобы быстро убрать скопление гноя, которое заполнило свободное пространство верхнечелюстных пазух.

Процедура прокола

Перед проколом пациенту необходимо сдать ряд анализов, в число которых входит рентгенологическое исследование или компьютерная томография. Если у больного нет противопоказаний к проведению пункции, назначается дата операции. Экстренное хирургическое вмешательство может потребоваться, когда есть угроза жизни пациента.

Пункция проводится врачом в условиях стационара. Операция осуществляется под местной анестезией в положении сидя. Предварительно делается аллергическая проба на обезболивающее, применяемое во время прокола.

Для очищения гайморовых пазух используется специальная игла Куликовского. Медицинское оборудование представляет собой изогнутую трубчатую иглу с канюлей. После введения инструмента в полость носа врач начинает вращать его по направлению к углу глаза. Как только появится хруст — был начат процесс прохождения иглы через стенку пазухи. О проколе свидетельствует исчезновение сопротивления введения инструмента.

Во время пункции пациент ощущает давление.

Когда игла войдет в гайморову пазуху, с помощью шприца врач начинает откачивать ее содержимое. Чтобы уничтожить патогенную микрофлору после откачки гноя полость промывают раствором фурацилина или марганцовки. Завершающей процедурой, является введение в пазуху антибактериальных и противовоспалительных препаратов.

Если пациенту нужно делать повторное промывание носа, чтобы дополнительно не травмировать ткани в отверстие от прокола устанавливается катетер. Он остается на все время лечения. Через трубки, которые не причиняют боли пациентам, вводят все необходимые лекарственные препараты.

Стоит ли делать прокол?

Если антибиотики при гайморите не помогают и врач назначает прокол, рекомендуется согласиться на данную процедуру. Сразу после удаления содержимого пазух пациент почувствует себя лучше.

Существует народное утверждение, что если был сделан прокол при гайморите, последствия такого вмешательства проявят себя в виде необходимости регулярного выполнения болезненной пункции (в случае рецидива). Данная информация не является полностью правдивой.

Если была подобрана правильная дозировка обезболивающего препарата, то никаких болевых ощущений в процессе прохождения иглы через стенки пазухи не возникает. Инфицирование тканей и лицевых мышц может произойти только в том случае, когда не соблюдаются правила асептики и антисептики.

Вероятность рецидива заболевания сохраняется у всех больных независимо от того, какое проводилось лечение (хирургическое или консервативное). Место прокола быстро заживает, поэтому пазуха носа остается по-прежнему защищенной от прямого проникновения патогенной микрофлоры. Если отверстие от пункции не зарастает, что случается редко, то это указывает на наличие другого опасного заболевания.

Исход лечения зависит от квалификации врача и отношения пациента к своему здоровью в послеоперационном периоде. По этим причинам проведение лечения должно осуществляться в специализированных клиниках.

Лучше сделать прокол, чем бороться с осложнениями, которые могут возникнуть в результате нарушения костных структур и распространения патологической микрофлоры.

Когда нежелательно делать прокол?

Существует ряд противопоказаний к проведению пункции. К ним относят:

- анатомические аномалии строения пазух (врожденные);

- недоразвитость тканей гайморовых полостей;

- сахарный диабет;

- туберкулез;

- устойчивая гипертония;

- острые инфекционные заболевания;

- тяжелое состояние пациента;

- гемофилия.

Прокол не рекомендуют делать маленьким детям, у которых еще полностью не сформировались гайморовы пазухи.

Последствия процедуры прокола

Если врач проводит при гайморите прокол, последствия бывают опасными в редчайших случаях. Чаще всего они возникают по причине низкой квалификации специалиста. К неблагоприятным последствиям такого метода лечения гайморита относят:

- перфорацию стенки орбиты глаза или тканей щеки;

- отек щеки со стороны пункции;

- гематому;

- проникновение воздуха в пустоты или соседние ткани (воздушная эмболия);

- временное снижение остроты зрения;

- абсцесс щеки;

- эмболию сосудов;

- менингит.

Осложнения после пункции

Двусторонняя или односторонняя пункция переносятся одинаково, если все манипуляции врача выполняются согласно установленным правилам. Считается нормальным, когда после операции болит голова и место прокола. Из отверстия может долго сочиться кровь.

К осложнениям относят:

- Кровотечение из носа. Оно возникает в результате повреждения сосудов во время прохождения иглы через стенки пазухи.

- Повышение температуры тела и заложенность носа. Симптомы характерны для пациентов, у которых в пазухах остался гной. Осложнение лечат медикаментозно.

- Присоединение вторичной инфекции. Если пациент не придерживается всех врачебных рекомендаций, в операционную рану может проникнуть патогенная микрофлора.

Лечение гайморита после прокола

После прокола пациенту делают повторный рентген. Он необходим для контроля качества проведенной пункции. Если в пазухах гноя нет, назначается комплексное лечение. Оно включает в себя медикаментозную терапию и физиотерапевтические процедуры. Для подавления патогенной микрофлоры прописывают антибиотики. Их прием может быть пероральным, или лекарство вводится в организм с помощью инъекций.

Промывание тоже способствует процессу выздоровления. Процедуру проводят с помощью шприца без иглы. Антисептический раствор должен вливаться в одну ноздрю и вытекать со второй.

Для нормализации носового дыхания, которое затруднено остаточной заложенностью носа, пациенту назначают сосудосуживающие препараты. А для предотвращения пересыхания и восстановления слизистой рекомендуется орошать нос солевым раствором и использовать капли, имеющие маслянистую основу.

Рекомендации и профилактика

Чтобы не допустить повторного развития заболевания, пациенту рекомендуется придерживаться нескольких правил. Профилактика гайморита после прокола заключается в следующем:

- одеваться по погоде, т.е. не переохлаждаться;

- своевременно начинать лечение всех заболеваний;

- завершать назначенный врачом терапевтический курс, даже если симптомы болезни отсутствуют;

- следить за состоянием зубов и ротовой полости;

- ежегодно проходить профилактический медицинский осмотр и пр.

Для повышения сопротивляемости организма перед патогенной микрофлорой следует укреплять иммунитет.

Чтобы минимизировать риск повторного рецидива, необходимо найти и устранить провокационный фактор развития гайморита. В случае, когда заболевание возникает в результате искривления перегородки, аденоидов, полипов или других схожих причин, пациенту рекомендуется хирургическое лечение. Оно поможет нормализовать носовое дыхание и снизит восприимчивость организма к частым простудным заболеваниям.

Источник

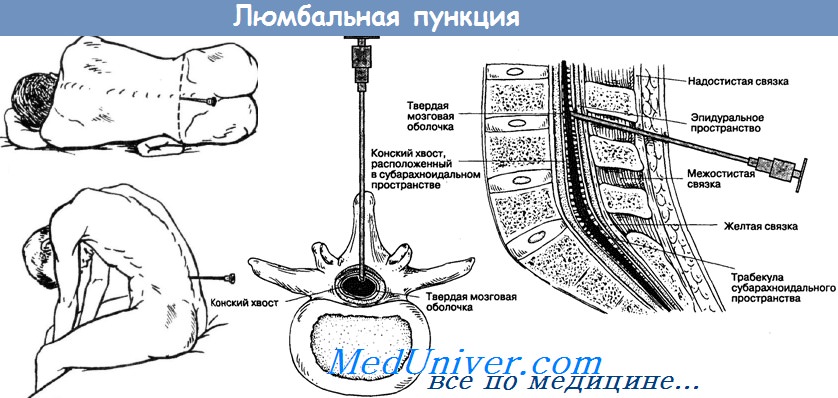

Ошибки и осложнения спинномозговой пункции. Противопоказания к люмбальной пункцииДля лабораторных исследований СМЖ удаляют медленно, под мандреном, в объеме 2—3 мл, а в некоторых случаях — до 5—8 мл. Если пункцию производят с терапевтической целью (при менингитах, при повышенном внутричерепном давлении), то объем удаляемой жидкости может быть увеличен до 30—40 мл. Однако при этом необходимо контролировать снижение ликворного давления, не допуская возникновения гипотензии. Опасно допускать быстрое истечение жидкости в виде струи, как это бывает при патологически повышенном ликворном давлении. Также опасно производить извлечение СМЖ с помощью шприца. В обоих случаях возникает резкое снижение давления в подпаутинном пространстве спинного мозга. Это может в некоторых случаях привести к возникновению грозного осложнения — дислокации стволового отдела головного мозга с нарушением дыхания и сердечно-сосудистой деятельности. По окончании люмбальной пункции иглу быстро извлекают, место прокола смазывают спиртовым раствором йода и закрывают кусочком стерильной ваты, смоченной коллодием. Больного перевозят в палату и укладывают в постель. В течение первых 2—3 ч после пункции больному рекомендуется лежать на животе без подушки. После этого он может поворачиваться и принимать пищу. Не разрешается приподниматься, садиться, а тем более вставать в течение последующих суток. При люмбальной пункции могут встретиться технические затруднения и изредка — осложнения. Иногда игла на глубине 2—3 см упирается в кость. При этом надо ее слегка вывести, оставив острие в подкожной клетчатке, а затем, несколько изменив направление иглы, обратив острие немного кверху (к голове больного), вновь произвести прокол. Если это не помогает, то надо извлечь иглу и вновь ввести ее в том же или в другом межостном промежутке.

Бывает, что игла проникла в субарахноидальное пространство, но жидкость не вытекает. При этом необходимо, не трогая иглы, снова ввести и опять извлечь мандрен. Если это не помогает, то поворачивают иглу вокруг своей оси, продвигают ее осторожно еще на несколько миллиметров вперед или, наоборот, немного извлекают ее. Осторожное извлечение или продвижение иглы на незначительную глубину позволяет точнее установить срез иглы в просвете канала. При отрицательных результатах всех этих манипуляций надо извлечь иглу, проверить, не закупорился ли просвет ее кусочком ткани или сгустком крови. Если игла «забита», то ее надо заменить и произвести пункцию повторно. Появление при пункции в просвете иглы чистой крови свидетельствует о том, что игла попала в венозное сплетение позвоночного канала. В таких случаях иглу надо извлечь и сделать прокол в другом месте или прекратить пункцию. Если из иглы вытекает СМЖ, смешанная с кровью, то следует несколько выждать, пока жидкость не станет более или менее прозрачной. Нередко бывает трудно отличить, является ли примесь крови «артифициальной», т. е. результатом технически неудачно осуществленной пункции, или же примесь крови является следствием субарахноидального кровоизлияния. В момент проникновения иглы в канал больной иногда ощущает кратковременную острую боль вследствие соприкосновения иглы со спинальным корешком. В этом случае больного необходимо успокоить, так как серьезных повреждений при этом не возникает. Некоторые больные в течение нескольких дней после пункции ощущают головные боли, поташнивание. Иногда бывают тошнота, общая слабость, небольшая ригидность затылочных мышц, некоторое повышение температуры тела. Это симптомокомплекс «менингизма», свидетельствующий о раздражении мозговых оболочек. Постпункционный менингизм бывает крайне редко, если люмбальная пункция осуществлена правильно и больной соблюдает назначенный после пункции режим. Для уменьшения явлений менингизма показаны внутривенные введения гипертонического раствора, раствора глюкозы, назначение болеутоляющих средств. Соблюдение правил асептики и технически грамотное осуществление люмбальной пункции исключают возможность занесения инфекции и развития менингита. Абсолютным противопоказанием к люмбальной пункции является объемный процесс в области задней черепной ямки (опухоль, абсцесс, гематома и др.). Удаление в этих случаях даже небольшого количества СМЖ путем люмбальной пункции как бы «вышибает подставку» в виде ликворного столба, «подпиравшего» снизу образование в задней черепной ямке. Вследствие этого происходит смещение отделов мозга — развивается его дислокация. На первых этапах дислокация протекает скрыто, и только затем, когда происходит ущемление ствола мозга на уровне тенториального отверстия, а продолговатый мозг и миндалины мозжечка вклиниваются в большое затылочное отверстие, происходит бурное и стремительное развитие дислокационного синдрома, угрожающее летальным исходом. В этом случае показана срочная разгрузочная вентрикулярная пункция (см. ниже). Необходимо помнить, что дислокация головного мозга может возникнуть также, если люмбальная пункция с эвакуацией СМЖ произведена при наличии патологического объемного процесса в области височной доли. Естественно, что люмбальная пункция не показана и во всех тех случаях, когда клинически уже имеются проявления дислокации головного мозга, а локализация и характер патологического процесса неизвестны. Относительными противопоказаниями к люмбальной пункции могут считаться выраженные явления атеросклероза сосудов головного мозга, сопровождающиеся значительным повышением артериального давления.

Видео техники люмбальной (спинномозговой) пункции– Также рекомендуем “Субокципитальная пункция. Показания и техника субокципитальной пункции” Оглавление темы “Мануальные навыки современного невролога”: |

Источник