Отек спинного мозга что это и его последствия

13.02.2019

При патологическом отёке в спинном мозге скапливается излишняя жидкость в клетках и области межклеточного пространства, на фоне чего разрастается объем спинного мозга (СМ). Медицина не выделяет отёк в отдельную группу самостоятельных заболеваний, но характеризует в качестве симптома других патологий.

Классификация отека спинного мозга

Формы в зависимости от патогенеза:

- Цитотоксическая форма развивается из-за травм позвоночного столба. Это приводит к кислородному голоданию (гипоксии), нарушению обмена веществ и, как следствие, скапливанию натрия, который собирает жидкость в тканях и клетках. На этом фоне погибают астроциты (клетки, которые находятся вблизи от кровеносной системы), что способствует поражению нейронов.

- Вазогенная форма появляется по причине нарушений гематоэнцефалических барьеров. Это патологически изменяет осмотическое давление, за которое ответственны ионы положительного типа. При этом клеточные барьеры не справляются со своими функциями, поэтому ионы не задерживаются. Это способствует скапливанию воды. Скорость накопления экссудата напрямую зависит от уровня давления в артериях – чем оно выше, тем скорее заполняется пространство. К патологии гематоэнцефалического барьера приводят опухоли в области спинного мозга, окклюзия или эмболия кровеносных сосудов.

- Интерстициальная форма является следствием гидроцефалии, при которой нарушается отток спинной мозговой жидкости. Это способствует увеличению внутричерепного давления и скапливанию воды.

Виды, исходя из этиологии происхождения:

- воспалительный;

- травматический;

- ишемический;

- токсический;

- послеоперационный;

- гипертензивный.

Причины

Существует ряд основных причин, приводящих к отёку спинного мозга:

- стойкое высокое артериальное давление (гипертония);

- травмы позвоночника;

- остеохондроз и прочие заболевания позвоночника;

- внутреннее кровотечение;

- ишемические болезни сердца;

- инфицирование организма;

- интоксикация;

- опухолевые новообразования злокачественного и доброкачественного характера;

- острая дыхательная недостаточность;

- любые воспалительные процессы.

Механизм возникновения

Отёк СМ развивается в качестве реакции организма на те или иные патологические воспалительные процессы. Если говорить простым языком, то защитные силы выставляют своеобразный барьер при негативном воздействии, так как жидкость способствует адаптации тканей к неблагоприятным условиям.

Если своевременно начать лечение основной причины, то в организме не будет скапливаться чрезмерное количество экссудата, но при прогрессировании воспаления организм вырабатывает всё больше жидкости, стараясь скапливать её в пораженном участке.

Симптомы отека спинного мозга

Симптоматика отёчности спинного мозга подразделяется на 2 класса – очаговую и стволовую. В первом случае признаки локализуются в пораженном участке, характеризуются дискомфортом. Стволовые симптомы проявляются следующим образом:

- нарушается кровоснабжение;

- учащается и усиливается дыхание;

- развивается мышечная слабость;

- снижается температура тела, появляется озноб, лихорадка;

- ощущается слабость, бессилие;

- снижается возбудимость;

- утрачивается чувствительность;

- понижается восприятие боли;

- на фоне повышения внутричерепного давления появляется головная боль распирающего характера;

- развивается тошнота и рвота;

- утрачивается сознание;

- повышается артериальное давление;

- замедляется пульс (брадикардия);

- резко ухудшается зрение;

- присутствуют частые позывы к мочеиспусканию;

- чувствуется онемение конечностей и судороги.

Если увеличивается количество лимфоцитов в спинной жидкости, развивается спинальный шок, который может проявляться внезапным падением давления и отсутствием сосудистых реакций.

Какой врач занимается лечением?

В зависимости от причины происхождения отёка СМ необходимо обращаться к разным специалистам. Например, при инфицировании лечением занимается инфекционист, при травмах позвоночника – травматолог и вертебролог, при новообразованиях – онколог, при тяжелом течении требуется реаниматолог, хирург.

Диагностика

Диагностировать отёк спинного мозга достаточно сложно, так как в основе патологического состояния заложена первопричина (основное заболевание). Предполагать данное осложнение можно на основании совокупности специфических признаков, поэтому врач назначает такие обследования:

- Рентгенография. Обнаруживается место локализации отёчности, степень запущенности поражения.

- Магнитно-резонансная томография. Выявляются особенности повреждения и расположения. Дополнительно используется контрастное вещество, вводимое в вену.

- Компьютерная томография. Оценивается состояние тканей костной системы.

- Спинномозговая пункция. Забирается ликвор, который исследуется в лабораторных условиях. Обнаруживаются опухоли на основании наличия соответствующих клеток и увеличенного количества белка.

- При необходимости осуществляется сбор крови и мочи.

Лечение отека спинного мозга

Отёк спинного мозга угрожает жизни человека, поэтому терапевтические мероприятия проводятся экстренно и комплексно. В основе лечения лежит восстановление церебрального перфузионного давления, т. к. из-за его сбоев нарушается кровообращение, и нейроны не получают должного питания. Для этого назначается медикаментозная терапия, оксигенация. Обязательно контролируется температура тела.

Медикаменты применяются исключительно на ранних стадиях отёчности СМ. В других случаях целесообразно проведение хирургического вмешательства. Если внутричерепное давление невозможно снизить медикаментами, проводится резекция костного лоскута. При обнаружении опухоли её удаляют.

Консервативное лечение

Медикаментозная терапия предназначена для устранения причины возникновения отёка и купирования неприятной симптоматики, а также недопущения развития осложнений. В зависимости от степени тяжести и разновидности патологического состояния назначаются следующие средства:

- Чтобы восстановить электролитный дисбаланс используется Верошпирон или Бринальдикс.

- Снизить выработку цереброспинальной жидкости помогут Ацетазоламид и Диакарб.

- Чтобы сформировать форсированный диурез и вывести лишнюю жидкость применяются диуретические средства (Фуросемид, Лазикс и т. д.). Принимать препараты необходимо под строгим контролем лечащего доктора, так как возможно множество побочных реакций.

- Для стабилизации клеточных мембран и предупреждения увеличения количества катехоламина назначают глюкокортикостероидные лекарства: Дексавен, Гидрокортизон, Дексаметазон, Кортеф.

- В качестве протекторов мембран клеток используются ноотропы: Луцетам, Пирацетам, Ноотропил, Гаммалон, Винпотропил.

- Ускорить кровообращение и устранить скопление экссудата помогают реологические медикаменты: Курантил, Трентал, Реополиглюкин.

- Для купирования болевого синдрома понадобится Лидокаин, Допамин, барбитураты и гиалуронидазы.

- Для улучшения клеточного обмена веществ, ускорения микроциркуляции крови, насыщения организма полезными веществами назначается витаминная терапия: Цианокобаламин, Аскорбинка, Тиамин, Пиридоксин.

- При параличе и парезе необходимы миорелаксанты: Панкуроний, Тубокурарин.

- При онкологических новообразованиях показана химиотерапия. В организм вводятся внутривенно или внутримышечно полипрепараты или монолекарства.

Чтобы повысить давление кислорода проводится оксигенация гипербарического типа, то есть больного помещают в барокамеру и вводят под высоким давлением кислород. Благодаря этому ускоряется кровообращение, ткани и клетки получают питательные вещества.

Хирургическое вмешательство и реабилитация

Оперативные действия проводятся в исключительных случаях – при запущенном течении, невозможности купировать внутричерепное давление, наличие опухолевых новообразований. Хирургическое вмешательство проводится под общей анестезией.

Методы:

- Трепанация черепа. Позволяет значительно снизить давление.

- Аспирация ультразвуковая. Посредством лазерного луча удаляется новообразование. Методика малоинвазивная и безопасная. Противопоказана при труднодоступном расположении опухоли.

- Лучевая терапия. Назначается преимущественно после удаления новообразования (в том случае, когда остались опухолевые клетки) и при невозможности проведения операции из-за удаленности очага. Принцип процедуры заключается в воздействии на пораженный участок излучением, которое останавливает развитие и рост патогенных клеток, приводит к их гибели.

- Устранить опухоль можно при помощи радиотерапии. Гамма-лучи уничтожают ДНК раковых клеток.

В реабилитационный период больной обязан соблюдать постельный режим и находиться в стационарных условиях. Чтобы регулировать процесс мочеиспускания, устанавливается катетер. С пациентом проводят дыхательную гимнастику, физические упражнения. Обязательно назначаются физиотерапевтические процедуры.

Осложнения и последствия

Даже после консервативного лечения отёка спинного мозга больной должен придерживаться профилактических мероприятий. Особенно важно строго придерживаться всех предписаний и инструкций лечащего специалиста, не пропускать прием препаратов и обязательно своевременно посещать доктора. В противном случае могут возникнуть некоторые последствия. Осложнения развиваются и при запущенных стадиях, попытках самостоятельного лечения.

Чем опасен отёк спинного мозга:

- дисфункциональность иммунной системы;

- сбой в дыхательной системе;

- из-за нарушенного кровообращения могут возникнуть заболевания кровеносной системы и сердца;

- паралич и инвалидизация;

- спинальный шок;

- разрыв позвоночника;

- сдавливание спинного мозга;

- зажим сосудов;

- летальный исход.

Прогноз при отеке спинного мозга

Прогноз при своевременном обращении в клинику вполне благоприятный, потому что в большинстве случаев достаточно применения медикаментозных препаратов. В этом случае процессы еще обратимые.

Если же исключается ранняя диагностика, то развиваются опасные для жизни осложнения, поэтому больной может навсегда остаться прикованным к постели или умереть. Особенно, если причиной отёчности спинного мозга является новообразование.

Меры профилактики

Профилактические мероприятия важны, так как они способствуют предупреждению развития отёчности СМ. Что нужно делать:

- избегать травм позвоночника, а в случае травмирования незамедлительно обращаться за квалифицированной помощью;

- вести активный и здоровый образ жизни;

- при любых воспалительных процессах посещать доктора;

- если обнаружено инфицирование организма, не занимайтесь самолечением, так как избавиться от патогенных микроорганизмов можно только при помощи специфической терапии (для каждой бактерии существует определенное лекарство);

- лечите остеохондроз, сколиоз и другие патологии позвоночника;

- контролируйте уровень артериального давления, не допускайте гипертонического криза;

- раз в год посещайте терапевта для прохождения профилактического обследования.

Отёк спинного мозга относится к серьезному осложнению ряда заболеваний и патологических состояний. Иногда благодаря проявляющейся симптоматике удается обнаружить истинную причину отёчности, благодаря чему получается избежать смерти. Главное – вовремя обратиться в клинику для обследования.

Источник

Магнитно-резонансная томография показывает патологические изменения внутренних структур без инвазивных манипуляций. Метод отличается большей информативностью в отношении рыхлых тканей, содержащих значительное количество жидкости. Атомы водорода в молекулах воды реагируют на направленный электромагнитный импульс, обеспечивая устойчивый сигнал. Трабекулярный (от лат. trabeculae – пластинки губчатого вещества) отек на МРТ позвоночника хорошо виден по причине скопления жидкости в тканях костного мозга.

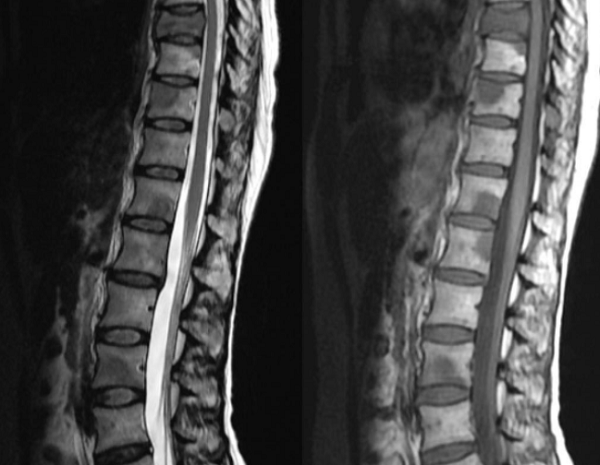

Спондилодисцит поясничного отдела с гипергидратацией (увеличением объема жидкости) губчатого вещества

Датчики томографа фиксируют сигнал, возникающий при резонансе заряженных атомов. Информацию с помощью сложных алгоритмов преобразуют в серию монохромных изображений и транслируют на монитор компьютера. Послойное сканирование осуществляют с шагом от 1 мм, что позволяет визуализировать малейшие изменения вещества в зоне интереса.

В некоторых случаях проводят МРТ с контрастным усилением. Метод предполагает внутривенную инъекцию «окрашивающего» раствора на основе хелатов гадолиния. Препарат не вызывает аллергию и выводится из организма естественным путем.

Что значит отек костного мозга?

Губчатое вещество (трабекулярная ткань) состоит из рыхлых пластинок и перегородок. Промежутки заполнены костным мозгом, который отвечает за кроветворение и формирование иммунных цепочек в организме человека. Отек губчатой ткани сопровождается скоплением экссудата в трабекулярных пластинах. Уровень жидкости может возрасти до 20% (в нормальном состоянии – 10%).

Трабекулярный отек на снимке МРТ позвоночника (пораженный участок выделен красным)

По характеру течения различают три типа гипергидратации костного мозга:

вазогенный – вследствие повышения проницаемости или повреждения стенок капилляров происходит скопление жидкости в межклеточном пространстве;

интерстициальный – под действием экссудата коллагеновые волокна увеличиваются в объеме;

цитотоксический – наблюдается набухание клеток костного мозга (остеоцитов, остеобластов, остеокластов).

На ранних стадиях процесс протекает бессимптомно. При отсутствии лечения патология негативно влияет на состояние и функциональность костного мозга. На фоне развития отека наблюдают прогрессирование аутоиммунных заболеваний (ревматоидный артрит). Нарушение функции кроветворения заключается в уменьшении продуцирования форменных элементов:

эритроцитов;

моноцитов;

лимфоцитов.

При длительном течении процесса у пациента наблюдаются:

носовые кровотечения;

появление синяков и гематом без явной причины;

анемия.

Развитие отека костного мозга приводит к увеличению объема губчатого вещества, тело позвонка набухает. Изменения передаются на соседние ткани, захватывают нервные волокна и субарахноидальное пространство.

Деформация позвонка приводит к стенозу канала и сдавлению спинного мозга. Компрессия провоцирует патологические изменения в области нервных тканей. Отек спинного мозга сопровождается клиническими проявлениями, характер которых зависит от локализации пораженного участка. Чем выше расположен очаг, тем серьезнее последствия патологии. Наиболее выражена симптоматика при поражении шейного отдела позвоночника. В случае неблагоприятного течения процесса возможен летальный исход.

Подозрения на развитие трабекулярного отека позвонков и спинномозгового канала возникают при наличии:

постоянной ноющей боли в спине, усиливающейся при физических нагрузках;

парестезий, паралича верхних и нижних конечностей;

беспричинных нарушений в работе дыхательной, сердечно-сосудистой систем;

болей при мочеиспускании, опорожнении кишечника (при локализации процесса в области копчика);

жалоб на часто возникающие судороги;

нарушений функциональности мочеполовой системы.

Особенностью клинической картины при отеке губчатого вещества позвонка является локализация болевого импульса выше точки поражения. Причина заключается в сдавлении расположенных рядом спинальных корешков измененными тканями.

Перелом тела позвонка и признаки отека костного мозга (указаны стрелками)

Наряду с болевым синдромом компрессия нервных стволов приводит к нарушению работы внутренних органов грудной клетки, брюшной полости и малого таза.

Причины отека костного мозга

Повреждения губчатого вещества чаще возникают вследствие травм спины (падений, ушибов, ранений и пр.). При повреждении тела позвонка возможны:

нарушение целостности костных структур;

разрывы лимфатических и кровеносных сосудов;

выделение жидкого экссудата в область губчатого вещества.

Наблюдающиеся при этом отеки называют первичными. Процесс может распространяться на паравертебральные ткани (мышцы, сухожилия, связки, синовиальные оболочки).

Причинами вторичных отеков костного мозга служат патологические явления в окружающих тканях:

инфекционные заболевания (спондилит, остеомиелит, туберкулез позвоночника);

воспалительные изменения суставных элементов при остеоартрите;

аллергические реакции;

добро- и злокачественные новообразования;

операции на позвоночнике;

эндокринные патологии и заболевания, сопровождающиеся нарушением клеточного метаболизма;

дегенеративно-дистрофические явления (остеохондроз, грыжи, деформирующий артроз и пр.)

Воспалительные процессы костной ткани позвонка усиливают проницаемость капилляров губчатого вещества и сопровождаются активным выделением жидкого экссудата в межклеточное пространство. Опасны заболевания, протекающие с образованием множественных гнойных очагов, которые провоцируют увеличение отечности окружающих структур.

На фоне развития в области позвонка онкологического процесса происходит разрушение трабекул. Наблюдается перифокальный отек, локализованный в зоне костного мозга. Злокачественные образования могут повреждать кровеносные сосуды, увеличивая количество жидкости в губчатом веществе.

Метастазы на снимке МРТ, признаки перифокального отека костного мозга

Дегенеративно-дистрофические патологии приводят к изменению структуры позвонка, снижают трофику тканей и вызывают асептическое воспаление костных и хрящевых элементов. Возможно развитие субарахноидального и трабекулярного отеков.

Гипергидратация костного мозга в большинстве случаев является защитным механизмом при поражении губчатого вещества. Для эффективного лечения патологии необходимо выяснить причину патологии и устранить повреждающий фактор.

Отек костного мозга, что покажет МРТ позвоночника?

Диагностику патологического состояния проводят с помощью инструментальных видов исследования. Одним из наиболее результативных способов является магнитно-резонансная томография позвоночника. Метод визуализирует форму, размеры, расположение морфологических элементов, показывает состояние окружающих тканей.

Отек костного мозга на МРТ позвоночника дает гиперинтенсивный сигнал и выглядит как очаг с размытыми контурами. Сканирование позволяет определить этиологию процесса, отражает изменения расположенных рядом структур. На томограммах можно увидеть травматические повреждения костной ткани, признаки воспалительных, онкологических или дегенеративных явлений в области пораженного участка.

При локализации процесса в шейном отделе возможно скопление цереброспинальной жидкости в желудочках головного мозга. Признаки гидроцефалии на МРТ служат поводом для сканирования позвоночного столба.

На томограммах при развитии трабекулярного отека врач увидит деформацию пораженного костного элемента. В случае стеноза спинального канала МРТ визуализирует состояние оболочек и церебрального вещества. Послойные изображения показывают состояние суставных элементов позвоночника и окружающих мягких тканей.

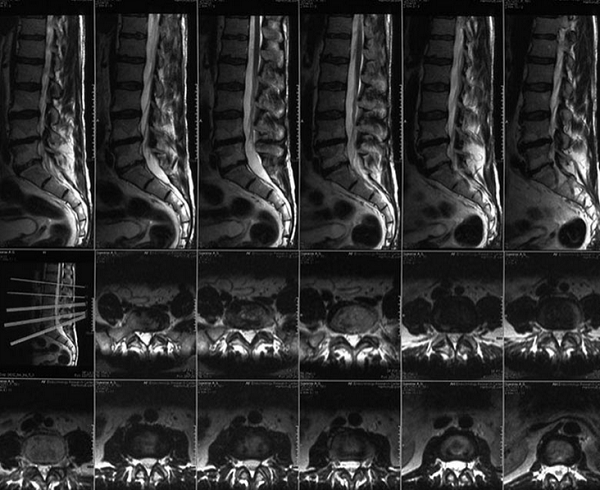

МР-диагностика заболеваний позвоночника (снимки в боковой и поперечной плоскостях)

Магнитно-резонансная томография дает возможность уточнить локализацию и размеры патологического участка. При необходимости врач реконструирует 3D-модель изучаемого отдела. Трехмерное изображение визуализирует взаимное расположение структурных элементов, позволяет определить характер распространения отека.

Клиника «Магнит» осуществляет диагностику заболеваний позвоночника с помощью МРТ. Исследование проводят на закрытом томографе немецкой фирмы Siemens мощностью 1,5 Тл. Благодаря высокой напряженности магнитного поля получают качественные фотографии изучаемой области.

Записаться на сканирование спины можно по телефону +7 (812) 407-32-31 или на сайте клиники.

Источник