Отек шейного отдела у новорожденных

Родовая травма шейного отдела позвоночника – это механическое повреждение костных и мягкотканных структур, возникшее в процессе родов. Патология включает переломы, вывихи и подвывихи позвонков, кровоизлияния, разрывы связок, неврологические расстройства в результате сдавления и ишемии тканей. Чаще наблюдается при тазовом предлежании, осложненных родах, проведении акушерского пособия. Диагностируется на основании клинической симптоматики, результатов рентгенографии позвоночника и органов грудной клетки, КТ, МРТ, электронейромиографии, других исследований. Лечение – иммобилизация, медикаментозная терапия, физиотерапия, реабилитационные мероприятия.

Общие сведения

Родовая травма шейного отдела позвоночника – достаточно разнообразная по локализации повреждений, уровню тяжести и клинической симптоматике группа натальных травм. Данные о распространенности патологии разнятся, одни авторы указывают цифры 0,3-0,7%, другие полагают, что страдает от 6 до 8% новорожденных. Эта группа натальных повреждений составляет более 85% от общего количества родовых травм. В ряде случаев сопровождается тяжелыми нарушениями, которые становятся причиной инвалидности ребенка.

Родовая травма шейного отдела позвоночника

Причины

Причиной повреждений является травматическое воздействие естественных сил, направленных на изгнание плода из полости матки, либо усилия, направленные на извлечение ребенка в процессе оказания специализированной помощи. В качестве предрасполагающих факторов рассматривают:

- тазовое предлежание;

- несоответствие размера головки плода размерам таза матери;

- неправильное вставление головки;

- быстрые, стремительные или затяжные роды;

- стимуляцию родовой деятельности;

- недоношенность.

Обстоятельством, существенно увеличивающим риск развития родовых травм шеи, является проведение акушерских пособий, особенно – при неправильном выборе методики и наличии технических ошибок. При кесаревом сечении шейный отдел позвоночника иногда травмируют при попытке извлечь ребенка через слишком маленькое отверстие в матке.

Патогенез

Выделяют три типа воздействия на плод в момент родов: способствующие продвижению, препятствующие продвижению и амортизирующие (связанные с вращательным движением плода). Несоответствие или неверная направленность этих сил, а также дополнительное воздействие при проведении акушерских пособий приводят к возникновению типичных травм в результате излишнего сдавления, растягивания или скручивания шейного отдела позвоночника. Повреждение сосудов становится причиной сдавления или разрыва сосудов с развитием ишемии и кровоизлияний.

Классификация

По механизму воздействия различают 4 типа родовой травмы:

- Компрессионная. Обусловлена сдавлением шейного отдела, когда силы, препятствующие продвижению плода, существенно превышают изгоняющее воздействие матки. Включает компрессионные переломы, сдавления мягких тканей и нервных структур.

- Дистракционная. Провоцируется чрезмерными усилиями акушера при извлечении плода. Может возникать как при тазовом, так и при головном предлежании. В данную группу входят разрывы мягкотканных образований, отрывные переломы.

- Ротационная. Связана с препятствиями вращательным движениям, неправильным родовспоможением. Провоцирует развитие вывихов, подвывихов и переломовывихов.

- Комбинированная. Возникает при сочетании перечисленных выше механизмов. Отличается разнообразием травматических повреждений, высокой частотой сложных травм с одновременным поражением нескольких структур шейного отдела.

Среди вывихов и подвывихов первое место по частоте занимают подвывихи С1. Наиболее распространенными повреждениями костных структур являются переломы С6, С7 и Тh1. При большинстве травм выявляется ишемия, которая иногда ведет к поражениям передних рогов и даже инфарктам. Возможны эпидуральные, субдуральные, лептоменингеальные кровоизлияния.

Симптомы

В течении родовой травмы позвоночника выделяют 4 фазы. Острая фаза характеризуется преобладанием неврологических нарушений. В подостром периоде выраженность неврологических расстройств ослабевает, на первый план выходят соматические симптомы. В третьей фазе превалируют явления астении. В фазе завершения дети разделяются на две группы: с полным исчезновением симптоматики и с сохранением остаточных психоневрологических расстройств.

Сразу после родов обращает на себя внимание резкий плач при изменении тела, обусловленный болевым синдромом. Могут выявляться кровоизлияния в кожу, удлинение или укорочение шеи, отсутствие пота в пораженной зоне. При травме верхних сегментов шейного отдела позвоночника наблюдаются адинамия, вялость, снижение рефлексов и тонуса мышц, пониженные артериальное давление и температура тела. Возможны апноэ при изменении положения тела, недержание или задержка мочи.

До достижения трехмесячного возраста родовая травма проявляется нарушением положения головки ребенка, кривошеей, которая иногда достигает степени вынужденного положения головы. Попытки самостоятельно держать головку долго остаются безуспешными. Отмечаются несогласованные движения конечностей. Характерны расстройства сна, частые вскрикивания, нарушение положения пациента во сне (переразгибание и несимметричное положение туловища).

При осмотре на затылке малыша обнаруживается участок, лишенный волос. Возможны плоский затылок, ассиметричное строение лица и черепа, разный размер глазных щелей. Ягодичные складки также могут быть несимметричными. Мать ребенка предъявляет жалобы на трудности при кормлении из-за напряжения мышц, нарушений позы ребенка.

У детей в возрасте от 3 до 5 месяцев превалируют повышенное слюноотделение, вздутие живота, постоянные колики, проблемы с глотанием, частый крик при перевозке в коляске, неспособность одинаково хорошо переворачиваться в обе стороны. В последующем у пациентов обнаруживаются задержки психического и речевого развития, нарушения моторики. Дошкольники и школьники жалуются на частые головные боли.

Осложнения

Тяжелым осложнением родовой травмы спинного мозга и позвоночника являются парезы и параличи. При парезе диафрагмы наблюдается асфиксия, развитие тяжелой пневмонии, смещение органов средостения, возникновение сердечной недостаточности. У детей старшего возраста диагностируется синдром дефицита внимания. Возможна школьная неуспеваемость, сложности в ходе социальной адаптации.

Диагностика

Диагностику родовой травмы с повреждением шейного отдела позвоночного столба в первые дни жизни осуществляют неонатологи, в последующем – педиатры, детские неврологи и ортопеды. Определение характера патологии у новорожденных может вызывать существенные затруднения из-за преобладания общемозговой симптоматики и отсутствия специфичных признаков в остром периоде, вариабельности клинических проявлений в фазе восстановления.

Важнейшее значение в диагностике имеет определение Кисс-синдрома, который включает кривошею, частый крик, нарушения сна, нарушения симметричности лица, головы и туловища, сложности при кормлении и некоторые другие симптомы. Визуализационные методики играют вспомогательную роль. Назначаются:

- Рентгенография шейного отдела. Базовое обследование, которое позволяет обнаружить переломы, переломовывихи, вывихи, подвывихи, другие грубые повреждения твердых структур.

- КТ позвоночника. Дает возможность уточнить данные, полученные в ходе рентгенологического обследования, правильно определить тяжесть родовой травмы.

- МРТ позвоночника. Назначается для визуализации образований, которые не просматриваются на рентгенограммах: связок, хрящевых элементов, спинного мозга. Возможно проведение магнитно-резонансной ангиографии.

- Нейрофизиологические методы. Электронейромиография и другие методики применяются для оценки нервно-мышечной проводимости, состояния мышечной и нервной ткани.

Родовые травмы шеи дифференцируют с травмами головы, аномалиями развития. При выявлении кровоизлияний производится уточнение их генеза, поскольку данная патология далеко не всегда обусловлена повреждением шейного отдела в родах. Отличительным признаком наиболее распространенных эпидуральных и других, реже встречающихся кровоизлияний вследствие родовой травмы, является их ограниченный характер (в пределах 2-3 сегментов позвоночника).

Лечение

Лечение родовых травм шейного отдела консервативное, включает следующие мероприятия:

- Иммобилизация. Осуществляется с использованием воротника Шанца. Пациентам с подвывихами и вывихами накладывают кольцевидную мягкую повязку или вытяжение с использованием небольших грузов. Продолжительность фиксации составляет около 2 недель.

- Охранительный режим. Младенцам требуется специальный уход. Во время пеленания необходима поддержка шеи. Кормление до устранения болей и нормализации состояния производится из бутылочки либо через зонд.

- Обезболивание. Для уменьшения болей детям назначают анальгин, диазепам или седуксен. При интенсивном болевом синдроме эффективен фентанил либо тримеперидин.

- Нейротропные средства. Применяются, начиная с подострой фазы. Для нормализации функций нервной системы вводят пирацетам, для улучшения трофики – витамины группы В, для восстановления проводимости – прозерин.

- Физиотерапия. Используют лекарственный электрофорез, диадинамические токи, тепловые процедуры, электростимуляцию. В периоде восстановления рекомендованы иглорефлексотерапия, гидрокинезотерапия.

Дети с родовыми травмами находятся под постоянным наблюдением. По показаниям проводится повторное курсовое лечение, назначаются консультации психолога, дефектолога, других специалистов.

Прогноз

При своевременной диагностике, раннем начале лечения прогноз в большинстве случаев благоприятный. Полное восстановление наблюдается у 80% пациентов, у остальных сохраняются остаточные явления различной степени выраженности. При отсутствии лечения в отдаленном периоде возрастает частота синдрома дефицита внимания, трудностей в обучении, социальных проблем со сверстниками.

Профилактика

Превентивные меры включают тщательное обследование беременной, выбор тактики родовспоможения с учетом конкретной ситуации, тщательное соблюдение техники акушерских пособий. Своевременное выявление патологии и профилактика осложнений предполагают осмотры неонатолога, регулярное наблюдение у педиатра, проведение рекомендованных курсов лечения и восстановительных мероприятий.

Источник

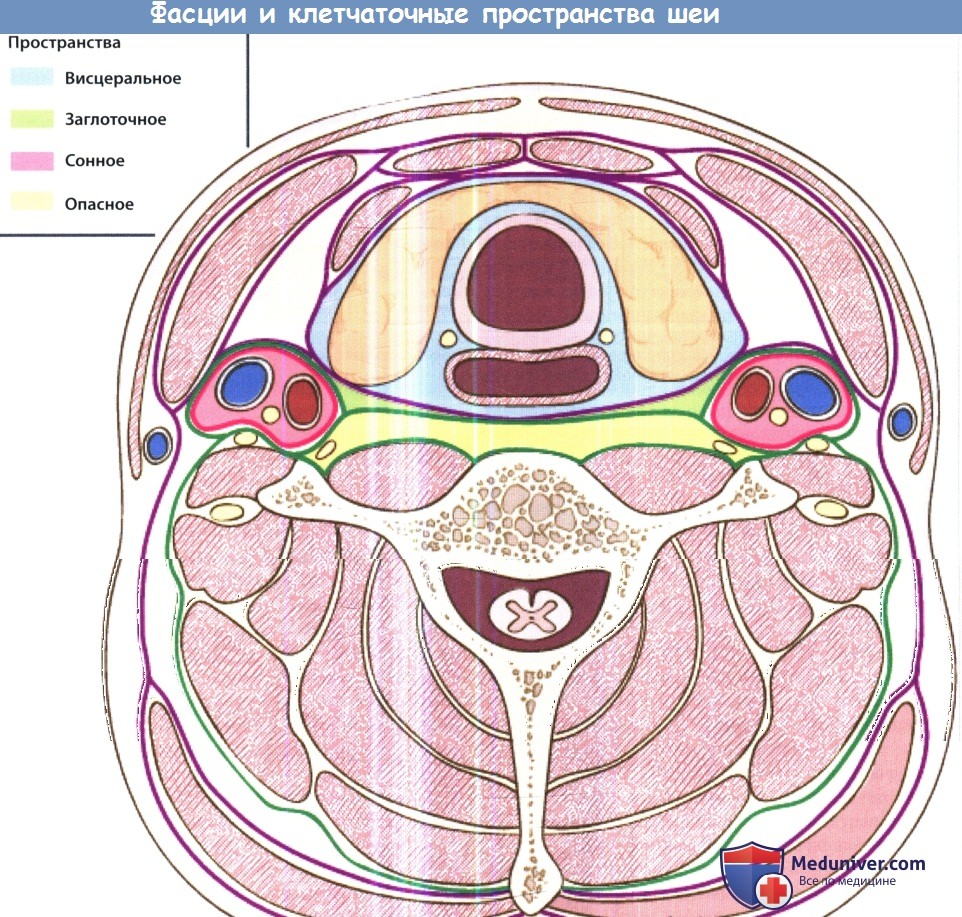

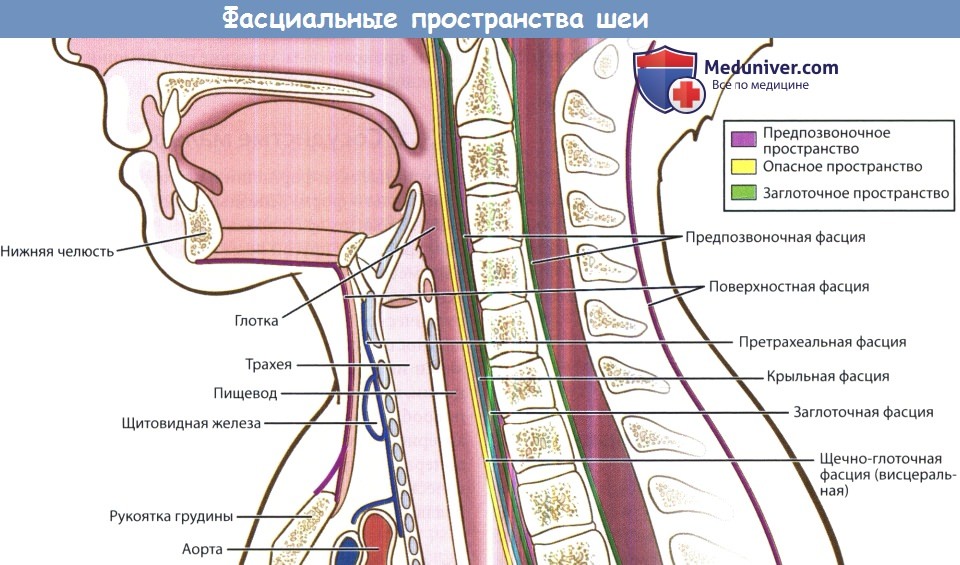

Причины воспаления мягких тканей шеи у ребенкаПосле первого подробного описания инфекций глубоких фасциальных пространств шеи в 1930-х смертность от них значительно снизилась. Тем не менее, они до сих пор регулярно встречаются, а оториноларингологу часто приходится определять источник инфекции, дифференцировать целлюлит от абсцесса, в необходимых случаях проводить хирургическое лечение. Выше уже было дано описание фасций шеи. В этой статье будут более подробно описаны клетчаточные пространства, которые ограничиваются данными фасциями. Также будут рассмотрены вопросы этиологии, патогенеза, клинических проявлений и лечения инфекций глубоких фасциальных пространств шеи. Обычно инфекции фасциальных пространств шеи вызываются полимикробной флорой,чаще всего – анаэробными и аэробными бактериями полости рта, реже патогенами, населяющими органы дыхания и кожу. Наиболее часто высеиваются следующие микроорганизмы: стафилококки (в том числе метициллин-резистентный золотистый стафилококк, MRSA), стрептококки (в том числе пневмококк), Fusobacterium necrophorum, бактероиды (в том числе В. fragilis), гемофильные бактерии, Escherichia coli, Enterobacter, Enterococcus, Neisseria, Klebsiella, Eikenella corrodens, Prevotella (Bacteroides melaninogenicus). Препаратами выбора при эмпирической терапии являются клиндамицин, защищенные пенициллины, цефалоспорины третьего поколения. У детей предпочтительной альтернативой является сочетание ванкомицина и метронидазола. Всегда следует помнить, что физиологические резервы у детей крайне ограничены, поэтому декомпенсация может наступить крайне быстро. Другими словами, ребенок, находящийся при смерти, на первый взгляд может выглядеть лишь слегка больным. Сепсис или дыхательная недостаточность могут развиться в любую минуту. В основу описания инфекций глубоких пространств шеи положена их анатомическая локализация по отношению к конкретному фасциальному пространству; определить локализацию процесса возможно сочетанием данных клинического осмотра с результатами лучевых методов диагностики. Далее рассматриваются вопросы анатомии, путей распространения инфекции, клинических данных, возможных осложнений и рекомендуемого лечения.

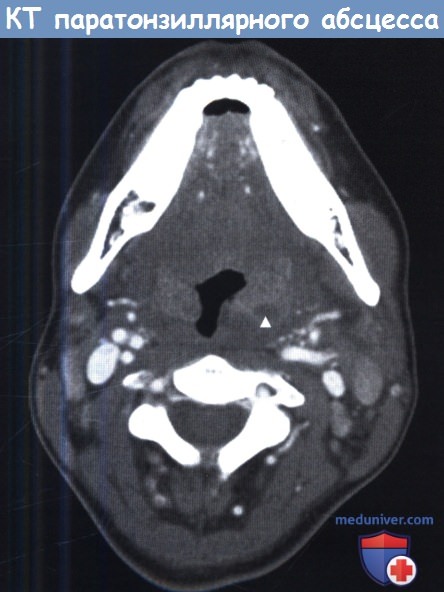

Часто инфекции глубоких пространств шеи сопровождаются такими общими проявлениями, как лихорадка или лейкоцитоз. Насторожить врача должны также следующие признаки: боль при глотании, дисфагия, тризм, голос «будто с горячей картошкой во рту», асимметрия или отечность шеи. В тяжелых случаях наблюдается неспособность глотания слюны, затруднение дыхания. В отличие от взрослых, дети часто не могут рассказать об имеющихся у них жалобах, врач должен опираться лишь на данные анамнеза, собранного у родителей, и клинического осмотра. Как правило, при подозрении на наличие абсцесса глубоких фасциальных пространств шеи, для уточнения его размеров, локализации и планирования хирургического лечения используются лучевые методы диагностики. Если абсцесс расположен поверхностно, ограничен лишь паратонзиллярным пространством, не угрожает жизни больного, то постановка диагноза и лечение основываются лишь на данных анамнеза и осмотра, дополнительных методов диагностики не требуется. При наличии показаний, предпочтительным методом лучевой диагностики является КТ с внутривенным контрастированием, область исследования – от основания черепа до ключиц. В большинстве случаев, лечение инфекций глубоких фасциальных пространств шеи у детей аналогично таковому у взрослых. Оно включает в себя антибактериальную терапию, обеспечение проходимости дыхательных путей, и, при необходимости, хирургическое лечение. При наличии стеноза дыхательных путей часто используются кортикостероиды (дексаметазон 0,6 мг/кг/день внутривенно в 2-4 приема каждые 6-12 часов). Если есть риск того, что в ближайшее время произойдет обструкция дыхательных путей, возможно выполнение профилактической интубации легких. В некоторых случаях, когда интубация трахеи невозможна, единственным методом восстановления дыхания является срочная трахеотомия. Возле таких пациентов всегда должны находиться наборы для интубации и трахеотомии. Выбор начального антибиотика осуществляется эмпирически, при этом следует учитывать полимикробный характер флоры. При возможности также необходимо отправлять содержимое абсцесса на флору и чувствительность к антибиотикам. При отсутствии достоверного подтверждения абсцесса или небольшом размере, возможно проведение пробной антибактериальной терапии. В течение следующих 24-36 часов оценивается динамика состояния пациента (выраженность симптомов, температура и другие клинически данные). При больших или быстро увеличивающихся абсцессах показано хирургическое лечение. Выбор хирургического доступа зависит от локализации инфекции. а) Воспаление паратонзиллярного пространства шеи. Всех чаще в клинической практике встречаются абсцессы паратонзиллярного пространства. Подозрение на паратонзиллярный абсцесс является одним из самых частых поводов, по которым за консультацией к оториноларингологу обращаются врачи по оказанию неотложной помощи и врачи общей практики. Для успешной диагностики и лечения важно уметь отличить паратонзиллярный абсцесс от банального тонзиллита или целлюлита околоминдаликовой клетчатки. Паратонзиллярное пространство с медиальной стороны ограничено капсулой небной миндалины, с латеральной – верхним констриктором глотки. Инфекции распространяются из небной миндалины или глотки. Основными клиническими проявлениями является боль при глотании, дисфагия, приглушение голоса, тризм. Особенно характерны смещение язычка в сторону от средней линии. Небная миндалина увеличена, смещена в медиальном направлении и книзу. Абсцесс можно либо вскрыть, либо аспирировать иглой, далее следует курс пероральных или внутривенных антибиотиков. Перед выпиской следует убедиться в том, что пациент способен самостоятельно принимать жидкости. К осложнениям относится повторное формирование абсцесса и распространение его в окологлоточное пространство.

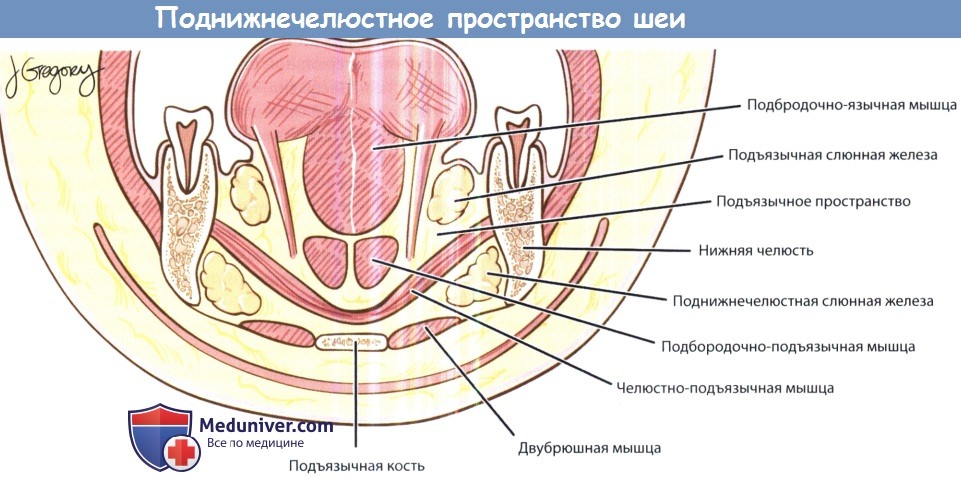

б) Воспаление окологлоточного пространства шеи. Окологлоточное пространство также называется боковым глоточным или глоточно-челюстным пространством. Оно расположено от основания черепа сверху до подъязычной кости снизу, по форме напоминает конус. Шиловидный отросток разделяет его на прешиловидный и позадишиловидный отделы. Прешиловидный отдел (мышечный) расположен кпереди от шиловидного отростка, в нем расположены жировая клетчатка, лимфатические узлы, верхнечелюстная артерия, некоторые нервы (нижний альвеолярный, язычный, ушно-височный). Позадишиловидный отдел (нервно-сосудистый) расположен кзади от шиловидного отростка, содержит внутреннюю сонную артерию, внутреннюю яремную вену, симпатический ствол, IX, X, XI, XII пары черепных нервов. В окологлоточное пространство инфекционный процесс может распространяться от небных миндалин, глотки, зубов (особенно третьих моляров), каменистой части височной кости, глубокой доли околоушной слюнной железы, а также лимфатических узлов, дренирующих глотку и нос. Распространение инфекции возможно либо путем непосредственного проникновения через сообщающиеся фасциальные пространства, либо путем распространения паратонзиллярного абсцесса. Типичными клиническими проявлениями являются выбухание латеральной стенки глотки и небной миндалины, тризм, дисфагия, отечность мягких тканей в области околоушной слюнной железы и возле угла нижней челюсти. Лечение может включать выполнение трахеотомии (для обеспечения проходимости дыхательных путей), а также вскрытие абсцесса в области поднижнечелюстной ямки. Внутриротовой доступ не рекомендуется, т.к. при этой локализации абсцесса (между глоткой и крупными кровеносными сосудами) повышен риск повреждения внутренней сонной артерии и внутренней яремной вены. Возможно развитие тяжелых осложнений, наиболее частым из которых является септический тромбоз внутренней яремной вены. Самым частым осложнением, ведущим к летальному исходу, является эрозия внутренней сонной артерии. Поражение черепных нервов наблюдается при распространении инфекции в позадишиловидный отдел окологлоточного пространства. Распространение инфекции вдоль сонного влагалища может вести к развитию медиастинита. в) Воспаление в крылонебной ямке. Крылонебная ямка сообщается с подвисочной ямкой посредством клиновидно-верхнечелюстного шва. Она содержит верхнечелюстной нерв, клиновидно-небный ганглий и верхнечелюстную артерию. Инфекционный процесс может распространяться сюда от зубов верхней челюсти (особенно третьего моляра) или при остеомиелите верхней челюсти (чаще у младенцев). Распространение происходит простым контактным путем. Клинически инфекционный процесс в крылонебной ямке проявляется болью и отеком верхних десен, отеком мягких тканей лица, шеи, височной области с пораженной стороны, симптомами со стороны глаз (отеком век, проптозом, нарушением подвижности глазного яблока, параличом отводящей мышцы глаза), выраженным тризмом, вторичным гнойным верхнечелюстным синуситом. Для лечения используются либо внутриротовой доступ через деснево-щечную борозду, либо доступ по Колдуэлла-Люку. г) Воспаление в жевательном пространстве. Жевательное пространство расположено между костью нижней челюсти и периостом. В нем расположены нижняя челюсть, жевательная и крыловидные мышцы, сухожилие височной мышцы, нижний альвеолярный нерв и внутренняя верхнечелюстная артерия. Инфекционный процесс чаще всего имеет одонтогенную природу (нижний третий моляр). Клинически проявляется тризмом и отеком тканей у ветви нижней челюсти. Используется наружный хирургический доступ. д) Воспаление в околоушном пространстве. Содержит околоушную слюнную железу, лицевой нерв, наружную сонную артерию, заднюю лицевую вену. Инфекционный процесс берет начало от околоушной слюнной железы. Клинически проявляется болезненной припухлостью в области угла нижней челюсти. Вскрытие производится наружным доступом через разрез для паротидэктомии. К осложнениям относится распространение инфекции в окологлоточное пространство и затем в средостение. е) Воспаление в поднижнечелюстном пространстве. Челюстно-подъязычной мышцей подразделяется на подъязычное (над мышцей) и собственно поднижнечелюстное (под мышцей) пространства. В подъязычном пространстве расположена подъязычная слюнная железа, в поднижнечелюстном – поднижнечелюстная железа и лимфатические узлы. Инфекционный процесс чаще всего распространяется сюда от третьего моляра, а также от слюнных желез, глотки, небных миндалин и околоносовых пазух. Клинически проявляется дисфагией и болью при глотании. Выбор хирургического доступа зависит от локализации. При локализации абсцесса в подъязычном пространстве используется внутриротовой доступ, при локализации в поднижнечелюстном – наружный доступ через разрез под нижней челюстью. Возможно развитие тяжелых осложнений. Флегмона дна полости рта, подъязычного, подподбородочного и поднижнечелюстного пространств, известная подназванием ангины Людвига, является смертельно опасным заболеванием. Характерен плотный, «деревянный» отек передней поверхности шеи. В первую очередь необходимо убедиться в проходимости дыхательных путей, т.к. наиболее частой причиной смерти при ангине Людвига является асфиксия вследствие смещения корня языка кзади. В большинстве случав необходимо проведение трахеотомии и вскрытия наружным доступом, при необходимости удаляется причинный зуб.

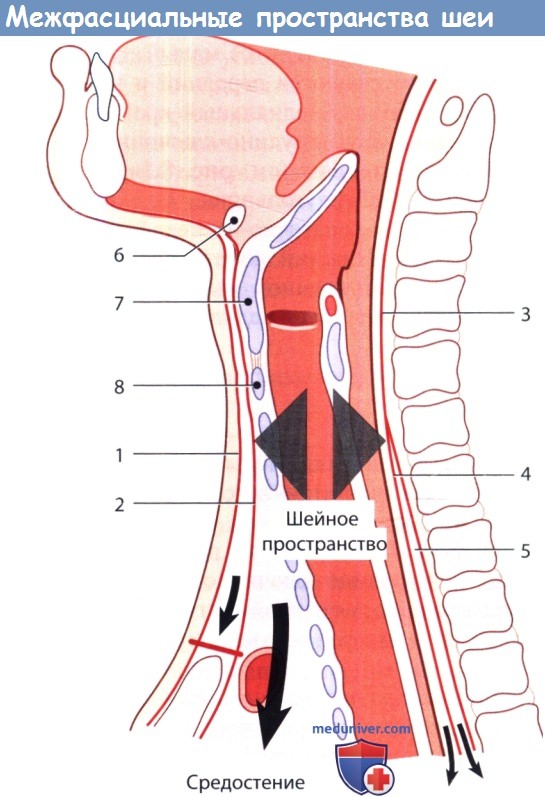

Фронтальный срез шеи на уровне подъязычной кости. е) Воспаление в сонном пространстве шеи. Сонное пространство содержит сонную артерию, внутреннюю яремную вену и блуждающий нерв. Инфекционный процесс распространяется сюда из окологлоточного, поднижнечелюстного и висцерального пространств. Клинически проявляется кривошеей и отеком мягких тканей вдоль грудинно-ключично-сосцевидной мышцы. Метод лечения хирургический. Возможно развитие опасных осложнений: септического шока, эрозии сонной артерии, эндокардита, тромбоза кавернозного синуса. ж) Воспаление в висцеральном пространстве шеи. Содержит глотку, пищевод, гортань, трахею и щитовидную железу. Инфекционный процесс данной локализации может развиваться вследствие воспаления небных миндалин, перфорации пищевода, травмы гортани с повреждением слизистой оболочки, острого тиреои-дита; также инфекция может происходить из грудной клетки. Клинически инфекционный процесс в данной области проявляется дисфагией, болью при глотании, охриплостью и одышкой. Для лечения используется наружный доступ, разрез выполняется вдоль переднего края грудинно-ключично-сосцевидной мышцы. Возможно распространение инфекции в средостение. В непосредственной близости друг от друга также расположены по направлению спереди назад заглоточное, опасное и предпозвоночное пространства. Они отделены друг от друга тремя фасциальными оболочками: средним листком глубокой шейной фасции (щечно-глоточная фасция, расположенная наиболее кпереди), крыльной фасцией, предпозвоночной фасцией (расположенная наиболее кзади). з) Воспаление в заглоточном пространстве шеи. Воспалительные процессы в заглоточном пространстве чаще всего возникают у маленьких детей как осложнение инфекций верхних дыхательных путей, т. к. в возрасте до четырех лет в заглоточном пространстве обнаруживается достаточно большое количество лимфатических узлов. Заглоточное пространство распространяется от основания черепа сверху до средостения снизу. Спереди оно ограничено средним листком глубокой шейной фасции, который также покрывает глотку и пищевод, а задней границей является крыльная фасция. Источником инфекции чаще всего служат нос, околоносовые пазухи, аденоиды, носоглотка. Клинически воспаление в заглоточном пространстве проявляется дисфагией, болью при глотании, ригидностью мышц шеи, изменением голоса, односторонним выбуханием задней стенки глотки. Используется либо чрезротовой доступ (при ранней диагностике), либо наружный доступ. Наиболее опасным осложнением заглоточного абсцесса является медиастинит. и) Воспаление опасного пространства шеи. Сразу за заглоточным пространством находится т. н. «опасное пространство». Оно расположено между крыльной фасцией и предпозвоночной фасцией и содержит лишь рыхлую соединительную ткань. Инфекционный процесс распространяется сюда из смежных фасциальных пространств. Поскольку данное пространство распространяется от основания черепа до диафрагмы, инфекционный процесс, локализующийся здесь, может легко распространяться в нижнее средостение, что и определяется эпитетом «опасное». к) Воспаление в предпозвоночном пространстве. Предпозвоночное пространство спереди ограничено предпозвоночной фасцией, сзади – телами позвонков. Содержит рыхлую соединительную ткань. В наши дни инфекции данного пространства возникают крайне редко. Чаще всего их причиной является остеомиелит позвоночного столба.

1 – поверхностная шейная фасция; 2 – средняя шейная фасция; 3 – глубокая шейная фасция; 4 – передний листок (крыловидная фасция) предпозвоночной фасции; 5 – ретровисцеральное («опасное») пространство; 6 – подъязычная кость; 7 – щитовидный хрящ; 8 – перстневидный хрящ. – Вернуться в оглавление раздела “отоларингология” Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021 Оглавление темы “Болезни гортани у детей”:

|

Источник

Аксиальная КТ. Паратонзиллярный абсцесс слева.

Аксиальная КТ. Паратонзиллярный абсцесс слева. Поднижнечелюстное пространство.

Поднижнечелюстное пространство. Межфасциальные пространства шеи:

Межфасциальные пространства шеи: