Отек пространства диссе это

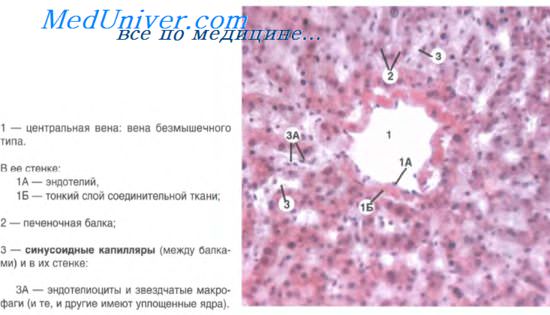

Гепатоциты. Строение гепатоцитов. Образование желчи.Гепатоциты имеют неправильную многоугольную форму. Средний диаметр клеток — 20-25 мкм. Различают апикальную (билиарную) поверхность гепатоцита, обращенную в просвет желчного капилляра, и базальную (васкулярную) поверхность — в сторону синусоидного капилляра. Своими латеральными поверхностями гепатоцитоты формируют печеночные балки. В центральной части клетки лежит одно-два округлых ядра. Часть из них представляет собой крупные, полиплоидные ядра. Причем число таких ядер увеличивается с возрастом и может достигать в старости 80%. В цитоплазме хорошо развита гранулярная эндоплазматическая сеть, участвующая в синтезе белков крови. Метаболизм углеводов связан с гладкой эндоплазматической сетью, которая рассеяна в цитоплазме в виде трубочек и пузырьков. Вблизи этих элементов гладкой эндоплазматической сети выявляются гранулы гликогена. Цитоплазма гепатоцитов изобилует митохондриями, число которых в одной клетке превышает 1000. Комплекс Гольджи хорошо развит. Встречаются пероксисомы, лизосомы, а также различные включения (жировые, пигментные и др.). Количество включений в гепатоцитах находится в связи с фазами пищеварения. После приема пищи резко возрастает количество гликогена, увеличивается число липидных включений. Для печени характерен выраженный суточный ритм: синтез и выделение желчи интенсивнее происходят днем, а гликоген в большом количестве накапливается ночью. Больше гликогена образуется в клетках, расположенных около центральной вены, а желчи — в гепатоцитах на периферии дольки.

Гепатоциты располагаются обычно в виде двух тесно прилегающих друг к другу рядов, образуя при этом печеночные балки. Между апикальными (билиарными) поверхностями двух гепатоцитов образуется щелевидное пространство с диаметром 0,5-1 мкм. Эти межклеточные узкие щели называют желчными капиллярами. Последние начинаются слепо и в своей начальной части собственной стенки не имеют. Однако ближе к периферии дольки формируются канальцы Геринга — желчные проточки, стенка которых представлена как гепатоцитами, так и эпителиоцитами проточков (холангиоцитами). По мере увеличения калибра стенка проточка становится сплошной, выстланной однослойным эпителием, в составе которого располагаются малодифференцированные камбиальные холангиоциты. По проточкам желчь попадает в междольковые желчные протоки, выстланные однослойным кубическим эпителием. При обычных методах окраски желчные капилляры не выявляются, но обнаруживаются при импрегнации солями серебра, гистохимической реакцией на щелочную фосфатазу и другими методами. Таким образом, вырабатывая желчь, печень функционирует как экзокринная железа. Вместе с тем она выделяет в кровь такие вещества, как глюкоза, мочевина, белковые фракции и др., что характеризует печень как эндокринный орган. Из гепатоцитов эти вещества поступают через базальную (синусоидную) поверхность клетки. Между гепатоцитом и гемокапилляром здесь располагается перисинусоидное пространство Диссе, в которое гепатоцит выделяет белки, глюкозу, мочевину и другие вещества в процессе осуществления метаболических функций. В печеночной дольке существуют две системы, не связанные между собой и действующие по принципу противотока: желчеотводящая, по которой желчь идет от центра на периферию дольки, и кровеносная, по которой кровь движется от периферии к центру дольки. Между желчными и кровеносными капиллярами нет непосредственного соединения, и в условиях нормы желчь не поступает в кровоток. Просвет желчного капилляра является замкнутым благодаря наличию между образующими его соседними гепатоцитами межклеточных контактов нескольких типов — плотных, щелевых и десмосом. В просвет желчного капилляра выступают микроворсинки, образованные на билиарной поверхности гепатоцитов. Базальная поверхность гепатоцитов обращена в сторону перисинусоидного пространства Диссе. В это пространство выступают также многочисленные микроворсинки, что увеличивает активную поверхность гепатоцитов. Само перисинусоидное пространство, представляет собой узкую щель (шириной 0,2-1 мкм). Если одну стенку его образует базальная поверхность гепатоцитов, то другую — стенка синусоидного гемокапилляра. В пространстве Диссе находятся жидкость, богатая белками, а также аргирофильные фибриллы, единичные фибробласты, отростки звездчатых клеток и др. В нем обнаружены особые мелкие клетки — перисинусоидальные липоциты, или клетки Ито. Они обладают способностью накапливать в цитоплазме липиды и депонировать жирорастворимые витамины. Эти клетки называют также жиронакапливающими, или жирозапасающими, клетками. Их рассматривают как особый тип соединительнотканных интерстициальных клеток. С функциями клеток связывается синтез и секреция белков коллагена и участие в развитии цирроза печени. В перисинусоидальном пространстве располагаются pit-клетки, относящиеся к большим гранулярным лимфоцитам (натуральные киллеры), которые выделяют вещества, стимулирующие пролиферацию гепатоцитов, участвуют в защитной функции. Стенка внутридольковых синусоидов выстлана эндотелием, в котором, кроме плоских и тонких эндотелиоцитов, имеются многочисленные вкрапления более крупных звездчатых клеток. Последние известны под названием звездчатые макрофагоциты, или клетки Купфера. Это производные моноцитов крови и представляют собой печеночные макрофаги. В цитоплазме этих клеток много пиноцитоз-ных и фагоцитозных пузырьков, плотных телец (вторичных лизосом). Печеночные макрофаги способны поглощать из крови циркулирующие вещества, накапливать их в цитоплазме, захватывать и переваривать бактерии, обломки эритроцитов. Они способны к амебоидному движению и могут выходить в просвет синусоидов. Набухая, эти клетки выполняют роль сфинктеров синусоидных капилляров. Эндотелиоциты соединяются в пласт при помощи плотных межклеточных контактов. В выстилке синусоидных капилляров обнаружено наличие мелких отверстий, посредством которых сообщаются между собой просвет синусоидов и пространство Диссе. Поры имеют диаметр около 100 нм. Участки истонченной цитоплазмы эндотелиоцитов, где концентрируются эти отверстия, называют ситовидными пластинками. Они играют роль фильтра. В стенке внутридольковых синусоидных кровеносных капилляров на большом протяжении отсутствует базальная мембрана, что облегчает проникновение веществ из крови в перисинусоидное пространство и в обратном направлении. Эндотелий синусоидных гемокапилляров, печеночные макрофаги, структуры в перисинусоидном пространстве составляют вместе гепатогематический барьер, или гистион, через который происходит обмен веществ между эпителием печени и кровью. Наряду с классическими представлениями о строении печеночной дольки, имеются и другие трактовки ее гистоархитектуры. Так, согласно одной из гипотез, элементами дольки являются не печеночные балки, а пластины, состоящие из одного слоя гепатоцитов. Печеночные пластины отгораживают, как стенками, цилиндрические синусоидные пространства (лакуны), по которым протекает кровь. Кроме классических печеночных долек, описаны так называемые портальные дольки и печеночные ацинусы. Центром портальной дольки признается триада, а периферическими ориентирами являются центральные вены трех смежных долек. В целом портальная долька имеет форму треугольника. В ее пределах кровь течет по направлению от центра на периферию. Печеночный ацинус образуют сегменты двух соседних классических долек, расположенных между близлежащими центральными венами. Ацинус имеет ромбовидную форму. У острых углов ромба находятся центральные вены, а у тупого — триада. Эти представления о структурно-функциональных единицах печени помогают понять особенности поражений разных отделов печеночной дольки в условиях патологии. Возрастные изменения печени характеризуются понижением метаболической и пролиферативной активности гепатоцитов, накоплением в их цитоплазме липофусцина и дистрофическими явлениями. Между печеночными дольками разрастается соединительная ткань. Иногда это сопровождается явлениями цирроза печени. Реактивность и регенерация печени. Ткани печени отличаются высокой чувствительностью к действию повреждающих факторов. Действие ОВ, ионизирующей радиации, комбинированных повреждений приводит к резкому нарушению кровообращения в печени, связанного с его особенностями в этом органе. Нарушается интеграция гепатоцитов в составе печеночных балок, в клетках снижается количество гликогена, изменяется активность окислительно-восстановительных ферментов, подавляется фагоцитарная активность печеночных макрофагов. На месте гибнущих гепатоцитов разрастается рыхлая волокнистая соединительная ткань. Эпителий печени проявляет способность к физиологической и репаративной регенерации. При удалении в эксперименте на животных до 70% массы печени уже через 2 недели происходит полное восстановление. Этот феномен наблюдается каждый раз при многократных резекциях, проводимых с интервалом около месяца. Однако высокая регенерационная способность печени не характерна для человека. В целом, гепатоциты и холангиоциты относятся к растущей клеточной популяции. Учебное видео анатомии печени, строения и схемы печеночной дольки

– Вернуться в оглавление раздела “гистология” Оглавление темы “Строение желудка. Строение кишечника.”: |

Источник

Пространство диссе

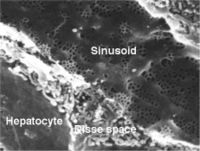

Пространство Диссе (Disse space) расположено между синусоидом (сверху справа) и гепатоцитом (снизу слева)

Перисинусоида́льное простра́нство, «Простра́нство Диссе» или «Вокругсинусо́идное простра́нство» — узкий просвет между стенками синусоидных капилляров и гепатоцитами в печеночной дольке. Толщина пространства Диссе составляет от 0,2 до 1 мкм. В пространстве Диссе происходит обмен веществ между гепатоцитами и плазмой крови, поступающей из синусоидов. Сторона гепатоцитов, находящаяся в пространстве Диссе, покрыта микроворсинками, увеличивающими площадь их поверхности в 6 раз. В пространстве Диссе располагаются клетки Ито, являющиеся важнейшими участниками фиброгенеза.

Wikimedia Foundation.

2010.

Смотреть что такое “Пространство диссе” в других словарях:

Пространство Диссе — (Disse space) расположено между синусоидом (сверху справа) и гепатоцитом (снизу слева) Перисинусоидальное пространство, «Пространство Диссе» или «Вокругсинусоидное пространство» узкий просвет между стенками синусоидных капилляров и гепатоцитами в … Википедия

Перисинусоидальное пространство — Пространство Диссе (Disse space) расположено между синусоидом (сверху справа) и гепатоцитом (снизу слева) Перисинусоидальное пространство, «Пространство Диссе» или «Вокругсинусоидное пространство» узкий просвет между стенками синусоидных … Википедия

Вокругсинусоидное пространство — Пространство Диссе (Disse space) расположено между синусоидом (сверху справа) и гепатоцитом (снизу слева) Перисинусоидальное пространство, «Пространство Диссе» или «Вокругсинусоидное пространство» узкий просвет между стенками синусоидных… … Википедия

Капилляр — У этого термина существуют и другие значения, см. Капилляр (значения). Капилляры (от лат. capillaris волосяной) являются самыми тонкими … Википедия

Капилляр (биология) — Капилляры (от лат. capillaris волосяной) являются самыми тонкими сосудами в организме человека и других животных. Средний их диаметр составляет 5 10 мкм. Соединяя артерии и вены, они участвуют в обмене веществ между кровью и тканями. Стенки… … Википедия

Капилляры — (от лат. capillaris волосяной) являются самыми тонкими сосудами в организме человека и других животных. Средний их диаметр составляет 5 10 мкм. Соединяя артерии и вены, они участвуют в обмене веществ между кровью и тканями. Стенки капилляров… … Википедия

Капиляр — Капилляры (от лат. capillaris волосяной) являются самыми тонкими сосудами в организме человека и других животных. Средний их диаметр составляет 5 10 мкм. Соединяя артерии и вены, они участвуют в обмене веществ между кровью и тканями. Стенки… … Википедия

Капиляр (биология) — Капилляры (от лат. capillaris волосяной) являются самыми тонкими сосудами в организме человека и других животных. Средний их диаметр составляет 5 10 мкм. Соединяя артерии и вены, они участвуют в обмене веществ между кровью и тканями. Стенки… … Википедия

Печень — У этого термина существуют и другие значения, см. Печень (значения). Печень (лат. jecur, jecor, hepar, др. греч. ἧπαρ) жизненно важный непарный внутренний орган позвоночных животных, в том числе и человека, находящийся в брюшной… … Википедия

Печень человека — Основные внутренние органы человека, вид спереди. № 4 печень. Печень крысы Печень овцы Печень (лат. hepar) … Википедия

Источник

Определение.

Венозное полнокровие — патологическое состояние, характеризующееся переполнением кровью венозного участка кровеносного русла.

Классификация.

По распространенности венозное полнокровие может быть:

- общим,

- местным.

По длительности существования различают венозное полнокровие острое и хроническое.

Встречаемость.

Общее венозное полнокровие является распространенным осложнением различных сердечных заболеваний.

Местное венозное полнокровие встречается реже как результат закупорки или сдавления венозных сосудов.

Условия возникновения.

Общее венозное полнокровие возникает в результате сердечной недостаточности, то есть нарушения насосной функции сердца. Местное венозное полнокровие связано с нарушением оттока венозной крови на каком-то ограниченном участке.

Механизм возникновения.

При остро возникшей слабости сердечной деятельности вены, а вслед за ними и капилляры оказываются расширенными и переполненными кровью, что сопровождается нарушением оттока тканевой жидкости. Кроме того результатом острого нарушения деятельности сердца в связи с повышением давления в верхней полой вене переполненными оказываются также лимфатические сосуды и лимфатические капилляры. Все это сопровождается довольно резким увеличением в размерах ряда органов и развитием в них зернистой дистрофии за счет гипоксии. Тканевая жидкость может накапливаться в серозных полостях.

При хронической сердечной недостаточности, связанной с постинфарктным кардиосклерозом, пороком сердца или другой патологией, увеличение в размерах органов дополняется также развитием в них жировой дистрофии и разрастанием соединительной ткани. Последнее объясняется тем, что в условиях хронической гипоксии фибробласты начинают размножаться ускоренными темпами. В легких хроническое венозное полнокровие из-за повышения давления крови в капиллярах сопровождается выходом эритроцитов в просвет альвеол, где возникший в результате их разрушения свободный гемоглобин перерабатывается альвеолоцитами и макрофагами в гемосидерин. За счет отложений гемосидерина легкое приобретает ржавый цвет, а за счет разрастания соединительной ткани уплотняется, что приводит к так называемой бурой индурации (уплотнению) легкого.

Острое местное венозное полнокровие сопровождается отеком тканей, а иногда, как например, при тромбозе воротной вены, и скоплением тканевой жидкости в полости брюшины.

При хроническом местном венозном полнокровии механизм возникновения изменений тот же, что и при общем.

Макроскопическая картина.

При остром общем венозном полнокровии органы существенно увеличиваются в размерах, при этом, например, масса селезенки может увеличиваться до трех раз, масса печени — до двух раз.

Для хронического общего венозного полнокровия характерны:

- Бурая индурация легких (легкие уплотнены, коричневатого цвета, на поверхности разреза имеют сетчатый рисунок).

- Мускатная печень (увеличенная печень с поверхности, а особенно на разрезе по своему рисунку напоминает срез мускатного ореха за счет чередования желтокоричневых участков паренхимы и красных полнокровных участков).

- Цианотическая индурация селезенки (увеличенная, селезенка имеющая синюшный (цианотичный) цвет, несколько уплотнена за счет разрастания соединительной ткани.

- Цианотическая индурация почек (в уплотненных почках на разрезе корковое вещество выглядит светлосинюшным, а мозговое — темно-синюшным).

- Акроцианоз (синюшная окраска кожи пальцев, кончиков ушей, носа, иногда всего лица).

- Анасарка (отек кожи, жировой клетчатки и мышц, более выраженный на конечностях).

- Асцит (скопление транссудата — отечной жидкости, содержащей не более 3% белка — в полости брюшины).

- Гидроторакс (скопление транссудата в плевральных полостях).

- Гидроперикард (скопление транссудата в полости сердечной сорочки).

- Гидроцеле (скопление транссудата в серозных полостях яичек).

В финале заболевания, незадолго до наступления летального исхода могут также отмечаться:

- Отек легких (масса каждого легкого около 1 кг, кусочки такого легкого тонут в воде).

- Отек и дислокация (смещение в большое затылочное отверстие с ущемлением в нем ствола) головного мозга.

Микроскопическая картина.

При остром общем венозном застое отмечается переполнение кровью вен и капилляров, отек тканей. В печени это сопровождается расширением и визуализацией пространств Диссе, в легких — отеком и разволокнением перибронхиальной клетчатки и висцеральной плевры), в головном мозге — расширением перивазальных пространств. Помимо этого, поскольку острый общий венозный застой сопровождается и лимфатическим застоем, в органах визуализируются расширенные лимфатические капилляры, которые в норме практически неразличимы. При хроническом венозном застое отмечаются:

- в легком скопления эритроцитов и макрофагов с гемосидерином в просветах альвеол, внеклеточный гемосидерин в утолщенных межальвеолярных перегородках, гемосидерин в альвеолоцитах;

- в печени — выраженная атрофия печеночных балок в центрах долек, переполнение кровью синусоидов в этих зонах и центральных вен; в гепатоцитах па периферии дольки могут быть жировые вакуоли; в случаях сердечного фиброза — разрастания соединительной ткани вокруг центральных вен;

- в селезенке — переполнение кровью красной пульпы, разрастания соединительной ткани;

- в почке — переполнение кровью vasa recti, фиброз в интерстиции;

- в других органах — переполнение кровью вен, фиброз и липоматоз стромы.

Клиническое значение.

Острый венозный застой в тяжелых случаях сопровождается отеком легких с явлениями дыхательной недостаточности и отеком головного мозга с его дислокацией (смещением) в большое затылочное отверстие и нарушением функции жизненноважных центров продолговатого мозга. Хронический венозный застой хотя и сопровождается дистрофическими изменениями тканей, обусловленными хронической гипоксией, редко проявляется умеренной функциональной недостаточностью тех или иных органов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник