Отек при дифтерийном конъюнктивите

Дифтерийный конъюнктивит – это острое инфекционное заболевание, характеризующееся фибринозным воспалением конъюнктивы. Клинические проявления включают гиперемию, хемоз и образование плотных сероватых пленок, при попытке удаления которых развивается кровотечение. Для постановки диагноза применяются специфические лабораторные тесты (реакция латекс-агглютинации, бактериологическое исследование), биомикроскопия глаза, визометрия и офтальмоскопия. Лечение сводится к назначению противодифтерийной сыворотки, антибактериальных средств, антисептиков, кератопротекторов и витаминов.

Общие сведения

Дифтерийный конъюнктивит – бактериальное воспаление слизистой оболочки глаза, которое развивается при заражении бактерией Клебса-Леффлера. Изолированное поражение конъюнктивы встречается в сосвременной офтальмологии крайне редко. Зачастую в патологический процесс вовлекается глаз в сочетании с верхними дыхательными путями. Согласно статистическим данным, крупозная форма встречается в 80% случаев, катаральная – в 14%, дифтеритическая – в 6%. Заболевание наиболее часто диагностируют у детей в возрасте 2-10 лет. Патология распространена повсеместно.

Дифтерийный конъюнктивит

Причины

Дифтерийный конъюнктивит развивается при инфицировании палочкой Клебса-Леффлера (Corynebacterium diphtheriae). Источник инфекции – больной человек или пассивный бактерионоситель. Основной механизм передачи – воздушно-капельный. Описаны случаи заражения контактно-бытовым путем, реализующимся при использовании чужих средств личной гигиены и касании к окологлазничной области загрязнёнными руками. Важная роль в распространении инфекционного процесса отводится стертым и атипичным формам дифтерии. Риск заражения наиболее высок в период эпидемических вспышек заболевания.

Палочка Клебса-Леффлера сохраняет устойчивость в окружающей среде и под действием низких температур. Применение дезинфицирующих средств и нагревание до 60° позволяет уничтожить возбудителя. Для инфекции характерна высокая контагиозность. Человек выделяет бактерии даже в период реконвалесценции. После перенесенной инфекции формируется стойкий антитоксический иммунитет. На протяжении первого года жизни защиту от дифтерии обеспечивают антитела, которые передаются трансплацентарным путем от матери.

Патогенез

Дифтерийная палочка – грамположительная бактерия, которая продуцирует сильнодействующий экзотоксин. Действие токсина приводит к некрозу эпителия и выделению тромбокиназ. Это становится причиной повышенной проницаемости сосудистой стенки. Выход из сосудов плазмы, богатой фибриногеном, с последующим пропотеванием конъюнктивы и субконъюнктивального слоя ведет к образованию пленок. Фибринозная пленка плотно спаяна с подлежащими тканями, что влечет за собой нарушение обменных процессов и формирование рубцовых сращений.

Классификация

Дифтерийный конъюнктивит является приобретенной патологией бактериального генеза, для которой характерно острое течение. Болезнь может быть одним из локальных проявлений дифтерии или развиваться изолировано. К токсической форме относится дифтеритическое воспаление. Крупозное и катаральное поражение принято считать нетоксичным. Клинические особенности патогенетических форм:

- Дифтеритическая. Тяжелый вариант заболевания, при котором возникает отек и уплотнение век с последующим формированием рубцовых дефектов. В 46% случаев сопровождается развитием опасных последствий, зачастую ведущих к необратимым изменениям конъюнктивы и век.

- Крупозная. Более благоприятный тип воспаления. Фибринозные пленки в редких случаях распространяются на зону переходных складок. В последующем рубцы не образуются. Основное место локализации патологического процесса – слизистая оболочка век.

- Катаральная. Наиболее легкая форма. Локальные изменения и фибринозные пленки не выявляются. После разрешения патологии конъюнктива выглядит интактной, поэтому катаральный тип болезни часто остается незамеченным.

Симптомы дифтерийного конъюнктивита

Для патологии характерно одностороннее течение. На стороне поражения отмечается увеличение регионарных лимфатических узлов (поднижнечелюстных, околоушных). Для осложненного течения инфекции свойственно повышение температуры тела, головная боль и общая слабость. Для обнаружения соответствующих изменений важно осмотреть другие органы-мишени, которые поражаются при дифтерии (ротоглотка, гортань, нос, кожа). Клиническая картина конъюнктивита во многом зависит от формы воспаления.

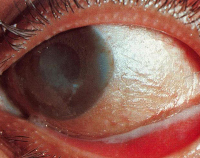

При дифтеритическом типе из-за выраженного отека и уплотнения век пациенты не могут открыть глаза. На 3-5 день с момента возникновения первых симптомов веки становятся более мягкими. Больные отмечают появление слизисто-гнойного отделяемого. При открывании глазной щели удается выявить серые пленки, которые визуализируются в области хряща и переходных складок. При тяжелом течении налеты определяются даже на орбитальной конъюнктиве и коже век. Фибринозные пленки настолько сильно спаяны с нижерасположенными тканями, что попытка удаления сопровождается кровотечением. По мере разрешения заболевания на конъюнктиве формируются рубцы.

При крупозной форме пленки расположены в области пальпебральной конъюнктивы и четко ограничены переходной складкой. Фибринозные наслоения нежные, сероватого цвета. При удалении пленок на их месте образуется дефект, который незначительно кровоточит. Поверхность глазного яблока остается интактной. При катаральном воспалении фибринозных пленок не наблюдается. Слизистая оболочка гиперемирована и отечна. Пациенты предъявляют жалобы на покраснение и отечность глаз. Общее состояние не нарушено.

Осложнения

Тяжелое течение дифтерийного конъюнктивита приводит к опасным осложнениям. Наиболее часто формируются патологические сращения между орбитальной и пальпебральной конъюнктивой (симблефарон). Распространенное последствие – энтропион. Аномальный рост ресниц ведет к постоянному раздражению конъюнктивы и роговой оболочки. Грозное осложнение дифтерийного поражения глаз – язва роговицы с высоким риском перфорации. При распространении инфекции на глубокие структуры глаза развивается панофтальмит.

Диагностика

Основанием для постановки предварительного диагноза являются эпидемиологические данные (контакт с больным дифтерией или бактерионосителем на протяжении 14 дней), результаты биохимического анализа крови и выявление фибринозных наслоений на конъюнктиве. В периферической крови определяется лейкоцитоз, нейтрофилез со сдвигом лейкоцитарной формулы влево и повышением CОЭ. Специфические методы диагностики включают:

- Визометрию. Дифтерийный конъюнктивит не приводит к ухудшению зрительных функций, однако при отеке роговицы прослеживается незначительное снижение остроты зрения. Дополнительно показано проведение компьютерной рефрактометрии или скиаскопии.

- Биомикроскопию глаза. При осмотре переднего сегмента глаза с помощью щелевой лампы удается выявить отек роговицы и хемоз. На пальпебральной конъюнктиве видны плотные грязно-серые пленки. Маргинальный край век при дифтеритическом характере воспаления утолщен.

- Осмотр глазного дна. Офтальмоскопия – обязательная часть обследования пациента с бактериальным конъюнктивитом. Целью офтальмоскопии является исключение вторичных осложнений со стороны заднего сегмента глазного яблока и оптических сред.

- Лабораторную диагностику. При подозрении на дифтерийный конъюнктивит производят реакцию латекс-агглютинации. Это экспресс-метод, позволяющий получить результат через 2 часа. Для определения токсигенности и биовара возбудителя рекомендовано применение бактериологического метода.

Лечение дифтерийного конъюнктивита

При выявлении у пациента специфических признаков заболевания показана госпитализация в инфекционное отделение. Этиотропная терапия сводится к внутримышечному введению противодифтерийной сыворотки. При локальном поражении конъюнктивы рекомендовано одноразовое применение сыворотки в дозе 10-20 тыс. МЕ. В комплекс лечения входят:

- Антибактериальные средства. Доказана целесообразность системного применения антибиотиков из группы пенициллинов или макролидов. Каждые 2-3 часа проводятся инстилляции в конъюнктивальную полость раствора бензилпенициллина в форме глазных капель. Эритромициновую мазь закладывают под веки 2-3 раза в день.

- Кератопротекторы. Препараты данной группы назначаются при выявлении признаков поражения роговой оболочки. Регенерации роговицы способствуют медикаменты на основе пантотеновой кислоты. Необходимо отметить, что кератопротекторы в форме мази или геля следует использовать не раньше, чем через 15-20 минут после инстилляции капель.

- Антисептики. Антисептические растворы применяются для промывания полости конъюнктивы 6-8 раз в день. Лекарственные средства повышают эффективность местного применения антибиотиков, обладают противовоспалительным и иммуноадъювантным действием.

- Витаминотерапия. При дифтерийном конъюнктивите рекомендованы глазные капли, содержащие аскорбиновую кислоту и рибофлавин. Их готовят на основе глюкозы непосредственно перед закапыванием. Дополнительно назначают 3% раствор ретинола ацетат для местного нанесения.

Прогноз и профилактика

Исход заболевания зависит от характера течения инфекции. При дифтеритической форме существует высокий риск развития опасных осложнений, которые приводят к значительным изменениям конъюнктивы век и глазного яблока. При крупозном и катаральном дифтерийном конъюнктивите прогноз благоприятный. Специфическая профилактика сводится к вакцинации. Современные вакцины разработаны на основе дифтерийного анатоксина. Неспецифические превентивные меры направлены изоляцию больных дифтерией, своевременную иммунизацию контактных лиц, проведение заключительной дезинфекции в очаге.

Источник

Риск развития дифтерийной инфекции у привитых людей крайне низок, но все же появление дифтерийного конъюнктивита возможно, если произошел контакт с возбудителем недуга. Заразиться можно во время общения с болеющим человеком, через контакт с животным бактерионосителем. Симптомы, диагностика, лечение дифтерийного конъюнктивита – в статье.

Дифтерийный конъюнктивит: симптомы

Что происходит с глазами при дифтерийном конъюнктивите? Возбудителем дифтерии является бацилла Клебса-Леффлера, которая передается воздушно-капельным путем, а также через контакт с вещами больного человека,

через употребление зараженных продуктов и блюд, приготовленных с нарушением технологии. Бацилла оседает на слизистой глаз и носоглотки, из-за чего эти органы отекают, также может проникнуть в бронхи и трахеи, где будет выделять токсины, патологические ферменты. В результате такого токсического воздействия появляется отек век и создаются очаги воспалений с некрозом эпителия. Действие токсинов вызывает омертвение эпителия слизистых, поэтому на них появляются плохо отделяемые фибринозные пленки.

При лечении конъюнктивита, вызванного дифтерией, антибактериальные препараты могут не оказывать нужного терапевтического эффекта, поэтому используются сыворотки с антитоксическим действием. Антибиотики воздействуют на бациллу, которая выделяет токсин, а против токсинов нужна антидифтерийная сыворотка. Для лечения же дифтерийного инфекционного конъюнктивита и поражений носоглотки назначаются антибиотики, так как они могут облегчить состояние больного и предупредить появление различных осложнений.

Дифтерийный конъюнктивит – симптомы:

- Развивается в большинстве случаев не как самостоятельное заболевание, сопровождается инфекционным поражением ротовой полости и дыхательных путей.

- В первые дни заболевания отмечается повышение температуры тела, присутствуют головные боли и слабость.

- У больных сильно выражен отек и уплотнение век, они не могут открывать глаза из-за болезненных ощущений, кроме век, отекает также носоглотка.

- Бледность кожного покрова, наличие сыпи на веках, образование гнойных масс, пленок на слизистой глаза.

- Дифтерийные пленки снимаются с трудом, так как спаиваются с тканями, поэтому при их снятии отмечается кровотечение;

- Отек век сохраняется несколько дней, а уплотнения при адекватной терапии становятся мягкими на пятый день заболевания, пленки также отходят безболезненно и уже не образовываются, на этом этапе увеличивается гнойное отделяемое.

- Полное выздоровление при дифтерийном конъюнктивите возможно через две-три недели.

Может ли заболеть дифтерийным конъюнктивитом привитый человек? Да, такие случаи не исключены, но у привитых людей болезнь протекает с менее выраженной симптоматикой и выздоровление происходит быстрее – в этом случае лечение конъюнктивита будет непродолжительным. В группе риска находятся люди с ослабленным иммунитетом, с хроническими воспалениями глаз, системными заболеваниями, а также те, кто непосредственно контактирует с носителем инфекции. Наиболее опасно общение с больными, у которых отмечается поражение гортани, дифтерия зева и носа. Менее интенсивное выделение патогенных бактерий у пациентов с дифтерийным конъюнктивитом и поражением кожных покровов. Даже выздоравливающие люди, лечение конъюнктивита у которых длилось пару недель, еще некоторое время могут оставаться источником инфекции и представлять эпидемиологическую опасность для окружающих.

Дифтерийный конъюнктивит: диагностика и лечение

Если у пациента с предполагаемым диагнозом «дифтерия» отмечается отек век, гортани, носа, для установления диагноза выполняется мазок на палочку Леффлера. Лечить конъюнктивит дифтерийный начинают с введения антитоксической сыворотки. Длительность терапии зависит от формы и тяжести заболевания. Лечение дифтерийного конъюнктивита направлено на облегчение состояния больного и на борьбу с интоксикацией. Также важно не допустить развития осложнений и заражения других людей. Бацилла Леффлера устойчива к низким температурам, а к высоким нет, поэтому при обработке постельного белья, личных вещей больного, используют высокотемпературный режим. Бактерию могут уничтожить растворы хлора, ультрафиолет, спирт.

Комплекс терапевтических мероприятий при дифтерийном конъюнктивите:

- строгий постельный режим важен при лечении конъюнктивита в острый период заболевания;

- промывание глаз антисептиками – при конъюнктивите используются антисептические растворы для снятия отделяемого, гнойных масс с конъюнктивы;

- капли уменьшают болезненность век, отек, борются с пагубным действием бактерий;

- закладывание антибактериальных мазей за нижнее веко – такое лечение эффективно снимает отек, способствует размягчению века и ускорению выздоровления;

- при токсической форме заболевания назначают лечение конъюнктивита кортикостероидами;

- дезинтоксикационная терапия (глюкоза, альбумин);

- витаминами С, В2, В6, В12.

Народные средства при лечении конъюнктивита, вызванного дифтерией, не будут эффективными, так как заболевание это серьезное и связано с высокими рисками для здоровья. Уменьшить болезненность век, отек и проявления другой неприятной симптоматики можно, используя глазные капли с анестезирующим, противовоспалительным, противоотечным действием. При дифтерийном конъюнктивите, если отмечаются поражения роговицы, назначают кератопротекторы – препараты в виде мази или геля, способствующие восстановлению эпителия роговицы. Больной выписывается из стационара, когда результаты двух лабораторных исследований, проведенных с интервалом в два дня, будут отрицательными.

Источник

Связанные заболевания и их лечение

Описания заболеваний

Национальные рекомендации по лечению

Стандарты мед. помощи

Содержание

- Описание

- Дополнительные факты

- Причины

- Патогенез

- Классификация

- Симптомы

- Возможные осложнения

- Диагностика

- Лечение

- Список литературы

Названия

Название: Дифтерийный конъюнктивит.

Дифтерийный конъюнктивит

Описание

Дифтерийный конъюнктивит. Это острое инфекционное заболевание, характеризующееся фибринозным воспалением конъюнктивы. Клинические проявления включают гиперемию, хемоз и образование плотных сероватых пленок, которые при попытке удаления вызывают кровотечение. Для диагностики используются специальные лабораторные анализы (реакция агглютинации латекса, бактериологическое исследование), биомикроскопия глаза, визометрия и офтальмоскопия. Лечение сводится к назначению антидифтерийной сыворотки, антибактериальных средств, антисептиков, кератопротекторов и витаминов.

Дополнительные факты

Дифтерийный конъюнктивит – это бактериальное воспаление слизистой оболочки глаза, которое развивается при заражении бактерией Клебса-Леффлера. Изолированные конъюнктивальные поражения крайне редки в современной офтальмологии. Глаз в сочетании с верхними дыхательными путями часто участвует в патологическом процессе. По статистике крупообразная форма встречается в 80% случаев, катаральная форма – в 14%, дифтерия – в 6%. Заболевание чаще всего диагностируется у детей в возрасте 2-10 лет. Патология распространена.

Дифтерийный конъюнктивит

Дифтерийный конъюнктивит

Причины

Дифтерийный конъюнктивит развивается при заражении палочкой Клебса-Леффлера (Corynebacterium diphtheriae). Источником инфекции является больной человек или пассивный носитель. Основной механизм передачи находится в воздухе. Описаны случаи заражения домашним контактом, возникающим при использовании средств личной гигиены других лиц и при прикосновении к периокулярной области загрязненными руками. Важная роль в распространении инфекционного процесса отводится стертым и атипичным формам дифтерии. Риск заражения является наибольшим во время эпидемических вспышек.

Палочка Клебса-Леффлера остается стабильной в окружающей среде и под воздействием низких температур. Использование дезинфицирующих средств и подогрев до 60 ° С позволяет уничтожить возбудителя. Инфекция характеризуется высокой контагиозностью. Человек выпускает бактерии даже во время выздоровления. После заражения формируется стойкий антитоксический иммунитет. В течение первого года жизни защиту от дифтерии обеспечивают антитела, передаваемые матерью по трансплацентарному пути.

Патогенез

Дифтерийная палочка является грамположительной бактерией, которая производит мощный экзотоксин. Действие токсина приводит к некрозу эпителия и высвобождению тромбокиназ. Это вызывает повышенную проницаемость сосудистой стенки. Выход из кровеносных сосудов плазмы, богатой фибриногеном, с последующим потоотделением конъюнктивы и субконъюнктивального слоя приводит к образованию пленок. Фибриновая пленка плотно припаивается к подлежащим тканям, что приводит к нарушению обменных процессов и образованию рубцовых спаек.

Классификация

Дифтерийный конъюнктивит – это приобретенная патология бактериального происхождения, характеризующаяся острым течением. Заболевание может быть одним из локальных проявлений дифтерии или развиваться изолированно. Воспаление дифтерии является токсической формой. Доли и катаральные поражения считаются нетоксичными. Клиническая характеристика патогенных форм: Серьезный вариант заболевания, при котором наблюдается отек и стягивание век с последующим образованием дефектов рубца. В 46% случаев это сопровождается развитием опасных последствий, часто приводящих к необратимым изменениям конъюнктивы и век. Более благоприятный тип воспаления. Фибриновые пленки в редких случаях распространяются в зону переходных складок. Впоследствии шрамы не образуются. Основным местом расположения патологического процесса является слизистая оболочка век. Самая простая форма. Местные изменения и пленки фибрина не обнаружены. После устранения патологии конъюнктивы она выглядит нетронутой, поэтому простудное заболевание часто остается незамеченным.

Симптомы

Патология характеризуется односторонним течением. На стороне поражения отмечается увеличение регионарных лимфатических узлов (подчелюстных, околоушных). Сложное течение инфекции характеризуется повышением температуры тела, головной болью и общей слабостью. Чтобы обнаружить соответствующие изменения, важно исследовать другие органы-мишени, пораженные дифтерией (ротоглотка, гортань, нос, кожа). Клиническая картина конъюнктивита во многом зависит от формы воспаления.

При дифтерии из-за сильного отека и жесткости век пациенты не могут открыть глаза. Через 3-5 дней после появления первых симптомов веки становятся мягче. Пациенты отмечают появление слизисто-гнойного секрета. При открытии трещины век можно определить серые пленки, которые отображаются в области хряща и переходных складок. В тяжелых случаях налеты также определяются на орбитальной конъюнктиве и коже век. Фибриновые пленки привариваются так плотно к подлежащим тканям, что попытка удаления сопровождается кровотечением. Когда болезнь проходит, на конъюнктиве образуются рубцы.

В крупообразной форме пленки расположены в конъюнктиве глазного дна и явно ограничены переходной складкой. Фибринозные слои имеют мягкий и серый цвет. Когда пленки удаляются, на их месте образуется дефект, который легко кровоточит. Поверхность глазного яблока остается неповрежденной. При простудном воспалении не наблюдается фибринозных пленок. Слизистая оболочка гиперемирована и отечна. Пациенты жалуются на покраснение и отек глаз. Общее состояние не нарушено.

Ассоциированные симптомы: Боль в глазу. Лейкоцитоз. Нейтрофилез.

Возможные осложнения

Тяжелое течение дифтерийного конъюнктивита приводит к опасным осложнениям. Наиболее частое патологическое слияние происходит между глазной и глазной конъюнктивой (симблефарон). Общим следствием является энтропион. Аномальный рост ресниц приводит к постоянному раздражению конъюнктивы и роговицы. Страшным осложнением дифтерии в глазах является язва роговицы с высоким риском перфорации. Когда инфекция распространяется на глубокие структуры глаза, развивается панофтальмит.

Диагностика

Основой для предварительного диагноза являются эпидемиологические данные (контакт с больным дифтерией или носителем в течение 14 дней), результаты биохимического анализа крови и обнаружения фибринозных отложений на конъюнктиве. В периферической крови определяются лейкоцитоз, нейтрофилия со сдвигом формулы лейкоцитов влево и увеличением СОЭ. Конкретные методы диагностики включают в себя: Дифтерийный конъюнктивит не приводит к ухудшению зрительной функции, однако при отеке роговицы наблюдается небольшое снижение остроты зрения. Кроме того, указывается компьютерная рефрактометрия или скиоскопия.

• Биомикроскопия глаза. При исследовании переднего сегмента глаза с помощью щелевой лампы можно выявить отек роговицы и хемоз. Плотные серо-серые пленки видны на конъюнктиве глазного дна. Краевой край век с дифтерийным характером воспаления утолщен.

• Об осмотре глазного дна. Офтальмоскопия является неотъемлемой частью обследования пациента с бактериальным конъюнктивитом. Офтальмоскопия направлена на исключение вторичных осложнений заднего сегмента глазного яблока и оптических опор.

• Лабораторный диагноз. При подозрении на дифтерийный конъюнктивит проводится реакция латексной агглютинации. Это экспресс-метод, который позволяет получить результат за 2 часа. Использование бактериологического метода рекомендуется для определения токсигенности и биовара возбудителя.

Лечение

Если у пациента обнаруживаются специфические признаки заболевания, указывается госпитализация в инфекционном отделении. Этиотропная терапия сводится к внутримышечному введению антидифтерийной сыворотки. При локальных поражениях конъюнктивы рекомендуется однократное использование сыворотки в дозе от 10 до 20000 МЕ. Лечебный комплекс включает в себя:

• Антибактериальные средства. Возможность использования системных антибиотиков из группы пенициллинов или макролидов была доказана. Каждые 2-3 часа закапывают в конъюнктивальную полость раствор бензилпенициллина в форме глазных капель. Мазь эритромицина наносится под веками 2-3 раза в день. Препараты этой группы назначаются при обнаружении признаков повреждения роговицы. Препараты на основе пантотеновой кислоты способствуют регенерации роговицы. Обратите внимание, что кератопротекторы в виде мази или геля не следует использовать до 15-20 минут после закапывания капель. Антисептические растворы применяют для промывания конъюнктивальной полости 6-8 раз в день. Препараты повышают эффективность местных антибиотиков, оказывают противовоспалительное и иммуноадъювантное действие. При дифтерийном конъюнктивите рекомендуются глазные капли, содержащие аскорбиновую кислоту и рибофлавин. Они готовятся на основе глюкозы непосредственно перед закапыванием. Кроме того, для местного применения рекомендуется 3% раствор ацетата ретинола.

Список литературы

1. О клинической диагностике конъюнктивитов при инфекционных заболеваниях/ Бабушкин А.Э.// Точка зрения. Восток-Запад – 2017 – №3.

2. Глазные болезни/ Федоров С.Н., Ярцева Н.С., Исманкулов А.О. – 2000.

3. Глазные болезни/ Копаева В.Г. – 2002.

4. Клиническая офтальмология: систематизированный подход / Кански Д. – 2006.

Источник