Отек подслизистого слоя кишки

В настоящее время, несмотря на широкое распространение заболеваний гастроэнтерологического профиля, болезни тонкой кишки (ТК) остаются неизвестны практическим врачам. Некоторые из этих заболеваний встречаются достаточно часто, другие – крайне редко. Однако знание клинической картины этих заболеваний и методов терапии могут во многих случаях вылечить больного или облегчить его состояние и продлить жизнь.

Болезни тонкой кишки характеризуются специфическими морфологическими изменениями слизистой оболочки тонкой кишки (СОТК) разной степени выраженности. В большинстве случаев болезни ТК имеют тяжелое, часто прогрессирующее течение. За 1973-2013 гг. в отделении патологии кишечника Центрального научно-исследовательского института гастроэнтерологии (ЦНИИГ) наблюдались 1168 больных с разными заболеваниями ТК (см. таблицу).

Характерными для заболеваний ТК являлись хроническая диарея, синдром нарушенного всасывания (СНВ) и синдром экссудативной энтеропатии.

СНВ является показателем декомпенсации пищеварительно-транспортной функции ТК. Степень ее выраженности может изменяться в сторону уменьшения под влиянием лечения или увеличиваться при неадекватной терапии или ее отсутствии. Синдром мальабсорбции является ведущим в клинической картине болезней ТК.

Выделяют 3 степени тяжести СНВ [1].

I степень. Нарушение абсорбции проявляется в основном уменьшением массы тела (не более 5-10 кг), снижением работоспособности, общей слабостью, симптомами витаминной недостаточности, положительным симптомом «мышечного валика» (показатель повышения нервно-мышечной возбудимости, обусловленный дефицитом кальция).

II степень. Чаще наблюдается более значительный дефицит массы тела (у 50% больных более 10 кг), выраженные симптомы гиповитаминозов, электролитных нарушений (дефицит калия, кальция), гипохромная анемия, у части больных – гипофункция эндокринных желез, главным образом половых.

III степень. Дефицит массы тела более 10 кг у подавляющего большинства больных. У всех больных выраженные симптомы полигиповитаминозов, нарушений водно-электролитного обмена (гипокалиемия, гипокальциемия, судороги, в части случаев – остеопения, остеопороз), анемия, гипоферремия, гипопротеинемия, гипопротеинемические отеки, дисфункция эндокринной системы (полигландулярная недостаточность).

При ряде патологических состояний отмечены повышенные потери плазменных белков в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) – синдром экссудативной энтеропатии. Он характеризуется снижением уровня белка в сыворотке плазмы (нередко до 30-40%) прежде всего за счет снижения уровня альбумина. Этот синдром отличается от СНВ тем, что при резком нарушении белкового обмена (гипопротеинемия, часто гипопротеинемические отеки) почти не выявляются нарушения других видов обмена веществ.

Методы диагностики хронических заболеваний кишечника

Анамнез

При сборе жалоб прежде всего следует обратить внимание на характер стула. При хронических заболеваниях ТК чаще всего отмечаются поносы (важно учитывать не только частоту стула, но и его суточное количество). В большинстве случаев при хронических заболеваниях ТК наблюдается полифекалия с выраженной стеатореей. При этом стул бывает не только в дневное, но и в ночное время. Полифекалия со стеатореей наиболее характерна для больных целиакией, кишечной лимфангиоэктазией, общей вариабельной гипогаммаглобулинемией (ОВГГГ).

Видимая на глаз перистальтика нередко наблюдается при динамической кишечной непроходимости у больных целиакией и ОВГГГ. Хроническая частичная кишечная непроходимость развивается чаще всего в результате стенозирования участка

ТК – при органическом поражении опухолевым процессом, болезни Крона.

При сборе анамнеза необходимо уточнить время появления первых клинических симптомов – с раннего детства (при типичной целиакии, первичной лимфангиоэктазии), у женщин (связь с гинекологическим анамнезом: обострения, связанные с беременностью, послеродовым периодом, что характерно для целиакии). Важно уточнить наличие в анамнезе повторных инфекционных заболеваний (хронического бронхита, пневмонии, гайморитов, отитов), что характерно для иммунологической недостаточности (ОВГГГ).

Объективное обследование

При обследовании брюшной полости у больных с СНВ I и II степени тяжести относительно редко можно заподозрить поражение ТК. Иногда отмечается вздутие живота вокруг пупка (симптом опрокинутого горшка). При пальпации чаще всего определяется шум плеска и урчания в слепой кишке (симптом Образцова).

У больных с тяжелыми нарушениями всасывания в тонкой кишке (при СНВ III степени тяжести) живот часто увеличен, вздут, распластан в форме «лягушачьего».

При пальпации создается ощущение «тестоватости», наполненности брюшной полости. Плеск и урчание при пальпации определяются не только в слепой, но и в петлях ТК. СНВ I степени тяжести объективно может выражаться только потерей массы тела. При объективном осмотре можно обнаружить сухость и шелушение кожи, изменение ее окраски (грязновато-серый оттенок, пигментные пятна на лице, пигментацию рук, кистей, лица и шеи, диффузную пигментацию кожных покровов, особенно выраженную в местах воздействия света и трения). В углах рта, реже – за ушами и у крыльев носа могут появиться мокнущие трещины. Ногти становятся тусклыми, истонченными, с поперечной исчерченностью, расслаиваются, иногда принимают форму «часовых стекол». Отмечается утолщение концевых фаланг на кистях рук (симптом «барабанных пальцев»).

Могут появляться симптомы повышенной кровоточивости в виде петехиальных или подкожных кровоизлияний (носовых, из десен, маточных, гематурии, желудочно-кишечных). Изменяется язык. Он может быть рыхлым, отечным с отпечатками зубов по краям. В других случаях может наступать атрофия сосочков и тогда язык становится гладким, как бы полированным, иногда малиново-красного цвета.

Часто возникает повышенная нервно-мышечная возбудимость, которая выявляется положительным симптомом «мышечного валика» (судорожное сокращение двуглавой мышцы плеча при раздражении ее щипком или поколачиванием). При гипопротеинемии (СНВ III степени тяжести) могут появиться отеки голеней, стоп, бедер, передней брюшной стенки. Наиболее выраженные отеки, возникающие раньше других клинических проявлений СНВ, наблюдаются при синдроме экссудативной энтеропатии. Часто у больных отмечается выраженная гипотония [2].

Лабораторные методы, характеризующие нарушения обмена веществ в организме

При заболеваниях ТК важное значение имеет уровень гемоглобина крови. Для целиакии характерно развитие железодефицитной анемии. Некоторые заболевания ТК могут осложниться кровопотерями (язвенный еюноилеит, кишечная ангиодисплазия). При тяжелых формах синдрома мальабсорбции часто развивается смешанная анемия (В12-фолиево-железодефицитная).

Биохимические исследования крови выявляют отклонения от нормы только у больных СНВ II-III степени тяжести. Может наблюдаться гипопротеинемия за счет гипоальбуминемии, гипохолестеринемия, гипокальциемия, гипокалиемия, гипомагнеземия, гипоферремия.

У больных с СНВ II и Ш степени тяжести проводится определение иммуноглобулинов всех классов с целью диагностики ОВГГГ или изолированного дефицита IgA, а также определяются антитела к глиадину, эндомизию, тканевой трансглутаминазе, деамидированному пептиду глиадина класса IgA для выявления больных с предполагаемой целиакией [3]. При болезни тяжелых α-цепей (средиземноморская лимфома) уже на ранней стадии обнаруживается патологический IgA, молекулы которого состоят только из тяжелых α-цепей.

Важное диагностическое значение имеет определение суточного количества кала. В норме оно не превышает 200-300 г., а при заболеваниях ТК оно нередко составляет 1000-1500 г/сут.

При подозрении на глистную или паразитарную инвазию проводятся повторные анализы кала на яйца простейших и яйца глистов. Важное диагностическое значение имеет определение кровопотерь через ЖКТ, в связи с чем необходимо повторное исследование кала на наличие кровяного пигмента.

Микроскопическое изучение непереваренных остатков пищи в кале, как правило, недостаточно информативно. Однако необходимо обращать внимание на наличие в кале непереваренного жира, большого количества жирных кислот, что может косвенно свидетельствовать о нарушении переваривания и всасывания липидов.

Эндоскопическое исследование тонкой кишки

Эзофагогастродуоденоскопия с биопсией из нисходящего отдела двенадцатиперстной кишки с последующим морфологическим изучением биоптатов слизистой оболочки используется в диагностике больных целиакией, болезнью Уиппла, кишечной лимфангиоэктазией, общим вариабельным иммунодефицитом. Колоноскопия с осмотром терминального отдела подвздошной кишки применяется для диагностики болезни Крона подвздошной кишки, туберкулезного илеотифлита, иерсиниоза.

Капсульная эндоскопия – современный метод исследования органов ЖКТ, позволяющий визуализировать области кишечника, недоступные для традиционных методов гастро- и колоноскопии. Применяется при кровотечении для выявления источника кровотечения, диагностики болезни Крона ТК, лимфомы.

Двухбаллонная энтероскопия позволяет обследовать глубокие участки тонкой кишки и при необходимости взять биопсию СОТК. Данный метод эндоскопического исследования используется для определения источника кровотечения, диагностики болезни Крона, опухолей ТК или уточнения характера аномалий развития ТК, выявленных при рентгенологическом исследовании.

Рентгенологическое исследование ТК

Несмотря на все более широкое распространение двухбаллонной эндоскопии, видеокапсулы, компьютерной томографии- и магнитно-резонансной энтерографии, обычное рентгенологическое исследование ТК (изучение прохождения бариевой взвеси после приема ее перорально от поступления в двенадцатиперстную кишку до заполнения илеоцекальной области) является информативным методом с высокой чувствительностью и специфичностью, позволяет оценить функциональное состояние ТК (тонус, перистальтика, скорость и характер заполнения), выявить кишечную гиперсекрецию, оценить состояние слизистой оболочки. Эти изменения неспецифичны и дополняют клиническое представление о степени тяжести поражения ТК и протяженности изменений.

При нетяжелых поражениях ТК наблюдаются дискинезии – гипо-, гипермоторная или гипергипомоторная. Нарушения тонуса наблюдаются реже и проявляются в неравномерности заполнения ТК барием, регионарной гипотонии или спазмах. У тяжелых больных в части случаев при выраженных изменениях тонуса и кишечной гиперсекреции обнаруживаются горизонтальные уровни жидкости и газа в отдельных кишечных петлях.

Изменения рельефа слизистой оболочки характеризуются стойкой деформацией в виде грубых, широких складок Керкринга (результат тотального отека и набухания слизистого и подслизистого слоев), а также неравномерными скоплениями бария между измененными складками слизистой оболочки после опорожнения кишки. Эти изменения при всех заболеваниях наиболее выражены в периоды обострения и постепенно могут исчезать при длительной стойкой ремиссии.

При подозрении на органическое поражение ТК необходимо дополнительно изучить рентгенологические изменения в ТК в условиях зондовой энтерографии.

Методика зондовой энтерографии заключается во введении зонда с установлением оливы за дуоденальным изгибом в проксимальной петле тощей кишки. Через зонд, в положении больного на спине, постепенно вводят около 600-800 мл бариевой взвеси. Затем для получения картины двойного контрастирования через зонд вводят 400-800 мл воздуха. Для обеспечения искусственной гипотонии ТК в плане дифференциальной диагностики органических изменений и функциональных стриктур внутривенно вводят 2 мл атропина или метацина. Для достижения гипотонии кишки и открытия илеоцекального клапана в ряде случаев используют сублингвальный прием 2-3 таблеток аэрона за 20 мин до начала исследования.

Зондовая энтерография производится при подозрении на опухоли, лимфогранулематоз, лимфомы кишечника и лимфатических желез брюшной полости (мезентериальных, забрюшинных), болезнь Крона, туберкулезный илеотифлит, целиакию, болезнь Уиппла, кишечную лимфангиоэктазию.

В этих случаях рентгенологический метод позволяет выявить органические стенозы, внутрипросветные образования, стойкую деформацию отдельных участков кишки, грубые изменения слизистой оболочки, гиперплазию лимфоидных элементов подслизистого слоя. Полицикличность контуров кишки является косвенным признаком увеличения лимфатических узлов. Тяжелое поражение верхних отделов ТК и отсутствие изменений в подвздошной кишке значительно чаще, чем при других заболеваниях, встречается при целиакии.

При опухолях ТК рентгенологически наблюдаются дефекты наполнения, инвагинации, циркулярное сужение просвета кишки, деформация рельефа слизистой оболочки, ригидность тени стенок кишки и самой опухоли. У больных с лимфомами кишка имеет полицикличные контуры за счет сдавливания извне увеличенными лимфатическими узлами [4, 5]. Однако увеличение мезентериальных и забрюшинных лимфатических узлов при лимфомах и других новообразованиях кишечника чаще выявляется при проведении компьютерной томографии.

Ультразвуковое исследование кишечника

Ультразвуковое исследование (УЗИ) ТК проводится через 4 ч после приема пищи. Применяется при подозрении на новообразование, болезнь Крона. Позволяет выявить очаговое или диффузное утолщении стенок ТК, патологическое сужении просвета, псевдополипоз, характерные для болезни Крона. Этот метод диагностики помогает обнаружить онкологическую патологию на ранних стадиях заболевания.

Морфологическое исследование СОТК

Морфологическое исследование биоптатов СОТК проводится всем больным с синдромом нарушенного всасывания и синдромом экссудативной энтеропатии при подозрении на наличие целиакии, болезни Уиппла, кишечной лимфангиоэктазии, ОВГГГ, эозинофильного гастроэнтерита с целью уточнения диагноза. Интестиноскопию, двухбаллонную энтероскопию с прицельной биопсией используют для морфологического исследования биоптатов при подозрении на опухоли ТК, болезнь Крона ТК.

Морфологическое исследование при целиакии является «золотым стандартом». Патологические изменения в СОТК могут изменяться в больших пределах: от минимальной энтеропатии с высоким числом межэпителиальных лимфоцитов до типичной для целиакии плоской поверхности, пронизанной глубокими криптами.

Стандартом оценки степени выраженности патологических изменений в СОТК и их динамики на фоне терапии считается гистологическое исследование в соответствии с классификацией Marsh-Oberhuber, согласно которой выделяют 4 стадии заболевания [6].

Диагноз коллагеновой спру ставится на основании гистологического исследования СОТК, которая атрофична, а под мембраной энтероцитов образуется массивный слой коллагена, усугубляющий нарушение всасывания в ТК.

При болезни Уиппла в СОТК обнаруживаются макрофаги с крупными гранулами в цитоплазме – так называемые ШИК-положительные или РАS-положительные макрофаги. Такие же макрофаги выявляются в мезентериальных лимфатических узлах. При электронной микроскопии внутри макрофагов определяются микроорганизмы – Tropheryma whippelii [7]. После лечения антибиотиками в фазе стойкой ремиссии они исчезают, а при обострении вновь появляются.

При амилоидозе в СОТК отмечается отложение гомогенных масс в стенке мелких сосудов и собственной пластинке с положительной окраской на конго красный и положительной реакцией на амилоид. Амилоид выявляется под поляризационным микроскопом [8].

При кишечной лимфангиоэктазии в СОТК выявляется расширение лимфатических сосудов в слизистом и подслизистом слоях ТК. Стенка мезентериальных лимфатических сосудов утолщена, их мышечный слой гипертрофирован. Расширенные лимфатические сосуды имеют вид кавернозных образований в подслизистом слое ТК, иногда имеющих форму «озер», заполненных густой лимфой. Признаки атрофии СОТК не выявляются.

Одной из форм ОВГГГ является гипогаммаглобулинемическая спру, при которой симптомы ОВГГГ сочетаются с симптомами целиакии. Заболевание встречается редко. Наряду с симптомами, характерными для общей вариабельной гипогаммаглобулинемии, имеются выраженные желудочно-кишечные нарушения. При изучении морфологической структуры СОТК, наряду с отсутствием плазматических клеток, характерных для ОВГГГ, выявляется атрофия, подобная имеющейся при целиакии [9].

Для диагностики болезни Крона, как правило, используют гистологическое исследование операционного материала, так как биопсия не всегда позволяет правильно установить диагноз. Гистологическое исследование операционного материала при болезни Крона выявляет поражение всех слоев стенки кишки. Наиболее характерны отек и гиперплазия лимфоидных элементов в виде фолликулов в подслизистом слое. Более чем в половине случаев удается обнаружить гранулемы, состоящие из гигантских клеток Пирогова-Лангханса, окруженных поясом из лимфоцитов, не имеющих четких границ. Могут обнаруживаться язвы, интрамуральные абсцессы, инфильтрация всех слоев мышечной стенки плазматическими клетками и фибробластами.

Таким образом, трудности диагностики заболеваний тонкой кишки во многом объясняются особенностями расположения органа, почти недоступного для исследований, и схожестью клинических синдромов. Установление правильного диагноза возможно при назначении наиболее информативных для каждого заболевания лабораторно-инструментальных методов диагностики. Применение подобного клинического подхода позволяет распознать большинство болезней ТК в обычном гастроэнтерологическом отделении.

Источник

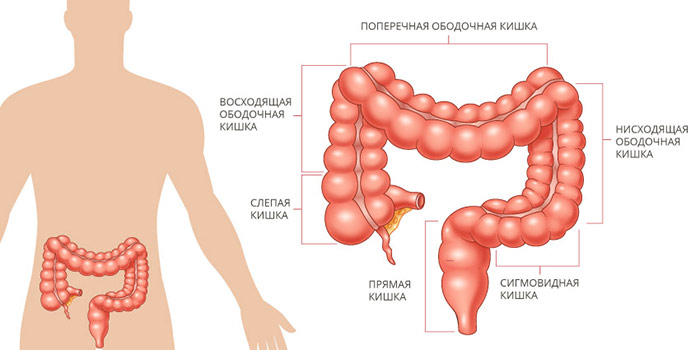

Ободочная кишка составляет примерно 4/5 от общей длины толстой кишки. В ней выделяют четыре отдела: восходящую, поперечную, нисходящую и сигмовидную ободочную кишку. Последняя переходит в прямую кишку.

Рак ободочной кишки входит в число наиболее распространенных онкологических заболеваний. Обычно эту патологию обозначают термином «рак толстой кишки». Опухолевые новообразования толстой и прямой кишки объединяют в одну группу онкологических заболеваний и называют колоректальным раком.

Обычно возникновению злокачественной опухоли ободочной кишки предшествует возникновение доброкачественного новообразования – полипа. Существуют разные типы полипов, они обладают различным потенциалом к озлокачествлению. Риски повышаются с возрастом, поэтому всем, кому 50 лет и больше, рекомендуется проходить скрининговое эндоскопическое исследование – колоноскопию.

В зависимости от того, в каком анатомическом отделе возникла опухоль, выделяют рак в поперечной ободочной кишке, восходящей и нисходящей, сигмовидной.

Причины развития рака ободочной кишки

Нельзя точно сказать, почему у конкретного человека в ободочной кишке возникла злокачественная опухоль. Рак всегда является результатом определенного набора мутаций в клетке, но что к этим мутациям привело – вопрос, на который сложно ответить.

Выделяют некоторые факторы риска, которые повышают вероятность развития колоректального рака:

- Возраст. Риск заболеть возрастает после 50 лет. Видимо, это связано с тем, что со временем в клетках тела человека накапливается всё больше генетических дефектов.

- Наследственность. Если у ваших близких родственников (родители, сестры, братья, дети) были диагностированы злокачественные опухоли ободочной кишки, ваши риски также повышены.

- Нездоровое питание. Развитию рака способствует «западный» рацион, в котором присутствует много красного и переработанного мяса, фастфуда, полуфабрикатов, мало фруктов, овощей и клетчатки. Особенно много канцерогенов в пище, приготовленной путем жарки, на гриле, барбекю.

- Низкая физическая активность. В группе повышенного риска люди, которые ведут «сидячий» образ жизни.

- Лишний вес. Люди, которые имеют избыточную массу тела или ожирение, чаще болеют раком ободочной кишки, и у них хуже прогноз.

- Курение. Развитию злокачественных опухолей в кишечнике способствует курение, чрезмерное увлечение алкоголем.

- Наследственные болезни. Родители могут передавать детям некоторые мутации, которые делают их более предрасположенными к развитию рака. Наиболее распространенные наследственные заболевания из этой группы: синдром Линча, а также семейный аденоматозный полипоз.

- Хроническое воспаление ободочной кишки: язвенный колит, болезнь Крона.

Ни один из этих факторов не вызовет рак ободочной кишки со стопроцентной вероятностью. Каждый из них лишь в определенной степени повышает риски. На некоторые из этих факторов можно повлиять, например, начать правильно питаться, отказаться от алкоголя и сигарет, заняться спортом.

На другие факторы, такие как наследственность, воспалительные заболевания кишки, возраст, повлиять нельзя. Нужно знать о своих рисках и регулярно проверяться. Вы можете пройти скрининг на современном оборудовании в Европейской клинике.

Классификация

Самая распространенная разновидность рака ободочной кишки и вообще колоректального рака – аденокарцинома. Она развивается из железистых клеток, которые находятся в слизистой оболочке. Аденокарциномами представлено более 96% злокачественных новообразований толстой кишки. В этой группе опухолей выделяют ряд подгрупп. Наиболее агрессивные из них – муцинозный и перстневидноклеточный рак. Такие пациенты имеют самый неблагоприятный прогноз.

Стадии рака ободочной кишки

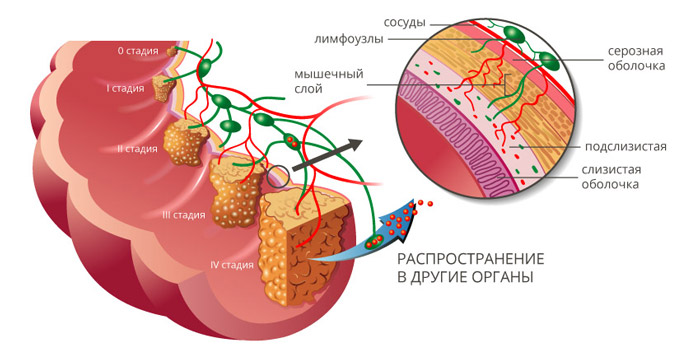

Рак ободочной кишки классифицируют по стадиям, в зависимости от размеров и глубины прорастания первичной опухоли (T), наличия очагов в регионарных лимфатических узлах (N) и отдаленных метастазов (M). Выделяют пять основных стадий:

- Стадия 0 – «рак на месте». Небольшая опухоль, которая находится в пределах слизистой оболочки, не прорастает глубже.

- Стадия I – опухоль, которая проросла в подслизистую основу или в мышечный слой стенки кишки.

- Стадия II – опухоль, которая проросла в глубокие слои стенки ободочной кишки (IIA), проросла ее насквозь и распространилась в соседние органы (IIB), либо есть небольшая опухоль, как на стадии I, и очаги в 1-3 близлежащих лимфатических узлах (IIIC).

- Стадия III делится на три подстадии: IIIA, IIIB и IIIC, в зависимости от того, насколько глубоко опухоль проросла в стенку кишки, и сколько затронуто лимфатических узлов.

- Стадия IV: имеется метастаз в одном органе (например, печени или легких) или в группе лимфоузлов, которая находится далеко от кишечника (IVA), либо имеются метастазы более чем в одном органе или группе лимфатических узлов (IVB), либо рак распространился по поверхности брюшины (IVC). При этом не важен размер первичного новообразования, и насколько глубоко оно проросло в стенку ободочной кишки.

Как происходит метастазирование рака из ободочной кишки?

Рак ободочной кишки может распространяться в другие органы разными способами:

- Имплантационный путь – когда раковые клетки проникают в соседние органы, которые контактируют с кишкой, «расползаются» по поверхности брюшины.

- Некоторые раковые клетки отделяются от первичной опухоли, проникают в кровеносные или лимфатические сосуды, мигрируют по ним в лимфатические узлы или в другие органы. Такие пути метастазирования называются гематогенным и лимфогенным.

Чаще всего метастазы при раке толстой кишки обнаруживаются в легких и печени, реже – в костях, головном мозге.

Симптомы

Рак толстой ободочной кишки зачастую существует длительное время, не вызывая каких-либо симптомов. Но даже когда симптомы возникают, они неспецифичны и напоминают признаки многих других заболеваний. Если вас беспокоят расстройства из этого списка, скорее всего, у вас не рак, но нужно обязательно посетить врача и пройти обследование:

- запоры или диарея, которые сохраняются в течение нескольких дней;

- изменение внешнего вида стула: если он стал темным, как деготь, или тонким, как карандаш;

- примеси крови в стуле;

- после посещения туалета возникает ощущение, что кишка опорожнилась не полностью;

- боли, спазмы в животе;

- беспричинная слабость, чувство усталости, необъяснимая потеря веса.

Осложнения рака ободочной кишки

Если опухоль блокирует просвет ободочной кишки, у больного развивается кишечная непроходимость. Это состояние проявляется в виде отсутствия стула, сильных болей в животе, тошноты, рвоты, сильного ухудшения общего состояния. Больному немедленно требуется медицинская помощь, иначе может произойти некроз (гибель) участка кишки, разовьется перитонит.

Если опухоль приводит к постоянным кровотечениям, развивается анемия. Пациент становится бледным, постоянно испытывает слабость, его беспокоят головные боли, головокружения. В тяжелых случаях требуется переливание крови.

Метастазирование рака кишки в печень грозит нарушением оттока желчи и развитием механической желтухи – состояния, при котором кожа и слизистые оболочки приобретают желтоватый оттенок, беспокоит кожный зуд, боли в животе, ухудшается общее состояние. Пока не восстановлен отток желчи, становится невозможным проведение активного противоопухолевого лечения.

Состояние, при котором раковые клетки распространяются по поверхности брюшины, называется канцероматозом, при этом развивается асцит – скопление жидкости в животе. Это осложнение развивается при раке ободочной кишки стадии IVC. Асцит ухудшает состояние пациента, затрудняет лечение и резко негативно сказывается на прогнозе.

В Европейской клинике есть всё необходимое для эффективной борьбы с осложнениями злокачественных опухолей ободочной кишки. При неотложных состояниях пациенты получают лечение в полном объеме в отделении интенсивной терапии. Наши хирурги выполняют паллиативные операции, устанавливают стенты при кишечной непроходимости. При механической желтухе мы проводим дренирование, стентирование желчевыводящих путей. При асците наши доктора выполняют лапароцентез (эвакуацию жидкости через прокол), устанавливают перитонеальные катетеры, проводят системную и внутрибрюшинную химиотерапию.

При IVC стадии рака ободочной кишки, когда развивается канцероматоз брюшины, хирурги в Европейской клинике применяют инновационный метод лечения – гипертермическую интраперитонеальную химиотерапию (HIPEC). Удаляют все крупные опухоли, затем брюшную полость промывают раствором химиопрепарата, подогретым до определенной температуры – это помогает уничтожить мелкие очаги. Согласно результатам мировой практики, HIPEC может продлить жизнь онкологического больного до нескольких лет.

Методы диагностики

Если пациента беспокоят симптомы, которые могут указывать на рак ободочной кишки, врач первым делам назначит УЗИ органов брюшной полости и колоноскопию. Эти исследования помогут обнаружить опухоль, а во время колоноскопии можно провести биопсию – получить фрагмент патологически измененной ткани и отправить в лабораторию. Биопсия – самый точный метод диагностики рака.

Колоноскопия – эффективный скрининговый метод. Она помогает обнаружить полипы и рак кишки на ранних стадиях. Её рекомендуется проходить всем людям старше 50 лет. В Европейской клинике колоноскопию выполняют врачи экспертного уровня на новейшем оборудовании от ведущих производителей. У нас процедура проходит в состоянии «медикаментозного сна», поэтому вы не будете испытывать неприятных ощущений.

После того, как рак диагностирован, нужно установить его стадию. Для этого применяют КТ, МРТ, ПЭТ-сканирование. Метастазы в легких выявляют с помощью рентгенографии грудной клетки. Если имеются метастазы в печени, применяют ангиографию – рентгенологическое исследование, во время которого в кровеносные сосуды вводят контрастный раствор.

Дополнительно врач может назначить анализ стула на скрытую кровь, общий и биохимический анализ крови, чтобы выявить анемию, оценить функции печени. Анализы крови на онкомаркеры обычно проводят в процессе лечения, чтобы проконтролировать его эффективность.

Дифференциальная диагностика

Симптомы, возникающие при раке ободочной кишки, могут беспокоить при многих других патологиях. Чаще всего злокачественную опухоль приходится дифференцировать с такими заболеваниями, как кишечные инфекции, хронические воспалительные процессы, геморрой, синдром раздраженного кишечника.

Методы лечения

При раке ободочной кишки возможны разные варианты лечения. Врач выбирает оптимальную тактику, в зависимости от стадии злокачественной опухоли, ее локализации, общего состояния пациента, наличия у него тех или иных осложнений, сопутствующих заболеваний. Выполняют хирургические вмешательства, применяют разные типы противоопухолевых препаратов, проводят курсы лучевой терапии.

Химиотерапия

Химиотерапия при злокачественных опухолях ободочной кишки может преследовать разные цели:

- Неоадъювантную химиотерапию назначают до хирургического вмешательства, чтобы сократить размеры опухоли и упростить ее удаление.

- Адъювантная химиотерапия проводится после хирургического вмешательства, чтобы уничтожить оставшиеся раковые клетки и снизить риск рецидива.

- В качестве основного метода лечения химиотерапию применяют при поздних стадиях рака, в паллиативных целях.

При злокачественных новообразованиях толстой кишки применяют разные типы химиопрепаратов: капецитабин, 5-фторурацил, оксалиплатин, иринотекан, трифлуридин/типирацил (комбинированный препарат). Чаще всего одновременно используют два или более препаратов, это помогает повысить эффективность лечения.

Таргетные препараты воздействуют более прицельно по сравнению с классическими химиопрепаратами: они направлены на определенные молекулы-мишени, которые помогают раковым клеткам бесконтрольно размножаться и поддерживать свою жизнедеятельность. Чаще всего при злокачественных опухолях кишки применяют две группы таргетных препаратов:

- Ингибиторы VEGF – вещества, с помощью которого раковые клетки стимулируют ангиогенез (образование новых кровеносных сосудов). К этой группе относятся: Зив-афлиберцепт (Залтрап), Рамуцирумаб (Цирамза), Бевацизумаб (Авастин). Их применяют при прогрессирующем раке ободочной кишки, вводят внутривенно раз в 2 или 3 недели, обычно сочетают с химиотерапией.

- Ингибиторы EGFR – белка-рецептора, который находится на поверхности раковых клеток и заставляет их бесконтрольно размножаться. В эту группу входят такие препараты, как Цетуксимаб (Эрбитукс), Панитумумаб (Вектибикс). Ингибиторы EGFR вводят внутривенно раз в неделю или через неделю.

В некоторых случаях применяют препараты из группы ингибиторов контрольных точек. Они блокируют молекулы, которые мешают иммунной системе распознавать и атаковать раковые клетки. К этой группе препаратов относятся: Пембролизумаб (Кейтруда), Ниволумаб (Опдиво), Ипилимумаб (Ервой). Обычно их применяют при неоперабельном, метастатическом раке, когда неэффективна химиотерапия, если произошел рецидив.

Для того чтобы разобраться, какие препараты будут эффективны у конкретного пациента, нужно понимать, какими свойствами обладают раковые клетки, какие в них произошли мутации, и за счет каких веществ они приобрели способность к бесконтрольному размножению. В этом помогает молекулярно-генетический анализ – составление «молекулярного портрета» рака. Благодаря нашему сотрудничеству с ведущими зарубежными лабораториями, в Европейской клинике может быть выполнено такое исследование. Мы знаем, как повысить эффективность противоопухолевого лечения и что делать, если оно перестало помогать.

Хирургия

В некоторых случаях (стадия 0 – «рак на месте», иногда стадия I) рак ободочной кишки можно удалить во время колоноскопии. К сожалению, такая возможность имеется редко. Чаще всего приходится выполнять колэктомию – частичное или полное удаление ободочной кишки. Объем хирургического вмешательства зависит от локализации, и размеров опухоли. Обычно одновременно удаляют не менее 12 близлежащих лимфатических узлов. Оставшиеся концы кишки сшивают – накладывают анастомоз.

Колэктомия может быть выполнена открытым способом (через разрез) или лапароскопически (через проколы в брюшной стенке).

Иногда анастомоз не получается наложить сразу. В таких случаях накладывают временную колостому или илеостому – участок ободочной или подвздошной кишки подшивают к коже и формируют отверстие для отхождение стула. В дальнейшем стому закрывают.

Если опухоль блокирует просвет кишечника, и ее нельзя удалить, накладывают постоянную колостому. Проходимость кишечника можно восстановить с помощью стента – металлического каркаса в виде полого цилиндра с сетчатой стенкой. Такие операции называются паллиативными: они направлены не на удаление рака, а на борьбу с симптомами, улучшение состояния пациента.

Хирурги в Европейской клинике выполняют различные типы радикальных и паллиативных вмешательств. Специалисты нашего отделения эндоскопии имеют большой опыт установки стентов в кишке, желчных протоках и других полых органах. В отделении интервенционной хирургии выполняется радиочастотная абляция, химиоэмболизация при метастазах в печени.

Лучевая терапия

Лучевая терапия может быть назначена до (неоадъювантная), после (адъювантная) операции на кишке или в качестве основного метода лечения при метастатическом раке, для борьбы с симптомами.

Если лучевую терапию сочетают с химиотерапией, то такое лечение называется химиолучевой терапией.

Прогноз

Основной показатель, с помощью которого определяют прогноз при онкологических заболеваниях ободочной кишки и других органов – пятилетняя выживаемость. Он показывает процентную долю пациентов, которые остались живы спустя пять лет после того, как им был установлен диагноз.

Пятилетняя выживаемость при колоректальном раке зависит от стадии:

- При локализованном раке (не распространился за пределы кишечной стенки – стадии I, IIA и IIB) – 90%.

- При раке, распространившемся на соседние органы и регионарные лимфатические узлы (стадия III) – 71%.

- При метастатическом раке (стадия IV) – 14%.

Как видно из этих цифр, наиболее успешно лечатся злокачественные опухоли ободочной кишки на ранних стадиях, а при возникновении метастазов прогноз резко ухудшается. Однако, данные показатели носят лишь ориентировочный характер. Они рассчитаны на основе статистики среди пациентов, у которых рак в толстой кишке был диагностирован пять лет назад и ранее. За это время в онкологии произошли некоторые изменения, появились новые технологии, препараты.

Никогда нельзя опускать руки. Даже при запущенном раке с метастазами больному можно помочь, продлить его жизнь, избавить от мучительных симптомов. Врачи Европейской клиники берутся за лечение любых пациентов. Мы знаем, как помочь.

Источник