Отек основной пазухи носа

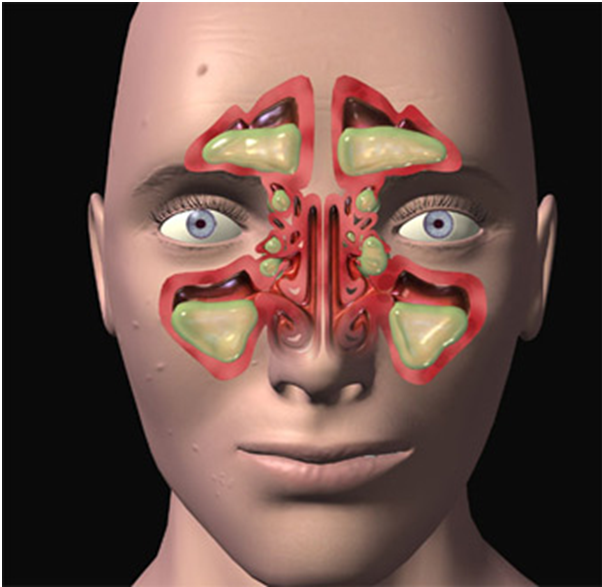

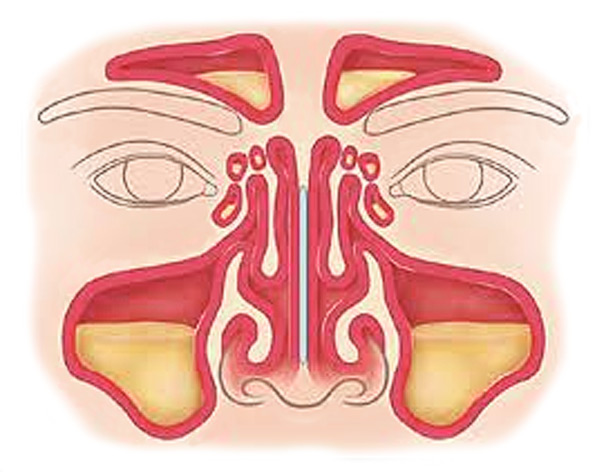

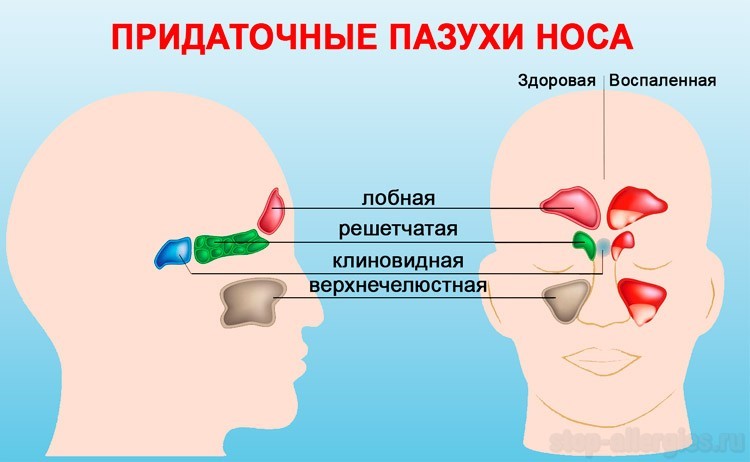

Острые синуситы — это воспаления носовых пазух. В зависимости от локализации воспаления выделяют: верхнечелюстной синусит, или гайморит, этмоидит, фронтит, сфеноидит. Возбудителями болезни являются вирусы или бактерии.

Воспаление пазух носа: диагностика и лечение

В зависимости от локализации синусит бывает:

- верхнечелюстной;

- этмоидит (воспаление слизистой оболочки ячеек решетчатого лабиринта);

- фронтит (воспаление лобной пазухи);

- сфеноидит (воспаление клиновидной пазухи)

Если воспалительный процесс затронул всё, то он диагностируется как острый пансинусит. Если воспаление захватило одну половину головы (правая или левая лобная и верхнечелюстная пазухи), то данное состояние называется гемисинусит. Если воспалены более одной, но при этом ни все околоносовые пазухи, то данный процесс называется полисинусит (поли — от слова много).

Причины возникновения и течение болезни

Синуситы по этиологическому фактору делятся на вирусные и бактериоальные, по патофизиологическому — гнойные и катаральные. Чаще всего вирусному соответствует катаральная форма, а бактериальным — гнойная.

Неблагоприятные факторы внешней среды, снижение иммунитета, стрессы, переутомление, однообразная и скудная еда, а также индивидуальные особенности организма относятся к общим факторам провоцирующие возникновение синусита.

К местным причинам можно отнести нарушение вентиляционной и дренажной функций в «придаточных» пазухах носа. Они могут возникнуть при аллергии слизистой оболочки, истинной гипертрофии (увеличении) нижних носовых раковин, вазомоторном нарушении нейровегетатики нижних носовых раковин, врождённом увеличении средней или средних носовых раковин (конха буллёза), наличии гребней и шипов на перегородке носа, полипов полости носа и околоносовых пазух, а также искривлении носовой перегородки.

Но все же, в возникновении острого синусита главную роль играет инфекция, в основном кокковая (стрептококк, стафилококк, пневмококк).

При возникновении острого воспалительного процесса нарушаются функции желез слизистой оболочки. Это приводит к недостатку секрета или к его избыточному скоплению. Изменяется направление струи вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, что приводит к нарушению газообмена, угнетается функция мерцательного эпителия. Нарушение вентиляции вызывает отечность слизистой оболочки, естественные соустья закрываются, и возникает застой секрета, нарушается обмен веществ.

В начале заболевания экссудат (выпотевающая в месте воспаления из кровеносных сосудов жидкость) имеет серозный характер, потом слизисто-серозный. А с присоединением бактериальной инфекции он становиться гнойным, в нем присутствует большое число лейкоцитов. Кровеносные сосуды при этом расширены, капилляры излишне проницаемы, слизистая оболочка отечна.

Клиническая картина

Симптомами острого синусита могут быть слабость, головная боль, недомогание. Может возникнуть лихорадочное состояние, имеются воспалительные изменения в общем анализе крови. Наибольшее значение в диагностике этого заболевания имеют местные проявления воспаления.

Друзья! Своевременное и правильное лечение обеспечит вам скорейшее выздоровление!

Во всех формах проявляются следующие симптомы:

- Затруднение носового дыхания. Бывает постоянным или периодическим, одно или двухсторонним, может возникнуть из-за обструкции (перекрытия просвета) отверстий носа отеком.

- Выделения из носа. Бывают постоянными и временными, с двух или одной стороны. Из-за отека слизистой оболочки полости носа или соустья выделения могут отсутствовать. Часто отмечается затекание секрета в носоглотку.

- Головные боли.

При тяжелом течении заболевания возможна отечность мягких тканей лица в проекции гайморовых и лобных пазух. В некоторых случаях возникает периостит (воспаление надкостницы).

Диагностика

При диагностике симптомов острых синуситов проводится риноскопия (осмотр носовой полости), эндоскопия полости носа, рентгенологическое исследование и при необходимости диагностическая пункция верхнечелюстной пазухи с бактериологическим исследованием отмытого содержимого. В случае необходимости назначают исследования с помощью импульсного ультразвука, тепловидения, компьютерной (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ). Необходимо обязательно проводить дифференциальную диагностику острого синусита и отличать его от невралгии первой и второй ветви тройничного нерва.

Лечение

Лечение воспаления пазух носа направлено на элиминацию очага инфекции, явлений воспалительного процесса и эвакуацию отделяемого. Кроме того, необходимо добиться восстановления вентиляционной и дренажной функций. Это важно с точки зрения предупреждения рецидивов (повторов) данного заболевания.

Обычно лечат заболевание в амбулаторных условиях. При катаральных риносинуситах назначается местное антибактериальное и противовоспалительное лечение. Необходимо проведение так называемой «разгрузочной» терапии (промывание методом перемещения жидкости, ЯМИК-катетеризация, промывание носа по Пройду, пункция верхнечелюстной пазухи). Назначать секретомоторные (отхаркивающие) и секретолитические (разжижающие вязкую слизь) лекарственные препараты необходимо с осторожностью и по показаниям.

При тяжелой форме, а также при подозрении на развитие возможных осложнений острого синусита (чаще это риногенный менингит), при наличии сопутствующей тяжелой патологии, также при невозможности провести специализированные ЛОР манипуляции амбулаторно, пациента направляют лечить острый синусит в ЛОР-отделение стационара.

При гнойных синуситах обязательно назначаются антибактериальные препараты одновременно с противовоспалительными препаратами. Обязательно проведение одного из способов промывания. При затрудненной эвакуации слизисто-гнойного отделяемого из гайморовой пазухи, а это случается при блокировании верхнечелюстного соустья, проводится пункция. Иногда ее проводят несколько раз, до так называемых «чистых промывных вод».

Источник

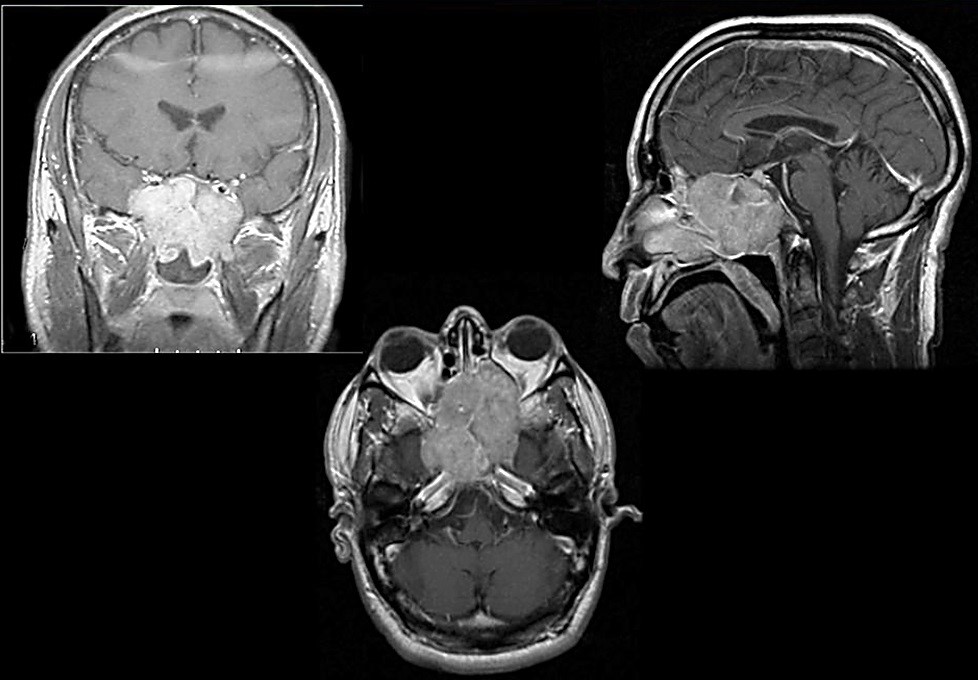

Признаки опухоли основной (клиновидной) пазухи носа на рентгенограмме

В детском возрасте основные пазухи слабо развиты и только к 20-летнему возрасту они приобретают определенную форму и величину. Величина их и форма весьма разнообразны: они могут быть едва выражены, а иногда могут достигать значительных размеров и простираться до блуменбахова ската.

Нередко наблюдаются случаи одновременной пневматизации и малых крыльев основной кости. Некоторые авторы придают последнему моменту определенное значение, рассматривая его как фактор, предрасполагающий к образованию ретробульбарного неврита при воспалительных процессах в основной пазухе. Наши наблюдения этого не подтверждают.

Основные пазухи мало доступны клиническому исследованию; при рентгенологическом исследовании также не всегда удается обнаружить в них изменения, когда таковые в действительности имеются. Вследствие большого отстояния пазух от пленки, изображение их получается на рентгенограмме недостаточно четким.

Обычно при исследовании основных пазух применяются аксиальные проекции. Необходимо производить снимки и в боковой проекции, благодаря чему можно получить более ясное представление о величине и степени их пневматизации. При воспалении основных пазух рентгенологические симптомы будут выражаться в затемнении пораженной пазухи.

При полипозном перерождении слизистой может наблюдаться неравномерное затемнение пазухи. То же самое отмечается и при опухолях, когда опухоль не заполнила еще полностью пазухи.

Как мы уже указывали, близкое соседство основных пазух с каналом зрительного нерва создает благоприятные условия для перехода воспалительного процесса на зрительный нерв. Заболевание основной пазухи является часто причиной неврита зрительного нерва. Изменения в зрительном нерве могут быть обусловлены и опухолью основной пазухи.

Мукоцеле редко наблюдается в основной пазухе. Нам пришлось наблюдать только один случай мукоцеле основной пазухи. Вследствие тесного анатомического взаимоотношения между основными пазухами и нервами, иннервирующими глазное яблоко, могут наблюдаться параличи этих нервов при заболевании основных пазух. Чаще всего наблюдается паралич отводящего нерва.

Мы считаем здесь целесообразным отметить значение рентгенологического исследования при носоглоточных опухолях. Эти опухоли, прорастая из носоглотки, часто проникают в основную пазуху. Нередко первые симптомы носоглоточной опухоли проявляются со стороны органа зрения.

Глазные симптомы проявляются в виде птоза, диплопии, особенно часто наблюдается паралич VI нерва. Иногда развивается и полная офталмоплегия. Нередко при этом наблюдается симптомокомплекс Горнера (легкое опущение верхнего века, узкий зрачок и слабо выраженный экзофталм). Носоглоточная опухоль, вовлекая в процесс основную пазуху, верхнюю сфеноидальную щель, может вызвать экзофталм и симулировать ретробульбарную опухоль.

При рентгенологическом исследовании в сагиттальных проекциях довольно часто обнаруживается затемнение решетчатой и гайморовой полости, а на аксиальном и боковом снимке — изменения со стороны основной пазухи. Такая комбинация, когда в процесс вовлечены передние придаточные полости носа и основная пазуха, должна навести на мысль о наличии носоглоточной опухоли, так как при воспалительных процессах этого почти не наблюдается. Следует обратить внимание на характер затемнения.

Завуалирование этих полостей указывает, по мнению Майера, на то, что опухоль проросла в носовую полость и закрыла выводные протоки придаточных полостей, что приводит к застою секрета в полостях. При этом, повидимому, сдавливаются отводящие кровеносные сосуды, вследствие чего образуется застойный отек слизистой придаточных полостей с увеличением экссудации. При частичном затемнении одной из полостей можно думать о непосредственном прорастании опухоли в полость. На боковом снимке отмечается неравномерное затемнение основной пазухи и стушеванность ее границ. При инфильтративпом росте опухоли может наступить разрушение турецкого седла.

– Также рекомендуем “Признаки воспаления гайморовых пазух носа на рентгенограмме. Пансинусит”

Оглавление темы “Рентгенография придаточных пазух носа”:

- Взаимосвязь заболеваний придаточных полостей носа с болезнями слезных путей и глаза

- Техника рентгенографии околоносовых пазух

- Симптомы болезней придаточных полостей носа на рентгенограмме

- Оценка рентгенограммы лобных пазух носа: признаки воспаления

- Признаки опухоли лобной пазухи носа на рентгенограмме

- Глазные и рентгенологические признаки воспаления, опухоли решетчатой пазухи носа

- Признаки опухоли основной (клиновидной) пазухи носа на рентгенограмме

- Признаки воспаления гайморовых пазух носа на рентгенограмме. Пансинусит

- Взаимосвязь глаз и мозга. Выявление внутричерепной опухоли по глазам

- Техника и методика рентгенографии черепа

Источник

Злокачественная опухоль представляет собой разрастание раковых клеток в тканях полости носа, а также его пазух. По мере прогрессирования заболевания поражаются лобные, гайморовы и клиновидная придаточные пазухи, решетчатый лабиринт.

Строение носа и его пазух

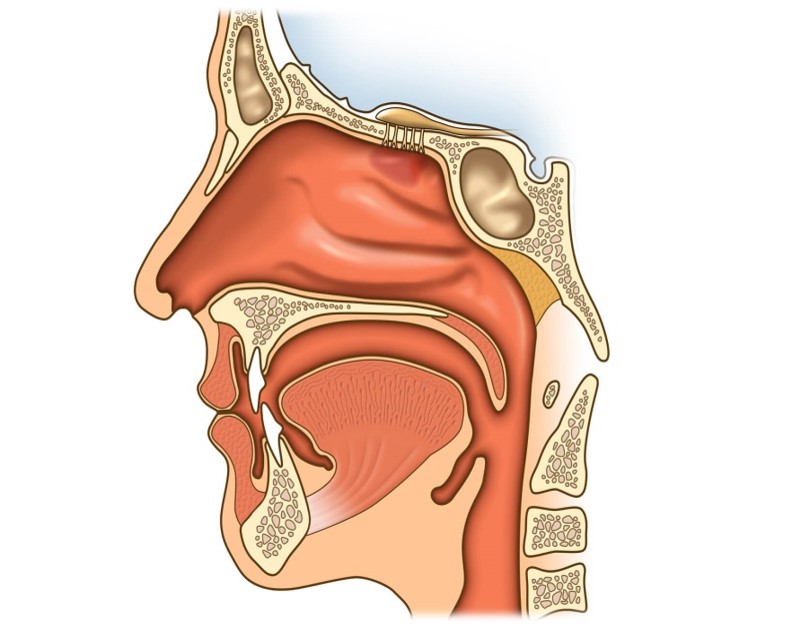

Анатомическое строение носа состоит из полости и околоносовых пазух. Носовая полость ограничена пятью границами:

- задняя граница – хоана;

- передняя граница – плоскость, отделяющая нос от преддверия;

- верхняя стенка – свод, отделенный дырчатой пластиной, костью и телом клиновидной кости;

- нижняя стенка – дно;

- наружная стенка – медиальная сторона гайморовых пазух.

Неотделимая часть носа – его пазухи:

- верхнечелюстные (гайморовы) – парный воздухоносный орган, локализующийся на теле верхнечелюстной кости;

- клиновидная (основная, сфеноидальная) – расположена в теле клиновидной кости в точке перехода передней черепной ямки в переднюю;

- решетчатый лабиринт (ячейки решетчатой кости) – парный орган, локализующийся в центре между глазниц сбоку от небной, слезной, лобной клиновидной, верхнечелюстных костей;

- лобные – парный орган, расположенный сзади от надбровных дуг на лобной кости.

В основном опухоль развивается в верхнечелюстных пазухах, постепенно охватывая решетчатый лабиринт и всю полость носа. Намного реже очаг поражения диагностируется в лобных и клиновидной пазухах.

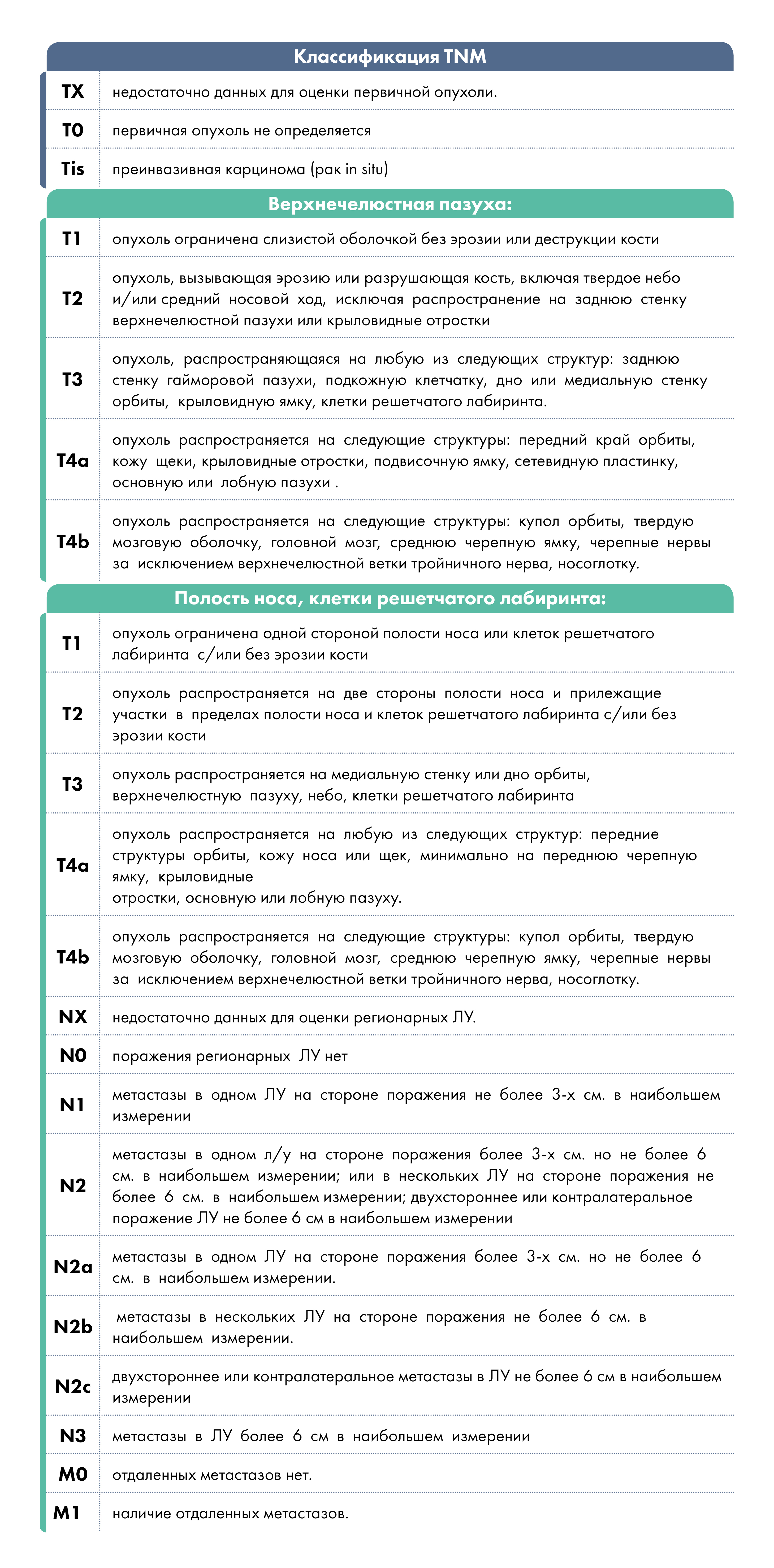

Классификация

В зависимости от локализации патологического процесса онкологические процессы делятся на несколько групп:

| Поражение эпителиального слоя | Плоскоклеточный рак |

| Веррукозный рак | |

| Спиноцеллюлярный рак | |

| Аденокистозный рак | |

| Мукоэпидермоидный рак | |

| Слизистая аденокарцинома | |

| Аденокарцинома | |

| Переходно-клеточный рак | |

| Недифференцированный рак | |

| Другое | |

| Поражение мягких тканей | Фибросаркома |

| Злокачественная фиброксантома | |

| Рабдомиосаркома | |

| Злокачественная гемангиоперицитома | |

| Нейрогенная саркома | |

| Другое | |

| Поражение костно-хрящевой ткани | Остеома |

| Хондрома | |

| Остеогенная саркома | |

| Хондросаркома | |

| Другое | |

| Поражение кроветворной и лимфоидной ткани | Экстранодальная β – клеточная лимфома маргинальной зоны MALT – типа |

| Болезнь Ходжкина | |

| Диффузная β – клеточная лимфома | |

| Анапластическая крупноклеточная лимфома, периферическая Т- клеточная лимфома | |

| Смешанные опухоли | Злокачественная меланома |

| Тератома | |

| Эстезионейробластома | |

| Злокачественная меланома | |

| Другое | |

| Вторичные опухоли | |

| Неклассифицируемые опухоли |

Причины возникновения

Онкологические процессы развиваются на фоне хронической гиперпластичности. Исходя из практики, рак носа и его пазух становится следствием осложнений:

- кисты радикулярного или фолликулярного типа;

- гнойного железисто-фиброзного полипозного риносинусита;

- гнойного полипозного риносинусита, осложнения которого вызваны дисплазийным и метаплазийным разрастанием эпителия;

- гиперпластического гайморита с дисплазией;

- хронического фронтита;

- пигментного невуса;

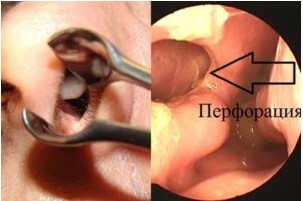

- перфорации перегородки носа;

- лейкоплакии.

На развитие злокачественной опухоли влияют такие диагнозы, как плоскоклеточная папиллома, гемангиома, фиброматоз, остеобластокластома, плеоморфная аденома малой слюнной железы.

Рак носа диагностируется в любом возрасте, но большее распространение болезни зафиксировано в пожилом возрасте после 60 лет. Злокачественная опухоль среди всех онкологических патологий занимает 35 место. В группу риска входят:

- пациенты, которые удаляли полипы в носу или прижигали их;

- люди, работающие на вредном производстве. Вдыхание канцерогенов и химикатов сказывается на состоянии слизистой оболочки;

- неблагоприятная экология и другие факторы внешней среды.

Симптомы

На первых стадиях развития рак носа развивается бессимптомно. Врачи неправильно диагностируют опухоль, принимая ее за хроническое воспаление.

Первые признаки опухоли носа и придаточных пазух:

- выделения. Сначала больной замечает заложенность одного носового прохода, нарушается дыхание с одной стороны, что объясняется прорастанием опухоли в полость. Через время опухает лицо, смещаются глазные яблоки, и усиливается выработка слизи. При поражении гайморовых пазух секрет слизисто-гнойный с примесью крови;

- болевой синдром. Поначалу возникает головная боль. При опухоли решетчатого лабиринта голова болит уже в начале развития болезни. Боль в носу появляется уже на поздней стадии рака. Она распространяется на виски, глаза и уши, поэтому больной порой не может определить точную локализацию очага. При раке гайморовых пазух усиливается зубная боль.

Неврологические признаки рака носа и его пазух, например, онемение щек и верхней губы, нарастают уже на поздних стадиях, когда опухоль разрастается и выходит в крылонебную ямку.

Специфические признаки

На поздних стадиях развития онкологии появляются характерные клинические особенности, по которым распознают локализацию опухоли.

Так, рак гайморовых пазух вызывает смещение глазных яблок вперед, припухлость щек, снижение остроты зрения. При поражении заднебоковой и задней стенки опухает височная ямка, развивается экзофтальм. Полная непроходимость носовых ходов указывает на рак медиальной стенки. Опухоль решетчатого лабиринта распознаются по слезотечению, деформации внутреннего уголка глаза, изменению формы нижнего века.

Уже на поздних стадиях развитиях появляется носовое кровотечение, выпячивание глазных яблок усугубляется, деформируется твердое небо, увеличиваются заглоточные, шейные и околоушные лимфатические узлы.

Клинические особенности некоторых видов опухоли носа

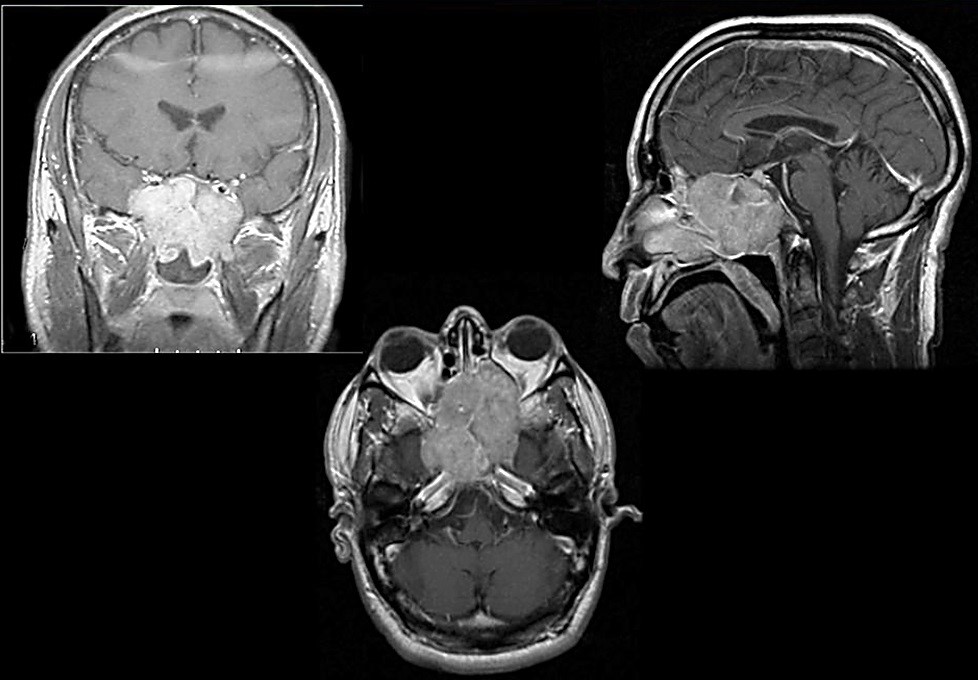

Эстезионейробластома формируется из клеток нейроэпителия. Опухоль располагается в верхней части носового хода, постепенно охватывая пазухи, мозг, основание черепа и орбиту. На снимках выглядит в качестве мягкотканого полипа, который дает метастазы в средостение, шейные лимфатические узлы, кости, легкие, плевру . Этот вид рака носа встречается у пожилых людей, мужчин среднего возраста и детей. Заболевание прогрессирует тремя путями – обостряется ринологическая симптоматика при поражении решетчатого лабиринта, гайморовых пазух, глазницы, обостряется носоглоточная симптоматика при распространении опухоли в носоглотку, хоану или решетчатый лабиринт или обостряется неврологическая симптоматика при прорастании раковых клеток в основание черепа.

Диагностика

На первичном осмотре врач проводит внешний осмотр, пальпирует ткани. Специалист отмечает асимметрию лицевых черт из-за опухоли мягких тканей. При риноскопии выявляется сужение просвета полости носа и/или носоглотки, а орофарингоскопия устанавливает спазм жевательных мышц, из-за которого рот открывается не полностью. Если при пальпации лимфатических узлов на шее с обеих сторон чувствуются уплотнения, то это указывает на метастазы.

После консультации доктор выдает направление на анализы. Проводится цитологическое исследование лимфатических узлов и гайморовых пазух. Назначается гистологическое исследование – биопсия лимфатических узлов и тканей носовой полости.

Следующий этап – инструментальное обследование:

- КТ/МРТ пазух носа, верхней челюсти, основания челюсти и глаз. Томография указывает точную локализацию очага опухоли, его распространения на окружающие ткани. Если на снимках есть области затемнения, назначается более детальное обследование;

- фиброларингоскопия для углубленного осмотра носоглотки;

- УЗИ органов брюшной полости и шеи для поиска метастазов;

- рентгенография грудной клетки для поиска отдаленных метастазов;

- фибробронхоскопия для поиска метастазов в средостении;

- ФГДС для поиска метастазов в желудочно-кишечном тракте;

- ангиография для поиска метастазов в магистральных сосудах;

- КТ/МРТ, ПЭТ органов грудной клетки и брюшной полости для поиска метастазов;

- пункция гайморовых пазух, носовой полости для определения клеточного состава опухоли и ее структуры.

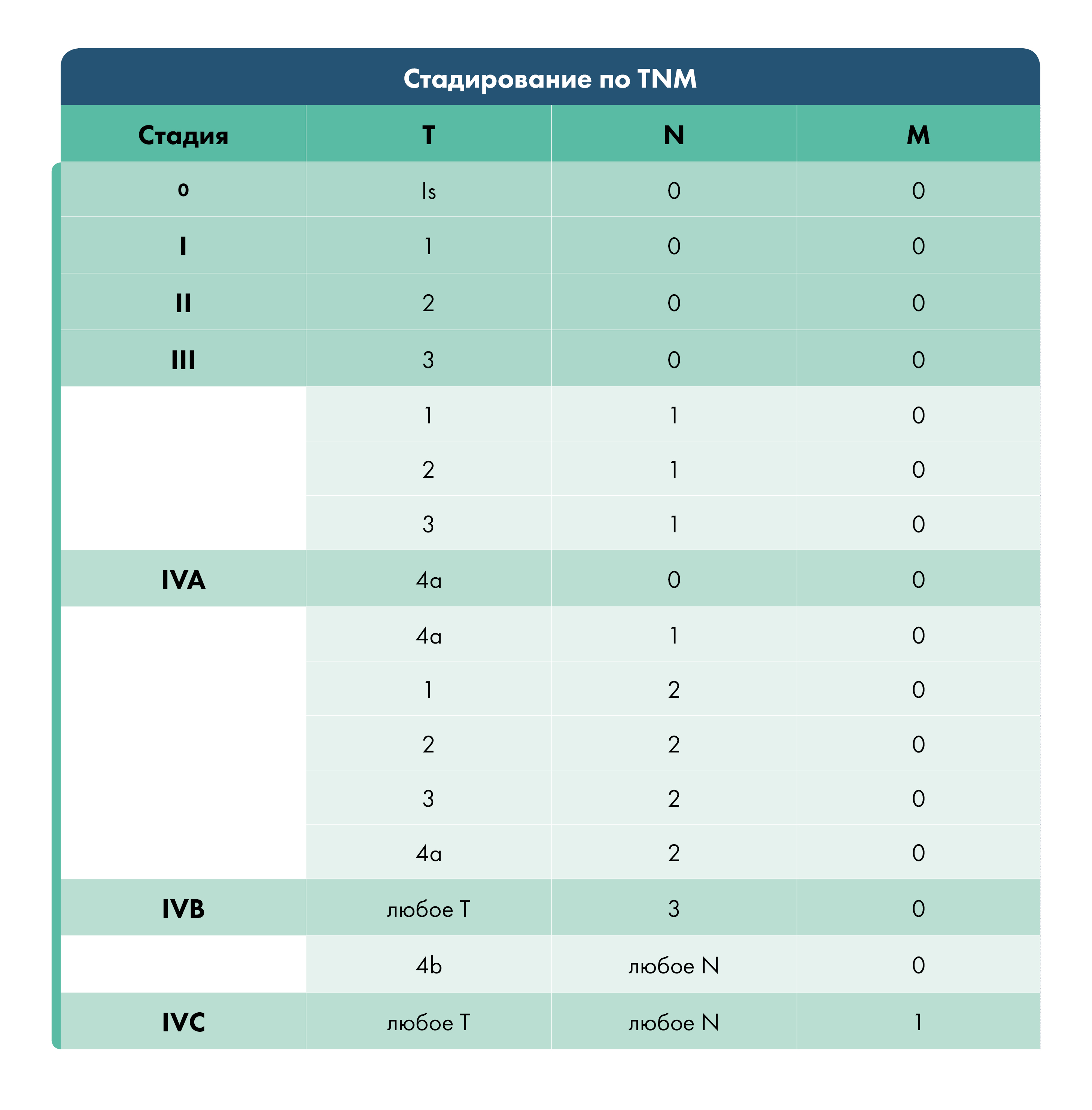

После уточнения диагноза врач устанавливает стадию развития болезни:

Лечение

Тактика лечения определяется врачом, исходя из клинических особенностей и стадии развития болезни.

Оперативное вмешательство

Большинство опухолей лечатся хирургическим путем. Осуществляется открытая или эндоназальная операция. Так, например, злокачественная опухоль слизистой оболочки и пазух носа оперируется через наружный доступ. Врач обнажает анатомические структуры полости, верхней челюсти, решетчатой пазухи и глазницы. Операции предшествует лучевое облучение, суммарная очаговая доза которого не превышает 50 гр.

Операции в зависимости от степени тяжести:

| 1 стадия | Опухоль удаляется вручную через доступ в полости носа. Если очаг небольшой, то возможно удаление методом криодеструкции |

| 2 стадия | Проводится открытая операция. Наружная стенка и носовые раковины иссекаются, резецируются клетки решетчатой пазухи и отделы верхней челюсти при наличии раковых клеток в верхнечелюстной пазухе |

| 3 и 4 стадия | Верхняя челюсть резецируется. Если поражена глазница, то она полностью иссекается. Остаются только костные стенки |

При метастазировании удаляют первичный очаг, а также иссекается шейная клетчатка. Операция Крайля проводится редко при массовом поражении шейных лимфатических узлов.

Химиотерапия

Больные низкодифференцированными видами рака подвергаются лучевому облучению, а также химиотерапии. Кроме того, препараты назначаются по следующим показаниям:

- верифицированные опухоли по результатам гистологии и цитологии;

- отдаленные метастазы;

- метастазы в регионарных лимфатических узлах;

- рецидив;

- ненарушенная функциональность сердечно-сосудистой системы, почек, печени и органов дыхания;

- показатели крови удовлетворительны – количество тромбоцитов более 100000, гранулоцитов – более 200, а гемоглобин и гематокрит в порядке нормы;

- личный отказ пациента от операции;

- коррекция неоперабельной опухоли в операбельную.

Назначаются платины, метотрексат, блеомицин, фторурацил, доксорубицин.

Таргетная терапия назначается при лечении плоскоклеточного рака головы и шеи с метастазами после курса химиотерапии, местно-распространенного плоскоклеточного рака головы и шеи вкупе с облучением. Также таргетные препараты используются при неэффективности химиотерапии при лечении рецидивирующего плоскоклеточного рака.

Профилактика

Для предотвращения злокачественных опухолей носа и его пазух важно своевременно лечить воспаление носовых структур, не допускать развитие гиперпластических процессов и сразу удалять полипы.

В дальнейшем после пройденного курса лечения больные наблюдаются у онколога. Первые два года следует проходить осмотр ежемесячно, следующие пять лет – раз в полгода. При повышенном риске рецидива плановые обследования назначаются индивидуально.

Список литературы по теме:

- Ганцев Ш.Х. онкология – М, 2012 г – С.204-205.

- Головин Д. И. Ошибки и трудности диагностики опухолей, Д.: Медицина. Ленингр. отд-ние, 2015г. 305 с.

- Головин Д. Им Двораковскаг И. В. Опухоли носа и придаточных пазух. Л.: Медицина. Ленингр. отд-ние. 2014. 94 с.

- Избранные лекции по клинической онкологии/Под ред. В.И. Чиссова, С.Л. Дарьяловой. – М., 2010г.

- Матякин Е.Г., Алферов В.С. Химиотерапия опухолей головы и шеи // Мат. 2й Рос. онкол. конф. «Современные тенденции развития лекарственной терапии опухолей» 8–10 декабря 2016 г. – М., 256с.

- Подвязников С.О., А.И. Пачес, Т.Д. Таболиновская Диагностика и лечение злокачественных опухолей полости носа и придаточных пазух // СИБИРСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. . — 2011.

- Опухолиголовы и шеи: рук/ А.И. Пачес.- 5-е изд., доп. И перераб.-М.: Практическая медицина , 2013. -478 с.

- Хасанов А.И. Сравнительная оценка эффективности лечения местнораспространенных злокачественных опухолей верхней челюсти полости носа и околоносовых пазух Вестн РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН. 2006. Т. 17. № 1 С. 45—49

- Шайн А.А. Онкология. М – 2014г. 365 с.

- Энциклопедия клинической онкологии/Под ред. М.И. Давыдова. – М.,2014г. –С.140-179.

Источник