Отек мозга во время родов

Симптомы отека головного мозга у беременной

- Распирающая головная боль, выраженная приблизительно одинаково во всех областях головы (затылочная, теменная, височная, лобная).

- Тошнота, рвота, не приносящая облегчения.

- Снижение остроты зрения.

- Слабость, сонливость.

- Нарушение сознания вплоть до его полного отсутствия – при этом человек не сразу отвечает на вопросы (или не отвечает вовсе), сонлив, может не открывать глаза даже при болевом раздражении (надавливание на надглазничные дуги).

- Судорожные припадки – непроизвольные сокращения мышц рук и ног, иногда с потерей сознания и прикусыванием языка.

- Нарушение дыхания при сдавлении жизненно важных систем.

Причины отека головного мозга у беременной

Отек головного мозга является универсальной реакцией на большинство повреждающих воздействий. Поэтому его причиной может быть множество факторов:

- нарушение мозгового кровообращения (инсульт);

- черепно-мозговая травма (ушиб головного мозга);

- опухоли головного мозга;

- отравления (например: угарным газом, алкоголем, лекарственными препаратами);

- тяжелые инфекционные заболевания (клещевой энцефалит (заболевание, передающееся через укусы клещей рода Ixodes и проявляющееся слабостью в конечностях и выраженной интоксикацией), грипп (вирусное заболевание, поражающее дыхательную систему и проявляющееся выраженной интоксикацией));

- хирургические вмешательства на головном мозге.

LookMedBook напоминает: что данный материал размещен исключительно в ознакомительных целях и не заменяет консультацию врача!

Диагностика отека головного мозга у беременной

- Анализ жалоб и анамнеза заболевания.

- Как давно появились подобные жалобы (головная боль, слабость, сонливость).

- Предшествовало ли какое-то событие появлению указанных жалоб:

- травма головы;

- появление признаков неврологической патологии (слабость в руках и ногах, асимметрия лица, нечленораздельность речи);

- нейрохирургическая операция, отравление (угарным газом, алкоголем).

- Неврологический осмотр: оценка уровня сознания (насколько активно пациент вступает в речевой контакт, открывает ли глаза по команде или на болевой раздражение), а также поиск признаков неврологических нарушений (слабость в конечностях, асимметрия лица, косоглазие), имеющих первичное значение в сравнении с признаками отека головного мозга.

- Осмотр глазного дна: при отеке головного мозга наблюдается отек диска зрительного нерва с нечеткостью его границ.

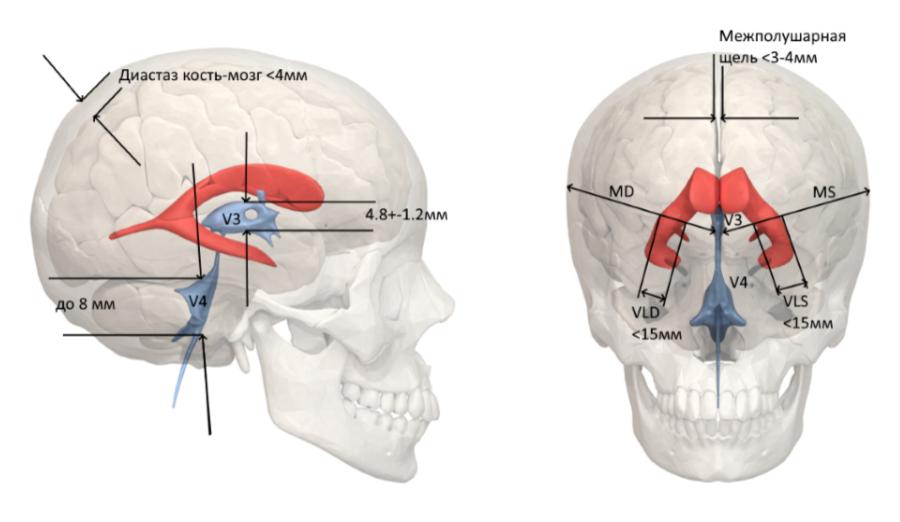

- Измерение внутричерепного давления: для этого в полость желудочков головного мозга или в его ткань устанавливается специальный датчик, измеряющий давление.

- Люмбальная пункция: с помощью специальной иглы делается пункция (прокол) субарахноидального пространства спинного мозга на поясничном уровне (через кожу спины). В случае отека головного мозга, а значит повышения внутричерепного давления, ликвор (цереброспинальная жидкость, обеспечивающая питание и обмен веществ в головном мозге) вытекает под давлением, иногда струей.

- КТ (компьютерная томография) и МРТ (магнитно-резонансная томография) головы: позволяет послойно изучить строение головного мозга и определить признаки отека головного мозга (уменьшение пространства между мозгом и костями черепа, сдавление и деформация желудочковой системы).

Рентгенологическое исследование у беременных проводят только в случаях, когда его проведение нельзя отложить (например, есть какие-то серьезные неврологические нарушения (шаткость походки, нарушение координации движений)). В противном случае его проводят после родов.

- Необходима консультация акушера-гинеколога.

- Возможна также консультация нейрохирурга.

Лечение отека головного мозга у беременной

Перед назначением лечения необходима консультация акушера-гинеколога.

Нехирургические методы.

- Дегидратация – введение больших доз препаратов, выводящих жидкость из организма (диуретики): гормональные препараты – улучшают функцию гематоэнцефалического барьера (специальная система, ограничивающая поступление некоторых веществ в ткань головного мозга), уменьшают проницаемость сосудов головного мозга.

- Противосудорожные препараты при возникновении судорог.

Хирургические методы: декомпрессивная краниотомия (открытие полости черепа с формированием дефекта костей черепа – при этом резко снижается давление внутри полости черепа).

Также проводится лечение заболевания, вызвавшего отек головного мозга:

- нарушение мозгового кровообращения – коррекция артериального (кровяного) давления, препараты, улучшающие питание головного мозга (нейротрофики), улучшающие текучесть крови (антиагреганты);

- черепно-мозговая травма – удаление скопления крови, разрушенной ткани мозга;

- опухоли головного мозга – удаление опухоли;

- отравления – дезинтоксикация (удаление токсина из крови);

- тяжелые инфекционные заболевания – антибактериальная и противовирусная терапия.

Осложнения и последствия отека головного мозга у беременной

- Дислокационный синдром – при этом часть мозга ущемляется внутри полости черепа относительно неподвижных образований (серп мозга, намет мозжечка), что приводит к выраженным неврологическим нарушениям (полное отсутствие сознания, нарушение ритма дыхания, падение артериального (кровяного) давления).

- Риск летального исхода.

Профилактика отека головного мозга у беременной

Профилактика развития отека головного мозга обычно несостоятельна, так как он развивается вторично, на фоне других тяжелых заболеваний.

Имеет смысл проводить следующие мероприятия:

- учет вводимой жидкости у пациентов, находящихся на лечении;

- профилактическое применение гормональных препаратов (улучшение функций гематоэнцефалического барьера (специальная система, ограничивающая поступление некоторых веществ в ткань головного мозга), уменьшение проницаемости сосудов головного мозга).

- регулярное посещение акушера-гинеколога (1 раз в месяц в 1-м триместре, 1 раз в 2-3 недели во 2-м триместре и 1 раз в 7-10 дней в 3-м триместре);

- своевременная постановка на учет беременной в женской консультации (до 12 недели беременности).

Источник

Родовая (перинатальная) травма – повреждения, полученные ребенком во время

родов. За время родового периода младенец может получить внутричерепные

повреждения, повреждения спинного мозга, периферической нервной системы,

костно-мышечной системы, а также тканей и внутренних органов.

В медицинской карте ребенка родовая травма может быть зафиксирована под

именами самых различных диагнозов – например, таких, как: «асфиксия», «гипоксия

плода», собирательный диагноз «перинатальная энцефалопатия», «кривошея»,

«нарушение развития», «повышенная нервно-рефлекторная возбудимость»,

«гипертензионно-гидроцефальный синдром», «мышечная дистония», «вегетативная

дисфункция», ДЦП.

Почему во время родов случается травма?

Ребенок прокладывает себе путь в эту жизнь головой. Буквально протискиваясь сквозь узкий и тесный туннель родовых путей, малыш головой раздвигает дорогу всему остальному телу.

Чтобы облегчить ему эту задачу и помочь голове малыша справить с колоссальным, оказываемым на нее, давлением, природа задумала человеческий череп, состоящим из множества костей, они плотно «подогнаны» друг к другу, но на момент появления ребенка на свет практически друг с другом не скреплены. Как 3D-пазл. Такое строение черепа позволяет ему деформироваться и подстраиваться под все трудности и сдавливания «родового маршрута». Не ломаться, а, наоборот, восстанавливаться после появления на свет.

К тому же все тело ребенка в момент родов сложено таким образом и должно иметь такие пропорции, чтобы пройти родовой путь с наименьшим стрессом и потерями.

Так должно быть в идеале.

Однако на деле все происходит далеко не всегда гладко. Если роды проходят по незапланированному природой сценарию, малыш во время рождения рискует получить травму. Что, к сожалению, часто и происходит (статистика показывает вероятность получения повреждений различной степени тяжести в более, чем 80% родов; тяжелые травмы, конечно, составляют меньшую их часть).

Как можно догадаться, череп и шейный отдел позвоночника – наиболее уязвимые части организма ребенка в процессе родов, так как именно на них приходится самая основная нагрузка. И каким бы твердым не казался череп, каким бы надежным его не задумала природа, но в режиме экстремальных перегрузок его конструкция достаточно уязвима, ведь череп новорожденного состоит из множества маленьких костей, практически автономных друг относительно друга. Во время родов кости черепа очень подвижны, и в результате каких-то вынужденных или случайных нарушений «родового сценария» алгоритм движения костей черепа может измениться, что может привести к их смещениям, черепно-мозговой травме, и, как следствие, нарушению мозгового кровотока (в том числе, ишемия или недостаток кислорода – гипоксия), кровоизлиянию в мозг.

Повреждения нервной системы во время родов наиболее опасны. Они связаны не только с областью мозга (головного и спинного), но могут также касаться нервных сплетений или отдельных нервов.

Довольно серьезной травмой является повреждение мышц. Так, повреждение

грудино-ключично-сосцевидной мышцы становится причиной кривошеи – состояния,

при котором голова ребенка имеет явно выраженный наклон на сторону и развернута

при этом в противоположную.

Во время родов случаются также повреждения костной системы. К наиболее частым

из них относится перелом ключицы во время родов, который в случае, если он не

был сразу же обнаружен или должным образом пролечен, может повлечь за собой

неприятные последствия для мышц и связок.

В следствие родовых травм также могут быть повреждены мягкие ткани и внутренние органы (причем повреждения внутренних органов могут быть следствием нарушений нервной системы).

Причины травматизма во время родов могут быть спонтанными или акушерскими. К

последним относятся:

- травмирующие акушерские приемы (например, акушерский поворот, давление

на дно матки),

- неправильное наложение акушерских щипцов,

- вакуум-экстракция плода,

- а также искусственная стимуляция родовой деятельности.

Спонтанные травмы чаще всего связаны с патологическими состояниями во время

родов, среди которых наиболее распространены:

- тазовое предлежание,

- несоразмерность размера головки ребенка и родовых путей мамы,

- неправильное вставление головки малыша,

- а также аномальный период родов (роды могут проходить или слишком

стремительно, или, наоборот, квалифицироваться как затяжные).

Почему перечисленные выше случаи травмоопасны?

Например, при искусственно вызванных схватках, стимулированных родах голова

(череп) ребенка не успевает естественным образом подготовиться к резкому

стремительному сдавливанию, которому он подвергается за время прохождения

родовых путей. Стимуляция родовой деятельности с помощью окситоцина в разы

увеличивает давление на голову малыша в период схваток. Такие неестественные

нагрузки вызывают резкое повышение внутричерепного давления, приводят к

дисбалансу венозного и артериального кровотока, а в результате возникает высокая

вероятность наступления ишемии, кровоизлияния, отека головного мозга. Сильное

смещение костей черепа приводит к смещениям твердой мозговой оболочки, что

становится причиной нарушения мозговой деятельности.

Эпидуральная анестезия действует расслабляюще на мышцы таза, которые в этот

момент должны, наоборот, быть в тонусе, чтобы обеспечить головке малыша

необходимую опору. Это в свою очередь приводит к усложнению родового пути. И в

результате очень часто головка разворачивается затылком – крайне опасное

положение для малыша во время родов.

Кесарево сечение, как ни странно на первый, непросвещенный, взгляд, – также

является весьма травматичным способом появления крохи на свет. Ведь организм

малыша в таком случае лишен возможности плавного перехода из привычной водной

среды в воздушное пространство, ему сложно привыкнуть к резкому перепаду

давлений, подстроиться под земное притяжение.

Причина спонтанной травмы – тазовое предлежание – выводит в зону риска

поясничный отдел позвоночника. А наиболее уязвимая и травмоопасная зона

позвоночника – первый и второй позвонки шейного отдела.

Последствия родовой травмы.

Лишь немногие травмы дают о себе знать сразу же после рождения или проявляются какими-либо симптомами по прошествии небольшого времени.

На ранних сроках у малыша могут быть диагностированы, например, кривошея,

асимметрия головы, косолапость, мышечный гипертонус. Детский

церебральный паралич (ДЦП) – последствие наиболее серьезных родовых травм.

Большая часть повреждений не очевидна сразу же после рождения ребенка и

проявляется лишь со временем. Причем иногда родовая травма требует достаточно

большого временного интервала для того, чтобы себя обнаружить. К «бомбам

замедленного действия» относятся психоневрологические нарушения (нарушения

центральной (ЦНС) и периферической нервной системы) – задержки развития (ЗРР,

ЗПРР), различные состояния аутистического спектра, судорожные синдромы.

С тем, что психика ребенка развивается поэтапно уже после его рождения, и до

проявления многих нарушений – когда они становятся очевидными – малышу

требуется дорасти.

В этом отложенном во времени режиме и заключается опасность таких травм. Они

могут проявиться серьезными последствиями. Такими, например, как: умственная

отсталость, аутизм, расстройства аутистического спектра (РАС), эпилепсия и

эписиндром, гиперкинезы. Или обернуться менее тяжелыми, но при этом ни чуть ни

менее значительными диагнозами – такими как: задержки речевого развития или

задержки психоречевого развития, различные нарушения речи (алалия, дизартрия,

логоневроз), проблемы, связанные с обучением (дислексия, дисграфия), и

поведением (синдром дефицита внимания и гиперактивность (СДВГ).

Родовая травма очень часто представляет из себя крайне незначительное нарушение,

неочевидное без применения специальной аппаратуры. Речь идет о всего на всего

небольших смещениях (на доли мм), микроскопических трещинах. Казалось бы!.. А

между тем смещенная, неправильно расположенная кость черепа теряет

подвижность, и происходит нарушение полноценного мозгового кровообращения. И

таких повреждений, по разным оценкам, получает до 80 с лишним % детей.

Когда родовая травма начинает давать о себе знать (то есть проявляться целым рядом

симптомов), ребенок попадает под юрисдикцию целого ряда врачей (в первую

очередь, неврологов).

Сначала, до года, доктора лечат кроху от:

- чрезмерных срыгиваний,

- кишечных колик,

- дефицита веса,

- беспокойного поведения,

- постоянного плача и нарушений сна,

- гипервозбудимости,

- задержки моторного развития.

В период младшего дошкольного возраста анамнез ребенка начинает пополняться

такими диагнозами и жалобами, как:

- нервная возбудимость,

- задержки речи и нарушения речи различных этиологий,

- задержки развития,

- энурез,

- тики,

- косоглазие.

В старшем дошкольном и школьном возрасте список заболеваний продолжает расти,

и в медкарте ребенка появляются записи о:

- нарушении поведения, гиперактивности,

- нарушениях внимания, мышления, памяти,

- трудностях в обучении,

- сколиозе,

- частых головных болях,

- слабом иммунитете,

- повышенной утомляемости.

Список огромный. Но все это лишь последствия родовых травм – причины, лежащей в

основе всех этих и многих других проблем и диагнозов.

Диагностика и лечение родовых травм.

Если в помещении выбило пробки и перегорела лампочка, можно или безрезультатно пытаться вкрутить новую лампочку, или включить альтернативный фонарик, или починить электропроводку – то есть, в последнем случае, устранить причину внезапного наступления темноты.

Очевидно, что лечить прежде всего нужно причину заболевания, а не ее последствия. В этом состоит суть остеопатического подхода.

Наибольшая доля последствий перинатальных травм приходится на нарушения нервной системы. И внимание врача в этих случаях в первую очередь обращено к черепу, кости которого были травмированы или смещены во время рождения. Врач- остеопат с невероятной точностью определят смещения костей черепа и внутрикостные напряжения, что можно подтвердить с помощью аппаратной диагностики.

Восстановление нормальных анатомических связей между костями черепа, твердой

мозговой оболочки – основная задача остеопатии. При остеопатическом лечении

удается снизить, а зачастую и полностью отказаться от медикаментозной терапии.

Остеопаты выделяют три возрастных пика, когда травма, полученная в родах, как бы

«врастает» в организм, ее последствия закрепляются. Это период времени на первом

году жизни, когда ребенок встает на ножки, это также возраст от семи до восьми лет,

когда происходит окостенение основания черепа, и возраст полового созревания. С

каждым таким этапом с первопричиной нарушения разобраться становится все

сложнее. В идеале новорожденного ребенка рекомендуется показать врачу-остеопату

как можно раньше после родов – то, что можно исправить за 10 минут в первые сутки

жизни, затем исправляется гораздо дольше.

Как профилактика родового травматизма может рассматриваться остеопатическое сопровождение беременности, когда врач-остеопат на различных этапах беременности проводит коррекцию и готовит организм будущей мамы к родам.

Источник

Гипоксически-ишемическое поражение центральной нервной системы перинатального генеза – это очень частый диагноз, с которым обращаются родители со своими детьми. 75-85% заболеваний нервной системы у детей своими истоками уходят в ранние сроки внутриутробного развития или проблемы в родах. Внутриматочная гипоксия и гипоксия в родах обуславливают нарушения маточно-плацентарного кровообращения, что может сопровождаться недостатком кислорода у плода. Гипоксические нарушения у детей часто связаны с функциональным дисбалансом, ограничением кровотока и движения ликвора. Остеопатия нормализует движения в теле и способствует питанию мозга, исправлению негативных послествий перенесенной гипоксии.

Гипоксия и асфиксия, происходящие в родах и в период новорожденности, не проходят бесследно и могут оказать негативное воздействие на развивающийся мозг. Исходом может стать значительная потеря нейронов, дистрофические изменения нервных клеток в коре головного мозга и в подкорковых структурах и желудочках головного мозга.

В клинической картине могут быть такие симптомы:

- снижение или отсутствие сосательного рефлекса

- поражение нервной системы

- срыгивания

- детский церебральный паралич

- пирамидная недостаточность

- гидроцефалия

При дефиците кислорода нарушается ауторегуляция мозгового кровообращения, изменяется проницаемость нейронов, нарушается обмен веществ в нервных клетках, скапливаются вредные аминокислоты и свободные радикалы. В результате токсических действий этих веществ наступает гибель нейронов, возникает запрограммированная смерть нервных клеток. С учетом прогрессирования деформации нейронов, клинические симптомы могут проявиться позже, через несколько лет. Это говорит о том, что дети после перенесенной гипоксии должны наблюдаться неврологом и остеопатом.

Диагностика гипоксии

Дети с диагнозом перинатальное постгипоксическое поражение ЦНС наблюдаются неврологом в течение 2 лет. По истечении этого срока диагноз снимается, либо меняется на более сложный (ДЦП, гидроцефалия и тд).

Методы диагностики постгипоксического состояния:

- УЗИ головного мозга показывает анатомию нервной системы

- электроэнцефалограмма (ЭЭГ) характеризует функцию нейронов

- допплерография сосудов головного мозга характеризует функции сосудов мозга, с какой скоростью и симметричностью они работают и насколько качественно доставляют кислород мозгу.

- МРТ крайне редко делается детям в первые 2 года, так как требуется наркоз для проведения этого исследования.

На УЗИ головного мозга определяются следующие постгипоксические изменения:

- Кисты (появляются уже после 10-14 дня после гипоксии).

- Деформация извилин и борозд головного мозга.

- Перивентрикулярная лейкомаляция – некроз клеток мозга вокруг желудочков мозга, является в плане прогноза крайне неприятным симптомом, часто заканчивается гидроцефалией и ДЦП.

- Увеличение размеров желудочков мозга, межполушарной щели и других ликворосодержащих пространств.

Периодичность проведения исследований у детей, перенесших гипоксию, 1 раз в 3 месяца до года и 1 раз в 6 мес. на втором году жизни.

Оценка по шкале Апгар не единственный критерий перенесенной гипоксии. Например, у плода, в ответ на недостаток кислорода, открывается сфинктер прямой кишки и меконий выходит в околоплодные воды, из-за чего они становятся зелеными. О кислородном голодании может свидетельствовать также состояние плаценты (преждевременное старение, аномалия развития сосудов, и т.д.). Иногда такие дети рождаются с высокой оценкой по шкале Апгар, но гипоксия все-таки имела место.

Мозг детей в первые 2 года жизни очень пластичный и с удовольствием принимает все методы лечения, быстро откликается и выдаёт прекрасные результаты. В последнее время остеопатическое лечение занимает заслуженное место в программе лечения детей, перенесших гипоксию.

Последствия гипоксии

Ранее мы рассматривали причины и диагностику постгипоксических состояний и договорились о том, что дети, родившиеся с оценкой 7 баллов по Апгар и ниже, рассматриваются как перенесшие гипоксию. К этой группе также относятся дети, имевшие обвитие пуповиной, недоношенные дети и т.д.

Крайне важно регулярно проводить осмотры таких детей в динамике в определенные возрастные периоды: 1 мес., 3 мес., 6 мес., 9 мес., 1 год. Целью осмотра и наблюдения является профилактика и уменьшение хронических заболеваний и снижение степени отдаленных последствий. Около 83% детей, перенесших гипоксию, имеют поражения ЦНС в различных проявлениях и сочетаниях.

В течении заболевания выделяют 3 периода:

- острый период до 1 мес.

- восстановительный период с 2 мес. до 2 лет

- исход заболевания – после 2 лет.

Самые частые симптомы поражения ЦНС в остром и восстановительном периоде. Иногда эти симптомы проявляются в сочетании друг с другом:

- Синдром повышенной нервно-рефлекторной возбудимости.

- Ребенок очень беспокойный, негативный к осмотру, отмечаются нарушения сна, нарушения мышечного тонуса и т.д.

- Гипертензионно-гидроцефальный синдром.

- Из-за увеличения количества жидкости в пространствах головного мозга повышается внутричерепное давление. Характеризуется быстрым темпом прироста окружности головы, большим родничком, беспокойным поведением, частыми срыгиваниями.

- Вегето-висцеральный синдром.

- Нарушение функций ЖКТ, частые срыгивания, частый стул или запоры, вздутие живота. Нарушение регуляции тонуса сосудов, которое проявляется как неравномерность окраски кожи (мраморность). Нарушение ритма дыхания и сердечных сокращений.

- Синдром угнетения ЦНС.

- Снижение двигательной активности, снижение тонуса мышц, ослабление рефлексов сосания и глотания.

- Пирамидный синдром.

Выражается гипертнусом икроножных мышц, тугоподвижностью в голеностопных суставах, хождением на цыпочках, задержкой темпов речевого развития, а также двигательного.

При наличии данных симптомов не стоит дожидаться планового осмотра, лучше сразу обратиться к неврологу и остеопату для ранней диагностики и лечения.

Лечение гипоксии

Постгипоксическое поражение ЦНС требует этапного лечения после проведения реанимационных мероприятий (если они были необходимы) начинается восстановительный период, применяется:

- ЛФК

- массаж

- физиотерапевтическое лечение

- медикаментозная терапия (ноотропные препараты, сосудистые препараты, витамины)

- гидрокинезотерапия (плавание)

- все активнее применяются такие методы, как бобат-терапия, войта-терапия, которые особенно полезны для детей с нарушением мышечного тонуса

- остеопатия.

Остеопатическое лечение гипоксии в родах

Остеопатическое лечение по праву занимает одно из ведущих мест в реабилитации детей, перенесших гипоксию. Балансировка костей черепа позволяет снять напряжение с твердой мозговой оболочки и с полушарий головного мозга, тем самым обеспечивая максимально полноценное функционирование ЦНС.

Остеопатические методики позволяют осуществить дренаж венозных синусов, в результате чего налаживается резорбция ликвора и нормализуется внутричерепное давление. Освобождение шейного отдела позвоночника, устранение кривошеи способствует адекватному кровоснабжению головного мозга.

Раннее проведение остеопатического лечения на первом году жизни позволяет детям не только не отставать в развитии от своих сверстников, но иногда даже развиваться с опережением. Очень важно проводить это лечение с первых месяцев жизни, так как это поможет избавиться от отдаленных клинических патологических симптомов. Сеансы остеопатии детям проводятся начиная с первого месяца жизни. Остеопатическое лечение, создавая оптимальное функционирование ЦНС останавливает процесс постгипоксических изменений в нейронах, тем самым как-бы перепрограммирует мозг на полноценное развитие.

Не нужно бояться гипоксии, нужно предпринять весь комплекс мер для реабилитации после неё. Тем более, что современная медицина даёт нам множество инструментов для этого.

Преимущества лечения последствий гипоксии родов в нашем медицинском центре Неонатус Санус

Наша клиника остеопатии и неврологии на Васильевском острове «Неонатус Санус » – здоровье с рождения, имеет большой практический опыт профилактики и лечении новорожденных детей, младенцев и детей грудничкового возраста.

Мы умеем и любим работать с маленькими детьми!

В нашей клинике работают опытные врачи-остеопаты, неврологи. Каждому малышу уделяется много внимания, чтобы понять ребенка, точно оценить его состояние, дать рекомендации родителям и при необходимости провести эффективное остеопатическое лечение.

В нашем центре вы можете получить лучшее обследование, лечение и рекомендации от ведущих специалистов Санкт-Петербурга.

Клинический пример лечения последствий гипоксии в нашем остеопатическом центре

Отзыв наших пациентов о лечении гипоксии

Катюша родилась от первой беременности на сроке 40 недель. Состояние после рождения было тяжелым за счёт асфиксии. Оценка по шкале Апгар 1/4 балла. Через 3 часа в связи с дыхательной недостаточностью и судорогами была переведена на реанимационное отделение. Проводилась искусственная вентиляция легких, гипотермия мозга.

Результатом тяжелой гипоксии мозга явился диагноз: Детский Церебральный Паралич, правосторонний спастический гемипарез. В возрасте 1 года 6 месяцев она впервые появилась в нашем центре. Основной жалобой была задержка двигательного развития, ходьба самостоятельная появилась только в 1год и 4 месяца. При ходьбе испытывала большие проблемы в связи с высоким гипертонусом мышц по всей правой стороне, отмечалось косоглазие и беспокойное поведение.

После проведённого лечения у девочки практически нормализовался мышечный тонус, походка максимально приблизилась к физиологической, у девочки прекрасное речевое развитие, она с удовольствием ходит в детский сад и общается со сверстниками.

Благодарим родителей за предоставленный видеоматериал.

Видеоотзыв смотрите по сслыке

Источник