Отек мозга у младенцев причины

Отек головного мозга у новорожденных детей – нередкое явление. Как правило, причинами являются инфекционные и неинфекционные заболевания, нарушения развития, родовая травма, особенности прохождения головки ребенка через родовые каналы матери. Опасность состояния в его стертых проявлениях: часто при отеке мозга у младенцев, и так неспособных рассказать о своем самочувствии, наблюдается стертая симптоматика. При этом последствия отека головного мозга могут быть значительными.

Причины и виды отека головного мозга новорожденных

В период новорожденности отек головного мозга наблюдается по причине врожденных и приобретенных заболеваний, сопровождающихся стремительным развитием, родовой травмы. Разделяют отеки мозга инфекционной и неинфекционной этиологии.

При отеках отмечается увеличение количества внутримозговой жидкости, что вызывает изменения в поведении ребенка и определенную симптоматику неврологического характера.

В зависимости от площади поражения выделяют два вида отеков головного мозга.

- Локальный отек

Локальный или региональный отек головного мозга захватывает часть головного мозга, в которой наблюдается патологический процесс или развитие новообразования. Патология или процесс, провоцирующие отечность области мозга, находятся непосредственно в ткани мозга. Наиболее частой причиной считается гематома, возникающая при патологиях родовой деятельности, нарушениях родового процесса, несоответствия размера головки ребенка тазовым костям, а также при послеродовых травмах головы. Причиной регионального отека у детей также может быть наличие кистозных включений в тканях мозга, формирование абсцесса, патологии развития и т. п.

- Генерализованный отек

Генерализованный отек распространяется на всю площадь головного мозга. Причиной могут быть значительные черепно-мозговые травмы, нейроинфекции, интоксикация, асфиксия в родах, а также затруднение оттока ликвора из тканей мозга вследствие травм спинного канала или нарушений развития.

Симптомы отека головного мозга у детей и диагностика состояния

Отек головного мозга и нарастание внутричерепного давления обуславливают ущемление, сдавливание продолговатого мозга, отвечающего за процессы терморегуляции, дыхания, функционирование сердечно-сосудистой системы. Нарушения работы продолговатого мозга приводят к недостаточности функционирования основных жизнеобеспечивающих систем организма ребенка, что провоцирует спектр симптомов и проявлений различной степени тяжести, от незначительных до летального исхода.

Новорожденный ребенок с проявлениями состояния отека головного мозга может длительно и пронзительно плакать, находиться в возбужденном состоянии, иметь нарушения сна. В зависимости от степени тяжести состояния отмечается набухание, выпячивание кожного покрова над мембраной, закрывающей роднички, частые срыгивания, рвота, гипертермия тела (повышенная температура), конвульсии. Дети постарше реагируют потерей сознания, судорожными явлениями. Симптомы локального отека мозга в начале развития или в невыраженной стадии должны дифференцироваться от проявлений других болезней, нарушений и физиологических состояний, в том числе от проявлений младенческих колик.

Диагностика проводится общими и инструментальными методами. Первичная диагностика, определяющая необходимость углубленного изучения, осуществляется врачом-педиатром или неврологом. В нее входят:

- сбор анамнеза о течении беременности матери, особенностях родоразрешения, наличия наследственных заболеваний у ближайших родственников ребенка;

- общий осмотр ребенка врачом, изучение состояния в динамике;

- неврологическое обследование на наличие с степень развитости безусловных рефлексов;

- оценка поведенческих реакций детей;

- анализ психомоторных функций.

Инструментальные методы обследования проводятся после первичной диагностики по назначению специалиста. Могут применяться такие методики, как ультразвуковое исследование, электроэнцефалография, нейросонография, компьютерная томография и так далее, в зависимости от вида нарушения состояния и возраста ребенка.

Лечение и последствия отека мозга у ребенка

Отек мозга относится к категории состояний, требующих неотложной медицинской помощи. Выявление причины патологического процесса и лечение должны начинаться незамедлительно. Важным базисом эффективной терапии отека является диагностика причины нарушения и ее устранение.

Для снятия симптомов отечности используют несколько групп препаратов. В основном прибегают к помощи осмотических диуретиков (Фуросемида, Маннитола, Лазикса) и препаратов группы глюкокортикостероидов.

При неэффективности медикаментов прибегают к хирургическим методам лечения: шунтированию, формированию дополнительных каналов для оттока жидкости, устранению патологии, кисты, образования, провоцирующих скопление ликвора в мозгу.

В зависимости от выраженности симптомов, локализации отека, времени и эффективности терапии, а также от возраста ребенка последствия состояния могут быть как невыраженными, так и приводить к инвалидизации и потере здоровья.

К незначительным последствиям относят временную возбудимость, раздражительность, астеничность. Ребенок даже после выздоровления может проявлять некоторую неврологическую симптоматику: сухожильные рефлексы, рефлекс Бабинского могут проявляться вне возрастных рамок, может наблюдаться повышенный мышечный тонус, односторонний или двухсторонний, некоторая задержка психомоторного развития, нарушения сна, головные боли, укачивание в машине, острая реакция на духоту, шум, яркий счет, резкие запахи и иные раздражители, частые срыгивания.

Дети отличаются высокой пластичностью тканей, поэтому при незначительных осложнениях отека мозга можно рассчитывать на самостоятельную коррекцию последствий.

К более тяжелым состояниям, вызываемым скоплением жидкости в тканях мозга, относят задержку развития у детей в различных областях генеза, интеллектуальные нарушения, дефицит внимания, гиперактивность.

Ребенок после отека мозга может страдать от детского церебрального паралича, эпилептических приступов. Вследствие повышенного внутричерепного давления и раскрытия родничков может наблюдаться увеличение объема головы, гидроцефалия.

Наиболее тяжелое осложнение – перивентикулярная лейкомаляция, некроз тканей головного мозга, возникающий как следствие внутриутробной или родовой гипоксии. Чаще всего страдают дети, родившиеся ранее положенного срока, из-за несформированной системы мозгового кровообращения.

Отек головного мозга – тяжелое состояние, которое требует срочной консультации и терапии. Ребенок, проявляющий даже незначительные симптомы отечности мозга, нуждается в осмотре врача и диагностике причин. Дети, которые начинают получать лечение на ранних сроках развития патологического процесса, имеют намного больше шансов на полное выздоровление без последствий для психики и физиологии.

Источник

Новорожденные с отеком мозга, это серьезная проблема для здоровья младенцев. Чтобы избежать последствий необходимо вовремя провести диагностику в детском медицинском центре и выяснить причину негативного явления. Во время образования патологии, мозговая ткань пропитывается жидкостью из сосудистого пространства.

Виды и формы заболевания

Когда новорожденные страдают отеком мозга, это требует срочного медицинского вмешательства. Болезнь бывает сферой:

- Локального очага, когда на участок ткани повлияла гематома, опухоль, киста, абсцесс.

- Распространённого заболевания – при поражении всего органа, если была асфиксия, интоксикация, утопление.

В каждом случае в головном мозге избыток жидкости не позволяет выполнять физиологические функции. При этом нет ограничений у природы в их количестве, очаги могут создаваться в независимом друг от друга положении – при диагностике диффузионного отека. Существует несколько форм болезни, проявление которых зависят от факторов, провоцирующих развитие патологии и, определяющих схему лечения. К примеру:

- При вазогенном образовании происходит нарушение гематоэнцефалического барьера из-за жидкостных накоплений возле опухоли, воспаленных участков, травмированных мест, которые приводят к компрессии в головном мозге.

- В цитотоксическом отеке закупориваются сосуды, возникает интоксикация от разрушающих веществ, гемолитических ядов, химических процессов. Жидкость снижает объемы кислорода в необходимом для мозга количестве.

- В момент осмотического развития осуществляется резкое повышение осмолярности в нервных тканях, увеличивается кровяная циркуляция, нарушается метаболизм, гемодиализ.

- При интерстициальной форме желудочки становятся источником жидкости.

Опасность патологии в том, что симптомы не сразу проявляются, развитие происходит постепенно. Только с усилением заболевания у детей нарушается сон, аппетит, они становятся вялыми.

По каким причинам происходит отек мозга у младенцев

Родителям нужно насторожиться, если у ребенка замечено состояние:

- Громко, непрерывно плачет.

- Чрезмерно возбужден.

- Рвет.

- Температура тела выше 37 град.

- Набух родничок.

- Двигается судорожно и конвульсивно.

- Расширены зрачки.

- Артериальное давление меняется скачками.

- Твердые, неподатливые затылочные мышцы.

Младенца срочно нужно отвезти на осмотр к педиатру для обследования:

- Врачом неврологом, чтобы проверить рефлексы, оценить клиническую картину.

- забора анализов, пункции мозга.

- Нейроофтальмоскопии, компьютерной томографии, ангиографии, нейросонографии.

Полноценной диагностикой, комплексом медицинских мероприятий можно выявить отек. Мозговые ткани должны быть в надлежащем морфологическом и функциональном характере.

Органы и системы в детском организме формируются еще внутри матери до появления на свет. На будущее здоровье влияет генетика и наследственная предрасположенность. Болезни мозга часто передаются от предков. Поэтому ведутся такие строгие наблюдения за беременными, проводят на разном периоде исследования их состояния, выявляют патологии в раннем периоде развития плода. Отек головного мозга во многом зависит от состояния роженицы, может развиться по причине:

- Асфиксических состояний при обвитии пуповиной.

- Сложных родов.

- Неправильного приема младенца.

- Гипернатриемии.

- Гипоксии, внутриутробного синдрома при недостаточном поступлении кислорода, отчего происходит комплекс изменений у плода в жизненно-важных органах.

- Перенесенных, беременной инфекционных болезней.

- Токсикоза.

- Нарушений кровообращения.

- Сильных анафилактических реакций.

- Заболеваний почек и печени.

- Отравления ядом нейротропов.

- Травм и ранений головы.

Головной мозг подвергается патологическим процессам под влиянием:

- Инфекционных поражений.

- Детских инсультов.

- Абсцессов.

- Окклюзионных гидроцефалий.

Болезнь может даже после излечения возвратиться из-за перенесенных соматических заболеваний:

- Общих инфекций.

- Ожогов.

- Сахарного диабета.

- Болезней в области сердца.

Врач с помощью рентгенограммы определяет:

- Оставленные следы на черепе ребенка от пальцев.

- Нарушения в костной ткани головы.

По глазному дну выясняют состояние зрительных нервов, реакцию на окружающие предметы, косоглазие, симптом Грефе, которые тоже способствует развитие отека или провоцирует образование болезни.

Последствия опасного заболевания

Когда вовремя начинают лечение отека, от него можно избавиться. Но для этого необходимо провести качественную и своевременную диагностику. Даже после излечения необходимо будет проводить постоянное обследование в течение всей жизни. У ребенка могут быть психиатрические отклонения:

- Задерживаться развитие.

- Отсутствовать речь с прочими психическими сбоями.

Болезнь доставила новорожденному непоправимую потерю части клеток в мозге. Нарушенное кровообращение привело некоторые функции к необратимому состоянию и гибели. Когда отсутствуют из-за патологии обычные физиологические способности, это закономерное явление для отеков. Ребенок в результате:

- Не вовремя начинает держать голову.

- Отстает в накоплении привычек.

- Становится слишком активным или наоборот безразличным ко всему, что его окружает.

У младенца в последствии от отека может развиться:

- ДЦП.

- Гидроцефалия.

- Эпилепсия.

- Неправильное формирование органов.

Нарушения в головном мозге, отеки в этой части тела опасны для новорожденных, внезапным проявлением и острыми клиническими симптомами, которые младенец может выразить только плачем.

Заключение

Во время лечения жидкость будет удалена в стационаре, препаратами или оперативным методом, все зависит от серьезности заболевания. В период восстановления тканей корректируют кислородный обмен в клетках, для этого младенца переводят на искусственное дыхание, чтобы:

- Устранить судороги.

- Стабилизировать жидкостный обмен и кровообращение.

Избежать тяжелых последствий можно единственным способом – своевременным обращением в поликлинику. Если не было замечено патологии в роддоме, нужно пристально следить за развитием младенца.

Источник

Отек мозга у ребенка: причины, клиника, лечениеа) Определение и клинические проявления. Отек мозга определяется как повышение объема головного мозга вследствие увеличения содержания в нем воды. Отек является важной причиной повышения ВЧД. Тем не менее, локализованный отек не обязательно вызывает внутричерепную гипертензию, однако может привести к очаговой дисфункции. Диагностика отека мозга может быть сложна. Клинические проявления включают признаки повышенного ВЧД, а дифференциация отека мозга от застойного полнокровия мозга, т. е. увеличения объема крови в головном мозге, может быть трудной. Повышение объема крови может быть вызвано эпилептической активностью, параличом сосудов вследствие асфиксии, травмой головы, повышением содержания СO2 в крови вследствие заболеваний легких или сердца, венозной обструкцией и эффектами препаратов, таких как нитраты, хлорпромазин и галотан. Отек мозга может быть выявлен при визуализации. КТ может демонстрировать диффузное или локализованное небольшое ослабление сигнала в результате высокого содержания воды. На МРТ отек часто проявляется интенсивным сигналом на Т2-взвешенных спин-эхо последовательностях (Barnes et al., 1987). Диффузионно-взвешенная МРТ и диффузионно-тензорная МРТ, позволяющие точнее изучить содержание воды и подвижность, могут дать информацию о локализации отека относительно различных клеточных компартментов и могут быть полезны при определении тактики лечения (Lu et al., 2004; Sinha et al., 2004). Отек может быть изолированной находкой, например, у пациентов с диабетическим кетоацидозом (Rosenbloom et al., 1980) или после унилатерального или фокального эпилептического статуса. Отеком часто сопровождаются другие патологические процессы, такие как опухоли и абсцессы мозга. Клинические проявления отека мозга часто трудно отделить от проявлений причинного заболевания. Основным последствием отека мозга является уменьшение микроперфузии мозга и ишемия. По этой причине наличие отека мозга, вместе с другими нарушениями или изолированно, играет важную роль в ведении пациентов и в понимании клинической картины. б) Типы и причины отека мозга. Отек мозга можно разделить на несколько типов в зависимости от локализации и патогенеза, причем каждый тип отека преимущественно ассоциирован с определенными причинами. Вазогенный отек возникает вследствие повышенной проницаемости эндотелия капилляров гематоэнцефалического барьера, что приводит к экссудации богатого белками фильтрата плазмы во внеклеточную жидкость. Это тип отека вовлекает в наибольшей степени белое вещество мозга, с локальным или диффузным распространением. Вазогенный отек вызывают воспалительные процессы, такие как менингит или абсцессы; опухоли мозга; очаговые поражения, вызывающие воспалительную реакцию с помощью различных механизмов, такие как внутричерепные кровоизлияния или инфаркты; и расстройства, при которых преимущественно поражаются сосуды, такие как свинцовая энцефалопатия или гипертензивная энцефалопатия. Отек, появляющийся через несколько часов после травмы головы, вероятно, относится к этому типу, так же как и очаговый отек после сложного парциального эпилептического статуса, хотя, в обоих случаях, причин и механизмов может быть несколько. Лечение кортикостероидами эффективно только при этом типе отека. Цитотоксический отек может сосуществовать с вазогенным отеком. При этом типе клеточные компоненты мозга, особенно астроциты, но также нейроны и эндотелиальные клетки, подвергаются быстрому отеку в результате дисфункции мембран и ионных насосов. Последний обычно возникает вследствие дефицита энергии и может привести к смерти клеток, при которой отек становится необратимым. Самой частой причиной является гипоксия вследствие остановки сердца или вследствие любой причины гипоксически-ишемической энцефалопатии, хотя возможными причинами являются различные токсины и тяжелые инфекционные процессы, а также повышение ВЧД со снижением мозгового кровотока. Другие механизмы включают гибель нейронов после эпилептического статуса и артериального инфаркта. Гипоосмолярный отек развивается из-за разницы осмотического давления между низкой осмолярностью плазмы и более высокой осмолярностью глиальных клеток. Внутри астроцитов накапливается вода. Этот тип отека возникает при гипонатриемии, либо ятрогенной, либо вследствие неадекватной секреции АДГ у пациентов с сахарным диабетом при лечении кетоацидоза, и при синдроме нарушенного равновесия у пациентов, находящихся на диализе по поводу почечной недостаточности или по другим причинам. Интерстициальный отек вызывается трансэпендимальной резорбцией СМЖ из желудочков во внеклеточное пространство у пациентов с гидроцефалией. Этот тип отека хорошо виден при КТ или МРТ, которые демонстрируют снижение аттенуации в перивентрикулярных областях, особенно вокруг передних и задних рогов. Гидростатический отек возникает, когда повышение внутрисосудистого давления передается на капиллярное ложе вследствие недостаточного повышения сосудистого сопротивления, что приводит к выходу жидкости во внеклеточное пространство. Это происходит при нарушении сложных механизмов ауторегуляции сосудов мозга. Интрамиелиновый отек встречается реже. Он наблюдается, как правило, после интоксикации, например, триэтилтином и гексахлорофеном. Отек локализуется между пластинками миелина, формируя интра-миелиновые «пузыри». Этот тип отека всегда является диффузным, вовлекает в основном белое вещество и может поражать спинной мозг.

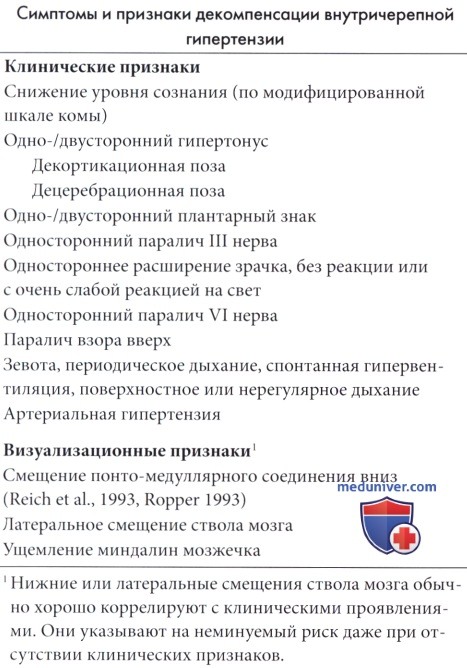

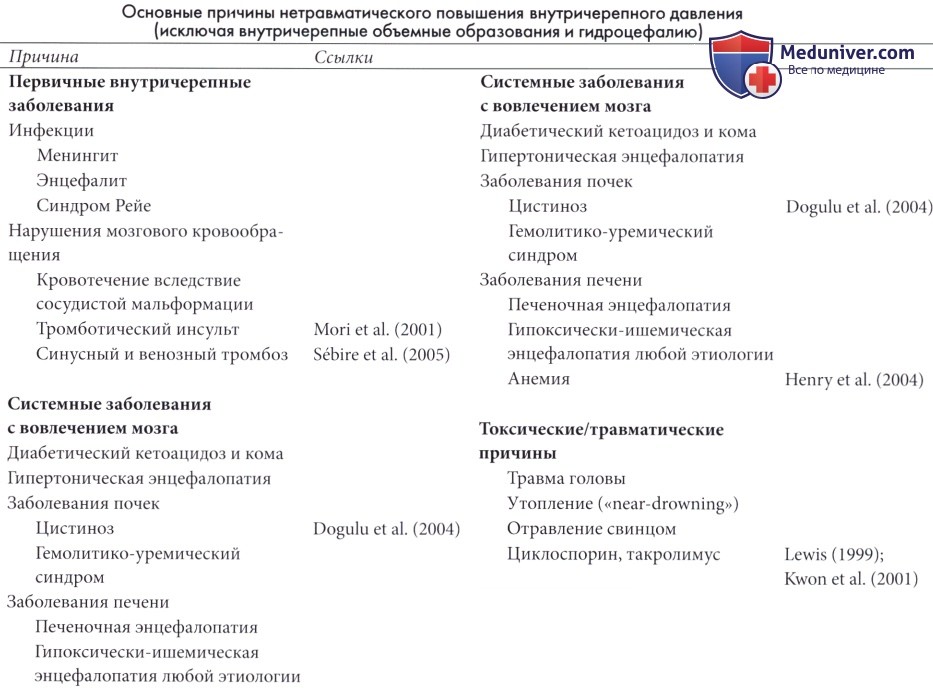

в) Лечение повышенного внутричерепного давления. Повышение ВЧД является одной из основных проблем при опухолях мозга и других объемных образованиях, а также при некоторых острых патологиях, таких как травма, инфекции ЦНС и ишемия. Повышенное ВЧД вызывает многие осложнения, включая смещение структур мозга и грыжу, поэтому требует раннего распознавания и лечения. В таблице ниже перечислены симптомы и признаки угрожающих жизни осложнений. Эти проявления обычно относятся к грыже, хотя они могут быть вызваны высоким ВЧД со сниженным мозговым кровотоком, поэтому при снижении давления часто достигается регрессия симптомов. В хронических случаях, например, при опухолях мозга, достаточным обычно является лечение причины (удаление образования). В острых ситуациях, однако, лечение причины столь же необходимо, но может быть недостаточным. Наиболее частые причины острого повышения ВЧД перечислены в таблице ниже. В таких случаях часто необходимо быстрое снижение ВЧД, что может значительно улучшить исход (см. Minns, 1991). Целью лечения является снижение ВЧД для поддержания мозгового перфузионного давления выше 50 мм рт. ст., что гарантирует нормальную оксигенацию мозга. Мозговое перфузионное давление равно разнице между средним системным давлением и ВЧД. Следовательно, жизненно важным является поддержание системной циркуляции. ВЧД можно определить различными способами, но одиночное измерение имеет малую ценность для правильного ведения пациента. По этой причине все большее применение находит постоянный мониторинг ВЧД. Тем не менее, следует подчеркнуть, что гораздо более важным является неотложное лечение причины, например, менингита, чем постановка монитора ВЧД (Kirkham, 1991). Когда перфузия мозга приближается к нулю, при допплеровском исследовании обычно наблюдается обратный кровоток в течение диастолы, а на ЭЭГ выявляется замедление и низкая амплитуда коррелирующие с недостатком перфузии мозга. Лечение повышенного ВЧД, независимо от причины, включает обязательное исключение всех факторов, таких как болезненные стимулы, которые могут транзиторно повысить ВЧД. Следует ограничить кристаллоидные растворы до 60-70% от возрастной нормы и избегать гипоосмотических жидкостей. Следует быстро восстановить адекватную циркуляцию, при необходимости с помощью объемозамещающих растворов и вазопрессорных препаратов, таких как допамин (10-20 мкг/кг/мин); затем следует поддерживать кровообращение с помощью более низких доз (2 мкг/кг/мин). Следует проводить интенсивное лечение судорог, которые приводят к вторичному ухудшению. Вероятно, целесообразно назначение маннитола (0,25-2 мг/кг в 20% растворе) болюсно в течение 10-15 минут на раннем этапе лечения. Этот препарат имеет высокую эффективность в снижении ВЧД; максимальное действие наступает в течение 30 минут, эффект длится от двух до шести часов. Длительное применение может сопровождаться рикошетной внутричерепной гипертензией и усилением вазогенного отека (Kaufmann и Cardoso, 1992), поэтому вместо регулярных доз без мониторинга, предпочительнее нерегулярное использование небольших доз (0,25 мг/кг) в ответ на острые повышения ВЧД. Некоторые авторы рекомендуют более высокие дозы (Cruz et al., 2004).

Гипервентиляция вызывает церебральную вазоконстрикцию и уменьшает объем крови в мозге, по крайней мере, в начальной стадии. Влияние длительной гипервентиляции является спорным, так как вазоконстриктивный эффект может исчезать, а гемодинамика у бессознательного пациента часто нарушена так, что уменьшение СО2 может сопровождаться повышением мозгового кровотока (Kirkham, 1991). Гипервентиляция со снижением рСО2<25 мм рт. ст. (3,3 кПа) может сопровождаться ишемией мозга, хотя компенсаторные механизмы уменьшают или подавляют этот эффект. Стероиды эффективны главным образом при лечении перифокального отека при опухолях или абсцессах. Широко применяется дексаметазон. Препарат обычно назначается внутривенно в дозе 0,1-0,25 мг/кг массы тела в начале лечения, а затем может быть продолжен парентерально или перорально в общей дозе 0,25-0,5 мг/кг/день, разделенной на четыре приема (Han и Sun, 2002). Пульс-терапия высокими дозами может быть более эффективной. Барбитуратная кома не показана, возможно, за исключением случаев не поддающейся лечению внутричерепной гипертензии или повышения ВЧД в связи с эпилептическим статусом. Предполагаемое протективное влияние барбитуратов на мозг не было подтверждено. Часто применяется тиопентал в дозе 3-5 мг/кг в течение 10-20 минут, с последующими инфузиями 1-2 мг/кг с интервалами один или два часа. Препарат сильно влияет на мониторинг ЭЭГ. Некоторые врачи до сих пор применяют гипотермию, хотя ее роль является спорной. Дренирование СМЖ рекомендуется редко, за исключением случаев псевдотумора мозга, при которых оно может выполняться повторными люмбальными пункциями. Наружное отведение СМЖ может быть эффективно у некоторых нейрохирургических пациентов, однако высокий риск инфекции ограничивает использование этого метода специализированными отделениями. Хирургическая декомпрессия является исключительной мерой по спасению жизни с весьма ограниченными показаниями для проведения. – Также рекомендуем “Опухоль спинного мозга у ребенка: причины, клиника, лечение” Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 31.12.2018 |

Источник