Отек мозга после чмт

Черепно-мозговые травмы занимают первое место среди всех травм (40%) и чаще всего случаются с людьми в возрасте 15–45 лет. Смертность среди мужчин в 3 раза выше, чем среди женщин. В крупных городах ежегодно из тысячи человек семеро получают черепно-мозговые травмы, при этом 10% погибают, не доехав до больницы. В случае легкой травмы инвалидами остаются 10% человек, в случае получения травмы средней степени тяжести — 60%, тяжелой — 100%.

Причины и виды черепно-мозговых травм

Комплекс повреждений головного мозга, его оболочек, костей черепа, мягких тканей лица и головы — это и есть черепно-мозговая травма (ЧМТ).

Чаще всего от черепно-мозговых травм страдают участники ДТП: водители, пассажиры общественного транспорта, сбитые автотранспортом пешеходы. На втором месте по частоте возникновения — бытовые травмы: случайные падения, удары. Далее идут травмы, полученные на производстве, и спортивные.

Молодые люди наиболее подвержены травмам в летний период — это так называемые криминальные травмы. Пожилые чаще получают ЧМТ зимой, и ведущей причиной становится падение с высоты роста.

Статистика

Жители России чаще всего получают ЧМТ в состоянии алкогольного опьянения (70% случаев) и вследствие драк (60%).

Одним из первых классифицировать черепно-мозговые травмы предложил французский хирург и анатом 18 века Жан-Луи Пети. Сегодня существует несколько классификаций травм.

- по степени тяжести: легкая (сотрясение головного мозга, легкий ушиб), средняя (серьезный ушиб), тяжелая (ушиб головного мозга тяжелой степени, острое сдавление головного мозга). Для определения степени тяжести используют шкалу комы Глазго. Состояние пострадавшего оценивается от 3 до 15 баллов в зависимости от уровня спутанности сознания, способности открывать глаза, речевой и двигательной реакций;

- по типу: открытая (на голове имеются раны) и закрытая (отсутствуют нарушения кожных покровов головы);

- по виду повреждения: изолированная (повреждения затрагивают только череп), сочетанная (поврежден череп и другие органы и системы), комбинированная (травма получена не только механически, на организм также воздействовала лучевая, химическая энергия и пр.);

- по характеру повреждения:

- сотрясение (незначительное травмирование с обратимыми последствиями, характеризуется кратковременной потерей сознания — до 15 минут, большинству пострадавших госпитализация не требуется, после осмотра врач может назначить КТ или МРТ);

- ушиб (происходит нарушение мозговой ткани из-за удара мозга о стенку черепа, часто сопровождается кровоизлиянием);

- диффузное аксональное повреждение мозга (повреждаются аксоны — отростки нервных клеток, проводящие импульсы, страдает ствол мозга, в мозолистом теле мозга отмечаются микроскопические кровоизлияния; такое повреждение чаще всего происходит при ДТП — в момент резкого торможения или ускорения);

- сдавление (в полости черепа образуются гематомы, внутричерепное пространство сокращается, наблюдаются очаги размозжения; для спасения жизни человека требуется экстренное хирургическое вмешательство).

Важно знать

Травма мозга чаще всего возникает в месте удара, однако зачастую повреждения возникают и на противоположной стороне черепа — в зоне противоудара.

В основе классификации лежит диагностический принцип, на ее основании формулируется развернутый диагноз, в соответствии с которым назначается лечение.

Симптомы ЧМТ

Проявления черепно-мозговых травм зависят от характера повреждения.

Диагноз «сотрясение головного мозга» ставится на основе анамнеза. Обычно пострадавший сообщает, что случился удар головы, который сопровождался кратковременной потерей сознания и однократной рвотой. Тяжесть сотрясения определяется длительностью потери сознания — от 1 минуты до 20 минут. На момент осмотра больной находится в ясном состоянии, может жаловаться на головную боль. Никаких отклонений, кроме бледности кожи, обычно не выявляется. В редких случаях пострадавший не может вспомнить события, предшествующие травме. Если потери сознания не было, диагноз ставится как сомнительный. В течение двух недель после сотрясения головного мозга может наблюдаться слабость, повышенная утомляемость, потливость, раздражительность, нарушения сна. Если эти симптомы не исчезают длительное время, значит, стоит пересмотреть постановку диагноза.

При ушибе мозга легкой степен и пострадавший может потерять сознание на час, а после — жаловаться на головную боль, тошноту, рвоту. Отмечается подергивание глаз при взгляде в сторону, асимметрия рефлексов. Рентген может показать перелом костей свода черепа, в ликворе — примесь крови.

Словарь

Ликвор — жидкость прозрачного цвета, которая окружает головной и спинной мозг и выполняет в том числе защитные функции.

Ушиб головного мозга средней степени тяжести сопровождается потерей сознания на несколько часов, больной не помнит события, предшествующие травме, саму травму и произошедшее после нее, жалуется на головную боль и многократную рвоту. Могут отмечаться: нарушения артериального давления и пульса, лихорадка, озноб, болезненность мышц и суставов, судороги, расстройство зрения, неравномерная величина зрачков, нарушения речи. Инструментальные исследования показывают переломы свода или основания черепа, субарахноидальное кровоизлияние.

При ушибе головного мозга тяжелой степени пострадавший может потерять сознание на 1–2 недели. При этом у него выявляются грубые нарушения жизненно важных функций (частоты пульса, уровня давления, частоты и ритма дыхания, температуры). Движения глазных яблок раскоординированы, изменен мышечный тонус, нарушен процесс глотания, слабость в руках и ногах может доходить до судорог или паралича. Как правило, такое состояние — следствие переломов свода и основания черепа и внутричерепного кровоизлияния.

Это важно!

Если вы или ваши близкие предполагаете, что получили черепно-мозговую травму, необходимо в течение нескольких часов показаться травматологу и неврологу и провести необходимые диагностические процедуры. Даже если кажется, что самочувствие в порядке. Ведь некоторые симптомы (отек мозга, гематома) могут проявиться спустя сутки и даже более.

При диффузном аксональном повреждении мозга наступает длительная умеренная или глубокая кома. Ее продолжительность составляет от 3 до 13 дней. У большинства пострадавших наблюдается расстройство дыхательного ритма, различное расположение зрачков по горизонтали, непроизвольные движения зрачков, руки со свисающими кистями согнуты в локтях.

При сдавлении мозга могут наблюдаться две клинические картины. В первом случае отмечается «светлый период», во время которого пострадавший приходит в сознание, а затем медленно входит в состояние сопора, которое в целом похоже на оглушение и оцепенение. В другом случае больной сразу впадает в кому. Для каждого из состояний характерно неконтролируемое движение глаз, косоглазие и перекрестный паралич конечностей.

Длительное сдавление головы сопровождается отеком мягких тканей, достигающим максимума на 2–3 сутки после ее высвобождения. Пострадавший находится в психоэмоциональном напряжении, иногда — в состоянии истерики или амнезии. Отекшие веки, ослабевшее зрение или слепота, асимметричный отек лица, отсутствие чувствительности в области шеи и затылка. На компьютерной томографии виден отек, гематомы, переломы костей черепа, очаги ушиба мозга и размозжения.

Последствия и осложнения ЧМТ

После перенесения черепно-мозговой травмы многие становятся инвалидами из-за нарушения психики, движений, речи, памяти, посттравматической эпилепсии и прочих причин.

ЧМТ даже легкой степени сказывается на когнитивных функциях — пострадавший испытывает спутанность сознания и снижение умственных способностей. При более тяжелых травмах может диагностироваться амнезия, ухудшение зрения и слуха, речевых навыков и навыков глотания. В тяжелых случаях речь становится нечленораздельной или даже утрачивается полностью.

Нарушения моторики и функций опорно-двигательного аппарата выражаются в парезе или параличе конечностей, потере чувствительности тела, отсутствии координации. В случае тяжелых и среднетяжелых травм наблюдается недостаточность закрытия гортани, вследствие чего пища накапливается в глотке и проникает в дыхательные пути.

Некоторые перенесшие ЧМТ страдают от болевого синдрома — острого или хронического. Острый болевой синдром сохраняется в течение месяца после получения травмы и сопровождается головокружением, тошнотой, рвотой. Хроническая головная боль сопровождает человека на протяжении всей жизни после получения ЧМТ. Боль может быть резкой или тупой, пульсирующей или давящей, локализованной или отдающей, к примеру, в глаза. Приступы боли могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, усиливаться в моменты эмоциональных или физических нагрузок.

Больные тяжело переживают ухудшение и утрату функций организма, частичную или полную потерю работоспособности, поэтому страдают от апатий, раздражительности, депрессий.

Лечение ЧМТ

Человеку, получившему черепно-мозговую травму, необходима врачебная помощь. До приезда скорой помощи больного надо уложить на спину или на бок (если он без сознания), на раны наложить повязку. Если рана открытая — обложить края раны бинтами, а затем наложить повязку.

Бригада скорой помощи забирает пострадавшего в отделение травматологии или в реанимацию. Там пациента осматривают, при необходимости делают рентген черепа, шеи, грудного и поясничного отделов позвоночника, грудной клетки, таза и конечностей, проводят УЗИ грудной клетки и брюшной полости, берут кровь и мочу на анализ. Также может быть назначено проведение ЭКГ. При отсутствии противопоказаний (состояния шока) делают КТ мозга. Затем больного осматривают травматолог, хирург и нейрохирург и ставят диагноз.

Невролог осматривает пациента каждые 4 часа и оценивает его состояние по шкале Глазго. При нарушении сознания пациенту показана интубация трахеи. Больному в состоянии сопора или комы назначают искусственную вентиляцию легких. Пациентам с гематомами и отеками мозга регулярно измеряют внутричерепное давление.

Пострадавшим назначают антисептическую, антибактериальную терапию. При необходимости — противосудорожные препараты, анальгетики, магнезию, глюкокортикоиды, седатики.

Пациенты с гематомой нуждаются в хирургическом вмешательстве. Промедление с операцией в течение первых четырех часов увеличивает риск летального исхода до 90%.

Прогноз восстановления при ЧМТ различной степени тяжести

В случае сотрясения мозга прогноз благоприятный при условии соблюдения пострадавшим рекомендаций лечащего врача. Полное восстановление трудоспособности отмечается у 90% больных с легкой ЧМТ. У 10% остаются нарушенными когнитивные функции, резкая смена настроений. Но и эти симптомы обычно проходят в течение 6–12 месяцев.

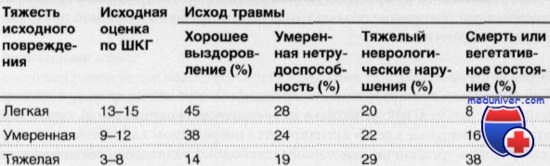

Прогноз при среднетяжелой и тяжелой формах ЧМТ осуществляется на основании количества баллов по шкале Глазго. Увеличение баллов говорит о положительной динамике и благоприятном исходе травмы.

У пострадавших с ЧМТ средней степени тяжести тоже удается достичь полного восстановления функций организма. Но зачастую остаются головные боли, гидроцефалия, вегетососудистая дисфункция, нарушения координации и прочие неврологические нарушения.

При тяжелой ЧМТ риск летального исхода увеличивается до 30–40%. Среди выживших почти стопроцентная инвалидизация. Ее причины — выраженные психические и речевые расстройства, эпилепсия, менингит, энцефалит, абсцессы мозга и пр.

Огромное значение в возвращении пациента к активной жизни играет комплекс реабилитационных мер, оказанных по отношению к нему после купирования острой фазы.

Направления реабилитации после черепно-мозговой травмы

Данные мировой статистики говорят о том, что 1 доллар, вложенный в реабилитацию сегодня, сэкономит 17 долларов на обеспечение жизни пострадавшего завтра. Реабилитацией после ЧМТ занимаются врач-невролог, врач-реабилитолог, физический терапевт, эрготерапевт, массажист, психолог, нейропсихолог, логопед и другие специалисты. Их деятельность, как правило, направлена на возвращение пациента к социально активной жизни. Работу по восстановлению организма пациента во многом определяет степень тяжести травмы. Так, при тяжелой травме усилия врачей направлены на восстановление функций дыхания и глотания, на улучшение работы органов малого таза. Также специалисты работают над восстановлением высших психических функций (восприятие, воображение, память, мышление, речь), которые могли быть утрачены.

Физическая терапия:

- Бобат-терапия подразумевает стимуляцию движений пациента за счет смены положений его тела: короткие мышцы растягиваются, слабые — укрепляются. Люди с ограничениями в движении получают возможность освоить новые движения и отточить разученные.

- Войта-терапия помогает связать мозговую деятельность и рефлекторные движения. Физический терапевт раздражает различные участки тела больного, тем самым побуждая его совершать определенные движения.

- Маллиган-терапия способствует снятию напряжения мышц и обезболиванию движений.

- Установка «Экзарта» — подвесные системы, при помощи которых можно снять болевой синдром и вернуть к работе атрофированные мышцы.

- Занятия на тренажерах. Показаны занятия на кардиотренажерах, тренажерах с биологически обратной связью, а также на стабилоплатформе — для тренировки координации движений.

Эрготерапия — направление реабилитации, которое помогает человеку адаптироваться к условиям окружающей обстановки. Эрготерапевт учит пациента обслуживать себя в быту, тем самым улучшая качество его жизни, позволяя вернуться не только к социальной жизни, но даже к работе.

Кинезиотейпирование — наложение специальных клейких лент на поврежденные мышцы и суставы. Кинезитерапия помогает уменьшить болевые ощущения и снять отечность, при этом не ограничивает движение.

Психотерапия — неотъемлемая составляющая качественного восстановления после ЧМТ. Психотерапевт проводит нейропсихологическую коррекцию, помогает справиться с апатией и раздражительностью, свойственными пациентам в посттравматический период.

Физиолечение:

- Лекарственный электрофорез сочетает введение в организм пострадавшего лекарственных средств с воздействием постоянного тока. Метод позволяет нормализовать состояние нервной системы, улучшить кровоснабжение тканей, снять воспаление.

- Лазеротерапия эффективно борется с болями, отеками тканей, оказывает противовоспалительное и репаративное действие.

- Иглорефлексотерапия позволяет уменьшить болевые ощущения. Данный метод входит в комплекс лечебных мероприятий при лечении парезов и оказывает общее психостимулирующее действие.

Медикаментозная терапия направлена на предотвращение гипоксии мозга, улучшение обменных процессов, восстановление активной умственной деятельности, нормализацию эмоционального фона человека.

После черепно-мозговых травм средней и тяжелой степени пострадавшим тяжело вернуться к привычному образу жизни или смириться с вынужденными переменами. Для того чтобы снизить риск развития серьезных осложнений после ЧМТ, необходимо следовать простым правилам: не отказываться от госпитализации, даже если кажется, что самочувствие в порядке, и не пренебрегать различными видами реабилитации, которые при комплексном подходе способны показать значительный результат.

Источник

Патогенез черепно-мозговой травмы. Что нужно знать анестезиологу о травме мозга?

Травматическое повреждение мозга встречается достаточно часто, примерно в 400 случаях на 100000 населения ежегодно, из них 6-10 случаев заканчивается смертельным исходом. В большинстве случаев травмы расцениваются как легкие, примерно 10% средней тяжести и тяжелые. ЧМТ являются ведущей причиной смерти у детей в возрасте 1-15 лет и взрослых моложе 45 лег.

Относительная распространенность первичных причин травмы варьирует в зависимости от страны и возраста пациента. Основными причинами смерти в молодом возрасте являются травмы, связанные с Д’П I, и приемом алкоголя (у взрослых 65% ЧМТ связаны с употреблением алкоголя). На долю мужчин приходится 80% ЧМТ, 50% ЧМТ фиксируется у пациентов детского возраста. В 20% случаев ЧМТ возникает в пожилом возрасте старше 65 лет, обычно в результате падения. Проникающие травмы типичны для военных конфликтов и районов с высокой частотой огнестрельных ранений.

При первичном механическом ударе на мозг действуют сжимающие и расширяющие силы. Сосуды более устойчивы к этому воздействию, чем нервная ткань, поэтому очаговые повреждения, такие как ушибы, обычно возникают на фоне диффузного повреждения нейронов. Само по себе первичное повреждение не всегда летально: примерно треть пациентов после ЧМТ были способны к разговору и выполнению команд. В результате механической травмы запускается каскад процессов, способный вызвать некроз подлежащих и отдаленных клеток:

• Нарушение регуляции мозгового кровотока и метаболизма.

• Повышение проницаемости клеточных мембран.

• Отек клеток.

• Анаэробный метаболизм и накопление молочной кислоты

• Истощение запасов АТФ и нарушение работы мембранного ионного насоса. Вторичные реакции приводят к:

• Деполяризации терминальных мембран.

• Высвобождению избыточных количеств возбуждающих нейромедиаторов (например, аспартата, глутамата).

• Активация NDMA- и АМРА-рецепторов и потенциал-зависимых кальциевых и натриевых каналов.

• Кальций (Са2+) активирует внутриклеточные катаболические процессы, вызывая некроз или апоптоз клеток.

Хотя рассечение аксонов (аксотомия) возможно и в момент первичной травмы, в большинстве случаев это происходит в течение нескольких дней после травмы. Это даст основания говорить о запрограммированном событии, поддающемся терапевтическому воздействию.

Вторичное повреждение головного мозга

Последовательность патологических процессов, запускаемых в момент травмы, может иметь продолжение, что приводит к распространению зоны некроза за рамки первичного повреждения. Жизнеспособная область мозга непосредственно окружающая область травмы находится в зоне особого риска (зона «пенумбры»). Цель лечения ЧМТ состоит в минимизации вторичного повреждения.

Мозговой кровоток. После ЧМТ происходит нарушение мозгового кровотока. Обычно в процессе нарушения кровотока выделяют три фазы:

• Непосредственно после травмы кровоток снижается.

• Вторая фаза (1-2 дня) характеризуется относительно высоким кровотоком.

• Вазоспастическая фаза может протекать с высокой MCAFV, но низким мозговым кровотоком.

Изменения мозгового кровотока носят временный характер и различны в разных областях мозга. Области с усиленным кровотоком могут соседствовать с областями с ослабленным кровотоком. Изменения мозгового кровотока многофакторные:

• Мозговой кровоток может быть соответственно высоким или низким, в сочетании с высоким или низким потреблением кислорода мозгом.

• Соотношение кровоток/метаболизм может быть нарушено, что приводит к гиперемии или гиповолемии.

• Нарушение ауторегуляции может приводить к снижению мозгового кровотока при наличии системной гипотензии.

– Возможно как непосредственное, так и отсроченное проявление.

– В отдельных областях мозга состояние ауторегуляции может быть разным.

– Реакционная способность на СО2 сохраняется лучше, чем регуляция давления. Необдуманное проведение управляемой гипокапнии может привести к ишемии мозга.

• Диаметр сосудов может уменьшиться вследствие механического смещения или компрессии (ушиб, внутричерепная гипертензия).

• Возможна окклюзия сосудов осколками, тромбами или лейкоцитами.

• Существует несколько механизмов вазоспазма:

– Усиленная простагландин-индуцированная вазоконстрикция

– Высвобождение эндотелина

– Снижение доступности оксида азота

– Снижение уровня цГМФ

– Образование свободных радикалов.

Важно отметить, что гинерперфузию и гиповолемию можно диагностировать только при одновременном измерении мозгового кровотока и потребления кислорода мозгом в одном и том же месте.

Церебральный метаболизм при травме. После ЧМТ метаболизм мозга (потребление глюкозы и кислорода) неоднороден в различных участках в разное время.

• Утилизация субстратов может быть нарушена, что отражается в уровне креатинфосфата в ткани и соотношении лактат/пируват.

• Низкий уровень метаболизма связан с более неблагоприятным прогнозом, отражая тяжесть первичного метаболического повреждения и митохондри-альной дисфункции.

• Может развиться и гиперметаболизм из-за повышенного выделения мембранных ионов. При отсутствии достаточного усиления кровотока возникнет вторичная ишемия.

Оксигенация мозга при травме. Конечным результатом недостаточности кровотока но сравнению с потреблением кислорода мозгом является общая или локальная церебральная гипоксия. Ишсмический инсульт возникает при тканевом РО2<1,5 кПа.

Эксайтотоксичность при травме мозга. Первичная травма и последующие процессы вызывают избыточное высвобождение нейромсдиаторов, в особенности глутамата.

• Активация NMDA и АМРА-рецеиторов приводит к избыточному выделению Na+, Са2+ и К+, что может напрямую запустить такие катаболические процессы, как некроз, аиоптоз и разрушение гематоэнцефалического барьера.

• Повышение активности Na+/K+-АТФазы увеличивает метаболические потребности клетки, что в свою очередь может привести к дальнейшей ишемии.

• Эксайтотоксичность и недостаточная антиоксидантная активность также может привести к накоплению активных кислородных радикалов, способных в свою очередь запустить воспаление и апоптоз.

Отек при травме мозга. Отек мозга после ЧМТ встречается часто. Так же, как и мозговой кровоток и потребление кислорода мозгом, он различен в разных участках в разное время по ряду причин.

Вазогенный отек возникает при нарушении функции гематоэнцефалического барьера и ауторегуляции мозгового кровотока. Это приводит к перемещению ионов, белка, воды, из сосудистого русла во внеклеточное пространство.

• Постоянная или временная потеря функции гематоэнцефалического барьера может развиться непосредственно после травмы головы.

• В области ушиба может наблюдаться более длительное нарушение функции ГЭБ.

• Вместе с нарушением ауторегуляции это может привести к повышению риска подъема ВЧД при повышении системного артериального давления у некоторых пациентов.

Цитотоксический отек может развиться вследствие нарушения функции клеточных мембран (в особенности нейроглии) и абсорбции осмотически активных внеклеточных веществ, что приведет к увеличению внутриклеточного объема.

• Повышенный захват нейротрансмиттеров астроцитами может также приводить к накоплению в клетке натрия и воды.

Цитотоксический отек возникает чаще, чем вазогенный. При обеих формах увеличивается расстояние между капиллярами и нервной тканью, что может приводить к ишемии, несмотря на достаточную доставку кислорода.

Вне зависимости от причины возникновения, при истощении механизмов компенсации увеличение объема мозга может привести к опасной внутричерепной гипертензии.

Воспаление при травме мозга. Как первичное, так и вторичное повреждение могут инициировать и поддерживать воспалительную реакцию в поврежденной и окружающей ткани. Иммунные и глиальные клетки активируются посредством высвобождения про-стагландинов, цитокинов, хемокинов и свободных радикалов. Это может привести к адгезии активированных лейкоцитов к эндотелию с последующей инфильтрацией ими тканей. В итоге астроциты формируют в зоне повреждения рубцовую ткань. Эти процессы начинаются в течение несколько часов после травмы, но на их завершение может уйти несколько недель.

Гибель клеток при травме мозга. Тяжелая механическая или ишемическая травма вызывает некроз клеток в результате нарушения метаболизма. Воспалительные процессы устраняют продукты распада клеток, замещая их рубцовой тканью.

Апоптоз (запрограммированная гибель клетки) запускается в ответ на первичное или вторичное повреждение и характеризуется упорядоченной последовательностью процессов, неизбежно приводящих к гибели клеток без формирования рубца. Хотя апоптоз может запускаться вскоре после травмы, сам процесс более длительный и является потенциальной целью для терапевтического воздействия.

Функциональные и анатомические проблемы. Некоторые зоны мозга больше других подвержены риску повреждения. Механические и анатомические факторы обусловливают наиболее частую локализацию ушибов в лобных долях и верхушках височных долей. Потеря определенных проводящих путей может вызвать значительные функциональные нарушения после травмы головного мозга даже несмотря на небольшой объем ишемического повреждения.

Исход ЧМТ зависит от следующих факторов:

• Механизм травмы: при ДТП пешеходы и велосипедисты обычно получают более тяжелые травмы, чем водители автомобилей.

• Пол: при травме равной тяжести исход хуже у женщин.

• Возраст: худший исход коррелирует с увеличением возраста.

• Оценка по шкале комы Глазго (ШКГ) является важным прогностическим фактором.

• Генетические факторы: есть данные, что е4 аллели аполипопротеина Е связаны с худшим исходом.

• Зрачки: билатерально расширенные неподвижные зрачки после реанимационных мероприятий при тяжелой травме в 80% случаев указывают на плохой исход (смерть или вегетативное состояние), по сравнению с 30% неблагоприятных исходов тяжелой травмы при двусторонней реакции зрачков.

• Данные КТ: более тяжелая картина на КТ ассоциируется с худшим исходом. По классификации Маршалла, основанной на данных КТ, можно прогнозировать исход заболевания.

ЧМТ легкой и средней степени тяжести также сопровождаются тяжелыми осложнениями, почти у 50% пациентов в течение нескольких недель присутствуют серьезные нарушения.

Причины смерти от черепно-мозговой травмы (ЧМТ)

Смерть от ЧМТ наступает в следующих случаях:

• Непосредственно после травмы в результате ишемии мозга, гипоксии вследствие нарушения дыхания, или же из-за вызванного травмой кровоизлияния.

• Отсроченная смерть обычно связана с другими травмами, инфекцией и ишемией мозга.

• Ишемия мозга может быть генерализованной или локальной в очагах повреждения.

• Терминальным процессом является ишемия ствола мозга вследствие отека мозга, приводящего к сдавлению ствола при транстенториальном вклинении.

Причины неврологических нарушений после ЧМТ многообразны и различаются по времени и месту возникновения как у одного индивидуального пациента, так и среди всех пациентов. Границы между первичным и вторичным повреждением нечеткие, однако область первичного повреждения могут расширить поздние инсульты.

– Также рекомендуем “Обеспечение адекватного дыхания при черепно-мозговой травме (ЧМТ). Советы анестезиологам”

Оглавление темы “Ведение пациентов с черепно-мозговой травмой (ЧМТ)”:

- Анестезия при спинномозговой эпидуральной гематоме и абсцессе. Предоперационная оценка

- Анестезия при эмболизации внутримозговых аневризм. Предоперационная оценка

- Осложнения эмболизации внутримозговых аневризм. Что учитывать анестезиологу?

- Анестезия при КТ и МРТ. Предоперационная оценка

- Патогенез черепно-мозговой травмы. Что нужно знать анестезиологу о травме мозга?

- Обеспечение адекватного дыхания при черепно-мозговой травме (ЧМТ). Советы анестезиологам

- Контроль артериального давления при черепно-мозговой травме (ЧМТ). Советы анестезиологам

- Транспортировка пациента с черепно-мозговой травмой (ЧМТ). Принципы

- Проблемы возникающие при транспортировке пациента с ЧМТ. Советы

- Принципы ведения пациентов с черепно-мозговой травмой. Где должны лечиться пациенты с ЧМТ?

Источник