Отек мозга доврачебная помощь

Оглавление темы “Отек мозга. Первая помощь при отеке головного мозга. Миастения ( miastenia gravis pseudoparalitica ). Миастенический криз. Первая помощь при миастеническом кризе.”:

1. Отек мозга. Определение отека мозга. Причины ( этиология ) отека мозга. Патогенез отека мозга.

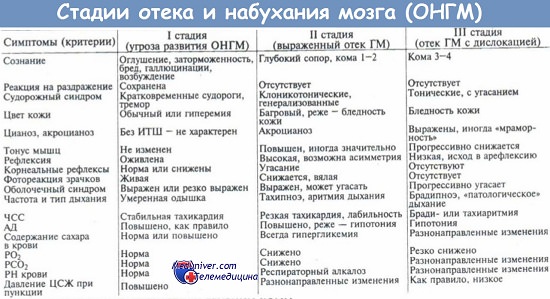

2. Клинические проявления отека головного мозга. Признаки отека мозга. Клиника отека мозга. Общемозговой синдром.

3. Синдром диффузного рострокаудального нарастания неврологических симптомов при отеке мозга. Дыхание Биота. Синдром дислокации мозговых структур.

4. Диагностика отека головного мозга. Принципы лечения отека мозга.

5. Неотложная помощь при отеке мозга. Первая помощь при отеке головного мозга.

6. Лечение при отеке мозга. Лечение отека головного мозга в стационаре.

7. Миастения ( miastenia gravis pseudoparalitica ). Миастенический криз. Причины ( этиология ) миастении. Патогенез миастении.

8. Клиника ( признаки ) миастенического криза. Клиника ( признаки ) миастении. Диагностика миастении. Диагностика миастенического криза.

9. Неотложная помощь при миастеническом кризе. Первая помощь при миастеническом кризе.

Неотложная помощь при отеке мозга. Первая помощь при отеке головного мозга.

Главная цель неотложной помощи — устранение угрозы для жизни перед транспортировкой больного в профильное лечебное учреждение для оказания специализированной медицинской помощи.

1. Производится устранение нарушений витальных функций организма.

2. Форсированный диурез осуществляется по дегидратационному типу (выведение жидкости превышает введение). Используется 20% раствор маннитола из расчета 1 — 1,5 г/кг/сут, 10% р-р альбумина — 100 мл, лазикс 40—80 мг в/в.

Примечание. В данной ситуации не используются гипертонические р-ры глюкозы (40%) и мочевины, т. к. они проникают через гематоэнцефалический барьер, накапливаются в веществе головного мозга, способствуя его гипергидратации.

3. Коррекция КЩС и электролитного состава крови по общепринятым методикам.

4. Устранение повышенной проницаемости гематоэнцефалического барьера: преднизолон в дозе 60—90 мг в/в 2—3 раза в день, дексаметазон первоначально 10—12 мг в/в, затем по 4 мг через 6 часов в/м, гидрокортизон до 1 г в сутки.

5. Коррекция артериальной гипертензни: эуфиллин 2,4% р-р — 10 мл в/в медленно, дибазол 1% р-р — 2—4 мл в/в, в/м или п/к, папаверина гидрохлорид 2% р-р — 4—6 мл в/м или п/к, при высоком АД используются ганглиоблокаторы, например, пентамин 5% р-р — 2 мл в разведении на 200—300 мл физраствора в/в капельно (требуется постоянный контроль АД!).

6. С патогенетической точки зрения, при отеке мозга показаны средства, обладающие свойствами гемостатиков и ангиопротекторов. Этими эффектами обладает дицинон (методика использования: см. тему Геморрагический инсульт. Неотложная помощь).

7. Купирование психомоторного возбуждения: диазепам 0,5% р-р — 2 мл в/м, дроперидол 0,25% р-р — 2—5 мл в/в, натрия оксибутират 20% р-р — 10—20 мл в/в капельно в течение 10—15 мин. в разведении на 100—150 мл физиологического раствора (струйное введение расчетной дозы оксибутирата само по себе может вызвать судорожный синдром);

8. Купирование гипертермического синдрома (при его наличии); судорожного синдрома (при его наличии) .

9. Улучшение мозгового метаболизма и кровообращения достигается в/в введением 20% р-ра пирацетама — 10 мл 2 раза в сутки.

10. Ингибиторы протеолитических ферментов: контрикал или трасилол медленно в/в капельно по 25000 ЕД на изотоническом растворе.

11. Кислородотерапия. Антигиноксанты. Глутаминовая кислота до 1 г в/в капельно, 2—3 раза в сутки, АТФ, цитохром С.

Примечание. Перечисление лечебные мероприятия адаптируются к конкретной ситуации.

– Также рекомендуем “Лечение при отеке мозга. Лечение отека головного мозга в стационаре.”

Источник

- Версия для печати

Отек мозга – состояние крайне тяжелое и требующее немедленных действий. Что же делать? Главное – не впадать в панику и попытаться оказать человеку первую помощь до того как приедет врач.

Как распознать отек мозга

Отек головного мозга – возникает при избыточном накоплении жидкости в ткани мозга. Это универсальная реакция мозговой ткани на различные патологические воздействия. Отечная мозговая ткань быстро увеличивается в объеме. Создается несоответствие между объемами мозга и черепа. Головной мозг сдавливается, смещаясь в большое затылочное отверстие. В результате вклинения мозга повреждаются центры жизненно важных органов.

Часто отек мозга сопровождаеться комой. Кома при отеке головного мозга развивается вследствие повышения внутричерепного давления при опухоли или травме головного мозга, отравлениях и т.д.

Каковы признаки отека мозга? Вначале появляется головная боль с тошнотой и рвотой, потом присоединяються сонливость, затруднение в ориентировке в окружающем пространстве и своем состоянии, в общении с окружающими.

li>Как распознать отек мозга

Как распознать отек мозга

Отек головного мозга – возникает при избыточном накоплении жидкости в ткани мозга. Это универсальная реакция мозговой ткани на различные патологические воздействия. Отечная мозговая ткань быстро увеличивается в объеме. Создается несоответствие между объемами мозга и черепа. Головной мозг сдавливается, смещаясь в большое затылочное отверстие. В результате вклинения мозга повреждаются центры жизненно важных органов.

Часто отек мозга сопровождаеться комой. Кома при отеке головного мозга развивается вследствие повышения внутричерепного давления при опухоли или травме головного мозга, отравлениях и т.д.

Каковы признаки отека мозга? Вначале появляется головная боль с тошнотой и рвотой, потом присоединяються сонливость, затруднение в ориентировке в окружающем пространстве и своем состоянии, в общении с окружающими. Урежается пульс и повышается артериальное давление. Расширяется один или оба зрачка, исчезает их реакция на свет.

Постепенно состояние больного человека утяжеляеться и он впадает в бессознательное состояние – кому, развивающуюся из-за сдавления головного мозга. Возможны судороги и нарушение дыхательной и сердечно-сосудистой деятельности.

Первая помощь: что делать

В первую очередь больному человеку необходимо обеспечить покой и постельный режим (уложите больного в постель с возвышенным изголовьем).

В первую очередь больному человеку необходимо обеспечить покой и постельный режим (уложите больного в постель с возвышенным изголовьем).

Также больного следует освободить от верхней одежды, чтобы обеспечить приток свежего воздуха.

Затем необходимо освободить рот от рвотных масс (если они есть), при повторяющихся рвотах – повернуть голову набок и удалять рвотные массы изо рта.

При травматической, апоплексической, термической коме – нужно положить холод на голову (пузырь со льдом или холодной водой).

При судорогах – аккуратно придерживайте голову и конечности, чтобы предохранить человека от ушибов.

Больному с отеком мозга необходимо давать через каждый час по 1 столовой ложке 10 % раствор хлористого кальция, какой-нибудь из мочегонных препаратов (гипотиазид, фуросемид либо диакарб) или отвары и настои из растений (плодов можжевельника, листьев толокнянки, брусники, травы хвоща, мочегонных сборов или почечного чая).

К этому можно добавить средство, понижающее чувствительность организма к различным веществам (димедрол, супрастин или тавегил).

Но лучше всего не заниматься поисками дефицитных препаратов, а немедленно вызвать на дом невропатолога или «скорую помощь», потому что больных с отеком мозга необходимо срочно госпитализировать в стационары различного профиля (в зависимости от вида комы или причин, вызвавших отек мозга).

По материалам статьи «Отек мозга».

Источник

Medical-center.ru

Источник

Отек-набухание головного мозга (ОНГМ) развивается при инфекционных заболеваниях, протекающих с обширными воспалительными изменениями в головном мозге и мозговых оболочках (энцефалиты, менингиты, менингоэнцефалиты). В результате воздействия токсических веществ происходит повышение проницаемости сосудистой стенки и выход жидкой части крови в межклеточное пространство (отек оболочек и вещества головного мозга). С увеличением отека и набухания тканей мозга увеличивается внутричерепное давление, происходит вклинивание продолговатого мозга в большое затылочное отверстие с поражением сосудодвигательного и дыхательного центров.

Клинические проявления ОНГМ соответствуют гипер-тензионному синдрому. Появляется сильная головная боль, повторная рвота, не приносящая облегчения, происходит расстройство сознания вплоть до комы, наблюдаются клонические и тонические судороги. Внешний вид больного характеризуется следующими признаками: лицо гиперемированное, синюшное, часто одутловатое, покрытое потом. Развивается одышка, брадикардия, сменяющаяся тахикардией, отмечается тенденция к повышению АД. Определяется ригидность мышц затылка и другие ме-нингеальные симптомы, наблюдаются очаговые проявления поражения головного мозга. В дальнейшем тахикардия нарастает, пульс становится аритмичным, АД падает, дыхание глубокое, аритмичное, появляется цианоз кожи, наблюдаются расширение зрачков, отсутствие рефлексов.

При развитии ОНГМ, обусловленного конкретным инфекционным заболеванием, необходимо продолжить этио-тропную терапию и приступить к выполнению неотложных мероприятий по предлагаемой схеме.

Доврачебная помощь:

□ придать больному положение на спине с поворотом головы в сторону;

□ контролировать температуру, пульс, АД; О следить за поведением больного;

□ при возбуждении показана мягкая фиксация больного;

□ прикладывать пузыри со льдом к голове, в области сонных артерий и паховых областях;

□ подавать кислород через носовой катетер.

Первая врачебная помощь:

□ глюкоза 10% 400-800 мл внутривенно капельно;

□ реополиглюкин, реоглюман по 400 мл внутривенно капельно;

□ альбумин 10-20% 100 мл внутривенно капельно;

□ маннитол 20% 1-2 г/кг в сутки внутривенно капельно;

□ лазикс 40-80 мг внутривенно или внутримышечно;

□ люмбальная пункция;

□ при отсутствии эффекта – перевод в ОИТР.

Дегидратационный (гиповолемический) шок.

Дегидратационный шок (ДШ) – это тяжелая степень обезвоживания организма, возникающая при острых кишечных инфекционных заболеваниях (холере, сальмонеллезе, пищевых токсикоинфекциях, эшерихиозе) вследствие потери жидкости и электролитов с профузной диареей и обильной рвотой.

В патогенезе ДШ основное значение принадлежит усиленной секреции воды и солей энтероцитами тонкой кишки в просвет кишечника вследствие воздействия энтеро-токсинов возбудителей острых кишечных инфекционных болезней. В результате массивной потери жидкости с рвотными массами и калом уменьшается ее содержание в интерстициальном пространстве и клетках, снижается объем циркулирующей крови, нарушается микроциркуляция, развивается гипоксия тканей, ацидоз с метаболическими нарушениями в органах и системах.

Клинически у больного на фоне частого жидкого, водянистого стула и повторной рвоты отмечается снижение тургора кожи, цианоз, сухость слизистых оболочек полости рта и глаз, осиплость голоса вплоть до афонии. Пульс частый, мягкий, АД резко понижено, тоны сердца глухие, нарушается ритм сердца. Появляются тонические судороги мышц конечностей, гипотермия. Диурез резко снижен или отсутствует (олигурия или анурия).

При лабораторном исследовании крови отмечается сгущение крови (повышение показателей гематокрита, гемоглобина и эритроцитов), уменьшение содержания калия и натрия, ацидоз.

При запаздывании терапевтических мероприятий у больных ДШ в связи с нарушением кровообращения в почках («шоковая почка») может развиться острая почечная недостаточность.

Нельзя начинать лечение с промывания желудка, даже при неукротимой рвоте, вводить адреналин, норадрена-лин, мезатон при наличии гипотонии вследствие обезвоживания; в качестве стартовых растворов нельзя использовать плазму, белоксодержащие и коллоидные растворы.

Предлагаемая схема оказания неотложной помощи больным с ДШ может быть использована только на начальном этапе терапии, дальнейшая комплексная терапия осуществляется в ОИТР.

Доврачебная помощь:

□ поместить больного на холерную кровать, предварительно взвесив его;

□ повернуть пациента или его голову набок, убрать подушку;

□ оказать помощь при рвоте и диарее;

□ контролировать пульс, АД и температуру тела;

□ учитывать количество рвотных масс, кала и мочи;

□ проводить оральную регидратацию глюкозо-солевы-ми растворами («Регидрон», «Оралит», «Райслит», «Цит-раглюкосолан» и др.);

□ при отсутствии стандартных растворов для приема внутрь используют следующую смесь: на 1 л воды – 8 ч. л. сахара, 1 ч. л. поваренной соли и 1/2 ч. л. натрия гидрокарбоната.

Первая врачебная помощь:

□ стандартные солевые растворы «Квартасоль», «Трисоль», «Ацесоль», «Хлосоль» и другие вначале внутривенно струйно 100-200 мл/мин в течение 30 мин, затем 50-75 мл/мин в течение 1 ч, а затем внутривенно капельно с учетом теряемой жидкости под контролем электролитов, рН и относительной плотности крови;

□ при отсутствии эффекта от проводимой терапии – перевод в ОИТР.

Читайте также:

Рекомендуемые страницы:

©2015-2020 poisk-ru.ru

Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.

Дата создания страницы: 2016-08-08

Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных

Источник

АЛГОРИТМ ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ. ОТЁК ГОЛОВНОГО МОЗГА

| 15.04.2015, 18:52 | |||||

АЛГОРИТМ ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ. ОТЁК ГОЛОВНОГО МОЗГА Отёк головного мозга — патологический процесс, характеризующийся избыточным накоплением жидкости в ткани мозга. Развивающееся при этом увеличение объёма головного мозга ведет к повышению внутричерепного давления. Для отёка головного мозга характерно накопление не столько внеклеточной жидкости, сколько увеличение объёма воды внутри клеток, прежде всего глиальных. В связи с этим более правильным будет термин «отёк-набухание головного мозга». Отёк мозга развивается при черепно-мозговых травмах (ЧМТ), опухолях, операциях на мозге, интоксикациях, острых нарушениях мозгового кровообращения (ОНМК), энцефалите, эпилептических припадках, заболеваниях крови и внутренних органов, эндокринных нарушениях, гипоксии, гипертензии, воздействии ионизирующего излучения. Патогенез. Повышается кровяное давление в капиллярах мозга вследствие повышения АД и расширения мозговых артерий, усиливается фильтрация воды из микрососудов в межклеточные пространства мозга и повреждаются его тканевые элементы, они становятся склонными к накоплению ионов и воды, вызывая их набухание. Нарушение проницаемости стенок микрососудов мозга, в результате которого белок плазмы крови проходят через гематоэнцефалический барьер в тканевые пространства мозга, повышает осмолярность межклеточной жидкости, повреждает клеточные мембраны, нарушая функцию нейронов мозга. Выделяют локальный и генерализованный (охватывающий одно/оба полушария) отёк головного мозга. Клиника: головные боли распирающего характера, на высоте которых может наблюдаться рвота, расстройство сознания по типу оглушения. Частый симптом — застойные диски зрительных нервов. Появляются стволовые симптомы: поражение глазодвигательных нервов (расширение зрачков и снижение зрачковых реакций), парез или паралич взора вверх и др. При сдавлении задней мозговой артерии ухудшается зрение или возникнет гомонимная гемианопсия (слепота в наружной половине полей зрения). Развивается децеребрационная ригидность (резкое повышение тонуса мышц разгибателей и относительное расслабление мышц сгибателей), гемипарез, вестибулярные расстройства, брадикардия, дисфагия, ригидность затылочных мышц. Возможна остановка дыхания и сердцебиения. Может повысится температура. Осложнения: вклинение мозга в большое затылочное отверстие, церебральная кома. Алгоритм оказания неотложной помощи

В стационаре – устранение причин, нарушающих венозный отток из полости черепа. При неэффективности консервативного лечения проводится операция — декомпрессионная трепанация черепа путём удаления костного лоскута с целью снижения повышенного вследствие отёка мозга ВЧД. | |||||

| Категория: Мои файлы | Добавил: o-l-g-a49 | |||||

| Просмотров: 4096 | Загрузок: | Рейтинг: 0.0/ | |||||

Источник

Дата публикации: 21.02.2018

Дата проверки статьи: 25.10.2018

Отёк мозга — патологическое состояние, при котором в церебральных тканях стремительно накапливается жидкость. Отёк головного мозга опасен для жизни и здоровья и требует незамедлительной врачебной помощи: если не оказать ее, пациент может погибнуть.

Отёк мозга может развиться после перенесённых черепно-мозговых травм, обширных инсультов, на фоне опухолей головного мозга, инфекционных заболеваний и гнойных процессов. Проблема дает о себе знать расстройствами сознания вплоть до комы, судорогами, а затем — мышечной атонией. Если вы заметили такие признаки у близкого, безотлагательно вызывайте скорую помощь.

Основной признак отёка мозга — расстройство сознания. Оно может проявляться в виде лёгкого сопора с сохранением рефлексов и отсутствием возможности двигаться или комы. В большинстве случаев пациент теряет сознание, у него происходят судороги, которые сменяются мышечной атонией.

Если отёк мозга развивается при хронической или медленно прогрессирующей церебральной патологии, на начальном периоде больной может оставаться в сознании. В таком случае он жалуется на:

- сильную головную боль;

- тошноту с рвотой;

- двигательные нарушения, дискоординацию движений;

- зрительные расстройства, галлюцинаторный синдром.

Самые опасные проявления отёка мозга — парадоксальное дыхание с глубокими вдохами и поверхностными выдохами, нестабильность пульса, подъем температуры выше 40°C. Симптомы сопровождают сдавление ствола мозга и требуют незамедлительной помощи врача.

Отёк головного мозга может произойти у новорожденных и взрослых пациентов. Проблема возникает при инфекционных и неинфекционных поражениях и разделяется на разновидности по пораженной площади и особенностям патогенеза:

По локализации

- Локальный или региональный — охватывает определенную часть головного мозга, в которой происходит патологический процесс или растет онкологическое новообразование, чаще всего возникает из-за гематомы;

- генерализованный — распространяется на всю площадь органа, например, после обширных черепно-мозговых травм, вследствие сильной интоксикации, нарушения оттока ликвора или нейроинфекций.

По патогенезу

- Вазогенный — последствие повышенной проницаемости гематоэнцефалического барьера, когда жидкость из сосудов переходит в белое вещество, развивается при абсцессах, опухолях, ишемии;

- цитотоксический — результат дисфункции глиальных клеток, охватывает преимущественно пространство серого мозгового вещества, связан с гипоксией, вирусными инфекциями, интоксикациями, ишемическим инсультом;

- осмотический — связан с повышенной осмолярностью церебральных тканей, например, при утоплении, неправильном гемодиализе, полидипсии;

- интерстициальный — развивается вокруг церебральных желудочков, когда через их стенки пропотевает жидкая часть ликвора.

Диагностика

Чтобы диагностировать отёк головного мозга, врач собирает анамнез, оценивает неврологический статус, по возможности — проводит компьютерную или магнитно-резонансную томографию головного мозга, клинический и биохимический анализы крови.

В клинике ЦМРТ проводят первичную диагностику отёка головного мозга в условиях стационара максимально оперативно, параллельно с лечебными мероприятиями:

К какому врачу обратиться

Чтобы получить безотлагательную помощь при отёке мозга, нужно обратиться к хирургу или нейрохирургу. В зависимости от причин проблемы, врач будет проводить дальнейшее лечение сам или привлечет других специалистов, например, невролога или онколога.

Лечение отёка мозга

Терапия отёка мозга проводится оперативно и сразу по нескольким направлениям: врач проводит процедуры по дегидратации, для улучшения церебрального метаболизма, устранения причины отёка и купирования сопутствующих симптомов. Больному вводят внутривенно осмотические и петлевые диуретики, препараты магния сульфата, раствор глюкозы. Для улучшения обмена веществ проводят оксигенотерапию, вводят метаболиты, используют глюкокортикостероиды для укрепления стенок сосудов и стабилизации клеточных мембран.

Отёк головного мозга — состояние, которое требует безотлагательной помощи. В клинике ЦМРТ пациентов с подозрением на отёк немедленно госпитализируют, оказывают первую помощь и проводят курс лечения:

Отёк головного мозга носит обратимый характер только на начальной стадии, а по мере прогрессирования провоцирует необратимые поражения сосудов и мозговых структур. Симптомы отёка проходят сами по себе лишь при его горной форме, если больного быстро транспортировали с высоты вниз.

В большинстве случаев у выживших пациентов сохраняются остаточные явления перенесённого отёка:

- нарушения сна;

- хронические головные боли;

- повышенное внутричерепное давление;

- рассеянность и забывчивость;

- выраженные расстройства двигательных, психических и когнитивных функций, которые приводят к инвалидности.

Отзывы пациентов

Точность диагностики и качественное обслуживание — главные приоритеты нашей работы. Мы ценим каждый отзыв, который оставляют нам наши пациенты.

Источник