Отек легкого рентген снимки

Отёк легких развивается за счёт выхода жидкости из капилляров в паренхиму. В результате нарушается функция газообмена, pH смещается в сторону кислотности, стремительно развивается кислородное голодание тканей. При обследовании пациента с отеком легких на рентгене обнаруживаются расширенные границы корней органа, сердца. Плевральный выпот виден в том случае, когда его объём превышает 200-500 мл (норма – не более 20 мл).

Причины отёка лёгких

Отёк главного органа дыхательной системы является следствием многих заболеваний из областей кардиологии, урологии, пульмонологии, неврологии. У женщин клинический синдром сопровождает болезни органов репродуктивной системы.

При каких заболеваниях развивается отёк легких:

- бронхиты, астма, крупозная пневмония, опухоли (рак), эмфизема, пневмосклероз;

- пороки сердца, гипертоническая болезнь, инфекционное воспаление внутренней оболочки сердца, острый инфаркт миокарда, замещение мышечной ткани сердца соединительной, деформация клапанов;

- инфекции, вызывающие сильную интоксикацию (вирусные заболевания) – грипп, коклюш, корь, дифтерия, скарлатина, полиомиелит;

- сбои функциональности почек, острое нарушение клубочковой фильтрации, нефротический синдром (высокое содержание белка в моче);

- цирроз печени, острый панкреатит, непроходимость кишечника;

- инсульт, кровоизлияния в мозг, опухоли, инфекционный менингит, энцефалит, трепанация черепа;

- отравление едкими веществами, спиртными напитками, наркотическими веществами, лекарственными препаратами.

Классификация отёка лёгких

В зависимости от механизма развития, отёк лёгких делится на:

- кардиогенный, или сердечный, гидростатический, гемодинамический;

- некардиогенный – развивается при тяжёлом расстройстве дыхания из-за повышения проницаемости, остром повреждении лёгких или респираторном дистресс-синдроме, в том числе у новорождённых при незрелости органа;

- смешанный.

Описанные типы отёка лёгких имеют разные причины, к их лечению применяются разные схемы, но из-за схожей клинической симптоматики их сложно дифференцировать.

В здоровых лёгких движение жидкости и протеинов происходит через маленькие пространства между клетками эндотелия. Эти субстанции фильтруются из циркуляции не в альвеолы, имеющие плотную структуру, а в альвеолярное интерстициальное пространство. После проникновения в межлеточные участки жидкость поступает в перибронхиальное пространство, откуда удаляется через лимфатическую систему и попадает в кровоток. При этом гидростатические давление в лёгочных капиллярах примерно равно силе, которая ответственна за плазменную фильтрацию.

При повышении давления в капиллярах интенсифицируется трансваскулярная фильтрация жидкости. Это происходит из-за роста давления в лёгочной вене вследствие повышенного диастолического давления в левых желудочке и предсердии. Под действием этих сил жидкость с небольшим количеством протеинов преодолевает эпителий лёгких и заполняет не только межклеточное пространство, но и альвеолы. Так развивается кардиогенный отёк.

Некардиогенный отёк обусловлен увеличением сосудистой проницаемости лёгких, в результате жидкость направляется в лёгочный интерстиций и воздушные пространства. При этом она содержит значительное количество протеинов из-за большей проницаемости сосудистой мембраны для выхода протеинов плазмы.

По течению патологического процесса выделяют такие разновидности отёка:

- острый – развивается в течение 4 часов, в большинстве случаев заканчивается летальным исходом (случается при черепно-мозговых травмах, анафилаксии, инфаркте);

- подострый – график симптоматики напоминает волны, признаки отёчности то нарастают, то затихают, диагностируется при интоксикациях различной природы;

- молниеносный – развивается за несколько минут, человек погибает до начала реанимационных мероприятий;

- затяжной – период развития от 12 часов до 3-5 дней, симптомы стёрты, встречается у пациентов с хроническими болезнями органов дыхания и сердца.

Основы диагностики

На первое место в диагностике отёка легких выходят рентген и лабораторные анализы. Обследования проходят одновременно с неотложной помощью.

Изучают изменения газов крови. Вначале развивается гипокапния – недостаточность углекислого газа (CO2). Затем падает напряжение кислорода (O2). На поздней стадии стремительно увеличивается количество CO2, и уменьшаются показатели O2. В крови и тканях накапливаются щелочные вещества.

Также проводят биохимический скрининг для определения причин патологии – оценивают общий белок, мочевину, креатинин, делают печёночные пробы, коагулограмму.

При исследовании сердца на кардиограмме могут обнаружить признаки ишемии сердечной мышцы, аритмии, увеличение левого желудочка.

При использовании неинвазивных методов исследований, если возникли диагностические расхождения, надо ускорить определение причины развившегося состояния и назначить адекватное лечение, то прибегают к катетеризации лёгочной артерии.

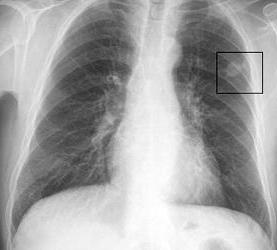

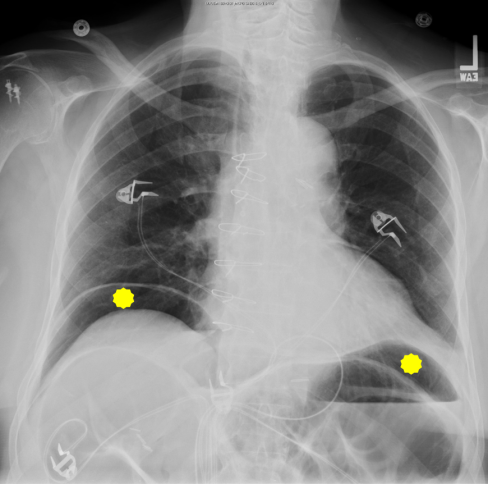

Рентгенография при отёке легких – основной метод обследования для постановки точного диагноза. В центре изображения присутствует выраженное затемнение в виде симметричной «бабочки» (основной признак).

Снимок позволяет своевременно выявить стадию развития отёчности, оценить динамику, определить механизм появления патологии.

Какие признаки отёка лёгких можно увидеть на рентгене

На рентгене видны такие признаки отека легких:

- границы корней лёгкого и сердца расширены;

- затемнение в корневой системе органа;

- изменения в артериях, сосудистая сетка смазана;

- диффузное очаговое слияние;

- инфильтрация (уплотнение) тканей;

- усиление лёгочного рисунка при остром отёке.

Расширение перибронхиального пространства

Из-за отёка стенок бронхиального дерева расширяется перибронхиальное пространство, появляются перибронхиальные муфты – утолщение сосудистых стенок. Диаметр сосудов и бронхов увеличивается, а контуры смазываются и становятся нечёткими. При этом просвет уменьшается.

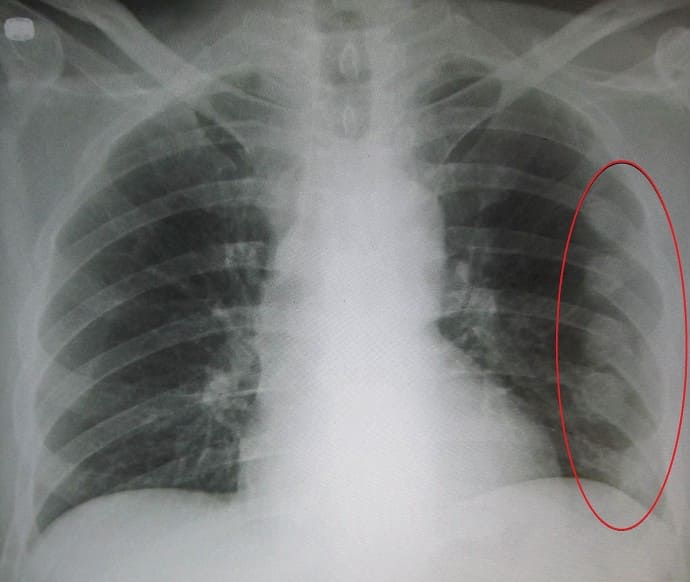

Плевральный выпот

Скопление отёчной жидкости способствует утолщению плевры и появлению плеврального выпота. Вначале он возникает справа, а затем наблюдается с двух сторон.

При отеке легких на фото рентгенограммы наблюдается типичный признак – утолщение листков междолевой плевры, расположенной горизонтально. Это чётко видно в прямой проекции.

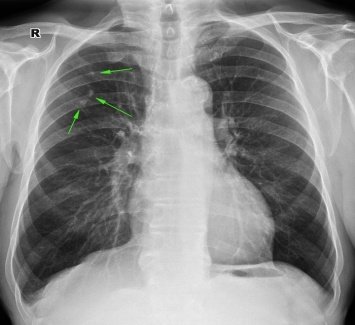

Линии Керли типов A, B, C и септальные тяжи на рентгенограмме

Один из рентгенологических признаков – появление линий Керли (линейные затемнения в паренхиме). Симптом обусловлен уплотнением стромы (остов лёгкого из соединительной ткани).

При отёчности чаще всего встречаются линии типа B – располагаются параллельно по периферии органа, по границе между долями. Длина – не более 1 см. Соприкасаются с плеврой, чаще локализуются в реберно-диафрагмальных углах.

Линии Керли типа A длиной от 2 до 6 см обнаруживаются реже и только вместе с другими линиями (B, C). Не имеют ответвлений, проходят диагонально от главного бронха к периферии.

Линии Керли C встречаются крайне редко. Проявляются в виде сетчатой исчерченности по всей площади органа.

Воздушная бронхограмма

При отеке легких на снимке рентгена можно увидеть воздушную бронхограмму – наполненные воздухом бронхи. Параллельно наблюдается лёгочная консолидация – альвеолы заполнены не воздухом, а жидкостью. На снимке видна инфильтрация, отмечается непрозрачность ткани.

Симптом воздушной бронхографии – важнейший критерий в дифференциации гидростатических отёков и отёчности в результате нарушения целостности капилляров. Рентгенологическая картина при поврежденных сосудах не такая динамичная. Изменения в лёгких обнаруживаются на вторые-третьи сутки и прогрессируют в течение нескольких дней. При таком отёке отсутствуют линии Керли, перибронхиальные муфты.

Лечение и профилактика

Лечение отёка лёгких осуществляется исключительно в условиях реанимации, где пациенту проводят мероприятия интенсивной терапии.

Этапы оказания экстренной помощи.

- Придание пациенту полусидящего или сидящего положения, наложение венозных жгутов на нижние конечности, что уменьшит возврат полного объёма крови к сердцу.

- Подача увлажнённого O2 с использованием пеногасителя, в тяжёлых случаях – перевод на ИВЛ (искусственную вентиляциию).

- Введение наркотического обезболивающего (Морфин) для послабления работы дыхательного центра в головном мозге.

- Введение мочегонного для уменьшения объёма циркулирующей крови.

- Для предупреждения перегрузки сердца показан нитроглицерин.

- С целью снижения давления в малом круге назначают ганглиоблокаторы (тормозят передачу нервных импульсов).

При реализации экстренных мероприятий важно дифференцировать тип развившегося острого отёка. Так, кардиогенный купируется приёмом диуретиков и снижением преднагрузки. Заболевание, ставшее причиной опасного состояния, может потребовать других терапевтических действий, например, незамедлительной коронарной реваскуляризации (хирургической операции по коррекции кровотока). При некардиогенном отёке реанимационная схема предусматривает вентилирование с низким дыхательным объёмом (примерно 6 мл на 1 кг массы тела пациента) с поддержанием давления в дыхательных путях на уровне не более 30 см водного столба. Такая щадящая стратегия вентиляции направлена на защиту целостности лёгких и, как результат, предупреждение смертности.

Больным с тяжёлой формой сепсиса показано введение рекомбинантного активированного протеина С4 и гидрокортизона в низких дозах.

После купирования приступа и стабилизации общего состояния проводят лечение основного заболевания.

Успешная профилактика лёгочного отёка – это раннее патогенетическое лечение, направленное на подавление механизмов развития симптома. Важно своевременно диагностировать основное заболевание, назначить целенаправленную терапию под контролем узкопрофильного специалиста.

Источник

Коронавирусная инфекция прежде всего поражает лёгкие, начиная с горла и переходя по дыхательным путям к жизненно важному органу. Узнаем, как выглядят лёгкие при коронавирусе на рентгене и в чем отличия COVID-19 от пневмонии.

Как коронавирус выглядит на рентгене?

COVID-19 поражает лёгкие. В плевральной полости вокруг органа дыхания накапливается жидкость и он увеличивается в размерах. Лёгочная ткань покрывается рубцами, и из-за этого человеку становится трудно дышать, так как часть органа разрушается и кислороду трудно попасть в кровь.

При рентгеновском излучении лёгких, поражённых коронавирусной инфекцией, наблюдаются затемнения в нижней части органа (на снимке обозначаются белыми пятнами). Пятна называются симптомом “матового стекла”. На рентгене видны пятна, которые обуславливаются наличием жидкости в лёгких.

Симптом “матового стекла” в легких

Симптом “матового стекла” проявляется у больных на фоне поражения лёгких вирусом. Так как дыхательный орган подвергается серьёзным изменениям, в нём появляются зоны повреждений.

Снижается плотность лёгочной ткани. В поражённом участке проявляется умеренно-сниженная воздушность, главным признаком выступает видимость сосудов лёгких и стенок бронхов.

Заметить данный симптом на рентгене сложно, поэтому требуется дополнительно сделать компьютерную томографию.

Типичные признаки проявления симптома “матового стекла”:

- стенки и структура бронхов чётко проглядываются;

- видны затемнения;

- сохраняется сосудистый рисунок;

- повышается прозрачность лёгочной ткани.

Причины, при которых встречается данный симптом:

- отёк лёгких;

- пневмонии, вызванные вирусными частицами;

- хронические заболевания лёгочных тканей;

- синдром дыхательных расстройств;

- системные заболевания соединительной ткани;

- сердечная недостаточность в стадии альвеолярного отёка лёгких;

- кровотечения из лёгочных сосудов.

Ниже представлены фото, как выглядит симптом “матового стекла” на рентгене и компьютерной томографии:

Как проявляется поражение легких при коронавирусе?

Типичные проявления нарушений органа дыхания при коронавирусной инфекции:

- в лёгких накапливается жидкость и постепенно занимает всё большую площадь;

- поражаются стенки сосудов и клеток крови в лёгких;

- видны затемнения по типу “матового стекла” различного размера, сопровождающееся уплотнением перегородок между альвеолами – пузырями, где капилляры органа обогащаются кислородом;

- в лёгких образуется рубцовая ткань, называющаяся “фиброзом”, вследствие чего снижается растяжимость и эластичность ткани.

Отличия пневмонии от коронавируса?

Пневмония – это воспаление лёгких, которое провоцируется бактериями. Обычная пневмония развивается, когда в органах дыхания скапливается мокрота, поэтому начинается нарушение вентиляции органа и размножаются микроорганизмы.

При пневмонии поражается только часть лёгких, а при коронавирусной инфекции страдает весь орган, он заполняется жидкостью и перестаёт снабжаться кислородом.

Пневмонию, в отличие от коронавируса, можно вылечить антибиотиками, уничтожив возбудителя.

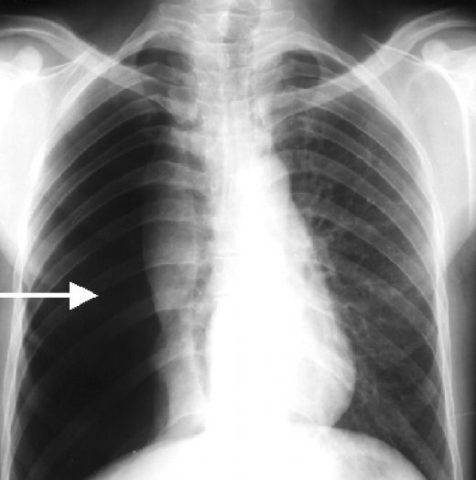

При пневмонии, на рентгеновском снимке легких, видны следующие признаки:

- в разных частях органа находятся очаги затемнения, имеющие неровные контуры и размер 3-12 мм;

- различаются тени по внешнему виду (овальные, кольцевидные, круглые), интенсивности цвета – чем темнее будет пятно, тем сильнее патологический процесс;

- если поражены лимфатические узлы и нарушено кровоснабжение органа, может быть заметно изменение корней лёгких, если поражена плевра – видны нарушения в рисунке куполов диафрагмы.

На рентгеновском снимке пневмония выглядит следующим образом:

Пневмония может развиваться в течение нескольких недель, а инкубационный период COVID-19 составляет 2-5 суток.

Чем отличается атипичная пневмония от коронавируса?

Атипичная пневмония вызвана воздействием микроорганизмов (микоплазм, хламидий, легионелл), являющихся нехарактерными для пневмонии. Также её называют острым респираторным синдромом. Болезнь первоначально проявляется интоксикацией:

- тошнотой;

- повышением потоотделения;

- слабостью;

- учащённым сердцебиением.

Не всегда больного беспокоит кашель. Высокая температура может сохраняться в течение длительного времени. Ещё одна особенность атипичной пневмонии – увеличение числа лейкоцитов в единице объёма крови, который можно определить, сдав анализ.

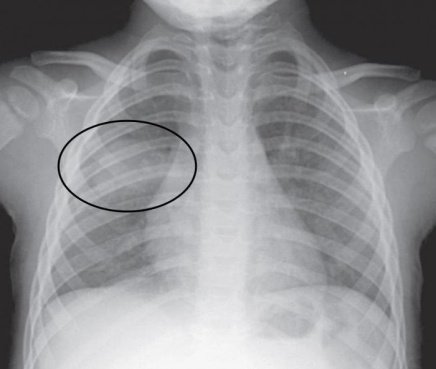

При атипичной пневмонии легких на рентгеновском снимке видны затемнения:

- мелкоочаговые – не более 3 мм;

- среднеочаговые – не более 7 мм;

- крупноочаговые – не более 12 мм;

- фокусные – более 12 мм.

Атипичная пневмония на рентгеновском снимке:

COVID-19 отличается от атипичной пневмонии тем, что сопровождается прежде всего лёгочными проявлениями. Симптомы обоих заболеваний могут совпадать – повышение температуры, насморк и боль в горле.

Атипичную пневмонию можно вылечить Тетрациклином, Ципрофлоксацином или макролидами. Но при COVID-19 эти средства не эффективны.

Отличие вирусной пневмонии от коронавируса?

Вирусная пневмония отличается от коронавируса более лёгким течением болезни. Распространёнными возбудителями вирусной пневмонии являются вирусы группы A и B, аденовирусы и вирусы парагриппа.

Как и при простой пневмонии, при вирусной форме заболевания, на рентгене видны такие же признаки поражения легких:

- затемнения;

- тени разной формы и размера;

- изменение корней легких.

Вирусная пневмония на рентгеновском снимке выглядит следующим образом:

Коронавирус отличается от вирусной пневмонии данными признаками:

- быстро развивается тяжёлая форма патологии, вирусная пневмония даже при неутешительных прогнозах оставляет шансы на выздоровление;

- коронавирус сопровождается учащённым сухим кашлем, если поражены оба лёгких, выделяется мокрота;

- плохо сбивается температура, при вирусной форме пневмонии по утрам температура уменьшается.

Самостоятельно отличить коронавирус от воспаления лёгких невозможно.

Коронавирусная инфекция оказывает разрушающее действие на легкие. Поэтому при ухудшении самочувствия, нужно обратиться за медицинской помощью. Такой подходит значительно увеличивает шансы на выздоровление.

Полезные видео

Обязательно посмотрите видео, где врачи коммунарки делятся снимками пациентов и рассказывают про самые популярные случаи и делятся своим опытом:

Источник

Последнее изменение: 2020-08-3

2019-11-22

Рентгенография грудной клетки (рентген) — это простое, эффективное обследование, которое более 100 лет остается актуальным, помогая врачам увидеть любые отклонения в грудной полости.

Ценность метода в том, что он может показать практически всю серьезную патологию на ранней стадии, подходит для экстренной диагностики и контроля лечения. Поэтому является часто выполняемым методом, может проводиться амбулаторно или в отделении с помощью стационарного или переносного рентгеновского аппарата.

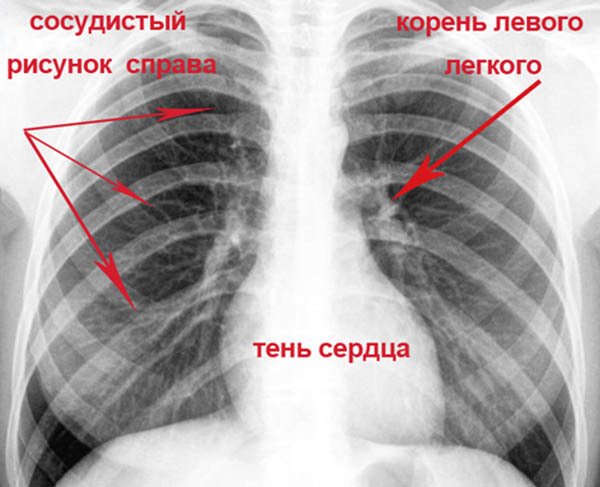

Снимок здоровых легких

У здорового человека на R-снимке четко видны поля легких, расположенные по бокам от позвоночника. Они не задерживают рентгеновские лучи, поэтому выглядят однородными, на них отсутствуют пятна.

В центре находится сердце, с правой стороны его тень должна выступать не больше чем на один сантиметр. Вверху видна ключица. В нижней части хорошо просматривается диафрагма в виде купола. В норме одна ее половина приподнята относительно другой. Горизонтальные тени – это ребра.

Бронхи обычно не видны. Их появление говорит о «легких курильщика» или хронических заболеваниях (бронхоэктазах или полостных образованиях в них).

Также не должен просматриваться сосудистый рисунок, его усиление говорит о нарушении циркуляции крови, повышении давления в них, что характерно для сердечной патологии. В норме сосуды видны лишь около корней в центральной части. Корни легких должны просматриваться четко, иметь стандартный размер, не быть расширены. Трахея должна располагаться по центру.

Важно

Если врач рентгенолог увидит подобную картину (без нарушений кровоснабжения, полостных и кистозных образований, признаков застоя), то в протоколе описания он напишет заключение: легочный рисунок не изменен, имеет четкую форму, патологических образований не выявлено.

Когда рентген легких обязателен

Рентгенография, в отличие от флюорографии, метод более информативный. Позволяет разрешить сомнения, возникшие после ФЛГ. Поэтому врачи часто направляют на рентген легких в случае обнаружения на флюорографии непонятных «находок». Без обзорного снимка в этих случаях не обойтись.

Также рентген предпочтительнее, если человек работает на вредном производстве или имеет контакт с больным туберкулезом.

Обязательно делают рентгенографию при следующих состояниях:

- затрудненном дыхании, одышке;

- длительном покашливании;

- травме и боли в груди;

- повышенной температуре неясного генеза;

- выраженной потливости;

- контроле эффективности лечения различных легочных заболеваний, таких как пневмония, рак;

- наличии крови или гноя в мокроте;

- болях в груди без видимых причин;

- после ДТП с множественными ушибами.

Какие выявляет заболевания

Патологию легких:

- Хронические обструктивные заболевания (ХОЗЛ) — эмфизема и хронический бронхит.

- Воздух за пределами легких (в плевральной полости). Патология называется – пневмоторакс.

- Инфекция (например, пневмония).

- Абсцесс — кольцевидная тень, которая говорит о полости.

- Жидкость в легких, что служит признаком сердечной недостаточности

- Жидкость вокруг легких (плевральный выпот).

- Затемнения в легких (например, рак, туберкулезная инфекция).

- Отек легкого.

Проблемы костей грудной клетки:

- Ушиб грудной клетки.

- Переломы ребер.

- Перелом ключицы.

Проблемы с сердцем:

- Расширенное и увеличенное сердце (кардиомегалия) говорит о сердечной недостаточности, проблемах с клапанами.

- Нарушение положения сердца (например, декстрокардия), когда сердце расположено в правой половине грудной клетки

- С целью контроля работы кардиостимуляторов, положения катетеров

- Жидкость вокруг сердца (выпот в перикарде) – перикардит.

- Отложение солей — кальцинаты сердца или кровеносных сосудов.

- Расширение либо сужение артерий, что позволяет предположить повышение давления крови в легочных артериях, указывает на патологию правых отделов сердца.

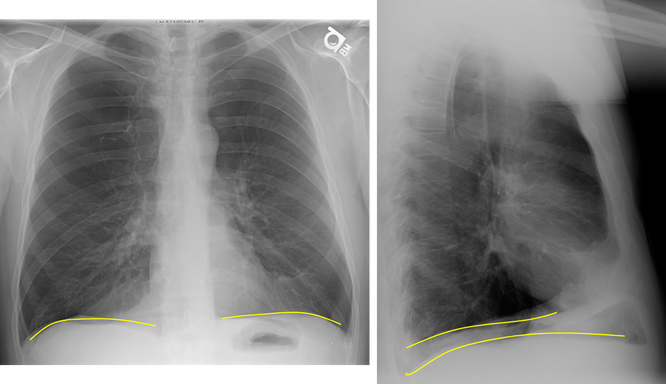

Проблемы диафрагмы:

- Опущение или поднятие ее купола.

- Выпячивание (грыжи).

- Уплотнение стенок.

- Наличие газа или жидкости под куполом диафрагмы.

В норме диафрагма имеет форму слегка вогнутого купола. Ее правая половина должна быть выше левой из-за печени. Разница составляет около 3 см. Ее контур должен быть гладким. Уплощенная (опущенная) диафрагма часто наблюдается у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) или при пневмотораксе.

Важно

Рентгенография грудной клетки позволяет практически поставить правильный диагноз, своевременно начать лечение и спасти жизнь человеку. Она выявляет патологию всех органов грудной клетки, начиная с легких и заканчивая диафрагмой. На рентгенограмме легких можно различить тени размером в 2 мм, а при флюорографическом исследовании – не менее 5 мм.

Какая подготовка

Исследование не требует специальной подготовки. Курение не влияет в постановке диагноза. Прием пищи желательно сократить, так как при полном желудке диафрагма немного смещается вверх, следовательно, результат может быть искажен.

Вызывают настороженность беременные женщины и дети. Обычно лечащий врач принимает решение о необходимости проведения рентгена у данной категории пациентов.

Перед проведением процедуры следует сообщить о наличии кардиостимулятора или других имплпантов. Оставить дома украшения, снять очки, убрать съемные зубные протезы.

Техника проведения

Рентген подобен фотографированию. Он выполняется врачом рентгенологом в специальном кабинете. Весь этап проведения включает несколько обязательных шагов:

- Пациент регистрируется в журнале.

- Освобождает верхнюю половину тела от украшений и одежды.

- При необходимости прикрывает свинцовым фартуком участки тела, которые не подлежат обследованию.

- Помещается между экраном с пленкой и рентгеновской трубкой. Плотно прижимается грудью или спиной к аппарату.

- Делает глубокий вдох и задерживает дыхание на несколько секунд, пока выполняется снимок.

Врач в это время находится в другой комнате и включает излучающий аппарат.

Процедура занимает не более пяти минут и не доставляет дискомфорта.

Выполнение исследования возможно в положении стоя, лежа или сидя. Рентгенолог приступает к описанию сразу же и отдает результат на руки больному. Далее снимок можно показать своему лечащему врачу или любым другим специалистам при необходимости.

Обычно делается обзорная рентгенография, но в направлении лечащий врач может указать на необходимость прицельной R -графии. Она дает больше информации по конкретной области, позволяет лучше изучить патологический участок.

Зачем нужен рентген легких в двух проекциях

Существуют два вида R-снимков – прямая и боковая проекции. В прямой позиции не всегда удается увидеть инфильтраты верхней доли легкого. Боковой снимок позволяет детальнее их изучить. Также на нем лучше просматриваются дорожки к корням легких, говорящие например, о туберкулезе.

Прямая позиция не всегда «видит» пневмонию, так как легкое состоит из сегментов, и в прямой проекции они наслаиваются друг на друга. Рентген с двух сторон позволяет лучше определить размеры сердца. Выявить точнее центральный и периферический рак.

Также на боковых снимках отчетливее видны очаги инфильтрации малых размеров, абсцессы, кисты, в этом случае они не закрываются грудиной.

Опасны ли рентгеновские лучи

Рентгеновские лучи являются одной из форм излучения, таких как свет или радиоволны. Они хорошо проходят через большинство объектов, включая тело. Некоторые пациенты обеспокоены тем, что рентген способствует возникновению рака.

Количество радиации, которое получает человек от рентгенографии грудной клетки, намного меньше, чем естественное излучение Земли, которому мы подвергаемся каждый день.

Радиация опасна в том случае, если ее суммарная доза превышает пороговый уровень (больше 1 миллизиверта за один сеанс).

Радиация опасна в том случае, если ее суммарная доза превышает пороговый уровень (больше 1 миллизиверта за один сеанс).

Во время ФЛГ пациент получает дозу до 0,8 мЗв, а за один рентген легких –0,3 мЗв. Например, 16-и часовой перелет приравнивается к одному рентгену легких.

Наибольшую дозу получают при КТ (компьютерная томография) — около 4 мЗв, что в 30-40 раз превышает дозу от рентгена. Так что, КТ нужно делать по строгим показаниям.

При заболеваниях, угрожающих жизни, вред от излучения будет наименьшим злом для больного. Противопоказаний диагностика не имеет, но есть ограничения по возрасту. Нежелательно проводить процедуру детям до 14 лет и беременным женщинам.

Как «прочитать» R-снимок

Для правильного описания снимка необходимо знание всевозможных форм заболеваний и большой практический опыт. Обычному человеку трудно «прочитать» рентгеновский снимок. Даже у врачей иногда не совпадают мнения по поводу полученных изображений.

Все же с некоторыми понятиями стоит познакомиться. Опасными считаются разного рода уплотнения, белые пятна (скопление воздуха или жидкости), тени в области легочных полей. Они говорят о патологических процессах.

Различные части тела пропускают лучи не одинаково. Плотная кость (ребра и позвоночник) поглощает большую часть излучения, и выглядят на снимке белыми, а мягкие ткани, такие как мышцы, жир, органы пропускают через себя рентгеновские лучи и поглощают меньше, поэтому выглядят темнее.

В результате на рентгеновском снимке мы видим кости — белыми, мягкие ткани — серыми, а воздух – черным.

Не стоит впадать в панику, если обнаружена тень в лёгком. Она может указывать не только на опасную болезнь, но и на бракованную пленку. Происхождение теней может быть вызвано множеством причин и не всегда представляют угрозу для жизни.

У рентгенологов существует целая классификация теней по размерам, степени уплотнения, форме, локализации. Например, зловещее для нас пятно у рентгенолога может не вызвать тревогу, и трактоваться как остаточные явления убитой инфекции. Об этом ему скажут незначительные на первый взгляд отличительные признаки.

В таблице ниже представлен перечень диагнозов с соответствующим каждому из них рентгеновским рисунком:

| Заболевание | Характерные изменения на рентген — снимке |

| Туберкулёз | Большое количество небольших затемнений. Большая круглая тень может означать прогрессирующий туберкулез. |

| Отек легких | Неравномерно разбросанные тени, напоминающие хлопья. |

| Экссудативный плеврит | Тоненькая темная линия, чаще по нижнему краю рёберной дуги. Трахея при этом смещается или вытягивается |

| Венозный застой в легких | Прикорневые зоны напоминают крылья мотылька, что говорит о застое крови в малом круге кровообращения (либо о прикорневой пневмонии). |

| Рак | Округлые образования, разные по величине, имеющие строго очерченную линию по контуру. |

| Эмфизема лёгких | Уплотнение диафрагмы, высокая воздушность легочных полей. |

| Перитонит | За счет концентрации газов в области брюшины, под куполом диафрагмы отсутствует просветление. |

| Абсцесс | Кольцевидная тень в легком. |

| Ателектаз (спадение легкого) | Интенсивное (черное) однородное затемнение всего легкого, доли или сегмента. На стороне поражения купол диафрагмы высоко поднят. |

| Сердечная недостаточность | Тень сердца приобретает округлую форму справа или слева. При увеличенном правом желудочке визуализируется затемнение слева |

| Силикоз (запыление) легких | Мелко разбросанные диффузные узловатые помутнения с относительным сохранением нижних зон легких |

Как выглядят болезни на R-снимках

| Проблемы легких: | |

| 1. Хронические обструктивные заболевания легких (ХОЗЛ) — эмфизема и хронический бронхит. На снимке видно уплощение диафрагмы, избыточное просветление легочных полей, расширение корней. Острый бронхит рентген не покажет. |

| 2. Воздух за пределами легких (в плевральной полости). В результате попадания воздуха в полость плевры видим частичное или полное спадение легкого. Патология называется – пневмоторакс. |

| 3. Инфекция легких (например, пневмония). Виден участок просветления. |

| 4. Абсцесс легкого. Кольцевидная тень говорит о полости. |

| · 5. Жидкость в легких (например, сердечная недостаточность). Двусторонние плевральные выпоты присутствуют у 70% пациентов с застойной сердечной недостаточностью. |

| 6. Очаг в легких (например, рак, туберкулезная инфекция). Видим пятно. |

Проблемы костей грудной клетки: | |

| 1. Ушиб грудной клетки. В обеих легких есть небольшие воспалительные инфильтраты. |

| 2. Переломы ребер. |

| 3. Перелом ключицы. |

Проблемы с сердцем: | |

| 1. Расширение сердца. Увеличенное сердце (кардиомегалия). Сердце занимает 50% от размера грудной клетки, увеличение предполагает его расширение (кардиомегалию) или перикардиальный выпот. |

| 2. Отложения кальция. Кальциевые отложения в легких чаще всего связаны со старой, вылеченной инфекцией. Такой узелок кажется плотным и белым и имеет ту же плотность, что и кость. |

Проблемы диафрагмы: | |

| 1. Уплощение диафрагмы, указывает на расширенные легкие, характерно для ХОЗЛ и эмфиземы. |

| 2. Правосторонний пневматорокс без смещения средостения и диафрагмальная грыжа (указана стрелкой). |

| 3. Свободный воздух под диафрагмой (обозначен желтым) |

Разновидности R- визуализации легких, их преимущества

Чаще всего в медицинских учреждениях используется обычный пленочный рентген. Для него необходимо приобретать пленку, на которой рентгеновские лучи, проходящие через тело человека, формируют изображение легкого.

Подобная пленка требует проявки с использованием вредных химических веществ и существует в единственном экземпляре. Главный недостаток аналогового рентгена — это более высокая доза облучения, контакт медперсонала с вредными веществами в процессе проявки. Не исключены артефакты самой пленки за счет пульсации крупных сосудов и движений во время акта дыхания.

Совсем другое дело цифровой рентген. Вместо пленки используется цифровой приемник, который преобразует лучи в изображение на компьютере. Его можно копировать, обрабатывать, пересылать в электронном виде, записывать на другие цифровые носители. Доза облучения на цифровом аппарате меньше в 8-10 раз.

Запись изображения на цифровой носитель дает уникальную возможность просматривать снимки в динамике (важно при хронических заболеваниях), делать необходимое количество копий, выделять отдельные участки, увеличивать и распечатывать полученное изображение.

Метод окажет огромную помощь специалистам терапевтического отделения, с точностью обнаружив пневмонию, бронхит, плеврит, туберкулез. Кардиологам покажет пороки сердца. Гастроэнтерологу поможет диагностировать диафрагмальную грыжу, педиатру — искривление позвоночника. Эндокринологи с помощью цифрового аппарата смогут на ранней стадии определить заболевания щитовидной железы.

Важно

Цифровая рентгенография повышает эффективность исследований, имеет низкую дозу облучения. За счет высокой разрешающей способности снимки получаются более чёткими и контрастными, что позволяет лучше оценить характер уплотнения, идентифицировать тень. Диагностировать опухоль в начальной стадии развития.

В тяжелых случаях, когда пациент нетранспортабельный, предусмотрена возможность сделать рентген легких на дому или в палате. Процедура выполняется на портативном передвижном или переносном рентген-устройстве. Аппарат работает на аккумуляторе. Он подходит для любых рентгенографических процедур в палатах экстренной и интенсивной терапии, идеален для детских отделений.

Еще один рентгенологический метод – это рентгеноскопия. Она позволяет визуализировать легкие в реальном времени. Можно рассмотреть патологию в процессе дыхания, оценить подвижность диафрагмы. R- cкопия используется при потере эластичности легкими