Отек легкого рентген диагностика

Отек легких – острая легочная недостаточность, связанная с массивным выходом транссудата из капилляров в легочную ткань, что приводит к инфильтрации альвеол и резкому нарушению газообмена в легких. Отек легких проявляется одышкой в покое, чувством стеснения в груди, удушьем, цианозом, кашлем с пенистой кровянистой мокротой, клокочущим дыханием. Диагностика отека легких предполагает проведение аускультации, рентгенографии, ЭКГ, ЭхоКГ. Лечение отека легких требует проведения интенсивной терапии, включающей оксигенотерапию, введение наркотических анальгетиков, седативных, мочегонных, гипотензивных средств, сердечных гликозидов, нитратов, белковых препаратов.

Общие сведения

Отек легких – клинический синдром, вызванный выпотеванием жидкой части крови в легочную ткань и сопровождающийся нарушением газообмена в легких, развитием тканевой гипоксии и ацидоза. Отек легких может осложнять течение самых различных заболеваний в пульмонологии, кардиологии, неврологии, гинекологии, урологии, гастроэнтерологии, отоларингологии. При несвоевременности оказания необходимой помощи отек легких может быть фатальным.

Причины

Этиологические предпосылки отека легких многообразны. В кардиологической практике отеком легких могут осложняться различные заболевания сердечно-сосудистой системы: атеросклеротический и постинфарктный кардиосклероз, острый инфаркт миокарда, инфекционный эндокардит, аритмии, гипертоническая болезнь, сердечная недостаточность, аортит, кардиомиопатии, миокардиты, миксомы предсердия. Нередко отек легких развивается на фоне врожденных и приобретенных пороков сердца – аортальной недостаточности, митрального стеноза, аневризмы, коарктации аорты, открытого артериального протока, ДМПП и ДМЖП, синдрома Эйзенменгера.

В пульмонологии отеком легких может сопровождаться тяжелое течение хронического бронхита и крупозной пневмонии, пневмосклероза и эмфиземы, бронхиальной астмы, туберкулеза, актиномикоза, опухолей, ТЭЛА, легочного сердца. Развитие отека легких возможно при травмах грудной клетки, сопровождающихся синдромом длительного раздавливания, плевритом, пневмотораксом.

В некоторых случаях отек легких выступает осложнением инфекционных заболеваний, протекающих с тяжелой интоксикацией: ОРВИ, гриппа, кори, скарлатины, дифтерии, коклюша, брюшного тифа, столбняка, полиомиелита.

Отек легких у новорожденных может быть связан с тяжелой гипоксией, недоношенностью, бронхолегочной дисплазией. В педиатрии опасность отека легких существует при любых состояниях, сопряженных с нарушением проходимости дыхательных путей – остром ларингите, аденоидах, инородных телах дыхательных путей и пр. Аналогичный механизм развития отека легких наблюдается при механической асфиксии: повешении, утоплении, аспирации желудочного содержимого в легкие.

В нефрологии к отеку легких может приводить острый гломерулонефрит, нефротический синдром, почечная недостаточность; в гастроэнтерологии – кишечная непроходимость, цирроз печени, острый панкреатит; в неврологии – ОНМК, субарахноидальные кровоизлияния, энцефалит, менингит, опухоли, ЧМТ и операции на головном мозге.

Нередко отек легких развивается вследствие отравлений химическими веществами (фторсодержащими полимерами, фосфорорганическими соединениями, кислотами, солями металлов, газами), интоксикаций алкоголем, никотином, наркотиками; эндогенной интоксикации при обширных ожогах, сепсисе; острого отравления лекарственными средствами (барбитуратами, салицилатами и др.), острых аллергических реакций (анафилактического шока).

В акушерстве и гинекологии отек легких чаще всего связан с развитием эклампсии беременных, синдрома гиперстимуляции яичников. Возможно развитие отека легких на фоне длительной ИВЛ высокими концентрациями кислорода, неконтролируемой внутривенной инфузии растворов, торакоцентеза с быстрой одномоментной эвакуацией жидкости из плевральной полости.

Патогенез

Основные механизмы развития отека легких включают резкое увеличение гидростатического и снижение онкотического (коллоидно-осмотического) давления в легочных капиллярах, а также нарушение проницаемости альвеолокапиллярной мембраны.

Начальную стадию отека легких составляет усиленная фильтрация транссудата в интерстициальную легочную ткань, которая не уравновешивается обратным всасыванием жидкости в сосудистое русло. Эти процессы соответствуют интерстициальной фазе отека легких, которая клинически проявляется в виде сердечной астмы.

Дальнейшее перемещение белкового транссудата и легочного сурфактанта в просвет альвеол, где они смешиваются с воздухом, сопровождается образованием стойкой пены, препятствующей поступлению кислорода к альвеолярно-капиллярной мембране, где происходит газообмен. Данные нарушения характеризуют альвеолярную стадию отека легких. Возникающая в результате гипоксемии одышка способствует снижению внутригрудного давления, что в свою очередь усиливает приток крови к правым отделам сердца. При этом давление в малом круге кровообращения еще больше повышается, а пропотевание транссудата в альвеолы увеличивается. Таким образом, формируется механизм порочного круга, обусловливающий прогрессирование отека легких.

Классификация

С учетом пусковых механизмов выделяют кардиогенный (сердечный), некардиогенный (респираторный дистресс-синдром) и смешанный отек легких. Термином некардиогенный отек легких объединяются различные случаи, не связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями: нефрогенный, токсический, аллергический, неврогенный и другие формы отека легких.

По варианту течения различают следующие виды отека легких:

- молниеносный – развивается бурно, в течение нескольких минут; всегда заканчиваясь летальным исходом

- острый – нарастает быстро, до 4-х часов; даже при немедленно начатых реанимационных мероприятиях не всегда удается избежать летального исхода. Острый отек легких обычно развивается при инфаркте миокарда, ЧМТ, анафилаксии и т. д.

- подострый – имеет волнообразное течение; симптомы развиваются постепенно, то нарастая, то стихая. Такой вариант течения отека легких наблюдается при эндогенной интоксикации различного генеза (уремии, печеночной недостаточности и др.)

- затяжной – развивается в период от 12 часов до нескольких суток; может протекать стерто, без характерных клинических признаков. Затяжной отек легких встречается при хронических заболеваниях легких, хронической сердечной недостаточности.

Симптомы отека легких

Отек легких не всегда развивается внезапно и бурно. В некоторых случаях ему предшествуют продромальные признаки, включающие слабость, головокружение и головную боль, чувство стеснения в грудной клетке, тахипноэ, сухой кашель. Эти симптомы могут наблюдаться за несколько минут или часов до развития отека легких.

Клиника сердечной астмы (интерстициального отека легких) может развиваться в любое время суток, однако чаще это происходит ночью или в предутренние часы. Приступ сердечной астмы может провоцироваться физической нагрузкой, психоэмоциональным напряжением, переохлаждением, тревожными сновидениями, переходом в горизонтальное положение и др. факторами. При этом возникает внезапное удушье или приступообразный кашель, вынуждающие больного сесть. Интерстициальный отек легких сопровождается появлением цианоза губ и ногтей, холодного пота, экзофтальма, возбуждения и двигательного беспокойства. Объективно выявляется ЧД 40-60 в минуту, тахикардия, повышение АД, участие в акте дыхания вспомогательной мускулатуры. Дыхание усиленное, стридорозное; при аускультации могут выслушиваться сухие свистящие хрипы; влажные хрипы отсутствуют.

На стадии альвеолярного отека легких развивается резкая дыхательная недостаточность, выраженная одышка, диффузный цианоз, одутловатость лица, набухание вен шеи. На расстоянии слышно клокочущее дыхание; аускультативно определяются разнокалиберные влажные хрипы. При дыхании и кашле изо рта пациента выделяется пена, часто имеющая розоватый оттенок из-за выпотевания форменных элементов крови.

При отеке легких быстро нарастает заторможенность, спутанность сознания, вплоть до комы. В терминальной стадии отека легких АД снижается, дыхание становится поверхностным и периодическим (дыхание Чейна-Стокса), пульс – нитевидным. Гибель больного с отеком легких наступает вследствие асфиксии.

Диагностика

Кроме оценки физикальных данных, в диагностике отека легких крайне важны показатели лабораторных и инструментальных исследований. Все исследования выполняются в кратчайшие сроки, иногда параллельно с оказанием неотложной помощи:

- Исследование газов крови. При отеке легких характеризуется определенной динамикой: на начальном этапе отмечается умеренная гипокапния; затем по мере прогрессирования отека легких PaO2 и PaCO2 снижается; на поздней стадии отмечается увеличение PaCO2 и снижение PaO2. Показатели КОС крови свидетельствуют о респираторном алкалозе. Измерение ЦВД при отеке легких показывает его увеличение до 12 см. вод. ст. и более.

- Биохимический скрининг. С целью дифференциации причин, приведших к отеку легких, проводится биохимическое исследование показателей крови (КФК-МВ, кардиоспецифических тропонинов, мочевины, общего белка и альбуминов, креатинина, печеночных проб, коагулограммы и др.).

- ЭКГ и ЭхоКГ. На электрокардиограмме при отеке легких часто выявляются признаки гипертрофии левого желудочка, ишемия миокарда, различные аритмии. По данным УЗИ сердца визуализируются зоны гипокинезии миокарда, свидетельствующие о снижении сократимости левого желудочка; фракция выброса снижена, конечный диастолический объем увеличен.

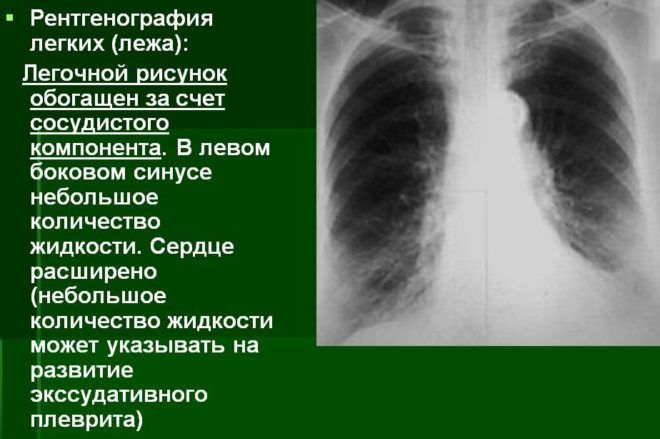

- Рентгенография органов грудной клетки. Выявляет расширение границ сердца и корней легких. При альвеолярном отеке легких в центральных отделах легких выявляется однородное симметричное затемнение в форме бабочки; реже – очаговые изменения. Возможно наличие плеврального выпота умеренного или большого объема.

- Катетеризация легочной артерии. Позволяет провести дифференциальную диагностику между некардиогенным и кардиогенным отеком легких.

Рентгенограмма ОГК. Выраженный отек легких у пациента с терминальной почечной недостаточностью.

Лечение отека легких

Лечение отека легких проводится в ОРИТ под постоянным мониторингом показателей оксигенации и гемодинамики. Экстренные мероприятия при возникновении отека легких включают:

- придание больному положения сидя или полусидя (с приподнятым изголовьем кровати), наложение жгутов или манжет на конечности, горячие ножные ванны, кровопускание, что способствует уменьшению венозного возврата к сердцу.

- подачу увлажненного кислорода при отеке легких целесообразнее осуществлять через пеногасители – антифомсилан, этиловый спирт.

- при необходимости – перевод на ИВЛ. При наличии показаний (например, для удаления инородного тела или аспирации содержимого из дыхательных путей) выполняется трахеостомия.

- введение наркотических анальгетиков (морфина) для подавления активности дыхательного центра.

- введение диуретиков (фуросемида и др.) с целью снижения ОЦК и дегидратации легких.

- введение нитропруссида натрия или нитроглицерина с целью уменьшения постнагрузки.

- применение ганглиоблокаторов (азаметония бромида, триметафана) позволяет быстро снизить давление в малом круге кровообращения.

По показаниям пациентам с отеком легких назначаются сердечные гликозиды, гипотензивные, антиаритмические, тромболитические, гормональные, антибактериальные, антигистаминные препараты, инфузии белковых и коллоидных растворов. После купирования приступа отека легких проводится лечение основного заболевания.

Прогноз и профилактика

Независимо от этиологии, прогноз при отеке легких всегда крайне серьезен. При остром альвеолярном отеке легких летальность достигает 20-50%; если же отек возникает на фоне инфаркта миокарда или анафилактического шока, смертность превышает 90%. Даже после благополучного купирования отека легких возможны осложнения в виде ишемического поражения внутренних органов, застойной пневмонии, ателектазов легкого, пневмосклероза. В том случае, если первопричина отека легких не устранена, высока вероятность его повторения.

Благоприятному исходу в немалой степени способствует ранняя патогенетическая терапия, предпринятая в интерстициальной фазе отека легких, своевременное выявление основного заболевания и его целенаправленное лечение под руководством специалиста соответствующего профиля (пульмонолога, кардиолога, инфекциониста, педиатра, невролога, отоларинголога, нефролога, гастроэнтеролога и др.).

Источник

Симптомы пневмонии во многом сходны с проявлениями иных легочно-бронхиальных заболеваний. Поэтому для установления точного диагноза недостаточно обычного осмотра пациента, и требуется его детальное обследование.

Рентген легких при подозрении на пневмонию — обязательная часть диагностики, необходимая для окончательного подтверждения результатов клинического осмотра.

Эффективность метода

Рентгенография при воспалении легких — дополнительная возможность для установки объективного диагноза, определения формы и стадии протекания заболевания.

Основные цели проведения рентгенографии:

- подтверждение предварительного диагноза по снимкам;

- определение вида заболевания и степени поражения легких;

- назначение эффективного метода лечения;

- исключение осложнений;

- контроль над процессом выздоровления и восстановления организма.

Пневмония характеризуется попаданием жидкости в альвеолы, отечностью, резким увеличением лейкоцитов и макрофагов, что выявляется в двустороннем порядке — клиническими и рентгенологическими методами.

Показания к проведению рентгена легких

Показания к проведению рентгенографии, при подозрении на воспаление легких, следующие:

Рентген легких применяют при лихорадке

- мокрый кашель;

- лихорадка;

- общее состояние (недомогание);

- результаты анализов, указывающие на протекающий воспалительный процесс.

В зависимости от хода болезни, может назначаться повторное обследование, что позволяет проследить за динамикой выздоровления и остаточными изменениями в легких и плевре.

Противопоказания для рентгеновских снимков

Проведение исследований рентгенологическими методами не имеет абсолютных противопоказаний, единственное исключение — беременность.

Внимание! Рентген противопоказан беременным женщинам, и, в первую очередь, находящимся в первом триместре.

При угрозе жизни от пневмонии, нормы здравоохранения допускают проведение рентгенографии для беременных. Во время обследования пациентку экранируют, закрывая область живота и таза и защищая плод от излучения.

Рентген противопоказан при беременности

Частота назначения рентгена

Диагностический рентген легких назначается по требованию врача, и проводится столько, сколько необходимо для определения характера патологии и установления методов лечения. Минздрав не рекомендует превышать суммарную норму рентгеновского излучения 1 мЗв в год, полученную в результате обследований. С учетом того, что при одном сеансе рентгена легких организм облучается от 0.3 мЗв до 3.0 мЗв, безопасными считаются до трех рентгенологических сеансов в год, которые проводятся на цифровом оборудовании, и один — на пленочном.

Рентгенографию разрешается делать раз в год

Пневмония на снимке

Для получения точного изображения, указывающего на характер заболевания, нужно представлять алгоритм обследования. Специалисты, занимающиеся расшифровкой снимков, изучают их особенности, в частности:

- качество изображения легких;

- наличие и концентрированность теней;

- четкость отображения тканей, костей и диафрагмы.

На основе увиденного рентгенолог составляет протокол-расшифровку с описанием полученных данных о легких.

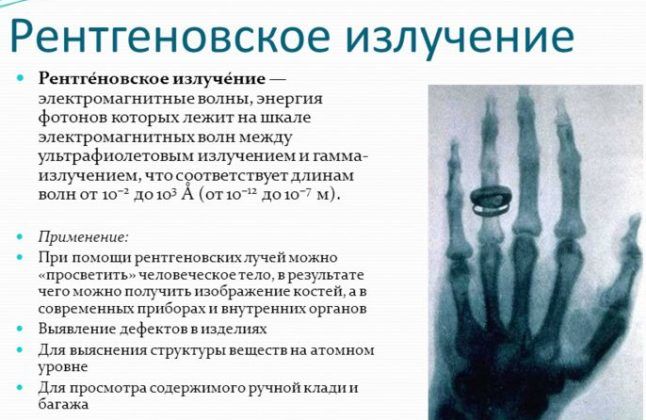

В первую очередь, при рассмотрении снимков, уделяют внимание затененным участкам, указывающим:

- на пневмонию;

- злокачественную опухоль;

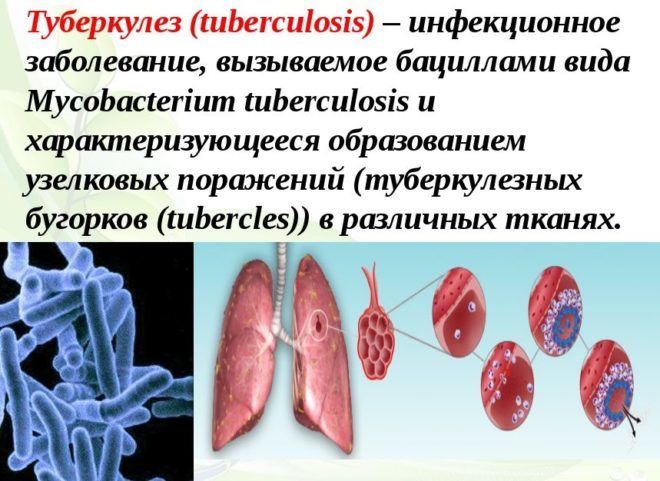

- туберкулез;

- отек.

Рентгенографию делают для диагностики туберкулеза

Правильная расшифровка снимка чрезвычайно важна при воспалении легких, для оглавления особенности патологии, и определения степени ее развития.

Негативная особенность рентгенографии, не позволяющая получать объективные данные — плоскостность изображения на снимке, что заставляет рентгенологов проводить диагностику сбоку и спереди.

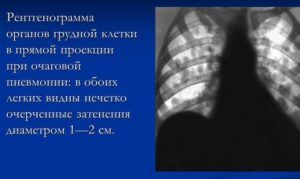

Расшифровка изображений очагов пневмонии на рентгене включает выявление:

- теней (единичных и обширных);

- силу затемнения;

- расширение корней легких.

Также важна степень поражения лимфососудов, плевральных синусов и диафрагмы.

Классификация заболевания по результатам рентгенографии

Изучение рентгеновского снимка помогает классифицировать форму заболеваний в виде:

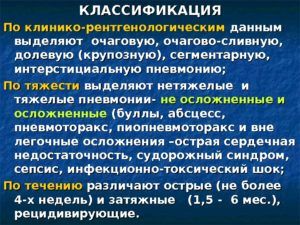

Классификация пневмонии

Площадь затемнения легких зависит от стадии заболевания.

В верхней точке развития процесса пораженный участок характеризуется снижением воздушности, что на снимке выглядит как легкая дымка. Повышение проницаемости капиллярных стенок приводит к глубокой инфильтрации легкого, которая отображается на снимке в виде темного, не имеющего четких контуров пятна. Постепенное улучшение состояния приводит к изменению изображения легких — затемнение теряет однородность, его размеры уменьшаются до полного исчезновения. На снимке также можно увидеть последствия заболевания: спайки, деформирование тканей, склеротические участки.

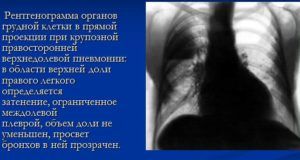

Крупозная пневмония на рентгене

Очаги крупозного воспаления легких отображаются как темные пятна средних размеров на одной или двух долях легких. Возбудитель крупозной пневмонии — палочка Фриндлера. Заболевание протекает в тяжелой форме и представляет угрозу для жизни пациентов.

Признаки крупозного воспаления на рентгеновском снимке:

Крупозная пневмония

- тотальное затемнение одной или двух долей;

- смещение средостения в сторону очага поражения;

- кардинальное изменение легочного рисунка;

- облитерация реберно-диафрагмальных синусов (при плеврите);

- тяжистость корней, указывающая на характер воспалительного процесса.

Выявление признаков крупозной пневмонии на рентгене возможно при прямой рентгенограмме, но, как правило, врачи предпочитают делать двусторонние снимки. Это позволяет определить количество пораженных участков и изучить состояние средостения.

Пневмония у ребенка

Воспаление легких у ребенка характеризуется быстрым распространением инфекций, и переходом от очаговой к крупозной форме.

Признаки пневмонии у детей на рентгеновских снимках:

Пневмония у детей

- размер затененных участков (до 2 мм);

- формирование очагов в нижних отделах;

- высокая концентрация плотности при прогрессе заболевания;

- увеличение лимфатических узлов;

- деформация сосудистого рисунка в легких;

- изменение размера корня.

По окончании курса и при полном выздоровлении необходимо продолжать наблюдение, проводить лечебные процедуры для восстановления легочной ткани и ликвидации признаков сопутствующего локального бронхита.

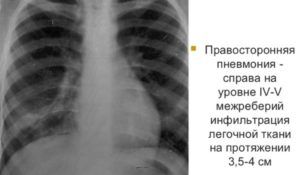

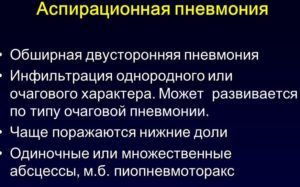

Рентгеновские снимки при аспирационной и интерстициальной пневмонии у взрослых

Причина возникновения аспирационной пневмонии — попадание содержимого желудка в бронхи, из-за чего происходит их закупоривание, проявляющееся на снимках в виде светлых и темных пятен.

Нарушение проходимости бронхиального дерева сопровождается:

Аспирационная пневмония

- появлением ателектаз, выглядящих на снимках как темные однородные треугольники на светлом фоне;

- подъемом купола диафрагмы;

- смещением средостения в сторону очага поражения.

Интерстициальная пневмония отображается на снимках в виде:

- перибронхиальных уплотнений легочных тканей;

- затенённости прилегающих к корню участков;

- неупорядоченного расширения бронхососудистого пучка.

Одностороннее воспаление вызывается стафилококком и выглядит как локальное уплотнение. Рентгенологи довольно легко определяют интерстициальное воспаление по интенсивности «ветки дерева» в очаге поражения.

Рентгенодиагностика атипичных пневмоний

Атипичное воспаление легких — воспалительный процесс, провоцируемый нетипичными возбудителями и проявляющийся одышкой, слегка повышенной температурой и слабым кашлем. Результат рентгенографии зависит от классификации возбудителя и активности протекания болезни. При слабой (средней) интенсивности, темные области в легких неравномерно затемнены, а границы пятен размыты. Также на снимке присутствует:

Атипичная пневмония

- деформация бронхиального и сосудистого рисунков;

- двустороннее поражение долей легких;

- возможно появление затемнений округлой формы, с наличием плеврального выпота.

Современные методы лечения довольно эффективны, тем не менее, патологические изменения могут проявляться на рентгеновских снимках на протяжении 30 дней.

Другие органы на снимке при воспалении легких

При пневмонии, кроме легочной ткани, поражаются:

- корни легких;

- диафрагма;

- плевральная полость.

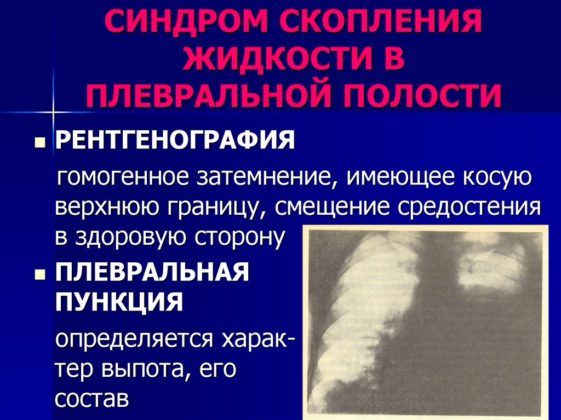

Плевральная полость на рентгене

Визуально наблюдаемые изменения корней предполагают увеличение лимфоузлов и нарушение микроциркуляции на пораженных участках. Также на воспаление легких указывают не фиксирующиеся у здоровых людей изображения бронх на снимках (кольцевидные изменения), и искривление стенки диафрагмы, возникающее при наличии в синусах плевральной жидкости.

Здоровые легкие на рентгене

Рентген здоровых легких

Для расшифровки изображения снимка больного следует знать, как выглядит рентгенограмма здорового человека, для которой характерно:

- отсутствие затемнений;

- структурность корней;

- четкость границ диафрагмы;

- обычные размеры средостения.

Наличие перечисленных признаков на рентгеновском снимке указывает на полное выздоровление пациента и необходимость прекращения лечебного курса.

Видео по теме: Пневмония

Источник