Отек легкого на кт

Перейти в содержание Вестника РНЦРР МЗ РФ N3.

Компьютерная томография при отеках легких различного генеза.

Сергеев Н.И., Георгиади С.Г., Котляров П.М..Российский научный центр рентгенорадиологии МЗ РФ (г. Москва).

Адрес документа для ссылки: https://vestnik.rncrr.ru/vestnik/v3/papers/ser2_v3.htm

Отек легких в результате повышения гидростатического давления, скопления жидкости в паренхиме органа может быть как одно из последствий левопредсердной недостаточности, так и тромбоэмболии легочных сосудов, поражении головного мозга. Рентгенологическое исследование, компьютерная томография один из основных методов определения характера и распространенности патологического процесса. Задачей исследования была разработка семиотики различных видов отека легких по данным компьютерной томографии высокого разрешения (КТВР), оценка возможностей метода в дифференциации причин, обусловивших происхождение отека. Исследовано 45 больных с отеком легких различного генеза.

При рентгенологическом исследовании органов грудной клетки, при отеках в результате повышения гидростатического давления в артериях малого круга на обзорных рентгенограммах грудной клетки наблюдается прогрессирующее расширение долевых сосудов, перибронхиальные утолщения, линии Керли, появление мелкоочаговой инфильтрации, расширение вены азигоз. При КТВР выявлялось утолщение междолькового и внутридолькового интерстиция преимущественно в верхних отделах левого легкого с утолщением стенок бронха, указывавших на начальные признаки отека легкого. По мере нарастания изменений присоединялся симптом «молочного стекла» с его нарастанием по обьему и интенсивности от передних отделов легкого к задним (влияние гравитации). Изменения касались обеих легких, были диффузного характера и указывали на заполнение жидкостью альвеолярной ткани.

У 6 больных наблюдался отек только в центральной части легкого (симптом “крыльев летучей мыши”). Отек являлся результатом острого обширного инфаркта миокарда с достаточно быстрым развитием относительной недостаточности митрального клапана. При рентгенологическом исследовании органов грудной клетки и КТВР наблюдался выраженный выпот в альвеолярную ткань прикорневых и центральных отделов легкого. Для данного вида отека было характерно отсутствие изменений в наружных отделах легкого. Исчезновение отека, при успешной терапии, может наблюдаться от 10 до 35 часов.

При хронической обструктивной болезни с развитием сердечной недостаточности (8 больных) характер отека легких отличался от двух предыдущих групп. Отличие заключалось в асимметрии отека. При компьютерной томографии отек выявлялся только в области сохранной легочной паренхимы с наличием симптома «молочного стекла», утолщением интерстициального компонента легочной ткани, стенок бронхов. Наблюдалась так же гравитационная зависимость в распределении выпота в альвеолы. Как показал анализ – асимметрия изменений легочной ткани обуславливалась характером деструктивных изменении. В зонах кистозной, фиброзной перестройки, где кровоток не определялся или был значительно ослаблен не наблюдалось и отека и наоборот. Другой особенностью КТ проявления отека у данной группы больных был выпот в плевральную полость. Асимметрия отека легочной ткани определялась так же у 4 пациентов с митральной недостаточностью – преимущественно в верхних отделах легких. В данных случаях неравномерность изменений, на наш взгляд, обуславливалась рефлюксом венозной крови преимущественно в вены верхних долей легкого.

У 12 больных отек легкого обуславливался тромбоэмболией легочной артерии. Особенность данного вида отека при КТВР была мозаичность картины перфузии легочной ткани за счет возникновения зон «молочного стекла» соответственно сегментарным или субсегментарным тромбированным артериям легкого. При этом не наблюдалось утолщение межальвеолярных, междольковых перегородок. Причина отека в гиперперфуззи, повышении давления в непораженных сосудах, на что указывает увеличение диаметра, расширение артерий с сохранной циркуляцией. Гиперемия и выпотевание жидкости в альвеолы, вероятно, обуславливают КТ картину отека при тромбоэмболии легочной артерии.

Отек легкого при венооклюзивном синдроме (5 больных) отличался преимущественным утолщением междольковых перегородок, небольшим плевральным выпотом и слабо выраженным симптомом «молочного стекла». Наблюдалось подчеркнутость междолевых щелей, утолщение стенок бронхов.

Для нейрогенного отека (больные с инсультом, травмой) была характерна массивная инфильтрация альвеолярной ткани при незначительном отеке интерстициального пространства.

Таким образом, КТВР эффективный метод уточнения наличия отека легких, его распространенности. Как показали проведенные исследования, отеки легкого обусловленные различными причинами имеют отличительные особенности, как по степени выявляемых изменений, так и распределении выпота в различных отделах легочной ткани.

© Вестник РНЦРР Минздрава России

© Российский научный центр рентгенорадиологии Минздрава России

Источник

Лучевая анатомия (рентген, КТ анатомия) интерстициальной ткани легких

Легочный интерстиций

а) Эмбриология:

• Эмбриональный остаток внутренностно-плеврального мезенхимального ложа:

о Область врастания дыхательных путей и сосудов при морфологическом созревании легкого

б) Анатомия:

• Продолжение рыхлой соединительной ткани:

о На протяжении от ворот легких до висцерального листка плевры

– Закреплен в воротах

– Напряжен за счет отрицательного давления висцерального листка плевры (внутриплеврального)

в) Микроскопия:

• Тонкие ретикулиновые волокна

• Тонкие эластиновые волокна

• Более толстые коллагеновые волокна

• Наиболее выражены вокруг крупных бронхо-сосудистых структур

г) Компоненты легочного интерстиция:

• Компоненты межклеточного матрикса:

о Фиброзная сеть коллагеновых и эластиновых волокон

– Коллагеновые волокна: не могут растягиваться или удлиняться

– Эластиновые волокна: могут удлиняться

• Клеточные компоненты: фибробласты, тучные клетки, тканевые макрофаги, лимфоциты

• Непрерывные эпителиальные и эндотелиальные базальные мембраны:

о Образуют барьер, отделяющий внешние границы от интерстиция

д) Функция легочного интерстиция:

• Обеспечивает структурную целостность легкого

• Позволяет легкому изменять форму при дыхании

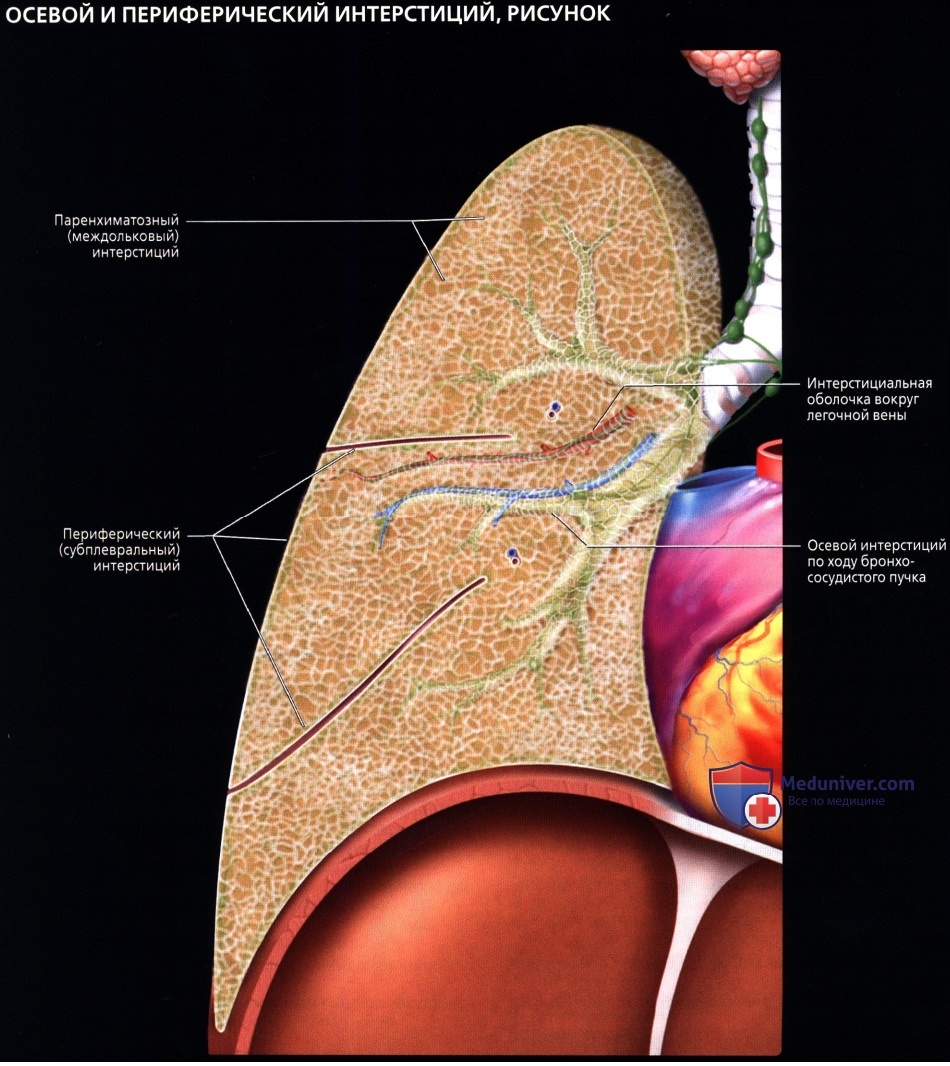

На рисунке показан осевой (бронхоартериальный) интерстиций, идущий по ходу бронхососудистых структур от ворот к периферическому отделу легкого. Периферический (субплевральный/междольковый) интерстиций идет по ходу субплевральных областей, включая междолеые щели, и продолжается по ходу междольковых перегородок, идущих обратно к воротам легкого с легочными венами и лимфатическими сосудами. Тонкая интерстициальная сеть паренхиматозного (междолькового) интерстиция наблюдается по всему объему легкого.

На рисунке показан осевой (бронхоартериальный) интерстиций, идущий по ходу бронхососудистых структур от ворот к периферическому отделу легкого. Периферический (субплевральный/междольковый) интерстиций идет по ходу субплевральных областей, включая междолеые щели, и продолжается по ходу междольковых перегородок, идущих обратно к воротам легкого с легочными венами и лимфатическими сосудами. Тонкая интерстициальная сеть паренхиматозного (междолькового) интерстиция наблюдается по всему объему легкого.  На рисунке показан паренхиматозный и периферический интерстиций вторичной легочной дольки. Периферический интерстиций идет по ходу субплевральных областей и междольковых перегородок с легочными венами и лимфатическими сосудами к воротам легкого. Дистальные отделы футляра осевого интерстиция показаны по ходу бронхососудистых структур при вхождении во вторичные легочные дольки. Паренхиматозный интерстиций образует сеть вокруг скоплений альвеол и альвеолярных мешочков. Цельная сеть из интерстициальных волокон вторичной легочной дольки достигает междольковых перегородок.

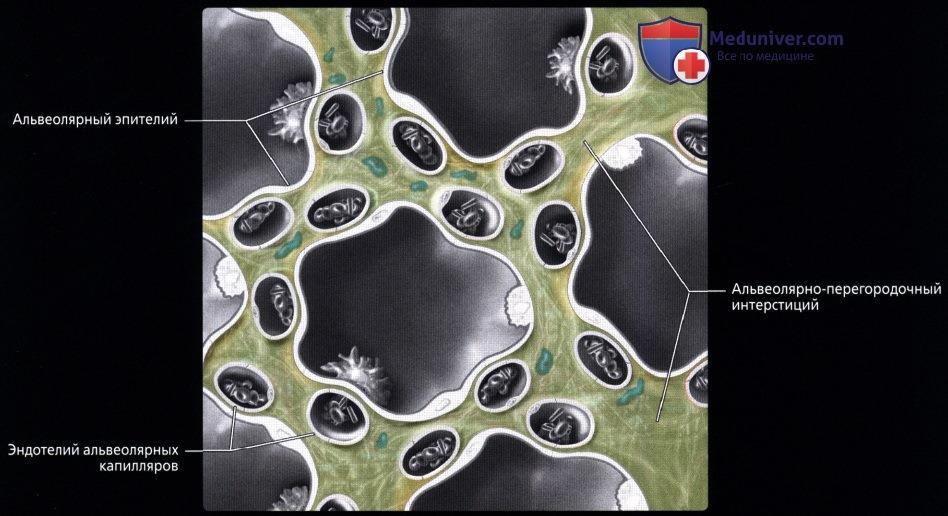

На рисунке показан паренхиматозный и периферический интерстиций вторичной легочной дольки. Периферический интерстиций идет по ходу субплевральных областей и междольковых перегородок с легочными венами и лимфатическими сосудами к воротам легкого. Дистальные отделы футляра осевого интерстиция показаны по ходу бронхососудистых структур при вхождении во вторичные легочные дольки. Паренхиматозный интерстиций образует сеть вокруг скоплений альвеол и альвеолярных мешочков. Цельная сеть из интерстициальных волокон вторичной легочной дольки достигает междольковых перегородок.  Паренхиматозный интерстиций расположен между эндотелием капилляров и эпителием альвеол и находится в прилегающих альвеолярных перегородках.

Паренхиматозный интерстиций расположен между эндотелием капилляров и эпителием альвеол и находится в прилегающих альвеолярных перегородках.  Микропрепарат (окраска гематоксилин-эозином, большое увеличение): видны тонкие соединительнотканные элементы, образующие осевой (околобронхососудистый) интерстиций, окружающий легочные сосуды и дыхательные пути.

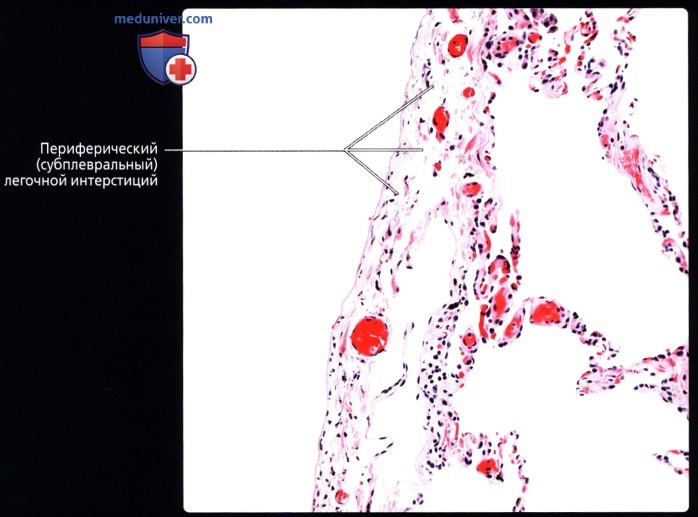

Микропрепарат (окраска гематоксилин-эозином, большое увеличение): видны тонкие соединительнотканные элементы, образующие осевой (околобронхососудистый) интерстиций, окружающий легочные сосуды и дыхательные пути.  Микропрепарат (окраска гематоксилин-эозином, большое увеличение): определяется периферический (субплевральный) легочной интерстиций. Тонкие коллагеновые и эластиновые волокна занимают субплевральную зону и окружают субплевральные и лимфатические сосуды.

Микропрепарат (окраска гематоксилин-эозином, большое увеличение): определяется периферический (субплевральный) легочной интерстиций. Тонкие коллагеновые и эластиновые волокна занимают субплевральную зону и окружают субплевральные и лимфатические сосуды.

Интерстициальная волокнистая ткань

а) Подразделяется на три отдела, образующих единую структуру:

• Осевой (бронхоартериальный)

• Паренхиматозный (внутридольковый)

• Периферический (субплевральный и перегородочный)

б) Осевой (бронхоартериальный):

• Окружает бронхоартериальные пучки

• На протяжении от ворот до респираторных бронхиол в периферических отделах легких

в) Паренхиматозный (междольковый):

• Тонкая сеть очень тонких соединительнотканных волокон в стенках альвеол

• Расположен между базальными мембранами альвеолы и капилляра

• Обеспечивают поддержку вторичной легочной дольки

г) Периферический (субплевральный):

• Расположен между плеврой и тканью легкого

• Является продолжением междольковых перегородок и околовенозного интерстициального пространства

• На протяжении от легочной ткани до ворот

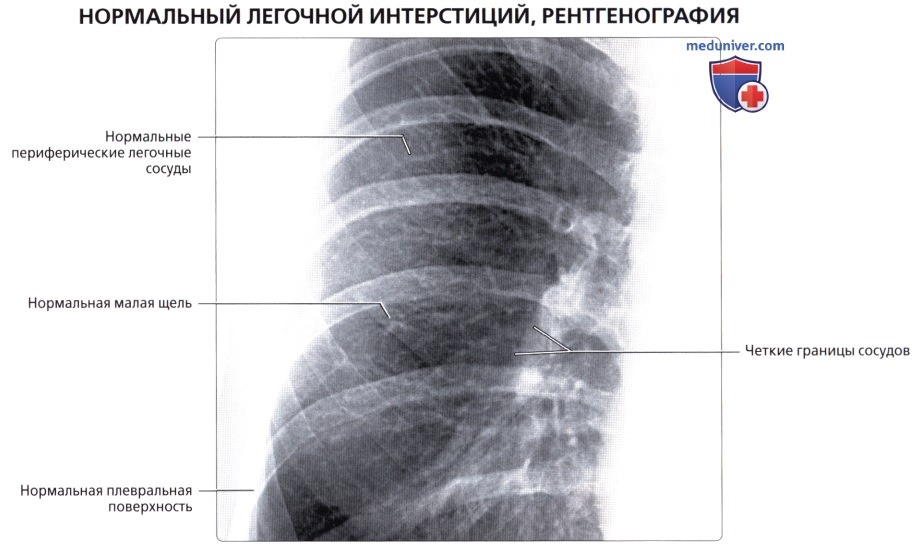

Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции, изображение урезано до правого легкого: признаки нормальной легочной ткани. Сосудистые структуры легких в норме сходятся к периферическим отделам легкого. Границы сосудистых структур четкие. Плевральные поверхности не визуализируются, малая щель визуализируется слабо.

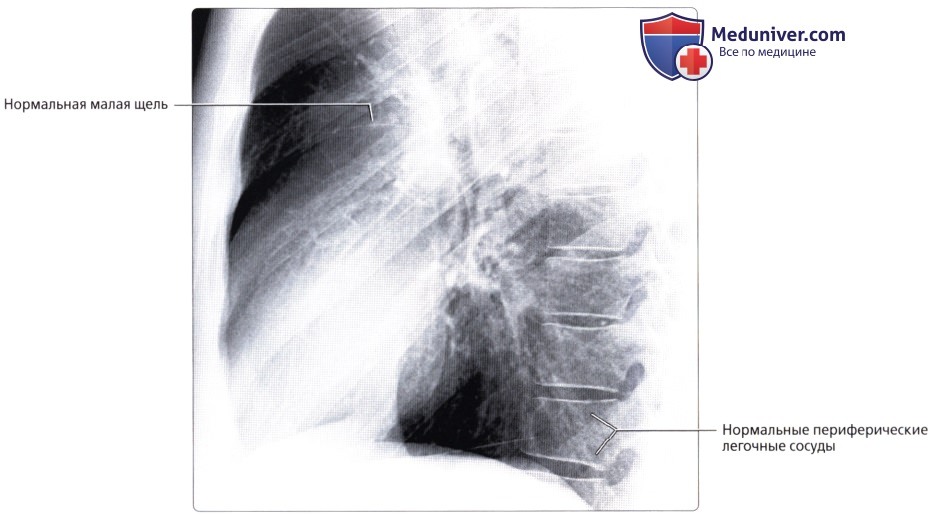

Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции, изображение урезано до правого легкого: признаки нормальной легочной ткани. Сосудистые структуры легких в норме сходятся к периферическим отделам легкого. Границы сосудистых структур четкие. Плевральные поверхности не визуализируются, малая щель визуализируется слабо.  Рентгенография органов грудной клетки в боковой проекции: у этого же пациента визуализируются нормальные сосуды в периферических отделах легких. Нормальная малая щель видна в виде тонкой белой линии. Слабо определяемые легочные сосуды, утолщение щелей и плевры, утолщение бронхососудистых пучков и визуализация интерстициальных теней говорит о наличии интерстициальной болезни легких.

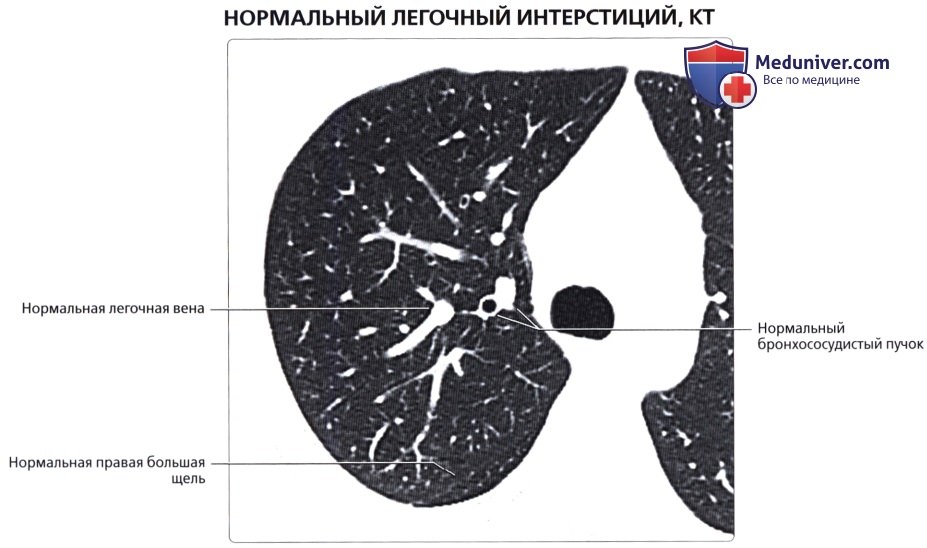

Рентгенография органов грудной клетки в боковой проекции: у этого же пациента визуализируются нормальные сосуды в периферических отделах легких. Нормальная малая щель видна в виде тонкой белой линии. Слабо определяемые легочные сосуды, утолщение щелей и плевры, утолщение бронхососудистых пучков и визуализация интерстициальных теней говорит о наличии интерстициальной болезни легких.  КТ с контрастированием (легочное окно), аксиальный срез, изображение урезано до верхней доли правого легкого: определяются нормальные сосудистые и бронхиальные структуры и нормальная правая малая щель.

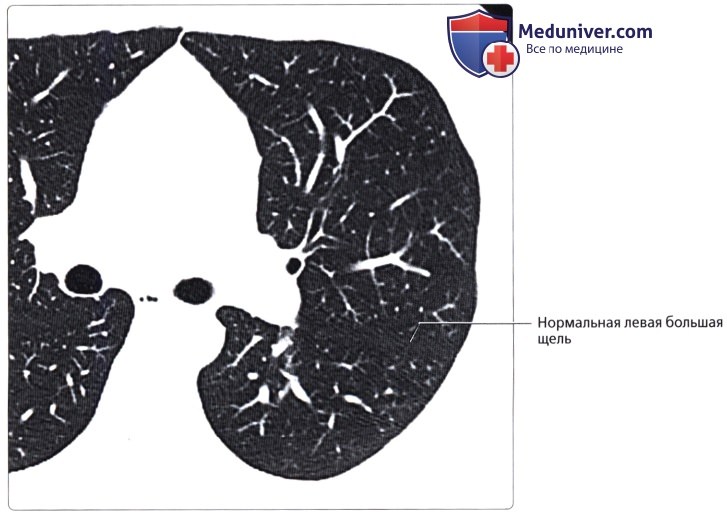

КТ с контрастированием (легочное окно), аксиальный срез, изображение урезано до верхней доли правого легкого: определяются нормальные сосудистые и бронхиальные структуры и нормальная правая малая щель.  КТ с контрастированием (легочное окно), аксиальный срез, изображение урезано до верхней доли левого легкого: у этого же пациента определяются нормальные сосуды, бронхи и признаки плевры. Левая большая щель частично визуализируется в виде тонкой линии, разделяющей верхнюю и нижнюю доли левого легкого. Нормальный субплевральный интерстиций не визуализируется.

КТ с контрастированием (легочное окно), аксиальный срез, изображение урезано до верхней доли левого легкого: у этого же пациента определяются нормальные сосуды, бронхи и признаки плевры. Левая большая щель частично визуализируется в виде тонкой линии, разделяющей верхнюю и нижнюю доли левого легкого. Нормальный субплевральный интерстиций не визуализируется.

Визуализация нормального легочного интерстиция

а) Рентгенография органов грудной клетки:

• Обычно не визуализируется

• Тонкие или не определяющиеся щелевые линии, ограничивающие субплевральный интерстиций

• Визуализация интерстиция при рентгенографии говорит о наличии интерстициального заболевания легкого

б) КТ с высоким разрешением:

• Обычно не визуализируется

• В некоторых случаях визуализируются междольковые перегородки

о Обычно расположены по ходу периферических легочных вен

• Осевая интерстициальная сеть визуализируется слабо

о По ходу бронхососудистых пучков

Визуализация при интерстициальной болезни легких

а) Рентгенография органов грудной клетки:

• Визуализация и оценка ограничены пространственным разрешением и наложением паренхиматозных структур

• Полезно для отображения распространения и прогрессирования интерстициальных аномалий во времени

б) КТ с высоким разрешением:

• Общие принципы:

о Отдельные срезы, получаемы при КТ с высоким разрешением (КТВР), показывают легкое на разделенных уровнях

о КТВР с использованием нескольких датчиков позволяет провести КТВР-волюметрию всего объема легких за время одного вдоха

• Технические особенности:

о Тонкая коллимация: 1,0-1,5 мм

о Для реконструкции изображений используется алгоритм для высокого разрешения

о При полном вдохе

о Возможна визуализация в положении лежа на животе и при выдохе

• Использование КТВР:

о Большая чувствительность и специфичность по отношению к рентгенографии грудной клетки

о Демонстрирует макроскопическую анатомию легких

о Позволяет лучше охарактеризовать аномалии по сравнению с рентгенографией грудной клетки

Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции, изображение урезано до правого легкого: у пациента с интерстициальным отеком легкого определяется утолщение легочных сосудов с размытием границ сосудов в области ворот. Обратите внимание на утолщение малой щели и «окопобронхиальное уплотнение» вокруг бронхососудистого пучка, наблюдаемое на концах сосудов в правой надворотной области. Линии Керли типа В (перегородочные линии) видны в нижних отделах легких и идут внутрь от плевральной поверхности и перпендикулярно им.

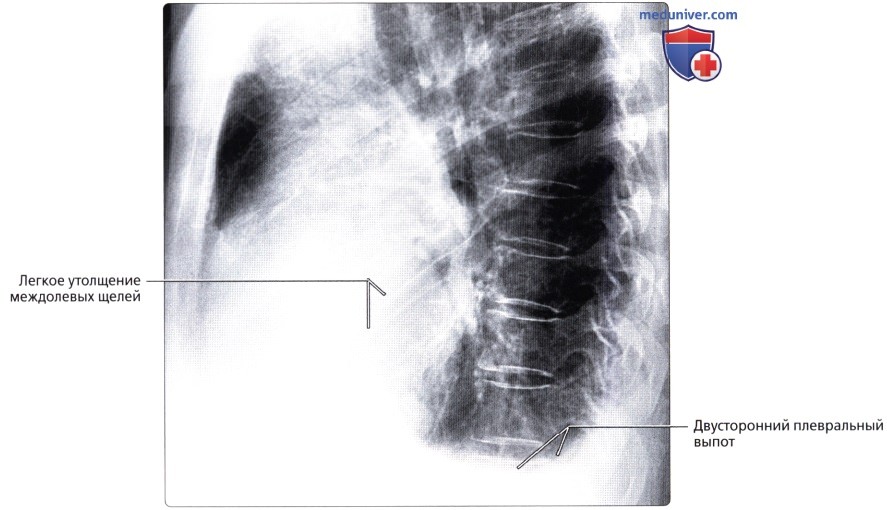

Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции, изображение урезано до правого легкого: у пациента с интерстициальным отеком легкого определяется утолщение легочных сосудов с размытием границ сосудов в области ворот. Обратите внимание на утолщение малой щели и «окопобронхиальное уплотнение» вокруг бронхососудистого пучка, наблюдаемое на концах сосудов в правой надворотной области. Линии Керли типа В (перегородочные линии) видны в нижних отделах легких и идут внутрь от плевральной поверхности и перпендикулярно им.  Рентгенография органов грудной клетки в боковой проекции: у этого же пациента определяется легкое утолщение междолевых щелей и двусторонний плевральный выпот, проявляющийся в виде притупления задних реберно-диафрагмальных углублений.

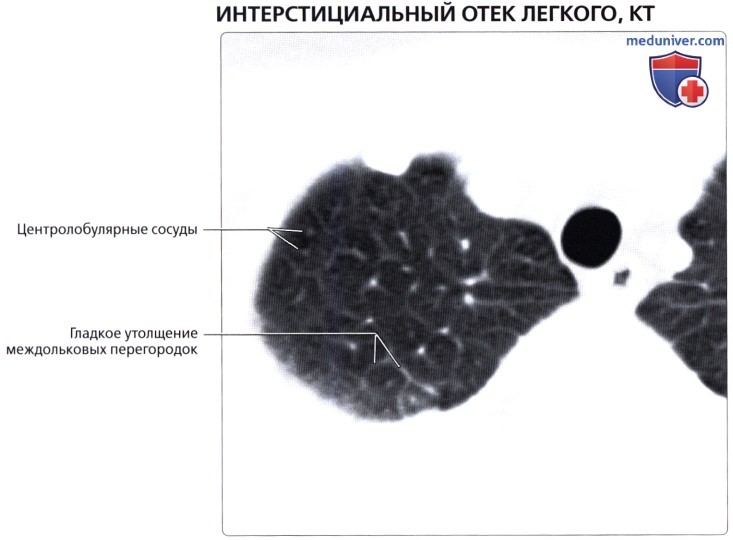

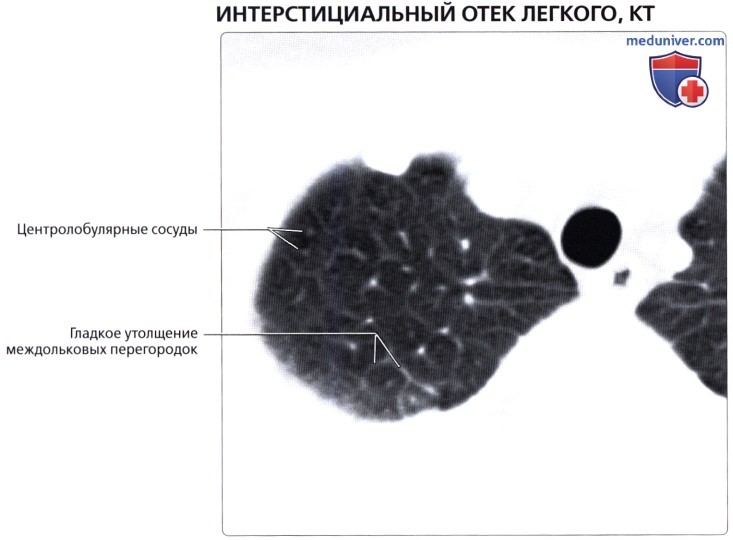

Рентгенография органов грудной клетки в боковой проекции: у этого же пациента определяется легкое утолщение междолевых щелей и двусторонний плевральный выпот, проявляющийся в виде притупления задних реберно-диафрагмальных углублений.  Бесконтрастное КТ (легочное окно), аксиальный срез, изображение урезано до верхней доли правого легкого: у мужчины 49 лет с интерстициальным отеком определяется гладкое утолщение междольковых перегородок, очерчивающее границы вторичных легочных долек.

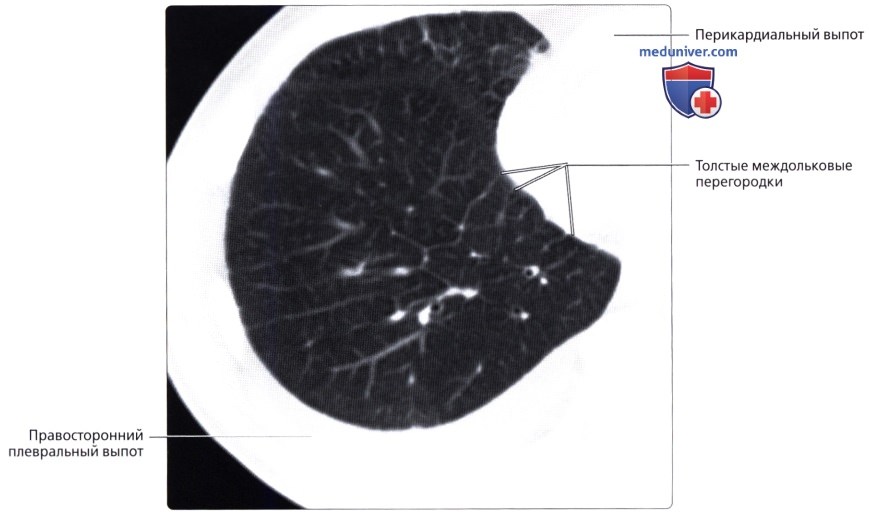

Бесконтрастное КТ (легочное окно), аксиальный срез, изображение урезано до верхней доли правого легкого: у мужчины 49 лет с интерстициальным отеком определяется гладкое утолщение междольковых перегородок, очерчивающее границы вторичных легочных долек.  Бесконтрастное КТ (легочное окно), аксиальный срез: на уровне нижней и средней доли правого легкого у этого же пациента определяется правосторонний плевральный и перикардиальный выпот. Гладкие утолщения перегородок частично очерчивают границы нескольких вторичных легочных долек.

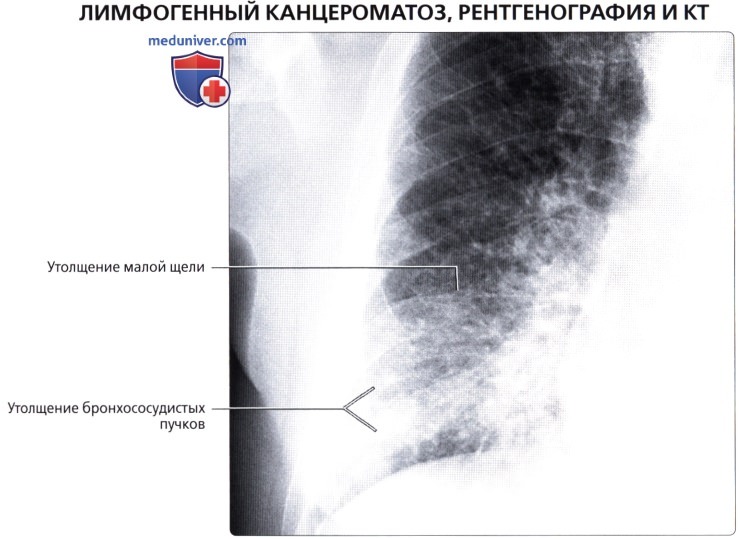

Бесконтрастное КТ (легочное окно), аксиальный срез: на уровне нижней и средней доли правого легкого у этого же пациента определяется правосторонний плевральный и перикардиальный выпот. Гладкие утолщения перегородок частично очерчивают границы нескольких вторичных легочных долек.  Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции, изображение урезано до правого легкого: у пациента с раком легкого и лимфогенным канцероматозом определяется утолщение бронхоартериальных пучков. Утолщение малых щелей отражает вовлечение субплеврального интерстиция.

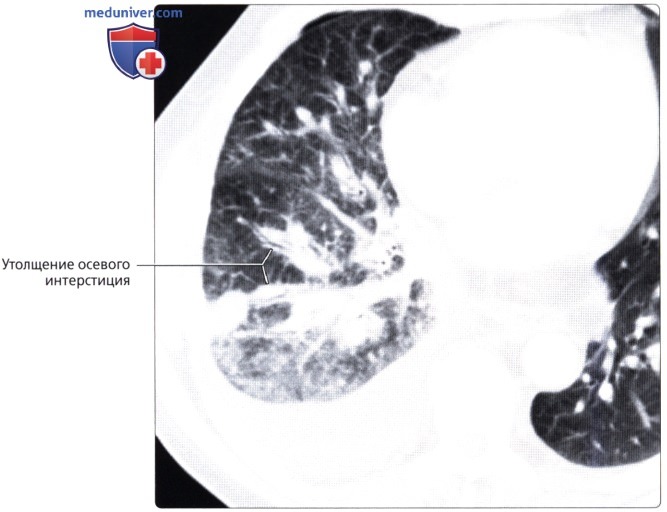

Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции, изображение урезано до правого легкого: у пациента с раком легкого и лимфогенным канцероматозом определяется утолщение бронхоартериальных пучков. Утолщение малых щелей отражает вовлечение субплеврального интерстиция.  КТ с контрастированием (легочное окно), аксиальный срез, изображение урезано до правого легкого: у этого же пациента определяется утолщение осевого и периферического интерстиция. Осевой интерстиций расположен по ходу бронхоартериальных пучков. Периферический интерстиций расположен в субплевральной области и междольковых перегородках. Присутствует правосторонний плевральный выпот.

КТ с контрастированием (легочное окно), аксиальный срез, изображение урезано до правого легкого: у этого же пациента определяется утолщение осевого и периферического интерстиция. Осевой интерстиций расположен по ходу бронхоартериальных пучков. Периферический интерстиций расположен в субплевральной области и междольковых перегородках. Присутствует правосторонний плевральный выпот.

Рентгенография органов грудной клетки при интерстициальных заболеваниях легких

а) Линейные (перегородочные) тени:

• Утолщение междольковых перегородок

• Классифицируется по расположению, длине и ориентации как линии Керли

• Линии Керли типа А:

о Прямые тени линейной формы в верхних отделах легкого:

– 2-6 см в длину, 1 -3 мм в ширину

о Центральный конец направлен к воротам; направлены к периферии легких

о Идет в сторону плевральной поверхности, но не достигает ее

• Линии Керли типа В:

о Прямые тени линейной формы преимущественно в нижних отделах легкого:

– 1,5-2,0 см в длину, 1-2 мм в ширину

о Контактируют с плеврой и перпендикулярны ей

• Линии Керли типа С:

о Ветвящиеся линейные тени в основаниях легких

о Тонкие и напоминают сеть

о При взгляде с лицевой стороны выглядят как линии Керли типа В

б) Перибронхиальные уплотнения:

• Утолщение осевого (бронхоартериального) интерстиция

• Визуализируется в виде явного утолщения бронхиальных стенок при визуализации на концах

• Лучше всего визуализируются в области ворот

в) Периферический туман:

• Интерстициальный отек в области бронхоартериальных пучков

• Приводит к размыванию границ сосудов

• Лучше всего оценивать в сравнении с предыдущими рентгенографиями

г) Ретикулярные и узловые тени:

• Ретикулярные тени:

о Множество пересекающихся неровных линий:

– Тонкие: >3 мм в толщину

– Средние: 3-10 мм в толщину

– Толстые: <10 мм в толщину

• Узловые тени:

о Интерстициальные узелки

о Характерна малая толщина: 1-2 мм

о Обычно имеют четкие границы

• Ретикулярно-узловые тени:

о Воспринимаются как сочетания линий и точек, часто являются артефактом

о Наложение линий/ретикуляций может имитировать узелки о Наложение узелков может имитировать ретикуляции

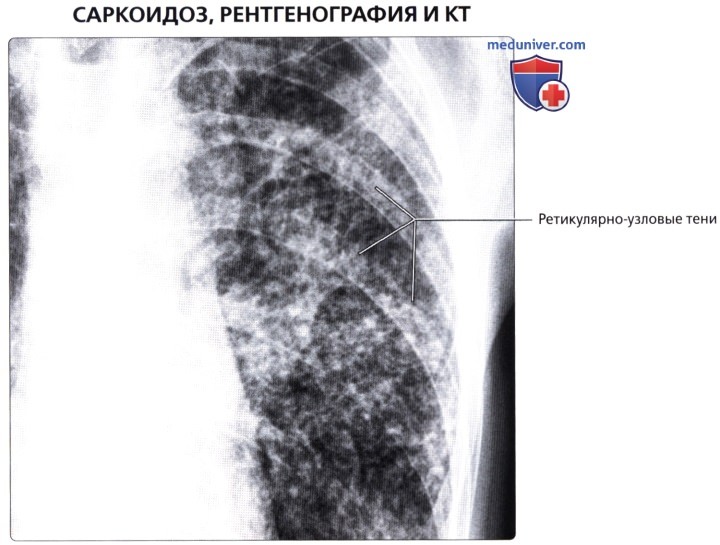

Рентгенография органов грудной клетки в ПЗ проекции, изображение урезано до левого легкого: у пациента с саркоидозом определяются ретикулярно-узловые тени с преимущественным расположением в среднем и верхнем центральных отделах легкого.

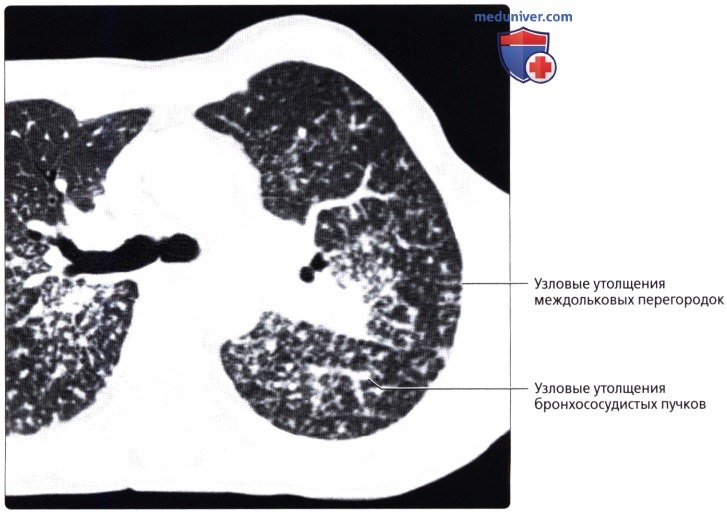

Рентгенография органов грудной клетки в ПЗ проекции, изображение урезано до левого легкого: у пациента с саркоидозом определяются ретикулярно-узловые тени с преимущественным расположением в среднем и верхнем центральных отделах легкого.  КТ с контрастированием (легочное окно), аксиальный срез: у этого же пациента определяется узловое утолщение бронхососудистых/бронхоартериальных пучков (осевой интерстиций) и междольковых перегородок (периферический интерстиций) с несколькими субплевральными узелками (периферический интерстиций).

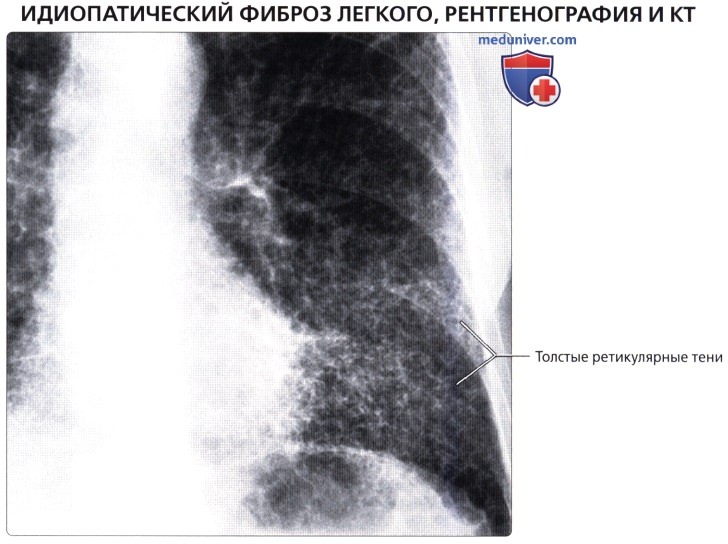

КТ с контрастированием (легочное окно), аксиальный срез: у этого же пациента определяется узловое утолщение бронхососудистых/бронхоартериальных пучков (осевой интерстиций) и междольковых перегородок (периферический интерстиций) с несколькими субплевральными узелками (периферический интерстиций).  Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции, изображение урезано до левого легкого: у пациента с поздней стадией идиопатического фиброза легкого определяются толстые ретикулярные тени, расположенные преимущественно в периферических и базальных отделах обоих легких.

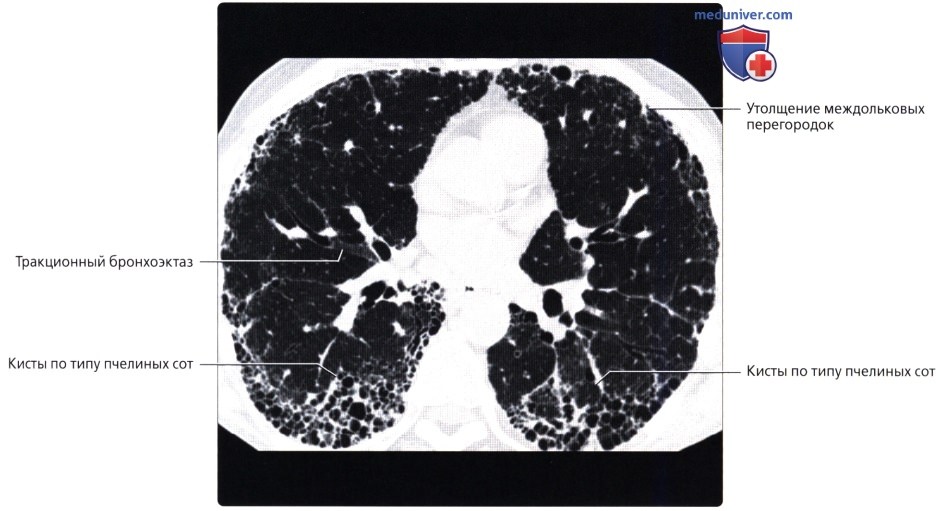

Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции, изображение урезано до левого легкого: у пациента с поздней стадией идиопатического фиброза легкого определяются толстые ретикулярные тени, расположенные преимущественно в периферических и базальных отделах обоих легких.  Бесконтрастное КТ (легочное окно), аксиальный срез: у этого же пациента определяется диффузное поражение периферического и паренхиматозного интерстиция с утолщением междольковых перегородок, распространенное формирование «пчелиных сот» в субплевральных отделах легкого с кистозными изменениями в субплевральных отделах, и тракционный ателектаз.

Бесконтрастное КТ (легочное окно), аксиальный срез: у этого же пациента определяется диффузное поражение периферического и паренхиматозного интерстиция с утолщением междольковых перегородок, распространенное формирование «пчелиных сот» в субплевральных отделах легкого с кистозными изменениями в субплевральных отделах, и тракционный ателектаз.

Интерстициальные заболевания легких на КТ с высоким разрешением

а) Ретикулярные тени:

• Множество пересекающихся неровных линий в виде сетки

• Утолщение междольковых перегородок:

о Гладкие: отек легочной ткани, лимфогенный канцероматоз (часто узловой)

о Узловые: лимфогенный канцероматоз, саркоидоз

о Неровные: фиброз

• Утолщение междолькового интерстиция:

о Тонкие ретикулярные тени в виде сетки о Часто является ранним проявлением фиброза

• Сотовое легкое (конечная стадия легочного заболевания):

о Является признаком распространенного фиброза легких

о Кисты столстыми стенками, заполненные воздухом: от 3 мм до 3 см

о Кисты имеют общие стенки, располагаются в несколько слоев в субплевральных отделах легких

о Ассоциируются с тракционным бронхоэктазом/бронхиолоэктазом, обусловленным фиброзом легких:

– Фиброзная ткань осуществляет наружную тракцию стенок бронхов: приводит к неравномерному растяжению бронхов

– При тракционном бронхиолоэктазе поражаются мелкие дыхательные пути периферических отделов легкого

– Ассоциируется с ретикулярными тенями, искривлением тканей и формированием «пчелиных сот»

б) Узелки:

• Интерстициальные узелки мелкие (1-2 мм) и имеют четкие границы

• По анатомическому распределению можно предположить диагноз

Аномалии при визуализации

а) Интерстициальный отек легких:

• Рентгенография:

о Осевой интерстиций: выраженность бронхососудистых пучков:

– Размытие границ бронхов и сосудов

– Околобронхиальное утолщение при визуализации на конце

о Периферический интерстиций: выраженность и утолщение междолевых щелей:

– Выраженная малая щель на рентгенографии грудной клетки в прямой проекции

– Все щели выражены на рентгенографиях грудной клетки в боковой проекции

– Линии Керли (типа А и/или В)

• КТ:

о Осевой интерстиций: утолщение бронхососудистых пучков

о Периферический интерстиций: гладкое утолщение междольковых перегородок

б) Лимфогенный канцероматоз:

• Рентгенография:

о Осевой интерстиций: гладкое и узловое утолщение бронхососудистых пучков; линии Керли типа А

о Периферический интерстиций: гладкие и узловые утолщения междолевых щелей; линии Керли типа В

• КТ:

о Осевой интерстиций: гладкие и узловые утолщения бронхососудистых пучков:

– Центролобулярные узелки, околобронхососудистое утолщение

о Периферический интерстиций: гладкое и узловое утолщение междольковых перегородок и междолевых щелей

в) Саркоидоз:

• Рентгенография:

о Осевой интерстиций: утолщение бронхососудистых пучков:

– Ретикулярные и узловые тени могут начинаться от ворот легкого

– Преимущественное поражение средних и верхних отделов легкого

о Периферический интерстиций: утолщение и узловатость междольковых перегородок и междолевых щелей

• КТ:

о Осевой интерстиций: мелкие узелки по ходу бронхососудистых пучков:

– Утолщение бронхососудистых пучков

о Периферический интерстиций: мелкие узелки по ходу междольковых перегородк и междолевых щелей:

– Мелкие субплевральные узелки

г) Интерстициальный фиброз:

• Рентгенография:

о Периферический интерстиций: ретикулярные тени

– Преимущественно поражаются периферические и базальные отделы легких

о Паренхиматозный интерстиций: тонкие базальные ретикулярные тени:

– Потеря объема по мере прогрессирования фиброза легких

• КТ:

о Периферический интерстиций: неравномерное утолщение междольковых перегородок и междолевых щелей:

– Неровная граница со средостенной плевральной поверхностью

о Паренхиматозный интерстиций: междольковые ретикулярные тени:

– Ассоциирован с тракционным бронхоэктазом

– Также рекомендуем “Лучевая анатомия (рентген, КТ анатомия) легких”

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 8.4.2020

Источник