Отек легких в анестезиологии

ОТЕК ЛЕГКИХ Каф. Анестезиологии – реаниматологии и СМП Ст. ГМУ доц. И. А. Гольтяпина

Определение 1. 2. 3. 4. Отеком лёгких – называют синдром острой дыхательной недостаточности, вызванный избытком воды во внесосудистых пространствах лёгких. Различают: Гемодинамический отек, вызванный дисфункцией сердца или почек; Отек лёгких из–за повышенной проницаемости микрососудов лёгких (ОРДС); Ятрогенный отек лёгких, вследствие быстрого переливания внутривенно значительного количества жидкости; Нейрогенный отек лёгких.

Этиологические моменты гидростатического отёка лёгких Повышение гидростатического давления в лёгких возникает вследствие снижения сократительной способности миокарда и повышения диастолического давления в левом желудочке, левом предсердии и лёгочных сосудах(поражение аортального клапана, АГ, кардиомиопатия, аритмии, сдавливающий перикардит, медиастинит, окклюзия лёгочных сосудов, анемии, повышение трансмурального давления на сосудистые стенки вследствие онкологического заболевания или понижение трансмурального давления в результате ИВЛ, ПДКВ, снижения сурфактанта, острой обструкции в. д. п. ).

Почечная недостаточность вызывает отёк лёгких в стадии олиго-анурии; Нейрогенный отек лёгких при ЧМТ, судорожном синдроме – объясняют системным артериолоспазмом, что приводит к усилению притока крови к грудной клетке при одновременной симпатической вазоконстрикции лёгочных сосудов(при этом происходит повышение гидростатического давления в лёгких).

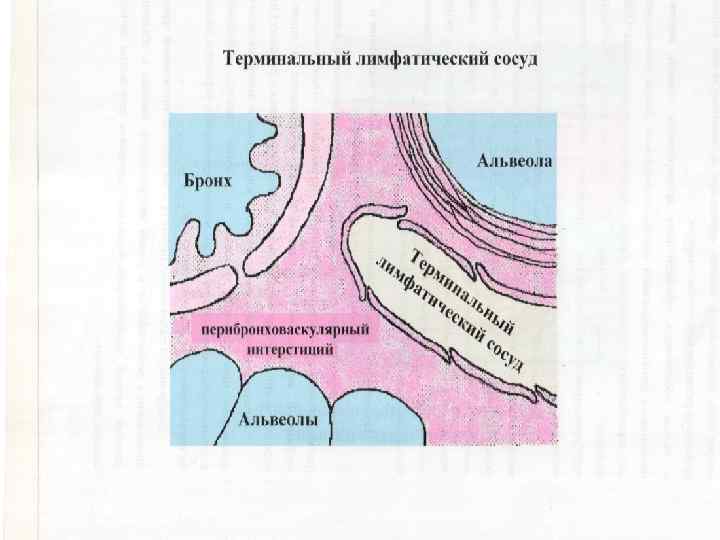

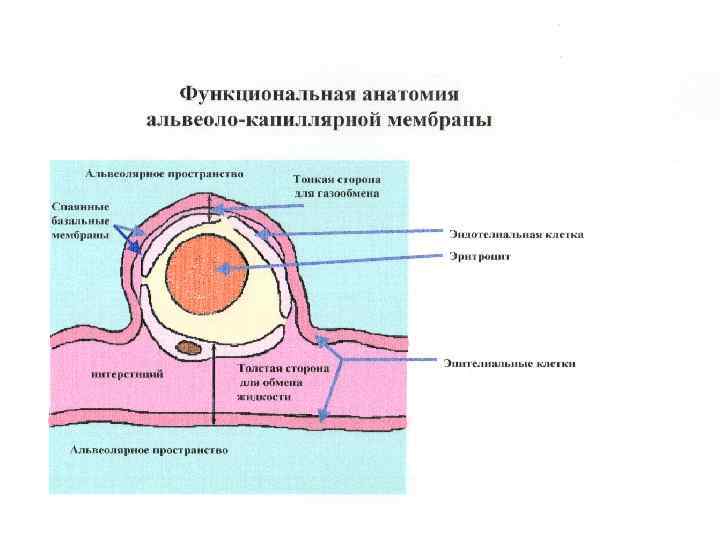

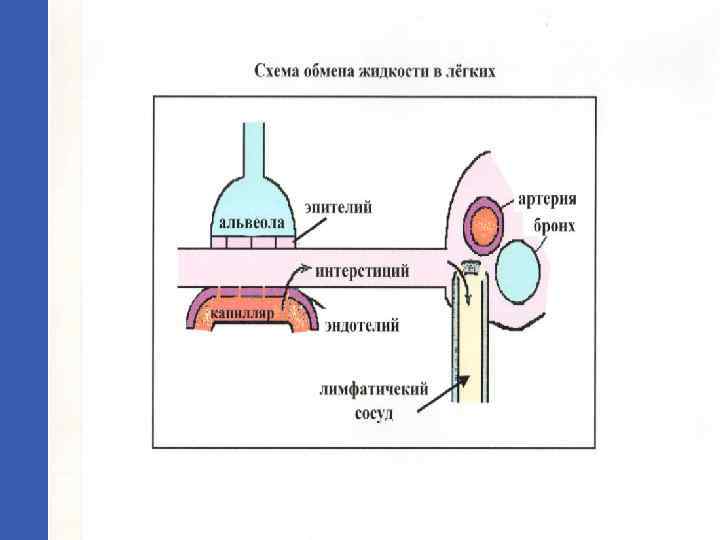

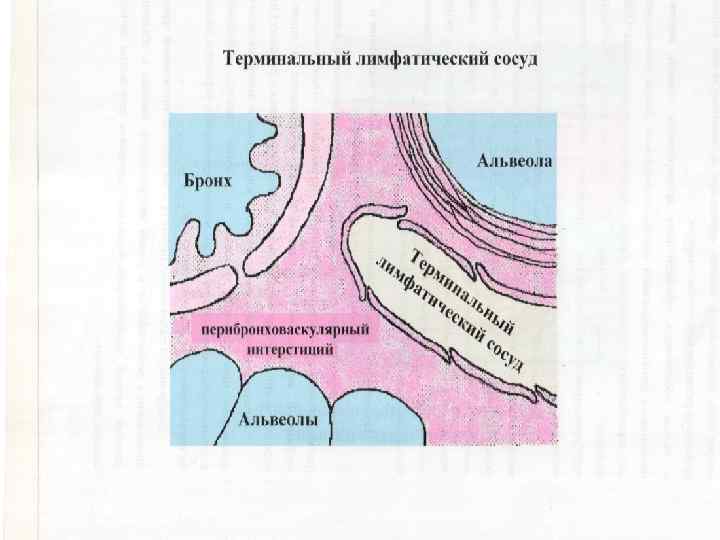

Физиологические основы обмена жидкости в лёгких 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Скорость движения жидкости из лёгочного капилляра в интерстиций определяется силой гидростатического и онкотического давления по обе стороны стенок лёгочных капилляров по уравнению Старлинга: Q=K*(Pmv – P) – q*(Пmv –П), где Q – скорость фильтрации жидкости; К – коэффициент фильтрации; Pmv – микроваскулярное гидростатическое давление; P – гидростатическое давление в интерстиции; q – коэффициент осмотического отражения; П mv – микроваскулярное онкотическое давление; П – онкотическое давление в интерстиции.

Естественные факторы предотвращения отёка лёгких 1. 2. 3. 4. Эффект сита; Повышение интерстициального гидростатического давления; Повышение онкотического давления плазмы; Резервы лимфатической системы.

Клинические признаки гидростатического отёка лёгких Одышка; Ортопное; Примесь крови в мокроте; Аускультативно – разнокалиберные влажные хрипы; Ro – расширение сердечной тени, повышенное кровенаполнение верхних отделов лёгких, что создает фигуру “ бабочки, ”размытость рисунка лёгочной ткани. Возможен двусторонний выпот.

Интенсивная терапия гидростатического отёка лёгких Оксигенотерапия; Снятие эмоционального стресса и двигательного возбуждения, лучше всего морфином; Нормализация АД( нитртаты при ОИМ; гипотензивные препараты при АГ, вазопрессоры при гипотензии); Диуретики – салуретики( не более 240 мг лазикса при повышенном или нормальном АД); Поляризующая смесь и инотропная поддержка(например, сердечными гликозидами по показаниям); Пеногашение 30% спиртом; Ультрафильтрация при ОПН.

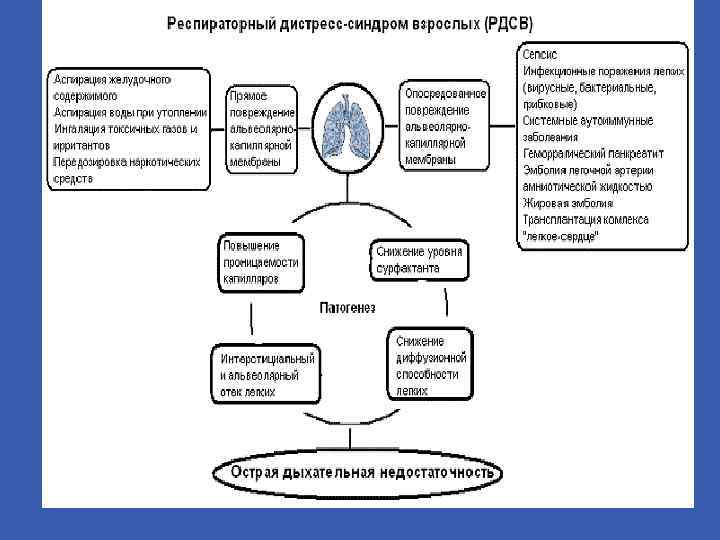

ОППЛ и ОРДС- определение ОППЛ – это острое паренхиматозное повреждение лёгких, наступающее в результате длительного расстройства микроциркуляции в лёгочной ткани. ОППЛ клинически проявляется не ранее, чем через 6 – 48 часов после острого повреждения лёгких. ОРДС – острый респираторный дистресс-синдром , наиболее тяжелая стадия ОППЛ – представляет собой угрожающую жизни тяжелую форму паренхиматозной недостаточности лёгочной ткани вследствие тяжелых расстройств периферической микроциркуляции, эндотелиальной несостоятельности с гипоперфузией тканей и возникновением длительной циркуляторной гипоксии. ОРДС является синдромом полиорганной недостаточности.

ОТЕКИ ЛЁГКИХ

Этиология ОППЛ и ОРДС 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Тяжелый шок любого происхождения; Сепсис, перитонит, панкреонекроз; Гестозы; Длительная гипоксия любого происхождения; Жировая эмболия; Передозировка некоторых наркотических средств(героина, метадона и др. ); Ятрогенные причины(массивные гемотрансфузии, переливание избыточного количества кристаллоидов, длительная ингаляция чистого О 2).

Патогенез ОППЛ и ОРДС Длительный кризис микроциркуляции вызывает ишемизацию тканей и лактатацидоз; Восстановление системного кровотока после критических состояний приводит к синдрому реперфузии с выбросом в кровь БАВ , повреждающих клеточные структуры, а также микроэмболизацию микрососудов лёгких; В ответ происходит образование и выброс в системный кровоток цитокинов, что запускает ССВР и ДВС – синдром; Происходит снижение респираторного коэффициента(Ра. О 2/Fi. O 2), увеличение мертвого пространства. Развивается артериальная гипоксемия; В финале присоединяется повреждение метаболических функций лёгких, усугубляются нарушения микроциркуляции, развиваются микроателектазы. Гипоксемия становится неразрешимой.

Патофизиологические изменения при ОРДС Уменьшается растяжимости (комплайнса) лёгочной ткани, повышается сопротивляемость вдоху; Снижается альвеолярный объём; Имеет место внутрилёгочное шунтирование , раннее закрытие мелких дыхательных путей; Из – за интерстициального, а затем и альвеолярного отека происходит вторичное ателектазирование лёгочной ткани. Масса лёгких увеличивается на 300%; Возникает периферическая вазоконстрикция; На 3 – 4 сутки присоединяется пневмония, которая носит абсцедирующий характер. В эти же сроки начинается гиалинизация лёгочных мембран.

Клиника ОРДС В клиническом течении выделяют 4 стадии. 1. 1 – я стадия ОРДС(конец 1 – х, начало 2 – х суток; соответствует частичному периваскулярному и перибронхиальному отеку). У пациентов внезапно появляется чувство нехватки воздуха и одышка до 24 – 26 дыханий в мин. 2. Аускультативно – жесткое дыхание, ослабленное в нижних отделах, иногда – сухие хрипы. 3. Лабораторно – умеренная артериальная гипоксемия и гипокапния. 4. Ro – инфильтрация лёгочных корней и усиление лёгочного рисунка.

Клиника ОРДС 1. 2. 3. 4. 5. 2 – я стадия (2 – 3 сутки; соответствует тотальному интерстициальному отеку с деформацией альвеол, утолщением их стенок, в том числе и за счет инфильтрации). Пациенты возбуждены, кожа влажная с цианозом, ЧДД – до 40 в мин. с участием вспомогательной мускулатуры. Имеется непродуктивный кашель. Оксигенотерапия – неэффективна. Аускультативно – сухие и крепитирующие хрипы чередуются с зонами ослабленного дыхания. Имеются гемодинамические нарушения в виде тахикардии и гипертензии. Лабораторно – артериальная гипоксемия, гипокапния; гипердинамическая реакция в виде увеличения СИ на фоне нормального или сниженного ОППС. Гипопротеинемия, гиперкоагуляция Ro – вуалеобразно затемненный, мутный снимок с 2 – сторонними, малой интенсивности очагами затемнения(“просяные зернышки”, “пестрое легкое”). Расширенная сердечная тень.

Клиника ОРДС 1. 2. 3. 4. 3 – стадия (с 4 – х суток; соответствует альвеолярному отеку с разрушением стенок альвеол и вовлечением в процесс целых групп альвеол, присоединением абсцедирующей пневмонии). Состояние пациентов крайней степени тяжести. Сознание спутано, диффузный цианоз, ЧДД – до 60 в мин с участием вспомогательной мускулатуры. Имеется кашель с выделением гнойной мокроты. Иногда при дыхании заметна асимметрия (западение) передней грудной стенки, даже при проведении ИВЛ. Аускультативно – над лёгкими масса крепитирующих хрипов на фоне бронхиального дыхания. Лабораторно – гипоксемия, гипоксия, гиперкапния. Снижение СИ и повышение ОППС. Высокое ЦВД бывает не часто. Ro – на мутном снимке обращает внимание огромная сердечная тень, наличие выпота в плевральных полостях и огромные инфильтративные тени в легочной ткани (“ снежная буря”, ”снежные хлопья”).

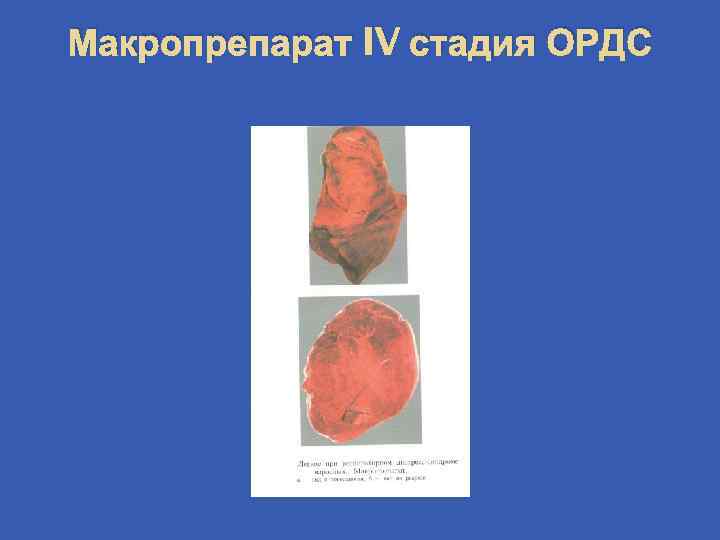

Клиника ОРДС 4 – ая стадия ОРДС называется терминальной вследствие того, что к этому времени происходит “опеченение” легочной ткани. Состояние пациентов – терминальное. Тяжесть ОДН – критическая и требует немедленной ИВЛ. Гемодинамика нуждается в искусственной поддержке. Аускультативно – над легкими определяются крепитирующие хрипы, преимущественно в передне – верхних областях, ниже – дыхательные шумы отсутствуют. Лабораторно – показатели газового состава крови крайне низкие. Респираторный коэффициент может быть в пределах 100. Ro – большие участки инфильтрации легочной ткани, настолько плотной, что граница сердечной тени становится неразличимой. Практически всегда имеется большое количество жидкости в обеих плевральных полостях.

Макропрепарат IV стадия ОРДС

Интенсивная терапия ОРДС Гепаринотерапия в профилактических дозировках; НПВС; Антиоксиданты( не более 2 – х наименований); Нитраты и или антагонисты кальциевых каналов (с целью снижения циркуляторной дисфункции в легочной ткани) первые 2 -3 суток; Диуретики (фурасемид, лазикс) при 1 – ой стадии – в дозе 0, 5 – 1, 0 мг/кг; при других стадиях – 2, 0 – 3, 0 мг/кг. При отсутствии клинического эффекта – ультрафильтрация. Инотропная поддержка по показаниям(добутамин, сердечные гликозиды); Инфузионная терапия с разумным ограничением кристаллоидов( декстраны, крахмалы, альбумин, маннитол – по строгим показаниям); Нутриционная поддержка – обязательна. Предпочтительно – энтеральное питание; при необходимости парентерального питания – КАБИВЕН, ОЛИКЛИНОМЕЛЬ – не противопоказаны. Антибактериальная терапия. Сурфактант ВL – 6 – 9 мг/кг эндобронхиально показан на ранних стадиях ОРДС т. е. первые 2 -3 суток; на поздних стадиях ОРДС – неэффективен.

Респираторная поддержка при ОРДС На ранних стадиях ОРДС – показана оксигенотерапия с содержанием О 2 – 30% – 40%; При снижении РО 2/Fi. O 2

Профилактика инвалидизации после перенесенного ОРДС. q q q Последствием длительной ИВЛ при ОРДС является развитие ХОБЛ в отдаленные сроки (в 90% случаев). Профилактика ХОБЛ: Ранняя трахеостомия; Ограничение фармакологического угнетения спонтанного дыхания в т. ч. миорелаксантами( при проведении ИВЛ показаны вспомогательные режимы); Дыхательная реабилитация в виде использования постурального дренажа, активации кашлевого рефлекса, дыхательной гимнастики, побудительной спирометрии.

СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ, ЧТО СМЕРТЬ ОТ ОРДС ОБУСЛОВЛЕНА НЕ ГИПОКСИЕЙ, А ПОН !

Жировая эмболия, причины. Переломы трубчатых костей первые 3 – е суток. Дополнительными провоцирующими моментами являются недостаточная транспортная иммобилизация или её отсутствие, транспортировка в остром периоде в другие ЛПУ, частые попытки репозиции переломов, неадекватное лечение болевого синдрома. Дренирование жировых депо; Клиническая смерть с успешной реанимацией.

Классификация жировой эмболии Ø Ø Ø По времени развития: Молниеносная форма; Острая форма (в первые часы после травмы ); Подострое течение с латентным периодом от 12 – до 72 часов. По клиническим признакам: Церебральная форма; Лёгочная форма; Смешаная форма.

Клинические признаки жировой эмболии Нарушение сознания вплоть до развития комы с грубой неврологической симптоматикой и умеренно выраженными менингеальными симптомами; ОДН вследствие развития ОРДС; Стойкая немотивированная тахикардия; Гипертермия до 39 – 40 градусов. Петехиальная сыпь на конъюнктиве, щеках, коже верхнего плечевого пояса.

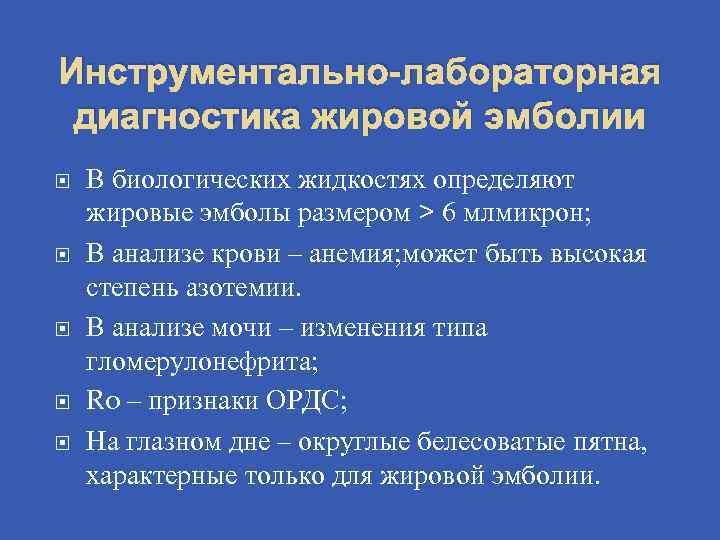

Инструментально-лабораторная диагностика жировой эмболии В биологических жидкостях определяют жировые эмболы размером > 6 млмикрон; В анализе крови – анемия; может быть высокая степень азотемии. В анализе мочи – изменения типа гломерулонефрита; Ro – признаки ОРДС; На глазном дне – округлые белесоватые пятна, характерные только для жировой эмболии.

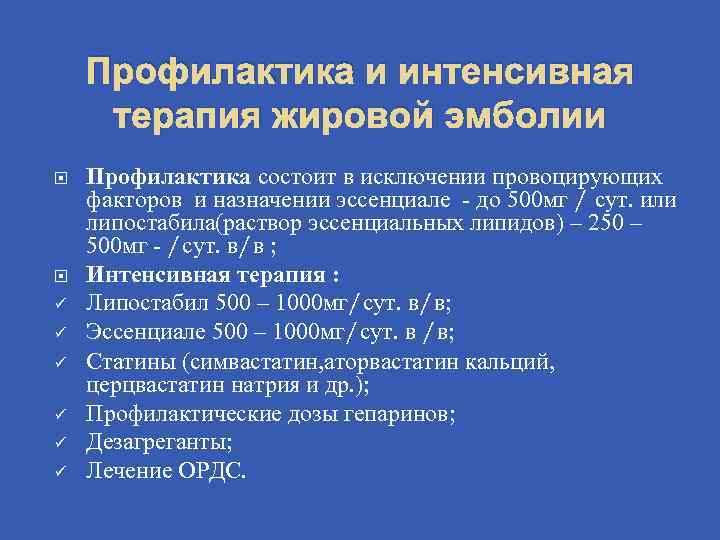

Профилактика и интенсивная терапия жировой эмболии ü ü ü Профилактика состоит в исключении провоцирующих факторов и назначении эссенциале – до 500 мг / сут. или липостабила(раствор эссенциальных липидов) – 250 – 500 мг – /сут. в/в ; Интенсивная терапия : Липостабил 500 – 1000 мг/сут. в/в; Эссенциале 500 – 1000 мг/сут. в /в; Статины (симвастатин, аторвастатин кальций, церцвастатин натрия и др. ); Профилактические дозы гепаринов; Дезагреганты; Лечение ОРДС.

Благодарю за внимание!

Источник

Интенсивная терапия кардиогенного отека легких.Интенсивную терапию при отеке легких начинают с придания больному сидячего или полусидячего положения в кровати. При необходимости транспортировку больного осуществляют только на сидячей каталке. Укладывание больного на спину категорически противопоказано. Оксигенотерапию проводят путем ингаляции кислорода через носовые катетеры, через маску наркозного аппарата. Кислород необходим уже на самых начальных этапах отека легких, т. к. диффузионная проницаемость альвеолярно-капиллярной мембраны для кислорода в 20-25 раз меньше, чем для углекислого газа. Поэтому при кардиогенном отеке легких первоначально наблюдается снижение диффузии кислорода через альвеолярно-капиллярную мембрану, что вызьюает гипоксемию с нормо- или с гипокапнией (при тахипноэ). Кроме того, оксигенотерапия снимает, уменьшает или замедляет развитие бронхоспазма, возникающего в ответ на гипоксемию, и тем самым уменьшает отрицательное (повышение энергозатрат на дыхание, отрицательное давление в альвеолах) влияние бронхоспазма на развитие отека легких. В фазе альвеолярного отека в воздухопроводящих путях появляется пенистая мокрота, которая повьппает сопротивление газотоку, нарушает распределение и диффузию потока газа в бронхиальном дереве. Для “пеногашения” используют ингаляции 30% этилового спирта. Этиловый спирт применяется и внутривенно (5 мл 96° спирта, разведенного в 15 мл 5-10% растворе глюкозы). Считается, что этиловый спирт снижает поверхностное натяжение пены и тем самым способствует ее осаждению. В условиях отека легких при кардиалгии и/или при психомоторном возбуждении целесообразно назначить 5-10 мг морфина внутривенно, который обладает обезболивающим, седативным эффектом, вызьюает периферическую вазодилятацию и снижает активность дыхательного центра. Однако следует помнить, что у больных с хронической легочной недостаточностью, с респираторным или метаболическим ацидозом угнетение морфином деятельности дыхательного центра с последующей гиповентиляцией может способствовать значительному снижению рН крови.

Противопоказаниями для применения морфина служат ОНМК, отек мозга, отсутствие сознания, судорожный синдром, дыхание типа Чейна-Стокса, обструктивная ОДН. Морфин целесообразно использовать у пациентов молодого и среднего возраста без тяжелых нарушений работы дыхательного центра и без артериальной гипертензии. Аналгетическая и седативная терапия, снижая боль и психомоторное возбуждение, уменьшает активацию симпато-адреналовой системы, потребление организмом кислорода, нормализует гемодинамические показатели и способствует более успешному лечению кардиогенного отека легких. Для снижения притока крови к “правому” сердцу рекомендуется наложение венозных жгутов на нижние (верхняя треть бедра) и/или верхние конечности (верхняя треть плеча) на 20-30 минут, причем пульс дистальнее места пережатия не должен исчезать. Снимают жгут с конечности постепенно с расслаблением в течение 1-2 минут, с тем чтобы избежать резкого повышения ОЦК. Жгуты снимаются поочередно, с интервалом 5-7 минут. Внутривенное введение ганглиоблокаторов (пентамин) позволяет эффективно проводить управляемое снижение артериального давления при отеке легких. При назначении и введении ганглиоблокаторов необходимо обеспечить мониторинг артериального давления, пульса и ЦВД. Контроль ЦВД необходим для оценки степени снижения венозного возврата крови к сердцу как одного из факторов, влияющих на отек легкого и показатель оценки лечебного эффекта ганглионарной блокады. Эффективными препаратами для лечения отека легких являются нитроглицерин и натропруссид натрия, которые снижают как пред-, так и постнагрузку. Преимуществом нитроглицерина является коронарорасширяющее действие, что позволяет использовать препарат на фоне отека легких, вызванного острым инфарктом миокарда. Нитропруссид нария за счет сравнительно более выраженного снижения поетаагрузки целесообразно применять в случаях острой недостаточности артериального клапана или разрыва межжелудочковой перегородки. Нитроглицерин назначается под язык в дозе 0,4-0,6 мг с интервалом 5-10 минут до 4-5 раз. При уровне артериального давления более 100 мм рт. ст. нитроглицерин используется внутривенно со скоростью 0,3-0,5 мкг/кг*мин. (изокет 0,1% – 10 мл, обладает по сравнению с нитроглицерином отсроченным и пролонгированным эффектом). При неэффективности нитратов, при отеке легких на фоне митральной или аортальной недостаточности, при артериальной гипертензии целесообразно назначение нитропруссида натрия в начальной дозе 0,1 мкг/кг • мин, которую постепенно увеличивают до клинического улучшения состояния больного и гемодинамических показателей. При введении препарата необходимо тщательно следить за уровнем артериального давления, в связи с опасностью развития тяжелой плохо купируемой артериальной гипотензии. Для “уплотнения” мембран, функции которых в условиях гипоксии, гиперкапнии и ацидоза нарушаются, внутривенно водят глюкокортикостероиды (преднизолон 90-120 мг, гидрокортизон 400-600 мг, дексаметазон 4-8 мг), которые показаны при отеке легких на фоне респираторного дистресс-синдрома, шока, травмы, инфекции. При кардиогенном отеке легких, развившемся по причине артериальной гипер-тензии, эффективность глюкокортикостероидов сомнительна. – Также рекомендуем “Искусственная вентиляция при отеке легких.” Оглавление темы “Кардиогенный шок. Искусственная вентиляция легких.”: |

Источник