Отек легких оказание первой помощи

АЛГОРИТМ ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ. ОСТРАЯ ЛЕВОЖЕЛУДОЧКОВАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Острая левожелудочковая недостаточность (ОЛЖН) проявляется в виде сердечной астмы и отёка лёгких. Сначала жидкость накапливается в интерстициальной ткани лёгкого (в интерстициальных щелях) – сердечная астма. а затем отёчная жидкость пропотевает в альвеолы – отёк лёгкого. Таким образом, сердечная астма и отёк лёгких – две последовательные фазы острой левожелудочковой недостаточности.

Причиной острой левожелудочковой недостаточности может быть заболевания сердца (сердечная ОЛЖН). Она развивается в связи со снижением сократительной способности миокарда левого желудочка при ИБС, митральном стенозе, аритмиях, аортальных пороках сердца, кардиомиопатиях, тяжёлых миокардитах.

Внесердечная острая левожелудочковая недостаточность возникает за счёт перегрузки сердца увеличенным ОЦК и АД при АГ, симптоматических гипертониях, ХПН.

Факторы, провоцирующие приступ: 1. психо-эмоциональное перенапряжение, 2. неадекватные физические нагрузки, 3. перемена погоды 4. геомагнитные возмущения, 5. избыток соли в пище, 6. приём алкоголя, 7. приём кортикостероидов, противовоспалительных нестероидов, половых гормонов, 8. беременность, 9. предменструальный синдром, 10. нарушение уродинамики, 11. обострение любых хронических заболеваний, 12 отмена кардиотоников, b -адреноблокаторов.

Клиника: пароксизм сердечной астмы наступает чаще ночью или днём в положении лёжа. Появляется инспираторная одышка (ЧДД до 30-40 в мин), переходящая в удушье, что заставляет пациента сесть или встать. Лицо бледное, а затем синюшное, покрыто потом, искажено страхом. Приступ сопровождается кашлем с обильной жидкой мокротой. Речь затруднена из-за кашля. Наблюдаются тремор рук и гипергидроз. При аускультации влажные хрипы над всей поверхностью лёгких. Появление клокочущего дыхания и кашля с розовой пенистой мокротой свидетельствует о начале отёка лёгких.

Осложнения: 1. кардиогенный шок, 2. асфиксия.

Дифференциальная диагностика проводится с приступом бронхиальной астмы и другими вариантами бронхообструктивного синдрома.

АЛГОРИТМ ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ

Отек легких, оказание неотложной помощи

Отек легких – тяжелое патологическое состояние, обусловленное пропотеванием плазмы, крови в легочную ткань. приводит к дыхательной недостаточности.

Наблюдается при острой и хронической сердечной недостаточности, пневмонии, коматозных состояниях, опухолях мозга, анафилактическом шоке, отеке Квинке, отравлениях, травмах головы, грудной клетки, внутричерепных кровоизлияниях, чуме и других инфекционных заболеваниях.

Клиника

Одышка, кашель, клокочущие дыхание, выделение пенистой мокроты с кровью, ощущение сжатия и болей в области сердца, беспокойство, возбуждение, бледность кожи, холодный липкий пот, цианоз, аускультативно – обилие влажных хрипов в легких, притупление перкуторного звука.

Неотложная помощь

1. Придать пациенту положение полусидя.

2. Провести отсасывание слизи из верхних дыхательных путей.

3. Провести ингаляцию парами 70% этилового спирта.

4. Наложить жгут на нижние конечности.

5. По назначению врача ввести: 1% раствор лазикса – 4,0 внутривенно или внутримышечно, при отсутствии эффекта повторно через 20 мин, увеличивая дозу, 2,4% раствор эуфиллина – 10 мл внутривенно струйно, 0,05% раствор строфантина – 0,5-1 мл на изотоническом растворе натрия хлорида внутривенно струйно медленно.

6. Преднизолон 60 мг внутривенно.

7. 5% раствор арфонада – 100 мл на 200 мл изотонического раствора внутривенно капельно медленно.

8. 0,25% раствор дроперидола – 2,0 на 20% растворе глюкозы внутривенно струйно.

9. 2,5% раствор смеси аминазина – 0,5 мл, 2,5% раствор пипольфена – 1,0 мл внутривенно струйно в 20 мл 40% раствора глюкозы.

10. 5% раствор аскорбиновой кислоты – 4 мл, 1% раствор никотиновой кислоты – 1 мл.

11. 4% раствор гидрокарбоната натрия – 2 мг/кг внутривенно струйно.

12. 7,5% раствор калия хлорида – 15-20 мл внутривенно капельно.

Отек легких

Отек легких – избыточное накопление жидкости во внесосудистом пространстве легких, сопровождающееся нарушением газообмена и острой дыхательной недостаточностью.

Отек легких – избыточное накопление жидкости во внесосудистом пространстве легких, сопровождающееся нарушением газообмена и острой дыхательной недостаточностью.

Классификация

Современная классификация отека легких основана на различиях в его патогенезе. Можно выделить два главных типа:

- кардиогенный, или гидростатический

- некардиогенный, или отек из-за повышенной проницаемости альвеолярной мембраны

- смешанные формы отека (чаще неврогенный)

- отек легких, обусловленный другими, более редкими причинами

Причины

Увеличение легочного капиллярного трансмурального давления.

- Левожелудочковая недостаточность, острая или хроническая.

- Инфаркт или ишемия миокарда.

- Тяжелая гипертензия.

- Аортальный стеноз или недостаточность.

- Гипертрофическая кардиомиопатия.

- Миокардит.

- Стеноз митрального клапана или тяжелая митральная регургитация.

- Избыточная инфузионная терапия.

Увеличение проницаемости эндотелия легочных капилляров.

- Инфекция (бактериемия, сепсис).

- Воспаление.

- Диссеминированное внутрисосудистое свертывание.

- Аллергическая реакция.

- Ятрогенное поражение (опиаты, салицилаты, химиотерапия, рентгенконтрастные препараты).

- ОРДС.

Увеличение проницаемости альвеолярного эпителия.

- Ингаляция токсических веществ.

- Аллергическая реакция.

- Аспирация, утопление.

- Сурфактантная недостаточность.

Снижение онкотического давления плазмы.

- Гипоальбуминемия.

- Нефротический синдром.

- Печеночная недостаточность.

Нарушение оттока плазмы.

- Лимфангит.

- После трансплантации легких.

Смешанный механизм.

- Нейрогенный отек легких.

- Высотная болезнь.

- Послеоперационный отек легких.

Знание причины отека легких важно при выборе приоритетных методов лечения. Вопросы клинической физиологии, диагностики и лечения некардиогенного отека легких аналогичны ОРДС.

Клиническая физиология отека легких

Согласно закону Старлинга, движение жидкости из капилляров в интерстиций и обратно зависит от разности гидростатического и онкотического давлений по обе стороны сосудистой стенки, а также от проницаемости самой стенки.

Вначале, когда ВОВЛ увеличивается за счет интерстиция легких, возникает гипоксия без гиперкапнии, легко устраняемая ингаляцией кислорода, так как она связана только с утолщением альвеоло-капиллярной мембраны и нарушением диффузии газов через нее. Если, несмотря на ингаляцию кислорода, гипоксемия сохраняется, значит, это связано с начавшимся альвеолярным шунтированием крови.

В связи с отеком слизистой сужается просвет дыхательных путей, и бронхиолы теряют эластичность, развивается альвеолярный шунт, усиливающий дыхательную недостаточность.

Кроме того, для раскрытия переполненных кровью, отечных легких требуется повышенное мышечное усилие. При этом возрастает работа дыхательных мышц и увеличивается кислородная цена дыхания. Гипоксия усиливается, поэтому еще больше увеличивается проницаемость альвеоло-калиллярной мембраны, и может наступить транссудация жидкости, т.е. отек легких. Катехоламинемия, связанная с гипоксемией, блокирует лимфоотток – жесткость легкого увеличивается еще больше.

У всех больных с декомпенсированной левожелудочковой недостаточностью при функциональном исследовании выявляются признаки обструктивных и рестриктивных нарушений:

- статические объемы легких, включая их общую емкость, снижены;

- объем форсированного выдоха составляет обычно не более половины должной величины;

- резко снижены показатели кривой «поток – объем максимального выдоха».

По мере развития отека легких происходит транссудация плазмы, и тогда главный механизм дыхательной недостаточности – перекрытие дыхательных путей пеной, которая образуется при вспенивании плазмы в атьвеолах. Такое же ценообразование служит основным физиологическим механизмом дыхательной недостаточности и при обычном (некардиогенном) отеке легких, хотя интенсивная терапия при этих дыхательных формах существенно различается.

Неотложная диагностика

Отек легких может обусловливаться различными причинами, но дифференцировать их непросто из-за сходных симптомов.

Симптомы отека легких не специфичны. Чаще всего отмечают выраженную одышку как проявление интерстициального отека, тахипноэ, цианоз, участие вспомогательной мускулатуры вдыхании, т.е. клинические признаки дыхательной недостаточности. На первом этапе отека легких аускультативно выявляют сухие хрипы сужения дыхательных путей на фоне перибронхиального отека. По мере развития отека появляются влажные хрипы, больше выраженные в базальных отделах.

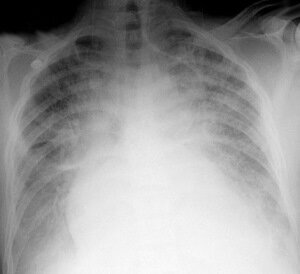

Рентгенографию грудной клетки необходимо проводить всем с отеком легких, она позволяет выявить фазы интерстициального и альвеолярного отека, изменение размеров сердца.

Диагностическая точность рентгенографии грудной клетки при отеке легких ограничена по ряду причин. Во-первых, отек может быть невидим, пока количество жидкости в легких не увеличится на 30%. Во-вторых, многие из рентген-признаков не специфичны, и могут быть характерны для другой легочной патологии. И наконец, нельзя не принимать во внимание технические трудности, включающие дыхательные движения, положение больного, ИВЛ с положительным давлением.

Эхокардиография оценивает функцию миокарда, состояние клапанов, помогая установить причину отека легких. Допплеровское эхокардиографическое исследование позволяет оценить диастолического давление и выявить диастолическую дисфункцию.

Диагностический алгоритм при отеке легких

Приводим диагностический алгоритм ведения больного с отеком легких в условиях неотложной пульмонологии.

I этап – Анамнез, объективный осмотр, лабораторное обследование

II этап – Рентгенография грудной клетки

Если диагноз не ясен

III этап – Трансторакальная или чреспищеводная эхокардиография

Неотложная терапия

Устранение факторов, служащих причиной отека легких, – обязательная составляющая лечебной тактики.

Устранение чувства страха, катехоламинемии с помощью нейролептических средств – важная универсальная мера интенсивной терапии при отеке легких.

Меры интенсивной терапии можно условно разделить на следующие группы:

- пеногашение;

- устранение полнокровия;

- увеличение сердечного выброса;

- стимуляция диуреза;

- респираторная терапия.

Поскольку отек легких – критическое состояние, требующее срочных мер жизнеобеспечения, перечисленные мероприятия приходится выполнять иногда на фоне ИВЛ и оксигенотерапии.

Пеногашение

Если пенообразование в легких и дыхательных путях выражено, пеногашение считают самой неотложной мерой. Самое изученное средство для этой цели – ингаляция паров этилового спирта.

Поскольку этиловый спирт может вызвать бронхиолоспазм, сначала дают кислород, который «пробулькивает» через 96% этиловый спирт и добавляется через катетер во вдыхаемую больным смесь. Если не возникает отрицательной реакции, можно пробовать аэрозольную ингаляцию 30-60% спирта по 2-3 мин с контролем эффективности после каждого сеанса.

Пеногашение может быть достигнуто и внутривенным введением 30-40% этилового спирта (15-30 мл). Алкоголь выделяется в альвеолы и гасит пену.

Устранение полнокровия легких и увеличение сердечного выброса

Для этого необходимо увеличить выброс левого желудочка: нормализовать уровни плазменного и клеточного калия, ликвидировать метаболический ацидоз и уже на этом фоне применять сердечные гликозиды.

Используют морфин, который снижает периферическое сопротивление. При этом меняется конфигурация левого желудочка, что делает его сокращения более эффективными, и перераспределяется объем крови из малого круга кровообращения в большой. Однако этот эффект морфина возникает при значительных дозах, угнетающим дыхание.

В интенсивной терапии особое значение имеет исходный уровень артериального давления. Выбор инотропной поддержки у больных отеком легких напрямую зависит от уровня артериального давления.

Уровень артериального давления служит как показателем эффективности лечения, так и прогностическим признаком. Когда он повышен, эффективность лечения высока, и положительный результат наступает довольно быстро при инфузии нитропруссида натрия и других вазодилататоров. Исходное низкое артериальное давление – неблагоприятный прогностический признак, так как применение у этих больных допамина для поддержания достаточной перфузии тканей может усилить левожелудочковую недостаточность.

Стимуляция диуреза

Используют фуросемид, который способствует снижению ВОВЛ, что скрепляет благоприятный эффект предыдущих мер.

Легкие становятся менее жесткими, для их раскрытия требуются меньшие усилия дыхательных мышц, кислородный гомеостаз улучшается, а значит, уменьшается проницаемость альвеоло-капиллярной мембраны и интерстициальный отек легких.

Респираторная терапия

Первостепенная мера – ингаляция кислорода в сочетании со спонтанной вентиляцией в режиме ПДКВ. Эти режимы увеличивают внутрилегочное давление, снижают полнокровие легких и улучшают их растяжимость. Возрастает площадь газообмена, облегчается эвакуация мокроты, т.е. устраняются главные механизмы дыхательной недостаточности.

При неэффективности режима ПДКВ при спонтанной вентиляции в течение 30-60 мин, следует проводить ИВЛ. Уровень ПДКВ при проведении ИВЛ при отеке легкого должен быть не меньше 8 см водн.ст.

Неотложная помощь – алгоритм

При пенообразовании в легких показано вдыхание паров этилового спирта, и если на них не возникает бронхиолоспазм, проводят кратковременную (2-3 мин) ингаляцию аэрозоля 30-60% этилового спирта.

Для уменьшения полнокровия легких показаны сердечные гликозиды после нормализации кислотно-основного и электролитного состояния, добутамин.

Для понижения периферического сопротивления сосудов – морфин, нитраты под контролем АД.

Режим ПДКВ при спонтанном дыхании – ранняя неинвазивная респираторная поддержка.

При ее недостаточной эффективности – ИВЛ через интубационную трубку в умеренном режиме ПДКВ.

Домашнее производство этилового спирта

Источник

Отек легких – это патологическое состояние, при котором жидкость начинает скапливаться в альвеолах. Ситуация возникает, когда сердце не может нормально перекачивать кровь из кровеносных сосудов легких в другие органы. Это препятствует эффективному газообмену и приводит к гипоксии организма. Легочный отек возникает внезапно и стремительно нарастает. Состояние может закончиться летальным исходом.

Классификация отека легких

Существует несколько форм заболевания по скорости развития:

- Молниеносная – процесс нарастает стремительно, и в течение нескольких минут пациент умирает.

- Острая – клиническая картина развивается на протяжении 4 часов. Вероятность летального исхода довольно высока и возникает на фоне инфаркта или мозговой травмы.

- Подострая – характеризуется чередованием активных и спокойных стадий. Причиной является печеночная недостаточность.

- Затяжная – симптомы нарастают в течение 12 часов без ярких признаков. Основой являются сердечная недостаточность или заболевания дыхательной системы.

Различные причины формируют отдельные типы отека легкого. Чаще всего встречаются кардиогенный, неврологический или аллергический варианты.

Этиология острого состояния

Наиболее частой причиной отека легких является левожелудочковая недостаточность.

Патология возникает на фоне таких заболеваний, как:

- инфаркт;

- аритмия;

- дефекты клапана;

- гипертоническая болезнь.

Дополнительно существуют некардиальные причины отека легких:

- травмы;

- токсичные вещества;

- вдыхание дыма;

- высотная болезнь;

- грипп;

- пневмония;

- COVID-19;

- воспаление поджелудочной железы;

- аллергические реакции;

- болезни почек.

Введение некоторых внутривенных препаратов также может вызвать патологическое состояние.

Патогенез

Альвеолы – это структурные элементы легких, в которых происходит газообмен. Обычно они заполнены воздухом. Когда в альвеолах накапливается жидкость, нарушаются процессы нормального газообмена. По различным причинам сердце не перекачивает кровь из легких. В результате кровь накапливается в кровеносных сосудах легких, а затем просачивается в просвет альвеол. Появляются признаки отека легких. Вероятность благоприятного или неблагоприятного исхода поставлена в зависимость от формы патологии и квалифицированной помощи пациенту. По статистическим данным примерно 25 % больных умирает от отека легких.

Клинические проявления

Симптомы отека легких возникают внезапно. Больной обычно бледен, вспотел и принимает сидячее положение, в котором он лучше всего дышит. Также больной может испытывать сильное беспокойство. Дыхание быстрое и поверхностное, его можно описать как «хрипы».

Среди дополнительных симптомов отека легких различают:

- бледные кожные покровы или цианоз;

- учащенное сердцебиение;

- сухой кашель, со временем переходящий во влажный;

- затрудненное, учащенное дыхание, поверхностные вдохи и короткие выдохи;

- могут появиться пенистые желтые выделения с оттенком крови;

- низкое или высокое КД.

Особенности проявления состояния при беременности

Во время беременности отек легких может возникать как на фоне проблем с сердцем, так и при изначально нормально протекающих физиологических изменениях женского организма. Наиболее частыми причинами являются многоплодная беременность и проявления преэклампсии. При нарастании признаков требуется посадить пациентку и вызвать скорую помощь. В стационаре назначают оксигенотерапию, мочегонные и гипотензивные средства. Если проведенная терапия не приносит результатов, беременную подключают к аппарату искусственного дыхания.

Особенности заболевания у детей

В детском возрасте проблемы с сердцем наблюдаются намного реже, чем у взрослых. Поэтому основными причинами отека легких становятся заболевания дыхательной системы или сильные травмы. Опасную патологию можно заподозрить, если ребенок становится беспокойным, ощущает нехватку воздуха и жалуется на страх смерти. В этом случае требуется немедленно доставить больного в стационар, где будут проведены реанимационные действия.

Осложнения

Патология сама по себе является угрожающим осложнением. При этом несоблюдение сроков и надлежащей медицинской помощи может привести к смерти. Последствия отека легких, даже при успешном купировании, иногда приводят к застойной пневмонии, формированию признаков пневмосклероза и нарушению работы внутренних органов.

Первая помощь при отеке легких

При своевременном и эффективном вмешательстве патологическое состояние быстро проходит. Следует как можно скорее уменьшить одышку и улучшить оксигенацию крови.

Неотложная помощь при отеке легких включает в себя:

- первоочередно следует вызвать скорую помощь и указать состояние пациента;

- ожидая приезда скорой помощи, необходимо удерживать пациента в сидячем положении;

- открыть окно и обеспечить больному доступ свежего воздуха.

Это практически все, что близкие могут сделать в данной ситуации. Все остальное делает бригада медиков, начиная с подачи кислорода, установки внутривенного катетера и проведения оказания медикаментозной помощи. Сразу принимается решение о транспортировке пациента в больницу, но при этом постоянно вводятся лекарства и контролируется его жизнедеятельность. Только в специализированном учреждении создаются оптимальные условия для вывода пациента из тяжелого состояния.

Диагностика заболевания

Врач диагностирует состояние на основании анамнеза и типичных изменений, наблюдаемых во время обследования. При осмотре пациента с отеком легких врач слышит типичные аускультативные изменения. Показатели тонометра определяют высокое или слишком низкое АД. При пальпации определяется отек нижних конечностей (у людей с обострением хронической сердечной недостаточности).

Инструментальная диагностика отека легких:

- рентген органов грудной клетки;

- ЭКГ;

- эхокардиография сердца;

- лабораторные анализы крови;

- анализ крови на кислород и углекислый газ.

Лечение отека легких

На первом месте при лечении отека легких стоит неотложная медицинская помощь. Требуется немедленное выполнение интенсивного лечения. Пациенту назначают кислород с высокой скоростью потока и внутривенно вводят диуретики. В зависимости от значений АД назначают соответствующие препараты для его стабилизации. Иногда, несмотря на прием лекарств, состояние пациента не улучшается и из-за недостаточной оксигенации крови. В этом случае при лечении отека легких необходимы интубация (размещение пластиковой трубки в трахее пациента для обеспечения проходимости дыхательных путей) и временная поддержка дыхания с помощью аппарата ИВЛ.

Контроль излеченности

Своевременное лечение обычно облегчает признаки отека легких. Заболевание, провоцирующее патологию, требует тщательной диагностики и лечения, чтобы предотвратить угрозу жизни. Пациент должен находиться под постоянным наблюдением семейного врача и кардиолога.

Профилактика отека легких

Основная профилактика отека легких заключается в недопущении данного состояния путем лечения провоцирующего заболевания. Необходимы регулярный прием прописанных препаратов, регулярное измерение АД и его стабилизация при скачках. Снижение массы тела имеет первоочередное значение. Постоянное посещение врача поможет избежать тяжелого состояния.

Советы и рекомендации

Отек легких нельзя вылечить с помощью народной медицины. В данном случае самолечение приведет к летальному исходу. Только квалифицированная медицинская помощь способна предотвратить последствия патологического состояния.

Вопрос-Ответ

Чем отличается отек легких от сердечной астмы?

Основные сходства отека легких и сердечной астмы – одышка, удушье, сухой кашель и вынужденное сидячее положение. К основным симптомам сердечной астмы относятся цианоз, покашливание, сухие хрипы и крепитация. При отеке легких одышка более выражена (30-35 в минуту), часто сопровождается сильными приступами удушья. К признакам развивающегося отека легких относятся пенистая мокрота и влажные хрипы. Основные отличия отека легких от сердечной астмы: клокочущее дыхание, влажные хрипы, которые хорошо слышны на расстоянии, в мокроте может присутствовать кровь. Установить точный диагноз и тяжесть заболевания могут только пульмонолог и кардиолог.

Для чего применяют морфин при отеке легких?

Использование морфина внутривенно при отеке легких способствует снятию психоэмоционального возбуждения, уменьшению одышки, а также имеет сосудорасширяющее действие. Препарат лечит тахикардию, обезболивает, купирует сильные боли. При лечении отека легких морфин вводят только внутривенно.

Сколько живут при отеке легких?

Продолжительность жизни при отеке легких напрямую зависит от общего состояния организма больного и вида отека. Самые благоприятные прогнозы при некардиогенном отеке. По статистике, после кардиогенного отека выживают до 50 % больных. При молниеносной и токсической форме при отсутствии неотложной помощи спасти человека практически невозможно.

Как распознать дома отек легкого?

О начинающемся отеке легких можно судить по таким признакам: одышка и удушье, ощущение нехватки воздуха, сопровождающиеся нарастающим беспокойством и возбуждением; повышенная потливость; цианоз кожных покровов; кашель с отхождением пенистой мокроты. По мере развития отека к вышеперечисленным проявлениям присоединяются такие симптомы, как увеличение ЧСС и падение АД, появляются хрипы, слышные на расстоянии. Психоэмоциональное возбуждение сменяется апатией и угнетенным состоянием. Больной получает некоторое облегчение от положения сидя с упором на руки и опущенными вниз ногами. Достоверно указать на наличие отека легких может рентгенография грудной клетки.

Как снять аллергический отек легких?

Чтобы снять аллергический отек легких, необходимо исключить контакт с аллергеном и вызвать неотложную помощь. Лечение отека легких при аллергии включает купирование патологического процесса и назначение лекарственных препаратов (морфина, сердечных гликозидов, антигистаминных препаратов, антигипертензивных, аритмических средств и т. п.). После улучшения состояния обязательно нужно обратиться за консультацией к аллергологу.

Автор статьи:

Заведующая терапевтическим отделением на Оболони, врач-терапевт высшей категории, пульмонолог первой категории

Эксперт по направлению:

Врач-пульмонолог, аллерголог высшей категории, кандидат медицинских наук

Какой врач лечит отек легких?

Консультация опытного врача-кардиолога либо пульмонолога клиники МЕДИКОМ и специальное оборудование помогут быстро купировать острое состояние. У нас пациенту обеспечат эффективное лечение отека легких в Киеве, включая неотложную помощь. Обращайтесь за помощью в ближайшее подразделение нашей клиники на Оболони и Печерске, чтобы не допустить негативных последствий.

Алексеенко Елена Ивановна

Зав. терапевтическим отделением на Печерске, врач-кардиолог высшей категории

Беличенко Елена Александровна

Кардиолог ІІ категории, детский кардиоревматолог, врач ультразвуковой диагностики

Гершкович Игорь Викторович

Врач-кардиолог, реаниматолог, терапевт высшей категории, кандидат медицинских наук

Голод Андрей Григорьевич

Врач-кардиолог высшей категории, врач-терапевт, к.м.н.

Гришило Антон Павлович

Врач-пульмонолог, аллерголог высшей категории, кандидат медицинских наук

Дутчак Михаил Григорьевич

Врач медицины неотложных состояний, врач-кардиолог высшей категории

Еременко Светлана Николаевна

Детский врач-кардиоревматолог высшей категории

Касьяненко Татьяна Владимировна

Врач-кардиолог высшей категории, врач функциональной диагностики

Лурина Наталья Анатольевна

Врач-кардиолог высшей категории, врач-ревматолог высшей категории

Лысак Юлия Владимировна

Заведующая терапевтическим отделением на Оболони, врач-терапевт высшей категории, пульмонолог первой категории

Мельник Любовь Максимовна

Врач-пульмонолог высшей категории

Папуша Ирина Андреевна

Врач-кардиолог ІІ категории, терапевт высшей категории

Ренчковский Валентин Анатольевич

Кардиолог, врач-кардиолог выездной бригады

Рудковская Наталья Николаевна

Заведующая терапевтическим отделением стационара, врач-терапевт, кардиолог первой категории

Рудь Валентина Михайловна

Врач-кардиолог

Тишко Лариса Антоновна

Детский врач-кардиоревматолог высшей категории

Чернов Александр Павлович

Кардиолог высшей категории

Юрова Людмила Евгеньевна

Врач неотложных состояний, врач выездной бригады

Отзывы

06.03.2021 21:27

Галина

Спасибо, ваша статья очень помогла.

15.01.2021 13:51

Дина Анатольевна

В наше время пандемии просто не заменимая информация. Все доступно, понятно. Спасибо!

03.11.2020 10:14

Єва

Сама на собі відчула запалення, набряк, кома. Напевно, раніше б знала, раніше звернулася до лікаря, і все б легше перенесла. Дякую за статтю!

18.10.2020 14:36

Регина

Спасибо, статья действительно замечательная.

Показать еще 1

Всего 4 отзывов

оставить отзыв

Источник