Отек и экссудация при воспалении

В результате усиленного выхода жидкой части крови из сосуда в ткань – экссудации развивается воспалительный отек. Его развитие зависит от ряда причин, в том числе от:

а) повышения проницаемости микрососудов;

б) увеличения кровяного (фильтрационного) давления в

посткапиллярных венулах;

в) повышения осмотического давления в околососудистых

тканях.

Главная причина воспалительного отека – повышение проницаемости микрососудов. В связи с этим в отечной жидкости при воспалении скапливается намного больше белка и других макромолекул. Проницаемость сосудов для жидкой части крови и ее клеточных элементов прежде всего зависит от свойств эндотелия капилляров. Большинство капилляров имеет непрерывный тип строения. Это – капилляры скелетных мышц, сердца, легких. Эндотелий капилляров других органов имеет фенестры (оконца), затянутые тонкой диафрагмой. Такие фенестры обнаружены в микрососудах эндокринных желез, ворсинок тонкого кишечника, языка, и пр. Наконец, существуют капилляры в виде синусоидов в печени, селезенке. Они имеют широкие межэндотелиальные щели и множество фенестр, размеры которых могут быстро меняться в зависимости от давления в сосуде. При росте давления отверстия сливаются друг с другом, и жидкость начинает быстрее фильтроваться из сосуда в ткань.

Вещества плазмы могут проникать через стенку микрососудов разными путями:

– Вода, электролиты, глюкоза и другие простые соединения с малой массой проникают путем диффузии.

– Белки и другие макромолекулы проходят более сложным путем. Он получил название микровезикулярного транспорта и заключается в том, что от наружной мембраны вначале отпочковывается пузырек диаметром 45-70 нм. В таких везикулах или пузырьках, или микропиноцитозных вакуолях содержатся плазменные белки. Пузырек погружается в цитоплазму эндотелиоцита и проходит от одного полюса клетки к другому, разгружаясь у базальной мембраны. Таким образом, эндотелиальные клетки могут активно захватывать в акте пиноцитоза нужные им макромолекулы из плазмы крови и передавать их в околососудистые ткани. Это явление называется цитопемсисом (от греч. pemsis – проведение).

– Наконец вещества плазмы могут проникать в ткань через щели между эндотелиоцитами или фенестры. Размеры щелей зависят от того, в каком состоянии находятся клетки эндотелия. Если они сокращаются, то щели обнажаются и, наоборот, расслабление эндотелиоцитов ведет к перекрытию щелей. Это было четко продемонстрировано в опытах, где эндотелий культивировали in vitro: под действием лейкотриенов С4 и Д4, -О2, брадикинина, гистамина, добавленных в инкубационную среду, эндотелий капилляров и посткапиллярных венул быстро округлялся и между клетками открывались щели.

Фильтрация и транспорт компонентов плазмы протекает через эндотелий капилляров. Благодаря этим процессам обеспечивается нормальный обмен веществ между кровью и тканями. В то же время в ходе воспаления жидкая часть крови начинает намного быстрее и в большем объеме покидать сосуды и устремляться в зону повреждения. Воспалительный отек имеет определенное защитное значение. Белки отечной жидкости связывают токсины, задерживают их всасывание в кровь и распространение по всему организму.

Рассасывание отечной жидкости зависит от дренирующей функции лимфатической системы. При воспалении она, как правило, страдает в большей или меньшей степени из-за закупорки лимфатических капилляров фибриновыми сгустками или их сдавления снаружи отечной жидкостью (экссудатом).

Источник

В результате усиленного выхода жидкой части крови из сосуда в ткань – экссудации развивается воспалительный отек. Его развитие зависит от ряда причин, в том числе от:

а) повышения проницаемости микрососудов;

б) увеличения кровяного (фильтрационного) давления в

посткапиллярных венулах;

в) повышения осмотического давления в околососудистых

тканях.

Главная причина воспалительного отека – повышение проницаемости микрососудов. В связи с этим в отечной жидкости при воспалении скапливается намного больше белка и других макромолекул. Проницаемость сосудов для жидкой части крови и ее клеточных элементов прежде всего зависит от свойств эндотелия капилляров. Большинство капилляров имеет непрерывный тип строения. Это – капилляры скелетных мышц, сердца, легких. Эндотелий капилляров других органов имеет фенестры (оконца), затянутые тонкой диафрагмой. Такие фенестры обнаружены в микрососудах эндокринных желез, ворсинок тонкого кишечника, языка, и пр. Наконец, существуют капилляры в виде синусоидов в печени, селезенке. Они имеют широкие межэндотелиальные щели и множество фенестр, размеры которых могут быстро меняться в зависимости от давления в сосуде. При росте давления отверстия сливаются друг с другом, и жидкость начинает быстрее фильтроваться из сосуда в ткань.

Вещества плазмы могут проникать через стенку микрососудов разными путями:

– Вода, электролиты, глюкоза и другие простые соединения с малой массой проникают путем диффузии.

– Белки и другие макромолекулы проходят более сложным путем. Он получил название микровезикулярного транспорта и заключается в том, что от наружной мембраны вначале отпочковывается пузырек диаметром 45-70 нм. В таких везикулах или пузырьках, или микропиноцитозных вакуолях содержатся плазменные белки. Пузырек погружается в цитоплазму эндотелиоцита и проходит от одного полюса клетки к другому, разгружаясь у базальной мембраны. Таким образом, эндотелиальные клетки могут активно захватывать в акте пиноцитоза нужные им макромолекулы из плазмы крови и передавать их в околососудистые ткани. Это явление называется цитопемсисом (от греч. pemsis – проведение).

– Наконец вещества плазмы могут проникать в ткань через щели между эндотелиоцитами или фенестры. Размеры щелей зависят от того, в каком состоянии находятся клетки эндотелия. Если они сокращаются, то щели обнажаются и, наоборот, расслабление эндотелиоцитов ведет к перекрытию щелей. Это было четко продемонстрировано в опытах, где эндотелий культивировали in vitro: под действием лейкотриенов С4 и Д4, -О2, брадикинина, гистамина, добавленных в инкубационную среду, эндотелий капилляров и посткапиллярных венул быстро округлялся и между клетками открывались щели.

Фильтрация и транспорт компонентов плазмы протекает через эндотелий капилляров. Благодаря этим процессам обеспечивается нормальный обмен веществ между кровью и тканями. В то же время в ходе воспаления жидкая часть крови начинает намного быстрее и в большем объеме покидать сосуды и устремляться в зону повреждения. Воспалительный отек имеет определенное защитное значение. Белки отечной жидкости связывают токсины, задерживают их всасывание в кровь и распространение по всему организму.

Рассасывание отечной жидкости зависит от дренирующей функции лимфатической системы. При воспалении она, как правило, страдает в большей или меньшей степени из-за закупорки лимфатических капилляров фибриновыми сгустками или их сдавления снаружи отечной жидкостью (экссудатом).

Bиды экссудатов

В зависимости от качественного состава различают следующие виды экссудатов: серозный, фибиринозный, гнойный, гнилостный, геморрагически

Серозный экссудат характризуется умеренным содержанием белка (3-5%), в основном мелкодисперсного (альбумин) и небольшим количеством ПМЛ и является достаточно прозрачным. Удельный вес его составляет 1015-1020. По составу и физико-химическим свойствам серозный экссудат мало отличается от транссудата – жидкости, которая скапливается в тканях при застойных оттеках. Примером серозного экссудата является содержимое пузыря на коже при ожоге II степени, а также при вирусном и аллергическом воспалении.

Если к серозному экссудату примешивается фибрин, то возникает фиброзный экссудат. В качестве примера можно привести фибринозные налеты в зеве или гортани при дифтерии. Кроме этого фибринозный экссудат может наблюдаться при туберкулезе и дизентерии. При разрешении воспаления фибриновые пленки растворяются плазмином -фибринолизином. В этом процессе важную роль играют активаторы плазминогена – лизосомальные ферменты лейкоцитов экссудата.

Когда к серозному экссудату начинают примешиваться эритроциты и продукты их распада возникает геморрагический экссудат,имеющий розовый или красный цвет. Геморрагический характер может принять любой вид воспаления. Характерен для туберкулезных поражений, чумы, сибирской язвы, черной оспы, токсического гриппа и аллергического воспаления т.е. в тех случаях когда имеет место повышенной проницаемости и даже разрушение сосудов.

В случае когда в очаге воспаления много фагоцитов, но они неполноценны в функциональном отношении. Особенно тяжелые последствия возникают, если по генетическим причинам нейтрофилы плохо вырабатывают микробицидные факторы – H2O2, O2- и другие биоокислители. В этом случае любое воспаление может приводить к развитию абсцессов и принимать затяжное течение. Гнойное воспаление будет затягиваться и в той ситуации, когда пришедшие в очаг моноциты слабо растормаживают восстановительные процессы.

Часть ПМЛ в очаге воспаления гибнет в ходе фагоцитоза. Причиной гибели клеток служит чрезмерная активация лизосомальных ферментов и нарушение проницаемости мембран лизосом. В результате ферменты из гранул попадают в цитоплазму и клетка подвергается самоперевариванию (аутолизу). Этот процесс нередко образно называют “самоубийством” клетки. Проницаемость мембран лизосом в фагоцитируюших нейтрофилах возрастает под действием биоокислителей – O2-, H2O2, ОН’, убивающих микробы. Следовательно нейтрофил должен жертвовать собой ради организма в целях восстановления гомеостаза. Особенно высокий процент нейтрофилов гибнет при остром гнойном воспалении, которое вызывается гноеродными кокками (стрепто-, стафило-, пневмококками, гонококками и пр.). В результате активной гибели лейкоцитов и других типов клеток в этих случаях формируется гнойный экссудат или гной. Если нет дренирования, то гнойный экссудат может распространяться на все новые и новые территории. В качестве примера можно привести ситуацию, когда очаги воспаления волосяного мешочка кожи (фурункул) сливаются друг с другом и дают начало более крупному очагу гнойного воспаления – карбункулу. Если его своевременно не дренировать, то разовьется разлитое гнойное воспаление подкожной клетчатки – флегмона.

Гнилостный (ихорозный) экссудат отличается наличием продуктов гнилостного разложения тканей. Имеет грязно-зеленый цвет и дурной запах. Образуется при присоединении патогенных анаэробов.

Смешанные экссудаты наблюдаются при воспалении, протекающем на фоне ослабленных защитных сил организма и присоединения вследствие этого вторичной инфекции. Различают серозно-фибринозный, серозно-гнойный, серозно-геморрагический, гнойно-фибринозный.

Биологическое значение экссудата:

– экссудат уменьшает концентрацию токсинов и тем самым ослабляет их действие на ткань.

– в экссудате содержатся ферменты, которые разрушают токсические вещества и лизируют некротизированные ткани.

– экссудатом в ткань выделяются иммуноглобулины, которые оказывают антитоксическое действие (и антимикробное), а также оказывают и общее защитное действие в связи с наличием неспецифических факторов защиты: лизоцим, комплемент, интерферон, бета-лизины и др.

– с экссудатом в ткань выделяется большое количество фибриногена, который переходит в фибрин и таким образом оказывает защитное действие, препятствуя распространению болезнетворного фактора, главным образом по межклеточным пространствам.

Источник

Экссудация – выход жидкой части крови,

электролитов, белков и клеток из сосудов

в ткани.

Механизмы экссудации:

повышение проницаемости сосудистой

стенки под влиянием медиаторов

воспаления;повышение внутрисосудистого

гидростатического давления в связи с

изменениями кровообращения в очаге

воспаления;повышение онкотического давления из-за

увеличения содержания белка вне

сосудистой стенки;уменьшение внутрисосудистого

онкотического давления в связи с потерей

белка вместе с экссудатом;повышение коллоидно-осмотического

давления ткани в зоне альтерации;активация цитокемсиса, когда эндотелиальные

клетки начинают пропускать через себя

плазму клетки и растворимые в ней

соединения.

Фазы экссудации:

ранняя фаза экссудации возникает через

10-15 минут с момента действия альтернирующего

фактора и достигает максимума через

30 минут. Обусловлена выбросом гистамина,

серотонина, активаций калликреин-кининовой

системы, системы комплимента;поздняя фаза экссудации начинается

чуть позже, достигает максимума через

4-7 часов. Может быстро свернуться, а

может длиться до 3-4 суток. Обусловлены

образованием эйкозаноидов, выбросом

монолимфокинов, свободных радикалов,

биологически активных веществ

нейтрофилов.

Виды экссудата:

серозный. Близок по составу к транссудату,

содержит альбумины, образуется в серозных

полостях;

геморрагический – содержит эритроциты

в большом количестве. Характерен для

септических состояний, стафилококковой

инфекции;

фибринозный;

гнойный – содержит лейкоциты, вызван

распадом клеток;

гнилостный;

смешанный.

Функции экссудата – в результате

экссудации происходит разбавление

концентрации бактериальных и других

токсинов и разрушение их поступающими

из плазмы крови протеолитическими

ферментами. В ходе экссудации в очаг

воспаления поступают сывороточные

антитела, которые нейтрализуют

бактериальные токсины и опсонизируют

бактерии. Воспалительная гиперемия

обеспечивает переход в очаг воспаления

лейкоцитов крови, способствует фагоцитозу.

Фибриноген экссудата превращается в

фибрин, нити которого создают структуру,

облегчающую переход лейкоцитов в рану.

Фибрин играет важную роль в процессе

заживления ран.

Однако экссудация имеет и отрицательные

последствия – отек тканей может привести

к удушью или угрожающему для жизни

повышению внутричерепного давления.

Нарушения микроциркуляции способны

привести к ишемическому повреждению

тканей. Излишнее отложение фибрина

может препятствовать последующему

восстановлению поврежденной ткани и

способствовать избыточному разрастанию

соединительной ткани. Поэтому врач

должен осуществлять эффективный контроль

за развитием экссудации.

14. Механизмы и биологическое значение эмиграции лейкоцитов

Эмиграция – выход лейкоцитов за пределы

сосудистого русла в зону альтерации.

Осуществляется путем проникновения

через сосудистую стенку. В эмиграции

лейкоцитов в очаг воспаления наблюдается

определенная очередность: сначала

эмигрируют нейтрофильные гранулоциты,

затем моноциты, позже лимфоциты.

Эту последовательность впервые описал

И. И. Мечников. Более позднее проникновение

моноцитов объясняется их меньшей

хемотоксической чувствительностью.

Эмиграция нейтрофилов начинается через

10-12 минут, достигает максимума через

3-4 часа. При острых воспалительных

процессах в зоне воспаления преобладают

нейтрофилы (до 95 %). Миграция моноцитов

начинается через 16-18 часов, массовая –

в течение 3-4 суток.

Лимфоциты эмигрируют спустя сутки и

преобладают в зоне хронического

воспалительного процесса.

Механизмы эмиграции:

А) действие хемотропных веществ. В очаге

воспаления осуществляется активное

движение лейкоцитов и к химическим

раздражителям. Это явление описал И.И.

Мечников и назвал его хемотаксис.

Хемотропные вещества: продукты

жизнедеятелности микроорганизмов,

продукты протеолиза тканей, продукты

нибринолиза.

Компоненты комплемента С3 и С5, компоненты

калликреин-кининовой системы, лимфокины,

лейкотриены.

Хемоатрактанты взаимодействуют со

специфическими рецепторами на мембране

лейкоцитов. Возникает метаболический

взрыв, образуются свободные радикалы.

Мембрана начинает синтезировать

адгезивные гликопротеины, понижается

поверхностное натяжение мембраны и

создаются условия для формирования

псевдоподий. Одновременно возникает

активация актино-миозиновых комплексов,

что ведет к сократительному акту, и

клетка передвигается в зону образования

псевдоподий.

Поглощение объекта лейкоцитами может

происходить двумя способами: контактирующий

с объектом участок цитоплазмы втягивается

внутрь клетки, а вместе с ним втягивается

и объект. Второй способ заключается в

том, что фагоцит прилагается к объекту

своими псевдоподиями, а потом всем телом

подтягивает в сторону объекта и

обволакивает его. В итоге образуется

фагосома, к которой приближается лизосома

и начинается переваривание под действием

лизосомальных ферментов;

Б) развитие тромбоза, эмболии, изменение

реологических свойств крови: повышение

вязкости и снижение скорости кровотока;

В) повышение адгезивности эндотелиальных

клеток;

Г) повышение проницаемости сосудистой

стенки под влиянием биологически

активных веществ, медиаторов воспаления,

лизосомальных ферментов;

Д) действие электроэнергетических сил.

В зоне альтерации нормируется положительный

потенциал за счет избыточного накопления

Н+, а лейкоциты на своей поверхности

несут суммарный отрицательный Z-потенциал.

Соседние файлы в папке К экзамену

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Отеки. Причины отеков. Воспалительный отек.

Воспалительный отек характеризуется тремя основными симптомами: краснотой, жаром, болью (rubor, calor, dolor); клинически его почти всегда нетрудно отличить от невоспалительного отека.

На образование невоспалительного отека или скопление жидкости в подкожной клетчатке влияют следующие факторы.

1. Гидростатическое давление, которое обычно в капиллярах выше, чем в межклеточных пространствах, и поэтому имеет тенденцию выжимать жидкость из сосудов в ткань.

2. Онкотическое давление, величина которого определяется концентрацией белковых молекул, которая в кровеносных сосудах значительно выше, чем в тканях Стенки капилляров, являясь полупроницаемыми мембранами, не пропускают белковых молекул.

Онкотическое давление в сосудах имеет, таким образом, тенденцию притягивать жидкость из тканей и является поэтому самой значительной силой, которая противодействует гидростатическому давлению.

3. Концентрация электролитов, и прежде всего натрия, в высокой степени определяет общее количество жидкости как в сосудах, так ив межклеточной ткани; обмен электролитов между плазмой крови и тканями происходит через полупроницаемые стенки капилляров беспрепятственно. Поэтому повышенная концентрация электролитов ведет к увеличению общего количества жидкости в организме, что обнаруживается в возрастании как циркулирующего объема плазмы, так и массы межклеточной тканевой жидкости. Выделение натрия при этом обусловлено как величиной почечного кровотока, так и в первую очередь альдостероном—минералокортикоидом коры надпочечников.

4. Состояние капиллярной стенки.

5. Состояние лимфатических сосудов, через которые частично совершается отток межтканевой жидкости.

6. Так называемый тканевой фактор.

Отеки часто имеют сложный генез,т. е. обусловлены несколькими факторами. «Старые механические» (гидростатическое давление и т. д.) факторы в значительной степени определяют локализацию отека, в то время как «современные гуморальные» факторы (натрий, альдостерон) поддерживают его. Несмотря на это, в дифференциально-диагностических целях можно подразделять отеки на патогенетической основе.

Патогенетически можно различать следующие отеки.

1. Отеки вследствие повышенного гидростатического давления:

а) при местно обусловленном застое, варикозном расширении вен, тромбофлебите;

б) при гемодинамической сердечной недостаточности;

в) при хроническом наследственном отеке.

2. Отеки вследствие сниженного онкотического давления:

а) при нефрозах;

б) при заболеваниях печени;

в) голодные отеки (алиментарно-дистрофические);

г) кахектические отеки.

3. Отеки вследствие нарушения обмена электролитов:

а) при диффузном геморрагическом нефрите;

б) сердечные отеки при нарушенном выделении хлористого натрия;

в) при передозировках препаратов дезоксикортикостерона.

4. Отеки вследствие повреждения капиллярных стенок:

а) нефритические отеки;

б) аллергические отеки (Квинке);

в) отеки при неврологических заболеваниях.

5. Отеки вследствие нарушенного оттока лимфы:

а) слоновость при филяриозе;

б) при неспецифических лимфангоитах;

в) при аномалиях в расположении лимфатических сосудов.

6. Отеки вследствие тканевого фактора:

а) сердечные отеки;

б) «липедема».

7. Отеки, механизмы возникновения которых еще не выяснены:

а) отеки при микседеме;

б) отеки вследствие гормональных влияний;

в) отеки при высокой температуре;

г) «эссенциальныеч> отеки.

Вместе с тем, исходя из клинической картины, образование отеков можно наблюдать при следующих состояниях:

1) гемодинамическая недостаточность миокарда;

2) цирроз печени;

3) гломерулонефроз;

4) геморрагический нефрит;

5) местное нарушение венозного оттока (тромбофлебит);

6) нарушение оттока лимфы;

7) гормональные нарушения (микседема, гиперсекреция минералокортикоидов);

8) аллергические состояния;

9) длительное голодание и кахектические состояния;

10) различные воспалительные процессы.

Видео техники определения отеков

– Также рекомендуем “Отеки вследствие повышенного гидростатического давления. Отеки вследствие пониженного онкотического давления.”

Оглавление темы “Болезни почек. Отеки и их причины.”:

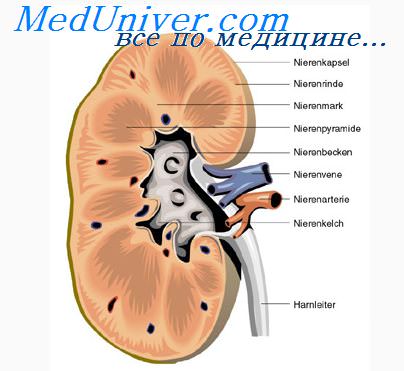

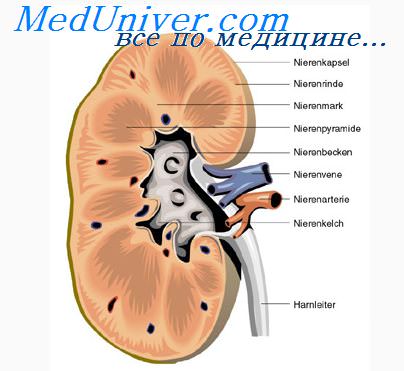

1. Оценка почечной функции. Проба с фенолсульфофталеином.

2. Клиника уремии. Признаки уремии. Псевдоуремия.

3. Гепато-ренальный синдром. Экстраренальный почечный синдром.

4. Злокачественные опухоли почек. Саркома почек.

5. Нефролитиаз. Почечная колика.

6. Гидронефроз. Пиелонефрит. Признаки гидронефроза и пиелонефрита.

7. Пионефроз. Протеинурия. Признаки и классификация протеинурии.

8. Отеки. Причины отеков. Воспалительный отек.

9. Отеки вследствие повышенного гидростатического давления. Отеки вследствие пониженного онкотического давления.

10. Отеки вследствие нарушения обмена электролитов. Отеки вследствие нарушения капиллярной стенки.

Источник