Отек головного мозга при травме кома

Закрытая черепно-мозговая травма – самое распространенная причина повреждения структур центральной нервной системы. Если произошло тяжелое нарушение церебральной ткани, может наступить кома, которая чревата инвалидизацией или летальным исходом.

Нарушение сознания: механизм появления

После повреждения центральной нервной системы вследствие получения черепно-мозговой травмы человек теряет способность реагировать на любой внешний раздражитель. Психоэмоциональное состояние нарушается полностью, пострадавший не может контактировать с окружающими людьми. Наступает кома.

Кома при ЧМТ характеризуется погружением человека в специфическое состояние, которое связано с угнетением определенных зон ЦНС. Пострадавший не реагирует на болевой синдром, яркий свет и громкий звук, у него отсутствуют рефлексы.

Сознание нарушается при повреждении определенных отделов в головном мозге, которые отвечают за речь, мышление, бодрствование, рассуждение. Исходя из степени повреждения, потеря сознания может иметь разную длительность:

- легкая черепно-мозговая травма (например, ушиб): нарушение сознания не происходит или длится не более 5 секунд;

- травма средней тяжести (например, открытая ЧМТ): длительность нарушения сознания – 2 часа-2 дня;

- травма тяжелой степени: наступает глубокая кома и вегетативные состояния.

Кома после ЧМТ – не отдельное заболевание, а лишь последствие поражения ЦНС. Если наблюдается тяжелое общее состояние, которое угрожает жизни человека, его могут погрузить в искусственную кому. Такое состояние позволяет вызвать контролируемое снижение деятельности рефлексов и жизненно важных функций.

Искусственная кома заключается во введении в организм специальных медикаментов. При этом дыхательную функцию осуществляет аппарат вентиляции легких.

Характерные симптомы

Кома после черепно-мозговой травмы в первую очередь характеризуется нарушением сознания. Все симптомы такого состояния можно разделить по степени его тяжести:

- Поверхностное нарушение сознания. Человек погружается в глубокий сон. При попытке заговорить с пострадавшим он может открывать глаза, а иногда – заводить разговор. Речь – с препинаниями. Больной может осуществлять легкие движения конечностями.

- Обычная кома. Больному под силу издавать звуки, непреднамеренно открывать глаза и совершать резкие движения руками. Врач может зафиксировать конечности пострадавшего специальными приспособлениями во избежание нанесения физических увечий.

- Глубокая кома. Полностью отсутствуют рефлексы и подвижность, дыхательная функция. Реакции на болевой синдром нет, так же, как на свет зрачков.

Лечение во время комы

После того, как был поставлен диагноз «кома вследствие черепно-мозговой травмы», начинают соответствующее лечение. В первую очередь проводят мероприятия, позволяющие усилить приток крови в головной мозг. Неотложную терапию начинают уже в машине скорой помощи.

Используют искусственную вентиляцию легких, вводят в организм лекарственные средства, способствующие нормализации артериального давления. Требуется введение препаратов, которые улучшают функционирование таких органов, как печень и почки.

В случае остановки дыхания врач скорой помощи вводит в полость трахеи специальную трубку, которая является проводником кислородного воздуха, исходящего из дыхательного аппарата.

Так как, находясь в коме, человек не может самостоятельно кушать, введение питательных веществ производят методом зонда. Для профилактики вторичного инфицирования мочевыводящего пути и легких назначают мощные антибактериальные препараты.

Реабилитационный период

Не все случаи нарушения сознания требуют длительного реабилитационного периода. По статистике не долго длится восстановление после комы, вызванной диабетом, приемом высокой дозы наркотиков или алкоголя. В таких случаях нарушение сознания присутствует до выведения из организма токсического вещества.

Выход из комы 3 степени после ЧМТ или же 1 степени одинаково требует проведения реабилитационных мероприятий. В первую очередь проводят меры по восстановлению функционирования мозга. Не в каждом случае происходит развитие амнезии, но наблюдается ухудшение памяти и внимания.

Как выходят из комы после ЧМТ? В этот период утрачивается способность сидения, хождения без посторонней помощи и подручных средств. Наблюдается спутанность сознания, человек теряет ориентацию в пространстве. Скорректировать подобные нарушения, вызванные длительным нарушением сознания, помогают такие специалисты:

- нейрологопед (помогает восстановить речь);

- психолог (нормализует психоэмоциональное состояние);

- трудотерапевт (помогает улучшить моторику);

- невролог, физиотерапевт и др.

При выходе из комы после ЧМТ не нужно сразу в первый день подвергать больного физическим и умственным нагрузкам. Реабилитация должна проходить постепенно. Сколько месяцев или лет понадобится для полного восстановления деятельности ЦНС, и каков будет прогноз, зависит от степени тяжести черепно-мозговой травмы.

Реабилитация после комы заключается в оказании помощи больному во всех обыденных делах: в приеме пищи, посещении туалета и душа. Требуется проведение развивающих игр, способствующих восстановлению моторики, памяти, речи. Важно нормализовать рацион питания, чтобы в него входили все полезные витамины и микроэлементы.

Для восстановления мышечного тонуса назначают массажные процедуры, которые проводят в кабинете специалиста и в дальнейшем – в домашних условиях. В процессе массажа можно использовать любое эфирное масло. Процедура также способствует улучшению кровообращения. Главное условие – непрерывность терапии, даже если видны первые положительные изменения.

Осложнения

Если в момент черепно-мозговой травмы была задета центральная нервная система, вероятно, возникнут осложнения. Кома – одно из таковых. При тяжелой ЧМТ последствия могут быть настолько серьезны, что больной уже не в состоянии будет сам себя обслуживать, вставать, сидеть. В таких случаях потребуется помощь со стороны и специальная медицинская аппаратура.

Не всегда кома сопровождается столь тяжелыми последствиями. В некоторых случаях человек быстро восстанавливается после травмы и нарушения сознания, приходят в норму основные функции и рефлексы.

К наиболее распространенным последствиям комы можно отнести амнезию или неполную потерю памяти, нарушение концентрации внимания, утрату способности самостоятельного обслуживания (прием пищи, принятие водных процедур и др.).

Находясь в лежачем положении длительное время, человек может начать страдать пролежнями, которые требуют иной специфической терапии с использованием лекарственных препаратов.

Иные последствия ЧМТ

К последствиям черепно-мозговой травмы относят не только кому. Таковые зависят от степени тяжести повреждения. Не всегда осложнения возникают уже в первые недели или месяцы после получения травмы. Иногда негативные последствия развиваются спустя длительное время, что больше характерно для детей. В пожилом возрасте ЧМТ часто приводит к смертельному исходу.

К последствиям черепно-мозговой травмы относят:

- внешние проявления: гематома, отечность тканей, боль, лихорадочный синдром, общее недомогание и др.;

- паралич ног или (и) рук частичного или полного характера;

- утрата чувствительности кожного покрова в нижних или (и) верхних конечностях;

- болевой синдром в голове, имеющий хронический характер;

- потеря зрительной, слуховой, речевой функции, памяти;

- нарушение дыхательной функции, глотания;

- невозможность контроля мочеиспускания и дефекации;

- посттравматический эпилептический синдром с развитием судорожных припадков, нарушением сознания;

- тремор верхних и нижних конечностей;

- нарушение концентрации внимания;

- повышение раздражительности.

Несмотря на столь большой перечень негативных последствий, это не значит, что у человека все они будут присутствовать. Вид последствий зависит от точного места локализации травмы головы и головного мозга, а также степени ее тяжести.

Некоторая клиническая картина возникает только в ранний посттравматический период. Сюда можно отнести паралич ног и рук, нарушение дыхательной функции, которые проходят после принятия реабилитационных мер. Головные боли могут начать тревожить человека через продолжительное время после травмирования.

Важный совет, который дают специалисты, — это непрерывность лечения в восстановительный период после ЧМТ и комы. Реабилитационный курс необходимо пройти полностью. Только так можно надеяться на благоприятный прогноз и максимальное восстановление организма.

Источник

Патогенез черепно-мозговой травмы. Что нужно знать анестезиологу о травме мозга?

Травматическое повреждение мозга встречается достаточно часто, примерно в 400 случаях на 100000 населения ежегодно, из них 6-10 случаев заканчивается смертельным исходом. В большинстве случаев травмы расцениваются как легкие, примерно 10% средней тяжести и тяжелые. ЧМТ являются ведущей причиной смерти у детей в возрасте 1-15 лет и взрослых моложе 45 лег.

Относительная распространенность первичных причин травмы варьирует в зависимости от страны и возраста пациента. Основными причинами смерти в молодом возрасте являются травмы, связанные с Д’П I, и приемом алкоголя (у взрослых 65% ЧМТ связаны с употреблением алкоголя). На долю мужчин приходится 80% ЧМТ, 50% ЧМТ фиксируется у пациентов детского возраста. В 20% случаев ЧМТ возникает в пожилом возрасте старше 65 лет, обычно в результате падения. Проникающие травмы типичны для военных конфликтов и районов с высокой частотой огнестрельных ранений.

При первичном механическом ударе на мозг действуют сжимающие и расширяющие силы. Сосуды более устойчивы к этому воздействию, чем нервная ткань, поэтому очаговые повреждения, такие как ушибы, обычно возникают на фоне диффузного повреждения нейронов. Само по себе первичное повреждение не всегда летально: примерно треть пациентов после ЧМТ были способны к разговору и выполнению команд. В результате механической травмы запускается каскад процессов, способный вызвать некроз подлежащих и отдаленных клеток:

• Нарушение регуляции мозгового кровотока и метаболизма.

• Повышение проницаемости клеточных мембран.

• Отек клеток.

• Анаэробный метаболизм и накопление молочной кислоты

• Истощение запасов АТФ и нарушение работы мембранного ионного насоса. Вторичные реакции приводят к:

• Деполяризации терминальных мембран.

• Высвобождению избыточных количеств возбуждающих нейромедиаторов (например, аспартата, глутамата).

• Активация NDMA- и АМРА-рецепторов и потенциал-зависимых кальциевых и натриевых каналов.

• Кальций (Са2+) активирует внутриклеточные катаболические процессы, вызывая некроз или апоптоз клеток.

Хотя рассечение аксонов (аксотомия) возможно и в момент первичной травмы, в большинстве случаев это происходит в течение нескольких дней после травмы. Это даст основания говорить о запрограммированном событии, поддающемся терапевтическому воздействию.

Вторичное повреждение головного мозга

Последовательность патологических процессов, запускаемых в момент травмы, может иметь продолжение, что приводит к распространению зоны некроза за рамки первичного повреждения. Жизнеспособная область мозга непосредственно окружающая область травмы находится в зоне особого риска (зона «пенумбры»). Цель лечения ЧМТ состоит в минимизации вторичного повреждения.

Мозговой кровоток. После ЧМТ происходит нарушение мозгового кровотока. Обычно в процессе нарушения кровотока выделяют три фазы:

• Непосредственно после травмы кровоток снижается.

• Вторая фаза (1-2 дня) характеризуется относительно высоким кровотоком.

• Вазоспастическая фаза может протекать с высокой MCAFV, но низким мозговым кровотоком.

Изменения мозгового кровотока носят временный характер и различны в разных областях мозга. Области с усиленным кровотоком могут соседствовать с областями с ослабленным кровотоком. Изменения мозгового кровотока многофакторные:

• Мозговой кровоток может быть соответственно высоким или низким, в сочетании с высоким или низким потреблением кислорода мозгом.

• Соотношение кровоток/метаболизм может быть нарушено, что приводит к гиперемии или гиповолемии.

• Нарушение ауторегуляции может приводить к снижению мозгового кровотока при наличии системной гипотензии.

– Возможно как непосредственное, так и отсроченное проявление.

– В отдельных областях мозга состояние ауторегуляции может быть разным.

– Реакционная способность на СО2 сохраняется лучше, чем регуляция давления. Необдуманное проведение управляемой гипокапнии может привести к ишемии мозга.

• Диаметр сосудов может уменьшиться вследствие механического смещения или компрессии (ушиб, внутричерепная гипертензия).

• Возможна окклюзия сосудов осколками, тромбами или лейкоцитами.

• Существует несколько механизмов вазоспазма:

– Усиленная простагландин-индуцированная вазоконстрикция

– Высвобождение эндотелина

– Снижение доступности оксида азота

– Снижение уровня цГМФ

– Образование свободных радикалов.

Важно отметить, что гинерперфузию и гиповолемию можно диагностировать только при одновременном измерении мозгового кровотока и потребления кислорода мозгом в одном и том же месте.

Церебральный метаболизм при травме. После ЧМТ метаболизм мозга (потребление глюкозы и кислорода) неоднороден в различных участках в разное время.

• Утилизация субстратов может быть нарушена, что отражается в уровне креатинфосфата в ткани и соотношении лактат/пируват.

• Низкий уровень метаболизма связан с более неблагоприятным прогнозом, отражая тяжесть первичного метаболического повреждения и митохондри-альной дисфункции.

• Может развиться и гиперметаболизм из-за повышенного выделения мембранных ионов. При отсутствии достаточного усиления кровотока возникнет вторичная ишемия.

Оксигенация мозга при травме. Конечным результатом недостаточности кровотока но сравнению с потреблением кислорода мозгом является общая или локальная церебральная гипоксия. Ишсмический инсульт возникает при тканевом РО2<1,5 кПа.

Эксайтотоксичность при травме мозга. Первичная травма и последующие процессы вызывают избыточное высвобождение нейромсдиаторов, в особенности глутамата.

• Активация NMDA и АМРА-рецеиторов приводит к избыточному выделению Na+, Са2+ и К+, что может напрямую запустить такие катаболические процессы, как некроз, аиоптоз и разрушение гематоэнцефалического барьера.

• Повышение активности Na+/K+-АТФазы увеличивает метаболические потребности клетки, что в свою очередь может привести к дальнейшей ишемии.

• Эксайтотоксичность и недостаточная антиоксидантная активность также может привести к накоплению активных кислородных радикалов, способных в свою очередь запустить воспаление и апоптоз.

Отек при травме мозга. Отек мозга после ЧМТ встречается часто. Так же, как и мозговой кровоток и потребление кислорода мозгом, он различен в разных участках в разное время по ряду причин.

Вазогенный отек возникает при нарушении функции гематоэнцефалического барьера и ауторегуляции мозгового кровотока. Это приводит к перемещению ионов, белка, воды, из сосудистого русла во внеклеточное пространство.

• Постоянная или временная потеря функции гематоэнцефалического барьера может развиться непосредственно после травмы головы.

• В области ушиба может наблюдаться более длительное нарушение функции ГЭБ.

• Вместе с нарушением ауторегуляции это может привести к повышению риска подъема ВЧД при повышении системного артериального давления у некоторых пациентов.

Цитотоксический отек может развиться вследствие нарушения функции клеточных мембран (в особенности нейроглии) и абсорбции осмотически активных внеклеточных веществ, что приведет к увеличению внутриклеточного объема.

• Повышенный захват нейротрансмиттеров астроцитами может также приводить к накоплению в клетке натрия и воды.

Цитотоксический отек возникает чаще, чем вазогенный. При обеих формах увеличивается расстояние между капиллярами и нервной тканью, что может приводить к ишемии, несмотря на достаточную доставку кислорода.

Вне зависимости от причины возникновения, при истощении механизмов компенсации увеличение объема мозга может привести к опасной внутричерепной гипертензии.

Воспаление при травме мозга. Как первичное, так и вторичное повреждение могут инициировать и поддерживать воспалительную реакцию в поврежденной и окружающей ткани. Иммунные и глиальные клетки активируются посредством высвобождения про-стагландинов, цитокинов, хемокинов и свободных радикалов. Это может привести к адгезии активированных лейкоцитов к эндотелию с последующей инфильтрацией ими тканей. В итоге астроциты формируют в зоне повреждения рубцовую ткань. Эти процессы начинаются в течение несколько часов после травмы, но на их завершение может уйти несколько недель.

Гибель клеток при травме мозга. Тяжелая механическая или ишемическая травма вызывает некроз клеток в результате нарушения метаболизма. Воспалительные процессы устраняют продукты распада клеток, замещая их рубцовой тканью.

Апоптоз (запрограммированная гибель клетки) запускается в ответ на первичное или вторичное повреждение и характеризуется упорядоченной последовательностью процессов, неизбежно приводящих к гибели клеток без формирования рубца. Хотя апоптоз может запускаться вскоре после травмы, сам процесс более длительный и является потенциальной целью для терапевтического воздействия.

Функциональные и анатомические проблемы. Некоторые зоны мозга больше других подвержены риску повреждения. Механические и анатомические факторы обусловливают наиболее частую локализацию ушибов в лобных долях и верхушках височных долей. Потеря определенных проводящих путей может вызвать значительные функциональные нарушения после травмы головного мозга даже несмотря на небольшой объем ишемического повреждения.

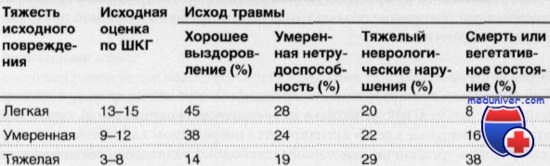

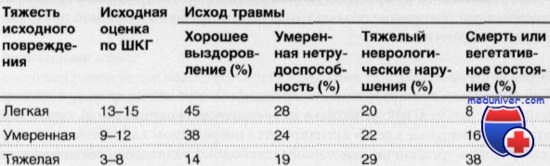

Исход ЧМТ зависит от следующих факторов:

• Механизм травмы: при ДТП пешеходы и велосипедисты обычно получают более тяжелые травмы, чем водители автомобилей.

• Пол: при травме равной тяжести исход хуже у женщин.

• Возраст: худший исход коррелирует с увеличением возраста.

• Оценка по шкале комы Глазго (ШКГ) является важным прогностическим фактором.

• Генетические факторы: есть данные, что е4 аллели аполипопротеина Е связаны с худшим исходом.

• Зрачки: билатерально расширенные неподвижные зрачки после реанимационных мероприятий при тяжелой травме в 80% случаев указывают на плохой исход (смерть или вегетативное состояние), по сравнению с 30% неблагоприятных исходов тяжелой травмы при двусторонней реакции зрачков.

• Данные КТ: более тяжелая картина на КТ ассоциируется с худшим исходом. По классификации Маршалла, основанной на данных КТ, можно прогнозировать исход заболевания.

ЧМТ легкой и средней степени тяжести также сопровождаются тяжелыми осложнениями, почти у 50% пациентов в течение нескольких недель присутствуют серьезные нарушения.

Причины смерти от черепно-мозговой травмы (ЧМТ)

Смерть от ЧМТ наступает в следующих случаях:

• Непосредственно после травмы в результате ишемии мозга, гипоксии вследствие нарушения дыхания, или же из-за вызванного травмой кровоизлияния.

• Отсроченная смерть обычно связана с другими травмами, инфекцией и ишемией мозга.

• Ишемия мозга может быть генерализованной или локальной в очагах повреждения.

• Терминальным процессом является ишемия ствола мозга вследствие отека мозга, приводящего к сдавлению ствола при транстенториальном вклинении.

Причины неврологических нарушений после ЧМТ многообразны и различаются по времени и месту возникновения как у одного индивидуального пациента, так и среди всех пациентов. Границы между первичным и вторичным повреждением нечеткие, однако область первичного повреждения могут расширить поздние инсульты.

– Также рекомендуем “Обеспечение адекватного дыхания при черепно-мозговой травме (ЧМТ). Советы анестезиологам”

Оглавление темы “Ведение пациентов с черепно-мозговой травмой (ЧМТ)”:

- Анестезия при спинномозговой эпидуральной гематоме и абсцессе. Предоперационная оценка

- Анестезия при эмболизации внутримозговых аневризм. Предоперационная оценка

- Осложнения эмболизации внутримозговых аневризм. Что учитывать анестезиологу?

- Анестезия при КТ и МРТ. Предоперационная оценка

- Патогенез черепно-мозговой травмы. Что нужно знать анестезиологу о травме мозга?

- Обеспечение адекватного дыхания при черепно-мозговой травме (ЧМТ). Советы анестезиологам

- Контроль артериального давления при черепно-мозговой травме (ЧМТ). Советы анестезиологам

- Транспортировка пациента с черепно-мозговой травмой (ЧМТ). Принципы

- Проблемы возникающие при транспортировке пациента с ЧМТ. Советы

- Принципы ведения пациентов с черепно-мозговой травмой. Где должны лечиться пациенты с ЧМТ?

Источник