Острое венозное полнокровие легких отек

Гиперемия и отек легких (Hyperaemia et oedema pulmonum) – заболевание животных, характеризующееся переполнением кровью легочных капилляров и вен с выпотеванием плазмы крови в просвет бронхов, бронхиол и полости альвеол и инфильтрацией выпотом междольковой соединительной ткани. В результате у животного уменьшается дыхательная поверхность легких, затрудняется газообмен и возникает сердечная недостаточность.

Различают активную и пассивную (застойную) гиперемию, активный и гипостатический отек легких. Чаще болеют лошади, реже – собаки и овцы и в единичных случаях – другие виды животных.

Этиология. Активная гиперемия и активный отек легких обычно возникает у животных при тяжелой работе (преимущественно в жаркое время года), транспортировке животных в душных вагонах, при солнечных и тепловых ударах. У спортивных лошадей во время скачек, у собак во время длительной охоты. К активной гиперемии приводит вдыхание животными горячего воздуха, действие сильно раздражающих газов. Коллатеральная активная гиперемия у животных может развиваться при пневмотораксе и тромбозе легочной артерии.

Пассивная гиперемия и гипостатический отек легких развивается у животных при декомпенсированных пороках сердца, травматическом перикардите, миокардитах, миокардиодистрофии, расширении сердца, интоксикациях, болезнях почек, метеоризме желудочно-кишечного тракта, вдыхание хлора, фосгена, сернистого газа, гипостазе легкого, избытке гистамина, тепловом и солнечном ударе, длительном вынужденном лежании животных и т.д.

Отек легких может быть симптомом некоторых инфекционных болезней (пастереллез, злокачественный отек, сибирская язва, контагиозная плевропневмония, чума плотоядных и др.).

Предрасполагающими факторами являются: длительные перегрузки в работе и тренинге.

Патогенез. Отек легких развивается в результате нарушения водного обмена и коллоидной системы крови. При этом происходит набухание слизистой оболочки органов дыхания, уменьшение просвета дыхательных путей, снижается эластичность альвеолярных стенок, затрудняется поступление воздуха в альвеолы и выход его из альвеол. В стенке альвеол уменьшается количество углеводов, что усугубляет нарушение газообмена, снижает резервную щелочность и частично усиливает высвобождение хлора из соединений. Хлор в момент выделения способствует увеличению порозности сосудов и задержанию жидкости. Задержание жидкости обусловлено и длительной гипоксией. При сложившемся гидродинамическом и коллоидно-осмотическом давлении замедляются ток крови и лимфы, резорбция жидкости и белка из ткани легкого. Эндотелий набухает, расширяются капилляры и метартериолы. Возникшие отклонения возбуждают дыхательный центр, способствуют усилению секреции слюны и пота, что ведет к большому сгущению крови, перегрузке сердечно — сосудистой системы, нарушению обмена веществ в тканях, трофики головного мозга, почек, поперечнополосатой мускулатуры. Жидкость, вышедшая в дыхательные пути, вспенивается, что еще больше нарушает обмен газов.

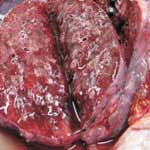

Патологоанатомические изменения. Легкие увеличены в объеме, темно-красного цвета; поверхность их блестящая с точечными кровоизлияниями, консистенция — тестоватая. В бронхах и трахее пенистая жидкость розоватого цвета; на их слизистой заметны мелкие кровоизлияния. С поверхности разреза легких стекает обильное количество пенистой крови. Для длительных пассивных гиперемий в легких характерны разрастание соединительной ткани, ателектаз отдельных участков и отложение бурого пигмента. В таких случаях легкое по внешнему виду приближается к селезенке (спленизация легкого).

Клинические признаки. Клинические симптомы у больных активной гиперемией легких животных развиваются бурно и быстро. У животных в течение нескольких часов появляются возбуждение, страх и буйство, сопровождающееся быстро нарастающей сильной смешанной одышкой; дыхание у больного животного учащается в 3-5 раз; при этом у животного затрудняется как вдох, так и выдох. Больное животное стоит с широко расставленными передними конечностями, ноздри у них расширены, глаза становятся влажными, как бы выпячиваются из орбит; появляется слезотечение. Дыхание становится шумным и толчкообразным. Яремные и другие поверхностные вены переполняются кровью и резко выступают на поверхности тела. Слизистые оболочки в первое время гиперемированы, становятся затем цианотичными. Пульс становится учащенным, аритмичным, вначале хорошего наполнения, впоследствии нитевидный, мягкий (пульсовая волна слабеет). В тяжелых случаях чувство страха и беспокойства у больного животного сменяется угнетением и вялостью. При пассивной гиперемии описанные симптомы проявляются у больного животного медленно и не так ярко, при этом на первый план выступают явления основного заболевания и сердечной слабости. В тяжелых случаях трахеальные хрипы слышны даже на расстоянии; из носа, особенно при кашле, вытекает пенистая или кровянистая жидкость. При аускультации легких с обеих сторон прослушиваются влажные крупно- , средне- и мелкопузырчатые хрипы, дыхание у больного животного становится жестким везикулярным. Перкуторный звук, из ясно легочного переходит в тимпанический (потеря тонуса альвеолами), а при заполнение альвеол данного участка (обычно нижние части), он становится, как бы притупленным и тупым. Дыхательные шумы в этих участках ослабевают и исчезают. При благоприятном течении болезни, когда быстро устраняются этиологические факторы, симптомы гиперемии и отека у больного животного могут исчезнуть в течение нескольких часов.

При неблагоприятном течении болезни, когда отек легких у больного животного прогрессируют, четко проявляются симптомы наступающей асфиксии и сердечно – сосудистой недостаточности: прогрессирующая одышка, синюшность видимых слизистых оболочек, аритмичный пульс малого наполнения, переполнение кровью яремных вен. На этом фоне у больного животного может развиться агональное состояние и наступить смерть от паралича дыхательного центра.

При пассивной гиперемии и гипостатическом отеке легких, клинические признаки болезни нарастают медленно, иногда в течение нескольких дней и при этом выражены слабее.

Диагноз ставят на основании характерных клинических симптомов болезни (прогрессирующей одышки, влажных хрипов в легких, признаков асфиксии). Рентгенологически в нижних отделах легочного поля устанавливают обширные участки затенения.

Дифференциальный диагноз. При проведении дифференциальной диагностики ветспециалисты должны исключить у больного животного тепловой удар, диффузный бронхит, крупозную пневмонию, легочное кровотечение, остро протекающие инфекционные болезни и всевозможные интоксикации.

Лечение. Учитывая, что у больных животных часто бывает неблагоприятный исход и возможность быстрого наступления смерти, владельцы животных и ветспециалисты должны принять экстренные меры по лечению. Основной целью ветспециалиста при лечении должно стать — разгрузка малого круга кровообращения и понижения проницаемости легочных капилляров. В тяжелых случаях болезни необходимо немедленно приступить к кровопусканию (кровь выпускают в количестве 0,5 -1% веса больного животного). Кровопускание облегчает работу сердца, снижает кровоснабжение легких и одышку. Приступают к устранению этиологических факторов болезни, животных переводят в умеренно прохладное, чистое, хорошо вентилируемое помещение, освобождают их от работы и тренинга. Внутривенно в максимальных дозах (крупным животным 100-200 мл) вводят гипертонические растворы кальция хлорида(10%), натрия хлорида, глюкозы. При пассивной гиперемии, гипостатическом отеке и развитии сердечной недостаточности подкожно вводят сердечные средства: кофеин, кордиамин, коразол и др.

При проведение комплексного лечения при гиперемии и отеке легких, с учетом клинического состояния больного животного, применяют подкожное введение кислорода (лошади до 8-10л), новокаиновую блокаду нижних шейных симпатических узлов, внутривенное введение новокаина (50-100мл 1%-ного раствора на инъекцию лошади), малые дозы расширяющих бронхи средств (эфедрин, эуфилин, атропин), мочегонные и слабительные. При появлении симптомов гипостатической пневмонии проводят курс лечения антибиотиками, в том числе современными цефалоспоринового ряда.

Профилактика. Профилактика болезни должна быть направлена на строгое соблюдение режима эксплуатации и тренинга спортивных и рабочих животных, предохранения от перегревания, от вдыхания раздражающих и ядовитых газов, запрещение транспортировки животных с повышенной температурой тела, нельзя заводить животных в помещение после дезинфекции их аэрозолями.

Источник

При остром общем венозном полнокровии, которое является проявлением синдрома острой сердечной недостаточности (недостаточность сократительной способности миокарда, например при инфаркте миокарда, остром миокардите), в результате гипоксического повреждения гистогематических барьеров и резкого повышения капиллярной проницаемости в тканях наблюдаются плазматическое пропитывание (плазморрагия) и отек, стазы в капиллярах и множественные кровоизлияния диапедезного характера, в паренхиматозных органах появляются дистрофические и некротические изменения. Структурно-функциональные особенности органа, в котором развивается острый венозный застой, определяют преобладание отечно-плазморрагических, геморрагических либо дистрофических и некротических изменений. Возможно и сочетание их. В легких гисто-физиологические особенности аэрогематического барьера объясняют развитие при остром венозном застое преимущественно отека и геморрагии. В почках вследствие особенностей структуры нефрона и кровообращения возникают в основном дистрофические и некротические изменения, особенно эпителия канальцев. В печени в связи с особенностями архитектоники печеночной дольки и ее кровообращения при остром полнокровии появляются центролобулярные кровоизлияния и некрозы.

Хроническое общее венозное полнокровие развивается при синдроме хронической сердечной (сердечно-сосудистой) недостаточности, осложняющем многие хронические заболевания сердца (пороки, ишемическая болезнь сердца, хронический миокардит, кардиомиопатии, фиброэластоз эндокарда и др.). Оно приводит к тяжелым, нередко необратимым, изменениям органов и тканей. Длительно поддерживая состояние тканевой гипоксии, оно определяет развитие не только плазморрагии, отека, стаза и кровоизлияний, дистрофии и некроза, но и атрофических и склеротических изменений. Склеротические изменения, т. е. разрастание соединительной ткани, связаны с тем, что хроническая гипоксия стимулирует синтез коллагена фибробластами и фибробластоподобными клетками. Соединительная ткань вытесняет паренхиматозные элементы, развивается застойное уплотнение (индурация) органов и тканей. Порочный круг при хроническом венозном полнокровии замыкается развитием капиллярно-паренхиматозного блока в связи с «утолщением» базальных мембран эндотелия и эпителия за счет повышенной продукции коллагена фибробластами, гладкими мышечными клетками и липофибробластами.

Изменения органов при хроническом венозном застое, несмотря на ряд общих черт (застойная индурация), имеют ряд особенностей.

Кожа, особенно нижних конечностей, становится холодной и приобретает синюшную окраску (цианоз). Вены кожи и подкожной клетчатки расширены, переполнены кровью; также расширены и переполнены лимфой лимфатические сосуды. Выражены отек дермы и подкожной клетчатки, разрастание в коже соединительной ткани. В связи с венозным застоем, отеком и склерозом в коже легко возникают воспалительные процессы и изъязвления, которые долгое время не заживают.

Печень при хроническом венозном застое увеличена, плотная, ее края закруглены, поверхность разреза пестрая, серо-желтая с темно-красным крапом и напоминает мускатный орех, поэтому такую печень называют мускатной.

При микроскопическом исследовании видно, что полнокровны лишь центральные отделы долек, где гепатоциты разрушены; эти отделы на разрезе печени выглядят темно-красными. На периферии долек клетки печени находятся в состоянии дистрофии, нередко жировой, чем объясняется серо-желтый цвет печеночной ткани.

Морфогенез изменений печени при длительном венозном застое сложен. Избирательное полнокровие центра долек связано с тем, что застой печени охватывает прежде всего печеночные вены, распространяясь на собирательные и центральные вены, а затем и на синусоиды. Последние расширяются, но только в центральных и средних отделах дольки, где встречают сопротивление со стороны впадающих в синусоиды капиллярных разветвлений печеночной артерии, давление в которых выше, чем в синусоидах. По мере нарастания полнокровия в центре долек появляются кровоизлияния, гепатоциты здесь подвергаются дистрофии, некрозу и атрофии. Гепатоциты периферии долек компенсаторно гипертрофируются и приобретают сходство с центролобулярными. Разрастание соединительной ткани в зоне кровоизлияний и гибели гепатоцитов связано с пролиферацией клеток синусоидов – липоцитов, которые могут выступать в роли фибробластов, а вблизи центральных и собирательных вен – с пролиферацией фибробластов адвентиции этих вен. В результате разрастания соединительной ткани в синусоидах появляется непрерывная базальная мембрана (в нормальной печени она отсутствует), т.е. происходит капилляризация синусоидов, возникает капиллярно-паренхиматозный блок, который, усугубляя гипоксию, ведет к прогрессированию атрофических и склеротических изменений печени. Этому способствуют также шунтир.ование крови, развивающееся при склерозе стенок и обтурации просветов многих центральных и собирательных вен, а также нарастающий застой лимфы. В финале развивается застойный фиброз (склероз) печени.

При прогрессирующем разрастании соединительной ткани появляются несовершенная регенерация гепатоцитов с образованием узлов-регенератов, перестройка и деформация органа. Развивается застойный (мускатный) цирроз печени, который называют также сердечным, так как он обычно встречается при хронической сердечной недостаточности.

В легких при хроническом венозном полнокровии развиваются два вида изменений – множественные кровоизлияния, обусловливающие гемосидероз легких, и разрастание соединительной ткани, т.е. склероз. Легкие становятся большими, бурыми и плотными – бурое уплотнение (индурация) легких.

В морфогенезе бурого уплотнения легких основную роль играют застойное полнокровие и гипертензия в малом круге кровообращения, ведущие к гипоксии и повышению сосудистой проницаемости, отеку, диапедезным кровоизлияниям. Развитию этих изменений предшествует ряд адаптивных процессов в сосудистом русле легких. В ответ на гипертензию в малом круге кровообращения происходит гипертрофия мышечно-эластических структур мелких ветвей легочной вены и артерии с перестройкой сосудов по типу замыкающих артерий, что предохраняет капилляры легкого от резкого переполнения кровью. Сo временем адаптивные изменения сосудов легкого сменяются склеротическими, развиваются декомпенсация легочного кровообращения, переполнение капилляров межальвеолярных перегородок кровью. Нарастает гипоксия ткани, в связи с чем повышается сосудистая проницаемость, возникают множественные диапедезные кровоизлияния, В альвеолах, бронхах, межальвеолярных перегородках, лимфатических сосудах и узлах легких появляются скопления нагруженных гемосидерином клеток – сидеробластов и сидерофагов и свободнолежащего гемосидерина. Возникает диффузный гемосидероз легких. Гемосидерин и белки плазмы (фибрин) «засоряют» строму и лимфатические дренажи легких, что ведет к резорбционной недостаточности их лимфати¬ческой системы, которая сменяется механической. Склероз кровеносных сосудов и недостаточность лимфатической системы усиливают легочную гипоксию, которая становится причиной пролиферации фибробластов, утолщения межальвеолярных перегородок. Возникает капиллярно-паренхиматозный блок, замыкающий порочный круг в морфогенезе индурации легких, развивается застойный склероз легких. Он более значителен в нижних отделах легких, где сильнее выражен венозный застой и больше скоплений кровяных пигментов, фибрина. Пневмосклероз, как и гемосидероз, при буром уплотнении легких имеет каудоапикальное распространение и зависит от степени и длительности венозного застоя в легких.

Существует идиопатическая бурая индурация легких (идиопатический, или эссенциальный, гемосидероз легких; пневмогеморрагическая ремиттирующая анемия; синдром Целена-Геллерстедта). Заболевание встречается редко, преимущественно у детей в возрасте от 3 до 8 лет. Морфогенез эссенциального гемосидероза легких принципиально не отличается от описанного при вторичном буром уплотнении легких. Однако гемосидероз при этом выражен резче и чаще сочетается с множественными геморрагиями. Причиной заболевания считают первичное недоразвитие эластического каркаса легочных сосудов, в результате чего в легких возникают аневризмы сосудов, застой крови и диапедезные кровоизлияния; не исключают роль инфекций и интоксикаций, аллергии и аутоиммунизации.

Почки при хроническом общем венозном застое становятся большими, плотными и цианотичными – цианотическая индурация почек. Особенно полнокровны вены мозгового вещества и пограничной зоны. На фоне венозного застоя развивается лимфостаз. В условиях нарастающей гипоксии возникают дистрофия нефроцитов главных отделов нефрона и склероз, который, однако, не бывает резко выраженным.

Хронический венозный застой в селезенке также ведет к ее цианотической индурации. Она увеличена, плотна, темно-вишневого цвета, отмечаются атрофия фолликулов и склероз пульпы. При общем хроническом венозном застое цианотическая индурация свойственна и другим органам.

Местное венозное полнокровие

Местное венозное полнокровие наблюдается при затруднении оттока венозной крови от определенного органа или части тела в связи с закрытием просвета вены (тромбом, эмболом) или сдавливанием ее извне (опухолью, разрастающейся соединительной тканью). Так, резкое венозное полнокровие желудочно-кишечного тракта развивается при тромбозе воротной вены. Мускатная печень и мускатный цирроз печени встречаются не только при общем венозном полнокровии, но и при воспалении печеночных вен и тромбозе их просветов (облитерирующий тромбофлебит печеночных вен), что характерно для болезни (синдрома) Бадда-Киари. Причиной цианотической индурации почек может стать тромбоз почечных вен. К венозному застою и отеку конечности ведет также тромбоз вен, если коллатеральное кровообращение оказывается недостаточным.

Местное венозное полнокровие может возникнуть и в результате развития венозных коллатералей при затруднении или прекращении оттока крови по основным венозным магистралям (например, портокавальные анастомозы при затруднении оттока крови по воротной вене). Переполненные кровью коллатеральные вены резко расширяются, а стенка их истончается, что может быть причиной опасных кровотечений (например, из расширенных и истонченных вен пищевода при циррозе печени).

С венозным полнокровием связано возникновение не только плазмогеморра-гических, дистрофических, атрофических и склеротических изменений, но и венозных (застойных) инфарктов.

Источник