Острая застойная гиперемия и отек

1.1.7.1. : : : : 2. : : 3. : 4. : () : : , , , – . , . : , , , . , , . : , , . . – ; – ; – ; – . : ( ), ( ), , . , , , . . , . . (, , ). . . :

:

– ; – ; – ( ); – ; – ; – . ; – ; – . 1.. . , , . , . . . . , . , 2-3 . . . ( ). , , . , , , , . , , , . , , , . : , , , – , . : , , , . |

Источник

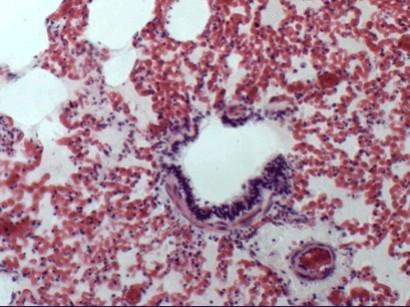

При застойной гиперемии легких расширяются и переполняются кровью капилляры перегородок и вен междольковой соединительной ткани. Рассматривая гистологический препарат уже при слабом увеличении микроскопа можно видеть, что строение легкого сильно изменено. Просветы альвеол и бронхиол частично или целиком заполнены розоватой или серо-розоватой пленкой, а кровеносные сосуды (вены и респираторные капилляры) сильно налиты кровью. Для более детального изучения необходимо найти такой участок препарата, где альвеолярное строение легочной ткани заметно наиболее отчетливо. При большом увеличении здесь видны неравномерно расширенные капилляры, которые местами четкообразно вдаются в просвет альвеол и придают альвеолярным перегородкам утолщенный вид. Если в печени, вследствие компактности органа, скопления отечной жидкости (трассудата) нет, то в легком эта жидкость в большом количестве обнаруживается в полостях – альвеолах. Трассудат, или вернее белок транссудата, оставшийся после обезвоживания препарата спиртом, заметен в альвеолах либо в виде мельчайшей зернистости, заполняющей просветы альвеол целиком или частично. В последнем случае пленочка транссудата содержит воздух в виде неокрашенных, различной величины ячеек. Некоторые альвеолы почти целиком заполнены воздухом, в транссудат только узкой полоской располагается около альвеолярных перегородок, клеточных элементов в транссудате мало.

Обычно в нем находят немного эритроцитов, единичные лимфоциты, нейтрофильные лейкоциты и слущенные клетки альвеолярного эпителия. Дифференцировать отдельные клетки следует, в основном, по ядрам, так как протоплазма окрашивается в один цвет с транссудатом и не имеет с ним резких границ. Ядра слущенных эпителиальных клеток выделяются крупной величиной, бледной окраской и округло-овальной или пузырьковидной формой.

Рис.78.Отек и гиперемия легких: 1. Расширение и переполнение кровью капилляров альвеол и альвеолярных перегородок; 2. Просветы альвеол заполнены серо-розовой пленкой (отек легочных альвеол).

Эти клетки в сравнении с клетками крови значительно больше.

Одновременно с этим отеку может подвергаться соединительная ткань около кровеносных сосудов, бронхов и между дольками, что вы-зывает там набухание и утолщение коллагеновых волокон.

Препарат: Хроническая застойная гиперемия или бурая индурация легких

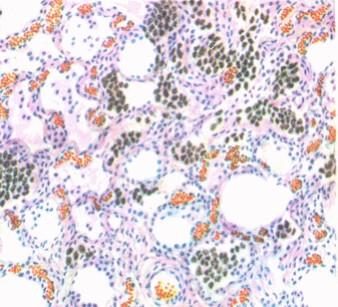

Хроническая застойная гиперемия легких отличается от острой разрастанием соединительной ткани и отложением в легочной ткани большого количества пигмента гемосидерина.

При слабом увеличении прежде всего находят участки легочной ткани, в которых альвеолярное строение почти полностью отсутствует, и, особенно в таких местах, где имеется сильное разрастание волокнистой соединительной ткани. Альвеолы здесь находятся с щелевидными полостями, но в то же время встречаются альвеолы с расширенными просветами и сильно утолщенными стенками. В отдельных альвеолах заметно скопление темно-коричневого пигмента гемосидерина.

Рис.79.Бурая индурация легких: 1. Разрастание волокнистой соедительной ткани между альвеолами; 2. Скопление пигмента гемосидерина

Изучая там же участок органа при большом увеличении микроскопа, находят богатую клетками волокнистую соединительную ткань. По сохранившимся щелевидным просветам альвеол и скоплению пигмента в них можно заключить, что развитие соединительной ткани шло по перегородкам и привело к ателектазу альвеол и к полной облитерации их полостей.

Изучая скопление гемосидерина, убеждаются, что основная масса последнего находится в округлых клетках (альвеолярные макрофаги), заполняющих просветы альвеол. Пигмента в этих клетках настолько много, что он затушевывает ядра альвеолярных макрофагов. Гемосидерин, как и в печени, образуется из эритроцитов. Последние путем диапедеза выходят из расширенных капилляров, примешиваются к транссудату, а затем фагоцитируются клетками. Причинами хронического застоя крови в легких обычно служат различные пороки сердца, например недостаточность клапанов, поэтому пигментные клетки, расположенные в альвеолах, называют клетками сердечного порока.

Капиллярная сеть в утолщенных перегородках становится незаметной. Объясняется это тем, что последние запустевают вследствие сдавливания их разрастающейся соединительной тканью, а также в результате пролиферации эндотелия, закрывающего просвет капилляров.

На вскрытии, такие легкие находят в состоянии ателектаза, плотной консистенции и окрашенными в серо-бурый или ржаво-бурый цвет – гемосидероз. Уплотнение легких, вызванное разрастанием соединительной ткани, называется индурацией, таким образом, в целом наблюдается картина бурой индурации легких.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Венозная (пассивная) гиперемия-часто встречающийся патологический процесс, возникающий при недостаточности сердечной деятельности c развитием общего или системного венозного застоя, a также при сдавливании или закупорке какой-либо магистральной вены c развитием местного венозного застоя. B основе ее лежит нарушение равновесия между гидростатическим и онкотическим давлением в плазме c возрастанием гидростатического давления в проксимальном отделе от места поражения сосудистого русла из-за недостаточного оттока крови по венам при нормальном или уменьшенном его притоке по артериальным сосудам. Развиваются застой и отек пораженных тканей, их гипоксия c нарушением обмена веществ и энергии. Венознaя гиперемия наиболее ярко проявляется и тяжело протекает при расстройстве кровообращения в малом и большом круге, в системе воротной вены и при затрудненном оттоке крови в других магистpaльных венозных сосудах.

Различают острую и хроническую застойную гиперемию.

Острая застойная гиперемия встречается часто: при многих болезнях c острой сердечно-легочной недостаточностью; при сдавливании вeнозных сосудов опухолями, рyбцовыми стягиваниями; при смещениях и ущемлениях органов, особенно ЖКТ (ущемленные грыжи, инвагинации, заворот желудка и кишечника); при сдавливании тазовых вeн плодом в последний период беременности, a также при тромбозе и эмболии венозных сосудов. Органы увеличиваются в объеме, приобретают темно-красный цвет с синюшным оттенком (цианозом) и тестоватую консистенцию. Печень напоминает мускатный орех («мускатная» печень). В легких, в подкожной и межмышечной соединительной ткани, в стенке ЖКТ острая застойная гиперемия сопровождается лимфостазом и отеком, а в легких – и скоплением пенистой жидкости в дыхательных путях.

Микроскопически отмечают переполнение кровью венозных сосудов и капилляров, скопление отечной жидкости в прекапиллярных пространствах и строме органов, a также эритродиапедез и гемосидероз, выпот серозного транссудата в альвеолы и бронхи, дистрофические и некротические процессы.

Хроническая застойная гиперемия встречается при длительной сердечной или легочной недостаточности, хронических болезнях и пороках сердца c затруднением оттока крови и неизмененным или уменьшенным ее притоком. При этом прогрессирующая хроническая гипоксия поpaженных тканей сопровождается нарушением обмена веществ; некрозом паренхиматозных клеток; отеком тканей и эритродиапедезом; внесосудистым распадом эритроцитов c образованием в макрофагах (гемосидерофагах) гемосидерина; фиброзом и склерозом органа. Последний становится мясовидным, приобретает темно-коричневый цвет и плотную консистенцию (уплотнение или бурая индурация органа). При клиническом исследовании больного животного в слизи верхних дыхательных путей при бурой индурации легких можно обнаружить гемосидерофаги (клетки сердечной недостаточности, или сердечного порока). Длительное венозное полнокровие в системе воротной вены приводит к развитию застойного атрофического циpроза печени («мускатная» печень) и асцита.

Венозная гиперемия осложняет течение воспалительного и восстановительных процессов в порaженных органах, способствует развитию тромбоза, кровoтечений, часто приводит к стазу с омертвением (инфарктом) пораженного участка органа (например, при иивагинации кишечника).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Причины развития отеков

Отеки представляют избыточное скопление жидкости в тканях человеческого организма, подкожной клетчатке. Они могут быть общими и местными. Общие отеки по локализации делятся на периферические и полостные (гидроторакс, гидроперикард, асцит. Причиной скопления жидкости этого вида являются

- заболевания сердца

- почек

- печени

- гипопротеинемии

Отек может проявляться в случае цирроза печени, голодания или в качестве патологии беременности. Осложнения бывают также невоспалительного (транссудат) и воспалительного (экссудат) генеза. Также причиной отека местного вида служат нарушения оттока крови или лимфы.

Кардиологические факторы отеков

При заболеваниях сердца отечность – следствие нарушения сократительной способности миокарда и одно из проявлений сердечной недостаточности, преимущественно правожелудочковой. Причиной сердечных отеков в основном является переполнение вен большого круга кровообращения кровью с повышением гидростатического капиллярного давления, задержкой натрия и воды в тканях.

Такие отеки обычно располагаются симметрично в нижних отделах тела – на ногах, передней брюшной стенке, пояснице, а у лежачих больных – чаще всего на крестце, спине; распределение отеков обусловлено смещением жидкости под действием силы тяжести.

Обычно отечность сочетается с цианозом, однако появляются позже и свидетельствуют о более тяжелой декомпенсации. При исследовании сердца выявляется грубая патология в виде порока, кардиосклероза, легочного сердца. Периферические отеки при заболеваниях сердца всегда сочетаются с увеличением печени.

Распространенность патологии может служить одним из показателей степени декомпенсации. Обширные отеки свидетельствуют о тяжелой недостаточности кровообращения. Значительные отеки по причине проблем с сердцем нередко сочетаются с водянкой полостей – скоплением жидкости в брюшной (асцит) и плевральных (гидроторакс) полостях.

Почечные причины отечности

Отеки при острых воспалительных заболеваниях почек – гломерулонефритах, поражающих клубочки и канальцевый аппарат нефрона, нередко начинаются с лица, захватывают туловище, конечности. Распределение отечности по причине проблем с почками определяется не силой тяжести, а рыхлостью подкожной клетчатки. Отеки по причине проблем с почками могут развиться остро. В отличие от синюшных сердечных отеков при почечных отеках кожа бледная. Почечные отеки могут быть плотноватыми (при нефрите) или рыхлыми, тестоватыми (при нефротическом синдроме). Происхождение почечных отеков связано с повышением проницаемости капилляров и уменьшением содержания белка, особенно его альбуминовых фракций, в плазме крови. Почечные отеки нередко сочетаются с острой артериальной гипертензией и жалобами больных на мучительные головные боли, олигурией, гематурией, вследствие чего моча может иметь вид мясных помоев.

Характеристикой отечности по причине проблем с почками является их локализация в тех областях, где много рыхлой подкожной жировой клетчатки (например, на венах). Период нарастания отеков почечного происхождения сопровождается олигурией.

Печеночные источники отеков

Печеночные отеки развиваются вследствие нарушений в системе воротной вены или при циррозе печени. К причинам отечности этого вида относятся: алкоголизм, гепатит или желтуха. При осмотре выявляют изолированный асцит или асцит в сочетании с периферическими отеками, спленомегалия, «сосудистые звездочки», печеночные ладони, гинекомастия, развитые венозные коллатерали на передней брюшной стенке («голова медузы»).

Отек по причине проблем с печенью обычно сопровождает кахексию различного происхождения – раковое истощение, алиментарную дистрофию от недоедания.

Причиной развития отеков при этом является значительное снижение уровня белка в плазме крови (гипопротеинемия). Гипопротеинемические отеки имеют мягкую, тестоватую консистенцию; кожа над ними истончена, прозрачна.

Если кахектический отек развивается у пожилого человека с кардиосклерозом и эмфиземой легких, то в его происхождении определенное значение имеет сердечная недостаточность, однако энергичная сердечное и диуретическое лечение отечности в этих случаях дает малый эффект, и при обследовании обычно выявляется злокачественное новообразование.

Венозные отеки и их природа

Если сердечные, почечные и кахектические отеки обычно симметричные, то отеки по причине нарушений оттока крови при тромбозах вен, сдавлении их воспалительными или опухолевыми инфильтратами, являются местными и в зависимости от локализации процесса захватывают правую или левую ногу, руку. Подобный односторонний отек, ведущий к значительному увеличению объема конечности, нередко сочетается с болями и другими признаками воспаления – жаром, покраснением кожи.

Воспаление как причина отечности

Воспалительные процессы нередко сопровождаются отеками. Принцип возникновения отека при воспалении следующий: воспаление способствует образованию просветов между клетками эндотелия, в которых собираются белковые фракции и жидкость (вода и лимфатическая жидкость). Примером отека при воспалении может послужить отечность шейного отдела вследствие воспалительного процесса в шейных лимфоузлах.

В механизме возникновения отека по причине воспаления немаловажную роль играет увеличенная проницаемость стенок капиллярных сосудов под воздействием гистамина и других активных биологических веществ. В механизме возникновения отека большая роль отводится затрудненному оттоку крови и лимфатической жидкости из области воспаления по кровеносным и лимфатическим сосудам. Застой приводит к проникновению лимфы и крови в ткани и мышцы, что способствует образованию отечности.

Отек по причине воспаления несет некоторую защитную функцию. Белки, входящие в отечную жидкость способны связываться с токсическими веществами и продуктами распада, которые образуются в воспаленных тканях, и нейтрализуют их. Таким образом, локализуется воспалительный очаг и не распространяется на весь организм в целом.

Воспаление как причина шейного отека

Рассмотрим отечность во время воспалительного процесса в шейных лимфоузлах. В первую очередь необходимо выяснить причину отека, ведь лимфатические узлы имеют огромное значение в нашем организме. Среди причин отека шеи может быть:

- инфекционное заболевание, такое как паротит

- воспалительные процессы в полости рта или в дыхательных органах

- частые вирусные инфекции

- лимфогранулематоз – заболевание лимфатической системы, несущее онкологический характер

При воспалении лимфатических узлов отечность может быть очень заметна, а может и не проявляться наружно. Для определения истинных причин отека при воспалении нужно провести некоторые лабораторные и аппаратные исследования.

Воспаления лимфоузлов сопровождаются не только отеком. Оно достаточно болезненно, а также присутствует головная боль, повышенная температура и общее недомогание и слабость. Ни в коем случае нельзя оставлять без внимания воспаление лимфоузлов и стоит немедленно обращаться к врачам за помощью. Самолечение в случаях отека по причине воспаления воспалении – преступление перед собой.

Особенности лечения отеков

Лечение сердечных отеков

Сочетание огромных отеков с водянкой полостей, цианозом, одышкой, вынужденным сидячим положением создает характерный вид тяжелобольного с декомпенсацией сердечной деятельности, нередко нуждающегося в неотложной помощи и экстренной госпитализации. В лечении болезни применяется назначение сердечных гликозидов, мочегонных средств, вазодилататоров, соблюдение диеты с ограничением поваренной соли в большинстве случаев дают незамедлительный эффект.

Лечение почечных отеков

Отеки почечного происхождения лечат применением различных мочегонных препаратов (Фуросемид, Гипотиазид, Верошпирон и др.). Для оценки динамики болезни необходимо регулярно взвешивать больных. Частым симптомом заболеваний почек является артериальная гипертензия, которая бывает, как правило, достаточно стойкой (особенно диастолическое давление) и при длительном течение приводит к:

- перегрузке левого желудочка

- развитию сердечной недостаточности

- поражению сосудов сетчатки глаз и ухудшению зрения

- расстройствам мозгового кровообращения

При лечении отеков этого вида за больным с почечной гипертензией осуществляют ее систематический контроль, ограничивают потребление поваренной соли, назначают регулярный прием гипотензивных средств в сочетании с мочегонными препаратами. Так можно устранить причины появления почечных отеков и избежать этого неприятного явления.

При наличии у больных отеков в лечении ежедневно учитывают суточный диурез и количество выпитой жидкости, в рационе питания больных ограничивают содержание хлорида натрия до 1-3 г в сутки. Потребление жидкости допустимо уменьшить лишь при отсутствии явлений почечной недостаточности.

Лечение венозных отеков

Исключить сердечную недостаточность как причину отечного синдрома помогает отсутствие гепатомегалии. Больные с указанной симптоматикой должны быть осмотрены хирургом. Иногда необходимо срочно госпитализировать их в хирургическое отделение.

Как снять отеки в домашних условиях?

Для лечения отеков следует вылечить основное заболевание, которое является причиной их появления.

Народные средства, которые помогут снять отеки

Если вы страдаете от отеков ног, следует взять свежие, не очень старые листья березы, мелко их нарезать, чтобы получился стакан. После этого добавить 1 литр кипятка и столовую ложку соли. Настаивать в течение получаса. Затем с этим настоем от отеков нужно 5-6 раз ежедневно делать на ногах компрессы на ногах. После данных процедур отеки быстро спадают, а ноги возвращаются в нормальное состояние.

Кроме того, снять отеки поможет настой, приготовленный из листьев березы. Он эффективен при почечных и при сердечных отеках. Листья нужно использовать весенние, молодые, так как летние уже не столь полезны, в них могут содержаться токсические вещества.

Сто грамм листьев необходимо измельчить, после чего добавить два стакана теплой кипяченой воды. Чтобы сохранить полезные вещества, не нужно заливать листочки кипятком. После этого их следует оставить настаиваться в течение 5-6 часов, процедить и отжать. Полученному настою для лечения отеков нужно дать отстояться до появления осадка. Он не потребуется, поэтому после отстаивания следует перелить настой, чтобы от осадка избавиться. Такой настой от отеков нужно принимать по половине стакана три раза в день до еды.

Чтобы снять отеки, следует взять в равных количествах плоды боярышника, цветки календулы, цветки липы, плоды шиповника, лист черники, лист березы, лист подорожника, плоды калины. Две столовые ложки предварительно нарезанного сбора залить 0,5 литра кипятка в термосе и оставить настаиваться на ночь. Принимать для лечения отеков по трети-четверти стакана три-четыре раза в день. Курс от отеков составляет два-три месяца. Данный сбор от отеков можно пить при беременности, получив предварительно консультацию врача.

Народные средства для лечения отеков обладают высокой эффективностью, поэтому вы можете выбрать наиболее подходящее для себя. Однако при этом следует помнить, что в первую очередь нужно лечить основное заболевание, которое является причиной отека.

mymylife.ru

Хотите читать всё самое интересное о красоте и здоровье, подпишитесь на рассылку!

Понравился материал? Будем благодарны за репосты

Источник