Осложнения бронхиальной астмы отек легких

Отек легких – острая легочная недостаточность, связанная с массивным выходом транссудата из капилляров в легочную ткань, что приводит к инфильтрации альвеол и резкому нарушению газообмена в легких. Отек легких проявляется одышкой в покое, чувством стеснения в груди, удушьем, цианозом, кашлем с пенистой кровянистой мокротой, клокочущим дыханием. Диагностика отека легких предполагает проведение аускультации, рентгенографии, ЭКГ, ЭхоКГ. Лечение отека легких требует проведения интенсивной терапии, включающей оксигенотерапию, введение наркотических анальгетиков, седативных, мочегонных, гипотензивных средств, сердечных гликозидов, нитратов, белковых препаратов.

Общие сведения

Отек легких – клинический синдром, вызванный выпотеванием жидкой части крови в легочную ткань и сопровождающийся нарушением газообмена в легких, развитием тканевой гипоксии и ацидоза. Отек легких может осложнять течение самых различных заболеваний в пульмонологии, кардиологии, неврологии, гинекологии, урологии, гастроэнтерологии, отоларингологии. При несвоевременности оказания необходимой помощи отек легких может быть фатальным.

Причины

Этиологические предпосылки отека легких многообразны. В кардиологической практике отеком легких могут осложняться различные заболевания сердечно-сосудистой системы: атеросклеротический и постинфарктный кардиосклероз, острый инфаркт миокарда, инфекционный эндокардит, аритмии, гипертоническая болезнь, сердечная недостаточность, аортит, кардиомиопатии, миокардиты, миксомы предсердия. Нередко отек легких развивается на фоне врожденных и приобретенных пороков сердца – аортальной недостаточности, митрального стеноза, аневризмы, коарктации аорты, открытого артериального протока, ДМПП и ДМЖП, синдрома Эйзенменгера.

В пульмонологии отеком легких может сопровождаться тяжелое течение хронического бронхита и крупозной пневмонии, пневмосклероза и эмфиземы, бронхиальной астмы, туберкулеза, актиномикоза, опухолей, ТЭЛА, легочного сердца. Развитие отека легких возможно при травмах грудной клетки, сопровождающихся синдромом длительного раздавливания, плевритом, пневмотораксом.

В некоторых случаях отек легких выступает осложнением инфекционных заболеваний, протекающих с тяжелой интоксикацией: ОРВИ, гриппа, кори, скарлатины, дифтерии, коклюша, брюшного тифа, столбняка, полиомиелита.

Отек легких у новорожденных может быть связан с тяжелой гипоксией, недоношенностью, бронхолегочной дисплазией. В педиатрии опасность отека легких существует при любых состояниях, сопряженных с нарушением проходимости дыхательных путей – остром ларингите, аденоидах, инородных телах дыхательных путей и пр. Аналогичный механизм развития отека легких наблюдается при механической асфиксии: повешении, утоплении, аспирации желудочного содержимого в легкие.

В нефрологии к отеку легких может приводить острый гломерулонефрит, нефротический синдром, почечная недостаточность; в гастроэнтерологии – кишечная непроходимость, цирроз печени, острый панкреатит; в неврологии – ОНМК, субарахноидальные кровоизлияния, энцефалит, менингит, опухоли, ЧМТ и операции на головном мозге.

Нередко отек легких развивается вследствие отравлений химическими веществами (фторсодержащими полимерами, фосфорорганическими соединениями, кислотами, солями металлов, газами), интоксикаций алкоголем, никотином, наркотиками; эндогенной интоксикации при обширных ожогах, сепсисе; острого отравления лекарственными средствами (барбитуратами, салицилатами и др.), острых аллергических реакций (анафилактического шока).

В акушерстве и гинекологии отек легких чаще всего связан с развитием эклампсии беременных, синдрома гиперстимуляции яичников. Возможно развитие отека легких на фоне длительной ИВЛ высокими концентрациями кислорода, неконтролируемой внутривенной инфузии растворов, торакоцентеза с быстрой одномоментной эвакуацией жидкости из плевральной полости.

Патогенез

Основные механизмы развития отека легких включают резкое увеличение гидростатического и снижение онкотического (коллоидно-осмотического) давления в легочных капиллярах, а также нарушение проницаемости альвеолокапиллярной мембраны.

Начальную стадию отека легких составляет усиленная фильтрация транссудата в интерстициальную легочную ткань, которая не уравновешивается обратным всасыванием жидкости в сосудистое русло. Эти процессы соответствуют интерстициальной фазе отека легких, которая клинически проявляется в виде сердечной астмы.

Дальнейшее перемещение белкового транссудата и легочного сурфактанта в просвет альвеол, где они смешиваются с воздухом, сопровождается образованием стойкой пены, препятствующей поступлению кислорода к альвеолярно-капиллярной мембране, где происходит газообмен. Данные нарушения характеризуют альвеолярную стадию отека легких. Возникающая в результате гипоксемии одышка способствует снижению внутригрудного давления, что в свою очередь усиливает приток крови к правым отделам сердца. При этом давление в малом круге кровообращения еще больше повышается, а пропотевание транссудата в альвеолы увеличивается. Таким образом, формируется механизм порочного круга, обусловливающий прогрессирование отека легких.

Классификация

С учетом пусковых механизмов выделяют кардиогенный (сердечный), некардиогенный (респираторный дистресс-синдром) и смешанный отек легких. Термином некардиогенный отек легких объединяются различные случаи, не связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями: нефрогенный, токсический, аллергический, неврогенный и другие формы отека легких.

По варианту течения различают следующие виды отека легких:

- молниеносный – развивается бурно, в течение нескольких минут; всегда заканчиваясь летальным исходом

- острый – нарастает быстро, до 4-х часов; даже при немедленно начатых реанимационных мероприятиях не всегда удается избежать летального исхода. Острый отек легких обычно развивается при инфаркте миокарда, ЧМТ, анафилаксии и т. д.

- подострый – имеет волнообразное течение; симптомы развиваются постепенно, то нарастая, то стихая. Такой вариант течения отека легких наблюдается при эндогенной интоксикации различного генеза (уремии, печеночной недостаточности и др.)

- затяжной – развивается в период от 12 часов до нескольких суток; может протекать стерто, без характерных клинических признаков. Затяжной отек легких встречается при хронических заболеваниях легких, хронической сердечной недостаточности.

Симптомы отека легких

Отек легких не всегда развивается внезапно и бурно. В некоторых случаях ему предшествуют продромальные признаки, включающие слабость, головокружение и головную боль, чувство стеснения в грудной клетке, тахипноэ, сухой кашель. Эти симптомы могут наблюдаться за несколько минут или часов до развития отека легких.

Клиника сердечной астмы (интерстициального отека легких) может развиваться в любое время суток, однако чаще это происходит ночью или в предутренние часы. Приступ сердечной астмы может провоцироваться физической нагрузкой, психоэмоциональным напряжением, переохлаждением, тревожными сновидениями, переходом в горизонтальное положение и др. факторами. При этом возникает внезапное удушье или приступообразный кашель, вынуждающие больного сесть. Интерстициальный отек легких сопровождается появлением цианоза губ и ногтей, холодного пота, экзофтальма, возбуждения и двигательного беспокойства. Объективно выявляется ЧД 40-60 в минуту, тахикардия, повышение АД, участие в акте дыхания вспомогательной мускулатуры. Дыхание усиленное, стридорозное; при аускультации могут выслушиваться сухие свистящие хрипы; влажные хрипы отсутствуют.

На стадии альвеолярного отека легких развивается резкая дыхательная недостаточность, выраженная одышка, диффузный цианоз, одутловатость лица, набухание вен шеи. На расстоянии слышно клокочущее дыхание; аускультативно определяются разнокалиберные влажные хрипы. При дыхании и кашле изо рта пациента выделяется пена, часто имеющая розоватый оттенок из-за выпотевания форменных элементов крови.

При отеке легких быстро нарастает заторможенность, спутанность сознания, вплоть до комы. В терминальной стадии отека легких АД снижается, дыхание становится поверхностным и периодическим (дыхание Чейна-Стокса), пульс – нитевидным. Гибель больного с отеком легких наступает вследствие асфиксии.

Диагностика

Кроме оценки физикальных данных, в диагностике отека легких крайне важны показатели лабораторных и инструментальных исследований. Все исследования выполняются в кратчайшие сроки, иногда параллельно с оказанием неотложной помощи:

- Исследование газов крови. При отеке легких характеризуется определенной динамикой: на начальном этапе отмечается умеренная гипокапния; затем по мере прогрессирования отека легких PaO2 и PaCO2 снижается; на поздней стадии отмечается увеличение PaCO2 и снижение PaO2. Показатели КОС крови свидетельствуют о респираторном алкалозе. Измерение ЦВД при отеке легких показывает его увеличение до 12 см. вод. ст. и более.

- Биохимический скрининг. С целью дифференциации причин, приведших к отеку легких, проводится биохимическое исследование показателей крови (КФК-МВ, кардиоспецифических тропонинов, мочевины, общего белка и альбуминов, креатинина, печеночных проб, коагулограммы и др.).

- ЭКГ и ЭхоКГ. На электрокардиограмме при отеке легких часто выявляются признаки гипертрофии левого желудочка, ишемия миокарда, различные аритмии. По данным УЗИ сердца визуализируются зоны гипокинезии миокарда, свидетельствующие о снижении сократимости левого желудочка; фракция выброса снижена, конечный диастолический объем увеличен.

- Рентгенография органов грудной клетки. Выявляет расширение границ сердца и корней легких. При альвеолярном отеке легких в центральных отделах легких выявляется однородное симметричное затемнение в форме бабочки; реже – очаговые изменения. Возможно наличие плеврального выпота умеренного или большого объема.

- Катетеризация легочной артерии. Позволяет провести дифференциальную диагностику между некардиогенным и кардиогенным отеком легких.

Рентгенограмма ОГК. Выраженный отек легких у пациента с терминальной почечной недостаточностью.

Лечение отека легких

Лечение отека легких проводится в ОРИТ под постоянным мониторингом показателей оксигенации и гемодинамики. Экстренные мероприятия при возникновении отека легких включают:

- придание больному положения сидя или полусидя (с приподнятым изголовьем кровати), наложение жгутов или манжет на конечности, горячие ножные ванны, кровопускание, что способствует уменьшению венозного возврата к сердцу.

- подачу увлажненного кислорода при отеке легких целесообразнее осуществлять через пеногасители – антифомсилан, этиловый спирт.

- при необходимости – перевод на ИВЛ. При наличии показаний (например, для удаления инородного тела или аспирации содержимого из дыхательных путей) выполняется трахеостомия.

- введение наркотических анальгетиков (морфина) для подавления активности дыхательного центра.

- введение диуретиков (фуросемида и др.) с целью снижения ОЦК и дегидратации легких.

- введение нитропруссида натрия или нитроглицерина с целью уменьшения постнагрузки.

- применение ганглиоблокаторов (азаметония бромида, триметафана) позволяет быстро снизить давление в малом круге кровообращения.

По показаниям пациентам с отеком легких назначаются сердечные гликозиды, гипотензивные, антиаритмические, тромболитические, гормональные, антибактериальные, антигистаминные препараты, инфузии белковых и коллоидных растворов. После купирования приступа отека легких проводится лечение основного заболевания.

Прогноз и профилактика

Независимо от этиологии, прогноз при отеке легких всегда крайне серьезен. При остром альвеолярном отеке легких летальность достигает 20-50%; если же отек возникает на фоне инфаркта миокарда или анафилактического шока, смертность превышает 90%. Даже после благополучного купирования отека легких возможны осложнения в виде ишемического поражения внутренних органов, застойной пневмонии, ателектазов легкого, пневмосклероза. В том случае, если первопричина отека легких не устранена, высока вероятность его повторения.

Благоприятному исходу в немалой степени способствует ранняя патогенетическая терапия, предпринятая в интерстициальной фазе отека легких, своевременное выявление основного заболевания и его целенаправленное лечение под руководством специалиста соответствующего профиля (пульмонолога, кардиолога, инфекциониста, педиатра, невролога, отоларинголога, нефролога, гастроэнтеролога и др.).

Источник

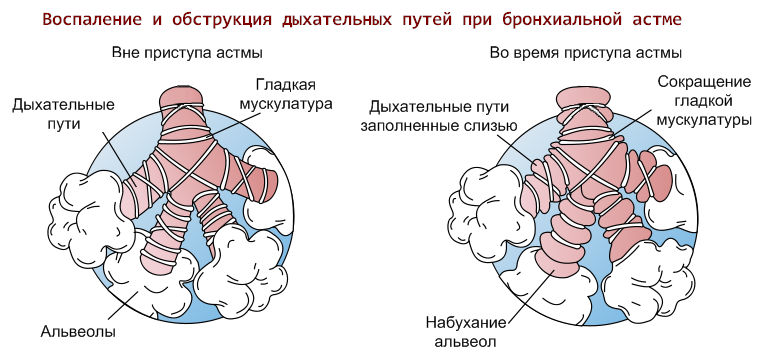

Бронхиальная астма (БА) — весьма распространенное хроническое заболевание. Постоянно присутствующее воспаление в дыхательных путях сопровождается увеличенной активностью бронхов. Внешние факторы, воздействующие на организм, могут спровоцировать приступ заболевания. Чтобы его купировать, часто требуется срочная медицинская помощь.

Осложнения при бронхиальной астме достаточно распространенное явление. При отсутствии адекватного и своевременного лечения в организме человека начинаются изменения, ведущие к развитию других патологий. При этом страдают не только органы, участвующие в процессе дыхания, но и кровеносная, нервная и даже пищеварительная система.

Опасность бронхиальной астмы

Бронхиальная астма – серьезное заболевание. Пациенту требуется серьезное и длительное лечение. Только следуя всем указаниям лечащего врача, можно добиться значительного улучшения состояния. При этом число приступов БА снижается к минимуму, появляется возможность вести практически нормальный образ жизни. При этом больному постоянно приходится носить с собой лекарственные средства, позволяющие снять приступ в случае обострения болезни.

Если врачебные назначения не выполняются и больной недостаточно внимателен к своему здоровью, возможно развитие опасных осложнений. Вначале начинает прогрессировать сама болезнь. Промежутки между приступами уменьшаются, а сами приступы становятся все более тяжелыми. Наступает момент, когда самостоятельные меры уже не помогают, и для спасения жизни требуется срочная медицинская помощь.

Последствиями бронхиальной астмы становятся следующие виды осложнений:

- Легочные — поражение органов дыхания.

- Внелегочные — нарушение метаболизма, проблемы с сердцем и сосудами, повреждение головного мозга, воздействие на ЖКТ и прочие патологии.

Легочные осложнения

Бронхиальная астма может вызывать осложнения различной степени тяжести. Их подразделяют на:

- острые;

- хронические.

Острые нарушения дыхательной системы

Осложнения при бронхиальной астме могут проявляться острой симптоматикой. Состояние больного быстро становится тяжелым, наблюдаются ярко выраженные проблемы с дыханием.

Существует несколько возможных осложнений:

- Астматический статус.

- Острая дыхательная недостаточность.

- Спонтанный пневмоторакс.

- Ателектаз легкого.

- Пневмония.

В первую очередь эти осложнения характеризуются быстротечностью и представляют значительную угрозу для жизни. Необходимо срочно обратиться за помощью в медицинское учреждение.

Астматический статус

Угрожающее жизни состояние пациента. Приступ удушья длится более 30 минут. Симптомы нарастают постепенно. Лекарственные средства не оказывают какого-либо значимого эффекта. Самостоятельно астматический статус не купировать.

При этом наблюдается образования отека в тканях бронхов и значительное накопление мокроты. Все это вызывает удушье и, как результат, гипоксию.

Пациент пребывает в сознании до наступления третьей, максимально тяжелой, стадии осложнения, при которой сознание угасает, и начинаются судороги. Экстренное лечение подразумевает введение кортикостероидных препаратов и диуретиков. Также назначают прием лекарств, помогающих отхождению мокроты. Третья стадия осложнения требует искусственной вентиляции легких.

Острая дыхательная недостаточность

Диагностируется при практически полном прекращении поступления воздуха в легкие.

Симптомы этого осложнения:

- дыхание учащенное, поверхностное;

- сильный, иногда мучительный кашель.

- появление страха смерти;

- постепенно усиливающееся удушье.

Острая дыхательная недостаточность угрожает жизни пациента и требует экстренного медицинского вмешательства. Для облегчения состояния требуется любой ценой увеличить поступление кислорода в организм. Для этого применяют:

- искусственную подачу воздуха в легкие;

- введение гормональных препаратов и диуретиков;

- применение препаратов бронхолитического действия.

Во время приступа чаще всего больной принимает характерную для данной патологии позу, направленную на облегчение состояния и улучшение поступления воздуха в легкие. Для этого пациент упирается руками в стол или иную твердую поверхность и слегка наклоняется вперед.

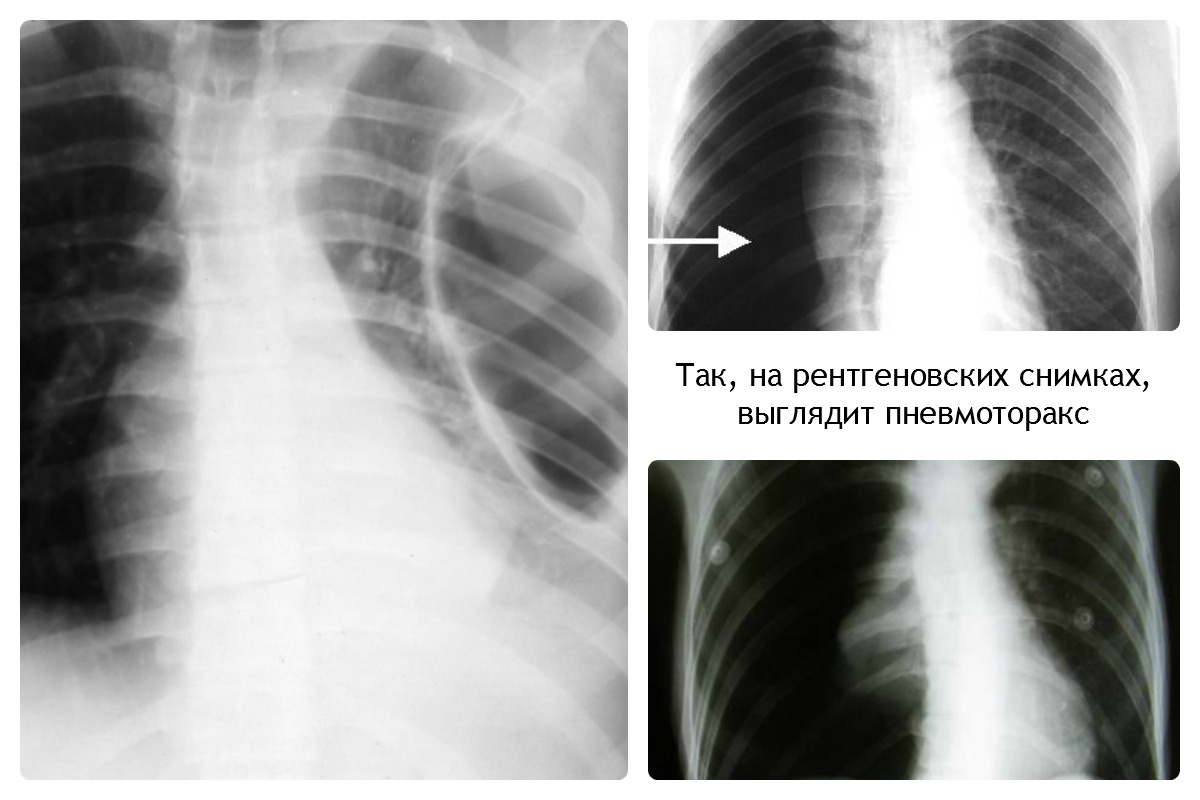

Спонтанный пневмоторакс

Очень тяжелое осложнение, характеризующееся повреждением ткани легкого. Вследствие этого в плевральной полости происходит накопление воздуха. При этом пациента беспокоят сильные боли. Требуется срочное хирургическое вмешательство, направленное на удаление воздуха и восстановление целостности легкого.

Чаще всего такая патология возникает во время длительных и тяжелых приступов бронхиальной астмы.

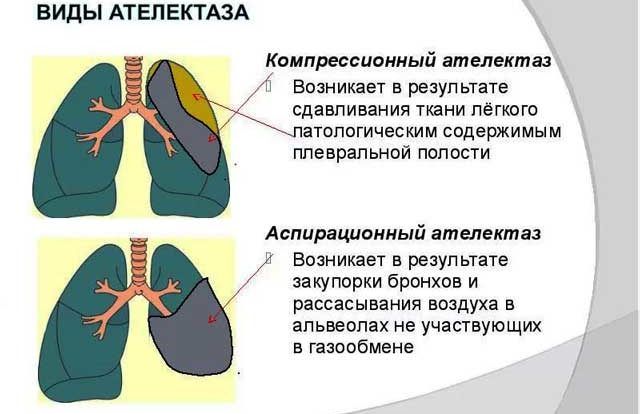

Ателектаз легкого

Если при астматических приступах образуется мокрота достаточно плотной и вязкой консистенции, появляется риск перекрытия ею просветов бронхов. При этом легкое значительно уменьшается в размере, и может развиться коллапс.

Первым признаком осложнения является поверхностное дыхание. Постепенно состояние ухудшается, больному становится трудно дышать, возникает боль в груди. Приступ похож по симптоматике на обычный, но состояние не улучшается после приема обычных лекарственных препаратов.

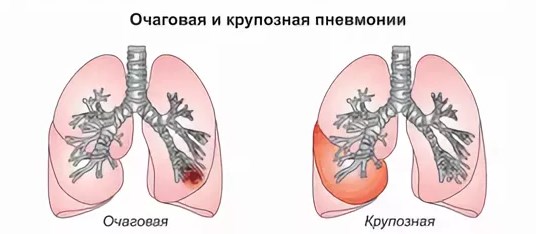

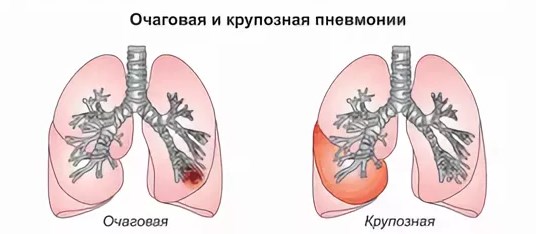

Пневмония

При пневмонии в легких развивается воспаление. Чаще всего заболеванию подвержены дети. У малышей это осложнение протекает в более тяжелой форме и требует более тщательного лечения.

На фоне сниженного иммунитета при астме возможно присоединение вторичных инфекций, что также ухудшает состояние больного.

Для лечения врач назначает лекарственную терапию:

- антибиотики;

- муколитики;

- бронхолитические препараты.

Лечение на дому опасно, требуется госпитализация.

Хронические нарушения

Осложнения при бронхиальной астме могут носить и затяжной характер. Чаще всего они появляются не ранее, чем через несколько лет после диагностирования астмы.

К таким патологиям относят:

- Гиперинфляция легких.

- Пневмосклероз.

- Эмфизема легких.

- Хронический бронхит.

Эти проблемы редко напрямую угрожают жизни человека. Однако плохое самочувствие значительно ухудшает качество жизни больного. Лечение обязательно.

Гиперинфляция легких

При этом осложнении легкие переполняются воздухом из-за того, что больной не может полностью выдохнуть весь воздух.

Это приводит к нарушению работы легких.

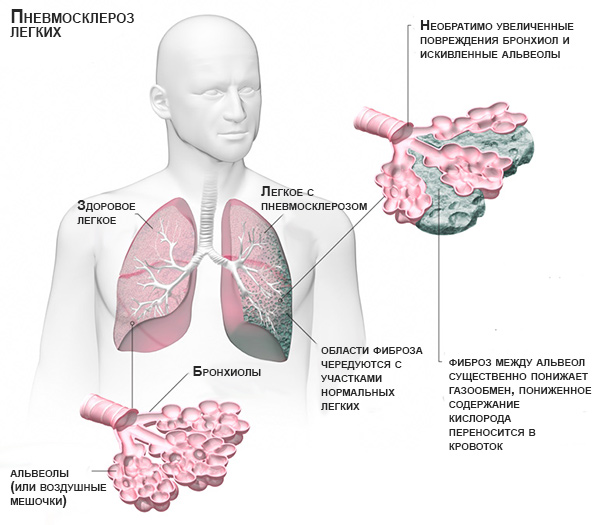

Пневмосклероз

В легочной ткани начинают развиваться хронические воспалительные процессы, приводящие к нарушению ее эластичности. Активные участки замещаются соединительной тканью.

При этом наблюдается одышка, непрерывный кашель. Больной начинает терять в весе. На фоне этой патологии возможно развитие других осложнений, таких как легочное сердце.

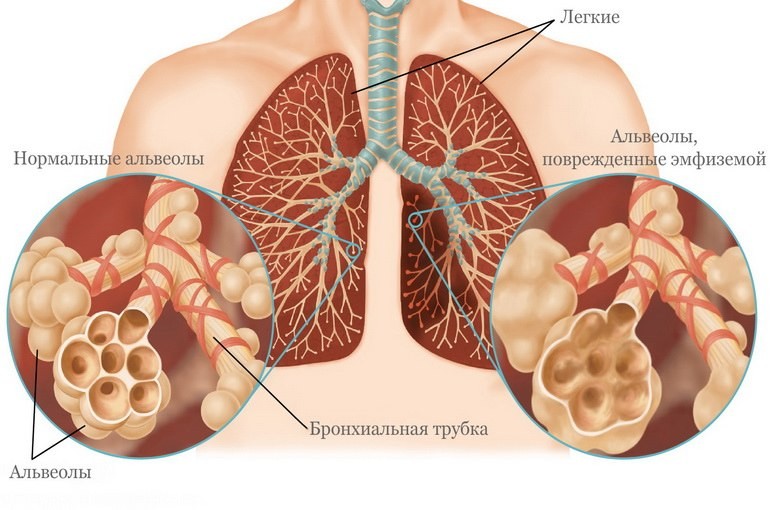

Эмфизема легких

Заболевание, характеризующиеся расширением просвета бронхиол. Нарушается нормальная работа легких, возникает кислородная недостаточность.

Появляются кашель и одышка. Эмфизема относится к неизлечимым осложнениям БА. Но медикаментозно возможно поддерживать состояние больного на удовлетворительном уровне.

Хронический бронхит

Астма и бронхит – два сопутствующих друг другу заболевания. При бронхите происходит утолщение стенок бронхиального дерева.

При этом значительно сокращается поступление кислорода.

Внелегочные осложнения

Последствия бронхиальной астмы проявляются не только в нарушении работы легких. Возможно поражение и многих других органов и систем.

Наиболее часто заболевание отражается на:

- сердечно-сосудистой системе;

- метаболизме;

- ЦНС;

- ЖКТ.

Сердечно-сосудистые нарушения

В первую очередь на недостаток кислорода реагирует сердечно-сосудистая система. Особенно сильно она страдает во время приступов, когда поступление воздуха сильно ограничено. Также на работу сердца оказывает влияние лекарственная терапия, которую вынуждены назначать врачи для купирования симптомов бронхиальной астмы.

Осложнения, связанные с функционированием сердца и сосудов, характеризуются следующими симптомами:

- В момент приступа значительно падает артериальное давление. Это может привести к потере сознания.

- Нарушения в работе сердечной мышцы способствуют развитию инфаркта миокарда. Возможна остановка сердца.

- У больных, страдающих много лет БА, увеличен риск развития осложнения под названием «легочное сердце». При этом происходят изменения в тканях сердца, приводящие к нарушениям в его работе.

Также следует учесть влияние болезни на сосуды, которые из-за увеличенной нагрузки становятся менее прочными.

Нарушения метаболизма

Одним из наиболее тяжелых осложнений при бронхиальной астме является патология обмена веществ. В первую очередь это отражается на составе крови. Недостаток калия и кислорода при переизбытке углекислого газа – стандартная клиническая картина у таких пациентов. Это все вызывает сбои в функционировании организма.

Наиболее распространенные патологи нарушения обмена веществ:

- Гипокалиемия. Недостаток калия в организме. Больные в этом случае жалуются на повышенную утомляемость и недостаточную работоспособность. Возможно появление болей в руках и мышечных судорог. В запущенных случаях страдают все органы человека. Возможно развитие паралича.

- Метаболический ацидоз. При этом осложнении внутренние среды в организме начинают закисляться. Пациент испытывает тошноту, иногда возникает рвота, у него появляется сонливость, изменяется ритм дыхания. Если не принять меры, возможно появление аритмии, в самых тяжелых случаях — кома.

- Гиперкапния. Характеризуется избыточным содержанием углекислого газа в крови. При этом увеличивается частота сердцебиения, повышается давление. Возможна аритмия. Цвет кожи изменяется и приобретает синеватый оттенок. Возможны головные боли и разнообразные нарушения сознания.

Почти всегда осложнения БА, связанные с нарушением обменных процессов, лечатся в условиях стационара, так как они могут привести к необратимым для организма последствиям.

Нарушения работы ЖКТ

При астме нередки осложнения, связанные с работой пищеварительной системы. Жизненно необходимые препараты, особенно глюкокортикостероиды, пагубно воздействуют на стенки желудка и кишечника.

Самыми распространенными патологиями являются:

- Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. Повреждения могут затрагивать либо один орган пищеварительной системы, либо оба одновременно. Из-за неправильного обмена веществ разрушается слизистая оболочка. Это вызывает длительные болевые ощущения. Возможно появление тошноты, рвоты и значительная потеря веса.

- Прободная язва. Если язвенную болезнь не начать лечить вовремя, стенки желудка или кишечника могут истончаться и разрываться, при этом содержимое ЖКТ попадает в брюшную полость. Состояние опасно для жизни больного. Требуется срочное хирургическое вмешательство.

При лечении БА важно следить за работой ЖКТ и проводить поддерживающую терапию.

Патологии ЦНС

Приступы бронхиальной астмы вызывают тяжелейшие формы осложнений, связанных с работой центральной нервной системы. Недостаточное снабжение кислородом головного мозга приводит к следующим нарушениям:

- Дыхательная энцефалопатия. Поражаются ткани головного мозга. Симптомами являются: головная боль, посторонний шум в ушах, изменение чувствительности. Возможно снижение зрения и слуха.

- Беттолепсия. Обморок, связанный с мучительным кашлем. Потеря сознания может быть как кратковременной, так и длительной.

- Дисфункция головного мозга. Происходят разнообразные изменения, связанные с работой головного мозга: расстройства поведения, снижение или изменение чувствительности и так далее.

Такие осложнения лечатся обязательно под наблюдением невропатолога.

Осложнения астмы у детей

Осложнения бронхиальной астмы возникают и у детей. Наиболее часто среди прочего наблюдается ателектаз. Возможна также эмфизема, диагностируемая с помощью рентгена. Если у детей при лабораторном исследовании слизистых выделений из бронхов диагностируют не бактериальные составляющие, а эозинофилы, это показывает, что заболевание не имеет инфекционной природы, оно является атопическим.

Если ребенка не начать лечить вовремя или не придерживаться рекомендаций врача, возможно развитие бронхоэктаза. Он характеризуется гнойным воспалительным процессом, протекающим в тканях бронхов. Зафиксированы также случаи пневмосклероза.

Предотвращение осложнений у детей является важной составляющей лечения бронхиальной астмы.

Профилактика осложнений астмы

Осложнения от бронхиальной астмы всегда имеют тяжелые последствия для больного. И, как любую другую болезнь, их проще предотвратить, чем лечить.

В первую очередь важно не допускать обострений основного заболевания. Для этого рекомендовано:

- Выполнять все предписания врача.

- По возможности исключить риск заражения острыми респираторными заболеваниями. Для этого существует целый комплекс мероприятий, связанных как с укреплением иммунитета, так и с личной гигиеной.

- Исключить вредные привычки. Особенно опасно курение.

- Следить за питанием. Продукты, содержащие аллергены, могут спровоцировать приступ.

- Каждый день выполнять дыхательную гимнастику.

Важно понимать, что, выполняя мероприятия по предотвращению обострения болезни, можно значительно улучшить качество жизни, снизить негативное влияние заболевания на организм и избежать серьезных осложнений.

Источник