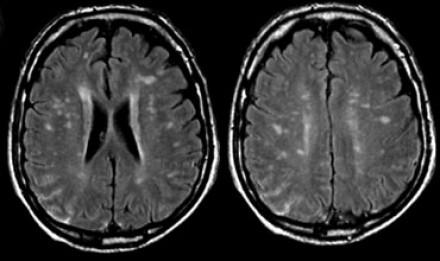

Очаги демиелинизации без признаков перифокального отека

Демиелинизирующее заболевание представляет собой патологический процесс разрушения миелиновой оболочки, при котором поражаются нейроны головного и спинного мозга. При этом ухудшается проводимость импульсов в нервной системе. Болезнь характеризуется уничтожением миелина мозга. Это опасное состояние влияет на функционирование всего организма. Заболевание встречается с одинаковой частотой как у взрослых, так и детей. Современная медицина не обладает средствами для полного излечения от этого заболевания. Его можно лишь ослабить и замедлить течение.

Демиелинизация

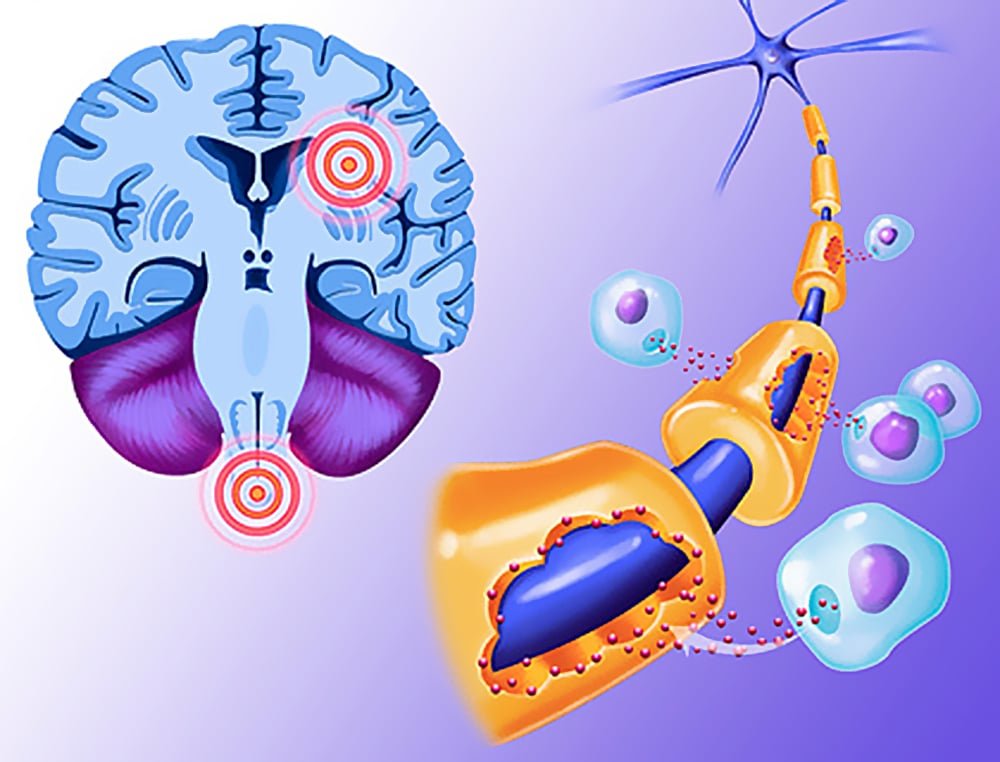

Демиелинизирующее заболевание головного мозга по МКБ-10 имеет коды G35, G36 и G77. Процесс, вызванный поражением нервной ткани, негативно сказывается на функционировании всего организма в целом. Определенные нервные окончания покрыты миелиновой оболочкой, которая выполняет в организме важные функции. Например, миелин обеспечивает быструю передачу электрических импульсов и соответственно при нарушении этого процесса страдает вся система. Миелин состоит из липидов и белковых соединений в пропорции 70/30.

Мнение эксперта

Автор: Дарья Олеговна Громова

Врач-невролог

Наиболее распространенное демиелинизирующее заболевание головного мозга – рассеянный склероз. Симптомы его очень разнообразны, поэтому пациент редко сразу приходит к неврологу. Снижение зрения, онемение конечностей, проблемы с моторикой – разные врачи дают разные рекомендации, хотя достаточно просто отправить пациента на МРТ и лабораторные исследования, которые подтвердят опасения или исключат заболевания мозга.

Демиелинизирующее заболевание — это не только рассеянный склероз, это еще и оптиконевромиелит и острый диссеминированный энцефаломиелит. Эти болезни не лечатся, но развитие их можно замедлить. В целом медики дают благоприятный прогноз при лечении этих патологий. Диагноз «рассеянный склероз» сейчас ставят чаще, но само заболевание протекает легче, чем 30-40 лет назад.

Благодаря современным методам терапии и исследований доброкачественное течение наблюдается примерно в половине случаев — больные полностью сохраняют трудоспособность, заводят семьи, рожают детей. Есть некоторые ограничения, например, запрещено посещение бань и саун, длительное нахождение на солнце, но в остальном образ жизни сохраняется, никаких специальных диет не нужно.

Механизмы развития

Нервная система состоит из центрального и периферического отделов. Механизм регуляции между ними работает следующим образом: импульсы от рецепторов периферической системы передаются в нервные центры спинного мозга, а оттуда в головной мозг. Расстройство этого сложного механизма становится причиной демиелинизации.

Нервные волокна покрыты миелиновой оболочкой. В результате рассматриваемого патологического процесса эта оболочка разрушается и на ее месте формируется фиброзная ткань. Она в свою очередь не может проводить нервные импульсы. В условии отсутствия нервных импульсов нарушается работа всех органов, поскольку мозг не может отдавать команды.

Причины

Демиелинизирующие заболевания головного мозга характеризуются поражением периферической и центральной нервной системы. Они чаще всего возникают на фоне генетической предрасположенности. Случается и так, что сочетание определенных генов провоцирует нарушения в функционировании иммунной системы. Выделяются и иные причины возникновения демиелинизирующих заболеваний:

- состояние хронической или острой интоксикации;

- солнечная радиация;

- ионизирующее облучение;

- аутоиммунные процессы в организме и генетические патологии;

- осложнение бактериальной и вирусной инфекции;

- неправильное питание.

Наиболее подверженной этой патологии считается европеоидная раса, особенно те ее представители, которые проживают в северных географических широтах. Такой тип заболевания может провоцироваться травмой головы или позвоночника, депрессией, вредными привычками. Некоторые типы вакцин также могут стать пусковым механизмом для начала развития таких патологий. Это относятся к прививкам против кори, оспы, дифтерии, гриппа, коклюша, гепатита В.

Классификация

Демиелинизирующее заболевание нервной системы классифицируется на различные типы, в основе которых лежит разрушение миелиновой оболочки. В связи с этим рассматриваемая патология подразделяется соответствующим образом на рассеянный склероз, болезнь Марбурга, болезнь Девика, прогрессирующую мультифокальную лейкоэнцефалопатию и синдром Гийена-Барре.

Рассеянный склероз

Рассеянный склероз характеризуется как тяжелое хроническое и дезиммуно- нейродегенеративное заболевание ЦНС, склонное к прогрессированию. В большинстве случаев заболевание встречается в молодом возрасте и почти всегда приводит к инвалидности. Этому демиелинизирующему заболеванию ЦНС по МКБ-10 присвоен код G35.

В настоящее время причины развития рассеянного склероза до конца не изучены. Большинство ученых склоняются к мультифакторной теории развития этого заболевания, когда сочетается генетическая предрасположенность и внешние факторы. К числу последних относятся:

- инфекционные заболевания;

- состояние хронической интоксикации;

- прием некоторых лекарственных средств;

- смена места жительства с резкой сменой климата;

- недостаток клетчатки и высококалорийная диета.

Не всегда прослеживается взаимосвязь симптоматики рассеянного склероза со стадией заболевания. Патология может иметь волнообразное течение. Обострения и ремиссии могут повторяться с различным интервалом. Особенностью рассеянного склероза является то, что каждое новое обострение имеет более тяжелое течение по сравнению с предыдущим.

Прогрессирование рассеянного склероза характеризуется развитием следующей симптоматики:

- нарушения чувствительности (мурашки по коже, онемение, покалывание, жжение, зуд);

- расстройство зрения (нарушение цветопередачи, снижение остроты зрения, размытость картинки);

- дрожание конечностей или туловища;

- головные боли;

- нарушения речи и затруднение глотания;

- мышечные спазмы;

- изменения походки;

- когнитивные нарушения;

- непереносимость тепла;

- головокружение;

- хроническая усталость;

- нарушение либидо;

- тревожность и депрессия;

- нестабильность стула;

- бессонница;

- вегетативные расстройства.

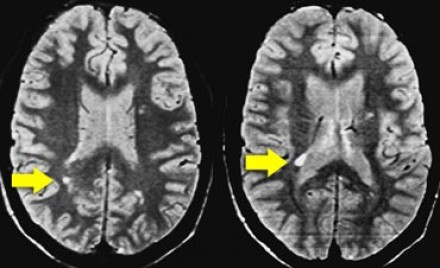

Выделяют также вторичные симптомы рассеянного склероза. Они подразумевают осложнения болезни. Очаги демиелинизации в головном мозге определяются с помощью магнитно-резонансной томографии, в том числе с введением контрастного вещества.

Лечение рассеянного склероза осуществляется с помощью таких методов, как:

- плазмаферез;

- прием цитостатиков;

- назначение иммуносупрессоров;

- применение иммуномодуляторов;

- прием бета интерферонов;

- гормональная терапия.

- симптоматическая терапия с назначением антиоксидантов, ноотропных препаратов и витаминов.

В период ремиссии пациентам показано санаторно-курортное лечение, массаж, лечебная физкультура. При этом должны быть исключены все тепловые процедуры. Для облегчения симптомов заболевания назначаются препараты: снижающие мышечный тонус, устраняющие тремор, нормализующие мочеиспускание, стабилизирующие эмоциональный фон, противосудорожные средства.

Рассеянный склероз относится к категории неизлечимых заболеваний. Поэтому указанные методы лечения направлены на уменьшение проявлений и улучшение качества жизни больного. Длительность жизни больных с таким заболеванием зависит от характера течения патологии.

Болезнь Марбурга

Геморрагическая лихорадка или болезнь Марбурга представляет собой острую инфекционную патологию, вызванную марбургским вирусом. Он проникает в организм через поврежденную кожу и слизистую оболочку глаз и полости рта.

Инфицирование происходит воздушно-капельным и половым путем. Кроме того, заразиться можно через кровь и другие выделения больного. После того как человек переболеет этим заболеванием, у него формируется стойкий и длительный иммунитет. Повторное заражение в практике не встречалось. У переболевшего геморрагической лихорадкой Марбурга наблюдается образование некрозов и очагов кровоизлияний в печени, миокарде, легких, надпочечниках, почках, селезенке и других органах.

Симптоматика заболевания зависит от стадии патологического процесса. Инкубационный период длится от 2 до 16 дней. Болезнь имеет острое начало и характеризуется повышением температуры тела до высоких показателей. Наряду с температурой может появиться озноб. Нарастают признаки интоксикации, такие как разбитость, головная боль, боль в мышцах и суставах, интоксикация и обезвоживание. Через 2-3 дня после этого присоединяются расстройство функционирования ЖКТ и геморрагический синдром. В области груди появляется колющая боль, которая усиливается во время дыхания. Кроме того, у больного может появиться сухой кашель и загрудинные колющие боли. Боль может перейти на область горла. Слизистая оболочка глотки сильно краснеет. Почти у всех больных наблюдался понос, который длился почти 7 дней. Характерным признаком этого заболевания является появление сыпи на туловище по подобию кори.

Все симптомы усиливаются к концу первой недели. Также могут наблюдаться кровотечения, из носа, желудочно-кишечного тракта, половых путей. К началу 2 недели все признаки интоксикации достигает своего максимума. При этом возможны судороги и потеря сознания. По анализу крови происходят специфические изменения: тромбоцитопения, пойкилоцитоз, анизоцитоз, зернистость эритроцитов.

При подозрении у человека болезни Марбурга он экстренно госпитализируется в инфекционное отделение и должен находиться в изолированном боксе. Период выздоровления может затянуться до 21-28 дней.

Болезнь Девика

Оптикомиелит или болезнь Девика по хронической картине похож на рассеянный склероз. Это аутоиммунное заболевание, причины возникновения которого до сих пор не выяснены. В качестве одной из причин его развития отмечается увеличение проницаемости барьера между мозговой оболочкой и сосудом.

Некоторые аутоиммунные заболевания способны спровоцировать прогресс болезни Девика:

- ревматоидный артрит;

- системная красная волчанка;

- синдром Шегрена;

- дерматомиозит;

- тромбоцитопеническая пурпура.

Болезнь имеет специфическую симптоматику. Клинические проявления обусловлены нарушением проводящих импульсов. Кроме того, поражается зрительный нерв и ткань спинного мозга. В большинстве случаев болезнь заявляет о себе нарушением зрения:

- пелена перед глазами;

- боль в глазницах;

- размытость зрения.

При прогрессировании заболевания и отсутствии адекватного лечения больной рискует полностью потерять зрение. В некоторых случаях возможен регресс симптоматики с частичным восстановлением функций глаз. Иногда случается так, что миелит предшествует невриту.

Оптиконевромиелит имеет два варианта течения: поступательное нарастание симптоматики с одновременным поражением ЦНС. В редких случаях встречается монофазное течение болезни. Оно характеризуется устойчивым прогрессом и усугублением симптоматики. В этом случае повышен риск летального исхода. При правильно подобранном лечении патологический процесс замедляется, но при этом полное выздоровление не гарантируется.

Второй вариант, наиболее распространенный, характеризуется поочередной сменой ремиссии и обострения и обозначается понятием «рецидивирующее течение». Также сопровождается зрительными нарушениями и расстройством функции спинного мозга. В период ремиссии человек ощущает себя здоровым.

Для выявления болезни Девика проводится комплекс мероприятий. Помимо стандартных диагностических процедур проводится люмбальная пункция с анализом ликвора, офтальмоскопия и МРТ позвоночника и головного мозга.

Лечение болезни Девика длительное и непростое. Главной задачей становится замедление прогрессирования заболевания и улучшение качества жизни больного. В рамках медикаментозной терапии применяются глюкокортикостероиды миорелаксанты, антидепрессанты, обезболивающие средства центрального действия. При тяжелом течении болезни пациент может столкнуться с такими осложнениями, как паралич ног, слепота или стойкое нарушение функций органов таза. При своевременном и правильном лечении гарантируется полное выздоровление.

Прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия

Люди с иммунным дефицитом могут столкнуться с прогрессирующей многоочаговой мультифокальной лейкоэнцефалопатией. Это инфекционное заболевание, спровоцированное проникновением в организм вируса JC, относящегося к семейству Полиомавирусов. Особенностью патологии является то, что происходит несимметричное и многоочаговое поражение головного мозга. Вирусом поражаются оболочки нервных окончаний, состоящие из миелина. Поэтому данное заболевание принадлежит к группе демиелинизирующих патологий.

Почти 85% пациентов с таким диагнозом являются больными СПИДом или ВИЧ инфицированными. В группу риска входят пациенты со злокачественными опухолями.

Основные симптомы заболевания:

- перепады настроения;

- зрительные нарушения;

- парестезия и паралич;

- нарушение памяти.

Синдром Гийена-Барре

Острое воспалительное заболевание, характеризующееся «демиелинизирующей полирадикулоневропатией». В ее основе лежат аутоиммунные процессы. Болезнь проявляется сенсорными расстройствами, мышечной слабостью и болью. Для нее характерны гипотония и расстройство сухожильных рефлексов. Также может наблюдаться дыхательная недостаточность.

Все пациенты с таким диагнозом должны госпитализироваться в отделение интенсивной терапии. Поскольку существует риск развития дыхательной недостаточности и может потребоваться подключение к ИВЛ, в отделении должна быть реанимация. Также пациентам необходим должный уход с профилактикой пролежней и тромбоэмболии. Также необходимо купировать аутоиммунный процесс. С этой целью применяется плазмаферез и пульс-терапия иммуноглобулинами. Полное восстановление пациентов с таким диагнозом следует ожидать в течение 6-12 месяцев. Летальные исходы происходят из-за пневмонии, дыхательной недостаточности и тромбоэмболии легочной артерии.

Симптомы

Демиелинизация всегда проявляется неврологическим дефицитом. Этот признак свидетельствует о начале процесса разрушения миелина. В него вовлекается и иммунная система. Атрофируются ткани мозга — спинного и головного, а также наблюдается расширение желудочков.

Проявления демиелинизации находятся в зависимости от вида заболевания, причинных факторов и локализации очага. Симптоматика может отсутствовать, когда поражение мозгового вещества незначительное, до 20%. Это обусловлено компенсаторной функцией: здоровые ткани мозга выполняют задачи пораженных очагов. Неврологическая симптоматика проявляется редко — только при повреждении более 50% нервной ткани.

В качестве общих признаков демиелинизирующих заболеваний головного мозга отмечаются следующие:

- параличи;

- ограниченная подвижность мышц;

- тонические спазмы конечностей;

- нарушение функционирования кишечника и мочевого пузыря;

- псевдобульбарный синдром (нарушение произношения звуков, затруднение глотания, изменение голоса);

- нарушение мелкой моторики рук;

- онемение кожи и покалывание;

- зрительная дисфункция (снижение остроты зрения, размытость картинки, колебания глазных яблок, искажения цвета).

Нейропсихологические нарушения, характерные для рассматриваемой патологии, вызваны ухудшением памяти и снижением мыслительной деятельности, а также изменениями поведения и личностных качеств. Это проявляется развитием неврозов, депрессии, слабоумием органического генеза, эмоциональными перепадами, выраженной слабостью и снижением работоспособности.

Диагностика

Ранняя стадия течения патологии с отсутствием характерной симптоматики случайно обнаруживается во время диагностического обследования по другому поводу. Для подтверждения диагноза проводится нейровизуализация, а также невролог определяет степень нарушения проводящей функции мозга. Основным методом диагностики является магнитно-резонансная томография. На снимках можно отчетливо увидеть участки пораженной ткани. Если сделать ангиографию, то можно определить степень повреждения сосудов.

Лечение

Демиелинизирующее заболевание ЦНС относится к категории неизлечимых. Терапевтические меры направлены на улучшение качества жизни пациента и устранение симптоматики. Для проведения симптоматической терапии назначают:

- анальгетики;

- седативные средства;

- ноотропы;

- миорелаксанты;

- противовоспалительные препараты;

- нейропротекторные препараты.

Прогноз

Прогноз относительно жизни больного напрямую зависит от характера течения заболевания, вида патологии и объема пораженной мозговой ткани. Если заболевание было диагностировано на ранней стадии и начато адекватное лечение, то прогноз относительно жизни благоприятный. Тем не менее невозможно полностью излечить болезнь. Она может привести к инвалидности или окончиться летальным исходом.

Источник

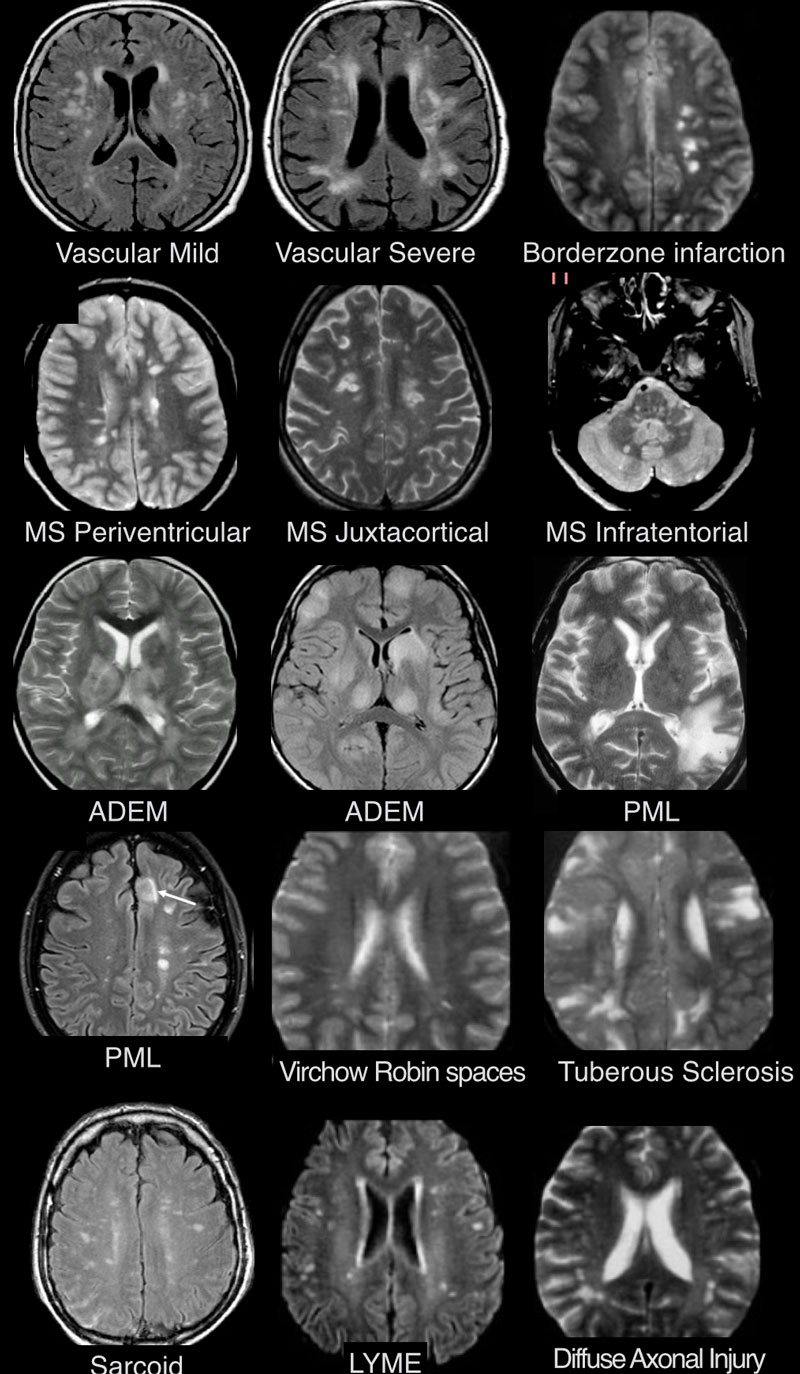

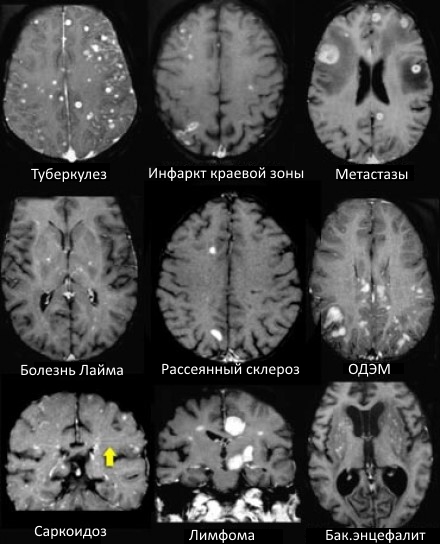

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЙ БЕЛОГО ВЕЩЕСТВА

Дифференциально-диагностический ряд заболеваний белого вещества является очень длинным. Выявленные с помощью МРТ очаги могут отражать нормальные возрастные изменения, но большинство очагов в белом веществе возникают в течение жизни и в результате гипоксии и ишемии.

Рассеянный склероз считается самым распространенным воспалительным заболеванием, которое характеризуется поражением белого вещества головного мозга. Наиболее частыми вирусными заболеваниями, приводящими к возникновению похожих очагов, являются прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия и герпесвирусная инфекция. Они характеризуются симметричными патологическими участками, которые нужно дифференцировать с интоксикациями.

Сложность дифференциальной диагностики обусловливает в ряде случаев необходимость дополнительной консультации с нейрорадиологом с целью получения второго мнения.

ПРИ КАКИХ БОЛЕЗНЯХ ВОЗНИКАЮТ ОЧАГИ В БЕЛОМ ВЕЩЕСТВЕ?

Очаговые изменения сосудистого генеза

- Атеросклероз

- Гипергомоцистеинемия

- Амилоидная ангиопатия

- Диабетическая микроангиопатия

- Гипертония

- Мигрень

Воспалительные заболевания

- Рассеянный склероз

- Васкулиты: системная красная волчанка, болезнь Бехчета, болезнь Шегрена

- Саркоидоз

- Воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона, язвенный колит, целиакия)

Заболевания инфекционной природы

- ВИЧ, сифилис, боррелиоз (болезнь Лайма)

- Прогрессирующая мультифокальная лейконцефалопатия

- Острый рассеянный (диссеминированный) энцефаломиелит (ОДЭМ)

Интоксикации и метаболические расстройства

- Отравление угарным газом, дефицит витамина B12

- Центральный понтинный миелинолиз

Травматические процессы

- Связанные с лучевой терапией

- Постконтузионные очаги

Врожденные заболевания

- Обусловленные нарушением метаболизма (имеют симметричный характер, требуют дифференциальной диагностики с токсическими энцефалопатиями)

Могут наблюдаться в норме

- Перивентрикулярный лейкоареоз, 1 степень по шкале Fazekas

МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА: МНОЖЕСТВЕННЫЕ ОЧАГОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

На изображениях определяются множественные точечные и «пятнистые» очаги. Некоторые из них будут рассмотрены более детально.

Инфаркты по типу водораздела

- Главное отличие инфарктов (инсультов) этого типа — это предрасположенность к локализации очагов только в одном полушарии на границе крупных бассейнов кровоснабжения. На МР-томограмме представлен инфаркт в бассейне глубоких ветвей.

Острий диссеминированный энцефаломиелит (ОДЭМ)

- Основное отличие: появление мультифокальных участков в белом веществе и в области базальных ганглиев через 10-14 дней после перенесенной инфекции или вакцинации. Как при рассеянном склерозе, при ОДЭМ может поражаться спинной мозг, дугообразные волокна и мозолистое тело; в некоторых случаях очаги могут накапливать контраст. Отличием от РС считается тот момент, что они имеют большой размер и возникают преимущественно у молодых пациентов. Заболевание отличается монофазным течением

Болезнь Лайма

- Характеризуется наличием мелких очажков размером 2-3 мм, имитирующих таковые при РС, у пациента с кожной сыпью и гриппоподобным синдромом. Другими особенностями являются гиперинтенсивный сигнал от спинного мозга и контрастное усиление в области корневой зоны седьмой пары черепно-мозговых нервов.

Саркоидоз головного мозга

- Распределение очаговых изменений при саркоидозе крайне напоминает таковое при рассеянном склерозе.

Прогрессирующая мультфокальная лейкоэнцефалопатия (ПМЛ)

- Демиелинизирующее заболевание, обусловленное вирусом Джона Каннигема у пациентов с иммунодефицитом. Ключевым признаком являются поражения белого вещества в области дугообразных волокон, не усиливающиеся при контрастировании, оказывающие объемное воздействие (в отличие от поражений, обусловленных ВИЧ или цитомегаловирусом). Патологические участки при ПМЛ могут быть односторонними, но чаще они возникают с обеих сторон и являются асимметричными.

Пространства Вирхова-Робина

- Ключевой признак: гиперинтенсивный сигнал на Т2 ВИ и гипоинтенсивный на FLAIR

Сосудистые очаги

- Для зон сосудистого характера типична глубокая локализация в белом веществе, отсутствие вовлечения мозолистого тела, а также юкставентрикулярных и юкстакортикальных участков.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА МНОЖЕСТВЕННЫХ ОЧАГОВ, УСИЛИВАЮЩИХСЯ ПРИ КОНТРАСТИРОВАНИИ

На МР-томограммах продемонстрированы множественные патологические зоны, накапливающие контрастное вещество. Некоторые из них описаны далее подробнее.

Васкулиты

- Большинство васкулитов характеризуются возникновением точечных очаговых изменений, усиливающихся при контрастировании. Поражение сосудов головного мозга наблюдается при системной красной волчанке, паранеопластическом лимбическом энцефалите, б. Бехчета, сифилисе, гранулематозе Вегенера, б. Шегрена, а также при первичных ангиитах ЦНС.

Болезнь Бехчета

- Чаще возникает у пациентов турецкого происхождения. Типичным проявлением этого заболевания признано вовлечение мозгового ствола с появлением патологических участков, усиливающихся при контрастировании в острой фазе.

Метастазы

- Характеризуются выраженным перифокальным отеком.

Инфаркт по типу водораздела

- Периферические инфаркты краевой зоны могут усиливаться при контрастировании на ранней стадии.

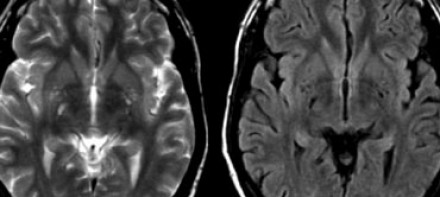

ПЕРИВАСКУЛЯРНЫЕ ПРОСТРАНСТВА ВИРХОВА-РОБИНА

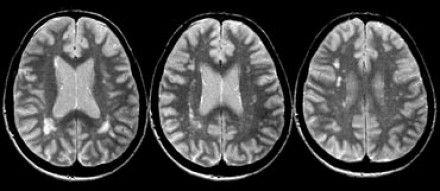

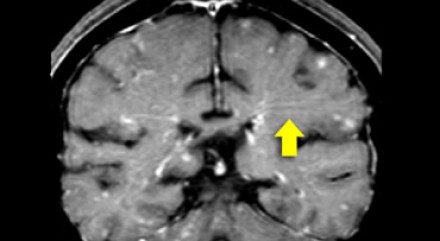

Слева на Т2-взвешенной томограмме видны множественные очаги высокой интенсивности в области базальных ганглиев. Справа в режиме FLAIR сигнал от них подавляется, и они выглядят темными. На всех остальных последовательностях они характеризуются такими же характеристиками сигнала, как ликвор (в частности, гипоинтенсивным сигналом на Т1 ВИ). Такая интенсивность сигнала в сочетании с локализацией описанного процесса являются типичными признаками пространств Вирхова-Робина (они же криблюры).

Пространства Вирхова-Робина окружают пенетрирующие лептоменингеальные сосуды, содержат ликвор. Их типичной локализацией считается область базальных ганглиев, характерно также расположение вблизи передней комиссуры и в центре мозгового ствола. На МРТ сигнал от пространств Вирхова-Робина на всех последовательностях аналогичен сигналу от ликвора. В режиме FLAIR и на томограммах, взвешенных по протонной плотности, они дают гипоинтенсивный сигнал в отличие от очагов иного характера. Пространства Вирхова-Робина имеют небольшие размеры, за исключением передней комиссуры, где периваскулярные пространства могут быть больше.

На МР-томограмме можно обнаружить как расширенные периваскулярные пространства Вирхова-Робина, так и диффузные гиперинтенсивные участки в белом веществе. Данная МР-томограмма превосходно иллюстрирует различия между пространствами Вирхова-Робина и поражениями белого вещества. В данном случае изменения выражены в значительной степени; для их описания иногда используется термин «ситовидное состояние» (etat crible). Пространства Вирхова-Робина увеличиваются с возрастом, а также при гипертонической болезни в результате атрофического процесса в окружающей ткани мозга.

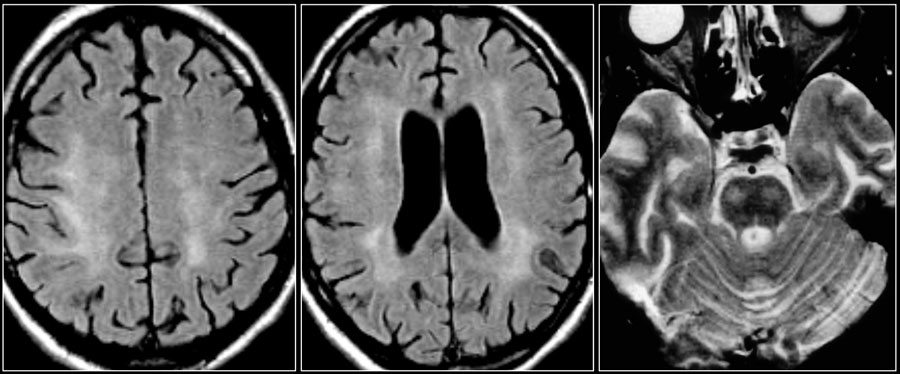

НОРМАЛЬНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БЕЛОГО ВЕЩЕСТВА НА МРТ

К ожидаемым возрастным изменениям относятся:

- Перивентрикулярные «шапочки» и «полосы»

- Умеренно выраженная атрофия с расширением борозд и желудочков мозга

- Точечные (и иногда даже диффузные) нарушения нормального сигнала от мозговой ткани в глубоких отделах белого вещества (1-й и 2-й степени по шкале Fazekas)

Перивентрикулярные «шапочки» представляют собой области, дающие гиперинтенсивный сигнал, расположенные вокруг передних и задних рогов боковых желудочков, обусловленные побледнением миелина и расширением периваскулярных пространств. Перивентрикулярные «полосы» или «ободки» это тонкие участки линейной формы, расположенные параллельно телам боковых желудочков, обусловленные субэпендимальным глиозом.

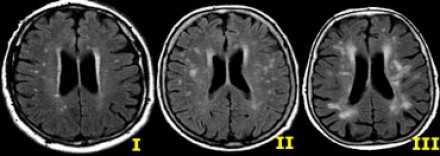

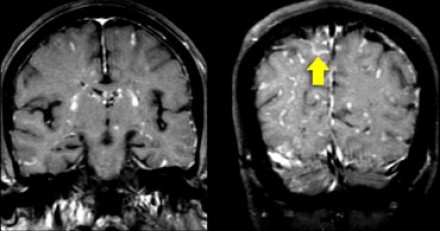

На магнитно-резонансных томограммах продемонстрирована нормальная возрастная картина: расширение борозд, перивентрикулярные «шапочки» (желтая стрелка), «полосы» и точечные очажки в глубоком белом веществе.

Клиническое значение возрастных изменений мозга недостаточно хорошо освещено. Тем не менее, имеется связь между очагами и некоторыми факторами риска возникновения цереброваскулярных расстройств. Одним из самых значительных факторов риска является гипертония, особенно, у пожилых людей.

Степень вовлечения белого вещества в соответствии со шкалой Fazekas:

- Легкая степень – точечные участки, Fazekas 1

- Средняя степень – сливные участки, Fazekas 2 (изменения со стороны глубокого белого вещества могут расцениваться как возрастная норма)

- Тяжелая степень – выраженные сливные участки, Fazekas 3 (всегда являются патологическими)

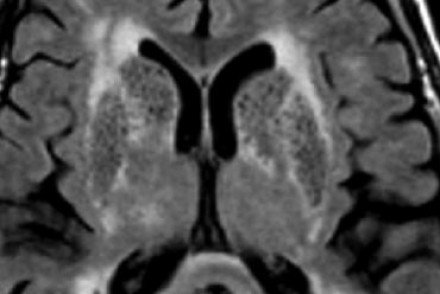

ДИСЦИРКУЛЯТОРНАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ НА МРТ

Очаговые изменения белого вещества сосудистого генеза — самая частая МРТ-находка у пациентов пожилого возраста. Они возникают в связи с нарушениями циркуляции крови по мелким сосудам, что является причиной хронических гипоксических/дистрофических процессов в мозговой ткани.

На серии МР-томограмм: множественные гиперинтенсивные участки в белом веществе головного мозга у пациента, страдающего гипертонической болезнью.

На МР-томограммах, представленных выше, визуализируются нарушения МР-сигнала в глубоких отделах больших полушарий. Важно отметить, что они не являются юкставентрикулярными, юкстакортикальными и не локализуются в области мозолистого тела. В отличие от рассеянного склероза, они не затрагивают желудочки мозга или кору. Учитывая, что вероятность развития гипоксически-ишемических поражений априори выше, можно сделать заключение о том, что представленные очаги, вероятнее, имеют сосудистое происхождение.

Только при наличии клинической симптоматики, непосредственно указывающей на воспалительное, инфекционное или иное заболевание, а также токсическую энцефалопатию, становится возможным рассматривать очаговые изменения белого вещества в связи с этими состояниями. Подозрение на рассеянный склероз у пациента с подобными нарушениями на МРТ, но без клинических признаков, признается необоснованным.

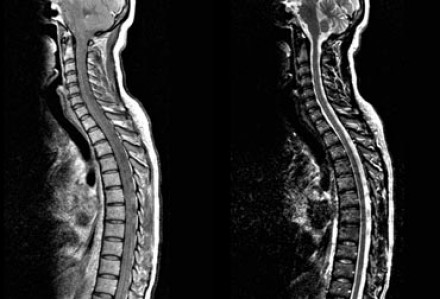

На представленных МР-томограммах патологических участков в спинном мозге не выявлено. У пациентов, страдающих васкулитами или ишемическими заболеваниями, спинной мозг обычно не изменен, в то время как у пациентов с рассеянным склерозом в более чем 90% случаев обнаруживаются патологические нарушения в спинном мозге. Если дифференциальная диагностика очагов сосудистого характера и рассеянного склероза затруднительна, например, у пожилых пациентов с подозрением на РС, может быть полезна МРТ спинного мозга.

Вернемся снова к первому случаю: на МР-томограммах выявлены очаговые изменения, и сейчас они гораздо более очевидны. Имеет место распространенное вовлечение глубоких отделов полушарий, однако дугообразные волокна и мозолистое тело остаются интактными. Нарушения ишемического характера в белом веществе могут проявляться как лакунарные инфаркты, инфаркты пограничной зоны или диффузные гиперинтенсивные зоны в глубоком белом веществе.

Лакунарные инфаркты возникают в результате склероза артериол или мелких пенетерирующих медуллярных артерий. Инфаркты пограничной зоны возникают в результате атеросклероза более крупных сосудов, например, при каротидной обструкции или вследствие гипоперфузии.

Структурные нарушения артерий головного мозга по типу атеросклероза наблюдаются у 50% пациентов старше 50 лет. Они также могут обнаруживаться и у пациентов с нормальным артериальным давлением, однако более характерны для гипертоников.

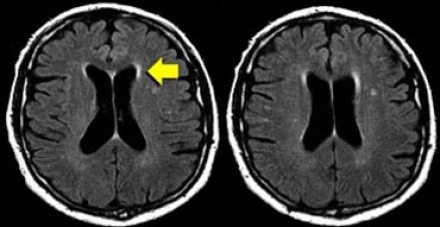

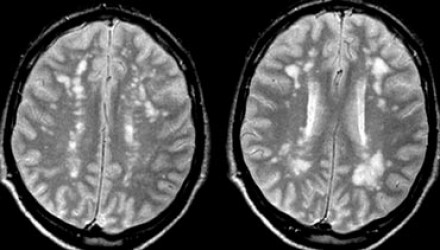

САРКОИДОЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Распределение патологических участков на представленных МР-томограммах крайне напоминает рассеянный склероз. Помимо вовлечения глубокого белого вещества визуализируются юкстакортикальные очаги и даже «пальцы Доусона». В итоге было сделано заключение о саркоидозе. Саркоидоз не зря называют «великим имитатором», т. к. он превосходит даже нейросифилис по способности симулировать проявления других заболеваний.

На Т1 взвешенных томограммах с контрастным усилением препаратами гадолиния, выполненных этому же пациенту, что и в предыдущем случае, визуализируются точечные участки накопления контраста в базальных ядрах. Подобные участки наблюдаются при саркоидозе, а также могут быть обнаружены при системной красной волчанке и других васкулитах. Типичным для саркоидоза в этом случае считается лептоменингеальное контрастное усиление (желтая стрелка), которое происходит в результате гранулематозного воспаления мягкой и паутинной оболочки.

Еще одним типичным проявлением в этом же случае является линейное контрастное усиление (желтая стрелка). Оно возникает в результате воспаления вокруг пространств Вирхова-Робина, а также считается одной из форм лептоменингеального контрастного усиления. Таким образом объясняется, почему при саркоидозе патологические зоны имеют схожее распределение с рассеянным склерозом: в пространствах Вирхова-Робина проходят мелкие пенетрирующие вены, которые поражаются при РС.

БОЛЕЗНЬ ЛАЙМА (БОРРЕЛИОЗ)

На фотографии справа: типичный вид сыпи на коже, возникающей при укусе клеща (слева) — переносчика спирохет.

Болезнь Лайма, или боррелиоз, вызывают спирохеты (Borrelia Burgdorferi), переносчиком инфекции являются клещи, заражение происходит трансмиссивным путем (при присасывании клеща). В первую очередь при боррелиозе на возникает кожная сыпь. Через несколько месяцев спирохеты могут инфицировать ЦНС, в результате чего появляются патологические участки в белом веществе, напоминающие таковые при рассеянном склерозе. Клинически болезнь Лайма проявляется острой симптоматикой со стороны ЦНС (в том числе, парезами и параличами), а в некоторых случаях может возникать поперечный миелит.