Невротические отеки как лечить

Заболевания почек влияют как на мочевыделительную систему, так и на организм в целом. Примером этого являются нефротические отеки, возникающие при болезни почек различного генеза, проявляющиеся сначала на лице, а потом на всем теле. Причина развития этого состояния лежит в нарушении обмена веществ, что ведет к искажению баланса белков и жиров, которые относятся к главным составным стенки сосудов.

Что называют отечным нефротическим синдромом?

Заболевания воспалительного, аутоиммунного, травматического генеза проявляются нарушениями одного из основных процессов в почках: фильтрации, реабсорбции и секреции. Нефротический синдром — это совокупность симптомов, возникающих на фоне значительной потери протеинов с мочой, нарушении белкового и жирового обмена, что проявляется отеками и повышением артериального давления.

Вернуться к оглавлению

Условия возникновения

Причины развития нефротического синдрома:

- разные виды нефрита — воспаление почек;

- системная красная волчанка;

- амилоидоз почек — отложение крахмала;

- сахарный диабет;

- нефрит у беременных;

- геморрагическая форма васкулита — воспаление микрососудов;

- аллергические состояния;

- токсическое поражение почек;

- онкологические заболевания.

Вернуться к оглавлению

Патогенез возникновения отеков

Механизм нефротических отеков связан с нарушением проницаемости клубочков нефронов для белков. Повышенная проницаемость ведет к тому, что альбумины и глобулины проходят через почечный барьер и выводятся с мочой. Таким образом, количество этих показателей в крови значительно уменьшается. Потеря белков провоцирует понижение онкотического давления, регулируемого уровня протеинов.

При такой патологии белок выводится с мочой, а вода с натрием задерживается в виде отеков.

При такой патологии белок выводится с мочой, а вода с натрием задерживается в виде отеков.

Падение давления, в свою очередь, проявляется выходом жидкости из сосудов, и уменьшением объема циркулирующей крови, что выражается развитием отеков. Снижение объема крови является критическим состоянием для организма, поэтому активируется симпатическая нервная и ренин-ангиотензиновая системы. В ответ на это возникает задержка ионов Na и воды, что повышает уровень проявления в отечном синдроме.

Патогенез повышения артериального давления основан на том, что снижение объема циркулирующей крови ведет к рефлекторному сокращению мышц стенки сосудов и активации централизации кровообращения. А также стимуляция работы симпатической нервной системы с выбросом адреналина и норадреналина способствуют повышению давления.

Вернуться к оглавлению

Как проводится диагностика нефротических отеков?

Отеки при нефритах исследуют с помощью лабораторных методов:

- Общий анализ крови — при воспалении почек возможны изменения лейкоцитов в сторону их увеличения, нейтрофильный сдвиг лейкоцитарной формулы влево, повышение СОЭ.

- Биохимическое исследование венозной крови — уменьшение общего количества белков ниже 50 г/л, снижение показателя альбуминов — 30 г/л и ниже, нарушение соотношения между альбуминами и глобулинами. Показатели холестерина, липопротеинов низкой и очень низкой плотности, триглицеридов выше нормы.

- Общий анализ мочи — количество белка выше 3,5 г в анализе, что соответствует потерей протеинов 30—45 г/сутки, наличие воскообразных цилиндров, слизи, жировых включений. При нефрите острого течения в моче имеются лейкоциты, эритроциты и бактерии.

Дальше болезнь усугубляется, проявляясь отечностью тела и высоким артетриальным давлением.

Дальше болезнь усугубляется, проявляясь отечностью тела и высоким артетриальным давлением.

Для подтверждения, что отеки возникли через нарушение работы почек, нужно собрать детальный анамнез и провести первичный осмотр. В выяснении жалоб нужно обратить внимание на то, выражен ли отечный синдром на лице с утра, уменьшается ли до второй половины дня или становится почти незаметным. Дальнейшее развитие болезни характеризуется отечностью всего тела на фоне повышения артериального давления.

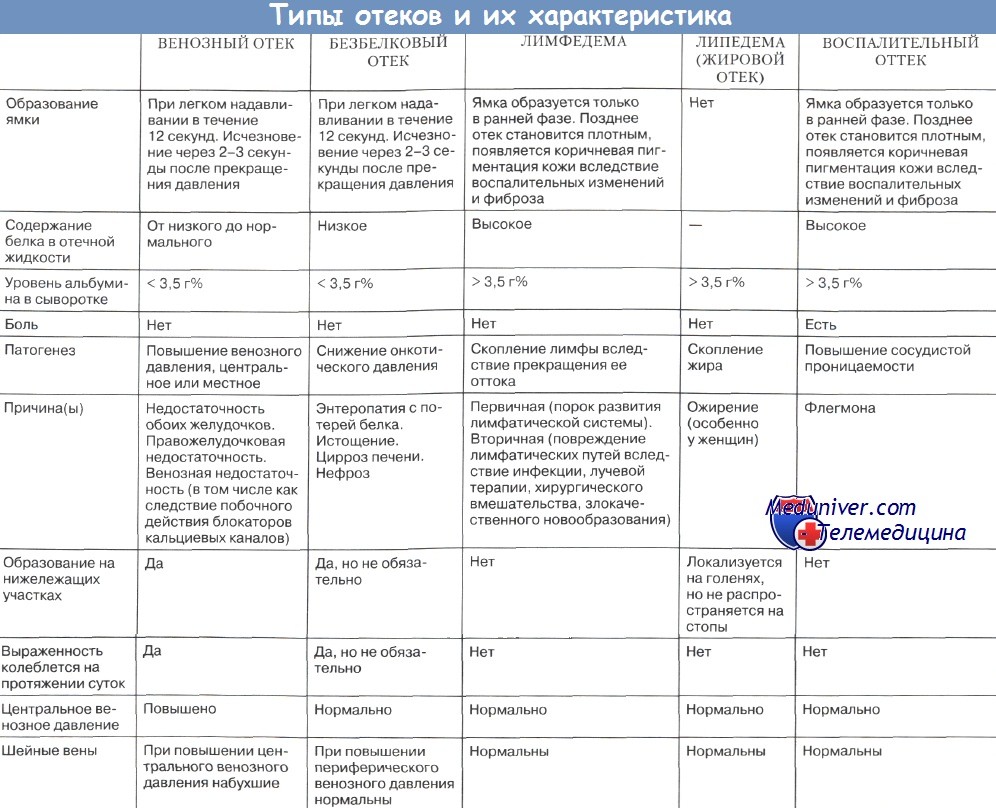

При осмотре отеков нужно обратить внимание на их симметричность, структуру и цвет. Это важно, поскольку отеки при нефротическом синдроме за этими характеристиками отличаются от таких при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Эти манипуляции не занимают много времени и помогают определить источник отечности.

Вернуться к оглавлению

Как лечить?

Помощь при нефротическом синдроме зависит от заболевания, которое его вызвало. На фоне основной терапии необходимо корректировать режим питья и употребление кухонной соли. Жидкость нужно принимать часто и небольшим количеством, а суточный объем должен быть умеренным. На период лечения лучше всего отказаться от употребления соли или свести ее количества к минимуму.

С целью выведения воды, которая накопилась в межклеточном пространстве и спровоцировала нефротическую отечность, применяют диуретики «Фуросемид» и «Гипотиазид» — типичные представители этой группы, успешно борющиеся с отечным синдромом. Они провоцируют выведение ионов калия, поэтому параллельно нужно принимать «Аспаркам» или «Панангин», которые приводят этот показатель в норму.

Хорошим дополнением будет применение растительных сборов, улучшающих функции почек. К ним относится чай из брусники, толокнянки и специальные комплексные почечные сборы.

Если уменьшение отеков не повлияло на артериальное давление, консервативную терапию дополняют гипотензивными препаратами, способными возвратить нормальный уровень давления. С этой целью применяют «Пропранолол», «Капроприл», «Верапамил». Важно, что лечение должно проходить под контролем врача, ведь борьбу с отеками можно начинать только тогда, когда известен источник их появления.

Источник

Нефротический синдром – это симптомокомплекс, развивающийся на фоне поражения почек, включающий массивную протеинурию, нарушения белково-липидного обмена и отеки. Патология сопровождается гипоальбуминемией, диспротеинемией, гиперлипидемией, отеками различной локализации (вплоть до анасарки и водянки серозных полостей), дистрофическими изменениями кожи и слизистых. В диагностике важную роль играет клинико-лабораторная картина: изменения в биохимических анализах крови и мочи, ренальная и экстраренальная симптоматика, данные биопсии почки. Лечение нефротического синдрома консервативное, включающее назначение диеты, инфузионной терапии, диуретиков, антибиотиков, кортикостероидов, цитостатиков.

Общие сведения

Нефротический синдром может развиваться на фоне широкого круга урологических, системных, инфекционных, хронических нагноительных, метаболических заболеваний. В современной урологии данный симптомокомплекс осложняет течение заболеваний почек примерно в 20% случаев. Патология чаще развивается у взрослых (30-40 лет), реже у детей и пожилых пациентов. Наблюдается классическая тетрада признаков: протеинурия (свыше 3,5 г/сут.), гипоальбуминемия и гипопротеинемия (менее 60-50 г/л), гиперлипидемия (холестерин более 6,5 ммоль/л), отеки. При отсутствии одного или двух проявлений говорят о неполном (редуцированном) нефротическом синдроме.

Нефротический синдром

Причины

По происхождению нефротический синдром может быть первичным (осложняющим самостоятельные заболевания почек) или вторичным (следствием заболеваний, протекающих с вторичным вовлечением почек). Первичная патология встречается при гломерулонефрите, пиелонефрите, первичном амилоидозе, нефропатии беременных, опухолях почек (гипернефроме).

Вторичный симптомокомплекс может быть обусловлен многочисленными состояниями: коллагенозами и ревматическими поражениями (СКВ, узелковым периартериитом, геморрагическим васкулитом, склеродермией, ревматизмом, ревматоидным артритом); нагноительными процессами (бронхоэктазами, абсцессами легких, септическим эндокардитом); болезнями лимфатической системы (лимфомой, лимфогранулематозом); инфекционными и паразитарными заболеваниями (туберкулезом, малярией, сифилисом).

В ряде случаев нефротический синдром развивается на фоне лекарственной болезни, тяжелых аллергозов, отравлений тяжелыми металлами (ртутью, свинцом), укусов пчел и змей. Иногда, преимущественно у детей, причину нефротического синдрома выявить не удается, что позволяет выделить идиопатический вариант заболевания.

Патогенез

Среди концепций патогенеза наиболее распространенной и обоснованной является иммунологическая теория, в пользу которой свидетельствует высокая частота возникновения синдрома при аллергических и аутоиммунных заболеваниях и хороший отклик на иммуносупрессивную терапию. При этом образующиеся в крови циркулирующие иммунные комплексы являются результатом взаимодействия антител с внутренними (ДНК, криоглобулинами, денатурированными нуклеопротеидами, белками) или внешними (вирусными, бактериальными, пищевыми, медикаментозными) антигенами.

Иногда антитела образуются непосредственно к базальной мембране почечных клубочков. Осаждение иммунных комплексов в ткани почек вызывает воспалительную реакцию, нарушение микроциркуляции в клубочковых капиллярах, развитие повышенной внутрисосудистой коагуляции. Изменение проницаемости клубочкового фильтра при нефротическом синдроме ведет к нарушению абсорбции белка и его попаданию в мочу (протеинурия).

Ввиду массивной потери белка в крови развивается гипопротеинемия, гипоальбуминемия и тесно связанная с нарушением белкового обмена гиперлипидемия (повышение холестерина, триглицеридов и фосфолипидов). Появление отеков обусловлено гипоальбуминемией, снижением осмотического давления, гиповолемией, уменьшением ренального кровотока, усиленной продукцией альдостерона и ренина, реабсорбцией натрия.

Макроскопически почки имеют увеличенные размеры, гладкую и ровную поверхность. Корковый слой на разрезе бледно-серый, а мозговой – красноватый. Микроскопическое изучение тканевой картины почки позволяет увидеть изменения, характеризующие не только нефротический синдром, но и ведущую патологию (амилоидоз, гломерулонефрит, коллагенозы, туберкулез). Собственно нефротический синдром в гистологическом плане характеризуется нарушениями структуры подоцитов (клеток капсулы клубочков) и базальных мембран капилляров.

Симптомы

Признаки нефротического синдрома однотипны, несмотря на различие вызывающих его причин. Ведущим проявлением служит протеинурия, достигающая 3,5-5 и более г/сутки, причем до 90% выводимого с мочой белка составляют альбумины. Массивная потеря белковых соединений вызывает снижение уровня общего сывороточного белка до 60-40 и менее г/л. Задержка жидкости может проявляться периферическими отеками, асцитом, генерализованным отеком подкожной клетчатки (анасаркой ), гидротораксом, гидроперикардом.

Прогрессирование нефротического синдрома сопровождается общей слабостью, сухостью во рту, жаждой, потерей аппетита, головной болью, тяжестью в пояснице, рвотой, вздутием живота, поносом. Характерным признаком служит олигурия с суточным диурезом менее 1 л. Возможны явления парестезии, миалгия, судороги. Развитие гидроторакса и гидроперикарда вызывает одышку при движении и в покое. Периферические отеки сковывают двигательную активность больного. Пациенты вялые, малоподвижные, бледные; отмечают повышенное шелушение и сухость кожи, ломкость волос и ногтей.

Нефротический синдром может развиваться постепенно или бурно; сопровождаться менее и более выраженной симптоматикой, что зависит от характера течения основного заболевания. По клиническому течению различаются 2 варианта патологии – чистый и смешанный. В первом случае синдром протекает без гематурии и гипертензии; во втором может принимать нефротически-гематурическую или нефротически-гипертоническую форму.

Осложнения

Осложнениями нефротического синдрома могут стать периферические флеботромбозы, вирусные, бактериальные и грибковые инфекции. В отдельных случаях наблюдается отек мозга или сетчатки, нефротический криз (гиповолемический шок).

Диагностика

Ведущими критериями распознавания нефротического синдрома служат клинико-лабораторные данные. Объективный осмотр выявляет бледные («перламутровые»), холодные и сухие на ощупь кожные покровы, обложенность языка, увеличение размеров живота, гепатомегалию, отеки. При гидроперикарде отмечается расширение границ сердца и приглушение тонов; при гидротораксе – укорочение перкуторного звука, ослабленное дыхание, застойные мелкопузырчатые хрипы. На ЭКГ регистрируется брадикардия, признаки дистрофии миокарда.

В общем анализе мочи определяется повышенная относительная плотность (1030-1040), лейкоцитурия, цилиндрурия, наличие в осадке кристаллов холестерина и капель нейтрального жира, редко – микрогематурия. В периферической крови – увеличение СОЭ (до 60-80 мм/ч), преходящая эозинофилия, увеличение числа тромбоцитов (до 500-600 тыс.), небольшое снижение уровня гемоглобина и эритроцитов. Нарушение свертываемости, выявляемые с помощью исследования коагулограммы, могут выражаться в небольшом повышении или развитии признаков ДВС-синдрома.

Исследование биохимического анализа крови подтверждает характерную гипоальбуминемию и гипопротеинемию (менее 60-50 г/л), гиперхолестеринемию (холестерин более 6,5 ммоль/л); в биохимическом анализе мочи определяется протеинурия свыше 3,5 г в сутки. Для выяснения степени выраженности изменений почечной ткани может потребоваться проведение УЗИ почек, УЗДГ почечных сосудов, нефросцинтиграфии.

С целью патогенетической обоснованности лечения нефротического синдрома крайне важно установление причины его развития, в связи с чем требуется углубленное обследование с выполнением иммунологических, ангиографических исследований, а также биопсии почки, десны или прямой кишки с морфологическим исследованием биоптатов.

Лечение нефротического синдрома

Терапия проводится стационарно под наблюдением врача-нефролога. Общими лечебными мероприятиями, не зависящими от этиологии нефротического синдрома, служат назначение бессолевой диеты с ограничением жидкости, постельного режима, симптоматической лекарственной терапии (диуретиков, препаратов калия, антигистаминных средств, витаминов, сердечных средств, антибиотиков, гепарина), инфузионное введение альбумина, реополиглюкина.

При неясном генезе, состоянии, обусловленном токсическим или аутоиммунным поражением почек, показана стероидная терапия преднизолоном или метилпреднизолоном (перорально или внутривенно в режиме пульс-терапии). Иммуносупрессивная терапия стероидами подавляет образование антител, ЦИК, улучшает почечный кровоток и клубочковую фильтрацию. Хорошего эффекта лечения гормонорезистентного варианта патологии позволяет добиться цитостатическая терапия циклофосфамидом и хлорамбуцилом, проводимая пульс-курсами. В период ремиссии показано лечение на специализированных климатических курортах.

Прогноз и профилактика

Течение и прогноз тесно связаны с характером развития основного заболевания. В целом устранение этиологических факторов, своевременное и правильное лечение позволяет восстановить функции почек и достичь полной стабильной ремиссии. При неустраненных причинах синдром может принимать персистирующее или рецидивирующее течение с исходом в хроническую почечную недостаточность.

Профилактика включает раннее и тщательное лечение почечной и внепочечной патологии, которая может осложниться развитием нефротического синдрома, осторожное и контролируемое применение лекарственных средств, обладающих нефротоксическим и аллергическим действием.

Источник

Лечение отеков при нефротическом синдроме. Регуляция водного обменаНефротический синдром — пример нарушения функции почек, напрямую приводящий к отекам, которые, однако, могут быть вторичными из-за болезней печени или сердца. Отеки также могут вызывать заболевания печени, особенно скопление жидкости в брюшной полости (асцит). Асцит возникает из-за увеличения гидростатического давления в воротной вене печени и уменьшения синтеза альбумина. Выход жидкости из капилляров в брюшную полость уменьшает объем циркулирующей крови, активизируя ренин-ангиотензиновую систему. Это ведет к отекам и увеличению реабсорбции Na+ и воды в почках. Существует два подхода к лечению нефротического синдрома: Мочегонные средства уменьшают отеки. Отеки уменьшают с помощью мочегонных средств, обеспечивающих потерю жидкости с мочой, чтобы вернуть внеклеточный объем жидкости в норму. Однако чрезмерное использование мочегонных средств может снизить необходимый объем крови и перфузию органов.

Регуляция водного обменаДиурез — процесс увеличения объема мочи, которым управляют гомеостатические механизмы тела и на который можно повлиять с помощью лекарств. Мочегонные средства — лекарства, увеличивающие выделение почками Na+, Cl~ и воды. Механизм действия многих диуретиков заключается в уменьшении реабсорбции Na+, следствием чего будет увеличенная потеря Сl- и воды. Сульфаниламиды — мочегонные средства, обладающие не только мочегонным, но и антидиабетическим эффектами. Все мочегонные средства, кроме осмотических, действуют непосредственно на клетки почечных канальцев на определенных участках нефрона. Для большинства этих лекарств механизм действия локализован на апикальной мембране клеток канальцев, действие препаратов проявляется после гломерулярной фильтрации мочегонного средства в проксимальный каналец. Исключение — антагонисты альдостерона, которые действуют на свои внутриклеточные мишени после диффузии через базолатеральную мембрану дистальных канальцев. Ингибиторы карбоангидразыСоздание этих лекарственных средств стало результатом наблюдения, что сульфаниламиды вызывают умеренный диуретический эффект и метаболический ацидоз. Прототипом этой подгруппы мочегонных средств является ацетазоламид, первичная локализация механизма действия которого — проксимальный каналец. Имеется и вторичный участок локализации действия — в собирательной трубочке, где карбоангидраза участвует в выработке кислоты. Карбоангидраза расположена в цитоплазме проксимальных клеток канальцев и в апикальной мембране клетки. Ацетазоламид может максимально увеличить выделение Na+ на 5%, но обычно оно увеличивается на 1% или еще меньше. Ассоциированная потеря бикарбоната с мочой приводит к ее закислению и, как следствие, метаболическому ацидозу. Однако развитие метаболического ацидоза самоограничивается по мере того, как уменьшается количество бикарбоната. Кроме того, усиление диуреза с помощью ацетазоламида краткосрочно, т.к. уменьшение фильтрации бикарбоната понижает эффективность препарата в отношении подавления реабсорбции Na+. Как и другие мочегонные средства, которые вызывают увеличение транспорта Na+ в собирательные трубочки, ацетазоламид увеличивает выделение К+, что может привести к гипокалиемии. Ацетазоламид может уменьшить отеки при застойной сердечной недостаточности, но с этой целью его применяют редко. Ацетазоламид главным образом используют не в связи с заболеваниями почек, а, например, при глаукоме, когда подавление карбоангидразы уменьшает образование внутриглазной жидкости. – Также рекомендуем “Петлевые диуретики. Фуросемид” Оглавление темы “Диуретики. Лекарства влияющие на почки”: |

Источник