Неотложная помощь при отеке легких при инфаркте миокарда

Осложнения инфаркта миокарда в остром периоде. Отек легких при инфаркте миокарда.

• острая сердечная недостаточность (сердечная астма, отек легких);

• истинный кардиогенный шок – наиболее тяжелое осложнение, его причина – быстро развившийся обширный некроз мышцы левого желудочка;

• рефлекторный (болевой) коллапс (синдром гипотензии – брадикардии) – синдром самого раннего периода инфаркта миокарда (чаще у мужчин среднего возраста и примерно у 15% больных);

• аритмические осложнения – аритмический шок (в «чистом» виде наблюдается у 4-5% больных с крупноочаговым проникающим ИМ) – преобладают случаи тахисистолического шока, в основе которого лежит приступ желудочковой тахикардии или тахикардической формы фибрилляции (трепетания) предсердий;

• нарушение проводимости;

• острый разрыв межжелудочковой перегородки, разрыв свободной стенки левого желудочка – разрыв сердца встречается приблизительно у 4% больных первичным трансмуральным ИМ;

• рецидив болевого синдрома;

• острая митральная недостаточность – возникает в первые часы заболевания;

• тромбоэмболические осложнения – тромбоз глубоких вен нижних конечностей и тромбоэмболия легочных артерий;

• перикардит, выпот в полость перикарда;

• увеличение размеров инфаркта миокарда;

• аневризма левого желудочка.

Классификация сердечной недостаточности по Cillip, применяемая при инфаркте миокарда:

• Класс 1 – нет застоя в малом и большом круге кровообращения; больничная летальность в 1967 году – 0 – 5%.

• Класс 2 – умеренный застой в легких (влажные хрипы а нижних отделах легких)и наличие III тона сердца либо признаки правожелудочковой недостаточности (набухание шейных вен и гепатомегалия); больничная летальность в 1967 году – 10-20%.

• Класс 3 – тяжелая сердечная недостаточность, отек легких; больничная летальность в 1967 году – 35-45%.

• Класс 4 – кардиогенный шок (САД меньше 90 мм рт. ст., цианоз, олигоурия, оглушенность); больничная летальность – 85-95%.

Успехи современной кардиологии привели к снижению этих показателей на 30-50%.

Отек легких у больных при инфаркте миокарда

Сердечная астма, отек легких – обнаруживается в первые сутки у 24% больных с первичным крупноочаговым ИМ и почти у 50% больных повторным ИМ.

Отек легких при инфаркте миокарда имеет ряд особенностей:

1. как по механизму своего возникновения:

– результат первичного ослабления функции левого желудочка сердца;

– ретроградное повышение давления крови в капиллярах легких, что приводит к повышенной гидратации ткани легких и проникновению жидкости в просвет альвеол;

2. так и по характеру течения:

– в ряде случаев отек легких только интерстициальный (т.е. нередко не диагностируется, т.к. не сопровождается бурной типичной картиной).

– Факторы риска:

– пожилой возраст;

– обширный инфаркт;

– повторный инфаркт;

– сахарный диабет.

Если присутствуют несколько факторов риска, надо, не дожидаясь кардиогенного шока, провести коронарную ангиографию и затем – баллонную коронарную ангиопластику или АКШ.

Транспортировка больных с отеком легкого возможна, если достигнуто значительное уменьшение признаков легочного застоя.

– Также рекомендуем “Кардиогенный шок. Гиповолемия при инфаркте миокарда.”

Оглавление темы “Неотложная помощь в при инфаркте миокарда.”:

1. Купирование ангинозного приступа. Неотложная помощь при болях в сердце.

2. Инфаркт миокарда. Пути развития инфаркта миокарда.

3. Клинические варианты инфаркта миокарда. Клиника инфаркта миокарда.

4. Церебральный вариант инфаркта миокарда. Безболевой вариант инфаркта миокарда. Аритмический, отечный вариант инфаркта миокарда.

5. Диагностика инфаркта миокарда. Резорбционно-некротический синдром инфаркта миокарда.

6. Осложнения инфаркта миокарда в остром периоде. Отек легких при инфаркте миокарда.

7. Кардиогенный шок. Гиповолемия при инфаркте миокарда.

8. Нарушения ритма и проводимости при инфаркте миокарда. Желудочковая экстрасистолия при инфаркте миокарда.

9. Нарушение проводимости при инфаркте миокарда. Тромбоэмболии при инфаркте миокарда. Синдром Дресслера.

10. Лечение инфаркта миокарда. Лечение болей при инфаркте миокарда.

Источник

Оглавление темы:

Клиника острой левожелудочковой сердечной недостаточности (сердечная астмы) при инфаркте миокарда ( оим, ОИМ ). Неотложная помощь при острой левожелудочковой сердечной недостаточности (сердечная астме).Клиника. Наиболее характерным симптомом является появление нарастающей одышки, переходящей в удушье. Болевой синдром для данного состояния не характерен. Если сердечная астма возникла на фоне постинфарктного кардиосклероза, то данный вариант приступа может протекать в безболевой форме, либо боли в области сердца будут носить «ишемический» характер. Типично занимаемое больным вынужденное положение: полусидячее, с опущенными ногами. Отмечаются беспокойство, возбуждение; кожные покровы бледные, акроцианоз. Тоны сердца, как правило, приглушены и плохо прослушиваются из-за большого количества влажных хрипов в легких. Возможно появление акцента II тона над легочной артерией. АД на первоначальных этапах заболевания повышено (влияние симпато-адреналовой реакции), в последующем снижается. Отмечается тахикардия, возможны нарушения ритма сердечной деятельности. Затруднен вдох. В легких определяются влажные хрипы. Динамика их появления начинается с заднениж-них отделов легких, симметрично с двух сторон. Количество и характер влажных хрипов зависит от выраженности сердечной недостаточности. В наиболее тяжелых случаях у больного из дыхательных путей появляется пена, иногда имеющая розовый оттенок.

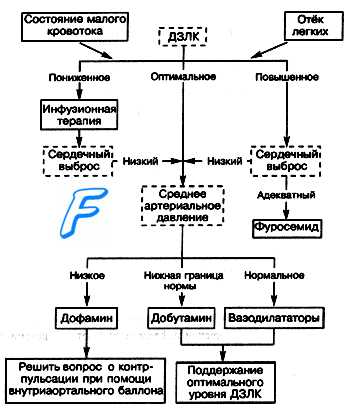

Неотложная помощьВсе лечебные мероприятия должны быть устремлены на снижение преднагрузки на сердце, повышение сократительной способности миокарда, «разгрузку» малого круга кровообращения и включать следующие направления: 1. Уменьшение притока крови с периферии в малый круг достигается использованием периферических вазодилататоров (прежде всего — нитратов) или ганглиоблокаторов. С этой целью можно использовать простой способ — назначить таблетки нитроглицерина под язык, по 1 табл. с интервалом в 5—10 мин., или произвести в/в введение препаратов нитроглицерина. При использовании ампульной формы 1% раствора нитроглицерина («Концентрат»), ее содержимое непосредственно перед применением разводят изотоническим раствором натрия хлорида до получения 0,01% раствора (0,1 мг = 100 мкг в I мл). Данный раствор вводят в/в капельно. Начальная скорость введения — 25 мкг в минуту (1 мл 0,01% раствора за 4 мин.). Скорость введения регулируют индивидуально, достигая снижения АД на 10—25% от исходного (систолическое давление должно быть не ниже 90 мм рт. ст.). 2. Эффективным препаратом для лечения альвеолярного отека легких является в/в введение 1—2 мл 1% раствора морфина. В данной ситуации используются не анальгезирующие, а другие свойства данного препарата: Примечание. Вышеуказанный клинический эффект морфина надежен лишь при значительных дозах, близких к угнетающим дыхание. Этим можно пренебречь на фоне ИВЛ, но при спонтанной вентиляции безопаснее применять медикаменты с хорошо управляемым ганглиоблокируюшим эффектом (арфонад, гигроний), а также нитроглицерин или нитро-пруссид натрия, действующие столь же быстро (А. П. Зильбер, 1989). 3. Повышение сократительной способности миокарда. Клинически доказанным положительным эффектом обладают симпатомиме-тики. Препаратом выбора является допмин (дофамин, допамин). Методика его использования описана в теме Кардиогенный шок (см. далнн). 4. Для уменьшения объема циркулирующей жидкости показано в/в введение мочегонных препаратов из группы салуретиков, например, фуросемид, в дозе 60—90 мг. Использование осмодиуретиков при данной патологии противопоказано, так как они в первую фазу своего действия увеличивают объем циркулирующей жидкости в сосудистом русле за счет привлечения воды из интерстициального пространства, что в конечном итоге может усилить отек легких. 5. Если альвеолярный отек легких протекает с выраженным бронхо-спастическим компонентом, на что будет указывать экспираторная одышка и жесткое дыхание, показано в/в медленное введение эуфиллина, в дозе 5—10 мл 2,4 % раствора. 6. Для купирования гипоксии и проведения пеногашения в альвеолах с момента начала лечения больному назначается ингаляция кислорода в объеме 3—5 л/мин., пропущенного через пеногаситель. В качестве пеногасителя рекомендуется использовать антифомсилан; при его отсутствии — этиловый спирт. Следует знать, что данный спирт обладает наиболее выраженным пеногасяшим эффектом при высоких концентрациях (96%), однако в такой концентрации он может вызвать ожог верхних дыхательных путей, поэтому спирт рекомендуется развести до 70—80°. 7. Объем инфузионной терапии должен быть минимальным (200— 300 мл 5% глюкозы) и, в основном, направлен на избежание повторных пункций периферических вен. Примечание: б). Для стабилизации повышенной проницаемости клеточных мембран некоторые врачи используют глюкокортикоиды (преднизолон в первоначальной дозе не менее 90-120 мг). Введение гормонов в данной ситуации целесообразно производить после нормализации ЦВД. Следует знать, что действие данных препаратов на фоне отека легких развивается медленно, выраженный клинический эффект обнаруживается не раньше, чем через 24 часа, поэтому ряд авторов вообще не рекомендуют использовать глю-кокортикоиды при данной патологии. в). Наложение жгутов на нижние конечности вызывает депонирование крови в объеме 1—1,5 л, что с патогенетической точки зрения является хорошим подспорьем в лечении данной патологии. Однако не следует забывать, что после снятия жгутов с конечностей, особенно если они находились от часа и более, у больного может возникнуть подобие «синдрома включения» (см. тему. СИНДРОМ ДЛИТЕЛЬНОГО СДАВЛЕНИЯ), и все проведенное ранее лечение может оказаться неэффективным. Лечение данной патологии необходимо проводить под постоянным контролем ЦВД и почасового диуреза. После выведения больного из критического состояния показано проведение коррекции КЩС и уровня электролитов, особенно калия, потеря которого неизбежна при любых гипоксических состояниях Схема неотложной помощи при инфаркте миокарда и левожелудочковой сердечной недостаточности – сердечной астме

– Также рекомендуем “Острая правожелудочковая сердечная недостаточность при инфаркте миокарда ( оим, ОИМ ). Неотложная помощь при острой правожелудочковой сердечной недостаточности.” |

Источник

Тактика оказания неотложной помощи

Алгоритм оказания неотложной помощи при ОЛЖН:

1. Ингаляция парами спирта через носовой катетер (борьба с пенообразованием). Начальная скорость введения кислорода (через 96°С этиловый спирт) 2-3 л/мин., в течение нескольких (до 10) минут. Когда слизистые привыкают к раздражающему действию газа, скорость доводят до 9-10 л/мин. Ингаляцию продолжают 30-40 минут с 10-15 мин. перерывами.

2. Купирование «дыхательной паники» наркотическими анальгетиками: морфин 1,0 мл 1% раствора развести в 20 мл 0,9% раствора хлорида натрия и вводить внутривенно дробно по 4-10 мл (или 2-5 мг) каждые 5-15 мин. до устранения болевого синдрома и одышки.

3. Гепарин 5000 ЕД внутривенно струйно.

4. При нормальном артериальном давлении:

– усадить больного с опущенными нижними конечностями;

– нитроглицерин сублингвально в таблетках (0,5-1 мг), или аэрозоле, или спрее (0,4-0,8 мг или 1-2 дозы), или внутривенно 0,1% спиртовой раствор до 10 мг в 100 мл изотонического раствора натрия хлорида капельно, увеличивать скорость введения с 25 мкг/мин. до эффекта под контролем артериального давления до достижения эффекта;

– фуросемид 40-80 мг внутривенно струйно;

– диазепам внутривенно дробно до эффекта или достижения общей дозы 10 мг.

5. При артериальной гипертензии:

– усадить больного с опущенными нижними конечностями;

– нитроглицерин таблетки (лучше аэрозоль) 0,4-0,5 мг сублингвально, однократно;

– фуросемид 40-80 мг внутривенно струйно;

– нитроглицерин внутривенно 0,1% спиртовой раствор до 10 мг в 100 мл изотонического раствора натрия хлорида капельно, увеличивая скорость введения с 25 мкг/мин. до эффекта под контролем артериального давления до достижения эффекта, или нитропруссид натрия 30 мг в 300 мл 5% раствора декстрозы внутривенно капельно, постепенно увеличивая скорость вливания препарата с 0,3 мкг/(кг х мин.) до получения эффекта, контролируя артериальное давление;

– диазепам внутривенно дробно до эффекта или достижения общей дозы 10 мг.

6. При умеренной гипотензии (систолическое давление 75 – 90 мм рт.ст.):

– уложить больного, приподняв изголовье;

– допамин 250 мг в 250 мл изотонического раствора натрия хлорида, увеличивая скорость вливания с 5 мкг/(кг х мин.) до стабилизации артериального давления на минимально возможном уровне;

– фуросемид 40-80 мг внутривенно струйно.

7. При выраженной артериальной гипотензии:

– уложить больного, приподняв изголовье;

– допамин 200 мг в 400 мл 5% раствора декстрозы внутривенно капельно, увеличивая скорость вливания с 5 мкг/(кг х мин.) до стабилизации артериального давления на минимально возможном уровне;

– при повышении артериального давления, сопровождающемся нарастающим отеком легких, дополнительно нитроглицерин внутривенно капельно 1% спиртовой раствор до 10 мг в 100 мл изотонического раствора натрия хлорида, увеличивать скорость введения с 25 мкг/мин. до эффекта под контролем артериального давления до достижения эффекта;

– фуросемид 40-80 мг внутривенно струйно только после стабилизации артериального давления.

8. Мониторирование жизненно важных функций организма (кардиомонитор, пульсоксиметр).

Показания к экстренной госпитализации: при выраженном отеке легких госпитализация возможна после ее купирования или специализированными бригадами скорой медицинской помощи. Больного транспортируют в сидячем положении.

Перечень основных медикаментов:

1. *Этанол 96°С 50 мл, фл.

2. *Кислород, м3

3. *Морфин 1% – 1,0 мл, амп.

4. *Натрия хлорид 0,9% – 400,0 мл, фл.

5. *Натрия хлорид 0,9% – 5,0 мл, амп.

6. *Гепарин 5000 ЕД, амп.

7. *Нитроглицерин 0,0005 г, табл.

8. *Нитроглицерин 0,1% – 10,0 мл, амп.

9. *Фуросемид 1% – 2,0 мл, амп.

10. *Диазепам 10 мг – 2,0 мл, амп.

11. *Допамин 0,5% – 5 мл, амп.

12. *Нитропруссид натрия 50 мг, амп.

Перечень дополнительных медикаментов:

1. *Декстроза 5% – 400,0, фл.

2. *Пентоксифиллин 2% 5 мл, амп.

3. Нитроглицерин, аэрозоль

Индикаторы эффективности оказания медицинской помощи:

1. Уменьшение влажности кожных покровов.

2. Уменьшение или исчезновение влажных хрипов в легких и клокочущего дыхания.

3. Улучшение субъективных ощущений – уменьшение одышки и ощущения удушья.

4. Относительная нормализация артериального давления.

* – препараты, входящие в список основных (жизненно важных) лекарственных средств.

Источник

Отек легких при инфаркте миокарда относится к сопутствующим сердечную недостаточность патологиям. Состояние крайне опасное, поскольку достаточно быстро наступают проблемы с дыханием, которые могут привести к летальному исходу. Действовать требуется как можно быстро.

Отек легких при инфаркте миокарда относится к сопутствующим сердечную недостаточность патологиям. Состояние крайне опасное, поскольку достаточно быстро наступают проблемы с дыханием, которые могут привести к летальному исходу. Действовать требуется как можно быстро.

Инфаркт миокарда (ИМ) является острым патологическим состоянием, которое характеризуется стремительным развитием ишемии участка сердечной мышцы и, как результат, омертвением кардиомиоцитов.

Некроз мышечных клеток сердца развивается вследствие острого и резко выраженного несоответствия потребности миокарда в O2 (кислород) и способностью венечных сосудов снабдить сердечную мышцу необходимым объемом крови, насыщенной кислородом, для обеспечения минимальных метаболических потребностей клеток миокарда.

Особенности инфаркта миокарда

Дисбаланс в снабжении кислородом клеток сердечной мышцы приводит к невозможности жизнедеятельности кардиомиоцитов и их омертвению.

Выделяют 3 зоны, в зависимости от повреждения миокарда при инфаркте:

- Зона ишемии. Характеризуется живыми миокардиоцитами, подвергающимися недостаточному кровотоку и обеспечению кислородом.

- Зона повреждения. Здесь также располагаются еще живые кардиомиоциты, однако, из-за прогрессирующих и интенсивных ишемических процессов, в них уже появились изменения, нарушающие нормальную физиологическую жизнедеятельность. При своевременных и адекватных лечебных мероприятиях клетки этой области способны выжить и нормально функционировать в дальнейшем. В ином случае возможна их гибель.Зона повреждения окружена зоной трансмуральной ишемии.

- Зона некроза. В этой области присутствуют уже погибшие клетки миокарда, восстановление жизнедеятельности которых нельзя добиться лечебными мероприятиями.Эта зона окружена областью трансмурального повреждения сердечной мышцы.

В зависимости от площади ишемического и некротического поражения сердца, а также глубины повреждения, инфаркт миокарда классифицируют на:

- Мелкоочаговый;

- Крупноочаговый;

- Интрамуральный – поражение распространяется только на один слой;

- Трансмуральный или «сквозной», при котором некротическое поражение затрагивает все слои сердца.

Справочно. Крупноочаговые и трансмуральные формы являются более серьезными и опасными для жизни патологиями. При этом зачастую наблюдается развитие осложнений, которые также ухудшают общее состояние человека, увеличивают риск летального исхода.

Одним из наиболее опасных осложнений является отек легких.

Отек легких при инфаркте миокарда

Кардиогенный отек легких – синоним отека легких при инфаркте миокарда, поскольку точней отражает суть процесса.

Термин «отек легких» или, правильнее «сердечная астма», характеризует процесс транссудации жидкости из легочных сосудов в интерстициальное пространство, а затем в альвеолы.

Справочно. Инфаркт миокарда осложняется развитием отека легочной ткани вследствие недостаточной сократительной активности левого желудочка.

Развитие этого патологического состояния наблюдается при крупноочаговом трансмуральном инфаркте миокарда левого желудочка, т.к. сопровождается снижением насосной функции сердца и застойными явлениями в малом кругу кровообращения.

Прослеживается тенденция осложнения инфаркта миокарда отеком легких у лиц пожилого и старческого возраста. Это объясняется тем, что деятельность сердца у людей этой возрастной категории зачастую нарушена и ослаблена, систолическая и диастолическая активность снижена. Даже мелкоочаговые инфаркты миокарда способны привести к развитию сердечной астмы.

Код по МКБ-10

Согласно международной статистической классификации болезней 2010 года (МКБ-10) инфаркт миокарда обозначается следующим образом: I21

Не следует путать самостоятельный отек легких с сердечной астмой, т.к. второе явление представляет собой осложнение инфаркта миокарда в виде отека легких.

Внимание. Код отек легких МКБ 10: J81 (не используется при отеке легких при ИМ!);

Сердечная астма (отек легких при инфаркте миокарда): I50.1.

Причины отека легких при инфаркте миокарда

Главной и основополагающей причиной развития острого инфаркта миокарда является дисбаланс между потребностью миокардиоцитов в кислороде и их кровеобеспечением (т.к. эритроциты – форменные элементы крови, содержащие транспортный белок гемоглобин, доставляют мышечным клеткам сердца кислород, необходимый для поддержания адекватной жизнедеятельности).

Главной и основополагающей причиной развития острого инфаркта миокарда является дисбаланс между потребностью миокардиоцитов в кислороде и их кровеобеспечением (т.к. эритроциты – форменные элементы крови, содержащие транспортный белок гемоглобин, доставляют мышечным клеткам сердца кислород, необходимый для поддержания адекватной жизнедеятельности).

К такому несоответствию потребности и обеспечению О2 приводят многие факторы.

Наиболее распространенным является атеросклероз коронарных артерий. Развивается вследствие увеличения в крови содержания липопротеидов низкой и очень низкой плотности.

Другими причинами развития инфаркта миокарда являются:

- Сдавление приносящих коронарных артерий опухолями, что также снижает объем притока крови;

- Тромбоз, эмболия, тромбоэмболия венечных артерий;

- Продолжительный ангиоспазм коронарных артерий на фоне тромбоза или выраженного атеросклероза.

Спровоцировать развитие инфаркта миокарда могут физические нагрузки, особенно у людей с повышенной массой тела или у лиц пожилого и старческого возраста.

Этот патологический процесс приводит к снижению систолической и диастолической активности миокарда, уменьшению насосной функции сердца.

Справочно. При локализации инфаркта миокарда в левом желудочке происходит развитие острой левожелудочковой недостаточности (ОЛЖН). При этом происходят застойные явления в малом круге кровообращения, и происходит развитие отечности легочной ткани.

Отек легких при инфаркте миокарда является осложнением 3 группы (тяжелые) и представляет собой острое чрезвычайно опасное для жизни состояние.

К факторам риска развития отека легких при инфаркте миокарда относятся:

- Повторный инфаркт миокарда;

- Резкое повышение артериального давления;

- Хронические заболевания легких;

- Сопутствующие острые заболевания легких;

- Гипертоническая болезнь;

- Наличие пороков сердца (митральный и/или аортальный стеноз).

Все эти факторы увеличивают риск развития кардиогенного отека легких.

Патогенез

Инфаркт миокарда зачастую развивается вследствие распространенного патологического процесса – атеросклероза. Это заболевание характеризуется высоким содержанием липопротеидов низкой и очень низкой плотности (в частности холестерина) в периферической крови.

Инфаркт миокарда зачастую развивается вследствие распространенного патологического процесса – атеросклероза. Это заболевание характеризуется высоким содержанием липопротеидов низкой и очень низкой плотности (в частности холестерина) в периферической крови.

При этом происходит постепенное повреждение интимы сосудов (в частности коронарных), формирование и постепенное увеличение бляшек, которые облитерируют (закрывают) просвет приносящих сосудов сердца.

Возникает дефицит кислорода, что приводит к ишемии. При полной окклюзии приносящих коронарных сосудов кардиомиоциты погибают из-за недостатка О2, и формируется зона некроза.

Внимание. При локализации инфаркта в левом желудочке у пожилых людей, или при наличии одного или нескольких факторов риска (врожденные или приобретенные пороки сердца, диффузный кардиосклероз, стойкое повышение артериального давления, ишемическая болезнь сердца, трансмуральный крупноочаговый инфаркт и т.д.) развивается сердечная недостаточность (в частности острая левожелудочковая).

Это состояние характеризуется недостаточностью насосной функции сердца, а также уменьшением систолической и диастолической функции. При этом происходят нарушения гемодинамики в левом желудочке, левом предсердии и в сосудах малого круга кровообращения, развиваются застойные явления.

Объясняется это повышением гидростатического давления в легочной артерии, и соответственно в капиллярах легких. Происходит вследствие уменьшения оттока крови из малого круга в результате острой недостаточности левого желудочка.

Это важно! Инициальным и самым главным фактором развития отека легких при инфаркте миокарда является гемодинамический!

Это приводит к транссудации (пропотеванию) интерстиция, а в последующем альвеол плазмой крови. Т.е. в ткани легких задерживается жидкость, что вызывает дыхательную недостаточность.

Симптомы отека легких

Отек легких, сопровождающий ИМ, способен развиваться как постепенно, так и стремительно. Зачастую проявляется как приступ удушья с акроцианозом.

Отек легких, сопровождающий ИМ, способен развиваться как постепенно, так и стремительно. Зачастую проявляется как приступ удушья с акроцианозом.

В начале, наблюдается легкое покашливание, сопровождающееся симптомами инфаркта (сжимающая боль за грудиной ангинального характера, чувство страха смерти и т.д.). При этом кашель сухой.

Дыхание становится более тяжелым, больной принимает вынужденное положение — ортопноэ для облегчения процесса дыхания, нарастает общая слабость, наблюдается повышение давления, тахикардия (учащение сердцебиения).

Справочно. С нарастанием симптоматики присоединяется одышка, возникающая в покое, которая способна перейти в приступ удушья, кожа становится более бледной и влажной.

Далее при дыхании прослушиваются мелко- и крупнокалиберные хрипы, которые нередко сочетаются со свистящими хрипами (выслушивается при аускультации), кожа приобретает цианотичный оттенок (как следствие дыхательной недостаточности). Присоединяется пенистая мокрота сначала белого, а затем розового цвета с примесью крови, дыхание становится клокочущим.

Симптомы дыхательной недостаточности нарастают, и без своевременно оказанной медицинской помощи наступает летальный исход.

Диагностика

Диагностика клинического синдрома, сопровождающегося отеком легочной ткани на фоне инфаркта миокарда должна носить комплексный характер.

Диагностика клинического синдрома, сопровождающегося отеком легочной ткани на фоне инфаркта миокарда должна носить комплексный характер.

Предварительный диагноз выставляется на основе результатов общего осмотра, опроса, анализа жалоб, сбора анамнеза больного. Окончательный диагноз выставляется после проведения лабораторных и инструментальных обследований.

Инфаркт миокарда устанавливается после исследования полученных данных после опроса, осмотра больного и проведения ряда диагностик:

- ЭКГ. Снятие электрокардиограммы при симптоматике ИМ является обязательной процедурой. Признаки инфаркта проявляются на ЭКГ-пленке и свидетельствуют о локализации, стадии и интенсивности процесса.

- Анализ крови на специфические ферменты (лактатдегидрогеназа, креатинфосфокиназа), тропонины I, T. Результаты этих лабораторных исследований с высокой точностью укажут на присутствие инфаркта.

- Возможно проведение эхокардиографии.

Общие клинические проявлений дыхательной недостаточности, такие как:

- одышка,

- удушье,

- тахикардия,

- разнокалиберные хрипы при аускультации,

- акроцианоз,

- вынужденное положение,

- слабость,

- холодный пот,

вызовут подозрения у лечащего врача.

Для уточнения диагноза потребуются дополнительные методы исследования:

- Рентгенография органов грудной полости. На рентгенограмме отмечается увеличение размеров легких, определяется транссудат, резко визуализируется отечность прикорневых и базальных зон.

- Возможно проведение лабораторных исследований, например, анализ мокроты, для уточнения этиологии отека легочной ткани и исключения бактериального генеза, однако решающего значения в постановке диагноза они не несут.

Диагностические мероприятия при ИМ, особенно осложненного клиническим синдромом отечности легочной ткани, должны проводиться быстро.

Внимание. При явной и характерной клинической симптоматике возможно проведение лечебных процедур без подробного и тщательного обследования, т.к. такое патологическое состояние является крайне угрожающим для жизни человека.

Лечение

Так как отек легких при инфаркте миокарда является крайне тяжелым и опасным для жизни состоянием, лечебные манипуляции должны оказываться специалистами быстро и своевременно.

Важно. Проводимая терапия должна быть поэтапной и синхронной: оказывать лечебное воздействие необходимо одновременно на купирование дыхательной недостаточности и инфаркта миокарда.

Общие принципы лечебных мероприятий

Лечебные процедуры при таком патологическом состоянии должны проводиться еще на догоспитальном этапе. До приезда бригады скорой медицинской помощи необходимо предоставить больному такое положение, при котором дыхательный акт будет производиться легче. Это положение называется ортопноэ (положение человека сидя или стоя, при котором тело незначительно согнуто и наклонено вперед).

Внимание! Противопоказано принимать положение лежа!

Также целесообразно дать больному таблетку аспирина. Это уменьшит вязкость крови и увеличит шансы адекватного лечения ИМ и предотвратит расширение зоны некроза.

Для уменьшения расширения также можно употребить 1-2 таблетки нитроглицерина сублингвально (под язык). Так препарат быстрее всосется, поступит в кровоток и быстрее начнет действовать. Нитроглицерин обладает сосудорасширяющим действием. Таким образом, происходит расширение приносящих коронарных сосудов, и кровоток восстанавливается, однако не в полном объеме.

Симптомы отека легких купируются уже в карете скорой помощи.

Принципы лечения отека легких

К основным принципам лечения отека легочной ткани относятся:

- Снижение кровяного давления в малом круге кровообращения для уменьшения транссудации жидкости из сосудов в легкие. Этого эффекта добиваются за счет введения 1% раствора морфина (данный препарат оказывает седативное влияние и снижает возбудимость дыхательного центра в головном мозге). Также расширяет периферические сосуды, снижает болевой синдром при ИМ.Далее вводят препараты из группы ганглиоблокаторов (пентамин 5%, гексоний 1%). Также необходимо внутривенное введение 1% нитроглицерина и 2,4% эуфиллина.

- Необходимо снизить объем циркулирующей крови (ОЦК) в кровеносном русле, также для уменьшения пропотевания плазмы крови в ткань легких. Для этого вводят лекарственные средства из группы диуретиков (лазикс, фуросемид, торасемид и др.) быстрого действия в больших дозировках.

- Использование пеногасителей для облегчения и восстановления физиологически-адекватного дыхания. Применяют ингаляционное введение 30% паров спирта и кислород. Также хорошо зарекомендовал себя в качестве пеногасителя такой препарат, как антифомсилан. Вводится ингаляционно через маску.

- При обильном пенообразовании пену отсасывают при помощи носового катетера. При неэффективности этих мероприятий по жизненным показателям проводят трахеостомию для восстановления акта дыхания.

- Также вводят 30-60 мг преднизолона для снижения проницаемости альвеолярно-клеточных мембран.

Далее каретой скорой медицинской помощи пациент доставляется в отделение кардиореанимации, где занимаются лечением непосредственно ИМ. Используются консервативные методы лечения (тромболизис, антикоагулянты, статины и др.).

Справочно. При резистентности к консервативной терапии (лекарственные средства уже не воспринимаются организмом больного) решается вопрос о проведении хирургического вмешательства (стентирование или шунтирование).

Инфаркт и отек легких, прогноз и последствия

Инфаркт миокарда, сопровождающийся отеком легких – крайне тяжелое состояние. При этом риск летального исхода довольно велик. При своевременно оказанной первой помощи, а также проведенной адекватной интенсивной терапии и отсутствии резистентности к лечебным мероприятиям прогноз положительный.

Инфаркт миокарда, сопровождающийся отеком легких – крайне тяжелое состояние. При этом риск летального исхода довольно велик. При своевременно оказанной первой помощи, а также проведенной адекватной интенсивной терапии и отсутствии резистентности к лечебным мероприятиям прогноз положительный.

Симптомы сердечной и дыхательной недостаточности постепенно нивелируют, однако поддержание та?