Неотложная помощь детям отек мозга

Оглавление темы “Отек мозга. Первая помощь при отеке головного мозга. Миастения ( miastenia gravis pseudoparalitica ). Миастенический криз. Первая помощь при миастеническом кризе.”:

1. Отек мозга. Определение отека мозга. Причины ( этиология ) отека мозга. Патогенез отека мозга.

2. Клинические проявления отека головного мозга. Признаки отека мозга. Клиника отека мозга. Общемозговой синдром.

3. Синдром диффузного рострокаудального нарастания неврологических симптомов при отеке мозга. Дыхание Биота. Синдром дислокации мозговых структур.

4. Диагностика отека головного мозга. Принципы лечения отека мозга.

5. Неотложная помощь при отеке мозга. Первая помощь при отеке головного мозга.

6. Лечение при отеке мозга. Лечение отека головного мозга в стационаре.

7. Миастения ( miastenia gravis pseudoparalitica ). Миастенический криз. Причины ( этиология ) миастении. Патогенез миастении.

8. Клиника ( признаки ) миастенического криза. Клиника ( признаки ) миастении. Диагностика миастении. Диагностика миастенического криза.

9. Неотложная помощь при миастеническом кризе. Первая помощь при миастеническом кризе.

Неотложная помощь при отеке мозга. Первая помощь при отеке головного мозга.

Главная цель неотложной помощи — устранение угрозы для жизни перед транспортировкой больного в профильное лечебное учреждение для оказания специализированной медицинской помощи.

1. Производится устранение нарушений витальных функций организма.

2. Форсированный диурез осуществляется по дегидратационному типу (выведение жидкости превышает введение). Используется 20% раствор маннитола из расчета 1 — 1,5 г/кг/сут, 10% р-р альбумина — 100 мл, лазикс 40—80 мг в/в.

Примечание. В данной ситуации не используются гипертонические р-ры глюкозы (40%) и мочевины, т. к. они проникают через гематоэнцефалический барьер, накапливаются в веществе головного мозга, способствуя его гипергидратации.

3. Коррекция КЩС и электролитного состава крови по общепринятым методикам.

4. Устранение повышенной проницаемости гематоэнцефалического барьера: преднизолон в дозе 60—90 мг в/в 2—3 раза в день, дексаметазон первоначально 10—12 мг в/в, затем по 4 мг через 6 часов в/м, гидрокортизон до 1 г в сутки.

5. Коррекция артериальной гипертензни: эуфиллин 2,4% р-р — 10 мл в/в медленно, дибазол 1% р-р — 2—4 мл в/в, в/м или п/к, папаверина гидрохлорид 2% р-р — 4—6 мл в/м или п/к, при высоком АД используются ганглиоблокаторы, например, пентамин 5% р-р — 2 мл в разведении на 200—300 мл физраствора в/в капельно (требуется постоянный контроль АД!).

6. С патогенетической точки зрения, при отеке мозга показаны средства, обладающие свойствами гемостатиков и ангиопротекторов. Этими эффектами обладает дицинон (методика использования: см. тему Геморрагический инсульт. Неотложная помощь).

7. Купирование психомоторного возбуждения: диазепам 0,5% р-р — 2 мл в/м, дроперидол 0,25% р-р — 2—5 мл в/в, натрия оксибутират 20% р-р — 10—20 мл в/в капельно в течение 10—15 мин. в разведении на 100—150 мл физиологического раствора (струйное введение расчетной дозы оксибутирата само по себе может вызвать судорожный синдром);

8. Купирование гипертермического синдрома (при его наличии); судорожного синдрома (при его наличии) .

9. Улучшение мозгового метаболизма и кровообращения достигается в/в введением 20% р-ра пирацетама — 10 мл 2 раза в сутки.

10. Ингибиторы протеолитических ферментов: контрикал или трасилол медленно в/в капельно по 25000 ЕД на изотоническом растворе.

11. Кислородотерапия. Антигиноксанты. Глутаминовая кислота до 1 г в/в капельно, 2—3 раза в сутки, АТФ, цитохром С.

Примечание. Перечисление лечебные мероприятия адаптируются к конкретной ситуации.

– Также рекомендуем “Лечение при отеке мозга. Лечение отека головного мозга в стационаре.”

Источник

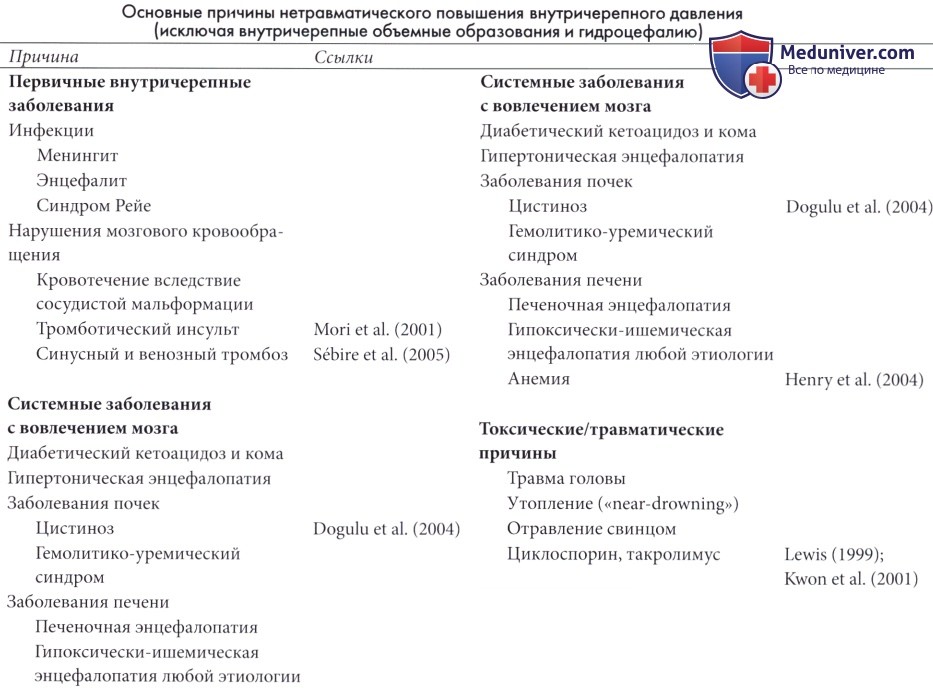

Отек мозга у ребенка: причины, клиника, лечениеа) Определение и клинические проявления. Отек мозга определяется как повышение объема головного мозга вследствие увеличения содержания в нем воды. Отек является важной причиной повышения ВЧД. Тем не менее, локализованный отек не обязательно вызывает внутричерепную гипертензию, однако может привести к очаговой дисфункции. Диагностика отека мозга может быть сложна. Клинические проявления включают признаки повышенного ВЧД, а дифференциация отека мозга от застойного полнокровия мозга, т. е. увеличения объема крови в головном мозге, может быть трудной. Повышение объема крови может быть вызвано эпилептической активностью, параличом сосудов вследствие асфиксии, травмой головы, повышением содержания СO2 в крови вследствие заболеваний легких или сердца, венозной обструкцией и эффектами препаратов, таких как нитраты, хлорпромазин и галотан. Отек мозга может быть выявлен при визуализации. КТ может демонстрировать диффузное или локализованное небольшое ослабление сигнала в результате высокого содержания воды. На МРТ отек часто проявляется интенсивным сигналом на Т2-взвешенных спин-эхо последовательностях (Barnes et al., 1987). Диффузионно-взвешенная МРТ и диффузионно-тензорная МРТ, позволяющие точнее изучить содержание воды и подвижность, могут дать информацию о локализации отека относительно различных клеточных компартментов и могут быть полезны при определении тактики лечения (Lu et al., 2004; Sinha et al., 2004). Отек может быть изолированной находкой, например, у пациентов с диабетическим кетоацидозом (Rosenbloom et al., 1980) или после унилатерального или фокального эпилептического статуса. Отеком часто сопровождаются другие патологические процессы, такие как опухоли и абсцессы мозга. Клинические проявления отека мозга часто трудно отделить от проявлений причинного заболевания. Основным последствием отека мозга является уменьшение микроперфузии мозга и ишемия. По этой причине наличие отека мозга, вместе с другими нарушениями или изолированно, играет важную роль в ведении пациентов и в понимании клинической картины. б) Типы и причины отека мозга. Отек мозга можно разделить на несколько типов в зависимости от локализации и патогенеза, причем каждый тип отека преимущественно ассоциирован с определенными причинами. Вазогенный отек возникает вследствие повышенной проницаемости эндотелия капилляров гематоэнцефалического барьера, что приводит к экссудации богатого белками фильтрата плазмы во внеклеточную жидкость. Это тип отека вовлекает в наибольшей степени белое вещество мозга, с локальным или диффузным распространением. Вазогенный отек вызывают воспалительные процессы, такие как менингит или абсцессы; опухоли мозга; очаговые поражения, вызывающие воспалительную реакцию с помощью различных механизмов, такие как внутричерепные кровоизлияния или инфаркты; и расстройства, при которых преимущественно поражаются сосуды, такие как свинцовая энцефалопатия или гипертензивная энцефалопатия. Отек, появляющийся через несколько часов после травмы головы, вероятно, относится к этому типу, так же как и очаговый отек после сложного парциального эпилептического статуса, хотя, в обоих случаях, причин и механизмов может быть несколько. Лечение кортикостероидами эффективно только при этом типе отека. Цитотоксический отек может сосуществовать с вазогенным отеком. При этом типе клеточные компоненты мозга, особенно астроциты, но также нейроны и эндотелиальные клетки, подвергаются быстрому отеку в результате дисфункции мембран и ионных насосов. Последний обычно возникает вследствие дефицита энергии и может привести к смерти клеток, при которой отек становится необратимым. Самой частой причиной является гипоксия вследствие остановки сердца или вследствие любой причины гипоксически-ишемической энцефалопатии, хотя возможными причинами являются различные токсины и тяжелые инфекционные процессы, а также повышение ВЧД со снижением мозгового кровотока. Другие механизмы включают гибель нейронов после эпилептического статуса и артериального инфаркта. Гипоосмолярный отек развивается из-за разницы осмотического давления между низкой осмолярностью плазмы и более высокой осмолярностью глиальных клеток. Внутри астроцитов накапливается вода. Этот тип отека возникает при гипонатриемии, либо ятрогенной, либо вследствие неадекватной секреции АДГ у пациентов с сахарным диабетом при лечении кетоацидоза, и при синдроме нарушенного равновесия у пациентов, находящихся на диализе по поводу почечной недостаточности или по другим причинам. Интерстициальный отек вызывается трансэпендимальной резорбцией СМЖ из желудочков во внеклеточное пространство у пациентов с гидроцефалией. Этот тип отека хорошо виден при КТ или МРТ, которые демонстрируют снижение аттенуации в перивентрикулярных областях, особенно вокруг передних и задних рогов. Гидростатический отек возникает, когда повышение внутрисосудистого давления передается на капиллярное ложе вследствие недостаточного повышения сосудистого сопротивления, что приводит к выходу жидкости во внеклеточное пространство. Это происходит при нарушении сложных механизмов ауторегуляции сосудов мозга. Интрамиелиновый отек встречается реже. Он наблюдается, как правило, после интоксикации, например, триэтилтином и гексахлорофеном. Отек локализуется между пластинками миелина, формируя интра-миелиновые «пузыри». Этот тип отека всегда является диффузным, вовлекает в основном белое вещество и может поражать спинной мозг.

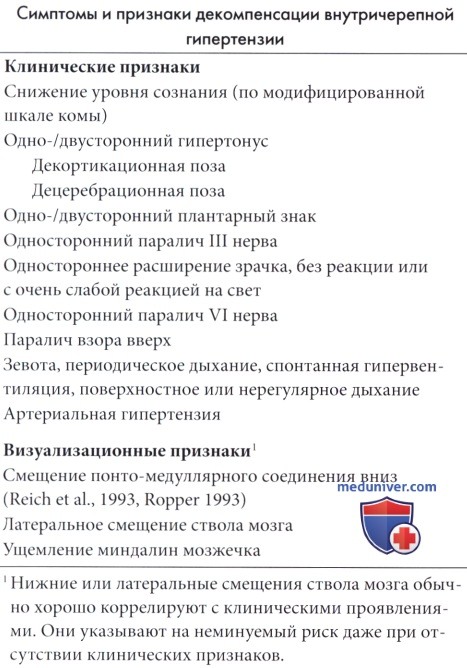

в) Лечение повышенного внутричерепного давления. Повышение ВЧД является одной из основных проблем при опухолях мозга и других объемных образованиях, а также при некоторых острых патологиях, таких как травма, инфекции ЦНС и ишемия. Повышенное ВЧД вызывает многие осложнения, включая смещение структур мозга и грыжу, поэтому требует раннего распознавания и лечения. В таблице ниже перечислены симптомы и признаки угрожающих жизни осложнений. Эти проявления обычно относятся к грыже, хотя они могут быть вызваны высоким ВЧД со сниженным мозговым кровотоком, поэтому при снижении давления часто достигается регрессия симптомов. В хронических случаях, например, при опухолях мозга, достаточным обычно является лечение причины (удаление образования). В острых ситуациях, однако, лечение причины столь же необходимо, но может быть недостаточным. Наиболее частые причины острого повышения ВЧД перечислены в таблице ниже. В таких случаях часто необходимо быстрое снижение ВЧД, что может значительно улучшить исход (см. Minns, 1991). Целью лечения является снижение ВЧД для поддержания мозгового перфузионного давления выше 50 мм рт. ст., что гарантирует нормальную оксигенацию мозга. Мозговое перфузионное давление равно разнице между средним системным давлением и ВЧД. Следовательно, жизненно важным является поддержание системной циркуляции. ВЧД можно определить различными способами, но одиночное измерение имеет малую ценность для правильного ведения пациента. По этой причине все большее применение находит постоянный мониторинг ВЧД. Тем не менее, следует подчеркнуть, что гораздо более важным является неотложное лечение причины, например, менингита, чем постановка монитора ВЧД (Kirkham, 1991). Когда перфузия мозга приближается к нулю, при допплеровском исследовании обычно наблюдается обратный кровоток в течение диастолы, а на ЭЭГ выявляется замедление и низкая амплитуда коррелирующие с недостатком перфузии мозга. Лечение повышенного ВЧД, независимо от причины, включает обязательное исключение всех факторов, таких как болезненные стимулы, которые могут транзиторно повысить ВЧД. Следует ограничить кристаллоидные растворы до 60-70% от возрастной нормы и избегать гипоосмотических жидкостей. Следует быстро восстановить адекватную циркуляцию, при необходимости с помощью объемозамещающих растворов и вазопрессорных препаратов, таких как допамин (10-20 мкг/кг/мин); затем следует поддерживать кровообращение с помощью более низких доз (2 мкг/кг/мин). Следует проводить интенсивное лечение судорог, которые приводят к вторичному ухудшению. Вероятно, целесообразно назначение маннитола (0,25-2 мг/кг в 20% растворе) болюсно в течение 10-15 минут на раннем этапе лечения. Этот препарат имеет высокую эффективность в снижении ВЧД; максимальное действие наступает в течение 30 минут, эффект длится от двух до шести часов. Длительное применение может сопровождаться рикошетной внутричерепной гипертензией и усилением вазогенного отека (Kaufmann и Cardoso, 1992), поэтому вместо регулярных доз без мониторинга, предпочительнее нерегулярное использование небольших доз (0,25 мг/кг) в ответ на острые повышения ВЧД. Некоторые авторы рекомендуют более высокие дозы (Cruz et al., 2004).

Гипервентиляция вызывает церебральную вазоконстрикцию и уменьшает объем крови в мозге, по крайней мере, в начальной стадии. Влияние длительной гипервентиляции является спорным, так как вазоконстриктивный эффект может исчезать, а гемодинамика у бессознательного пациента часто нарушена так, что уменьшение СО2 может сопровождаться повышением мозгового кровотока (Kirkham, 1991). Гипервентиляция со снижением рСО2<25 мм рт. ст. (3,3 кПа) может сопровождаться ишемией мозга, хотя компенсаторные механизмы уменьшают или подавляют этот эффект. Стероиды эффективны главным образом при лечении перифокального отека при опухолях или абсцессах. Широко применяется дексаметазон. Препарат обычно назначается внутривенно в дозе 0,1-0,25 мг/кг массы тела в начале лечения, а затем может быть продолжен парентерально или перорально в общей дозе 0,25-0,5 мг/кг/день, разделенной на четыре приема (Han и Sun, 2002). Пульс-терапия высокими дозами может быть более эффективной. Барбитуратная кома не показана, возможно, за исключением случаев не поддающейся лечению внутричерепной гипертензии или повышения ВЧД в связи с эпилептическим статусом. Предполагаемое протективное влияние барбитуратов на мозг не было подтверждено. Часто применяется тиопентал в дозе 3-5 мг/кг в течение 10-20 минут, с последующими инфузиями 1-2 мг/кг с интервалами один или два часа. Препарат сильно влияет на мониторинг ЭЭГ. Некоторые врачи до сих пор применяют гипотермию, хотя ее роль является спорной. Дренирование СМЖ рекомендуется редко, за исключением случаев псевдотумора мозга, при которых оно может выполняться повторными люмбальными пункциями. Наружное отведение СМЖ может быть эффективно у некоторых нейрохирургических пациентов, однако высокий риск инфекции ограничивает использование этого метода специализированными отделениями. Хирургическая декомпрессия является исключительной мерой по спасению жизни с весьма ограниченными показаниями для проведения. – Также рекомендуем “Опухоль спинного мозга у ребенка: причины, клиника, лечение” Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 31.12.2018 |

Источник

Медицинский эксперт статьи

х

Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

Отёк головного мозга – универсальная неспецифическая реакция мозга, характеризующаяся нарушениями водно-ионного равновесия в системе «нейрон-глия-адвентиций».

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10]

Причины отека головного мозга

Отёком головного мозга могут сопровождаться нейротоксикоз, нейроинфекции, травмы головного мозга, метаболические нарушения. Главные причины отёка мозга – гипоксия и гипоксемия, особенно в сочетании с повышением уровня углекислоты. Важную роль играют расстройства метаболизма (гипопрогеинемия), ионного равновесия, а также аллергические состояния. У детей в основе отёка головного мозга лежат артериальная гипертензия и повышение температуры тела, поскольку они способствуют вазодилатации.

Отек-набухание мозга многие авторы характеризуют как универсальный неспецифический реактивный процесс, клиническим выражением которого являются общемозговые расстройства. Многообразные патогенетические факторы, приводящие к отеку-набуханию мозга, можно свести к 2 основным: сосудистому и тканевому. При повышении проницаемости сосудов развивается интерстициальный отек, при паренхиматозном повреждении – набухание мозга.

Отек мозга – это скопление свободной жидкости в мозговой ткани, межклеточном пространстве.

Набухание мозга характеризуется повышенным связыванием воды биоколлоидами структурных элементов мозга. Суть паренхиматозного механизма заключается в возникновении метаболических сдвигов, способствующих накоплению воды в биоколлоидах.

Патогенетическая схема отека-набухания мозга такова:

- токсическое или гипоксическое воздействие на рецепторы сосудистого сплетения мозга и повышение проницаемости сосудов приво-дят к гиперпродукции ликвора;

- рост внутричерепного давления до уровня выше артериального приводит к гипоксии мозга;

- сдавление ствола мозга сопровождается угнетением ретикулярной формации и ее активирующего влияния на кору мозга, наблюдается потеря сознания; –

- гипоксия приводит к дефициту энергии, нарушению метаболизма в клетках мозга, ацидозу, накоплению метаболитов, различных БАВ (гистамин, кинины, аденозин и др.), дополнительно повреждающих мозговую ткань;

- катаболизм тканей сопровождается увеличением осмотического потенциала тканевых коллоидов и количества связанной с ними воды. Распад тканей, накопление метаболитов сопровождаются увеличением осмотического давления внутри клеток и в интерстиции, притоком к ним свободной воды.

[11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22]

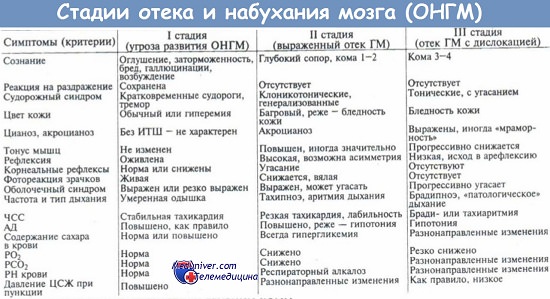

Симптомы отека головного мозга

На развитие отёка головного мозга у детей указывают симптомы повышения внутричерепного давления (проявляется в виде общемозгового синдрома). нарастание тяжести неврологических изменений и степени нарушения сознания, а также синдром дислокации структур головного мозга. На фоне клинических проявлений основного заболевания увеличиваются слабость, вялость, головная боль. Возникают или усиливаются парезы и параличи, происходит отёк соска зрительного нерва. По мере распространения отёка развиваются судороги, нарастают вялость, сонливость, нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы и дыхания, появляются патологические рефлексы.

Отёк головного мозга у грудных детей характеризуется возбуждением, головной болью, пронзительным «мозговым» криком, некупируемой гипертермией, выбуханием большого родничка, появлением ригидности затылочных мышц, сопором, комой и судорогами. К первым признакам развития отёка головного мозга при синдроме Рейе и острой почечной недостаточности относится появление децеребрационной ригидности с расширением зрачков.

При синдроме дислокации мозговых структур развиваются симптомы височно-теменного или затылочного вклинения головного мозга: появление сходящегося косоглазия, анизокории и усугубление нарушений витальных функций. Для компрессии среднего мозга характерны окуломоторные кризы с расширением зрачка и фиксацией взора, повышение мышечного тонуса, тахикардия, колебания артериального давления, гипертермия. При сдавлении ствола наступает утрата сознания, наблюдаются мидриаз, анизокория, рвота. Симптомы ущемления мозжечка: брадикардия, брадипноэ, рвота, дисфагия, парестезии в области плеч и рук, ригидность затылочных мышц, возникающая до появления других симптомов, и остановка дыхания.

Диагностика отека головного мозга

Вероятность развития отёка головного мозга нужно учитывать при любой неясной потере сознания, судорогах, гипертермии, особенно на фоне какого-либо заболевания. Существенное значение имеют повторные, даже кратковременные, гипоксические состояния. Диагностировать отёк помогает КТ или МРТ мозга, а также рентгенография черепа. Спинномозговую пункцию следует проводить только в условиях стационара.

[23], [24], [25], [26], [27]

Неотложная медицинская помощь при отеке головного мозга

При отёке головного мозга у детей проводят ревизию верхних дыхательных путей и обеспечивают их проходимость. Дают 50% кислород через маску или носовые катетеры. ИВЛ в режиме умеренной гипервентиляции проводят в условиях стационара. Назначают маннитол внутривенно каждые 6-8 ч с последующим введением фуросемида (лазикса). Для снижения внутричерепного давления возможно применение магния сульфата.

Для обеспечения нейроплегии, снижения потребности в кислороде и при судорожном синдроме применяют диазепам, дроперидол или натрия оксибат (натрия оксибутират). Рекомендовано введение дексаметазона и наркоз с помощью барбитуратов – гексобарбитал (гексенал), фенобарбитал. Проводится инфузионная терапия в объёме суточных потребностей в жидкости. Для улучшения микроциркуляции в головном мозге внутривенно капельно применяют пентоксифиллин (трентал). На 2-3-и сутки лечения отёка головного мозга, но не в острый период, возможно назначение пирацетама.

При транспортировке больной с отёком головного мозга и острым повышением внутричерепного давления должен лежать на спине с приподнятым головным концом.

[28], [29], [30], [31], [32], [33], [34], [35], [36], [37], [38], [39], [40]

Источник