Могут ли кисты давать отек

Рак яичников находится на 8 месте в мире в структуре всех онкологических заболеваний женщин. Ежегодно регистрируется около 295 000 новых случаев! К сожалению, часто проблема обнаруживается на поздних стадиях, что значительно снижает эффективность лечения и ухудшает прогнозы. На вопросы об опухолях и опухолевидных заболеваниях яичников отвечают врачи-специалисты медицинского центра «Аква-Минск Клиника».

Наталья Михеева | Константин Агабеков |

1. Что из себя представляют яичники?

— Яичники — это парные женские половые железы, которые располагаются в полости малого таза. Именно в них развиваются и созревают женские половые клетки. Яичники также выполняют эндокринную функцию — являются железами внутренней секреции и вырабатывают половые гормоны.

2. Что такое киста яичника?

— Это опухолевидное доброкачественное образование в яичнике, которое исчезает самостоятельно с течением времени (обычно через 1-3 месяца).

3. Какими бывают кисты яичников?

Их подразделяют на следующие виды:

- Фолликулярные кисты (нелопнувший большой фолликул).

- Кисты желтого тела (чрезмерно большое желтое тело). Желтое тело — это временная железа внутренней секреции в женском организме, которая образуется после овуляции и вырабатывает гормон прогестерон. Свое название она получила благодаря желтому цвету содержимого.

4. Как распознать кисту?

— По характерным признакам на ультразвуковой диагностике.

Обычно врачи назначают это обследование при подозрениях на опухоль. Тем не менее, даже если выясняется, что в яичниках именно киста, необходимо проведение контрольных исследований.

В случае динамического наблюдения кисты проходят самостоятельно, а вот опухоли остаются. Большое количество врачей в настоящее время придерживается мнения, что в лечении функциональных кист яичников нет необходимости. Но наблюдать за ними обязательно нужно.

5. Что такое опухоли яичников?

— Это новообразования, возникающие из тканей яичника, которые самостоятельно не исчезают.

Опухоли яичников делятся на:

- доброкачественные;

- злокачественные — отличаются от доброкачественных агрессивным ростом и способностью к метастазированию (распространению по всему организму);

- пограничные (с некоторыми признаками злокачественности).

По клеточному происхождению опухоли яичников подразделяют на:

- Эпителиальные. Составляют до 90% опухолей яичников. К ним относятся доброкачественные и злокачественные серозные, муцинозные, эндометриоидные и светлоклеточные опухоли.

- Герминогенные — опухоли из клеток полового тяжа. Составляют до 5% в структуре опухолей яичников. К ним относятся тератомы, дисгерминомы, опухоли эндодермального синуса и хориокарциномы.

- Сторомальные. Самые редкие опухоли, происходящие из соединительнотканных структур, продуцирующих эстрогены и прогестерон. Такими являются гранулезоклеточные опухоли, текафолликуломы и опухоли из клеток Сертоли-Лейдига.

6. Что может повлиять на развитие рака яичников?

— Серьезные эпидемиологические исследования выявили следующие факторы риска для рака яичников:

- отсутствие родов в анамнезе;

- первая беременность после возраста 35 лет;

- гормональная терапия;

- ранняя первая менструация;

- поздняя менопауза;

- постоянное воспаление органов малого таза;

- многократная стимуляция яичников для экстракорпорального оплодотворения (особенно для «пограничных» онкологических заболеваний);

- рак молочной железы, диагностированный в молодом возрасте;

- контакт с некоторыми химическими агентами, например, с асбестом;

- мутации генов BRCA1, BRCA2, синдром Линча типа II.

7. Что, наоборот, оказывает положительное влияние на работу яичников?

— Известны следующие факторы «защиты яичников»:

- возраст 25 лет или моложе при первой беременности;

- большое число беременностей;

- применение оральных противозачаточных препаратов;

- грудное вскармливание.

Интересно и то, что, по данным некоторых исследований, защитные факторы или факторы риска по развитию рака яичников связаны с пищевыми привычками. Например:

1. Избыточный вес/ожирение увеличивает риск рака яичников на 80% в возрасте между 50 и 70 годами.

2. Диета с малым содержанием жиров снижает риск рака в целом. В одном из исследований через 4 года женщины, снизившие употребление жиров, имели риск развития рака яичников на 40% меньше.

3. Другие исследователи обнаружили, что потребление не менее одной чашки чая каждый день снижает примерно на 50% риск рака яичников.

Однако, важно отметить, что различные исследования зачастую дают противоречивую информацию. Каждая ситуация уникальна, и ее нужно оценивать индивидуально.

8. На какие симптомы обязательно стоит обратить внимание?

Клиническими проявлениями опухолей яичников могут быть:

- боли и чувство тяжести внизу живота;

- нарушение мочеиспускания и дефекации;

- вздутие кишечника;

- увеличение размеров живота;

- нарушение менструального цикла

- бесплодие.

В случае злокачественных опухолей яичников на первое место могут выходить жалобы, которые, казалось бы, совсем не связаны с органами малого таза. Например, одышка или отеки конечностей. Такие симптомы свидетельствуют о запущенности заболевания.

Важно!

— Опухоли яичников могут протекать совершенно бессимптомно! В таких случаях этот диагноз обычно обнаруживается только при проведении профилактического обследования.

9. Каким может быть лечение?

— Все зависит от вида опухоли. Каждый случай индивидуален. Наиболее часто применяется хирургический метод лечения.

При доброкачественных образованиях выбор врачей обычно падает на лапароскопические операции разных объемов и различной степени сложности (лапароскопия — метод хирургии, в котором операции на внутренних органах проводят через небольшие отверстия). Однако нередко выполняются и полостные операции (вскрытие брюшной полости посредством разреза, который может быть поперечным или продольным). Все опять же зависит от ситуации.

При выявлении злокачественных опухолей оперативное и консервативное лечение проводится в специализированных стационарах.

10. Можно ли как-то предотвратить проблему?

— Одна из главных задач современной практической гинекологии — ранняя диагностика опухолей яичников. В настоящее время нет признанных скрининговых программ по выявлению рака яичников. Тем не менее, наиболее эффективными методами остаются осмотр на гинекологическом кресле в сочетании с ультразвуковым исследованием органов малого таза.

При обнаружении опухолевидных образований с целью дифференциации, уточнения диагноза и эффективности проводимого лечения в крови определяются специфические белки — онкомаркеры СА 125 и HE4, рассчитывается прогностический индекс ROMA. По результатам ультразвукового исследования и определения онкомаркеров можно провести подсчет риска злокачественности с помощью современных расчетных программ, разработанных международными группами врачей-исследователей. Например с очень высокой достоверностью программа ADNEX — модель группы IOTA (I — International, O — Ovarian, T — Tumor, A — Analises) может предсказать риск малигнизации (перерождения), что помогает определить, в каком лечебном учреждении и каким методом лучше проводить лечение.

Помимо этого, для уточнения клинической ситуации может понадобиться проведение таких диагностических методик как МРТ, КТ, гистероскопия, диагностическая лапароскопия, колоноскопия, фиброгастроскопия и других.

Фото: Александр Задорин

По теме: «Какие проблемы могут указывать на поликистоз яичников»

Источник

Киста головного мозга представляет собой полую структуру не онкологической природы, дислоцированную во внутренних тканях ЦНС или в её оболочках и заполненную цереброспинальной или иной жидкой средой. Это образование диагностируются как у взрослых так и у детей, имеет изменяющиеся симптомы и разные схемы лечения.

Что это за образование и чем опасно

Подобная киста в голове имеет код по МКБ 10 G93 (другие поражения головного мозга).

Иногда новообразования выглядят как опухоли, поэтому требуется тщательная дифференциальная диагностика. Для уточнения назначается специальное региональное МРТ.

Более чем в половине всех случаев киста ЦНС обнаруживается случайно при общем МРТ головного мозга.

Размеры кист сильно изменчивы:

- от крошечных «горошин» (диаметр 1-2 мм);

- до «бейсбольного мяча» (диаметр несколько см.).

Такая патология представляет опасность, но потенциальную.

Все зависит от двух факторов:

- диаметр;

- дислокация, расположение.

Примерно в 70% из всех случаев новообразование имеет бессимптомное или субклиническое течение (отсюда и высокий процент случайных обнаружений при медосмотре).

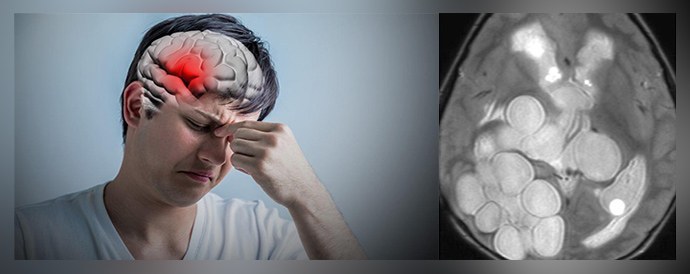

Механизм развития патологической манифестации базируется также на двух моментах:

- киста сдавливает окружающие ткани ЦНС — пережимаются сосуды, нарушается кровоснабжение, изменяются нейронные связи;

- новообразование само по себе занимает определенный объём, на месте которого в норме должна быть нервная ткань.

Обычно симптоматика не сильно выражена и не представляет опасности для жизни.

Но иногда, при крупной кисте, может произойти:

- отек головного мозга;

- внутримозговое кровоизлияние;

- деструкция жизненно важных зон в результате недостаточности кровоснабжения (ишемия).

Кто в группе риска

Киста головного мозга у ребенка в настоящее время диагностируется примерно у 30% новорожденных. Малышам с каждым пятилетием последние лет 30 подобный диагноз ставят всё чаще.

Специалисты связывают это:

- с ухудшением условий экологии;

- с распространением вирусных инфекций;

- рост потребления населением продуктов фармацевтической промышленности.

У взрослого человека данное новообразование обнаруживается реже, чем у младенца (примерно 10%).

У подростка формируются так называемые «спонтанные кисты», которые являются приходящим явлением пубертата.

Киста у плода во время беременности, в рамках наступления подобного случая, происходит в результате:

- тератогенного воздействия, например, антибиотиков (тетрациклины, сульфаниламиды);

- при внутриутробном заражении (например, вирусом Эпштейна-Барр, цитомегаловирусом).

То есть в группе риска находятся женщины с хроническими инфекциями, включая ЗППП.

Классификация

По основной классификации все кисты делятся на:

- врожденные;

- приобретенные.

Врожденные

Врождённые кистозные структуры в головном мозгу формируются в антенатальный период (от момента образования зиготы до завершения беременности).

Врождённая церебральная киста симптоматически проявляет себя чаще в возрасте 30-55 лет, реже в юношеско-подростковом возрасте и практически никогда в детском возрасте.

Существующие врожденные варианты:

- Эпидермоидная киста.

— Возникает из остатков эмбрионального эпидермиса.

— Располагается рядом с зоной средней или задней черепной ямки, в мостомозжечковом углу или над турецким седлом.

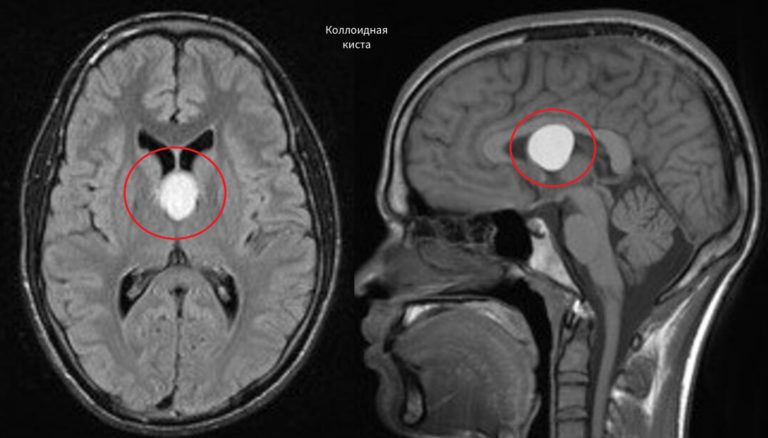

— Главный риск состоит в возможном прорыве новообразования в субарахноидальное пространство и развитии вторичного менингита. - Коллоидная киста.

— Дислоцируется в полости 3 желудочка головного мозга, имеет соединительнотканную капсулу.

— Не опасна, но при активном росте может перекрыть отток ликвора, отсюда водянка головного мозга. - Киста Верге (полость перегородки головного мозга).

— В период внутриутробного развития и первые полгода жизни является физиологической нормой.

— Примерно у 90% людей она самопроизвольно «закрывается», иногда остается в районе межжелудочковой перегородки.

— Клинически никак не проявляется, однако у людей с психическими заболеваниями встречается чаще. - Порэнцефалическая киста головного мозга.

— Возникает в результате патологического сообщения желудочков с субарахноидальным пространством.

— Имеет шарообразную форму диаметром от 1 до 5 см заполненную ликвором.

— Частота встречаемости 1 из 100, причём 90% таких патологий обнаруживаются ещё в пренатальный период. - Киста кармана Ратке.

— Возникает при развитии плода в том регионе, где позднее формируется гипофиз.

— Частота встречаемости 1:100.

— Может саморазрешаться, но при сохранении патологии развивается интраселлярная киста, располагающаяся в рамках турецкого седла.

По локализации такие новообразования делятся на две большие группы:

- арахноидальная киста;

- внутримозговая киста.

Первая располагается в оболочках мозга, вторая — во внутренних тканях мозга.

- Арахноидальная форма дислоцируется в мозговых оболочках (паутинных оболочках).

— Формируется за счет накопления цереброспинальной жидкости в очагах воспаления оболочек.

— Часто её обнаруживают в височной области.

— Арахноидальное образование бывает приобретённое и врождённое. - Внутримозговая (ретроцелебеллярная) форма образуется на месте некроза участка внутренней структуры мозга.

— В качестве примера подходит перивентрикулярная киста ЦНС.

— Бывает и арахноидальная ретроцелебеллярная киста, когда образование регистрируется в межоболочковом пространстве.

Приобретенные

Основная классификация приобретенных кист включает 6 разновидностей:

- посттравматическая;

- эхинококковая (паразитарная);

- постинсультная;

- постишемическая;

- постинфекционная;

- возрастная.

Иногда выделяют постгеморрагическое кистозное поражение, но это не слишком корректно, поскольку кровоизлияние в мозг может быть и при инсульте, и при механической травме.

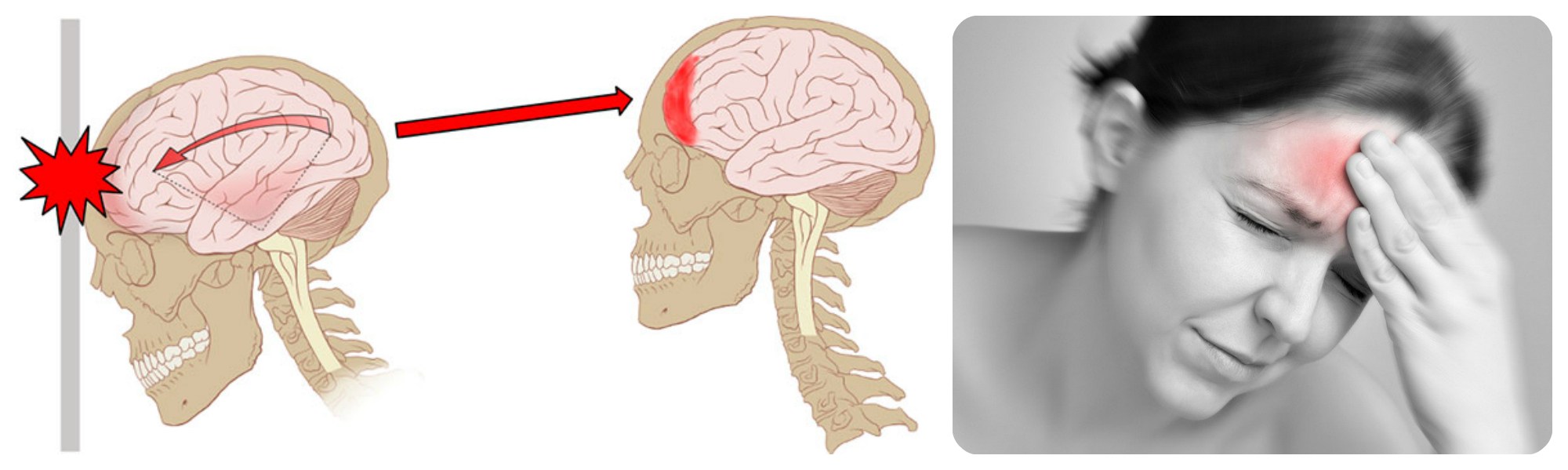

- Посттравматическая форма.

— Возникает вследствие механического повреждения, черепно-мозговой травмы.

— Появляется в результате образования регионального отека мозговой ткани. - Эхинококковая кистозная форма.

— Возникает в результате заражения человека одним из видов ленточных червей эхинококком.

— Попав в ЖКТ, личинки эхинококка проходят через стенки кишечника и через систему воротной вены попадают в кровоток, а оттуда разносятся по организму.

— Чаще всего они формируют кистозные очаги в печени, но могут попадать и в мозг.

— В головном мозгу личинка поражает эпифиз (шишковидная железа).

— Также киста пинеальной железы может возникать при закупорке канала, выводящего вырабатываемый эпифизом мелатонин. - Постишемическая и постинсультная кисты часто взаимосвязаны.

— Они возникают на фоне регионального нарушения кровообращения.

— Недостаточность кровоснабжения приводит к хроническому кислородному голоданию.

— Нейроны начинают отмирать, возникают очаги микронекроза.

— Если ишемическое поражение оказалось обширным, то отмечаются кистозно глиозные изменения головного мозга.

— Когда формируется не одно образование, а несколько структур, напоминающих виноградную гроздь.

— Ишемической природы является субэпендимальная форма, когда зона желудочков испытывает недостаток в кровоснабжении. - Постинфекционная кистозная форма.

— Может развиться в результате инфекционного отека тканей головного мозга, а также из-за повреждения нейронных структур инфекцией.

— Таким возбудителем могут стать менингококки, вирус клещевого энцефалита, клещевой боррелиоз (болезнь Лайма). - Среди патологий, возникающих вследствие возрастных патологий, например, атеросклероза, наиболее известна лакунарная киста.

— Дислоцируемая в зоне варолиева моста или подкорковых узлов (очень редко – мозжечок).

- Посттравматическая форма.

Локализации новообразований головного мозга сильно различаются:

- киста в мозжечке (чаще всего отмечается в детском возрасте (до 7 лет), а по своей структурной «географии» является, как правило, арахноидальной);

- в затылочной части головного мозга;

- область височной доли, чаще левой височной доли (в левом полушарии);

- в лобной доли.

Однако при максимальном уточнении «координат» кисты список получается гораздо больше.

По внутреннему наполнению

По содержимому эти патологические структуры делятся на:

- Ликворные кисты.

— Содержит внутри цереброспинальную жидкость, которая постоянно обращается в желудочках головного мозга, выполняя функции поддержки внутричерепного давления, электролитного тканевого баланса, трофики и метаболизма. - Слизисто-гнойные.

— Типичным примером будет киста клиновидной пазухи носа (основной пазухи головного мозга). - Коллоидальная форма.

— Содержит белковую желеобразную массу, наполненную нейроэпителиальными и эндодермальными клетками.

— Возникает внутриутробно, предположительно, по причине генетических аномалий, определяется в третьем желудочке. - Эхинококковая киста.

— Наполнена, в основном, продуктами жизнедеятельности паразита. - Тератома.

— Наполнена кусочками эпителиальной и прочих тканей, и даже зачатками органов, так как является рудиментом паразитического близнеца.

По зрелости

Ещё одна классификация разделяет патологии по уровню «зрелости»:

- кистозные структуры (полые пузырьки, заполненные жидкостью с взвесью или без);

- солидное образование – максимально зрелая, «старая» киста, покрыта плотной, почти твёрдой соединительнотканной оболочкой, бывают неоперабельные и симптоматически выраженные.

Основные причины

Врожденная киста головного мозга начинает формироваться не ранее 4-ой недели. Другой пик уязвимости наступает в середине второго триместра.

Причины возникновения:

- тератогенное воздействие фармацевтических препаратов — это антибиотики, некоторые антидепрессанты (соли лития, Диазепам), противоэпилептические (Фенобарбитал, Этосуксимид), гипотензивные (Хлоротиазид);

- заражение плода инфекцией от матери через гематоплацентарный барьер (хронические вирусные инфекции, типа различных видов вируса герпеса);

- неблагоприятные экологические факторы (химическое и радиационное загрязнение региона проживания);

- вредные факторы в образе жизни матери (курение, злоупотребление алкоголем);

- внутриутробная или родовая асфиксия ребёнка;

- нарушение кровообращения через гематоплацентарный барьер и как следствие – ишемия тканей плода;

- генетические дефекты;

- определённое значение имеет и психосоматика матери – регулярные стрессы не идут на пользу и будущему младенцу.

Приобретённые (вторичные) кисты возникают в результате иных факторов воздействия:

- воспаление мозговых оболочек различного генеза (менингиты, энцефалиты, арахноидиты);

- тканевые поражения, возникающие после инсульта;

- паразиты, цикл жизнедеятельности которых может включать мозговую ткань;

- болезнь (синдром) Марфана (болезнь связана с мутацией гена, отвечающего за синтез фибриллина-1, что приводит к патологиям соединительной ткани, нарушается её эластичность);

- рассеянный склероз;

- аутоиммунные нарушения (особенно это касается тех «аутоиммунок», когда поражается нервная ткань);

- разнообразные черепно-мозговые травмы;

- довольно редкая врождённая аномалия, связанная с отсутствием мозолистого тела, которое служит «переходником» между полушариями.

При этом признаки кистозного образования в мозге могут быть совершенно одинаковыми как для врождённой, так и для приобретённой кисты.

Симптомы заболевания

Симптомы кисты головного мозга проявляются далеко не всегда. Выраженность симптоматики зависит от двух пунктов: размер и место.

Типичная симптоматика:

- головные боли, не купирующиеся обезболивающими средствами;

- онемения конечностей, судороги и парезы;

- спонтанные головокружения и дезориентация в пространстве;

- приступы тошноты и рвоты, которая не улучшают состояние;

- нарушения сна;

- психоэмоциональные нарушения (неврозы, тревожные состояния, эмоциональная нестабильность);

- ощущение давления и пульсации внутри головы;

- ухудшение памяти.

Ни один из перечисленных симптомом не является однозначным указателем на наличие образования. Необходимо стойкое присутствие хотя бы 3-4 симптомов, чтобы дать предварительный диагноз.

Особенности диагностики

Стандартные методы (анализ крови и пр.) и даже функционально-диагностические методы (аудиометрия, визиометрия, периметрия, офтальмоскопия) здесь не являются достоверными.

- УЗИ может показать изменённую эхогенность, но этого недостаточно.

- Также к УЗИ прибегают для выявления некоторых видов кист в пренатальный период.

- Энцефалография способна зарегистрировать повышенное давление.

Но только МРТ головного мозга и КТ являются окончательно достоверными нейровизуализирующими диагностическими методами.

На МРТ кистозное образование можно визуально локализовать с высокой точностью, а также определить тип кисты. Однако исследование в рамках дифференциальной диагностики лучше проводить с контрастированием. Т.к. только опухоли склонны к накоплению контрастного вещества.

Дополнительно могут провести доплерографию для оценки состояния сосудов ЦНС. Новорожденным младенцам кисту выявляют с помощью нейросонографии.

Способы лечения

Лечение кисты в голове далеко не всегда необходимо. При диагностировании подобной структуры в мозгу выбирается выжидающая тактика с регулярным наблюдением, включая самонаблюдения пациента.

По данным статистике 70%-75% всех образований в головном мозге:

- имеют малые размеры (в районе 10 мм + – );

- находятся в «спящем» состоянии, никак не прогрессируют;

- не нарушают функционирование прилежащих зон мозга;

- бессимптомны.

Медицинская помощь требуется только в особых случаях:

- нетипичный вариант, например, тератома головного мозга;

- новообразование уже в момент диагностирования крупное;

- активно прогрессирует в размерах;

- произошёл разрыв;

- киста угрожает работе каких-то центров головного мозга;

- пациента длительное время мучает тяжёлая симптоматика, включая развитие гидроцефалии.

Поскольку речь идёт о медицинском вмешательстве в область ЦНС, то в определённых случаях приходится пользоваться услугами зарубежной медицины. Например, лечение в Германии и Израиле.

Медикаментозная терапия

Без операции избавиться от кистозного образования довольно сложно. Киста может самопроизвольно рассосаться, но ни один врач не скажет с уверенностью, является ли это результатом медикаментозной терапии, или новообразование исчезло бы и так.

В данном случае прибегают к препаратам:

- для нормализации АД (Каптоприл, Тенокс, Профлосин, Конкор, АД-баланс);

- для снижения сосудистых спазмов (блокатор кальциевых каналов Циннаризин);

- снижение холестерина низкой плотности (Симгал, Нолипрел, Розукард);

- против тромбов (Берлиприл, Престариум, Лизиноприл);

- БАДы для мозга (типа Гинкго Билоба), но их эффективность не доказана.

Поможет ли народная медицина

Лечение кисты головного мозга народными средствами, вообще говоря, не рекомендовано. Ведь даже фармацевтические средства будут бесполезны в большинстве случаев. Травяные компрессы на лоб, отвары травяных сборов, втирания – всё это поможет ослабить неприятную симптоматику, но на саму причину вряд ли повлияет.

Народная медицина может быть рекомендована как вспомогательная мера в послеоперационный период.

Так, внутричерепное давление хорошо снижают водные настои спаржи, полевого хвоща, чёрной бузины, фиалки.

Хирургия

Удаление данного новообразования – прерогатива нейрохирурга. Здесь очень много решающих факторов:

- размеры кисты;

- её дислокация;

- её этиология;

- динамика развития.

Всё это влияет на выбор методики хирургического вмешательства:

- Если новообразование создаёт критически высокий уровень внутричерепного давления, то потребуется срочное наружное вентрикулярное дренирование.

- Если произошёл разрыв патологической структуры, необходимо радикальное иссечение кисты, для чего проводится трепанация.

— Также трепанация является обязательным выбором, если киста оказалась паразитарной или тератомой с множеством жёстких включений. - Эндоскопия в данном случае это основной способ хирургического вмешательства, когда операция по удалению кисты головного мозга плановая.

— Такой вариант операции имеет самую низкую степень травматичности – аспирация происходит через небольшое фрезевое отверстие в черепе.

— Эндоскопический прокол кистозной структуры может быть противопоказан пациентам имеющим проблемы со зрением.

— Дополнительно могут установить соединения с естественными ликворными полостями мозга, что предупредить рецидив. - Для этого же производят шунтирование, которое бывает необходимо при высоком риске повторного заполнения кистозной полости.

— Здесь устанавливают отвод (дренаж) путём кистоперитонеального шунтирования, когда жидкость патологии уходит в брюшную полость по шунту. - В современной медицине прибегают к использованию гамма-ножа (лазер).

— Метод хорош тем, что не предполагает классической хирургической инвазии.

— Лазер действует угнетающе на прогрессирующие новообразования.

Необходимо повторить, что хирургическое вмешательство всегда рассматривается как вынужденная мера. Сам по себе диагноз в рамках G93 не предполагает какого-то целенаправленного лечения.

Восстановительный период

Основная уязвимость в послеоперационный период обусловлена риском инфекционного заражения. Это надо учитывать.

Восстановительная программа подразумевает следующие мероприятия:

- рефлексотерапия;

- посещение нейропсихотерапевта;

- ЛФК (лечебная физкультура);

- лечебный массаж;

- приём препаратов, снимающих отёк и способствующих рассасыванию гематом.

Время восстановительного периода индивидуальна для каждого больного.

Берут ли в армию с кистой

При таком диагнозе возможен полный медотвод, либо отсрочка от армии.

Согласно статье 23 лицо призывного возраста с подтверждённым диагнозом «киста головного мозга» (с уточнением разновидности) полностью освобождается от службы при соблюдении хотя бы одного из следующих пунктов:

- стойкое повышение внутричерепного давления;

- неврологические нарушения;

- патологии вегетососудистой системы;

- хронические головные боли и периодические проблемы со сном.

В более лёгких случаях призывнику могут присвоить категорию В («ограниченно годен») или направить на лечение, после которого проводится повторная медкомиссия.

Дадут ли инвалидность

Такой диагноз не является поводом для инвалидности. Инвалидность устанавливается только в случае стойких нарушений, когда пациент частично или полностью становится нетрудоспособен.

Противопоказания

Противопоказания при кисте головного мозга являются спорными, так как у всех данное заболевание может проявляться по-разному.

Основные врачебные предостережения таковы:

- спорт при кисте не противопоказан, но необходимо избегать чрезмерных нагрузок (только лёгкие, умеренные) и тех видов спорта, где высок риск серьёзных ЧМТ: бокс и большинство прочих единоборств (исключая, пожалуй, только ударные стили с запретом на удары в голову), альпинизм и скалолазание, экстремальные виды спорта;

- необходимо избегать перегревов (например, в летнюю жару);

- надо отказаться от курения, а потребление алкоголя свести к минимуму;

- минимизация стрессов и достаточный сон.

Соблюдение противопоказаний является частью профилактических мер.

Заключение

Киста в мозге не является болезнью, которая объективно и фундаментально угрожает здоровью. Пациент может жить, вообще никак не оглядываясь на бессимптомную патологию. Опасность есть только в случае непрекращающегося прогрессирования новообразования. Своевременное удаление «проснувшейся» кисты оставляет прогноз полностью благоприятным.

Источник