Миокардит и отек легких

Миокардит – воспаление мышечной оболочки сердца (миокарда), чаще ревматического, инфекционного или инфекционно-аллергического характера. Течение миокардита может быть острым или хроническим. Острый миокардит проявляется одышкой, цианозом, отеками на ногах, набуханием вен на шее, болями в сердце, сердцебиением, аритмиями. Часто развитию миокардита предшествует перенесенная инфекция (дифтерия, ангина, скарлатина, грипп и др.). В дальнейшем возможны рецидивы заболевания (при ревматическом миокардите), развитие сердечной недостаточности и тромбоэмболий сосудов различных органов.

Общие сведения

Миокардит – воспаление мышечной оболочки сердца (миокарда), чаще ревматического, инфекционного или инфекционно-аллергического характера. Течение миокардита может быть острым или хроническим. Острый миокардит проявляется одышкой, цианозом, отеками на ногах, набуханием вен на шее, болями в сердце, сердцебиением, аритмиями. Часто развитию миокардита предшествует перенесенная инфекция (дифтерия, ангина, скарлатина, грипп и др.). В дальнейшем возможны рецидивы заболевания (при ревматическом миокардите), развитие сердечной недостаточности и тромбоэмболий сосудов различных органов.

Частота заболеваемости миокардитом намного выше статистической из-за поздней диагностики и латентных форм, когда заболевание протекает стерто или в легкой форме. Признаки воспалительного процесса в миокарде в 4–9% случаев обнаруживаются только на аутопсии (по результатам патологоанатомических исследований). От острого миокардита умирает от 1 до 7% больных, у людей молодого возраста в 17-21% случаев он становится причиной внезапной смерти.

Миокардит приводит к развитию сердечной недостаточности и нарушению ритма сердца, что является ведущими причинами летального исхода. Миокардиты встречаются чаще у молодых людей (средний возраст пациентов 30 – 40 лет), хотя заболевание может возникнуть в любом возрасте. Мужчины заболевают миокардитом несколько реже женщин, но у них чаще развиваются тяжелые формы заболевания.

Миокардит

Причины миокардита

Миокардиты включают большую группу заболеваний сердечной мышцы воспалительного генеза, проявляющихся поражением и нарушением функции миокарда. Частой причиной миокардита являются различные инфекционные заболевания:

- вирусные (вирусы Коксаки, гриппа, аденовирусы, герпеса, гепатита В и С);

- бактериальные (коринеобактерии дифтерии, стафилококки, стрептококки, сальмонеллы, хламидии, риккетсии);

- грибковые (аспергиллы, кандиды),;

- паразитарные (трихинеллы, эхинококки) и др.

Тяжелая форма миокардита может возникать при дифтерии, скарлатине, сепсисе. Высокой кардиотропностью обладают вирусы, вызывающие миокардит в 50% случаев. Иногда миокардит развивается при системных заболеваниях соединительной ткани: системной красной волчанке, ревматизме, васкулитах, ревматоидном артрите, при аллергических заболеваниях. Также причиной миокардита может служить токсическое воздействие некоторых лекарственных препаратов, алкоголя, ионизирующее излучение. Тяжелое прогрессирующее течение отличает идиопатический миокардит невыясненной этиологии.

Провоцирующими моментами возникновения миокардита являются острые инфекции (чаще вирусные), очаги хронической инфекции; аллергозы, нарушенные иммунологические реакции; токсическое воздействие на организм (лекарств, алкоголя, наркотиков, ионизирующего излучения, при тиреотоксикозе, уремии и др.).

Патогенез

Миокардит в большинстве случаев сопровождается эндокардитом и перикардитом, реже воспалительный процесс затрагивает только миокард. Повреждение миокарда может возникать при прямом миокардиоцитолитическом действии инфекционного агента; под влиянием токсинов, циркулирующих в крови (в случае системной инфекции); и как результат аллергической или аутоиммунной реакции. Нередко встречаются инфекционно-аллергические миокардиты.

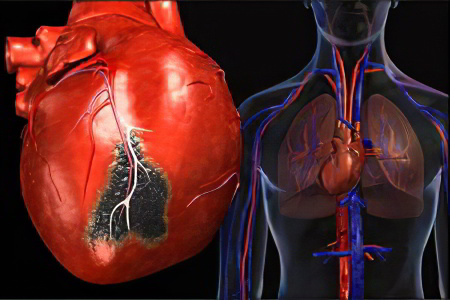

Иммунные нарушения, наблюдаемые при миокардите, проявляются расстройством всех звеньев иммунитета (клеточного, гуморального, фагоцитоза). Инфекционный антиген запускает механизм аутоиммунного повреждения кардиомиоцитов, приводящий к значительным изменениям миокарда: дистрофическим изменениям мышечных волокон, развитию экссудативных или пролиферативных реакций в интерстициальной ткани. Следствием воспалительных процессов при миокардите является разрастание соединительной ткани и развитие кардиосклероза. При миокардите заметно снижается насосная функция сердечной мышцы, что часто носит необратимый характер и приводит к тяжелому состоянию недостаточности кровообращения, нарушениям сердечного ритма и проводимости, служит причиной инвалидности и летального исхода в молодом возрасте.

Классификация

В зависимости от механизма возникновения и развития миокардита выделяют следующие формы:

- инфекционные и инфекционно-токсические (при гриппе, вирусах группы Коксаки, дифтерии, скарлатине и др.);

- аллергические (иммунные) (сывороточный, инфекционно-аллергический, трансплантационный, лекарственный, миокардиты при системных заболеваниях);

- токсико-аллергические (при тиреотоксикозе, уремии и алкогольном поражении сердца);

- идиопатические (невыясненной природы).

По распространенности воспалительного поражения миокардиты делятся на диффузные и очаговые. По течению различают острые, подострые, хронические (прогрессирующие, рецидивирующие) миокардиты. По степени тяжести – легкий, миокардит средней тяжести, тяжелый.

По характеру воспаления выделяют экссудативно-пролиферативный (воспалительно-инфильтративный, васкулярный, дистрофический, смешанный) и альтернативный (дистрофически-некробиотический) миокардиты. В развитии инфекционного миокардита (как наиболее часто встречающегося) выделяют 4 патогенетические стадии:

- Инфекционно-токсическая

- Иммунологическая

- Дистрофическая

- Миокардиосклеротическая

По клиническим вариантам (по преобладающим клиническим симптомам) различают миокардиты:

- малосимптомный

- болевой или псевдокоронарный

- декомпенсационный (с нарушением кровообращения)

- аритмический

- тромбоэмболический

- псевдоклапанный

- смешанный

Симптомы миокардита

Клиническая симптоматика миокардита зависит от степени поражения миокарда, локализации, остроты и прогрессирования воспалительного процесса в сердечной мышце. Она включает проявления недостаточности сократительной функции миокарда и нарушения ритма сердца. Инфекционно-аллергический миокардит в отличие от ревматического начинается обычно на фоне инфекции или сразу после нее. Начало заболевания может протекать малосимптомно или латентно.

Основные жалобы пациентов – на сильную слабость и утомляемость, одышку при физической нагрузке, боли в области сердца (ноющие или приступообразные), нарушения ритма (сердцебиение, перебои), повышенную потливость, иногда боль в суставах. Температура тела обычно субфебрильная или нормальная. Характерными проявлениями миокардита являются увеличение размеров сердца, понижение артериального давления, недостаточность кровообращения.

Кожные покровы у больных миокардитом бледные, иногда с синюшным оттенком. Пульс учащенный (иногда уреженный), может быть аритмичным. При выраженной сердечной недостаточности наблюдается набухание шейных вен. Возникает нарушение внутрисердечной проводимости, которое даже при небольших очагах поражения может стать причиной аритмии и привести к летальному исходу. Нарушение сердечного ритма проявляется суправентрикулярной (наджелудочковой) экстрасистолией, реже приступами мерцательной аритмии, что заметно ухудшает гемодинамику, усиливает симптомы сердечной недостаточности.

В большинстве случаев в клинической картине миокардита преобладают лишь отдельные из перечисленных выше симптомов. Примерно у трети пациентов миокардит может протекать малосимптомно. При миокардитах, возникающих на фоне коллагеновых заболеваний, а также вирусной инфекции часто возникает сопутствующий перикардит. Идиопатический миокардит имеет тяжелое, иногда злокачественное течение, приводящее к кардиомегалии, тяжелым нарушениям ритма и проводимости сердца и сердечной недостаточности.

Осложнения

При длительно текущем миокардите развиваются склеротические поражения сердечной мышцы, возникает миокардитический кардиосклероз. В случае острого миокардита при тяжелых нарушениях работы сердца быстро прогрессирует сердечная недостаточность, аритмия, становящиеся причиной внезапной смерти.

Диагностика

Существенные трудности в диагностике миокардитов вызывает отсутствие специфических диагностических критериев. Мероприятия по выявлению воспалительного процесса в миокарде включают:

- Сбор анамнеза

- Физикальное обследование пациента – симптомы варьируют от умеренной тахикардии до декомпенсированной желудочковой недостаточности: отеки, набухание шейных вен, нарушение ритма сердца, застойный процесс в легких.

- ЭКГ – нарушение сердечного ритма, возбудимости и проводимости. ЭКГ-изменения при миокардите не являются специфичными, так как сходны с изменениями при различных заболеваниях сердца.

- ЭхоКГ – выявляется патология миокарда (расширение полостей сердца, снижение сократительной способности, нарушение диастолической функции) в разной степени в зависимости от тяжести заболевания.

- Общий, биохимический, иммунологический анализы крови не являются столь специфичными при миокардите и показывают увеличение содержания α2 и γ – глобулинов, повышение титра антител к сердечной мышце, положительную РТМЛ (реакцию торможения миграции лимфоцитов), положительную пробу на С-реактивный белок, повышение сиаловых кислот, активности кардиоспецифичных ферментов. Исследование иммунологических показателей должно проводиться в динамике.

- Рентгенография легких помогает обнаружить увеличение размеров сердца (кардиомегалию) и застойные процессы в легких.

- Бакпосев крови для выявления возбудителя, или ПЦР диагностика.

- Эндомиокардиальная биопсия при помощи зондирования полостей сердца, включающая гистологическое исследование биоптатов миокарда, подтверждает диагноз миокардита не более чем в 37% случаев в связи с тем, что может иметь место очаговое поражение миокарда. Результаты повторной биопсии миокарда дают возможность оценить динамику и исход воспалительного процесса.

- Сцинтиграфия (радиоизотопное исследование) миокарда является физиологичным исследованием (прослеживается естественная миграция лейкоцитов в очаг воспаления и нагноения).

- Магнитно-резонансная томография (МРТ сердца) с контрастированием дает визуализацию воспалительного процесса, отека в миокарде. Чувствительность данного метода составляет 70-75%.

Лечение миокардита

Острая стадия миокардита требует госпитализации в отделение кардиологии, ограничения физической активности, строгого постельного режима на 4 – 8 недель до достижения компенсации кровообращения и восстановления нормальных размеров сердца. Диета при миокардите предполагает ограниченное употребление поваренной соли и жидкости, обогащенное белковое и витаминизированное питание для нормализации метаболических процессов в миокарде.

Терапию миокардита проводят одновременно по четырем направлениям, осуществляя этиологическое, патогенетическое, метаболическое симптоматическое лечение. Этиологическое лечение направлено на подавление инфекционного процесса в организме. Терапию бактериальных инфекций проводят антибиотиками после выделения и определения чувствительности патогенного микроорганизма. При миокардитах вирусного генеза показано назначение противовирусных препаратов.

Необходимым условием успешного лечения миокардитов служит выявление и санация инфекционных очагов, поддерживающих патологический процесс: тонзиллита, отита, гайморита, периодонтита, аднексита, простатита и др. После осуществления санации очагов (хирургической или терапевтической), курса противовирусной или антибактериальной терапии необходимо проведение микробиологического контроля излеченности.

В патогенетическую терапию миокардитов включают противовоспалительные, антигистаминные и иммуносупрессивные препараты. Назначение нестероидных противовоспалительных средств осуществляется индивидуально, с подбором дозировок и длительности курса лечения; критерием отмены служит исчезновение лабораторных и клинических признаков воспаления в миокарде. При тяжелом, прогрессирующем течении миокардита назначаются глюкокортикоидные гормоны. Антигистаминные средства способствуют блокированию медиаторов воспаления.

Для улучшения метаболизма сердечной мышцы при миокардитах применяют препараты калия, инозин, витамины, АТФ, кокарбоксилазу. Симптоматическое лечение миокардитов направлено на устранение аритмий, артериальной гипертензии, симптомов сердечной недостаточности, профилактику тромбоэмболий. Длительность лечения миокардита определяется тяжестью заболевания и эффективностью комплексной терапии и составляет в среднем около полугода, а иногда и дольше.

Прогноз

При латентном малосимптомном течение миокардита возможно самопроизвольное клиническое излечение без отдаленных последствий. В более тяжелых случаях прогноз миокардитов определяется распространенностью поражения миокарда, особенностями воспалительного процесса и тяжестью фонового заболевания.

При развитии сердечной недостаточности у 50% пациентов отмечается улучшение по результатам лечения, у четверти наблюдается стабилизация сердечной деятельности, у оставшихся 25% состояние прогрессирующе ухудшается. Прогноз при миокардитах, осложненных сердечной недостаточностью, зависит от выраженности дисфункции левого желудочка.

Неудовлетворительный прогноз отмечается при некоторых формах миокардитов: гигантоклеточном (100%-ая смертность при консервативной терапии), дифтерийном (смертность составляет до 50–60%), миокардите, вызванном болезнью Шагаса (американским трипаносомозом) и др. У этих пациентов решается вопрос о трансплантации сердца, хотя и не исключается риск развития повторного миокардита и отторжения трансплантата.

Профилактика

Для снижения риска заболеваемости миокардитом рекомендуется соблюдать меры предосторожности при контакте с инфекционными больными, санировать очаги инфекции в организме, избегать укусов клещей, осуществлять вакцинацию против кори, краснухи, гриппа, свинки, полиомиелита.

Пациенты, перенесшие миокардит, проходят диспансерное наблюдение у кардиолога 1 раз в 3 месяца с постепенным восстановлением режима и активности.

Источник

Миокардит – это воспаление сердечной мышцы (миокарда). Заболевание может возникать вследствие воздействия инфекционных агентов, токсинов и в качестве аллергической или аутоиммунной реакции. Воспаление миокарда может быть как симптомом разнообразных болезней, так и самостоятельным заболеванием. Очень часто возникает оно из-за ревматизма, одним из проявлений которого является наравне с перикардитом и эндокардитом. Миокардит бывает острым и хроническим; острая форма часто трансформируется в кардиомиопатию.

Патология характеризуется различными симптомами, которые могут проявляться ярко или иметь скрытое течение. Диагностика заболевания не затруднена лишь в том случае, когда после перенесенной вирусной инфекции у больного наблюдаются признаки острого сбоя в работе сердца. При стертой клинической картине выставить правильный диагноз бывает достаточно проблематично.

В последнее время болезнь поражает молодых, трудоспособных людей (30–40 лет). Миокардит приводит к снижению насосной функции, нарушениям кровообращения, сердечного ритма и проводимости. Это влечет за собой серьезнейшие последствия: инвалидность и даже летальный исход.

Содержание:

- Миокардит сердца – что это?

- Причины миокардита

- Симптомы миокардита

- Виды миокардита

- Осложнения миокардита

- Диагностика миокардита

- Лечение миокардита

Миокардит сердца – что это?

Миокардит – это активный процесс воспаления в миокарде, при котором наблюдается некроз и дегенерация кардиомиоцитов (мышечных клеток сердца). При этом патологические изменения, происходящие в сердце при миокардите, отличаются от изменений, возникающих при инфаркте. Кардиомиоциты погибают и подвергаются процессу фиброза. Появление воспалительных инфильтратов могут провоцировать любые иммунные клетки, но причиной этого воспаления чаще всего является внешний фактор.

Что касается статистики миокардита, то конкретные цифры обозначить достаточно сложно. Дело в том, что болезнь зачастую протекает скрыто и не диагностируется врачами. Длительное хроническое воспаление приводит к тому, что у человека развивается дилатационная кардиомиопатия. Причем это происходит спустя много лет после воздействия этиологического фактора, давшего старт миокардиту.

Рутинная аутопсия позволяет выявить миокардит лишь в 1-4% случаев. Что касается европейских стран и Северной Америки, то там вирусные инфекции принято считать ведущей причиной развития миокардита. Поражение сердечной мышцы возникает, по разным данным, в 5% случаев после всех перенесенных вирусных инфекций. При этом выраженная кардиальная патология будет наблюдаться в 0,5-5,0% случаев.

На увеличение рисков развития миокардита оказывают дополнительное влияние такие факторы, как вынашивание ребенка, возраст человека (чаще всего миокардит развивается у грудных детей и у подростков), а также время года.

Механизм развития заболевания на данный момент активно изучается. Ученые считают, что вирусы оказывают влияние на антигены, посылаемые кардиомиоцитами, в итоге именно их иммунные клетки воспринимают как чужеродные и начинают уничтожать. Таким образом развивается иммунная клеточная реакция.

Чаще остальных к миокардиту приводят энтеровирусы, вирусы гриппа, вирусы Коксаки А и В. От 25 до 40% ВИЧ-позитивных людей имеют признаки нарушения в работе сердца, и лишь у 10% это проявляется какими-либо симптомами.

Появляется все больше данных относительно того, что миокардит может развиваться спустя продолжительное время после перенесенной лучевой терапии и выступает в качестве отдаленного ее осложнения. При этом артерии и клапаны сердца, а также сам миокард могут быть повреждены даже спустя много лет после облучения. Поэтому современная лучевая терапия, принимая во внимание этот факт, должна быть осуществлена таким образом, чтобы человек мог избежать подобных отдаленных проблем с сердцем.

Причины миокардита

Причинами развития миокардита могут быть различные острые вирусные инфекции и бактерии. Возникновению его способствуют грипп, корь и краснуха, ветряная оспа, дифтерия, скарлатина, пневмония, сепсис и проч. Именно вирусы являются самой распространенной причиной этой патологии. Доказано, что во время вирусных эпидемий частота заболеваемости миокардитом резко возрастает. Примечательно, что причиной миокардита могут выступать две и более различные инфекции. Одна из них, чаще всего, является условием поражения сердечной мышцы, а вторая – его непосредственной причиной.

Помимо инфекции, миокардит может быть вызван отравлениями и нарушениями работы иммунной системы (в том числе при введении сывороток и приеме определенных медикаментов). Этиология некоторых миокардитов (идиопатического миокардита Абрамова-Фидлера) до сих пор не установлена.

Людям, больным миокардитом, не рекомендованы физические нагрузки, так как они могут усугублению болезни.

Симптомы миокардита

Симптомы миокардита зависят от того, насколько поврежденным оказывается миокард, где именно локализуется воспалительный процесс, насколько он острый и как быстро прогрессирует. В любом случае, страдает сократительная функция сердечной мышцы, имеются нарушения сердечного ритма. Если провоцирующим фактором является инфекция или аллергия, то миокардит манифестирует сразу после перенесенного заболевания. Ревматический миокардит имеет иную симптоматику. Не исключено латентное течение болезни.

Симптомы вирусного и инфекционно-токсического миокардита проявляются при выраженной интоксикации; при инфекционно-аллергическом миокардите признаки воспаления миокарда возникают через пару недель после обострения хронического заболевания; при отравлениях (сывороточный и медикаментозный миокардит) поражение проявляется спустя 12–48 часов после введения сыворотки или приема лекарств.

Инфекционно-токсическому миокардиту чаще всего предшествует продромальная фаза с симптомами, напоминающими грипп. Возможно появление высыпаний на коже, а также возникновение болезненных ощущений в мышцах и суставах. Для детей особенно опасным является вирус Коксаки.

Иногда миокардит не имеет выраженных клинических проявлений и обнаружить его можно только после ЭКГ-обследования.

Общими симптомами миокардита являются:

Повышенная утомляемость;

Необоснованная слабость;

Одышка, усиливающаяся при физических нагрузках. Хотя иногда она появляется и в состоянии покоя;

Возможно возникновение кашля и чувства тяжести в правом подреберье;

Для выраженного миокардита характерны отеки на ногах и уменьшение объемов выделяемой мочи;

Боли в области сердца. Они могут протекать по типу приступов, а могут иметь ноющий характер. Чаще всего они беспокоят человека на протяжении длительного времени и не связаны с физической нагрузкой;

Усиленное сердцебиение или его работа с перебоями – эти симптомы указывают на имеющиеся нарушения сердечного ритма. Больные предъявляют жалобы на то, что они испытывают ощущение замирания или остановки сердца;

Температура тела остается в пределах нормы, хотя не исключено ее увеличение до субфебрильных отметок;

Человек часто страдает от повышенной потливости;

Иногда возникают болезненные ощущения в суставах;

Артериальное давление чаще всего ниже нормы;

Кожа бледная, зачастую имеет синюшный цвет. Особенно это заметно по кончикам пальцев рук, по мочкам ушей, по кончику носа;

Что касается пульса, то он может быть как усиленным, так и замедленным;

Расширенные шейные вены указывают на выраженную сердечную недостаточность.

Сердце увеличено в размерах, даже небольшие очаги инфильтрации в органе способны провоцировать развитие аритмии и приводить к гибели пациента. Несмотря на то, что симптомов миокардита существует множество, зачастую проявляются лишь 1-2 из них, а у 1/3 пациентов признаки кардиальной патологии отсутствуют вовсе.

Выделяют такие варианты течения миокардита, как острый миокардит тяжелого и легкого течения, рецидивирующий миокардит и хронический миокардит.

Виды миокардита

Миокардиты могут различаться этиологией, клиническими проявлениями и последствиями:

Бактериальные миокардиты довольно редки и вызываются преимущественно палочками золотистого стафилококка или энтерококка. Эта форма заболевания поражает клапанные кольца и межжелудочковые перегородки. Возникает бактериальный миокардит также при дифтерии (у 25% больных), являясь её серьезнейшим осложнением и частой причиной смерти. При дифтерии вырабатывается специфический токсин, предотвращающий синтез протеинов. Именно он способствует расширению, дряблости сердца, ухудшает его сокращаемость. Больным назначаются антитоксины и антибиотики;

Болезнь Шагаса развивается из-за простейших организмов – трипаносом. При этом возникает экстенсивный миокардит, проявляющийся обычно спустя несколько лет после инфицирования. Заболевание имеет преимущественно хроническое течение, обострение может происходить лишь в исключительно редких случаях. Болезнь характеризуется прогрессирующей сердечной недостаточностью и аритмией; именно они при отсутствии адекватной терапии приводят к летальному исходу;

Миокардит, вызванный токсоплазмами, является редкой формой поражения сердечной мышцы и развивается чаще всего у молодых людей со слабым иммунитетом. Для заболевания характерны сердечная недостаточность, аритмия, нарушения проводимости;

Гигантоклеточный миокардит имеет невыясненное происхождение. При этой форме в сердечной мышце обнаруживают многоядерные гигантские клетки, что вызывает быстро прогрессирующую фатальную сердечную недостаточность. Этот миокардит диагностируют достаточно редко, развивается он у взрослых людей и часто протекает вместе с такими заболеваниями как тимома, системная красная волчанка, тиреотоксикоз;

Болезнь Лайма – заболевание, вызываемое клещевым возвратным тифом. Его типичным симптомом является нарушение сердечной проводимости. Нередко этой форме сопутствуют перикардиты и сбои в работе левого желудочка;

Радиационный миокардит возникает из-за ионизирующей радиации. Ведет он к разнообразным острым (реже) и хроническим (преимущественно) нарушениям работы сердца. Вместе с этой формой миокардита часто развивается фиброз миокарда.

Осложнения миокардита

Осложнения миокардита проявляются в склеротическом поражении мышцы сердца, в результате чего развивается миокардический кардиосклероз.

Острый миокардит в тяжелой форме очень быстро приводит к формированию у больного сердечной недостаточности и аритмии. Это, в свою очередь, часто провоцирует внезапную смерть человека.

Диагностика миокардита

Диагностика миокардита вызывает определенные трудности. Они обусловлены не только скрытым течением болезни, но и отсутствием у врачей четких критериев для выявления патологии.

Основные мероприятия, которые проводят с целью обнаружения заболевания, следующие:

Уточнение жалоб больного;

Проведение физикальной диагностики, во время которой возможно обнаружение различных сердечных нарушений, начиная от тахикардии и заканчивая сердечной недостаточностью. Кроме того, у пациента могут быть выявлены отеки конечностей, увеличение шейных вен, застойные явления в легочной системе и пр.;

Проведение ЭКГ, по результатам которой можно судить о нарушении сердечного ритма, проводимости и возбудимости сердца. При этом каких-либо специфичных именно для миокардита признаков обнаружить с помощью ЭКГ не удастся;

Проведение ЭхоКГ. Эта методика позволит обнаружить такие патологии сердечной мышцы, как увеличение ее полостей, низкая сократительная способность и диастолические дисфункции;

Выполнение рентгенографии легких позволяет диагностировать наличие застойных явлений в органах дыхания, а также дает возможность определить размеры сердца;

Для выявления типа возбудителя, приведшего к развитию миокардита, может быть проведен БАК-посев крови или осуществлен ее забор для выполнения ПЦР;

МРТ сердца с применением контрастного вещества позволяет увидеть процесс воспаления, обнаружить отек в сердечной мышце. Это достаточно информативный метод, который выдает результат в 75% случаев;

Введение катетера в полости сердца для забора биоптата миокарда с целью его последующего гистологического исследования позволяет определить миокардит лишь в 37% случаев. Это объясняется тем, что очаг воспаления может быть сосредоточен в любом месте сердечной мышцы, а не в том, откуда осуществлялся забор биоптата;

Зону некроза и воспаления можно определить путем радиоизотопного исследования сердца (ПЭТ-КТ).

Лечение миокардита

Лечение миокардита, независимо от причины, его спровоцировавшей, в целом имеет сходные элементы. Это обусловлено тем, что при любом миокардите происходит воспаление сердечной мышцы и наблюдается неадекватный ответ иммунной системы на воспаление, что приводит к гибели кардиомиоцитов и развитию миокардического кардиосклероза. Перечисленный набор факторов обуславливает тактику терапии.

Лечение в стационаре может продлиться от 3 недель до 2 месяцев, что зависит от состояния здоровья больного.

В это время необходимо реализовать три глобальных цели:

Провести медикаментозную коррекцию;

Устранить очаги хронической инфекции;

Дать старт физической реабилитации пациента.

Что касается медикаментозного лечения миокардита, то оно предполагает назначение противовоспалительных препаратов и лекарственных средств, воздействующих на причину, приведшую к развитию болезни (этиотропная терапия). Кроме того, показан прием антигистаминных препаратов, дезагрегантов, средств, способствующих уменьшению активности симпатоадреналовой и ренин-ангиотензин-альдостероновой систем.

Сюда же входит прием иммунокорректоров, средств для нормализации метаболических процессов.

Так как основой для развития миокардита становится инфекция, то уже по степени выраженности воспаления можно заподозрить, бактерии или вирусы спровоцировали кардиологические нарушения. Так, при бактериальной природе миокардита воспаление протекает острее, но при этом хорошо поддается коррекции антибактериальными препаратами. Кроме того, бактерии реже приводят к хронитизации воспалительного процесса в миокарде.

Если установлено, что миокардит имеет бактериальную природу, то пациенту назначают курсовой прием антибиотиков. Наиболее предпочтительными являются лекарственные средства из группы цефалоспоринов. Когда болезнь приобрела хроническое течение, то показаны повторные курсы антибактериальной терапии с применением препаратов из группы фторхинолонов и макролидов. Их прием в обязательном порядке дополняют экзогенными интерферонами и индукторами эндогенного интерферона (Виферон, Неовир). Препараты экзогенного интерферона особенно эффективно позволяют бороться с миокардитом вирусной природы.

Антигистаминные и противовоспалительные препараты назначают для купирования воспаления в самой сердечной мышце. Для этого непродолжительным курсом больной принимает НПВС (Диклофенак, Метиндол и пр.), а также противоаллергенные препараты – Тавегил и Супрастин. На срок до полугода пациентам рекомендуют прием Делагила.

Следующий этап лечения – это терапия стероидными гормонами (Дексаметазоном и Преднизолоном). Однако эти препараты показаны не всем больным, а лишь тем, у которых в воспалительном процессе превалирует аутоиммунный фактор. Преднизолон назначают непродолжительными курсами. Предпочтительна пульс-терапия этим гормоном с его внутривенным введением. Хотя не исключен пероральный прием на протяжении недели с последующей отменой в тридцатидневный срок. При этом у большей части больных отмечается улучшение состояния с исчезновением отеков, стабилизацией сердечного ритма. Тем не менее, лечение стероидными гормонами всегда сопряжено с определенными осложнениями, о чем необходимо помнить врачу.

Так, у пациентов повышается риск заражения другими инфекциями, ведь иммунитет отказывается в угнетенном состоянии. Любое ОРВИ способно спровоцировать рецидив миокардита. Поэтому если к патологии сердечной мышцы привела вирусная инфекция, то перед началом лечения гормональными препаратами необходимо проведение противовирусной терапии.

С самых первых дней после постановки диагноза больным назначают препараты-дезагреганты (Трентал, Аспирин-Кардио и пр.), разжижающие кровь. Это обусловлено проблемами в кровообращении, которые вызваны фиброзом тканей сердечной мышцы. Замедлить процесс фиброзирования миокарда позволяют ингибиторы АПФ и антагонисты интерферона.

Так как возникновение перекрестных аутоиммунных процессов при миокардите является практически закономерностью, то больным показана иммунокоррегирующая терапия. Для этого назначают курсы плазмафереза, повторные курсы пульс-терапии глюкокортикоидов и индукторов интерферона.

Что касается нормализации обмена веществ, то важно провести метаболическую коррекцию до начала антибактериальной или противовирусной терапии. Кроме того, на протяжении всего лечения, пациент должен соблюдать строгий постельный режим. Назначаются препараты калия (Аспаркам, Калия оротат, Панангин), Рибоксин, АТФ.

Симптоматическая терапия зависит от степени выраженности клинической картины болезни. Так, для уменьшения отеков назначают мочегонные препараты и т. д.

Во время нахождения в стационаре больного обязательно избавляют от очагов хронической инфекции. Пролечивается синусит, тонзиллит, пульпит и пр. Важно выбрать оптимальное время для лечения этих заболеваний, чтобы во время терапии не ухудшилось общее самочувствие пациента.

После выписки больному необходимы реабилитационные мероприятия. Их он может проходить либо в санатории, либо при районной поликлинике. Продолжается лечение Делагилом и препаратами-дезагрегантами. Обязательно назначают антагонисты альдостерона, ингибиторы АПФ, антагонисты В-адреноблокаторов.

Диета предполагает ограничение соли и жидкости в острый период болезни. Упор делается на белковую пищу с максимальным поступлением витаминов. Длительность терапии зависит от тяжести заболевания и составляет от полугода и более.

Если миокардит имел скрытое течение, то не исключено самостоятельное излечение без развития отдаленных осложнений. Если у больного развивается сердечная недостаточность, то лечение оказывается эффективным лишь в 50% случаев. Еще у 25% пациентов сердечную деятельность удается стабилизировать. У оставшейся части больных сердечная недостаточность продолжает прогрессировать.

Автор статьи: Молчанов Сергей Николаевич | Кардиолог

Образование:

Диплом по специальности «Кардиология» получен в ПМГМУ им. И. М. Сеченова (2015 г.). Здесь же была пройдена аспирантура и получен диплом «Кардиолог».

Наши авторы

Источник