Межклеточный отек шиповидного слоя

Внутриклеточный отек. Внеклеточный отек

Отеки связаны с присутствием избыточного количества жидкости в тканях. В большинстве случаев развитие отеков связано с внеклеточной жидкостью, однако в данный процесс может вовлекаться и внутриклеточная жидкость.

Внутриклеточный отек

Развитию внутриклеточного отека способствуют две причины: (1) угнетение обменных процессов в тканях; (2) ухудшение питания клеток. Например, при уменьшении кровоснабжения тканей доставка кислорода и питательных веществ к тканям снижается. Если кровоток станет настолько мал для поддержания обменных процессов на должном уровне, произойдет угнетение ионных насосов клеточной мембраны. Утечка ионов натрия из внешней среды внутрь клеток, компенсируемая до этого момента насосами, приводит к повышению концентрации натрия и движению воды в клетку.

Иногда осмос приводит к увеличению объема тканей: например, в ишемизированной нижней конечности объем тканей возрастает в 2 или 3 раза, что обычно является предвестником гибели клеток. Внутриклеточный отек может также встречаться и в воспаленных тканях. Воспаление обычно оказывает непосредственное влияние на мембраны клеток, увеличивая проницаемость для натрия, других ионов, а затем и воды, проникающей в клетку вследствие осмоса.

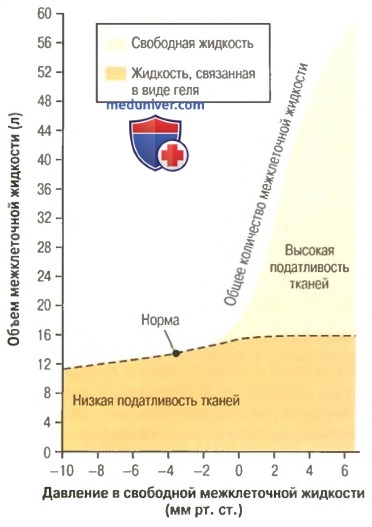

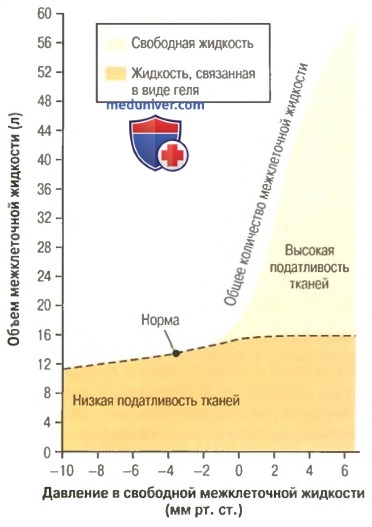

Соотношения между уровнем гидростатического давления межклеточной жидкости и ее объемом, включая общий объем, свободную и связанную в виде геля жидкость. Данные представлены для относительно рыхлых тканей (например, подкожной клетчатки). Отметим, что накопление большого количества свободной жидкости происходит в случае, когда давление в тканях становится выше атмосферного

Внеклеточный отек

Накопление жидкости во внеклеточном пространстве приводит к внеклеточному отеку. Различают две основные причины его развития: (1) избыточная утечка жидкости из плазмы в пространство, окружающее капилляры; (2) неспособность лимфатических сосудов обеспечивать возврат жидкости из межклеточного пространства в кровь. Наиболее частой причиной накопления жидкости в межклеточном пространстве является избыточная фильтрация в капиллярах.

а) Факторы, способные приводить к усилению фильтрации. Чтобы понять причины, вследствие которых происходит усиление фильтрации в капиллярах, полезно вернуться к предыдущим статьям на сайте (просим вас пользоваться формой поиска выше), где разъясняются основы процесса фильтрации.

Фильтрация может быть математически представлена формулой: Фильтрация = Кф х (Pk-Pмж-По+ПМж),

где Кф — коэффициент фильтрации в капилляре (зависит от проницаемости и площади поверхности капилляров), Рк — гидростатическое давление в капилляре, Рмж — гидростатическое давление в межклеточной жидкости, По — онкотическое давление белков плазмы крови, Пмж — онкотическое давление белков в межклеточной жидкости.

Из формулы следует, что фильтрация может возрастать вследствие любой из следующих причин:

• увеличения коэффициента фильтрации в капилляре;

• возрастания гидростатического давления в капилляре;

• снижения онкотического давления белков плазмы крови.

б) Нарушение лимфооттока приводит к отеку. При блокаде лимфооттока отек может быть значительным, поскольку белки плазмы, попадающие в межклеточную жидкость, не могут ее покинуть. Увеличение концентрации белка приводит к возрастанию онкотического давления в межклеточной жидкости, что ведет к еще большему извлечению жидкости из капилляров.

Нарушения лимфооттока могут быть очень тяжелыми при паразитарном поражении лимфоузлов круглым червем филярией. Блокада лимфатических сосудов встречается при определенных злокачественных новообразованиях, после удаления или в результате закрытия просвета лимфатических сосудов. Например, во время радикальной операции по поводу опухоли молочной железы удаляют большее количество лимфатической ткани: нарушение оттока жидкости от грудной клетки и верхней конечности приводит к отеку и увеличению объема межклеточного пространства данной области. Обычно такое нарушение носит временный характер, поскольку лимфатические сосуды в небольшом количестве образуются вновь.

– Также рекомендуем “Причины внеклеточных отеков. Факторы приводящие к отекам”

Оглавление темы “Обмен жидкостей в организме”:

1. Регуляция обмена жидкости. Осмос и осмотическое давление

2. Соотношение между осмотическим давлением и осмолярностью. Осмолярность жидких сред организма

3. Поддержание осмотического равновесия. Осмотическое равновесие сред организма

4. Объем и осмолярность сред организма при патологии. Эффекты вливания хлорида натрия

5. Эффекты раствора глюкозы. Гипонатриемия и гипернатриемия

6. Внутриклеточный отек. Внеклеточный отек

7. Причины внеклеточных отеков. Факторы приводящие к отекам

8. Механизмы предотвращающие отеки. Предотвращение накопления жидкости в межклеточном пространстве

9. Функции протеогликанов в профилактике отеков. Лимфоотток

10. Жидкости полостей организма. Ключевые функции почек

Источник

Патоморфологические изменения эпидермиса

| Патогистологические изменения | Интерпретация | Морфологические изменения |

| Гиперкератоз | Утолщение клеток рогового слоя | Омозолелость, ихтиоз |

| Паракератоз | Отсутствие зернистого или блестящего слоя (незавершённое ороговение). В клетках рогового слоя сохраняются ядра (в норме их нет), зернистый слой отсутствует | Псориаз (образование чешуек), парапсориаз |

| Акантоз | Увеличение клеток шиповатого слоя, утолщение эпителия с гиперплазией | Папулы при псориазе, зкземе, бородавки |

| Акантолизис | Нарушение связи между клетками эпителия, исчезновение отростков, связывающих эпителиальные клетки с образованием щелей, где накапливается жидкость (клетка Тцанка) | Пузырчатка, буллёзный эпидермолиз, экссудативный дерматит |

| Спонгиоз | Межклеточный отёк в шиповатом слое вследствие скопления серозной жидкости в межклеточном пространстве, межклеточные мостики рвутся | Пузыри, волдыри при экземе, дерматите |

| Баллонирующая дегенерация | Вакуолизация эпидермальных клеток, которые приобретают шарообразную форму и падают на дно образовавшихся пузырьков | Вирусные заболевания (герпес, опоясывающий лишай) |

| Вакуольная дегенерация | Внутриклеточный отёк и образование парануклеарных вакуолей в клетках | Пузырьки при экземе, хроническая волчанка, токсикодермия |

| Гранулёз | Неравномерное утолщение зернистого слоя | Папулы при сифилисе, красный плоский лишай, псориаз + симптом Уикхема |

| Дискератоз | Аутоиммунный процесс. Аномалия ороговевания эпидермальных клеток, которые ствновятся более крупными и содержат хорошо окрашенные ядра. Нет межклеточных мостиков, клетки располагаются хаотично | Фолликулярный дискератоз Дарье, бородавки |

Патоморфологические изменения в дерме

| Острый воспалительный процесс | Расширение сосудов, скопление клеточных элементов в верхних отделах дермы, клеточный инфильтрат состоит из полинуклеарных лейкоцитов ( специфический процесс), инфильтрат представлен иммунными клетками, клетками воспаления | Острый дерматит, многоформная экссудативная эритема, острая экзема |

| Хронический воспалительный процесс | Инфильтрат состоит из разнообразных клеточных элементов, преимущественно из лимфоцитов, расположенных вокруг сосудов | Псориаз ( папула), красный плоский лишай, нейродермит |

| Инфекционная гранулёма | Инфильтрат располагается в верхних и глубоких отделах дермы и в ПЖК | Хронические инфекционные заболевания (бугорок) |

| Острый отёк | Отёк особенно в верхней части дермы, коллоидные волокна отёчны и отделены друг от друга, сосочки расширены | Крапивница, острая экзема, волдырь, папула, экссудация |

| Папилломатоз | Разрастание дермальных сосочков – образование на поверхности узелков | Вульгарные бородавки, кандиломы, вегетации |

| Рубцовые изменения | Замещение дефектов ткани грубой волокнистой тканью | Эктима, хронические язвы (сифилис, туберкулёз) |

| Атрофические изменения | Истончение эпидермиса и дермы, исчезновение эластичной ткани, атрофия сальных и потовых желёз и волосистых фолликулов | Красная волчанка, склеродермия |

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ.Они делятся на первичные и вторичные. Первичные в свою очередь на бесполостные и полостные. К бесполостным первичным морфологическим элементам относятся:

1. Пятно (macula) – ограниченное изменение окраски кожи или слизистой оболочки. Пятна бывают различных размеров и очертаний, их поверхность, как правило, не возвышается над уровнем окружающей кожи. По механизму вознивновения различаются: пятна сосудистые, геморрагические, пигментные и артифициальные (искусственные).

Сосудистые пятна в свою очередь подразделяются на воспалительные и невоспалительные. Воспалительные пятна возникают вследствие расширения сосудов, различают розеолу и эритему. При надавливани они исчезают. Невоспалительные сосудистые пятна образуются в результате нервно-рефлекторного расширения сосудов, например, эмоциональные пятна, телеангиэктазии, родимое пятно.

Геморрагические сосудистые пятна возникают либо в результате повышения проницаемости сосудов, к ним относятся петехии, пурпура, либо при разрыве крупных сосудов – экхимоз, более крупные – гематома.

Пигментированные пятна бывают гиперпигментированными – при увеличении содержания в коже пигмента, например, веснушки, лентиго, хлоазмы. Гиперпродукция меланина может быть обусловлена заболеванием печени, надпочечников, щитовидной железы. Депигментированные пятна возникают в результате полного исчезновения пигмента, например, альбинизм, витилиго.

Артифициальные (искусственные) пятна, которые наносятся на кожу искусственно, например, татуировка, лекарственные пятна, укусы вшей.

2. Папула (papula). Элемент, возникающий в результате скопления клеточного инфильтрата в эпидермисе или сосочковом слое дермы. Она возвышается над уровнем кожи, плотная на ощупь, разрешается без следов. По форме различают папулы плоские, полушаровидные, остроконечные. По очертаниям папулы могут быть полигональные, округлые, неправильные. По величине их разделяют на милиарные (с просяное зерно), лентикулярные (с чечевицу), нумулярные (монетовидные) и бляшки (слившиеся между собой папулы). Они могут быть эпидермальные (пл. бородавки), эпидермально-дермальные(нейродермит, красный плоский лишай, псориаз), дермальные (вторичный сифилис).

3. Бугорок (tuberculum). Элемент, возникающий в результате скопления клеточного инфильтрата в сетчатом слое дермы. Бугорок возвышается над поверхностью кожи, плотной или тестоватой консистенции; разрешается с образованием рубца или рубцовой атрофии. Бугорок характерен для туберкулезной волчанки, третичного сифилиса, лепры.

4. Узел (nodus). Элемент, возникающий в результате скопления клеточного инфильтрата в подкожной жировой клетчатке. Он может проходить бесследно или с образованием рубца или рубцовой атрофии. Консистенция узла варьирует от мягкой при туберкулезе до плотно-эластической у больных с третичным сифилисом, лепрой. Узлы чаще имеют красно-бурую или красно-синюшную окраску.

5. Волдырь (urtica). Элемент, возникающий за счет острого ограниченного отека сосочкового слоя дермы. Волдырь разрешается быстро и без следа, встречается при крапивнице, укусах насекомых.

Полостные первичные морфологические элементы.

1. Пузырек (vesicula). Элемент, содержащий полость, заполненную серозной жидкостью, размером до горошины. Образуется за счет межклеточного и внутриклеточного отека – при экземе, дерматите. Пузырек располагается в эпидермисе, разрешается бесследно.

2. Пузырь (bulla). Элемент, содержащий полость, заполненную серозным или геморрагическим экссудатом. Величина пузыря может быть до ладони и более. Встречается при пузырчатке, дерматите Дюринга и др., проходит бесследно.

3. Гнойничок (pustula). Элемент, содержащий полость, заполненную гнойной жидкостью. Разновидности: импетиго – поверхностный гнойничок, эктима – глубокий гнойничок, залегает в дерме или подкожно-жировой клетчатке, при разрешении образует рубец. Фолликулит – гнойное воспаление волосяного фолликула. Акне (угри) – гнойное воспаление сальной железы. Встречается при пиодермитах.

Вторичные морфологические элементы. К ним относятся:

1. Чешуйка (squama). Разрыхленные, отторгнувшиеся пластинки, потерявшие связь с эпидермисом. Отделение чешуек называется шелушением (desquamatio). В зависимости от величины чешуек различают муковидное и пластинчатое шелушение.

2. Корка (crusta) – представляет собой ссохшийся экссудат. По внешнему виду они бывают серозные (желтые), геморрагические, гнойные (желто-зеленоватые).

3. Эрозия (erosio) – дефект в пределах эпидермиса. Заживает бесследно.

4. Язва (ulcus) – дефект в пределах дермы и подкожно-жировой клетчатки. Заживает оставляя рубец. Язва имеет дно, края.

5. Трещина (fissura) – линейный дефект кожи. Возникает при длительной воспалительной инфильтрации, сухости, потере эластичности кожи. Поверхностная трещина располагается в эпидермисе и не оставляет рубца, а глубокие – в дерме, заживают рубцом.

6. Экскориация (excoriatio) – повреждение кожи, главным образом, за счет расчесов при зудящих дерматозах.

7. Рубец (cicatrix) – замещение дефекта соединительной тканью. Различают гипертрофические (келлоидные) рубцы (при скрофулодерме) и атрофические.

8. Рубцовая атрофия характеризуется отсутствием изъязвлений о образуется путем замещения инфильтрата нежной волокнистой субстанцией. При этом рисунок кожи исчезает (эритематоз, лепра и др.).

9. Лихенификация (lichenificatio) – очаг усиленного рисунка кожи, сопровождается утолщением ее, гиперпигментацией и сухостью. Возникает при нейродермите, экземе.

10. Вегетация (vegetatio) – разрастание сосочков дермы и эпидермиса и возникновение папилломатозных образований на коже.

11. Пигментация (pigmentatio) – возникает в результате изменения содержания пигмента на месте первичных морфологических элементов (папулы, бугорка, узла, пузыря).

Источник

Глава 3. ОБЩАЯ ПАТОМОРФОЛОГИЯ КОЖИ

Гистологическое

исследование кожи является главным специализированным методом

диагностики кожных заболеваний. Установление окончательного диагноза

части из них (эпителиальной кисты, опухоли или порока развития кожи)

производится, как правило, только на основании этого исследования. По

отношению к различным воспалительным дерматозам патомор-фологический

метод позволяет в одних случаях установить конкретный диагноз, а в

других – определить группу возможных дерматозов, а в некоторых ситуациях

– исключить какие-то заболевания, которые врач заподозрил в процессе

диагностического процесса. Особенно важна диагностическая биопсия кожи в

постановке диагноза воспалительного дерматоза из группы заболеваний с

неясным или неустановленным этиопатогенезом. В этом случае она является

практически единственным вспомогательным методом диагностики. Помимо

значительной роли, которую гистологическое исследование играет в

диагностике, оно также является источником понимания клеточных

патофизиологических процессов, развивающихся в очаге поражения кожи

конкретного больного.

Соответствуя

законам общей патологии, патоморфологиче-ские изменения кожи имеют

также и свои специфические особенности, которые описываются с

применением соответствующих терминов.

3.1. ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭПИДЕРМИСА

Гиперкератоз – утолщение рогового слоя эпидермиса. Различают два вида гиперкератоза:

1. Ортокератоз – утолщение рогового слоя за счет увеличения количества полностью ороговевших роговых клеток.

2. Паракератоз –

утолщение рогового слоя за счет неполноценно ороговевших клеток, при

котором образуются так называемые паракератотичные клетки, содержащие

пикнотичные палочковидные ядра.

Кератолиз – отслойка рогового слоя эпидермиса от нижележащих его слоев с образованием субкорнеальных полостей.

Гипергранулез – увеличение числа клеток зернистого слоя эпидермиса, как правило, сопровождающее ортокератоз.

Гипогранулез – уменьшение количества клеток в зернистом слое эпидермиса. Агранулез – полное отсутствие зернистых клеток.

Гиперплазия (акантоз) – увеличение числа шиповатых клеток в эпидермисе, ведущее к его утолщению.

Гипоплазия – истончение эпидермиса за счет уменьшения количества клеток.

Атрофия –

истончение эпидермиса за счет уменьшения размеров клеток, обычно

сопровождающееся сглаживанием эпидермальных отростков вплоть до

формирования прямолинейной формы дермо-эпидермального сочленения.

Некроз – гибель клетки, характеризующаяся кариопикно-зом (сморщиванием ядра), кариорексисом (фрагментацией ядра) или кариолизисом (полным исчезновением ядра в цитоплазме).

Дискератоз – автономное ороговевание отдельных клеток эпидермиса, при котором образуются так называемые дискера-тотигные клетки.

Спонгиоз (межклеточный

отек) – расширение межклеточных пространств вследствие накопления

жидкости между шиповатыми клетками, достаточное для проникновения в

эпидермис воспалительных клеток. Выраженный спонгиоз приводит к разрыву

межклеточных связей и образованию пузырьков.

Вакуолизация (внутриклеточный

отек) – появление вакуолей в цитоплазме клеток, располагающихся

перинуклеарно или фокально. Вакуолизация клеток базального слоя может

вызывать затемнение дермо-эпидермального сочленения с образованием

мелких субэпидермальных щелей (вакуольная, или гидропигеская дистрофия базальных клеток). Выраженный внутриклеточный отек может приводить к набуханию и увеличению размеров шиповатых клеток (баллонная дистрофия), результатом чего является нарушение межклеточных связей с образованием полостей, содержащих так называемые баллонные клетки.

Акантолиз –

потеря межклеточных связей клеток эпидермиса, приводящяя к образованию

щелей или пузырей в эпидермисе. Может быть первичным или вторичным

(следствием других процессов, например баллонной дистрофии). Пузыри

могут содержать акантолитигеские клетки – эпидермоциты, потерявшие между собой связи вследствие акантолиза. Обычно эти клетки располагаются единично или пластами.

Пустула – скопление нейтрофильных лейкоцитов в эпидермисе.

Ретикулярная дистрофия клеток эпидермиса – сочетание спонгиоза, балонной дистрофии и акантолиза, приводящее

к образованию крупных полостей в эпидермисе, в том числе и субэпидермальных.

Эпидермолиз – отслойка эпидермиса от дермы с образованием субэпидермальных полостей.

3.2. ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДЕРМЫ И ГИПОДЕРМЫ

Папилломатоз – выраженное удлинение сосочков дермы, при котором они выступают над уровнем поверхности кожи.

Отек дермы(гиподермы) – скопление жидкости в межклеточном веществе.

Фиброз – увеличение количества хаотично расположенного коллагена в дерме (гиподерме), сопровождающееся увеличением числа фибробластов.

Гиалиноз – отложение гиалина в дерме (гиподерме).

Склероз –

увеличение количества хаотично расположенного коллагена в дерме

(гиподерме) одновременно с гиалинозом и уменьшением числа фибробластов.

Склероз часто представляет собой последующую стадию фиброза.

Клеточный инфильтрат – скопление воспалительных клеток в дерме (гиподерме).

Экзоцитоз – проникновение клеток воспалительного инфильтрата дермы в эпидермис вследствие спонгиоза.

Лейкоцитоклазия – фрагментация ядер клеток воспалительного инфильтрата (почти исключительно нейтрофильных лейкоцитов) с образованием “ядерной пыли”.

Источник