Механизм отека роговицы при глаукоме

Удобство и комфорт использования контактных линз не вызывает сомнений. Недаром свыше 120 млн человек по всему миру пользуются ими. Но если игнорировать правила ухода за оптикой, сроки ее замены и другие рекомендации офтальмологов и производителей, это может привести к патологии глаз, получившей название отек роговицы.

Роговицей или роговой оболочкой называют прозрачную сферическую часть глазного яблока, которая преломляет световые лучи и отвечает за четкое зрительное восприятие. При отеке роговая оболочка теряет свою прозрачность, становится толще, что отражается на качестве зрения.

Отек роговицы: основные симптомы

На отек Вашей роговицы могут указывать следующие симптомы:

- мутность зрения: эффект затуманивания чаще всего возникает в утренние часы и к вечеру исчезает, но на следующее утро симптом снова проявляется;

- покраснение глаз: отек роговицы провоцирует расширение сосудистой сетки, что приводит к покраснению слизистых;

- светобоязнь: органы зрения начинают болезненно реагировать на свет, человек все время старается прищурить глаза, чтобы не испытывать дискомфортных ощущений;

- слезоточивость: при отекании роговицы резко возрастает продуцирование слезной жидкости;

- болевой синдром.

Вы можете заметить данные симптомы самостоятельно. В этом случае нужно как можно быстрее попасть к врачу-офтальмологу. Специалист проведет тщательную диагностику и биомикроскопические исследования, в процессе которых могут быть выявлены и другие признаки, указывающие на отечность глазной роговицы:

- более 20 эпителиальных микроцист — небольших точек сферической формы, не исчезающих при моргании;

- складки и вертикальные линии (стрии) на роговице;

- утолщение роговой оболочки;

- сниженная прозрачность роговицы.

Если отек перешел в хроническую форму, к данной симптоматике присоединяются и другие клинические проявления:

- точечные кровоизлияния небольшого диаметра;

- отечность эпителия роговой оболочки;

- васкуляризация (образование сетки кровеносных сосудов на роговице).

Переход патологии в хроническую форму грозит серьезными проблемами со зрением, поэтому при обнаружении первых признаков отечности роговой оболочки сразу следует посетить врача-офтальмолога.

Причины отека роговицы

Среди основных причин патологии офтальмологи называют неправильное использование контактных линз. Отечность роговицы при этом может возникать:

- когда оптическое изделие подобрано некорректно, без предварительной консультации с офтальмологом;

- когда пациент не снимая носит линзы, предназначенные только для дневного использования;

- когда человек не соблюдает рекомендованные производителем сроки замены оптики;

- когда отсутствует должный уход за линзами, включая регулярную очистку и дезинфекцию.

В некоторых случаях отекание роговицы связано с офтальмологическими заболеваниями и патологиями:

- глаукомой (повышенным внутриглазным давлением);

- врожденной дистрофией эндотелия роговицы;

- увеитом;

- вирусной или бактериальной инфекцией;

- аллергией.

Также причиной отека могут быть хирургическая операция на глазах, родовая или механическая травма.

Лечение

Лечение отечности роговицы назначает врач-окулист после предварительной диагностики. Выбор терапии зависит от причины заболевания, анамнеза и других факторов.

Если симптомы были спровоцированы неправильным ношением контактных линз, то офтальмолог может порекомендовать следующие варианты лечения:

- замену оптических средств коррекции на более физиологические, с высоким уровнем увлажненности и свободным доступом кислорода к роговице;

- сокращение периода ношения контактных линз;

- выбор однодневных оптических изделий вместо линз с пролонгированным действием;

- дополнительное увлажнение роговой оболочки с помощью глазных капель, гелей и других средств, заменяющих естественную слезную жидкость.

Если отечность роговицы перешла в хроническую стадию, и васкуляризация нарастает, потребуется переход на жесткие линзы, препятствующие быстрому образованию новых сосудов в роговой оболочке.

Иногда отек имеет аллергическую природу, и в этом случае необходимо обращаться за назначением адекватной терапии к офтальмологу и аллергологу одновременно. Вызвать аллергическую реакцию может контакт глаз с пыльцой, шерстью животных или другим раздражителем. Как правило, аллергия сопровождается насморком, чиханием, зудом, затрудненным дыханием. Сопутствующие клинические проявления облегчают диагностику и позволяют оперативно назначить корректное лечение. Чаще всего оно заключается в приеме антигистаминных препаратов внутрь и путем закапывания в глаза.

При наличии воспалений, которые провоцируют отек роговицы, офтальмолог назначит противовоспалительные капли или мази гормонального/нестероидного характера. Если на поверхности роговой оболочки обнаружат инфекционных возбудителей, потребуется антибиотикотерапия или соответствующее противовирусное лечение.

Если отечность роговицы — реакция на оперативное вмешательство, для ускорения заживления тканей назначают регенерирующие капли. Нередко после хирургической операции по удалению катаракты возникает эндотелиальная дистрофия, из-за которой может отекать роговая оболочка. Лечение в таком случае может включать постоянную противовоспалительную терапию, хирургическую пересадку роговой оболочки или современную методику кросслинкинга (сращения коллагеновых волокон УФ-лучами).

Профилактические меры

Избежать отека роговой оболочки и дальнейшего сложного лечения поможет профилактика. Чтобы свести к минимуму риск патологии, необходимо строго соблюдать правила гигиены и ухода за лицом и глазами, использовать гипоаллергенную косметику, носить современные линзы с высокой увлажненностью и дышащей способностью. Пациентам старше 45 лет важно все время контролировать уровень внутриглазного давления.

Если патология роговицы все же появилась, то следует как можно раньше начать лечение, чтобы не допустить ее перерастания в хроническую форму.

Источник

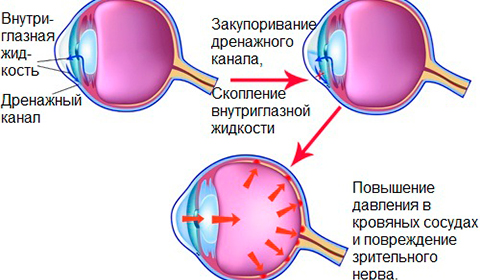

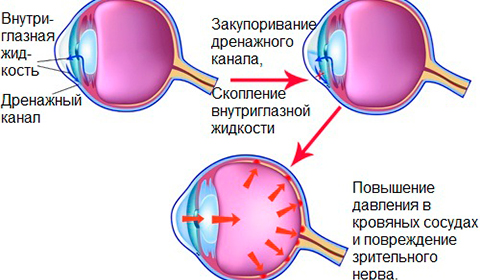

Глаукома – глазное заболевание, связанное с повышением внутриглазного давления и медленным разрушением сетчатки и зрительного нерва. У пациента снижается острота зрения, а также выпадают поля зрения. Если ее не лечить, патология может привести к слепоте. Болезнь способна затрагивать один или сразу оба глаза, а также, развившись на одном глазу, при отсутствии врачебных мер возникает и на втором. Глаукома считается болезнью пожилых людей, так как преимущественно диагностируется у пациентов старше 60 лет. Однако патология может развиться в любом возрасте, бывает и у детей — врожденная.

В этой статье мы расскажем, что такое глаукома, простыми словами. Вы узнаете о механизме ее развития, симптомах, профилактических мерах. Консультацию офтальмолога, а если возникнет потребность, и лечение вы получите в Поликлинике Отрадное. Запишитесь на прием в удобное для вас время по телефону, указанному на сайте.

Глаукома — что это за болезнь

Чтобы это понять, нужно разобраться в строении глаза. По форме он напоминает шар, отсюда и название — глазное яблоко. Этот шар состоит из множества слоев, каждый из которых выполняет свою важную функцию. От совокупности и слаженности функций зависят острота зрения и общее здоровье глаза.

Наружная оболочка глаза называется конъюктивой, а под ней находится белая пленка — склера. Ее функция — защитная. Часть склеры, в центре передней поверхности глаза, выпуклая и прозрачная. Это роговица. Она отвечает за обеспечение доступа света внутрь глаза и его преломление. Участок, соединяющий склеру и роговицу, называется лимб, там находятся стволовые клетки, благодаря которым наружные слои роговицы регулярно обновляются.

Следующий за склерой слой — сосудистая оболочка. Она состоит из трех отделов, отвечает за кровоснабжение всех глазных структур, а также за глазной тонус. К отделам сосудистой оболочки относятся:

- радужная оболочка;

- хориоидея — сосудистая система;

- цилиарное тело — отвечает за выработку внутриглазной жидкости, которой заполнены камеры глаза.

В глазу две камеры. Передняя находится между роговицей и радужкой. Ее периферическая часть именуется углом передней камеры. Задняя камера расположена между стекловидным телом и задней частью радужки. Через угол передней камеры, где находится дренажная система, осуществляется отток внутриглазной жидкости. Внутриглазная жидкость отвечает за питание передней части стекловидного тела, хрусталика и других структур, в которых нет кровеносных сосудов. Также она нормализует внутриглазное давление.

Слой, следующий за сосудистой оболочкой – сетчатка. В ее состав входят нервные клетки. На ней отображаются изображения, а зрительный нерв проводит информацию о них к мозгу. То есть наше зрение – это «заслуга» сетчатки. Под всеми вышеназванными оболочками расположены стекловидное тело и хрусталик.

Глаукома возникает из-за нарушения оттока внутриглазной жидкости. В связи с этим сбоем глазные камеры переполняются, в глазу повышается давление, что негативно сказывается на сосудах глазного нерва. Они защемляются, это затрудняет поступление крови к глазному нерву и нарушает его питание. Если это будет продолжаться регулярно, нерв может атрофироваться. Кроме того ухудшается передача нервных импульсов к мозгу — зрение нарушается, а со временем может развиться слепота.

Существует две основные формы заболевания (по характеру сбоя оттока жидкости):

- Открытоугольная глаукома (90% случаев).

- Закрытоугольная глаукома.

При открытоугольной форме снижается качество работы дренажной глазной системы, но доступ к ней не заблокирован. При таком типе заболевания симптомы могут не проявляться в течение нескольких лет. А затем человек понимает, что на одном глазу ухудшилось или пропало зрение. У других пациентов присутствуют следующие признаки глаукомы открытоугольного типа: наличие ореолов вокруг источников света (если посмотреть на них), незначительная пелена перед глазами.

При закрытоугольной форме доступ к дренажной системе глаза блокируется радужкой. Такому типу заболевания свойственны острые приступы. Внутриглазное давление резко нарастает, вызывая боли в глазу и соответствующей половине головы. Этим симптомам сопутствуют сбои зрения: оно может затуманиться или совсем исчезнуть. Как и при открытоугольной форме, пациент наблюдает ореолы вокруг источников света.

Справка! Выделяют еще одну форму заболевания — нормотензивную глаукому. Она отличается отсутствием повышения внутриглазного давления. При этом происходит разрушение зрительного нерва и выпадение полей зрения. Считается, что патология развивается при особой чувствительности зрительного нерва и сбоях кровообращения. Обычно такая форма присуща пациентам с пониженным артериальным давлением.

Виды и стадии развития глаукомы

По происхождению заболевание может быть:

- Врожденным – развивается вследствие генетических нарушений, внутриутробных и родовых травм, сбоев развития глазных структур, обычно выявляется у малышей младше 3 лет.

- Первичным – возникает из-за возрастных изменений.

- Вторичным – развивается на фоне других глазных или общих патологий, после операций и приема некоторых лекарств.

4 стадии развития глаукомы:

- Начальная – связана с периодическим повышением внутриглазного давления, в центральном поле зрения есть дефекты, границы поля зрения не нарушены.

- Развитая – страдает боковое зрение, сужаются поле зрения в целом.

- Запущенная – наблюдается значительное сужение поле зрения.

- Терминальная – полная слепота или сохранение лишь чувствительности к свету.

Причины развития глаукомы

Пока точно можно сказать лишь о том, что существует наследственная предрасположенность к данной патологии. Точные причины глаукомы пока не определены. В список возможных причин входят:

- процессы старения организма;

- эндокринные и сердечно-сосудистые заболевания;

- дефекты строения глазных структур.

Глаукома чаще развивается у людей:

- со значительной степенью дальнозоркости или близорукости (после 40 лет);

- старше 60 лет (даже со здоровыми глазами);

- с диагностированными заболеваниями нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

- с гипотонией (пониженным давлением);

- проходящих длительное лечение гормональными препаратами;

- с повышенным внутриглазным давлением;

- с травмами и патологиями глаз, а также перенесших операции на глаза.

Важно!Людям, входящим в группу риска, необходимо регулярно посещать офтальмолога. Также профилактические визиты необходимы пациентам, родственники которых страдают глаукомой, поскольку точно доказана генетическая предрасположенность.

Симптомы

К признакам врожденной глаукомы относят:

- помутнение роговицы;

- повышенную светочувствительность глаз;

- увеличение глазного яблока;

- слезоточивость;

- отек роговицы.

Симптомы приобретенной глаукомы:

- болезненные ощущения или чувство тяжести в глазах, близлежащих областях;

- покраснение глаз;

- туманность зрения, пациент видит перед глазами пелену или сетку;

- ощущение, что органы зрения переполнены влагой;

- сужение поля зрения;

- ухудшение зрения в сумерках или темноте;

- появление ореолов вокруг источников света.

При остром приступе глаукомы наблюдаются:

- резкая боль в глазу и соответствующей части головы;

- ухудшение общего самочувствия;

- дискомфорт в области сердца;

- тошнота и рвота.

При остром приступе следует незамедлительно обратиться к врачу, так как следует срочно снизить внутриглазное давление. При отсутствии медицинской помощи могут возникнуть осложнения.

Диагностика

Для выявления заболевания необходимы следующие диагностические исследования:

- осмотр глазного дна;

- оценка внутриглазного давления;

- УЗИ глаза, допплерография (изучение кровотока в глазных сосудах);

- измерение толщины хрусталика, передней глазной камеры;

- исследование поля зрения;

- измерение рефракции (преломляющей способности глаза);

- гониоскопия – оценка состояния передней глазной камеры.

Лечение

Лечение глаукомы может быть как консервативным, так и хирургическим. Все методы направлены на снижение внутриглазного давления и нормализацию оттока внутриглазной жидкости. Консервативное лечение заключается в назначении лекарств (капель или внутримышечных, внутриглазных, внутривенных инъекций), снижающих внутриглазное давление, ускоряющих обменные процессы и кровообращение в глазу. Если эти методы не дают нужного результата, проводят операцию.

Наиболее распространенным является лазерное лечение:

- иридэктомия – в ходе операции в периферическом отделе радужной оболочки проделывают отверстие для оттока жидкости;

- трабекулопластика – на трабекулярную сеть (соединение ресничного края радужки и края задней поверхности роговицы) глаза наносят микроожоги.

Также могут применяться методы микрохирургии, относящиеся к 5 основным группам:

- Фильтрующие операции – хирург формирует новые пути для оттока жидкости.

- Непроникающие фильтрующие операции – подразумевают истончение периферического участка мембраны роговицы, сквозных отверстий при этом не образуется. Эффективны на начальных стадиях заболевания.

- Операции, помогающие восстановить отток внутриглазной жидкости – чаще всего удаляют часть радужки или расширяют угол передней камеры.

- Циклодеструктивные операции – хирург травмирует участки ресничной мышцы, затем они отмирают, при этом синтез внутриглазной жидкости уменьшается.

- Применение искусственных дренажей – в глаз помещают особое дренирующее устройство, позволяющее нормализовать отток жидкости.

Операции проводятся амбулаторно, и пациент способен в короткие сроки вернуться к обычному образу жизни. При лечении глаукомы может возникнуть потребность в помощи эндокринолога и кардиолога.

Источник

Здравствуйте, уважаемые читатели. В статье расскажу о глаукоме 2 степени, о развитии этого заболевания и симптоматике, что позволит больному следить за состоянием своих глаз, своевременно обращаться за медицинской помощью и проводить профилактические мероприятия.

Люди часто не обращают внимание на ухудшение центрального зрения, цветовосприятия и искажение очертаний предметов. А это первые признаки ухудшения зрения, которые могут закончиться его потерей.

В начальной стадии заболевание диагностировать довольно сложно, а вот глаукома 2 степени выдает себя четкими проявлениями, поэтому распознать ее проще. На этой стадии болезнь хорошо поддается лечению и есть гарантии восстановления зрения.

Что собой представляет глаукома?

Многие люди слышали о глазном заболевании — глаукоме, но конкретно, что это такое, не знают. Между тем глаукому называют одним из опасных глазных заболеваний от которого можно лишиться зрения.

Офтальмологи утверждают, что почти 3% населения подвержены болезни. Вероятность заболеть повышается после 40 лет, а к 50-60 годам развивается глаукома второй степени.

Глаукома считается хронической болезнью. На начальном этапе периодически повышается внутриглазное давление, нарушается отток внутриглазной жидкости, имеются проблемы функционирования сетчатки, возникает поражение зрительного нерва. Вследствие этого проявляются дефекты зрения.

Болезнь может быть в открытоугольной и закрытоугольной формах. Открытая форма начинается незаметно и заболевший на начальных стадиях не испытывает дискомфорта. При второй форме, которая встречается редко, заболевание прогрессирует быстро и плохо поддается лечению.

Причины открытоугольной глаукомы

Спровоцировать появление этого заболевания могут такие предрасполагающие факторы, как миопия, воспаление, дальнозоркость. Но это всегда целый комплекс связанных между собой патологических состояний, которые в сумме дают такое заболевание, как открытоугольная форма глаукомы. Основные причины и факторы риска развития глаукомы:

- Возраст – к 40 годам в организме накапливается много хронических заболеваний, изменяется структура тканей. Если человек еще и имеет плохие привычки, риск развития глаукомы повышается в несколько раз. Ухудшение кровообращения и трофики тканей происходят постепенно, и в определенный момент наступает острый период глазного заболевания.

- Сдавливание глазного нерва новообразованиями, гематомой после получения травмы. Когда продолжительное время происходит компрессия, нарушается функциональная способность нерва, он отмирает.

- Дисфункции оттока глазной жидкости – это нарушение лежит в основе развития заболевания, так как провоцирует повышенное внутриглазное давление. Скопление жидкости на фоне закупорки канала или иной причины приводит к острому началу глаукомы.

- Дистрофические процессы в глазу – нарушение питания зрительного нерва и структур, ишемия тканей, распад волокон запускает механизм разрушения глаза и наступает слепота на фоне остроугольной глаукомы и в таком случае лечение оказывается неэффективным.

- Гипоксия, недостаточность кровообращения – сопутствующие факторы нарушения.

По мере развития недуга, глазной нерв постепенно атрофируется и его часть находится в пассивном состоянии, то есть не берет участие в функциональных процессах. В таком случае еще есть возможность полного восстановления зрения, путем активации нервных окончаний.

Совет! Первичное заболевание проявляется преимущественно на стадии отмирания нерва, когда зрение начинает все сильнее ухудшаться. Это опасный период, и за короткий срок функция движения глаз может полностью прекратиться. Ранее выявление симптомов и эффективная профилактика осложнений – это шанс восстановить зрение, применяя медикаментозные препараты и хирургическое лечение, но вернуть былое состояние глаза уже не получится.

Основные причины заболевания

Основной причиной глаукомы медицина считает скачки внутриглазного давления. Изменение давления кроется в дисбалансе образования и оттока внутриглазной жидкости.

Провоцирующими факторами являются возрастные изменения, наследственность, развитие близорукости, неврологические болезни, нарушения функционирования щитовидной железы, пониженное артериальное давление и сахарный диабет.

Важно! Глазные болезни, такие, как катаракта, иридоциклит, ретинит могут также стать причиной глаукомы.

Часто причины заболевания связывают со стрессами, вредными пристрастиями, травмами глаз или приемом некоторых медикаментов.

Прогноз и профилактика

Несмотря на то, что даже современные методы лечения не позволяют избавиться от глаукомы навсегда, терапия помогает сохранить зрение и обеспечить комфортную жизнь пациенту. Даже если глаукома не сопровождается выраженными симптомами, нельзя отказываться от лечения, ведь патология постоянно прогрессирует и на позднем этапе развития приводит к необратимой слепоте.

Факторы риска:

- возраст от 40 лет;

- наличие глаукомы у родственников;

- рефракционные нарушения;

- сахарный диабет;

- наличие псевдоэксфолиаций;

- длительная терапия кортикостероидами (лечение бронхиальной астмы, аутоиммунных заболеваний);

- сбои в центральном кровообращении (гипертония или гипотония, инфаркт миокарда, вегетососудистая дистония, нарушения мозгового кровообращения);

- сбои в местном и региональном кровообращении (сосудистые спазмы, мигрень, сужение просвета сонной артерии);

- болезни щитовидной железы.

Наличие каждого из факторов риска повышается вероятность развития глаукомы. Если имеется сразу несколько тревожных сигналов, рекомендуется чаще посещать окулиста и реагировать на все симптомы. На ранней стадии глаукомы прогноз, как правило, благоприятен. Человек может осуществлять жизнедеятельность и работать практически на любой должности.

Профилактика глаукомы у людей без предрасположенности сводится к прохождению обследования каждые полгода. Пациенты с установленным диагнозом должны встать на диспансерный учет и посещать врача каждые 2-3 месяца.

Открытоугольная глаукома – очень опасное заболевание, которое не всегда дает выраженные симптомы, но без лечения за считанные годы приводит к инвалидности. Поэтому так важно регулярно посещать офтальмолога и отслеживать состояние своей зрительной системы, в особенности при достижении 40 лет. Не стоит ждать первых проявлений глаукомы, лучше вовремя начать лечение и обеспечить себе комфортную жизнь.

Симптомы глаукомы второй степени

Клиническими признаками являются:

- слезоточивость;

- пелена на глазах при пробуждении;

- зрение становится хуже в темное время суток;

- в глазах ощущается тяжесть.

Указанные признаки — первый сигнал о том, что надо немедленно посетить офтальмолога.

Открытоугольная глаукома на первой стадии не дает явных признаков ухудшения зрения.

Симптомы второй стадии более явные — больной ощущает ухудшение зрения: периодически перед глазами возникает пелена или мерцающие точки; быстро наступает усталость при высокой нагрузке — при письме, чтении, работе перед монитором; со стороны носа сужается поле зрения; пораженное глазное яблоко увеличивается, появляется резь и болевые ощущения.

На второй стадии диагностировать недуг проще, но риск неприятных последствий более высокий.

Острый приступ закрытоугольной глаукомы

Острый приступ опасен тем, что приводит к необратимым последствиям. При появлении признаков данного состояния, нужно сразу обратиться к медицинскому специалисту.

Характерные симптомы:

- Сильная боль, которая локализуется в области зрительного аппарата. При этом неприятные ощущения отдают в виски.

- Болевой синдром возле надбровных дуг.

- Резкое ухудшение зрения.

- Нарастание боли в голове, от которой сложно избавиться при помощи медицинских препаратов.

К подобному состоянию приводят различные провоцирующие факторы. Среди них можно выделить нервное потрясение, сильное переохлаждение, повышенные физические нагрузки, злоупотребление жидкостями. Есть и другие причины, которые провоцируют появление проблемы. Например, приступ начинается при бесконтрольном использовании медицинских препаратов, которые способны воздействовать на глаза и сосуды. Также при пребывании в тёмном помещении в течение долгого времени может возникнуть острая стадия.

https://youtube.com/watch?v=Af4vwapkgi4

Как проводится диагностика?

Очевидно, что чем раньше будет поставлен диагноз, тем оптимистичнее будет прогноз на выздоровление и восстановление функций зрения. В состав диагностики входят следующие процедуры:

- измеряется ВГД (внутриглазное давление);

- расширяются зрачки с помощью медикаментов и дается оценка формы и цвета зрительного нерва;

- определяется поле зрения по периметру;

- измеряется угол между роговицей и радужкой;

- определяется толщина роговичного слоя (метод пахиметрии); определяется толщина нейрональных клеток.

В первую очередь доктор измеряет давление внутри глаза и исследует глазное дно, затем при необходимости назначаются следующие исследования.

Методами диагностики являются:

- мониторинг тонометрии за сутки. Существенные колебания внутриглазного давления в течение суток указывают на заболевание;

- проведение периметрии и кампиметрии. Позволяют выявить центральные и парацентральные скотомы и наличие сужений в поле зрения;

- изучение глазного дна на офтальмоскопе и биомикроскопические исследования позволяют отследить, как меняется глазное дно.

При второй стадии заболевания отмечаются значительные скачки давления, изменения глазного дна, имеются сдвиги сосудистых пучков зрительных нервов.

Вас может заинтересовать: Тонография глаза при глаукоме — суть метода и анализ результатов

Проявление

Следует сказать, что существует триада симптомов, характерных для глаукомы любой формы:

- Повышение или колебание внутриглазного давления (ВГД);

- Формирование атрофии зрительного нерва, а также экскавации его диска (глаукомная оптическая нейропатия);

- Патология полей зрения в виде их сужения.

Эти симптомы принимаются во внимание при определении стадии глаукомы. Вот их краткая характеристика:

- I стадия (начальная) – поля зрения в норме; возникают незначительные изменения в парацентральных отделах (скотомы, расширение зоны слепого пятна). Расширение экскавации диска зрительного нерва (ДЗН). Как правило, человек еще не испытывает никаких неудобств.

- II стадия (развитая) – выраженное изменение полей зрения в парацентральной части. Сужение полей зрения на 10° и более в верхне- и/или нижненазальном сегменте. Экскавация ДЗН достигает его края.

- III стадия (далеко зашедшая) – поле зрения сужается с назальной стороны до 15° и менее от точки фиксации. Субтотальная краевая экскавация ДЗН.

- IV стадия (терминальная)— тотальная утрата зрительных функций или светоощущение с неправильной светопроекцией. Возможно сохранение островка поля зрения в височной части. Тотальная экскавация ДЗН.

Первые заметные для человека признаки заболевания появляются лишь на II стадии болезни (см. фото). Самым характерным является постепенное сужение полей зрения.

Открытоугольная форма

Возникает чаще у людей старше 35 лет и протекает, как правило, бессимптомно, с постепенным повышением ВГД и безболезненным снижением зрения.

Редко при ПОГ возможно появление жалоб на радужные ореолы при взгляде на свет, астенопию (быструю утомляемость глаз) и «затуманивание» перед глазами.

При тонометрии выявляется повышение ВГД до 40-60 мм рт.мт.

При биомикроскопии выявляются изменения в конъюнктиве и эписклере – нарушение калибра сосудов (суженые артериолы, расширенные венулами).

Возникают мелкие геморрагии, «зернистый» ток крови, воронкообразно расширенные передние цилиарные артерии у входа в эмиссарий («симптом кобры»). Развиваются явления некроза стромы радужки.

При офтальмоскопии – дефект слоя нервных волокон: его истончение и сглаженность в околопапиллярной зоне, атрофия с экскавацией и геморрагии на ДЗН.

При исследовании полей зрения выявляются парацентральные скотомы, расширение зоны слепого пятна, поля зрения сужены преимущественно в назальных квадрантах.

Первичная закрытоугольная

Наибольшая частота возникновения приходится на возраст 60-70 лет, однако возможно появление ее в любом возрасте. Чаще ЗУГ развивается у женщин и в гиперметропичных глазах, что связано с более мелкой передней камерой.

Часто проявляется приступами. Существует острые и подострые приступы ЗУГ.

Острый приступ ЗУГ

Как правило, ЗУГ проявляется именно в этом варианте после действия провоцирующих факторов. В большинстве случаев поражается один глаз, однако процесс может быть и двусторонним.

При этом появляются следующие симптомы:

- Внезапная резкая боль в глазу и одноименной половине головы распирающего характера с иррадиацией в лобную, височную, скуловую области (по ходу тройничного нерва);

- Выраженное нарушение зрения («затуманивание» или снижение вплоть до полного его исчезновения)

- Появление радужных ореолов при взгляде на источники света;

- При резко выраженном приступе – брадикардия, тошнота, рвота.

При осмотре глаза отмечается отек роговицы, расширение эписклеральных сосудов, мелкая передняя камера, выпячивание радужки, мидриаз, реакции зрачка на свет отсутствует. Кроме того, ВГД резко повышено – 50 мм рт.ст. и более. Гониоскопия выявляет блокированный угол передней камеры.

Подострый приступ ЗУГ

Достаточно редкое явление. При нем возникает незначительное нарушение зрения, возникновение радужных кругов при взгляде на источники света.

При обследовании:

- Незначительная инъекция глаза;

- Легкий отек роговой оболочки;

- Нерезко выраженный мидриаз;

- ВГД не выше 35 мм рт.ст;

- Гониоскопия передней камеры выявляет блокированный её угол.

Подострый приступ проходит безо всяких последствий. При этом не возникает странгуляция сосудов, атрофические и некротические процессы в радужке.

А в этом видео вы найдете ответ на вопрос «может ли быть глаукома без повышения внутриглазного давления?».

Какое лечение необходимо при глаукоме второй степени?

Сразу же следует предупредить, что глаукома полностью не излечивается. Но остановить течение болезни можно. Важно помнить, что такая серьезная проблема самолечением не решается. Только офтальмолог после диагностики решает, как будет проходить лечение.

При глаукоме 2 степени может быть назначено:

- местное медикаментозное лечение;

- применение нейропротекторов;

- физиотерапия;

- хирургическое вмешательство.

Медикаментозное лечение включает препараты для увеличения оттока жидкости. Это капли Траватан, Ксалатан. Закапывать их надо на ночь по капле. Для уменьшения выработки жидкости показаны средства из группы адреноблокаторов. Закапывать их следует два раза в сутки. Самыми популярными являются капли Тимолол и Бетоптик. Такие лекарства, как Азопт или Трусопт также способствуют уменьшению выработки жидкости.

Препараты назначаются глазным врачом и подбираются каждому пациенту индивидуально. Доктор проводит мониторинг состояния глаз пациента и корректирует курс лечения при необходимости. Для того, чтобы замедлить процесс развития болезни назначаются гипотензивные капли.

Нейропротекторы способствуют регенерации нервных тканей. Назначаются курсы инъекций витаминов, специальные капли для глаз с витаминными комплексами и ноотропные препараты.

Физиотерапия включает методы электростимуляции зрительных нервов, магнитотерапии, лазерную терапию.

В случае, если указанное лечение неэффективно, и болезнь переходит со 2 на 3 стадию, то показано хирургическое вмешательство.

Источник