Локальный эпидуральный отек что это

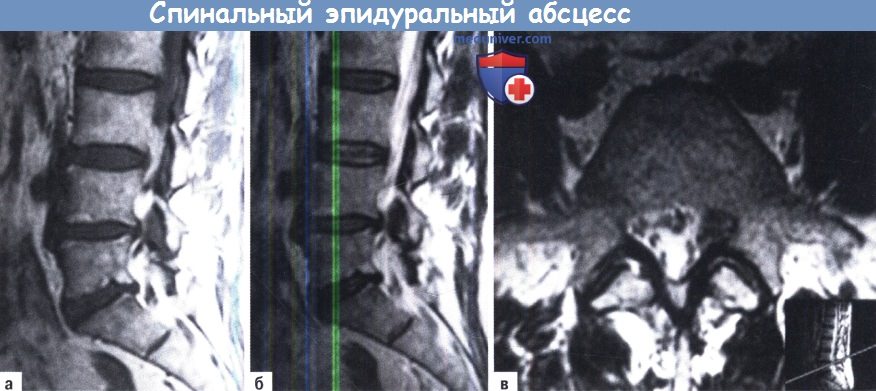

Спинальный эпидуральный абсцесс — ограниченное гнойное воспаление эпидурального спинномозгового пространства. Проявляется острой болью в спине, трансформирующейся в корешковый синдром, появлением и прогрессированием парезов, тазовых расстройств и чувствительных нарушений в соответствии с топикой абсцесса. В ходе диагностики оптимальным является проведение МРТ спинного мозга, при отсутствии такой возможности — спинальной пункции и миелографии. Лечение состоит в как можно более ранней оперативной декомпрессии спинного мозга с дренированием абсцесса, проводимой на фоне массивной антибиотикотерапии.

Общие сведения

Спинальный эпидуральный абсцесс — локальный гнойно-воспалительный процесс, возникающий в эпидуральном пространстве. Последнее представляет собой щель, располагающуюся между твердой (дуральной) спинальной мозговой оболочкой и стенками позвоночного канала. Эпидуральное пространство заполнено рыхлой клетчаткой и венозными сплетениями. По нему гнойное воспаление может распространяться в церебральном или каудальном направлении, занимая пространство, соответствующее нескольким позвоночным сегментам.

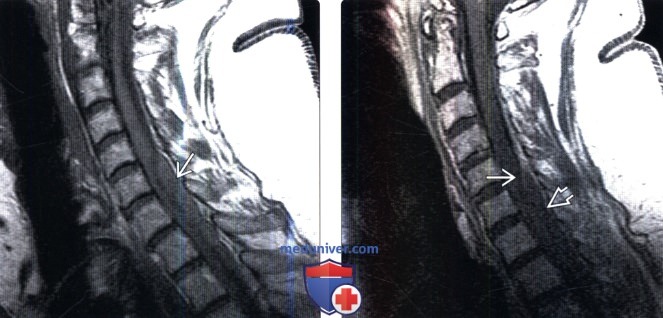

В литературе по неврологии спинальный эпидуральный абсцесс можно встретить под синонимичным названием «ограниченный гнойный эпидурит». Частота встречаемости эпидурального абсцесса спинного мозга в среднем составляет 1 случай на 10 тыс. госпитализаций. Наиболее часто, примерно в половине случаев, наблюдается абсцесс среднегрудного отдела позвоночника. Около 35% приходится на эпидуральные абсцессы поясничного отдела, 15% – на шейный отдел. Заболевают преимущественно люди в возрасте от 40 до 75 лет с пониженной сопротивляемостью иммунной системы. Современная тенденция к росту заболеваемости, по всей видимости, обусловлена увеличением численности пожилого населения и количества лиц с пониженным иммунитетом.

Спинальный эпидуральный абсцесс

Причины спинального эпидурального абсцесса

Спинальный эпидуральный абсцесс является следствием попадания в субдуральное пространство инфекции. В качестве инфекционных агентов могут выступать стафилококки (50-60% случаев), стрептококковая инфекция, анаэробные микроорганизмы, специфические возбудители (например, палочка туберкулеза), грибы. Занос инфекции в эпидуральное пространство возможен гемато- и лимфогенным способом из существующих в организме удаленных инфекционных очагов, таких как фурункулез, заглоточный абсцесс, нагноившаяся киста средостения, инфекционный эндокардит, пиелонефрит, гнойный цистит, периодонтит, гнойный отит, пневмония и пр.

Спинальный эпидуральный абсцесс может возникнуть в результате распространения гнойного воспаления из рядом расположенных структур при остеомиелите или туберкулезе позвоночника, абсцессе поясничной мышцы, пролежнях, ретроперитонеальном абсцессе. Примерно до 30 % случаев эпидурального абсцедирования связаны с проникновением инфекции вследствие травмы позвоночника, например, перелома позвонка с вклинением его частей или осколков в клетчатку эпидурального пространства. Возможно образование посттравматической гематомы с ее последующим нагноением. В редких случаях спинальный эпидуральный абсцесс формируется как осложнение эпидуральной анестезии, люмбальных пункций или хирургических операций на позвоночнике.

Немаловажное значение в развитии абсцедирования имеет иммунокомпрометированное состояние организма больного, при котором проникающие в субдуральное пространство микроорганизмы не получают достойного отпора иммунной системы. Причинами снижения иммунного ответа могут быть пожилой возраст, хронический алкоголизм, наркомания, ВИЧ-инфекция, сахарный диабет и др.

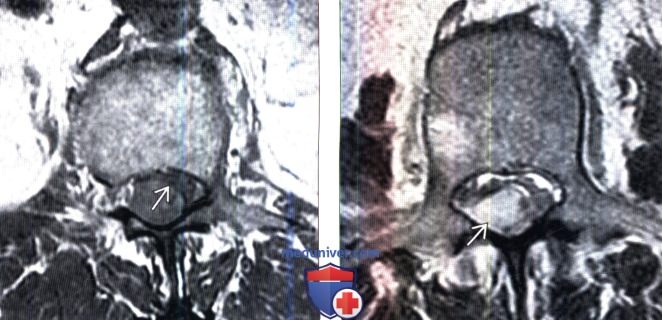

Формирование абсцесса в спинальном эпидуральном пространстве сопровождается развитием ликвороциркуляторного блока и нарастающей компрессией спинного мозга. В отсутствие быстрой ликвидации абсцесса в спинном мозге на фоне сдавления происходят необратимые дегенеративные процессы, влекущие за собой формирование стойкого неврологического дефицита.

Симптомы спинального эпидурального абсцесса

Спинальный эпидуральный абсцесс манифестирует соответствующей его локализации разлитой болью в спине, подъемом температуры тела до высоких цифр, ознобами. Отмечается локальная ригидность позвоночных мышц, болезненность перкуссии остистых отростков, положительные симптомы натяжения. Затем наступает 2-я стадия болезни — боль трансформируется в корешковый синдром, что сопровождается снижением сухожильных рефлексов в соответствии с уровнем поражения. На 3-ей стадии возникают парезы и тазовые нарушения, свидетельствующие о компрессии проводящих спинальных путей, зачастую наблюдаются парестезии. Переход в 4-ую стадию сопровождается быстрым нарастанием парезов вплоть до полных параличей, проводниковыми нарушениями чувствительности.

Неврологическая картина неспецифична. Периферические вялые параличи отмечаются на уровне локализации субдурального абсцесса, а ниже этого уровня определяются проводниковые расстройства: центральные параличи и сенсорные нарушения. В проекции абсцесса на поверхности спины может наблюдаться гиперемия кожи и отечность подлежащих тканей.

Скорость развития клиники в соответствии с указанными выше стадиями вариативна. Острый субдуральный абсцесс характеризуется формированием параличей спустя несколько суток от дебюта болезни, хронический — через 2-3 недели. При хроническом абсцессе высокая лихорадка зачастую отсутствует, чаще наблюдается субфебрилитет. Трансформация острого абсцесса в хронический сопровождается снижением температуры тела и некоторой стабилизацией клиники, иногда уменьшением выраженности симптомов спинальной компрессии. Течение хронического абсцесса представляет собой смену обострений и затуханий клинических симптомов.

Диагностика спинального эпидурального абсцесса

Неспецифичность симптомов и данных неврологического статуса не позволяют неврологу и нейрохирургу достоверно диагностировать спинальный субдуральный абсцесс. Заподозрить его можно при наличии инфекционного процесса в области позвоночного столба или удаленного очага гнойной инфекции. При остром процессе возникают соответствующие изменения в клиническом анализе крови (ускорение СОЭ, лейкоцитоз), хронический абсцесс характеризуется слабой выраженностью островоспалительных изменений крови. Данные о характере возбудителя может дать бакпосев крови.

Проведение рентгенографии позвоночника помогает выявить или исключить остеомиелит и туберкулезный спондилит. Люмбальная пункция возможна только при расположении абсцесса выше нижнегрудных сегментов. Поражение ниже грудного уровня является противопоказанием для ее проведения, поскольку существует опасность внесения пункционной иглой инфекции в арахноидальное пространство с развитием гнойного менингита. В таких случаях возможна субокципитальная пункция.

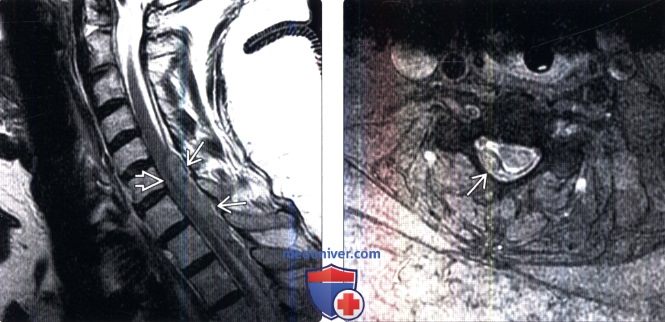

Люмбальную или субокципитальную пункцию совмещают с проведением соответственно восходящей или нисходящей миелографии. Последняя выявляет экстрадуральное (частичное или полное) сдавление спинного мозга, однако малоинформативна в отношении дифференциации вызвавшего компрессию объемного образования, т. е. не может различить абсцесс, гематому и опухоль спинного мозга. Наиболее надежным и безопасным способом диагностировать спинальный субдуральный абсцесс является проведение КТ, оптимально — МРТ позвоночника.

Лечение и прогноз спинального эпидурального абсцесса

Спинальный эпидуральный абсцесс является показанием к срочному хирургическому вмешательству. Проводится декомпрессия спинного мозга путем ламинэктомии и дренирование субдурального пространства. При наличии остеомиелита в ходе операции производится удаление нежизнеспособных костных тканей с последующей фиксацией позвоночника. Своевременно проведенная операция предотвращает развитие парезов или уменьшает их степень.

Антибиотикотерапия начинается эмпирически (до получения результатов бакпосева) еще на стадии предоперационной подготовки с парентерального введения препаратов широкого спектра (амоксициллина, рифампицина, ванкомицина, цефотаксима), их комбинации или комбинированных антибактериальных препаратов (например, амоксициллин+клавулановая кислота). Затем переходят на пероральный прием антибиотиков. Продолжительность лечения антибиотиками составляет от 1 до 2 мес. При диагностике туберкулеза проводится консультация фтизиатра и назначается противотуберкулезная терапия.

От 18% до 23% случаев субдурального абсцесса спинного мозга заканчиваются смертельным исходом в результате сепсиса, ТЭЛА и др. осложнений. Наиболее неблагоприятный прогноз у пожилых пациентов при осуществлении хирургического вмешательства после развития параличей. При ранней диагностике и проведении оперативного лечения до возникновения парезов прогноз благоприятный. После операции отмечается остановка прогрессирования неврологических нарушений. Однако при выраженном характере неврологического дефицита его регресс не происходит даже в случаях, когда оперативное лечение проводилось в первые 6-12 ч его появления.

Источник

Спинальный эпидуральный абсцесс позвоночника – методы диагностики, лечения по Европейским рекомендацияма) Определение: б) Этиология/эпидемиология: в) Симптомы спинального эпидурального абсцесса позвоночника: г) Диагностика: д) Лечение спинального эпидурального абсцесса позвоночника:

– Также рекомендуем “Поперечный миелит при ВИЧ – методы диагностики, лечения по Европейским рекомендациям” Оглавление темы “Нейрохирургия позвоночника.”:

|

Источник

Лучевая диагностика спонтанной эпидуральной гематоме позвоночникаа) Терминология: б) Визуализация: 1. Общие характеристики спонтанной эпидуральной гематомы: 2. Рентгенологические данные: 3. КТ при спонтанной эпидуральной гематоме: 4. МРТ при спонтанной эпидуральной гематоме: 5. Несосудистые интервенционные рентгенологические исследования: 6. Рекомендации по визуализации:

в) Дифференциальная диагностика спонтанной эпидуральной гематомы: 1. Эпидуральный метастаз: 2. Лимфома: 3. Грыжа диска, мигрировавшая грыжа диска: 4. Эпидуральный абсцесс: 5. Субдуральная гематома: 6. Эпидуральный липоматоз:

г) Патология: 1. Общие характеристики: 2. Макроскопические и хирургические особенности:

д) Клинические особенности: 1. Клиническая картина спонтанной эпидуральной гематомы: 2. Демография: 3. Течение заболевания и прогноз: 4. Лечение спонтанной эпидуральной гематомы: е) Диагностическая памятка. Советы по интерпретации изображений: ж) Список использованной литературы: – Также рекомендуем “МРТ при субдуральной гематоме позвоночника” Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 6.9.2019 |

Источник