Конфигурация лица изменена за счет коллатерального отека

При внешнем осмотре больных с острым гнойным периоститом всегда можно отметить более или менее выраженную асимметрию лица за счет коллатерального отека мягких тканей вблизи очага воспаления периоста. Как отмечает Г. А. Васильев (1972), распространяется он довольно типично в зависимости от расположения зуба, явившегося «причиной» гнойного периостита.

Если, например, «причиной» гнойного периостита явились верхние резцы, то значительно отекает и увеличивается в размерах верхняя губа. Отек в таких случаях распространяется на крылья и дно носа. При этом в ряде случаев гнойный экссудат может проникнуть под надкостницу переднего отдела дна носовой полости и образовать там абсцесс. В тех же случаях, когда причиной гнойного периостита послужили верхние клыки или верхние малые коренные зубы, выраженный отек захватывает ткани щечной и скуловой областей, нередко распространяясь на нижнее и даже на верхнее веки. При гнойном периостите, возникшем от верхних больших коренных зубов, коллатеральный отек тканей щечной и околоушно-жевательной областей доходит почти до ушной раковины, но редко распространяется на нижнее веко.

Для гнойного периостита, возникшего от нижних резцов, характерным является распространение коллатерального отека на нижнюю губу, подбородок и на передний отдел подподбородочной области. При возникновении гнойного периостита от нижнего клыка или малых коренных зубов отек захватывает нижний отдел щечной области и распространяется в подчелюстную область. Если же причиной гнойного периостита послужили нижние большие коренные зубы, то в таких случаях коллатеральный отек, располагаясь в нижних отделах щеки, распространяется в подчелюстную и околоушно-жевательную области. В ряде случаев воспалительный процесс от нижних коренных зубов захватывает надкостницу угла и ветви челюсти и распространяется на прикрепляющиеся здесь мышцы (жевательную и медиальную крыловидную), вызывая воспалительную контрактуру. При этом кожные покровы в цвете не изменены и хорошо собираются в складку.

Иногда при первичной локализации инфекционного очага в области нижних больших коренных зубов поражается периост альвеолярной части нижней челюсти не с вестибулярной, а с язычной поверхности (по Я. М. Биберману, 1963 — в 9,4%). В таких случаях лишь у некоторых больных отмечается умеренный коллатеральный отек тканей в заднем отделе подчелюстного треугольника. У таких больных имеет место значительное ограничение открывания рта, вызванное распространением воспалительного процесса на нижний отдел медиальной крыловидной мышцы.

Коллатеральный отек отсутствует и асимметрии лица не наблюдается, если воспалительный процесс распространяется на надкостницу твердого нёба и там образуется поднадкостничный абсцесс. Это происходит от верхних боковых резцов при изогнутости их корней кзади в нёбную сторону от нёбного корня первого верхнего малого коренного зуба и от нёбных корней верхних больших коренных зубов.

При осмотре полости рта, если имеет место воспаление надкостницы на вестибулярной поверхности альвеолярного отростка верхней челюсти или альвеолярной части нижней челюсти, можно отметить выраженную гиперемию и отек слизистой оболочки десны не только в области зуба, явившегося местом входных «ворот» для инфекции, но и на некотором расстоянии от этого зуба. Переходная складка в этой области вначале бывает сглаженной, а затем она выбухает. При пальпации альвеолярного отростка верхней челюсти или альвеолярной части нижней челюсти на вестибулярной поверхности отмечается диффузное утолщение покрывающих кость тканей. Зуб, послуживший «причиной» периостита, становится подвижным, перкуссия его вызывает появление боли.

В дальнейшем под надкостницей альвеолярного отростка верхней челюсти или альвеолярной части нижней челюсти на вестибулярной поверхности образуется абсцесс. По прошествии 4—5 дней гной из поднадкостничного абсцесса (если последний не был вскрыт оперативным путем) расплавляет надкостницу и прорывается под слизистую оболочку десны. На десне при этом появляется четко отграниченная припухлость полушаровидной формы. При ее пальпации определяется флюктуация. Боли, бывшие до этого довольно интенсивными, стихают. Спустя непродолжительное время гнойник самопроизвольно вскрывается в полость рта.

Если же прорыв гноя из-под надкостницы происходит не через десну в полость рта, в глубь окружающих челюсть мягких тканей, то это ведет к дальнейшему распространению гноя и, в конечном счете, к развитию флегмоны.

При локализации острого гнойного периостита на язычной поверхности альвеолярной части нижней челюсти, возникшего от нижних больших коренных зубов, имеют место болезненное глотание, боли при движении языка и, как уже отмечалось, ограничение открывания рта. Изменения в преддверье полости рта здесь отсутствуют. При осмотре полости рта отмечаются резкое покраснение и отечность слизистой оболочки на соответствующем участке альвеолярной части челюсти с язычной поверхности, которые распространяются на слизистую оболочку дна полости рта. При пальпации в месте перехода слизистой оболочки альвеолярной части челюсти на дно полости рта определяются вначале инфильтрат, а затем ее выбухание с флюктуацией. После самопроизвольного прорыва гнойника через слизистую оболочку или его оперативного вскрытия все воспалительные явления ликвидируются.

В случае прорыва гнойника в окружающие ткани гнойный процесс распространяется в подъязычную или подчелюстную область или окологлоточное пространство.

Клиническое течение острого гнойного периостита, локализующегося на твердом нёбе, имеет некоторые особенности, отличающие его от клинических проявлений других локализаций. Это объясняется тем обстоятельством, что в переднем отделе твердого нёба не имеется подслизистого слоя и рыхлой клетчатки, а кость покрыта весьма плотной надкостницей. Поэтому распространение гнойного экссудата от исходного очага в сторону твердого нёба происходит весьма медленно и сопровождается нарастающими ноющими болями, которые по мере увеличения количества гнойного экссудата принимают пульсирующий характер. При скоплении гнойного экссудата под надкостницей на твердом нёбе появляется весьма плотная, резко болезненная при дотрагивании припухлость полушаровидной или овальной формы около 3 см в диаметре, которая очень медленно увеличивается. Через 4—5 сут от начала

заболевания в ее центре появляется размягчение, а затем и флюктуация. Естественно, что отслоенная гнойным экссудатом плотная и толстая надкостница является значительным препятствием для самопроизвольного вскрытия гнойника. Обычно вскрытие гнойника происходит только на 7—10-е сутки. При этом вследствие недостаточного оттока гноя течение заболевания принимает подострый характер, из свища выделяется небольшое количество гноя, а его полость выполняется грануляциями. Иногда через свищ отходят небольшие секвестры, которые образовались вследствие вторичного остеомиелита.

По поводу возникновения вторичного остеомиелита следует привести высказывание Ю. И. Вернадского (1970), который пишет: «Однако, говоря о возможности секвестрации в связи с вторично развившимся остеомиелитом челюсти, необходимо подчеркнуть, что для самих по себе острых гнойных периоститов челюсти характерным является отсутствие существенных изменений в кости, которые могли бы привести к образованию секвестров. В этом — одно из кардинальных отличий острого периостита от острого остеомиелита челюсти» ‘.

Исследование лимфатических узлов при острых гнойных периоститах, особенно при локализации воспалительного процесса на нижней челюсти, позволяет отметить их увеличение и болезненность. При этом совершенно четко определяется, что увеличены и болезненны не единичные узлы, а группы их.

Общее состояние больных нарушается в зависимости от реактивности организма и вирулентности инфекции. В связи с интоксикацией у больных отмечаются плохое самочувствие, общая слабость, разбитость, головная боль, плохой сон, пониженный аппетит.

Температура тела обычно держится в пределах 37—38 °С, иногда она повышается до 38,5—39 °С.

Со стороны внутренних органов каких-либо особенностей, присущих указанному заболеванию, не наблюдается. При исследовании крови изменений количества эритроцитов и гемоглобина не наблюдается. Со стороны лейкоцитов отмечается либо повышенное, либо нормальное их количество. Как установил Я. М. Биберман (1963), исследовавший кровь у 272 больных с острым гнойным периоститом, у 150 из них было отмечено увеличение содержания лейкоцитов от 8100 до 15 000, у 9 больных— от 15 000 до 25 000, а у остальных 113 больных число лейкоцитов составляло от 4000 до 8000.

Количество сегментоядерных нейтрофилов было повышенным до 70% у 53 больных, до 76% —У 21, оставалось в пределах нормы — у 147 и было пониженным — у 51 больного. [IV]

w

Повышение количества палочкоядерных нейтрофилов от 8 до 20% отмечалось у 69 больных. Пониженное содержание эози- нофилов до 1 % наблюдалось у 87 больных, уменьшенное количество лимфоцитов—от 15 до 20% у 62 и до 10% у 7 больных.

СОЭ (скорость оседания эритроцитов) у подавляющего большинства больных в начале заболевания не изменялась, лишь через 2—4 дня она увеличивалась до 15 мм в 1 ч у 183 больных, а у остальных 89 — оставалась без изменений.

Данные, приведенные Я. М. Биберманом, позволяют отметить, что изменения крови при гнойном периостите не являются столь выраженными, как это имеет место при острых одонтогенных остеомиелитах и флегмонах.

Исследования мочи также не выявляют в ней каких-либо существенных изменений.

При рентгенологическом исследовании, как указывал Ф. И. Лапидус, в начале заболевания на рентгенограмме отмечаются лишь те изменения, которые были вызваны ранее предшествующим воспалительным процессом в периодонте «причинного» зуба. Только на 5—8-й день от начала заболевания, когда уже произошла отслойка от кости периоста и некоторая его оссификация, удается определить периостит и рентгенографически.

Таковы основные признаки проявления острого гнойного одонтогенного периостита. Некоторые из них присущи и другим воспалительным заболеваниям, поэтому проведение дифференциальной диагностики острого гнойного периостита представляется весьма необходимым.

Источник

Причины консолидации легочной ткани на рентгене, КТ, МРТ, ПЭТ

а) Терминология. Синоним:

• Снижение прозрачности легочной ткани

2. Определение:

• Заполнение альвеол субстратом, отличным от воздуха:

о Жидкость

о Гной о Кровь

о Липопротеины

о Клетки (в том числе опухолевые)

б) Лучевые признаки консолидации легочной ткани:

1. Основные особенности:

• Оптимальный диагностический ориентир:

о Участок повышения плотности легочной ткани, на фоне которого бронхи и сосуды не визуализируются

• Локализация:

о Центральная, периферическая, мультифокальная о Сегмент, доля, несколько долей, все легкое

• Размеры:

о Вариабельны

• Морфологические особенности:

о Вариабельны

о Шаровидная пневмония:

– Чаще встречается у детей

– У взрослых наблюдается редко; при выявлении следует заподозрить злокачественную опухоль

2. Рентгенография при консолидации легочной ткани:

о Затемнение в легком гомогенной или негомогенной структуры о Если бронхи пересекают участок консолидации легочной ткани, то выявляется симптом «воздушной бронхограммы» о Объемное уменьшение легкого при постобструктивной этиологии

Симптом Голдена:

Наличие в просвете проксимальных бронхов образования, вызывающего бронхиальную обструкцию, спадение доли легкого и формирование участка консолидации легочной ткани

При выявлении следует заподозрить центральный рак легких

о Различная локализация:

– Несколько долей, доля, сегмент, субсегмент

о Сопутствующее увеличение лимфатических узлов корней легких и средостения

– Следует подозревать злокачественную опухоль или атипичную инфекцию

о При хронической консолидации следует подозревать неинфекционную этиологию процесса:

– Новообразование:

Муцинозная аденокарцинома

Лимфома легкого

– Организующаяся пневмония

– Эозинофильная пневмония

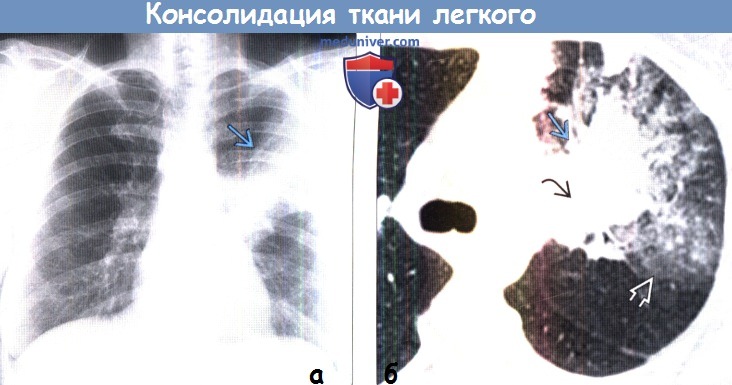

(а) У курильщика с кашлем и гемофтизом при рентгенографии органов грудной клетки в ПП проекции в верхней доле левого легкого определяется участок консолидации легочной ткани имитирующий пневмонию. Однако в соответствии с клиническими данными следует подозревать злокачественное новообразование.

(б) У этого же пациента при КТ с контрастным усилением в верхней доле левого легкого визуализируется центральное объемное образование с дольчатым контуром которое циркулярно охватывает левую верхнедолевую легочную артерию и суживает ее просвет. Образование окружено изменениями по типу «матового стекла». Уплотнение легочной ткани вокруг образования может имитировать рентгенологические признаки пневмонии, как в данном случае.

3. КТ при консолидации легочной ткани:

• Нативная КТ:

о повышение плотности легочной ткани; на фоне участка консолидации сосуды и интерстиций не визуализируются

о Визуализация просветов бронхов в участке консолидации легочной ткани соответствует симптому «воздушной бронхограммы»

о На ранних этапах выявляются ацинарные узелки

о Симптом ореола: изменения по типу матового стекла (ИМС) вокруг участка консолидации легочной ткани

о Симптом обратного ореола, или атолла: участок консолида ции легочной ткани в виде кольца вокруг ИМС

о Симптом «булыжной мостовой»: толстые междольковые стенки и внутридольковые линии на фоне ИМС

о Постобструктивная консолидация: обструкция проксимальных бронхов новообразованием

– На фоне участка консолидации легочной ткани новообразование может не визуализироваться

– Смещение междолевых щелей вследствие объемного уменьшения легкого

– Частый признак наличия злокачественного новообразования:

Плоскоклеточный рак

Карциноидная опухоль

о Консолидация легочной ткани опухолевой природы:

– Муцинозная аденокарцинома может проявляться единичными или множественными участками консолидации легочной ткани:

Наличие ИМС и участка консолидации легочной ткани отражает различные стадии вовлечения в патологический процесс альвеол

± сопутствующее увеличение лимфатических узлов корней легких и средостения

о Первичная лимфома легкого:

Хронические участки ИМС и консолидации легочной ткани

Их плотность может повышаться со временем

• КТ с контрастным усилением:

о Симптом КТ-ангиограммы: контрастированные сосуды на фоне участка консолидации легочной ткани или объемного образования

о Участок консолидации легочной ткани негомогенной структуры:

– Участки низкой плотности указывают на наличие некроза:

Формирование полостей

– Участки низкой плотности трубчатой формы при постобструктивной обтурации слизистыми пробками

– Участки жировой плотности при эндогенной или экзогенной липоидной пневмонии

о Постобструктивная консолидация легочной ткани:

– Контрастное усиление позволяет отличить центральное объемное образование от прилежащего ателектазированного участка легкого или участка консолидации легочной ткани

– Смещение междолевых щелей вследствие объемного уменьшения легкого

– Следует оценивать размер эндобронхиального компонента и возможность его резекции

о Стадирование злокачественного новообразования

о Сопутствующие изменения:

– Сателлитные узелки

– Лимфаденопатия

– Плевральный выпот

(а) У пациента с муцинозной аденокарциномой при КТВР в нижней доле правого легкого определяется центрально расположенный плотный участок консолидации легочной ткани окруженный изменениями по типу «матового стекла».

Первичная муцинозная аденокарцинома легкого может проявляться хронической консолидацией легочной ткани, как в данном случае.

(б) У пациента с муцинозной аденокарциномой легкого при нативной КТ на реконструкции в режиме minilP визуализируется симптом «воздушной бронхограммы»; просвет бронхов четко виден на фоне участка консолидации легочной ткани в верхней доле правого легкого.

4. МРТ при консолидации легочной ткани:

• ДВИ:

о Дифференцирование новообразования от прилежащего участка ателектазированного легкого

• Т1ВИ и Т2ВИ:

о Установление морфологических и функциональных характеристик патологического участка

• Продолжается изучение возможности использования последовательностей, выявляющих связанную воду, для дифференциальной диагностики инфекционной и опухолевой этиологии консолидации

5. Методы медицинской радиологии:

• ПЭТ/КТ:

о Дифференцирование интенсивно поглощающих ФДГ новообразований от прилежащего ателектазированного участка легкого

5. Рекомендации к проведению лучевых исследований:

• Оптимальный метод:

о Рентгенография: метод выбора для первичной диагностики заболеваний легких

о КТ используется для исключения злокачественных новообразований при постобструктивной или хронической консолидации легочной ткани

• Выбор условий исследования:

о Рентгенография грудной клетки в ПП/ЗП и боковой проекциях о КТ:

– Установление характеристик уплотнения легочной ткани

– Выявление новообразования, вызвавшего патологические изменения

– Оценка дополнительных данных

в) Дифференциальная диагностика консолидации легочной ткани:

1. Инфекционные:

• Пневмония:

о Бактериальная

о Грибковая

о Вирусная

2. Неинфекционные воспалительные процессы:

• Организующаяся пневмония:

о Криптогенная

о Медикаментозная

• Саркоидоз

• Амилоидоз

3. Злокачественные новообразования:

• Муцинозная аденокарцинома легкого:

о Может проявляться, как неразрешающаяся пневмония

о Единичные или множественные участки ИМС и консолидации легочной ткани

о Сопутствующее увеличение лимфатических узлов корней легких и средостения

• Постобструктивная консолидация легочной ткани, вызванная центральной опухолью:

о Центральная опухоль, окклюзирующая просвет главного бронха

о Постобструктивная консолидация легочной ткани и объемное уменьшение легкого

о Новообразования

– Плоскоклеточный рак

– Карциноид

– Мелкоклеточный рак легких: нарушение бронхиальной проводимости вследствие обструкции бронха конгломератом увеличенных лимфатических узлов или непосредственного прорастания бронха опухолью

• Лимфома (первичная и вторичная)

4. Прочие:

• Альвеолярный отек легких

• Альвеолярное кровотечение

• Липоидная пневмония

• Ишемия/инфаркт легкого

• Шаровидный ателектаз

5. Врожденная патология:

• Секвестрация легкого

г) Патоморфология консолидации легочной ткани. Макроскопические патоморфологические и хирургические особенности:

• Заполнение альвеол субстратом, отличным от воздуха

• Патоморфологические признаки могут варьировать в зависимости от этиологии консолидации легочной ткани

о Инфильтрация альвеол иммунными клетками при воспалении:

– Инфекционная пневмония

– Неинфекционная воспалительная пневмония

о Инфильтрация жирами:

– Липоидная пневмония

о Инфильтрация эритроцитами и макрофагами с гемосидерином:

– Альвеолярное кровотечение

о Опухолевые клетки выстилают альвеолы:

– Рост аденокарциномы вдоль стенок альвеол о Инвазия опухолью стромы, сосудов, плевры:

– Инвазивный рак легких

(а) У пациента с высокодифференцированной аденокарциномой при нативной КТ в верхней доле правого легкого определяется частично солидный участок консолидации легочной ткани, напоминающий объемное образование.

В участке консолидации выявляется солидный компонент и изменения по типу «матового стекла».

(б) У этого же пациента при ФДГ-ПЭТ/КТ визуализируется повышенный уровень поглощения ФДГ в солидном компоненте и менее выраженный уровень поглощения ФДГ в области изменений по типу «матового стекла».

Повышенный уровень накопления ФДГ обычно соответствует инвазивному опухолевому компоненту.

д) Клинические аспекты:

1. Проявления:

• Наиболее частые симптомы:

о Кашель, одышка, неспецифические симптомы со стороны органов дыхания

о Потеря массы тела

о Гемофтиз

2. Демографические данные:

• Первичный рак легких тесно связан с курением

е) Диагностические пункты:

1. Следует учитывать:

• Для исключения злокачественной этиологии консолидации легочной ткани контрольную рентгенографию органов грудной клетки назначают через 6 недель после проведенного лечения

• С помощью КТ оценивают:

о Участки консолидации легочной ткани, сохраняющиеся несмотря на эмпирическое лечение антибиотиками, если сопутствующие заболевания отсутствуют

о Участки консолидации легочной ткани у пациентов с иммуносупрессией

о Участки консолидации легочной ткани у пациентов, у которых имеются признаки постобструктивной пневмонии

2. Ключевые моменты при интерпретации изображений:

• Следует выявлять нетипичные признаки консолидации легочной ткани:

о Симптом ореола и симптом обратного ореола

о Постобструктивная этиология о Множественность участков поражения

о Наличие в структуре участков пониженной плотности, свидетельствующих о некрозе

о При неразрешающейся консолидации следует подозревать злокачественное новообразование

3. Ключевые моменты диагностического заключения:

• Следует указывать объем поражения (доля, сегмент, субсегмент)

• Следует отмечать наличие признаков сопутствующей окклюзии бронхов

о При постобструктивной консолидации легочной ткани следует заподозрить наличие новообразования

• Следует выявлять сопутствующие признаки, которые могут сузить дифференциальный ряд заболеваний:

о Местнодеструирующий характер роста

о Сателлитные или множественные узелки в легочной ткани

о Лимфаденопатия

о Плевральный выпот

ж) Список литературы:

1. Yang RM et al: Differentiation of central lung cancer from atelectasis: comparison of diffusion-weighted MRI with PET/CT. PLoS One. 8(4): e60279, 2013

2. Gaeta M et al: MRI differentiation of pneumonia-like mucinous adenocarcinoma and infectious pneumonia. Eur J Radiol. 81(11) :3587—91, 2012

3. Marchiori E et al: Reversed halo sign on computed tomography: state-of-theart review. Lung. 190(4):389-94, 2012

4. Hansell DM et al: Fleischner Society: glossary of terms for thoracic imaging. Radiology. 246(31:697-722, 2008

– Также рекомендуем “Множественные патологические образования легкого на рентгенограмме и КТ органов грудной клетки”

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 25.1.2019

Оглавление темы “Рентген и КТ органов грудной клетки”:

- Причины консолидации легочной ткани на рентгене, КТ, МРТ, ПЭТ

- Множественные патологические образования легкого на рентгенограмме и КТ органов грудной клетки

- Причины множественных патологических образований в легких на рентгене, КТ, ПЭТ

- Лимфаденопатия на рентгенограмме и КТ органов грудной клетки

- Причины лимфаденопатии средостения на рентгене, КТ, МРТ, ПЭТ

- Опухоль Панкоста на рентгенограмме, КТ, МРТ

- Лучевая диагностика опухоли Панкоста: рентген, КТ, МРТ, ПЭТ

- Обструкция верхней полой вены на рентгенограмме, КТ, МРТ

- Лучевая диагностика обструкции верхней полой вены: рентген, КТ, МРТ, УЗИ, ангиография

- Метастазы рака легкого на рентгенограмме, КТ, МРТ, ПЭТ

Источник