Кардиогенный шок отека легких неотложная помощь

Кардиогенный отек легких – это патологическое состояние, которое характеризуется перфузией жидкости из легочных сосудов в интерстициальное пространство и альвеолы. Является следствием острой сердечной недостаточности. На начальном этапе болезни у пациента выявляется акроцианоз, тахикардия, одышка. По мере развития патологии из дыхательных путей начинает выделяться пена белого или розоватого цвета. Определяются признаки гипоксии. Диагноз выставляется на основании клинической картины и анамнестических данных. Лечение включает кислород, пропущенный через 70% этиловый спирт, ИВЛ, наркотические анальгетики, петлевые мочегонные, нитраты. По показаниям применяются кардиотоники, бронхолитики.

Общие сведения

Кардиогенный отек легких (КОЛ) – накопление жидкости в легочных пузырьках или интерстициальном пространстве. Обычно наблюдается у пациентов, имеющих кардиологический анамнез. Возникает в виде преходящего осложнения, купировать которое иногда удается на догоспитальном этапе. Вне зависимости от результатов оказания первой помощи пациент подлежит госпитализации в ОРИТ. Частота встречаемости у мужчин несколько выше, чем у женщин, соотношение – примерно 7:10. Это обусловлено несколько более поздним развитием атеросклероза и коронарной патологии у представительниц женского пола. Кардиогенный ОЛ может отмечаться при сердечной недостаточности любого происхождения, однако чаще диагностируется при ослаблении функции левого желудочка.

Кардиогенный отек легких

Причины

Нарушения в работе сердца возникают при органических изменениях органа, значительном увеличении ОЦК, под действием некардиогенных факторов. Определение первопричины – важный диагностический этап, поскольку от этиологии состояния зависит схема лечения. К числу заболеваний, при которых развивается отек сердечного происхождения, относятся:

- Левожелудочковая недостаточность (ЛН). Является истинным ухудшением сократительной способности сердца, чаще всего становится причиной гидротизации легких. Наблюдается при миокардитах, остром инфаркте миокарда, локализованном в соответствующей зоне, аортальном стенозе, коронарном склерозе, гипертонической болезни, недостаточности аортального клапана, аритмиях различного происхождения, ИБС.

- Увеличение ОЦК. Отмечается при острой почечной недостаточности, на фоне нарушения водного баланса. Жидкость, введенная больному внутривенно или употребленная им через рот, не выводится из организма, формируется КОЛ. Аналогичная ситуация создается при неверно подобранном объеме инфузионной терапии, тиреотоксикозе, анемии, циррозе печени.

- Легочная венозная обструкция. Причина – органические пороки развития венозной системы. Определяется при митральном стенозе, аномальном впадении легочных вен, их гипоплазии, формировании сосудистых мембран, фиброза. Кроме того, данное состояние возникает при наличии послеоперационных рубцов, сдавлении сосуда опухолью средостения.

- Некардиальные причины. Сердечные нарушения и, соответственно, пульмональный отек может стать результатом острого отравления кардиотоксическими ядами, нарушений мозгового кровообращения с поражением зон, отвечающих за работу сердца и сосудистый тонус, травм черепа. Патология нередко является симптомом шока любой этиологии.

Патогенез

Кардиогенный пульмональный отек имеет два механизма развития. При истинной левожелудочковой недостаточности происходит ослабление сократительной способности левого желудочка. Сердце оказывается не в состоянии перекачать всю кровь, поступающую из легочных вен. В последних возникает застой, повышается гидростатическое давление. Второй патогенетический механизм встречается при гипергидратации. Левый желудочек при этом работает нормально, однако его объем оказывается недостаточным для того, чтобы вместить в себя всю поступающую кровь. Дальнейшее развитие процесса не отличается от истинной разновидности ЛН.

Выделяют три этапа формирования КОЛ. На первом наблюдается растяжение крупных легочных сосудов, активное вовлечение в процесс венул и капилляров. Далее жидкость начинает скапливаться в интерстициальном пространстве. Раздражаются J-рецепторы интерстиция, появляется упорный кашель. В определенный момент соединительная ткань легких переполняется жидкостью, которая начинает пропотевать в альвеолы. Происходит вспенивание. Из 100 мл плазмы образуется до полутора литров пены, которая при кашле отделяется наружу через дыхательные пути.

Симптомы

Приступ чаще начинается ночью. Больной просыпается с ощущением удушья, принимает вынужденное полусидячее или сидячее положение с упором руками в кровать. Такая позиция способствует подключению вспомогательной мускулатуры и несколько облегчает дыхание. Возникает кашель, чувство нехватки воздуха, одышка более 25 вдохов в минуту. В легких выслушиваются различимые на расстоянии сухие свистящие хрипы, дыхание жесткое. Тахикардия достигает 100-150 уд/мин. При осмотре выявляется акроцианоз.

Переход интерстициального кардиогенного легочного отека в альвеолярный характеризуется резким ухудшением состояния пациента. Хрипы становятся влажными, крупнопузырчатыми, дыхание клокочущее. При кашле выделяется розоватая или белая пена. Кожа синюшная или мраморного оттенка, покрыта большим количеством холодного липкого пота. Отмечается беспокойство, психомоторное возбуждение, страх смерти, спутанность сознания, головокружение. Пульсовый разрыв между систолическим и диастолическим АД сокращается.

Уровень давления зависит от патогенетического варианта болезни. При истинной недостаточности левого желудочка систолическое АД снижается до показателей менее 90 мм рт. ст. Развивается компенсаторная тахикардия выше 120 ударов в минуту. Гиперволемический вариант протекает с подъемом артериального давления, увеличение ЧСС при этом сохраняется. Возникают сжимающие боли за грудиной, которые могут свидетельствовать о вторичном приступе ИБС, инфаркте миокарда.

Осложнения

Осложнения преимущественно связаны с гипоксией и гиперкапнией. При длительном течении болезни происходит ишемическое поражение клеток головного мозга (инсульт), что в дальнейшем приводит к интеллектуальным и когнитивным расстройствам, соматическим нарушениям. Недостаточное содержание кислорода в крови становится причиной кислородного голодания внутренних органов, что нередко заканчивается частичным или полным прекращением их деятельности. Наиболее опасна ишемия миокарда, которая может завершаться развитием инфаркта, фибрилляции желудочков, асистолии. На фоне кардиогенного отека иногда наблюдается присоединение вторичной инфекции и возникновение пневмонии.

Диагностика

Предварительный диагноз устанавливается бригадой скорой помощи. Дифференциация проводится с отеком легких несердечного происхождения. Определить причину болезни при первом контакте с пациентом затруднительно, поскольку клинические признаки КОЛ и патологии другого генеза практически не отличаются. Критерием постановки диагноза является наличие в анамнезе хронического сердечного заболевания, аритмии. В пользу несердечной причины свидетельствует наличие тиреотоксикоза, эклампсии, сепсиса, массивных ожогов, травм. В стационаре список диагностических мероприятий расширяется, пациенту показаны следующие обследования:

- Физикальное. При аускультации определяются сухие или влажные хрипы, при перкуссии отмечается появление «коробочного» звука. При сохраненном сознании больной занимает вынужденное положение, при психомоторном возбуждении мечется, не отдает себе отчета в происходящем.

- Лабораторное. В крови обнаруживаются признаки гипоксемии и гиперкапнии. SpО2 менее 90%, PaО2 менее 80 мм рт. ст., pH менее 7.35, лактат более 2 ммоль/литр. При гипергидратации уровень ЦВД превышает 12 мм водного столба. Если причиной патологии является инфаркт, в крови увеличиваются концентрации кардиоспецифического тропонина, КФК и КФК МВ.

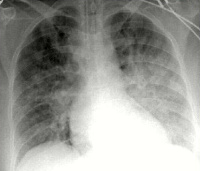

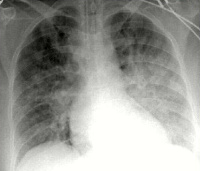

- Инструментальное. На ЭКГ выявляются признаки пароксизмальных нарушений, острого коронарного синдрома, ишемии миокарда (коронарная т-волна, подъем сегмента ST). Рентгенография свидетельствует о снижении пневматизации полей легких по типу снежной бури, при альвеолярной разновидности просматривается затемнение в виде бабочки. На УЗИ сердца определяются признаки гипокинезии левого желудочка.

Лечение кардиогенного отека легких

Терапия на этапе медицинской эвакуации и в стационаре в целом не различается. Вне ЛПУ некоторые методы лечения могут быть проигнорированы из-за отсутствия технической возможности их реализации. Целью первой помощи является устранение клинических проявлений болезни, стабилизация состояния, транспортировка в кардиологическую реанимацию. В медицинском учреждении производят полную ликвидацию пневмонической гипергидратации и вызвавшей ее причины. К числу лечебных методик относятся:

- Оксигенотерапия. При транспортировке осуществляется введение пропущенного через 70% спирт кислорода посредством назальных канюль. В условиях стационара возможен перевод больного на искусственную вентиляцию легких со 100% O2. В качестве пеногасителя используется спирт или тифомсилан. Предпочтительным является инвазивный метод ИВЛ с интубацией трахеи. Вентиляция через маску не применяется в связи с высоким риском аспирации. Для повышения эффективности работы аппарата дыхательные пути очищают от пены с помощью электроотсоса.

- Дегидратация. Для разгрузки малого круга кровообращения и уменьшения ОЦК больной получает петлевые диуретики в высоких дозах. Назначается фуросемид и его аналоги. Использование маннита противопоказано, поскольку вначале он увеличивает поступление жидкости в сосудистое русло, что приводит к усугублению ситуации. По показаниям может быть проведена ультрафильтрация крови с отбором необходимого объема жидкой фракции.

- Анальгезия. Препарат выбора – морфин. Вводится внутривенно под контролем дыхания. Способствует устранению боли и тревожности, расширению сосудов большого круга, уменьшению нагрузки на легочные вены. При выраженном психомоторном возбуждении или болевом синдроме применяется нейролептанальгезия – сочетание наркотического анальгетика с антипсихотическим средством. При САД ниже 90 единиц наркотики и нейротропные препараты противопоказаны.

- Стимуляция сердца. Кардиотонические средства используются только при истинной ЛЖ. Препаратом выбора является дофамин, который подается титрованно через шприц-насос или инфузионную систему с дозатором. Для достижения инотропного эффекта требуются дозы менее 5 мг/кг/час. Для повышения АД дозировки должны превышать указанное значение. Вместо прессорных аминов могут назначаться сердечные гликозиды (коргликон, строфантин).

- Снижение ОПСС. Показаны нитраты (нитроглицерин). Медикаменты этой группы способствуют расширению периферических и коронарных артерий, облегчают работу сердца, способствуют уменьшению притока крови к легким. На этапе транспортировки применяются таблетированные сублингвальные формы, в стационаре выполняется внутривенное введение.

Лечение кардиогенного отека осуществляет врач-реаниматолог. При необходимости пациенту назначают консультации кардиолога или кардиохирурга, терапевта, пульмонолога. Во время пребывания больного в ОРИТ круглосуточно проводят мониторинг АД, ЧСС, ЧДД, SpO2, температуры тела. Ежедневно производят анализы биохимического состава крови, определяют КЩС и электролиты, маркеры острой коронарной патологии, при необходимости измеряют ЦВД.

Прогноз и профилактика

При своевременном начале лечения прогноз благоприятный, кардиогенный ОЛ удается купировать в 95% случаев. Отдаленные перспективы зависят от заболевания, ставшего причиной отека. При отсутствии медицинской помощи больной с высокой степенью вероятности погибает от острого нарушения кровообращения, шока, ишемии головного мозга и сердца. Специфические профилактические мероприятия отсутствуют. Следует своевременно осуществлять диагностику сосудистых и сердечных заболеваний, использовать все существующие возможности их лечения, соблюдать лечебно-охранительный режим, рекомендованный врачом.

Источник

придание больному положения сидя, со спущенными вниз ногами, наложение венозных жгутов (уменьшается венозный возврат к сердцу);

оксигенотерапия – ингаляции 100% увлажненного кислорода через носовые канюли;

пеногашение при альвеолярном отеке – ингаляция 30% раствора этилового спирта, 2-3 мл 10% спиртового раствора антифомсилана;

вспомогательная вентиляция легких;

при прогрессировании отека легких – ИВЛ;

морфин 2-5 мг в/в – подавление избыточной активности дыхательного центра;

нейролептики (дроперидол) или транквилизаторы (диазепам) для устранения гиперкатехоламинемии; нельзя при гипотонии;

нитроглицерин – сублингвально, затем можно в/в, нитропруссид натрия в/в – периферическая вазодилатация, уменьшение пред- и постнагрузки на сердце;

фуросемид – для уменьшение ОЦК, венозная вазодилатация, уменьшение венозного возврата;

при артериальной гипертензии – антигипертензивные препараты;

при артериальной гипотонии введение добутамина или дофамина;

антикоагулянты для профилактики тромбозов;

применение сердечных гликозидов;

эуфиллин – вспомогательное средство, показан при наличии бронхоспазма и брадикардии, противопоказан при остром коронарном синдроме;

Кардиогенный шок

Кардиогенный шок (КШ) – это критическое нарушение кровообращения с артериальной гипотензией и признаками острого ухудшения кровоснабжения и функции органов, обусловленное дисфункцией миокарда и сопровождающееся чрезмерным напряжением механизмов регуляции гомеостаза.

Этиологические факторы

Те же что и при острой левожелудочковой недостаточности. Чаще всего КШ является осложнением инфаркта миокарда.

Патогенез гемодинамических нарушений при КШ:

снижение сердечного выброса;

уменьшение ОЦК;

сужение периферических артерий вследствие активации САС;

открытие артериовенозных шунтов;

расстройство капиллярного кровотока вследствие внутрисосудистой коагуляции.

Классификация кардиогенного шока

Истинный кардиогенный шок – в его основе лежит гибель 40 и более процентов массы миокарда левого желудочка. Наиболее частой причиной служит инфаркт миокарда.

Рефлекторный шок – в его основе лежит болевой синдром, интенсивность которого довольно часто не связана с объемом поражения миокарда. Данный вид шока может осложняться нарушением сосудистого тонуса, что сопровождается формированием дефицита ОЦК.

Аритмический шок – в его основе лежат нарушения ритма и проводимости, что вызывает снижение АД и появление признаков шока. Лечение нарушений ритма сердца, как правило, купирует признаки шока.

Диагностика

Главным клиническим признаком шока является значительное снижение систолического давления в сочетании с признаками резкого ухудшения кровоснабжения органов и тканей.

Систолическое давление при шоке – ниже 90 мм рт. ст. разница между систолическим и диастолическим давлением (пульсовое давление) снижается до 20 мм рт. ст. или еще меньше (при этом значения АД, полученные аускультативным методом Н.С. Короткова, всегда ниже истинных, поскольку при шоке кровоток на периферии нарушен!).

Тахикардия, нитевидный пульс.

Помимо артериальной гипотензии, для диагностики шока обязательно наличие признаков резкого ухудшения перфузии органов и тканей: основное значение имеют: диурез менее 20 мл/ч;

Симптомы ухудшения периферического кровообращения:

– бледно-цианотичная, «мраморная, крапчатая, влажная кожа»;

– спавшиеся периферические вены;

– резкое снижение температуры кожи кистей и стоп;

– снижение скорости кровотока (определяют по времени исчезновение белого пятна после надавливания на ногтевое ложе или центр ладони – в норме 2 с);

– нарушение сознания (от легкой заторможенности до психоза и комы), возможно появление очаговой неврологической симптоматики.

Дополнительные методы исследования:

Лабораторными методами исследования при КШ можно выявить:

признаки инфаркта миокарда;

признаки полиорганной недостаточности (почечной, печеночной);

признаки ДВС синдрома;

общий анализ мочи – повышение удельного веса, протеинурия («шоковая почка»).

ЭКГ:

признаки инфаркта миокарда;

нарушение сердечного ритма и проводимости.

Неотложная помощь при КШ:

Устранение причины:

– при рефлекторном шоке адекватное обезболивание (наркотические анальгетики);

– при аритмическом – нормализация сердечного ритма

(антиаритмические препараты);

– при истинном КШ – срочное восстановление

сократительной способности сердца.

Лечение истинного КШ:

1-й этап:

Больного уложить горизонтально с приподнятым под углом 15-200 ногами;

оксигенотерапия; назначить антикоагулянты и дезагреганты; при необходимости – обезболивание, купирование аритмии.

2- й этап:

Начать инфузионную терапию – под контролем центрального венозного давления (ЦВД).

Для инфузионной терапии при КШ используют реополиглюкин или 10% раствор глюкозы. Объем и скорость инфузии определяют по динамике ЦВД, АД.

Инфузионную терапию проводят под тщательным контролем АД, ЧСС, частоты дыхания, проводят аускультации сердца и легких в динамике.

Признаки передозировки жидкости:

– увеличение ЧСС и часты дыхания;

– жесткое дыхание, сухие свистящие хрипы в легких;

– появление акцента II тона на легочной артерии.

– при появлении влажных хрипов в нижних отделах легких инфузию прекращают.

Если на 2-м этапе АД не стабилизировано:

3-й этап – применение препаратов с положительными инотропным действием адреномиметики – добутамина, дофамина, норадреналина.

Глюкокортикостероиды (преднизолон, гидрокортизон) показаны при рефлекторном шоке. Положительного действия на сердечный выброс они не оказывают и на течение истинного КШ не влияют.

Натрия гидрокарбонат – вводят только при наличии ацидоза и возможности контроля за кислотно-основным состоянием.

Внутриартериальная баллонная контрпульсация – введение в аорту баллончика, который раздувается в диастолу и спадается в систолу, что способствует увеличению кровотока в коронарных артериях и увеличению сердечного выброса.

Чрескожная транслюминальная коронарная ангиопластика – восстановление проходимости коронарных артерий.

КОЛЛАПС – остро развивающаяся сосудистая недостаточность, характеризующаяся падением сосудистого тонуса и относительным уменьшением ОЦК.

Принципиальным отличием коллапса от шокового состояния является отсутствие характерных для последнего патофизиологических признаков: симпатоадреналовой реакции, нарушений микроциркуляции и тканевой перфузии, кислотно-щелочного равновесия.

Коллапс может возникнуть: на фоне интоксикации, инфекции, гипо-гипергликемии, надпочечниковой недостаточности, при физическом и психическом переутомлении.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник